20世纪90年代以来中国经济发展取得了巨大成就,同时引发了土地利用的深刻转型,带来了一系列严重的生态环境问题[1,2]。土地利用转型的生态环境效应越来越受到关注[3,4,5,6]。目前土地利用转型对生态环境效应研究主要集中在对区域气候[7],如温度[8]和洪涝灾害[9]、土壤环境、水环境与生物多样性[10]等,对生态系统服务功能的影响效应[11,12]以及对景观生态格局的影响效应三个方面[13]。在研究尺度上,多围绕县域如重庆市忠县[14]、重庆市巴南区[15]、重庆市北碚区[16]和河北省昌黎县[17],省域如江苏省[18],区域如长三角地区[13]、长江下游[19]、黑河中游地区[4]等。而研究方法主要采用生态环境质量指数、土地利用转型的生态贡献率等。

十八大在阐述生态文明建设发展要义时,提出构建“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的“三生空间”的发展目标。由于“三生空间”研究还处于理论探索的初期阶段,“三生空间”内涵与空间范围还不够明确或不尽合理,不同研究对“三生空间”的认知存在较大差异[30]。本文对“三生空间”的内涵界定借鉴已有研究认为,不同土地利用类型均存在多种功能,但总有其主导功能,土地利用转型的表现之一是土地利用的主导功能转变,即土地利用的生产、生活、生态(简称“三生”)三大主导功能之间的转化[13,31]。随着我国工业化和城镇化的快速发展,国土空间结构发生了巨大变化,对生态环境的影响程度逐渐增强,由此带来的环境问题也在加剧。而基于“三生空间”主导功能转型带来的生态环境问题逐渐引起各界关注,但目前相关研究文献仍然较少,特别是针对宏观层面尤其国家尺度的“三生空间”结构转型及其生态环境效应的实证研究尚不多见。因此,本文基于已有研究,在“三生空间”主导分类的基础上,基于中国1990年、2000年、2010年和2018年四期遥感解译数据,按照“三生空间演变”—“三生空间演变的生态环境效应”—“生态环境质量影响因素识别”的逻辑思路,研究1990—2018年中国经济发展过程中国土空间转型特征及其对生态环境造成的影响,并将地理加权回归模型用于中国生态环境质量空间分异驱动力分析,目的是为探明透视同一变量对不同区域生态环境质量水平影响的空间差异,为中国国土资源开发与生态环境保护的协调发展提供参考,并为我国制定差异化的生态保护政策提供理论依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 数据来源

中国“三生空间”数据由土地利用数据演化而来。土地利用和地理加权回归指标数据均来源于中国科学院资源环境科学数据中心(

表1 “三生空间”结构与土地利用类型衔接表

Table 1

| 一级分类 | 二级分类 | 《全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系》的二级地类 | 生态环境质量指数 |

|---|---|---|---|

| 生产空间(P) | 农业生产空间 | 水田、旱地 | 0.263 |

| 工业生产空间 | 工矿、交通建设用地 | 0.150 | |

| 生活空间(L) | 城镇生活空间 | 城镇用地 | 0.200 |

| 农村生活空间 | 农村居民点用地 | 0.200 | |

| 生态空间(E) | 林地生态空间 | 有林地、灌木林、疏林地、其他林地 | 0.796 |

| 草地生态空间 | 高、中、低覆盖度草地 | 0.465 | |

| 水域生态空间 | 河渠、湖泊、水库坑塘、永久性冰川雪地、滩涂、滩地 | 0.697 | |

| 其他生态空间 | 沙地、戈壁、盐碱地、沼泽地、裸土地、裸岩石质地、其他未利用地 | 0.045 |

1.2 研究方法

1.2.1 “三生空间”转型分析

“三生空间”结构转型通过转移矩阵模型来实现[13],其数学公式为:

根据转移矩阵,计算不同用地空间数量的转入转出与净转换面积,根据式(2)和式(3)计算不同时期不同用地空间类型的“转换减少”或者“转换获得”占净转换面积的百分比。具体表达式如下:

式中:

1.2.2 生态环境质量指数

式中:

1.2.3 生态贡献率

式中:

1.2.4 地理加权回归模型

生态环境质量受自然和人文因素的多重影响,二者存在空间异质性。经典的线性回归模型是建立在最小二乘法(OLS模型)基础上对参数进行“平均”或“全局”估计。若自变量是空间数据,且自变量之间存在空间自相关性,传统回归模型(OLS模型)残差项独立的假设将无法满足[35,36]。而地理加权回归(Geographically Weighted Regression,GWR)是Fotheringham等基于局部光滑思想提出的空间回归模型,GWR模型为研究区的每个单元构建了一个独立的方程,用于合并各目标要素带宽范围内要素的被解释变量和解释变量,可以有效探测自然与人文因子在不同空间位置的非平稳性,是一种局部的空间回归模型,计算结果为局部参数估计[37]。模型公式如下[38]:

式中:

在影响中国生态环境质量的自变量指标选取方面,由于中国香港、澳门和台湾的数据获取难度较大,因此本文采用中国31个省(市、自治区)的市级数据分析生态环境质量的影响因素。根据生态环境效应影响因素的有关研究[2],结合自变量指标的可获取性,从自然和人文两个维度选取相关指标对中国生态环境质量的关键影响因素进行识别,指标选取及处理如表2所示,对选取的自变量进行共线性检验,结果显示各变量方差膨胀因子VIF均小于5,说明自变量间交叉共线性较弱,可同时进行模型拟合分析。此外,在数据处理分析中发现不同时期生态环境质量的影响因素及其作用效应的空间分布具有极大的趋同性,加之限于2018年部分指标数据可获取性的限制,仅以2010年为时间节点,进行中国生态环境质量关键影响因素识别及其作用效应空间分异分析。

表2 地理加权回归指标体系

Table 2

| 维度 | 指标 | 计算方法 |

|---|---|---|

| 自然环境特征 | 海拔 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 |

| 坡度 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/表面分析/坡度,并以表格显示分区统计工具提取 | |

| 地形起伏度 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 | |

| 年平均降水量 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 | |

| 年平均气温 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 | |

| 社会经济特征 | 土地利用强度 | 借鉴庄大方等[39]提出的土地利用程度测度模型,测度中国土地系统在社会因素影响下自然平衡保持状态[2] |

| 土地利用多样性 | 借鉴Shannon-Wiener指数,测度中国土地利用的丰富度、复杂度和有序度[2,40] | |

| 人口密度 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 | |

| 地均GDP | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/Spatial Analyst工具/区域分析/以表格显示分区统计工具提取 | |

| 到最近省会中心距离 | ArcGIS 10.5中使用ArcToolbox/分析工具/邻域分析/近邻分析工具提取 |

2 结果分析

2.1 “三生空间”的演变特征分析

2.1.1 “三生空间”的时空特征

借助ArcGIS软件提取中国1990年、2000年、2010年和2018年四个时期“三生空间”面积,并计算各类空间面积占比。如表3所示,1990—2018年,中国的“三生空间”主要以草地生态空间、林地生态空间、其他生态空间和农业生产空间为主。其中,1990—2000年,生态空间总体减少,其中草地和林地生态空间减少幅度较大;生产空间和生活空间增大,其中农业生产空间与其他生产空间相比增幅较大。2000—2010年,生产空间和生态空间呈下降趋势,其中农业生产空间和草地生态空间下降明显;生活空间呈上升趋势,城镇生活空间和工业生产空间上升幅度较大;随着城镇化与工业化的快速推进,2010—2018年,生产空间和生活空间继续增加,其中城镇生活空间和工业生产空间增加趋势明显;生态空间持续减少,其中草地生态空间下降趋势明显,减少面积与前两个时段相比较大。总体而言,1990—2018年,除草地生态空间减少外,其他七类用地空间均呈增加趋势,其中其他生态空间增速最快,其余依次是城镇生活空间、工业生产空间、林地生态空间、水域生态空间、农村生活空间和农业生产空间。究其原因主要如下:改革开放后,我国社会经济快速发展,城镇化与工业化快速推进,致使城镇居民点与交通工矿用地扩张,进而导致了工业生产空间和城镇生活空间的增加。此外,随着乡村中生代家庭人口的增加,对住宅用地的需求不断增加,加之前期国家对农村土地管控力度的疏松,农村住房“建新不拆旧”的现象严重,进而导致农村生活空间的扩张。对于农业生产空间的增加主要得益于我国的农业生产保障与补贴制度以及土地流转制度的实施,这些制度的实施提高了农户进行农业生产的积极性;林地生态空间、水域生态空间等生态空间的增加则主要得益于生态保护与修复政策与工程的实施,提高了我国生态环境质量。与此同时,随着人类经济建设的快速发展,一系列不合理的经济行为(过度放牧、过度开垦、采矿和漫灌等)导致土地退化,加之全球气候变化,致使土地荒漠化和盐碱化程度有所加重,也是其他生态空间增加的重要原因。

表3 中国“三生空间”面积占比及变化

Table 3

| 时段/年 | 生产空间(P) | 生活空间(L) | 生态空间(E) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 农业 | 工业 | 城镇 | 农村 | 林地 | 草地 | 水域 | 其他 | |

| 1990 | 18.657 | 0.126 | 0.270 | 1.267 | 23.704 | 32.072 | 2.835 | 21.070 |

| 2000 | 18.955 | 0.146 | 0.348 | 1.320 | 23.597 | 31.708 | 2.863 | 21.066 |

| 2010 | 18.820 | 0.235 | 0.489 | 1.357 | 23.633 | 31.580 | 2.888 | 21.003 |

| 2018 | 18.805 | 0.508 | 0.827 | 1.499 | 23.981 | 27.979 | 3.093 | 23.417 |

| 1990—2000 | 0.298 | 0.020 | 0.078 | 0.053 | -0.107 | -0.364 | 0.028 | -0.004 |

| 2000—2010 | -0.135 | 0.089 | 0.141 | 0.037 | 0.036 | -0.128 | 0.025 | -0.063 |

| 2010—2018 | -0.015 | 0.273 | 0.338 | 0.142 | 0.348 | -3.601 | 0.205 | 2.414 |

| 1990—2018 | 0.148 | 0.382 | 0.557 | 0.232 | 0.277 | -4.093 | 0.258 | 2.347 |

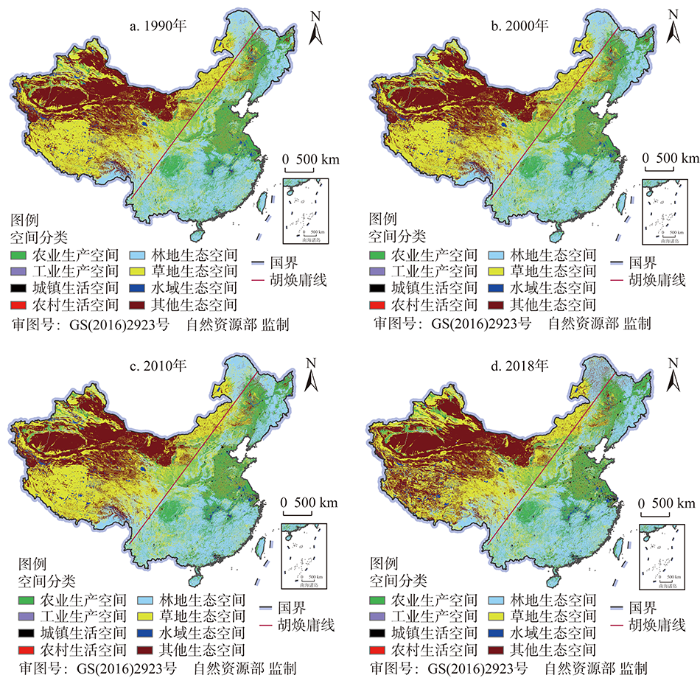

在上述时间特征分析基础上,进一步分析中国“三生空间”的空间分布特征,如 图1所示。1990—2018年,“三生空间”分布格局基本一致,呈现出以下主要特征: (1)生产空间以农业生产空间为主,主要分布在胡焕庸线以东的省(自治区、直辖市),主要包括江苏、安徽、山东、河南等淮河流域和辽宁、吉林、黑龙江等中国东北部以及河北、陕西、湖北和四川东部等地区,与中国粮食主产区位置基本保持一致。(2)生活空间主要分布在胡焕庸线以东的广大地区,在农业生产用地为主的省域密度更大。究其原因,主要是中国传统农业生产技术低下,需大量劳动力,通常适宜农业生产的地区其自然条件一般较好,益于人类居住,这些区域成为农村居民点的集聚区;至今,虽然农业技术有较大提高,农业生产所需劳动力数量下降,但面对中国庞大的人口数量,农村人口仍占据主要位置,农村居民点仍是农业人口居住地。(3)生态空间的分布特点各异,主要分布在胡焕庸线以西和东南地区。其中,草地生态空间主要分布在胡焕庸线以西,西藏、青海、内蒙古和新疆等高寒区和干旱半干旱地区最多;林地生态空间主要分布在长江以南的广大地区及中国东北部;其他生态空间主要分布在胡焕庸线的西北部,以新疆、青海、甘肃西北和内蒙古西部高寒区和干旱半干旱地区为主;水域生态空间相对其他三类生态空间面积最小,受制于地形和气候差异,水域生态用地主要分布在其发源地即西部地区为主,以及地势较低区域即东部和南部。

图1

图1

中国1990—2018年“三生空间”格局特征

注:本图基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改,下同。

Fig. 1

Characteristics of "Production-Living-Ecological" space pattern in China during 1990-2018

2.1.2 “三生空间”结构转型特征

为直观观察“三生空间”类型间的转换情况,利用式(1)计算“三生空间”结构转移矩阵、利用式(2)和式(3)计算不同空间结构类型转换贡献率,结果如表4所示。从表4中可以看出,1990—2018年,除草地生态空间减少外,其他类型结构空间都呈增加趋势,与基期数据相比,工业生产空间和城镇生活空间增幅较大,期内增长率分别达到291.339%和205.319%,林地生态空间和农业生产空间面积比例变化不大。内部转换贡献率方面,从“三生空间”结构转入来看,生产空间方面,农业生产空间主要由林地生态空间和草地生态空间转换而来,工业生产空间主要由农业生产空间、林地生态空间和草地生态空间转换而来;生活空间方面,农村生活空间主要由农业生产空间、草地生态空间和林地生态空间转换而来,城镇生活空间主要由农业生产空间、农村生活空间和林地生态空间转换而来;生态空间方面,林地生态空间主要由草地生态空间和农业生产空间转换而来,草地生态空间主要由其他生态空间、林地生态空间和农业生产空间转换而来,水域生态空间主要由草地生态空间、农业生产空间和其他生态空间转换而来,其他生态空间主要由水域生态空间转换而来。“三生空间”结构转出上,生产空间方面,农业生产空间主要向林地生态空间和草地生态空间转换,工业生产空间主要向水域生态空间和农业生产空间转换;生活空间方面,农村生活空间主要向农业生产空间转换,城镇生活空间主要向农业生产空间、林地生态空间和水域生态空间转换;生态空间方面,林地生态空间主要向农业生产空间和草地生态空间转换,草地生态空间主要向其他生态空间和林地生态空间的转换,水域生态空间主要向其他生态空间、农业生产空间和草地生态空间转换,其他生态空间主要向草地生态空间转换。

表4 中国1990—2018年“三生空间”结构变化转移矩阵及内部转换贡献率

Table 4

| 2018年 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 期内增减率/% | 农业生产空间 | 工业生产空间 | 城镇生活空间 | 农村生活空间 | 林地生态空间 | 草地生态空间 | 水域生态空间 | 其他生态空间 | 1990年转换总计/km2 | |||

| 1990年 | 农业生产空间 | 0.784 | 面积/km2 | — | 19531 | 40645 | 98101 | 253841 | 162811 | 40688 | 16498 | 632115 |

| 转入率/% | — | 0.325 | 0.558 | 11.909 | 40.617 | 34.281 | 5.495 | 6.815 | — | |||

| 转出率/% | — | 3.090 | 6.430 | 15.519 | 40.157 | 25.757 | 6.437 | 2.610 | — | |||

| 工业生产空间 | 291.339 | 面积/km2 | 2099 | — | 1260 | 537 | 855 | 610 | 3558 | 463 | 9382 | |

| 转入率/% | 44.665 | — | 1.006 | 3.437 | 18.819 | 17.979 | 5.806 | 8.288 | — | |||

| 转出率/% | 22.373 | — | 13.430 | 5.724 | 9.113 | 6.502 | 37.924 | 4.935 | — | |||

| 城镇生活空间 | 205.319 | 面积/km2 | 3604 | 440 | — | 631 | 1054 | 417 | 779 | 117 | 7042 | |

| 转入率/% | 68.312 | 2.118 | — | 9.219 | 8.637 | 5.822 | 4.664 | 1.229 | — | |||

| 转出率/% | 51.179 | 6.248 | — | 8.961 | 14.967 | 5.922 | 11.062 | 1.661 | — | |||

| 农村生活空间 | 18.283 | 面积/km2 | 76932 | 1503 | 5485 | — | 7230 | 6284 | 3158 | 1410 | 102002 | |

| 转入率/% | 79.152 | 0.433 | 0.509 | — | 7.625 | 8.187 | 2.589 | 1.505 | — | |||

| 转出率/% | 75.422 | 1.474 | 5.377 | — | 7.088 | 6.161 | 3.096 | 1.382 | — | |||

| 林地生态空间 | 1.128 | 面积/km2 | 262375 | 8229 | 5139 | 9450 | — | 252916 | 17465 | 45464 | 601038 | |

| 转入率/% | 40.527 | 0.137 | 0.168 | 1.154 | — | 50.599 | 2.355 | 5.060 | — | |||

| 转出率/% | 43.654 | 1.369 | 0.855 | 1.572 | — | 42.08 | 2.906 | 7.564 | — | |||

| 草地生态空间 | -12.800 | 面积/km2 | 221451 | 7862 | 3464 | 10147 | 316925 | — | 58199 | 570489 | 1188537 | |

| 转入率/% | 20.356 | 0.076 | 0.052 | 0.786 | 31.622 | — | 4.281 | 42.827 | — | |||

| 转出率/% | 18.632 | 0.661 | 0.291 | 0.854 | 26.665 | — | 4.897 | 47.999 | — | |||

| 水域生态空间 | 7.850 | 面积/km2 | 35496 | 2539 | 2775 | 3209 | 14750 | 34237 | — | 45937 | 138943 | |

| 转入率/% | 25.458 | 2.226 | 0.487 | 1.976 | 10.928 | 36.414 | — | 22.511 | — | |||

| 转出率/% | 25.547 | 1.827 | 1.997 | 2.31 | 10.616 | 24.641 | — | 33.062 | — | |||

| 其他生态空间 | 11.018 | 面积/km2 | 44024 | 3624 | 731 | 1865 | 31695 | 342528 | 35979 | — | 460446 | |

| 转入率/% | 2.425 | 0.068 | 0.017 | 0.207 | 6.682 | 83.849 | 6.752 | — | — | |||

| 转出率/% | 9.561 | 0.787 | 0.159 | 0.405 | 6.884 | 74.39 | 7.814 | — | — | |||

| 2018年转换 总计/km2 | 645981 | 43728 | 59499 | 123940 | 626350 | 799803 | 159826 | 680378 | — | |||

| 期内转换量/km2 | 13866 | 34346 | 52457 | 21938 | 25312 | -388734 | 20883 | 219932 | — | |||

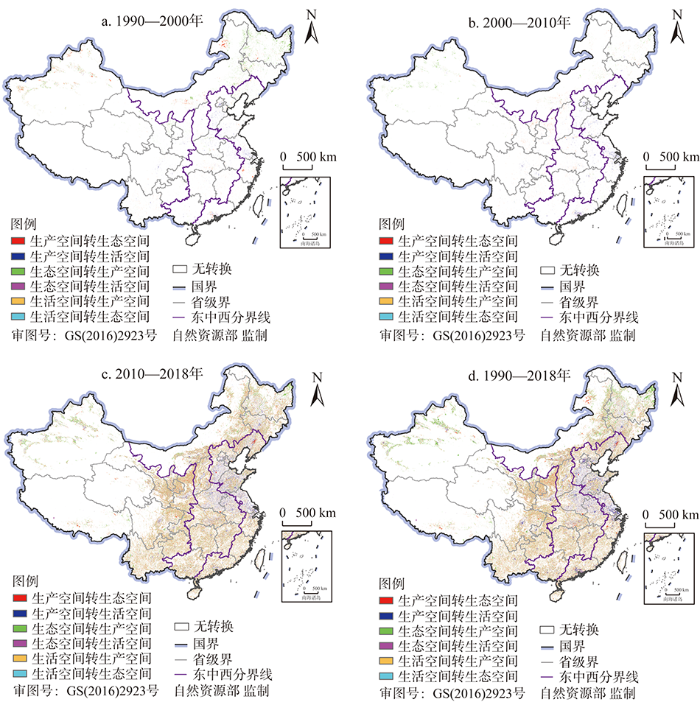

进一步分析不同时段各类用地转换的空间分布情况,如图2所示。在“三生空间”转换总面积方面,1990—2000年和2000—2010年的“三生空间”转换面积远低于2010—2018年。1990—2000年和2000—2010年,以生态空间转生产空间为主,主要分布在中国东北部和西北部,其次是生产空间向生活空间和生态空间的转换,主要分布在中国中东部地区;2010—2018年,生态空间和生产空间的相互转换范围较广,主要分布在胡焕庸线以东,生产空间和生活空间的相互转换面积与前两个阶段相比较大,主要分布在江苏、安徽、山东、河南等淮河流域和京津冀地区,生活空间和生态空间的相互转换与前两种空间结构转换面积相比较小,呈零星分布状态。综上所述,1990—2018年,中国以生态空间和生产空间的相互转换为主,主要分布在胡焕庸线以东,其次是生产空间和生活空间的相互转换,分布在淮河流域和京津冀地区,最后是生态空间和生活空间的相互转换,零星分布在中国各区域。此外,从不同阶段转换特点也能管窥到,中国近30年的经济发展经历了以经济建设为主到经济与生态、生活齐步建设的转变,有利于“三生空间”和谐共生格局的形成。

图2

图2

中国四个时段“三生空间”格局演化图谱

Fig. 2

Geo-info-spectrum of spatial pattern evolution of "Production-Living-Ecological" space in China in four periods

2.2 “三生空间”转型的生态环境效应

由于不同国土空间类型的生态环境效应不同,“三生空间”类型转换不可避免地会影响区域生态环境质量。例如,生态空间向生产生活空间的转换会降低区域生态环境质量,而生产生活空间向生态空间的转换对区域生态环境质量的提升具有重大作用。1990—2018年,中国“三生空间”转变明显,生产生活空间增加,生态空间减少,对我国生态环境质量产生了巨大影响。因此,对“三生空间”转型的生态环境效应进行分析具有重要意义。

2.2.1 生态环境质量空间特征

如图3所示,中国生态环境质量空间分布差异显著。1990—2010年,中国生态环境质量指数的空间分布变化不明显,生态环境质量指数高值区主要集中在胡焕庸线以东,以中国南部和东北部季风区为主,低值区主要分布在胡焕庸线西北部的新疆、青海、甘肃西北部、内蒙古西部干旱半干旱地区以及胡焕庸线以东的江苏、安徽、山东、河南等盐碱化严重的黄淮海平原地区。与1990—2010年相比,2018年中国生态环境质量指数空间分布变化很大,主要体现在生态环境质量指数的高值区大幅度减少,低值区增加,高值区分布更为破碎化;高值区分布仍以中国南部为主,但主要集中在沿海地区;低值区的分布更广泛,除西北部外,东北部和中东部地区的低值区面积增加。

图3

图3

中国1990—2018年生态环境质量指数的空间分布

Fig. 3

Spatial distribution of eco-environmental quality index in China from 1990 to 2018

2.2.2 中国“三生空间”转型的生态贡献率

一般来讲,区域生态环境质量好转和恶化两种趋势往往同时并存,两种趋势在相当程度相互抵消,使其总体维持相对稳定,但生态环境质量指数稳定却不意味着生态环境质量没有改变[13,18,19]。根据前文“三生空间”的转型分析,并结合式(5)计算出各类用地转型对区域生态环境影响的贡献度和占贡献率的百分比,如表5所示。导致生态环境质量改善的“三生空间”结构转型主要有其他生态空间和农业生产空间向草地生态空间的转换以及农业生产空间和草地生态空间向林地生态空间的转换,四者总和贡献率百分比达80%以上;导致生态环境恶化的“三生空间”结构转型主要有草地生态空间向其他生态空间和农业生产空间的转换以及林地生态空间向农业生产空间和草地生态空间的转换,四者总和贡献率百分比也达80%以上。总体来看,1990—2018年,中国“三生空间”转型的生态贡献率总值为负,中国生态环境质量指数有下降趋势,未来中国社会经济发展应将生态环境问题放在重要位置,寻求经济发展和生态保护的协调发展。

表5 影响生态环境质量的主要“三生空间”转型、生态贡献率及比率

Table 5

| 导致生态环境改善 | 导致生态环境恶化 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| “三生空间”结构转型 | 贡献率 | 占贡献率比例/% | “三生空间”结构转型 | 贡献率 | 占贡献率比例/% |

| 其他生态空间—草地生态空间 | 0.004362 | 32.868 | 草地生态空间—其他生态空间 | -0.008353 | 42.025 |

| 农业生产空间—林地生态空间 | 0.003798 | 28.621 | 林地生态空间—农业生产空间 | -0.003856 | 19.404 |

| 草地生态空间—林地生态空间 | 0.001393 | 10.498 | 草地生态空间—农业生产空间 | -0.002331 | 11.729 |

| 农业生产空间—草地生态空间 | 0.001392 | 10.490 | 林地生态空间—草地生态空间 | -0.001565 | 7.874 |

| 其他生态空间—林地生态空间 | 0.000607 | 4.573 | 林地生态空间—其他生态空间 | -0.000855 | 4.303 |

| 水域生态空间—草地生态空间 | 0.000399 | 3.010 | 草地生态空间—水域生态空间 | -0.000787 | 3.960 |

| 农村生活空间—农业生产空间 | 0.000382 | 2.875 | 农业生产空间—农村生活空间 | -0.000478 | 2.403 |

| 水域生态空间—林地生态空间 | 0.000267 | 2.010 | 林地生态空间—水域生态空间 | -0.000309 | 1.555 |

| 其他生态空间—农业生产空间 | 0.000186 | 1.401 | 农业生产空间—城镇生活空间 | -0.000204 | 1.025 |

| 总计 | 0.012787 | 96.347 | 总计 | -0.018738 | 94.279 |

2.3 生态环境效应的影响因素

生态环境质量受自然环境与社会经济特征等综合因素的影响。其变化是多种因素作用驱动下,国土空间类型间的相互转化引起的。对区域生态环境质量的影响因素及其作用效应的空间分异进行识别,对我国政府因地制宜地制定差异化的空间开发模式与生态保护政策的提出具有重要的参考意义。因此,基于前文生态环境效应分析,采用GWR模型对生态环境质量的影响因素及其作用效应的空间分异进行分析。

2.3.1 影响因子探测

首先,为进一步削弱自变量间多重共线性对模型估计结果的影响,在SPSS 22.0中利用逐步回归模型对自变量进行处理,以上述10个影响因子为自变量,以生态环境质量指数为因变量,构建逐步线性回归模型对自变量因子与因变量进行初步拟合,进行主要影响因子的筛选。模型运行结果如表6所示,R2为0.765,调整R2为0.761,并通过了0.01水平的显著性检验,有7个自变量通过了显著性检验和共线性诊断,分别是坡度、年平均降水量、地形起伏度、土地利用强度、DEM、年平均气温和人口密度。

表6 逐步回归模型估计结果

Table 6

| 变量 | 非标准化系数 | 标准系数 | t | Sig. | |

|---|---|---|---|---|---|

| B | 标准错误 | β | |||

| 常量 | 0.536 | 0.045 | 11.991 | 0.000 | |

| 坡度 | 0.020 | 0.001 | 0.769 | 19.399 | 0.000 |

| 年平均降水量 | 0.000 | 0.000 | 0.523 | 11.072 | 0.000 |

| 地形起伏度 | 0.000 | 0.000 | -0.322 | -6.367 | 0.000 |

| 土地利用强度 | -0.001 | 0.000 | -0.216 | -4.882 | 0.000 |

| DEM | 0.000 | 0.000 | -0.252 | -5.368 | 0.000 |

| 年平均气温 | 0.000 | 0.000 | -0.215 | -4.435 | 0.000 |

| 人口密度 | 0.000 | 0.000 | -0.077 | -2.363 | 0.019 |

| R2 | 0.765 | ||||

| 调整后的R2 | 0.761 | ||||

| F | 163.191 | ||||

| Sig. | 0.000 | ||||

其次,以各市生态环境质量指数为因变量,以上述筛选的7个因素为自变量,利用ArcGIS 10.5中的GWR模型进行空间回归分析,运算结果见表7。GWR模型的决定系数R2和校正决定系数(Adjusted R2)分别为0.863和0.858,均高于逐步回归模型,即GWR模型模型中解释变量对被解释变量变异的解释力更强,拟合性能更优(表6、表7)。GWR模型显示了每一个空间单元的特定回归系数,表7对各系数值进行了统计,从表7可知,各自变量在空间上的变异性较大,中位数与平均值方向一致,数值较接近,可知各变量在空间多数范围内的影响性质趋同。就影响程度而言,从强到弱依次为坡度、年平均降水量、土地利用强度、海拔、地形起伏度、人口密度和年平均气温。

表7 GWR模型估计结果

Table 7

| 变量 | 平均值 | 最小值 | 上四分位 | 中位数 | 下四分位 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地形起伏度 | -0.2675 | -0.3536 | -0.3091 | -0.2648 | -0.2285 | -0.1474 |

| 海拔 | -0.3396 | -0.5655 | -0.4267 | -0.3552 | -0.2639 | 0.0035 |

| 坡度 | 0.7531 | 0.6254 | 0.7112 | 0.7517 | 0.7964 | 0.9301 |

| 人口密度 | -0.1290 | -0.5443 | -0.1617 | -0.1086 | -0.0831 | 0.0136 |

| 土地利用强度 | -0.3674 | -0.5959 | -0.4742 | -0.3688 | -0.3023 | 0.1563 |

| 年平均降水量 | 0.4625 | 0.2875 | 0.3980 | 0.4647 | 0.5267 | 0.7014 |

| 年平均气温 | -0.1229 | -0.4971 | -0.2423 | -0.1307 | 0.0009 | 0.2024 |

| 带宽 | 2180862.421 | |||||

| 残差平方和 | 2.505 | |||||

| Sigma | 0.085 | |||||

| 赤池信息准则AICc | -735.241 | |||||

| R2 | 0.863 | |||||

| 校正R2 | 0.858 | |||||

2.3.2 基于GWR模型的影响因素分析

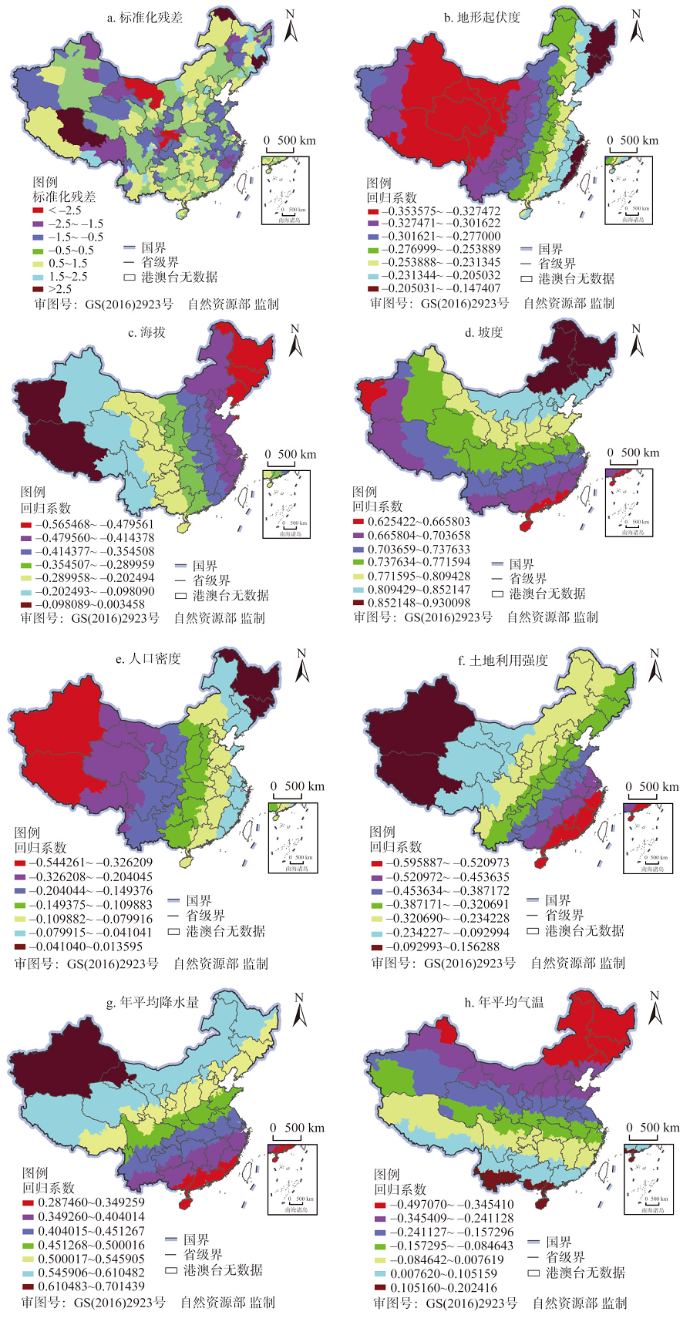

图4

图4

基于GWR模型的2010年中国生态环境质量影响因素的标准化残差及回归系数空间分布

Fig. 4

Spatial distribution of standardized residual and regression coefficients of driving factors of eco-environmental quality based on GWR model in China

表8 影响因素回归系数均值分区统计

Table 8

| 分区 | 地形起伏度 | 海拔 | 坡度 | 人口密度 | 土地利用强度 | 年均降水量 | 年均气温 | 常数项 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | -0.2675 | -0.3396 | 0.7531 | -0.1290 | -0.3674 | 0.4625 | -0.1229 | 0.6320 |

| 东北 | -0.2093 | -0.5121 | 0.8566 | -0.0353 | -0.3384 | 0.5390 | -0.3873 | 0.7085 |

| 西南 | -0.3160 | -0.1907 | 0.7289 | -0.1926 | -0.2941 | 0.4535 | 0.0121 | 0.5445 |

| 华东 | -0.2273 | -0.4320 | 0.7401 | -0.0802 | -0.4718 | 0.4225 | -0.1347 | 0.7182 |

| 西北 | -0.3304 | -0.2256 | 0.7754 | -0.2482 | -0.1491 | 0.5828 | -0.2083 | 0.5244 |

| 中南 | -0.2527 | -0.3264 | 0.7025 | -0.1083 | -0.4739 | 0.3816 | 0.0096 | 0.6433 |

| 华北 | -0.2910 | -0.3949 | 0.8261 | -0.1169 | -0.2957 | 0.5418 | -0.2897 | 0.6433 |

(1)地形起伏度对生态环境质量的影响。地形起伏度与生态环境质量呈负向关联关系,即当其他因素一定时,区域地形起伏度越大,生态环境质量指数越低。由于地形起伏度越大的区域多为山地/丘陵沟壑区,复杂的地形条件不仅加剧了林地与草地等生态保护的难度,同时在外来扰动时产生土地类型的转变而导致生态环境退化,在一定程度上支撑了前文分析中草地生态空间向其他生态空间转化是我国生态环境质量恶化的主要空间转化类型的结果。全国总体系数绝对值为0.2675,在7个影响因素中排第5。空间分布上,回归系数绝对值呈现自东向西逐渐变大的趋势,西南和西北地区明显高于华东和中南地区,空间异质性明显(图4b、表8),表明中国西部地区地表起伏度对生态环境质量的影响程度与东部相比较大。在地形起伏度较大的西部地区,植被覆盖度及植被生长高度相对较低,特别是在山丘或山顶,大多分布的是稀疏草地或裸地,生态环境质量较低,而在地形相对平坦的东部地区,气候和条件适宜,植被生长旺盛,导致西部地区生态环境质量与东部地区相比较高受制于复杂的地形条件,即地表起伏度每增加一个单位,对西部生态环境质量提升的限制作用更大。

(2)海拔对生态环境质量的影响。海拔与生态环境质量呈负向关联关系,即当其他因素一定时,区域海拔越低,生态环境质量指数越高。全国总体系数绝对值为0.3396,在 7个影响因素中排第4。根据垂直地带性分异规律可知,受温度、水分条件的制约,植被类型随海拔高度而呈带状演变规律,由林木类逐步演变成苔草类,植被丰度也随之降低,进而影响生态环境质量。此外,在“三生空间”转换来看,海拔越低,气候环境条件相对较为优越,有利于空间环境质量的自我恢复。在研究期后期,受退耕还田、退牧还草以及退田还湖等生态工程的影响下,之前被侵占的生态用地逐步进入了自我恢复期,海拔越低,气候越好,生态恢复进程越快。海拔高度回归系数绝对值分布整体呈现自西向东逐渐增大的特征,东北和华东地区明显高于西南和西北地区,空间异质性比较明显(图4c、 表8),表明中国东部海拔对生态环境质量的影响程度相比中国西部较大。中国东部地区海拔相对西部较低,气候条件适宜,相比西部地区而言更适合植被生长,有利于生态环境质量的提升,因此海拔每变化一个单位,对东部生态环境质量影响作用更大。

(3)坡度对生态环境质量的影响。坡度与生态环境质量呈正向关联关系,即当其他因素一定时,区域坡度越大,生态环境质量指数越高。全国总体系数绝对值为0.7531,在7个影响因素中位居第1。坡度对生态环境的影响主要通过影响气候和人类活动来实现。一方面,区域平均坡度越大,局地气候变化越复杂,容易形成较多降水,进而影响植被生长;此外,对于人类发展历程来看,坡度较缓的平原地区较多地被人类开发利用而形成生产和生活用地,因此生态环境质量相对较低。从空间上看,坡度回归系数绝对值分布整体呈现由南向北圈层式增强,空间异质性比较明显(图4d、表8),表明中国北部坡度对生态环境质量的影响程度相比南部较大,回归系数较大的地区分布与北部偏东北等林地密集区相吻合,即坡度每增加一个单位,对北部生态环境质量提升作用更大。

(4)人口密度对生态环境质量的影响。人口密度与生态环境质量呈负向关联关系,即当其他因素一定时,区域人口密度越小,生态环境质量指数越高。全国总体系数绝对值为0.1290,在7个影响因素中位居第6。究其原因,人口密度越大,人类的发展需求越高,对生产生活空间的需求越大,进而压缩生态空间存量,影响生态环境质量。从前文分析可知,研究期内,我国生态空间向生产空间转换对生态环境质量恶化的贡献率占各类转换类型总贡献率的31.133%,对生态环境的恶化起着至关重要的作用。从空间上看,人口密度回归系数绝对值分布整体呈现自东向西逐渐增大的特征,西南和西部明显高于东北和华东,空间异质性比较明显(图4e、表8),表明人口密度对中国西部生态环境质量的影响程度相比东部较大。究其原因在于西部自然条件与东部相比较为恶劣,气候水土对植物生长适宜性较低,导致区域生态环境恢复能力与东部相比较差,面对人类干扰敏感性较强。因此,人口密度每变化一单位,对西部生态环境影响程度较高。

(5)土地利用强度对生态环境质量的影响。土地利用强度与生态环境质量呈负向关联关系,即当其他因素一定时,区域土地利用强度越小,生态环境质量指数越高。全国总体系数绝对值为0.3674,在7个影响因素中位居第3。土地利用强度越大,表明人类活动对土地的干扰与投入越大,易促成生产生活空间的形成,进而影响生态环境质量。此外,不合理的土地开发易导致土地退化,进而影响生态环境质量。本文研究期正是我国社会经济快速发展的时期,前期由于偏向经济发展,过度开矿、围湖造田、过度放牧以及大水漫灌等不合理的工农业生产活动严重影响了土地性能,盐碱地、荒漠地等生态空间规模不断扩大,导致了我国生态环境质量严重退化。从前文分析可知,草地和林地生态空间向其他生态空间转化对生态环境质量恶化的贡献率占各类转换类型总贡献率的46.328%。从空间上看,土地利用强度回归系数绝对值分布整体呈现自西北向东南逐渐增大的特征,空间异质性比较明显(图4f、表8),表明中国东南地区土地利用强度对生态环境质量的影响程度相比西北部较大。东南地区土地利用程度相对较高,生活和生产用地比例相对西部地区较高,生态用地相对较少,导致东部地区的生态环境质量较低,即土地利用强度每升高一个单位,对东部生态环境质量降低作用更大。

(6)年平均降水量对生态环境质量的影响。年平均降水量与生态环境质量呈正向关联关系,即当其他因素一定时,区域年平均降水量越多,生态环境质量指数越高。全国总体系数绝对值为0.4625,在7个影响因素中位居第2。从空间上看,年平均降水量回归系数绝对值分布从东南到西北整体呈现增加的趋势,空间异质性比较明显(图4g、 表8),表明中国西北地区降水对生态环境质量的影响程度相比中国东南较大。由于西北地区的地形气候条件较差,导致该地区常年受制于降水的影响较大,植物生长对水分更为敏感。而东南地区光热水土条件较好,降水充足,植物对水分变化敏感程度与西北相比较低。因此,对于年均降水量而言,其每变化一个单位,对生态环境质量的影响程度西北地区比东南地区大。

(7)年平均气温对生态环境质量的影响。年平均气温与生态环境质量间的影响关联关系因空间而异。从空间上看,年平均气温回归系数绝对值分布整体呈现中南部向南、北两个方向逐渐增大的特征(图4h、表8)。其中,对北方而言,年平均气温对生态环境质量的影响呈现负向关联关系,即年均气温对生态环境质量起着负向限制作用,且越往北这种限制作用更大;相反,对南方而言,年平均气温对生态环境质量的影响呈现正向关联关系,即年均气温对生态环境质量起着正向促进作用,且越往南这种促进作用更大。究其原因在于不同地区植被类型对气温适应要求的差异。由于北方多为落叶阔叶林、针叶林及高原地带灌木林,对气温要求不宜过高,否则对植被生长有害无益。反之,南方植被多为常绿阔叶林以及热带丛林,气温越高越有利于作物生长,进而对生态环境质量产生影响。

3 结论

本文基于1990年、2000年、2010年和2018年土地利用现状遥感监测数据,利用转移矩阵对中国“三生空间”结构转型的时空演化特征进行研究,引入生态环境质量指数、生态贡献率分析了1990—2018年中国的生态环境效应,最后,利用地理加权回归模型(GWR)对中国生态环境效应的主要影响因素及其作用效应空间分异进行识别,所得结论如下:

(1)在“三生空间”时空演变方面,研究期内中国生产、生活空间增加,生态空间减少,总体呈现“入不敷出”的态势,生态空间和生产空间的相互转换构成了国土空间格局演变的主要类型。从二级分类来说,研究期内,中国的“三生空间”主要以草地生态空间、林地生态空间、其他生态空间和农业生产空间为主;在动态变化方面,除草地生态空间减少外,其他七类用地空间都呈增加趋势。

(2)“三生空间”转型的生态环境效应方面,研究期内中国生态环境质量空间分布差异显著,高值区主要集中在胡焕庸线以东,以南部和东北部季风气候区为主,低值区主要分布在胡焕庸线西北部的新疆、青海、甘肃西北部、内蒙古西部等干旱半干旱地区;此外,研究期内中国同时存在生态改善和恶化的两种趋势,生态环境质量指数整体呈降低趋势;空间分布上主要体现在高值区大幅度减少,低值区增加,高值区分布更为破碎化。其他生态空间和农业生产空间对草地和林地生态空间的挤占则是导致生态环境质量恶化的重要原因。

(3)生态环境效应的影响因素方面,从强到弱依次为坡度、年平均降水量、土地利用强度、海拔、地形起伏度、人口密度和年平均气温,但不同因素的影响程度在空间上存在显著差异。除自然因素外,土地利用强度是对中国生态环境质量影响最大的人文因素,在所有影响因素里位居第3,即土地利用强度对中国的生态环境质量起着至关重要的作用。

总之,以上研究工作可为中国土地资源可持续利用提供参考依据。未来中国的政策制定和经济发展应考虑“三生空间”转型的生态环境效应及其主导影响因素,促进“三生空间”用地结构的合理分布,推进中国的生态文明建设。此外,由于中国生态环境质量指数有下降趋势,部分区域存在生态环境恶化趋势,未来中国在国土空间优化战略制订、国土空间规划编制和生态保护政策完善应该体现区域的差异化。

参考文献

Environmental effects of land-use/cover change caused by urbanization and policies in Southwest China Karst area: A case study of Guiyang

DOI:10.1016/j.habitatint.2014.07.009 URL [本文引用: 2]

中国土地利用变化生态环境效应的空间分异性与形成机理

DOI:10.11821/dlyj020180659

[本文引用: 6]

中国复杂的自然要素、社会经济要素、区域发展战略和政策调控形成了当前中国不均衡的经济发展空间格局、土地利用空间格局和生态环境质量空间格局。厘清中国生态环境质量的空间格局及形成机理对中国土地资源的可持续利用和生态环境的有效保护具有重要的实践意义和价值。以往研究缺乏对中国县域尺度土地利用/土地覆被变化生态环境效应的空间分异性及形成机理的相关研究,本研究基于1995—2015年间中国土地利用现状遥感监测数据,尝试采用生态环境质量指数方法测度中国土地利用变化的生态环境效应,并且综合运用重心分析、热点分析工具(Getis-Ord G<sub>i</sub>*)和地理探测器等研究方法,分析1995—2015年中国生态环境质量时空演变特征及形成机理。研究结果如下:① 东部季风区生态环境质量指数高于青藏高寒区和西北干旱区,东部季风区生态环境质量低值区主要分布在人口和经济集聚的城市群以及省会城市周边地区。研究期间中国生态环境质量重心持续向西北方向迁移;② 1995—2015年间中国生态环境质量变化的热点区域主要分布在西藏地区、新疆、重庆、贵州以及位于黄土高原的省份(青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西以及河南)境内,冷点区域主要分布在长江经济带沿线地区省份以及东南部沿海地区省份;③ 土地利用程度对于生态环境质量影响力显著强于其他因子,东部季风区的社会经济和交通区位因子对生态环境质量影响力强于青藏高寒区、西北干旱区和生态大区过渡带;④ 影响因子之间相互作用主要包括非线性增强作用和双因子增强作用两种类型,以非线性增强作用为主。

Spatial heterogeneity and formation mechanism of eco-environmental effect of land use change in China

基于土地利用转型视角的“亚喀斯特”区域生态环境效应研究: 以黔中部分地区为例

Research on characteristics of ecological environment effect on a "Semi-Karst" region based on land use transition: A case in central Guizhou province, China

黑河中游土地利用转型过程及其对区域生态质量的影响

Process of land use transition and its impact on regional ecological quality in the middle reaches of Heihe River, China

Ecological and environmental effects of land use change in rapid urbanization: The case of Hangzhou, China

DOI:10.1016/j.ecolind.2017.05.040 URL [本文引用: 2]

城镇化背景下中国农区土地利用转型及其环境效应研究: 进展与展望

Land use transitions under urbanization and their environmental effects in the farming areas of China: Research progress and prospect

太湖流域下垫面改变与气候变化的响应关系

The response relationship between underlying surface changing and climate change in the Taihu Basin

Environmental monitoring of spatiotemporal change in land use/land cover and its impact on land surface temperature in El-Fayoum governorate, Egypt

DOI:10.1016/j.rsase.2017.10.003 URL [本文引用: 1]

太湖流域土地利用变化及洪涝灾害响应

Flood response to land use change in Taihu Lake Basin

盐城海岸带土地利用变化的生态环境效应研究

Effect of coastal land use changes on eco-environment in the Coastal Zone of Yangcheng

江苏沿海地区耕地利用转型及其生态系统服务价值变化响应

Arable land use transitions and its response of ecosystem services value change in Jiangsu coastal areas

基于“三生空间”的土地利用功能转型及生态服务价值研究: 以福州新区为例

Study on transition of land use function and ecosystem service value based on the conception of "Production, Living and Ecological" space: A case study of the Fuzhou New Area

基于“三生空间”的土地利用转型与生态环境效应: 以长江三角洲核心区为例

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2018.01.011

[本文引用: 8]

以长江三角洲核心区为例,利用1990、2000、2010年3期遥感影像解译获取土地利用变化数据,按照“生产-生态-生活”土地利用主导功能分类,通过土地利用转移矩阵、生态环境质量指数、土地利用转型的生态贡献率等方法,定量分析长江三角洲地区土地利用转型、时空格局特征与生态环境效应。结果表明:① 1990~2010年,长三角地区基于“三生用地”的土地利用转型表现为生产用地减少,生态用地稳定,及生活用地快速增加。② 长三角地区生态环境质量指数从1990年的0.470持续降至2010年的0.444,整体质量有所恶化,较高质量区和高质量区面积与比重保持稳定。③ 1990~2010年,长三角地区同时存在生态改善和恶化的两种趋势,生态环境改善小于环境恶化的趋势。城镇和农村生活用地、工矿生产用地对农业生产用地的挤占则是导致生态环境质量恶化的重要原因。

Land use transformation based on "Ecological-Production-Living" spaces and associated eco-environment effects: A case study in the Yangtze River Delta

重庆三峡库区土地利用时空转型及其生态环境响应研究: 以重庆市忠县为例

Land use transition and eco-environmental response in Three Gorges Reservoir Region of Chongqing: A case study of Zhongxian in Chongqng

基于“三生空间”的土地利用主导功能转型及其生态环境响应: 以重庆市巴南区为例

A study land use function transformation based on "Ecological-Production-Living" spaces and associated eco-environment response: A case study of Banan district

重庆市北碚区土地利用转型及生态环境效应

Land use transformation and its eco-environmental effects in Beibei district, Chongqing

昌黎县土地利用转型对生态环境效应的影响

Effect of land use transformation on ecological environment in Changli county

区域发展过程中土地利用转型及其生态环境响应研究: 以江苏省为例

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2013.012.1442

[本文引用: 6]

以江苏省为例,利用1985年、1995年、2005 年和2008 年4期遥感影像解译获取的土地利用变化数据,按照“生产-生态-生活”土地利用主导功能分类,通过土地利用转移矩阵、重心转移、区域生态环境质量指数、土地利用变化类型生态贡献率等方法,定量研究江苏省土地利用功能结构转型、空间转型特征及其生态环境响应规律。研究表明:① 1985~2008年,江苏省土地利用主导功能结构变化主要表现为生产用地面积的减少,生态用地、生活用地面积的增加。主要的转化类型为农业生产用地转化为农村生活用地、城镇生活用地,牧草生态用地转化为农业生产用地。② 1985~2008年,农业生产用地、生态用地、农村生活用地空间分布的不均衡性进一步加剧,工矿生产用地空间分布的不均衡性有所缓和,城镇生活用地空间分布经历了先加剧后有所缓和的阶段。③ 1985~2008年,江苏省的生态环境质量稍有下降,其中农业生产用地被农村和城镇生活用地大量占用是生态环境质量退化的主导因素,农业生产用地转化成水域生态用地是区域生态环境改善的主要因素。

Land use transformation and its eco-environmental response in process of the regional development: A case study of Jiangsu province

近10年来长江下游土地利用变化及其生态环境效应

Landuse changes and its implication to the ecological consequences in Lower Yangtze Region

基于RS和GIS的石羊河流域生态环境质量空间分布特征及其影响因素

Spatial distribution characteristics and influencing factors of eco-environmental quality based on RS and GIS in Shiyang River Basin, China

鄱阳湖区生态环境质量的空间分异特征及其影响因素

Spatial variation characteristics of the ecological environment quality and its influencing factors in Poyang Lake Area, Jiangxi, China

2000—2017年甘肃省生态环境质量时空演变格局及其影响因素

Spatiotemporal evolution pattern and influencing factors of eco-environmental quality in Gansu from 2000 to 2017

河北省生态环境质量变化及影响因素分析

Ecological environment quality change and its influencing factors in Hebei province

中国人居生态环境质量的时空差异及影响因素研究

A study on spatial-temporal differences and influential factors of the quality of human settlements ecology environment in China

农村人居环境质量及其影响因素研究

Rural residential environment quality and its influencing factors

土地利用/覆被变化研究的实质分析与进展评述

An essential analysis and review on land use/cover change research

城镇土地生态环境效应的影响因素研究: 基于LMDI分解模型

On determinants of urban land eco-environment effect: based on LMDI decomposition model

景观生态视角下草地生态质量的空间差异及其影响因素: 以内蒙古四子王旗为例

Analysis of spatial differentiation of grassland ecological quality and its affecting factors based on landscape ecology perspective: A case study of Siziwang Banne

环渤海地区海洋经济发展进程中的生态环境响应及其影响因素

Ecological environment response to marine economy development and the influence factors in Bohai Bay Rim Area

“三生”空间内涵与空间范围的辨析

Discussion on the concept definition and spatial boundary classification of "Production-Living-Ecological" space

土地利用功能分类探讨

Discussion on functional and use classification system

西北干旱区城市土地利用变化及其区域生态环境效应: 甘肃河西地区为例

The urban land use transformations and associated effects on eco-environment in Northwest China Arid region: A case study in Hexi Region, Gansu province

土地利用转型时空演变及其生态环境效应: 基于长江经济带127个地级市的实证研究

Spatiotemporal change of land-use transformation and its eco-environmental response: A case of 127 counties in Yangtze River Economic Belt

Land-use/land-cover change and ecosystem service provision in China

DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.07.078 URL [本文引用: 1]

秦巴山区乡村交通环境脆弱性及影响因素: 以陕西省洛南县为例

DOI:10.11821/dlxb201906012

[本文引用: 2]

山区乡村长期处于地形地貌制约、自然灾害频发的风险胁迫之下,乡村交通系统网络化水平低、抗灾能力弱,交通环境脆弱性问题突出。以秦巴山区洛南县为例,基于人地关系脆弱性的暴露、敏感、应对能力3个维度构建了涵盖风险事件、地理特征、关键出行路径、路网结构、交通工具、家庭资本等要素的乡村交通环境脆弱性基本构成框架,并针对性建立了评估指标体系。依托ArcGIS和GeoDa软件解析了洛南县交通环境脆弱性的空间结构和空间自相关特征,运用地理加权回归模型探寻了自然、人口、社会、经济因素对交通风险应对能力的影响及空间差异。结果显示:交通环境脆弱性以县城及城郊为中心向外递增形成圈层结构,且垂直差异显著;暴露度、敏感性均与应对能力呈现显著的空间负相关性,脆弱性局部“热点”区域广泛分布于北部中山地带,且陷入了高暴露、高敏感、低应对能力的窘境。“冷点”区域多为城郊或邻近镇区的村庄,敏感性低,应对能力高;地形条件、产业分布、人口结构与受教育程度、家庭规模对交通风险应对能力有显著影响,影响性质及强度存在空间差异。

Vulnerability and influencing factors of rural transportation environment in Qinling-Daba Mountainous Areas: A case study of Luonan county in Shaanxi province

基于GWR的陕西省生态系统服务价值时空演变特征及影响因素分析

Spatiotemporal evolution of land ecosystem service value and its influencing factors in Shaanxi province based on GWR

基于三维生态足迹的中国自然资本利用时空演变及驱动力分析

DOI:10.18306/dlkxjz.2018.10.003

[本文引用: 1]

目前基于三维生态足迹的中国省际自然资本利用研究,仅从生产视角测度评价了区域自然资本存量、流量利用的空间格局。本文以消费视角对2006-2015年中国30个省(市、自治区)及不同地类足迹深度、足迹广度进行动态评估,进而通过存量流量利用比和资本流量占用率刻画了中国自然资本利用可持续性现状,并利用全局和局部回归模型量化其驱动因素及因素效应的空间差异性。结果显示:①中国足迹深度从3.04升至4.17又降至4.06,存量资本消耗有减弱趋势;足迹深度大致表现为:东部>中部>西部,其中上海最高达30.69,青海最低为1.70;②中国足迹广度在0.36~0.39 ghm<sup>2</sup>/人之间波动;足迹广度总体表现为:西部>中部>东部,其中最大值为新疆0.81 ghm<sup>2</sup>/人,最小值为上海0.09 ghm<sup>2</sup>/人;③从组分构成看,化石能源用地和草地是存量资本消耗的主要方式,耕地和建设用地是流量资本占用的主要方式;④中国自然资本利用可持续性呈现变好趋势,省际呈东弱西强的格局;通过回归分析发现,生态足迹强度、城市化率、生态承载力是导致自然资本利用可持续性空间差异的显著因素,且这些因素的效应特征表现出不同的空间模式。生产视角和消费视角的测算结果相结合,可提供全面丰富的生态足迹信息,为相关实际应用提供一定的借鉴。

Spatiotemporal evolution and driving forces of natural capital utilization in China based on three-dimensional ecological footprint

中国人力资本结构高级化格局演变及其空间分异机制

Pattern evolution and its spatial differentiation mechanisms of human capital structure upgrading in China

中国土地利用程度的区域分异模型研究

Study on the model of regional differentiation of land use degree in China

Mapping mountain diversity: Ethnic minorities and land use land cover change in Vietnam's borderlands

DOI:10.1016/j.landusepol.2014.06.022 URL [本文引用: 1]

县域农村贫困化空间分异及其影响因素: 以陕西山阳县为例

DOI:10.11821/dlyj201803011

[本文引用: 1]

以国家扶贫开发重点县山阳县为研究区,通过空间自相关分析和分组分析方法探究山阳县农村贫困化的空间格局和类型;利用逐步回归、地理加权回归和地理探测器模型对山阳县农村贫困化影响因素进行分析,讨论影响因素效应水平的空间异质性及其交互作用。研究表明:① 山阳县农村贫困发生率具有较强的空间集聚性,形成6个热点集聚区和4个冷点集聚区;综合考虑农村贫困程度和空间连接性,将山阳县划分为低度贫困区、中度贫困区和高度贫困区。② 水网密度、到最近公路的距离、危房比例、农民人均可支配收入、外出务工人数比例、农户入社比例6个因素是山阳县农村贫困化的主要影响因素,各因素的影响效应具有空间异质性。③ 两因素交互作用要比单因素作用于贫困发生率时影响力更显著,各主要影响因素的交互作用类型有双因子增强型和非线性增强型两种。

Spatial differentiation and influencing factors analysis of rural poverty at county scale: A case study of Shanyang county in Shaanxi province, China