在高度不确定性和高度风险化并存的后工业化时代背景下,城市不仅面临全球气候变化与自然格局异动带来的风险干扰,还需防范愈发频繁的各类“黑天鹅事件”。仅以2020年的新冠肺炎疫情为例,疫情爆发初期大多数城市在人员物资调配、公共服务覆盖、应急预案设计与社区基层治理等环节均暴露出了不同程度的应对滞后,给人民的生命财产带来了不可挽回的损失。相较于传统意义上的自然灾害,此类以疫病为代表的“黑天鹅事件”突发性更高、隐蔽性更大、传播范围更广、破坏能力更强,很难通过传统工程学思维下以被动防御为主旨的城市防灾减灾规划和安全管理手段予以有效应对。这就要求城市公共安全从工程思维逐步向更宽泛的综合治理模式探索转变,为此,以“韧性城市”为代表的风险适应与快速恢复理念原则再度成为城市空间利用和综合治理的理想方案选择[1]。

自2018年以来,随着国家自然资源部的改制合并、国土空间规划体系的监督实施以及新版《土地管理法》的发布施行,国土空间规划体系正式成为原各空间类规划“多规合一”后新时代国家空间治理的蓝图指引与基本依据。本轮空间规划明确了“生态文明优先、全面实现高水平治理、引领推动高质量发展和共同缔造高品质生活”的“一优三高”核心要义[2],强调依托空间规划推进国土空间治理体系和治理能力的现代化发展。在这样的现实背景下,城市安全防灾如何实现由原城市规划体系到新国土空间规划体系的迁移转变,如何在规划设计中充分体现国土属性、底线思维和问题导向,如何通过韧性规划设计满足高质量发展与高品质生活的时代需求等问题,由是成为土地管理、区域发展与城乡规划学界关注的焦点。基于此,本文在总结国内外韧性城市建设的理论与实践基础上,尝试性梳理国土空间治理背景下韧性规划的认知及实践方向,以期将韧性建设融入国土空间治理体系,有效夯实城市发展的安全基石。

1 新时代城市安全防灾规划的趋势特征

1.1 目标对象:由“自然灾害”到“多元风险”

传统城市安全防灾规划的设计初衷主要是为了抵御台风、地震、洪涝、极端气候以及突发事件带来的各类风险意外。然而随着社会经济的快速发展以及各类要素的持续集聚,城市系统遭受的风险和冲击也表征出显著的多样化与不确定性特点(表1)。复杂的外源—内生性风险冲击以及相伴随的复合型次生灾害倒逼城市安全防灾规划不断调整目标对象。

表1 城市不确定性风险扰动类型

Table 1

| 风险类型 | 风险名称 | 具体表征与风险后果 |

|---|---|---|

| 自然灾害型 | 台风 | 对城市秩序、基础设施与公众安全造成的破坏性影响 |

| 地震 | ||

| 洪涝 | ||

| 滑坡 | ||

| 极端天气 | 包括高温、寒潮、伏旱、暴雨、霜冻等,严重影响农业生产与居民日常生活 | |

| 慢性累积型 | 海平面上升 | 引起海洋动力作用增强,加剧咸潮、海水入侵、土壤盐渍化程度及风暴潮的出现频率 |

| 城市地质灾害 | 长期抽取地下水以及城市地下空间工程建设引发的地质沉降、塌陷等现象 | |

| 气候变化与热岛效应 | 城市中心气温升高、大气污染物集中聚集,影响居民生理健康 | |

| 各类城市基础设施超负荷承载与老化现象 | 城市各类基础管线与公共设施停工诱发的次生风险 | |

| 公共突发型 | 水污染、环境污染与危险品泄露 | 严重危害居民生理健康与公共卫生安全 |

| 疫病传播与生物灾害 | ||

| 火灾、事故、建筑物倒塌等重大公共安全事故 | 严重破坏城市秩序,威胁居民人身安全 | |

| 暴乱与恐怖袭击 | ||

| 综合型 | 科技革命 | 深度信息化产生的新技术与新应用场景对城市转型、产业发展和社会交互带来的不确定影响 |

| 人口城镇化与老龄化 | 城市人口集聚与老龄化所引发的伦理、社会、就业与保障问题 | |

| 全球产业链分工调整 | 受地缘政治、贸易壁垒及“黑天鹅”事件导致的全球性产业革命引发的城市经济、产业发展与居民收入、就业变动 | |

| 经济周期性衰退 |

1.2 战略定位:由“土地利用”到“空间治理”

在我国原有的规划体系中,一般涉及公共安全与灾害防范的相关内容大多以防灾减灾专项规划或市政基础设施专项规划的形式呈现。受限于过去城乡规划的编制架构,专项规划在等级与内容均需从属于城市总体规划,因而在过去的规划编制过程中往往会出现待城市主要用地类型配置完成后再行分配防灾用地的情况。这无疑使得防灾用地在规划体系中的重要性不断下降,由此圈定的广场、绿地、邻避设施或安全工程在大多数情况下仅仅作为土地利用类型中的一项指标出现,很难形成系统化的城市防灾减灾网络。随着国土空间规划体系与理论的不断完善,防灾规划的目标导向与执行手段将不再满足于由计划性的土地指标分配与公共产品供给,而应逐步向综合型的国土空间综合治理方向进行转变。

1.3 技术手段:由“指标计算”到“动态管理”

传统城市安全防灾规划在编制过程中通常会使用技术标准、经验公式或历史参数来指导工程设计,例如通过城市常住人口数量计算地下避灾空间面积、按照建设用地面积配套消防基础设施、根据历史经验确定排水系统管道设计的暴雨重现期标准[3]等。包括城市承载能力评价、开发适宜性评价、空间脆弱性评价、地质灾害评价等在内的一系列风险评价工作,其逻辑本质上都属于一种参考过去经验的指标计算型评价模式。然而,随着城镇化进程的不断加快,经验导向下的各类指标参数既无法匹配城市快速更新的发展速度,也难以适应不同城市差别化防控的实际需要。加之城市海量数据监测、存储、调取、计算、模拟相关技术的不断革新,可以预见“智慧城市”“城市大脑”等现代化城市实时监控管理平台将成为未来城市安全管理的关键抓手。这就倒逼城市防灾规划和韧性建设过程中优化指标阈值与上下限的设计范式,以更加灵活的用地供给和空间布局来支撑城市安全的动态管理与弹性应对。

1.4 规划理念:由“工程防御”到“韧性适应”

传统防灾减灾规划大多奉行工程学思维,即通过工程类防护设施与流程化管理模式确保灾害来临时城市能够有效抵御外源风险的冲击。随着21世纪以来全球气候加剧变化与自然灾害的频繁出现,世界各国逐渐意识到环境变化的不确定性以及人类抵御风险能力的有限性[4],转而探索如何在外界扰动下保持城市整体格局的完整性以及功能运作的持续性。自2005年联合国世界减灾会议在《兵库行动框架》中首次提出了“韧性城市”的理念以来[5],世界各地陆续出版了一系列以“低碳城市”“海绵城市”“精明城市”为代表的适应性规划,强调充分发挥城市自有的组织协调能力、全面提升城市系统长期的结构适应性与抗逆韧性[6]。此类规划有别于传统意义上的灾害预防与灾后重建工作,更强调大尺度、长时段下的风险适应与自组织发展,反映出一种由“短期止痛”到“长期治痛”的城市安全管理新思路。

2 韧性城市的理论演进与规划探索

2.1 韧性城市的理论演进

韧性(resilience)的本意是“重新恢复活力”,亦可被翻译为“恢复力”“弹性”等[7]。该词最开始被应用于生态系统,随即由学者Holling[8]引申至人类—社会系统,表示系统经受变化和干扰时保持稳定结构、识别性与反馈的能力。韧性理念自提出以来,先后经历了由工程韧性到生态韧性再到演进韧性的阶梯式修正与发展。早期韧性理念着重关注工程属性,要求系统在受到扰动之后能够快速恢复到平衡或者稳定状态,突出强调系统恢复的速度与效率。随着研究的深入展开,学界逐渐意识到韧性系统需要在改变自身的结构之前具备一定的吸收扰动能力,此时以多重扰动下缓解冲击、抵御伤害、恢复平衡、自我适应为主要特征的生态韧性观点一度成为主流观点[9]。进入21世纪以来,随着人类对于系统及演化机制认识的不断深入,韧性理念逐渐认识到复杂系统的混沌性、不确定性和非均衡性,逐步摒弃了对于静态平衡的追求,强调通过不断的适应、学习与创新,在干扰和重组中实现演进发展[10]。演进韧性作为一种强调系统交互与动态反馈的韧性理论随,即成为当前学界普遍认可的主流范式。

作为典型的“人类—社会—生态”综合系统,城市成为韧性理论的重要研究载体,大量学者基于韧性城市“是什么”“为什么”“怎么做”三个方面开展相关研究。第一个方面侧重于解析韧性城市的概念、内涵与特征,包括反思性、资源可用性、包容性、完整性、鲁棒性、盈余性与可塑性等代表性特点[11]。第二个方面关注城市与不同类型风险灾害之间的互动关系,其中较为典型的研究对象涉及洪水[12]、地震[13]、台风[14]、气候变化[15]。第三个方面主要是探讨现代城市系统在处理不确定性风险时采取的系统措施,具体包括概念框架设计[16]、技术方法应用[17]、指标体系选取[18]、规划思路转变[19]、组织架构建设[20]等实践方向。

2.2 韧性城市的实践探索

韧性理论为城市可持续发展提供了一个响应不确定性及脆弱性的新型范式,因而被全球各地广泛应用于城市规划的设计过程之中。纵观全球典型城市在韧性规划中的实践探索(表2),韧性理念主要体现在以下四个方面:第一是经济社会韧性,即要求城市经济多元、产业异质、规模适宜,能够充分应对经济衰退、市场冲击、资源压力和人为活动带来的各项冲击扰动;第二是空间结构韧性,即通过空间要素的规划设计夯实城市应对风险的物理基础,主要涵盖城市水、电、气、热、网、路等公共管线,医院、超市、商场、公园、车站、社区等民生场所以及堤坝、水渠、防空洞等防御工程的规划、布点、选材和运作情况;第三是生态环境韧性,综合考虑城市系统中的自然生态要素(包括森林、绿地、河流、湖泊、湿地等)[32]和人工景观对城市韧性安全的作用和影响;第四是组织管理韧性,侧重于激发政府机关、社会组织、街道社区、市民个体面对风险灾害时的动态管理与自适应能力。

表2 全球城市中韧性规划的典型实践探索模式

Table 2

| 类型 | 方向 | 城市 | 应对风险 | 具体的规划实践举措 |

|---|---|---|---|---|

| 社会经 济韧性 | 经济发展 | 美国匹兹堡[21] | 经济发展、环境污染 | 通过动态灵活的规划调整引导,形成多元创新的产业定位并提供空间支撑 |

| 中国香港[22] | 经济发展 | 强化区域联系,创建作为整体参与到全球市场中的城市区域的优化发展路径 | ||

| 资源承载 | 日本东京首都圈[23] | 人口超载、老龄化 | 谋求“对流”理念下的空间布局,引导要素流动发展 | |

| 中国玉树 | 地质灾害 | 灾后重建规划中强化灾害危险性评价、地质脆弱性评价与承载力评价等风险评估工作 | ||

| 公共服务 | 瑞典斯德哥尔摩[24] | 交通拥堵 | 设计应对极端天气的备用公共交通运行方案,用于在暴雨洪水摧毁城市地铁和有轨电车网络时维系城市交通运力 | |

| 美国纽约[25] | 休闲需要 | 桑迪飓风后城市公共空间运营时段的精细化设计 | ||

| 空间结 构韧性 | 工程设计 | 日本东京都[26] | 地震、火灾 | 对区域内各种建筑物的层高、尺度、火灾危险度、建筑物倒塌危险度等级作出明确要求,并按照重要程度预设了不同等级的城市防灾轴线、主要延烧遮段带和一般延烧遮段带 |

| 海啸 | 要求滨海社区必须建设海浪防护墙,并对高度、尺寸和材料做出规定 | |||

| 城市形态 | 智利塔尔卡瓦诺[27] | 地震、海啸 | 对城市街区结构、疏散路径与避灾空间进行精细化重构 | |

| 新西兰基督城[28] | 地震 | 构建多中心、分散式的基础设施网络体系,确保单一节点被破坏时其他节点尽可能不受影响 | ||

| 土地利用 | 美国波特兰[29] | 发展不确定性挑战 | 通过周期性规划调整与差别化用途管制,实现城镇开发边界弹性发展 | |

| 中国上海[30] | 明确“用地留白”机制,以机动指标的形式保障重要通道、重大事件的空间战略储备 | |||

| 生态环 境韧性 | 公共服务 | 德国罗斯托克 | 城市绿地 | 多样化绿地、森林、公园布局 |

| 中国大庆[31] | 城市旱涝 | 加强蓄水引水、污染治理、百湖连通规划、水生植物培植计划等恢复生态功能 | ||

| 组织管 理韧性 | 社会保障 | 美国新奥尔良 | 灾后重建 | 提供灾后社会服务与健康援助,帮助居民重塑安全感与归属感 |

| 印度尼西亚三宝垄 | ||||

| 印度苏拉特 | 为受灾渔民提供产业指导与生计培训,保障其经济收入与生活水平 |

韧性理论在我国城市安全与可持续发展领域的实践起步较晚。在全国层面,韧性概念的提出可以追溯至2017年,国家地震局在出版的《国家地震科技创新工程》中首次明文提出了“韧性城乡”的科学计划。2018年,国家住建部正式发布新版《城市综合防灾规划标准(GB/T 51327—2018)》,结合韧性理论为城市综合防灾规划的编制工作提供了可参考、易操作的数理标准依据。至于城市层面,2010年前国内各地市关于韧性建设的认知大多停留在空间结构韧性层面,主要通过防灾减灾专项规划中的基础设施配置与空间网络布局实现城市安全的物理保障。近十年来,一些城市陆续开始了在韧性规划领域的尝试与探索,包括德阳、黄石、义乌、海盐四地先后入选“全球100韧性城市”计划;北京、上海、武汉、雄安等城市在面向2030/2035年的城市中长期规划中均不同程度提出了韧性适应的编制原则、实践思路与功能目标;昆明、西安等地先后结合地区内涝、风暴潮、暴雨等典型城市灾害开展了专项韧性规划的探索实践,如此等等。尽管近十年来全国各地涌现出了一批可供参考借鉴的韧性规划设计案例,但就总体而言,我国韧性城市的实践对象仍以国际化程度较高的大型城市与城市群中心城市为主要试点,规划内容依然集中在设施、廊道、管线、空间等基础硬件的规划与布局之上,对于组织管理韧性、防灾应急预案、公共治理策略等抗逆“软件”的谋划相对薄弱。另一方面,由于地区间生态环境、资源禀赋与城市化水平间存在的巨大差异,目前我国尚未形成相对完善的韧性城市指导原则、理论范式或实践标准,这给韧性城市的推广与深化带来了一定程度的困扰与阻碍。

3 国土空间治理背景下韧性规划的认知框架

3.1 内涵与定位

空间规划作为国土空间开发与保护的整体性安排,是韧性城市落地实践的直接抓手,因而有必要结合新时期国家空间规划及空间治理体系变革下的需求调整与价值转变,进一步理解和明确韧性规划的内涵与定位。从广义角度而言,韧性规划的概念内涵大致可以总结为城市系统及其所组成的社会经济网络、空间利用格局与组织管理体系在受到冲击扰动时,通过设计保障城市功能多元叠加、基础设施冗余缓冲、要素传导稳定迅捷、治理组织高效抗压等特征属性,从而有效抵御外界风险侵袭并快速适应恢复,最终保障城市基础功能存续、社会秩序稳定、人民财产安全的一种空间规划形式[33,34]。相较过去以经济效益、规模扩张和物质主义为导向的规划理念,本轮空间规划强调生态文明优先,更关注空间要素的均等供给、公平正义以及生态和文化价值的守护与制造。韧性规划作为一类以社会高质量发展与人民高水平生活为目标的综合规划,填补了人民对于日益增长空间安全的美好生活需求[35],正是新时代国土空间规划体系下对于空间价值转换以及规划理念更新的一种深度诠释。

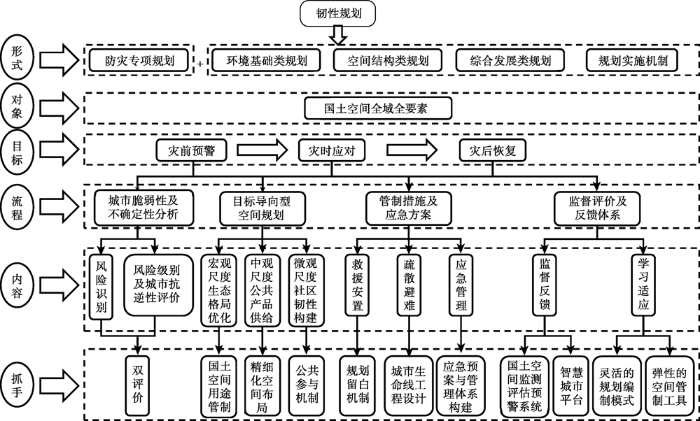

从更为狭义的角度具象定义韧性规划,鉴于新时期城市风险抵御工作在目标、对象、任务与要求上发生的显著变化,因此对于韧性规划的认知不应局限于传统气象灾害防治规划、地质灾害防治规划、防洪排涝规划、人防规划等防灾专项规划的“简单延续”,其编制框架与内容应在城市防灾规划体系的基础上向环境基础类规划(自然资源开发保护的刚性底线)、综合发展类规划(社会经济发展目标的综合定位)、空间结构类规划(用地布局和空间结构的精细把握)以及规划机制实施(开发建设行为的空间管制)等方向不断延伸扩展[36]。通过探索组合式的规划编制框架,强化总体规划与各专项规划、各专项规划与详细规划间的传导与协同,从而最大限度地体现韧性规划的系统性、整体性、科学性与可实践性,最终契合城市韧性发展的实际需求。

3.2 层级与类型

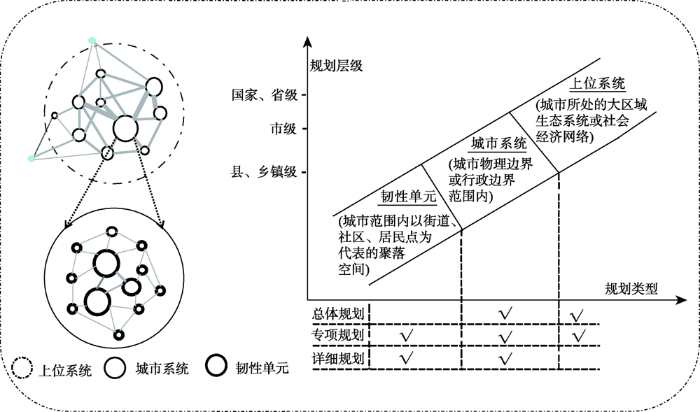

本轮国土空间规划明确了“五级三类”的规划架构,通过纵向行政层级管理与横向规划类型划定,分别侧重体现空间规划的战略性、协调性以及实施性。作为保障城市安全可持续发展的韧性规划,其设计与定位也应着眼于多尺度、多类型的规划协同,通过相应的尺度延伸、架构调整与重点优化以不断适应高质量发展的时代需求。从宏观战略性角度出发,本轮空间规划的对象客体已由狭义城镇空间延伸至国土空间全域全要素,城市系统在更大尺度上也可被看做是流域、平原、山地等区域生态系统或城市群、经济带等社会网络结构的一部分,因此对于城市韧性建设的全局考虑不应仅仅局限于城市建成区、开发边界或行政区划范围之内,而需着眼于大区域系统的格局完整与功能匹配,落脚于上位总体规划中的开发利用保护战略引导、“三区三线”底图划定等内容[37]。从中观协调性角度出发,服务供给、功能配置与设施布局等规划成果是城市应对风险侵袭时最为有利的硬件支撑,具体涉及精明有序的城市开发边界、高效流通的要素传导网络、覆盖均匀的公共服务供给以及前瞻弹性的建设用地储备等内容,要求防灾、市政、用地等专项规划协同构建更具空间效率的要素供给体系。从微观实践性角度出发,街道、社区等空间单元不仅属于市民日常生活的主要场所,也被证实是城市网格化治理与风险应对的基础结构单元,对应的详细规划除常规意义上的地块用途和开发强度设计之外,更有必要探索空间规划与城市基层网格化管理间的进一步协同合作,通过人文化关怀、人本化政策与人性化设计助推基层组织自主治理与社会参与(图1)。

图1

3.3 流程与形式

作为国土空间可持续发展的“一张蓝图”,本轮国土空间规划明确了从空间开发建设到利用保护的周期性管控理念,作为保障城市安全的韧性规划也应当充分承载“时空覆盖”的传导任务,在规划设计流程中充分体现“评估预警—应急处理—恢复适应”的全过程思维。参考韧性规划领域的相关学术探索与国际案例,无论学者Jabareen[38]在研究中提出的“脆弱性分析—城市管制—防护—不确定性导向规划”的韧性理论研究框架,日本在《国土强韧性规划》编制过程中采用的“设计(Plan)—执行(Do)—检验(Check)—纠正(Action)”PDCA标准流程,或是国际组织EMI(Earthquake Emergency Initiative)针对发展中国家发布的《城市韧性总体规划》(Urban Resilience Master Planning)[39]中所提出的“组织准备—诊断分析—规划编制—监测评估”实践步骤,整体而言,韧性规划在流程与结构方面主要涵盖灾前脆弱性及不确定性分析、目标导向型空间规划、管制措施和应急方案以及监督管理评价反馈体制共四方面的内容(图2),未来我国在韧性城市建设过程中也应以此为依据建构面向灾害全过程的规划设计。

图2

图2

国土空间治理背景下城市韧性规划的认知框架

Fig. 2

The cognitive framework of urban resilience security planning under the background of territorial spatial governance

风险评价和预警作为提升城市应对不确定性挑战的基础前提,有必要在国土空间规划“双评价工作”的基础上,进一步强化城市对于急性冲击、中长期风险与慢性压力的战略评估,对确定导致城市脆弱性的主要因素进行综合排序,量化并评价每一种情景下城市的应对能力和恢复韧性[40],从而更准确地指导规划编制。空间规划、管制措施和应急方案是城市化解突发事件、响应风险干扰的关键手段。在韧性实践过程中需要进一步深化职能部门间的横向传导机制,强调规划与交通、水利、卫生、环保、农林等部门间的协同合作,不仅要求在空间落位上逐步实现“一城一图”的整体性变革,也要求在应急处理环节细化各部门的职责与作用,协同填补城市在防灾行动预案设计中的空白。监督反馈机制则是城市学习、适应风险灾害的重要抓手,要求在韧性规划编制过程中通过实施评价、定时调整等灵活的规划编制模式以及激励性分区、叠加分区、浮动分区等弹性管制工具以不断优化规划方案[41,42]。

3.4 协同与治理

在部委改制后自然资源事权统一整合的战略背景下,空间规划已经成为新时代空间治理能力现代化的重要抓手[43]。因此对于韧性规划的认知不应局限于空间用途管制和资源优化配置,更需挖掘其在突发灾害预案设计、行政管理体系协同等方面的巨大潜力。参考日本东京都地区的相关经验,为及时应对以地震海啸、城市洪涝与火山灾害为主的意外风险,东京都地区先后制定了以《东京都国土强韧化地域规划》为主,《东京都长期展望规划》《东京都地域防灾规划》及各单项防灾计划在内的系列规划。在整体规划设计中制定了灾后最大限度公民生命安全保障、扎实推进灾后医疗与救济救助活动、行政机能保障、通信通讯机能保障、经济活动与供应链保障、必须基础设施(电力、能源、上下水道、网络等)保障、二次灾害防控以及灾后社会经济快速恢复共八项推进目标,系统模拟了45种需规避的严重事态情景,并将可能的治理任务细致分解至东京都所属28个局、24个制定公共机构以及40余个地方机构[44],真正通过规划预设为城市韧性建设及社会治理提供了精细化的借鉴依据。

在我国,尽管国务院曾先后提出过“一案三制”的城市安全管理体系与“横向到边、纵向到底”的城市应急预案工作要求[27],但我国现行的安全应急管理体系仍然可以被概括为“统一领导、综合协同、分类管理、属地负责”。职能部门与属地单元在风险预防方面大多从自身出发,仅考虑本部门遇到的危机状态,如此编制的风险预案和行动准则很难协调公共危机下城市的要素配置,也难以满足灾时社会治理的实际需求。作为抵御风险的专业性规划,韧性规划能够在规划编制过程中合理设计预案启动条件、转移安置程序、救援保障体系和场所运行方式,能够明确定义各职能部门的任务与职责,有助于进一步匹配城市风险的防护目标与应急预案,以此践行“能用、管用、好用”的规划编制理念。

4 韧性规划的实践路径展望

4.1 深化韧性城市的理论构建与机理研究

作为一种城市风险治理的新思路,当前我国韧性城市建设在理论、实践、工程、法规、监管等方面均处于起步阶段,而其中最为欠缺与亟需的当属整体性理论框架的构建。由于韧性概念的过程性以及复杂性,过往不同学科对于城市韧性建设的理解大多基于自身范式出发:如生态、景观、防灾等具有自然属性的学科往往致力于通过格局构造或工程设计降低灾害风险带来的影响及损失,而土地、管理、区域发展等人文社科类专业则更强调通过制度构建、方案设计、公众参与等形式提升城市抵御和应对灾害的综合能力。韧性规划作为统筹城市安全发展的指南和蓝图,其理论体系则更应融合多学科间的优势与长处,这就要求韧性规划理论构建紧扣“灾前预警—灾时应急—灾后恢复”的时序特征,深刻剖析多因素扰动下城市安全防护的作用机理及调节反馈,从而为多情境下的城市安全及应急管理提供科学的理论支撑。

4.2 转变规划编制的设计思路和实践流程

参照国家自然资源部于2019年末和2020年初先后出版的《市县国土空间总体规划编制指南》[45]与《省级国土空间规划编制指南》(试行)[46],涉及风险防范与国土安全的主要内容分别出现在“基础支撑体系”与“安全韧性与基础设施”之中,整体规划设计导向仍未摆脱传统“以工程防风险”的路径依赖,也没能很好地体现韧性发展的可持续理念。为避免陷入“穿新鞋走老路”的思维定式,未来在各级国土空间规划编制中应将韧性建设作为主要发展目标,通过空间数据库和各类分析模块等现代信息技术与各类科技手段,助力城市空间数字化和信息化治理、风险预警和实施评估,完善国土风险与城市抗逆能力评价;充分运用国土空间基础数据处理平台和国土空间监测评估预警管理系统两大平台,实现大数据收集与分析,编制极端情况应急行动方案与灾后城市功能恢复计划等,以期将韧性建设理念全面融入国土空间规划体系,为韧性城市的自我学习和动态适应提供科学支撑。

4.3 完善韧性实践中的规划传导与尺度治理

鉴于不同空间尺度韧性规划在目标对象、作用形式与管控工具等方面存在的巨大差异,未来应进一步健全规划实施传导机制,不断完善韧性建设在管控要求逐级落实、规划类型衔接反馈、监督实施综合协同等方面的实践需求。在规划编制过程中不断探索对于指标、结构、位置、名录、分区、界限等规划内容的详略设计与重点优化,侧重体现不同层级与类型空间规划的战略性、协调性与实施性,兼顾规划的严肃性与灵活性。在空间治理过程中厘清空间治理架构下各层级各部门的事权范围,以事权对应、差异有序的分级管理体系[47]引导韧性规划“编制—审批—实施—监管”的实践流程,真正以“实用管用好用”的目标导向将韧性规划落实于国土空间规划五级三类四体系之中,推动各层级政府、各部门和各利益相关主体的高效协作性,实现空间尺度上的精细化协同治理。

4.4 关注韧性建设中的基层治理与公共参与

来自新冠疫情的治理经验证实了社区、街道等城市基础性结构单元在公共治理方面承担的重要作用,通过详细规划和设计为人口生活单元提供有关安全评估、管理咨询、技术维护、保险服务和宣传教育等方面服务,借助规划手段辅助基层社区应急管理网格化建设和自组织协同,将是未来打通基层治理“毛细血管”,推进城市韧性扎根的重要方向。更为重要的是,作为一项保障基层民众存续、适应与可持续发展的规划设计,未来在韧性社区规划过程中应当进一步强化社会主体多元参与的体制机制,切实做到将公众意见作为规划实施及内容调整的重要依据,通过满足居民美好生活需求与期望的人本化规划设计切实践行“人民城市人民建”的规划理念[48]。

5 结论与展望

近年来频繁振翅的“黑天鹅”事件再度唤起了学界对于城市公共安全与韧性建设的思考与热议,如何在我国新一轮空间规划编制过程中强化公共安全属性,引导韧性理念扎根城市因此具备重要的现实意义。本文通过梳理国内外韧性城市的理论演进、典型案例与规划探索,为我国空间规划理论体系的补充完善及中央防灾减灾“两个坚持”“三个转变”重要论述的落地实践提供了一定参考借鉴。鉴于规划编制实践的业务化需求,未来对于韧性规划的探索研究仍将基于科学性与实践性两个角度展开,既需要强调对于韧性规划中的概念内涵、编制架构、逻辑关联、评价体系等内容的科学认识,也应当鼓励区域结合自身禀赋情况进行创新探索,通过类型丰富、特色显著的韧性规划实践案例总结形成兼具覆盖面与操作性的相应导则、规范、标准,最终通过协同发展更好地支撑国土强韧性安全格局建设。

参考文献

韧性理论视角下的城市安全减灾

Urban safety and disaster prevention under the perspective of resilience theory

生态文明背景下的国土空间规划体系构建

Formation of the national territory development planning system under the background of ecological civilization

韧性城市理论引导下的城市防灾减灾规划探讨

Discussion on urban disaster prevention and mitigation planning guided by resilient city theory

韧性城市研究新进展

New progress in the study of resilient cities

城市韧性研究进展与展望

DOI:10.18306/dlkxjz.2020.10.011

[本文引用: 1]

在全球环境变化和快速城市化的背景下,各种不确定风险成为制约城市安全和可持续发展的重要障碍。城市韧性作为一种城市风险治理的新思路,如何提高城市抵御、消解、适应不确定风险的能力,建设有韧性能力的城市,正成为当前地理学及其相关学科领域亟待探索的新课题。论文在概述城市韧性的研究缘起与概念内涵的基础上,从多种要素(人文要素、环境要素、灾害扰动)对城市韧性的影响、城市韧性框架、城市韧性评价及模拟研究等方面出发,对可持续发展视角的城市韧性研究现状进行探讨,并指出当前城市韧性研究在理论框架、作用机理、实证研究、差异性分析等方面仍存在诸多薄弱环节。最后,对城市韧性重点研究方向进行展望,即应以理论框架为引领,推动多目标、多层次、多视角的系统评价研究;以机理解析为支撑,实现城市韧性的动态模拟与决策预警的新突破;以实证研究为导向,继续加强多学科融合和探索城市韧性的应用模式;遵循差异性规律,实现城市规划治理从统一的“多城一策”向灵活的“一城一策”转变。

Progress and prospect of urban resilience research

From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world

DOI:10.1016/j.landurbplan.2011.02.021 URL [本文引用: 1]

社会—生态系统恢复力研究进展: 基于CiteSpace的文献计量分析

Research progress in social-ecosystem resilience: Bibliometric analysis based on CiteSpace

Resilience and stability of ecological systems

DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245 URL [本文引用: 1]

Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 URL [本文引用: 1]

从社会脆弱性到社会生态韧性: 灾害社会科学研究的范式转型

From social vulnerability to social ecological resilience: The paradigm transformation of disaster social science research

Urban hazard mitigation: Creating resilient cities

A theory on urban resilience to floods: A basis for alternative planning practices

Earthquake reconstruction in Wenchuan: Assessing the state overall plan and addressing the "forgotten phase"

DOI:10.1016/j.apgeog.2011.01.001 URL [本文引用: 1]

Urban resilience and the recovery of New Orleans

DOI:10.1080/01944360608976734 URL [本文引用: 1]

气候变化与韧性城市发展对策研究

Research on climate change and resilience city development strategy

Designing, planning, and managing resilient cities: A conceptual framework

DOI:10.1016/j.cities.2013.06.003 URL [本文引用: 1]

Building resilient cities: A simulation-based scenario assessment methodology for the integration of DRR and CCA in a multi-scale design perspective

DOI:10.1016/j.proeng.2018.01.112 URL [本文引用: 1]

Resilience in ecology: Abstraction, distraction, or where the action is

DOI:10.1016/j.biocon.2014.06.008 URL [本文引用: 1]

弹性概念的演化及对城市规划创新的启示

The evolution of the concept of flexibility and its enlightenment to urban planning innovation

Organizational learning for resilient cities, through realizing eco-cultural innovations

DOI:10.1016/j.jclepro.2012.11.027 URL [本文引用: 1]

匹兹堡中心城区转型的过程及其规划

The transformation process and planning of Pittsburgh's CENTRAL city

Resilience planning, economic change and the politics of post-recession development in London and Hong Kong

DOI:10.1177/0042098011415716 URL [本文引用: 1]

东京广域首都圈构想及对我国大都市圈规划编制的启示

Conception of Tokyo metropolitan area and its enlightenment to the planning of my country's metropolitan area

Resilience in the light of climate change: Useful approach or empty phrase for spatial planning

DOI:10.1080/09654313.2012.722961 URL [本文引用: 1]

Refuges of local resilience: Community gardens in post-sandy New York city

东京都地震防灾计划: 经验与启示

Tokyo metropolitan earthquake prevention plan: Experience and enlightenment

Urban morphology as a tool for supporting tsunami rapid resilience: A case study of Talcahuano, Chile

DOI:10.1016/j.habitatint.2014.04.006 URL [本文引用: 2]

Strategies for sustainability and resilience after earthquakes

Imagining Portland's urban growth boundary: Planning regulation as cultural icon

DOI:10.1080/01944360801944997 URL [本文引用: 1]

上海市城市总体规划(2017—2035年)

https://ghzyj.sh.gov.cn/ghjh/20200110/0032-811864.html.

Master Plan of Shanghai Municipality(2017-2035)

https://ghzyj.sh.gov.cn/ghjh/20200110/0032-811864.html. ]

基于韧性城市理论的能源型城市开敞空间韧性优化与重构策略研究: 以大庆市为例

Research on the resilience optimization and reconstruction strategy of open space in energy-based cities based on the theory of resilient cities: Taking Daqing as an example

韧性科学的回顾与展望: 从生态理论到城市实践

Review and prospect of resilience science: From ecological theory to urban practice

韧性城市:现代城市安全发展的战略选择

Resilient city: A strategic choice for the safe development of modern cities

Defining urban resilience: A review

新型城镇化、居民福祉与国土空间规划应对

New urbanization, residents' well-being and land and space planning response

日本城市规划编制框架及其内容: 以别府市为例

An analysis of Japan's urban comprehensive plan output systems: A case study of Beppu city

国土空间规划“三条控制线”划定的沈阳实践与优化探索

Shenyang's practice and optimizing exploration of "Three Control Lines" in territorial spatial planning

Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk

DOI:10.1016/j.cities.2012.05.004 URL [本文引用: 1]

Urban resilience master planning. A Guidebook for Practitioners and Policy Makers,

弹性城市及其规划框架初探

A preliminary study on flexible city and its planning framework

国土空间规划体系下美国区划管制实践对我国控制性详细规划改革的启示

The enlightenment of US zoning control practices under the territorial and spatial planning system on my country's regulatory detailed planning reform

美国区划演变经验及对我国控制性详细规划的启示

Lessons learnt from the US zoning evolution experiences for regulatory planning

面向国土空间规划的“双评价”: 挑战与应对

"Double evaluation" for territorial space planning: Challenge and response

城市规划中实现韧性构建: 日本强韧化规划对中国的启示

Building resilience in urban planning: Enlightenment from Japan's toughening plan for China

治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构

Changes and reconstruction of national spatial planning system under the goal of governance modernization