城乡融合发展是实现新时代乡村振兴战略的必由之路。党的十九大报告及2018年中央一号文件明确提出要建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,重塑城乡关系,走城乡融合发展之路。2020年,十九届五中全会再次强调要优先发展农业农村,全面推进乡村振兴,强化“以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”。城乡融合评价是对城乡融合发展水平进行科学测度和评定,不仅有利于人们正确认识城乡关系,还有助于制定合理的城乡发展规划和科学管理决策,改善城乡要素流动和配置格局,缓解城乡发展不平衡、农村发展不充分的现状,推动城乡高质量融合发展。

城乡融合评价是城乡发展问题由定性分析向定量研究转变的基础[1],实质是对城乡要素流动组合及其城乡关系的测度与评估。国外关于城乡融合的研究起步较早,但仍以揭示城乡融合内涵[2]、理论基础[3]和具体操作措施[4]等探讨性研究为主。在定量评价方面的相关研究不多,评价对象(内容)较为单一,以城乡农业发展[5]、城乡土地[6]、城乡教育[7]、城乡福利[8]等单一视角为主。相较而言,国内关于城乡融合定量评价主要从多维视角入手,如杨荣南[9]率先从经济、人口、空间、生活和生态环境等五个维度构建了国内城乡一体化评价指标体系。在此基础上,学界对我国城乡融合评价开展了多维视角下的系统研究,如“投入—产出”视角[10]、“效率—公平”视角[11]、文化和生态视角[12,13]等,覆盖“全国—区域—城市—区县”等尺度。因不同阶段城乡关系提法不一、内涵解读侧重点不同,早期文献主要针对诸如城乡二元[14]、城乡统筹[15]、城乡一体化[16]、城乡融合[17]等城乡关系层面的评价。近期学者主要聚焦要素层面的评价,如城乡要素错配[18]和城乡要素互动[19]。此外,部分学者还开展了城乡关联[20]、城乡协调发展[21]、城乡转型[22]等实证研究。整体而言,城乡融合评价逐渐从定性探讨[13,23]过渡到定量实证研究[24,25,26],并转向空间格局和演化机制层面[27,28],取得了阶段性成果,但也尚存局限:(1)评价指标体系构建仍侧重经济社会维度,导致城乡融合理念与实践存在偏差;(2)指标属性以静态性指标为主,难以反映城乡要素互动机制;(3)研究尺度偏向中宏观,缺少微观视角下的量化评价。因此,如何在正确理解城乡融合内涵的基础上构建合理、科学且符合高质量发展理念的评价指标体系,是开展城乡融合定量评价的前提,也是将评价结果服务于城乡功能定位、城乡关系转型、健全城乡高质量融合体制机制的依据。

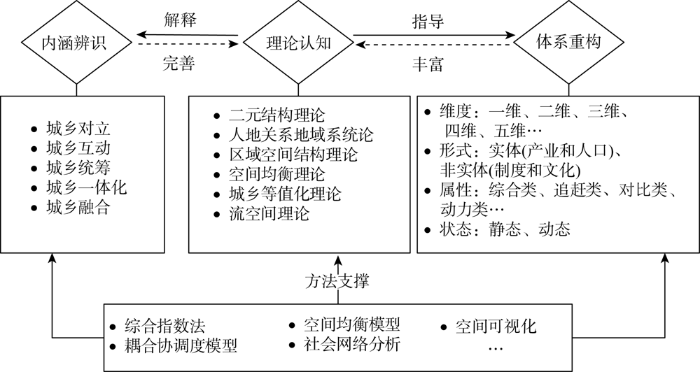

鉴于此,本文以“内涵辨识—理论认知—体系重构”为逻辑主线(图1),梳理以往城乡融合评价研究中的内涵界定、指标选取、评价方法、研究尺度、机理解释等内容,归纳当前研究现状与存在的问题,探讨未来应深化研究的重点方向与总体思路,以期为我国城乡融合工作的推进提供理论支撑。

图1

1 城乡融合的概念源起与内涵思辨

1.1 概念源起

城乡融合思想最早萌芽于国外学者托马斯·莫尔在其著作《乌托邦》中对“城乡一体化”的设想。1847年,恩格斯于《共产主义原理》中首次提出“城乡融合”概念并进行理论阐述[29,30]。早期西方城市规划者亦注意到城乡融合在区域发展规划中的必要性[31]。如,英国著名城市学家霍华德[2]在《明日的田园城市》一书中,基于“三磁铁”理论指出“城市和乡村必须成婚”,蕴含了城乡融合思想。自此,城乡关系的相关概念与基本理论被相继提出,并得到了发展[32,33,34]。总的来说,国外关于城乡融合内涵认知可归为两类:一是以马列主义为代表,从唯物主义角度出发,认为城乡对立是阶级分化的结果,城乡融合必然是未来社会发展的走向;二是以西方空想社会主义为代表,主张“以城带乡”“以乡促城”的城乡发展观[30]。

1.2 内涵思辨

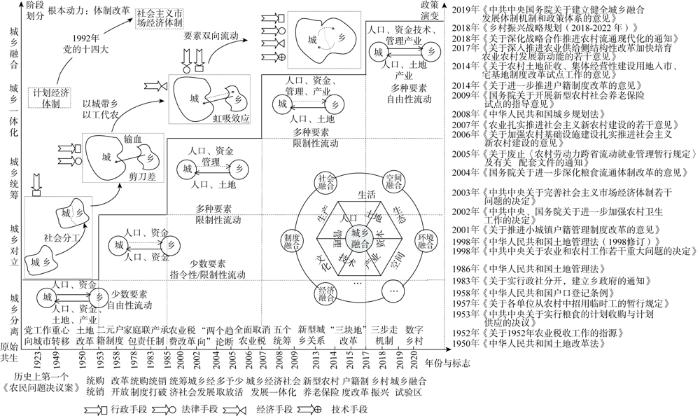

通过梳理我国城乡关系与相关政策演化可以发现(图2),一方面,随着社会三大分工及快速工业化和城镇化的推进,我国城乡关系经历了从原始共生到城乡对立,再走向融合的过程。另一方面,由于受到社会经济背景及政策导向的影响,我国对构建新型城乡关系目标的定位经历了从“城乡统筹”到“城乡一体化”,再到“城乡融合”的转变。这种转变是对前期工作思想的继承和发展,具有层层递进的关系,体现了党中央对城乡关系再认识的过程[35,36,37]。“城乡统筹”“城乡一体化”与“城乡融合”的联系与区别如表1所示。“城乡统筹”和“城乡一体化”是马克思和恩格斯城乡融合理论中国化的重要创新和伟大实践[48],很大程度上打破了中国城乡二元壁垒。城乡融合概念的提出则弥补了“城乡统筹”“城乡一体化”术语表述潜在的不足,纠正了“城市偏向性”片面的城乡发展观[49]。

图2

图2

我国城乡关系与相关政策演化

Fig. 2

The evolution of urban-rural relationship and related policies of China

表1 “城乡统筹”“城乡一体化”“城乡融合”的联系与区别

Table 1

| 概念 | 城乡统筹 | 城乡一体化 | 城乡融合 |

|---|---|---|---|

| 提出时间 | 2002年党的十六大 | 2012年党的十八大 | 2017年党的十九大 |

| 前提 | 城市化、工业化、市场化和现代化已经达到比较高的水平[38] | ||

| 性质 | 强调过程 是实现城乡融合的基本方法和宏观调控手段[39,40] | 强调目的和结果 统筹发展的最终目标[38],具有静态目标导向性[41] | 强调“过程—目标—状态”的多属性 城乡关系的最高境界与目标[42] |

| 意识形态 | 五个统筹、和谐社会、科学发展观[43] | 强国农业基础,社会现代化战略(五化) | 乡村振兴战略、数字经济 |

| 价值地位 | 城市处于中心和主导地位,乡村处于从属和被动地位[40],区域观未形成[43] | 乡村与城市处于优势互补、平等交换的地位[40]; 强调乡村的独立性[44] | |

| 目标导向 | 解决城乡分割、发展不同步问题[44] 实现城乡共同发展 | 破除城乡二元体制障碍,调整城乡利益关系,促进城乡政策平等、国民待遇上一致,补齐乡村发展不足[38,44] 实现城乡协调发展[44] | 追求城乡居民生活品质等值化 实现人的全面发展[44] |

| 核心关键 | 注重解决“三农”问题,促进城乡二元的转变[38] 强调利用宏观调控手段提高城乡的整体性与平等性[39] | 注重解决城乡居民的不同国民待遇问题[38] 致力于通过改革打破城乡对立的二元结构[38] | 强调城乡功能差异与各自特色[44] 通过全面发展与制度创新,促进城乡优势互补,实现互利共赢[44] |

| 主体 | 各级政府(自上而下) | 各级政府(自上而下) | 多元化(政府和市场的互动耦合)[40] |

| 手段 | 强调“统”与政策设计的概念,旨在利用政府宏观调控手段,通过调整重城抑乡的“汲取型”政策,推动由“取”向“予”的政策转型[44,45,46] | 以改革为动力[38] | 强调发挥市场机制在城乡要素配置中的决定性作用,通过要素重组、产业重构、空间协同,激发农业农村自主发展动力和内生发展能力[45] |

| 实现路径 | 以城市为本位,发挥城市(增长极)的扩散效应以工促农、以城带乡[46] | 发挥城市对农村的带动作用和农村对城市的促进作用,促进农村劳动力充分就业[47] | 通过制度改革、政策调整和市场建设,激活“主体—要素—市场”,实现城乡双向互动[44,46] |

城乡融合系统是一个包含多层次、多要素、多功能的复杂系统,具有深刻内涵。迄今为止,学者们从不同视角对城乡融合内涵进行了解读,本文大致将其归类为八种:(1)社会发展史视角,着眼于城乡关系的改进,认为城乡融合是城乡关系发展的必然结果[48,50]。(2)经济发展规律视角,强调通过激发市场机制,扭转城乡产品的“剪刀差”局面,促进农业部门和非农业部门的交流合作,以取得最佳的城乡经济效益[47,51]。(3)社会经济协调发展视角,基于城乡要素自由流动、公平与共享,关注城乡社会与经济的协调发展[52]。(4)空间区域发展视角,强调一体化的交通网络和基础设施建设在城乡融合工作中的支撑作用[53]。(5)生态学视角,认为城乡融合的终极目标就是建设兼具城乡之利而避其害的生态城市[54]。(6)系统论视角,既指城市系统和乡村系统的协同发展,又指城乡系统内人口、社会、经济等多维子系统的耦合协调发展,从而形成一个关系密切、功能互补、利益共享的城乡复合系统[29,55]。(7)城乡价值视角,通过实现城乡发展要素回报趋同、多维发展均衡、居民生活品质相当,重塑城乡价值、推动城乡等值化发展[56,57]。(8)要素流动视角,基于“流空间”理论,刻画实体要素(人口、土地、资本等)和非实体要素(观念、制度、文化等)在城乡地域系统内的合理自由流动与优化配置[58,59]。

上述相关文献回顾表明,城乡融合内涵至少包含三个方面:(1)城乡地位平等与优势互促。在认知观念与政策制定上扭转“以城市为本位”的理念,在保留城乡本底特色前提上,以新型城镇化和乡村振兴战略双轮驱动城乡融合,在宏观层面上推进城市与乡村融合的高质量发展,实现城乡地域系统利益最大化与内部公平的统一。(2)城乡要素合理流动与优化配置。具体而言,人口、土地、资本、技术、管理等要素在城市与乡村地域系统内以适度规模自由流动,并在完善的市场机制和政策调控下得到最优的时空配置,最终推动城乡功能互补、城乡综合效益的最大化。(3)实现全体人民的共同富裕与人的全面发展。通过打造一个发展充分且平衡的城乡地域系统,满足城乡人民日益增长的美好生活需要。总体来看,城乡融合的目标诉求从侧重城乡经济一体化发展,逐步拓展到社会、生态、文化等多维功能融合发展,最终实现人的全面发展。

2 基础理论

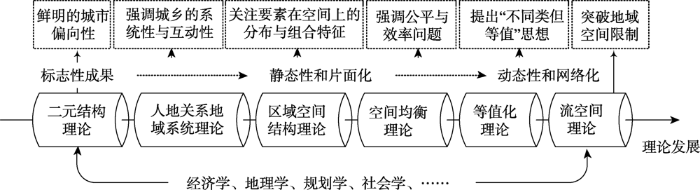

随着学界对城乡关系的逐步认识,城乡融合评价的基础理论也得到了相应发展,主要包括二元结构论、人地关系地域系统理论、区域空间结构理论、空间均衡理论、等值化理论和流空间理论(图3)。

图3

从以经济发展为指导思想的城乡二元结构论到具有全局观的人地关系地域系统论,从以空间正义与公平为基本原则的空间均衡理论到以实现居民生活质量相当为目标的城乡等值化理论,再到着眼要素动态流动的流空间理论,为城乡融合评价提供了丰富的理论基础。上述相关理论的发展一方面体现了学界对城乡关系认识的不断深化,逐步融入经济学、地理学、规划学、社会学等多学科理论知识与技术,其研究框架得到了系统性改进,进一步突破了实体场所空间的限制,突出了城乡问题的动态性与网络化特征。另一方面映射了新时代背景下城乡居民需求的不断变化,突出了从以经济建设为中心到以实现人的全面发展为目标的转变。

3 城乡融合评价研究进展

3.1 指标选取:从单维向多维化发展

城乡融合是一个复杂的系统,既是一种状态也是一种过程,具有多目标导向性,任何追求单一发展目标的行为都将影响到城乡关系发展过程中的平衡性和稳定性。因此,如何将抽象的城乡关系通过具体的人或事(指标)联系起来,如何构建一套既能科学反映城乡发展规律又有利于区域间差异比较的评价体系,是城乡融合评价的重要课题。

事实上,国外学者对“城乡融合”的提法较少,通常表述为“rural-urban linkage”“rural-urban interaction”等,大多研究直接强调城乡间的相互联系和相互作用[71];以城乡分割为前提,评价城市和乡村在社会、空间、经济和制度等层面的差异性[72,73];评价对象单一且具体,主要围绕城乡人力资本差距[74]、城乡农业发展[5]、城乡医疗服务[75]、城乡福利[76]等方面。相较而言,我国关于城乡融合的评价研究更趋于复合视角。由于城乡融合涉及的层面众多,通过选取代表性指标构建评价体系成为了我国在城乡融合评价研究方面的主流方式。杨荣南[9]、顾益康等[38]基于城乡融合内涵,率先构建城乡融合评价指标体系,虽然未进行实证检验,但为我国城乡融合评价研究奠定了一定基础。随着人们对城乡关系的不断认识,城乡融合评价指标体系呈现多维化发展。早期,空间融合、经济融合和社会融合是城乡融合评价的主要维度[17,20],但随着城乡居民对美好生活需求的日益增长,二、三维指标体系已无法体现新时代背景下城乡融合特征。继而,基础设施[77]、公共服务[78]、生态环境[12]、文化观念[79]等维度不断被引入城乡融合评价体系,提高了评价的全面性和系统性。其次,从指标要素形式来看,囊括了实体要素(产业、经济、人口、空间、交通等)和非实体要素(制度、文化、观念、思想等)。根据评价指标频次统计(表2),当前的测度指标还是以实体要素为主,且偏重于城乡经济发展、城乡居民收支水平、城乡公共服务与基础设施建设等方面,对城乡非实体要素融合的刻画较少。再次,随着学界对城乡关系及相关理论的进一步认识,评价指标的属性不再局限于正向指标和负向指标,相继出现了适度指标、对比类指标、动力类指标、状态类指标、追赶类指标,以反映城乡融合的整体水平、过程与机制[58,59,80,81]。此外,流空间理论的发展,推动城乡融合评价体系中动态性指标(流动性指标和互动性指标)的完善,正成为当前学界努力的方向。

表2 中国城乡融合评价指标频次统计

Table 2

| 指标 | 频次/次 | 指标 | 频次/次 |

|---|---|---|---|

| 城乡居民人均收入(纯/可支配)比 | 58 | 城乡固定资产投资比 | 24 |

| 城乡居民人均消费支出比 | 44 | 社会劳动力非农人员比例 | 21 |

| 城乡恩格尔系数比 | 42 | 城乡人均文教娱乐支出比 | 20 |

| 人均GDP | 40 | 绿化覆盖率 | 19 |

| 非农产业与农业产出比 | 35 | 城乡消费品零售总额比 | 17 |

| 农业支出占财政支出的比例 | 35 | 环境保护投资总额与地区生产总值比 | 17 |

| 城市化率 | 34 | 农用机械普及程度 | 15 |

| 城乡每万人拥有医生(或病床)数比 | 33 | 城乡教师学生负担比 | 14 |

| 交通网密度指数 | 31 | 建成区面积比例 | 14 |

| 二元结构指数 | 30 | 城乡每百人拥有电话数比 | 14 |

注:统计文献共79篇,文献时间分布1997—2021年。

总体而言,城乡融合评价正在向系统化、科学化和动态化推进,指标体系理论构建越来越精细化,也逐渐逼近城乡融合实践。然而,现有研究中评价指标体系的规范性和统一性有待提升。首先,就指标体系构建维度而言,当前指标体系更多侧重对城乡实体要素的表征,而对非实体要素关注不足。部分指标(如人均消费品零售额、城乡人均住房面积比、自来水覆盖率等)难以表征城乡差异与融合特征,抑或是不符合新时代背景下乡村实际发展情况。其次,虽然近年相关研究在构建评价指标体系时不断强调动态性原则,但大多尚未真正突破传统评价体系的静态特征。再次,尽管学界聚焦于城乡融合评价指标体系的构建与完善,但对各研究视角下不同研究区域的指标选择是否适宜缺少反思,研究结果的普适性和针对性难以两全。究其原因,有三个方面应引起重视和反思:(1)对城乡融合内涵的认知不够深刻,对城乡要素在融合过程中的作用机理揭示不足,指标体系构建主观性和随意性较强;(2)非实体要素的融合形式难以量化,如难以刻画公众观念、文化、制度等因素对城乡融合的影响;(3)由于部分数据难以获取,尤其是受限于动态性指标及乡村数据的获取,以致被动舍弃部分优良指标。

3.2 评价方法:从定性到定量转变

我国关于城乡融合的评价则主要采用定量手段,其方法主要有:综合指数法[66]、耦合协调度模型[59]、直觉模糊综合评价[16]、数据包络分析[10]、社会网络分析等[84]。从定量评价采用的频次来看,以综合指数法及耦合协调度模型为主,体现了系统论和二元结构论的思想。权重的确定是综合评价中的一个关键点,主要有主观确权法(专家打分法)和客观确权法(主成分分析法、熵权法)。随着对城乡融合时空演变及影响因素研究的进一步深入,空间面板数据的使用对评价方法提出了更高的要求,空间统计方法被更多地运用,如全局主成分分析代替经典主成分分析方法以保证评价结果在时空维度上的统一性、整体性和可比性[14,18]。在流空间理论的指导下,社会网络模型逐渐成为城乡间要素流动的重要分析工具,例如周佳宁等[84]以人流、物流、资金流、信息流为“要素流”,解析各种流对城乡融合的驱动过程与机制,但缺少对各要素流之间相互作用和综合作用机制的探索。此外,城乡空间均衡理论和等值化理论在城乡融合研究中的地位日益凸显,但当前的相关研究仍停留在理论层面的机理分析[46],相应的定量研究有待进一步拓展。

总之,鉴于各类方法都有优缺点,关键是要将具体研究目标、研究内容与研究手段综合考虑,多种研究方法交叉使用将是一种选择,既可以克服单一方法的缺点,也可以在数据充足的前提下相互印证,从而获得更为科学的评价结果。

3.3 评价尺度:从中宏观向微观聚焦

从研究的空间尺度看,现有研究成果以国家[16]、城市群[29]、经济区[17]、省市[25]等大尺度为主,研究热点区域主要集中在环首都地区[59]、珠江三角洲[85]、长江三角洲[28]、淮海经济区[84],以及江苏[86]、浙江[79]等经济发达省份。宏观尺度上的城乡融合评价侧重从区域层面揭示城乡融合发展的整体特征,通常利用聚类分析将城乡融合评价的结果按综合值高低粗略划分为几个级别[28],容易忽略各评价单元在城乡融合过程中的局部微观信息。从时间尺度看,当前研究以某一特定时间截面,或是单个城市的城乡融合发展态势为主。例如,汤春玲等[16]利用2013年省域截面数据,对城乡发展水平和地区间的差异进行测度和分析;黄庆华等[87]则对1985—2010年间的重庆市城乡统筹度展开了动态性研判。

可以发现,目前大部分研究主要基于特定空间尺度或某一时间节点展开。一方面,缺乏不同时空尺度上的动态对比分析,对城乡融合在不同地域、不同社会经济背景、不同尺度间的空间格局、融合机理、影响因素的关联性与差异性研究不够。另一方面,因数据及其挖掘技术的限制,以统计资料为主要数据源,多从宏观尺度进行评价,而将微观村庄与农户家庭要素流动数据与宏观统计数据耦合的研究还不够,弱化了城乡融合的空间异质性特征。

3.4 时空分异格局及其演化机理分析

城乡融合地域系统是一个开放的动态系统,系统内部及其与外界环境不断地进行能量流动和信息交换,某一区域城乡系统的变化将会不可避免地对邻近城乡系统产生重要的影响,表现出城乡融合水平、融合机制、融合模式等呈现显著的时空相关性和异质性[88]。当前,城乡融合空间格局分析方法主要有空间自相关分析[81]、马尔可夫链模型[66]、热点分析[58]、聚类分析[28]等。谢守红等[28]运用2007年和2016年两个时点截面数据,对长江三角洲城乡融合发展进行了探索性空间数据分析(ESDA),揭示了市域城乡融合发展的空间集聚性特征,但无法全面刻画其在时间—空间二维尺度上的演化特征。针对此不足,张新林等[16]借助探索性时空数据分析(ESTDA)框架,综合运用LISA时间路径、LSIA时空跃迁等方法开展淮海经济区城乡融合发展水平时空动态性特征研究,丰富了时空视角的城乡融合演化研究范式。

4 研究展望

1949年以来,我国城乡关系发生了巨大的变化,相关研究取得了阶段性成果,但仍存在不足:(1)城乡融合基础理论研究成果较为缺乏,理论体系和研究框架亟待完善;(2)城乡融合的测度与评价侧重表达产业、经济、社会等融合程度,空间、生态、技术等维度相对不足,指标选择具有随意性且以静态指标为主;(3)缺少对城乡要素流动与互动、格局与过程、空间效应和影响机制的深入研究,对城乡融合的规律认知还应进一步加强;(4)城乡融合模式识别与城乡空间均衡实证研究不足;(5)已有研究以时间或空间的单一维度为主调,评价尺度以宏观尺度为主,缺少时空视角的交互耦合,各类融合模式下的微观信息有待进一步挖掘。基于此,本文认为城乡融合未来研究的重点可归结为以下五个方面。

4.1 加强基础理论体系建设,完善系统研究框架构建

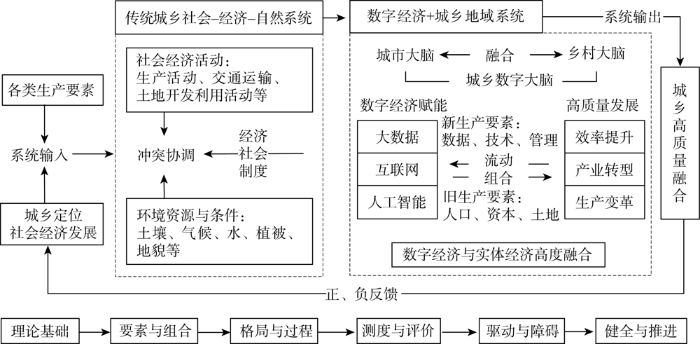

当前,二元的城乡社会—经济—自然系统已拓展到融合的城乡地域空间系统,涉及新旧动能转换、要素流动和互动,系统“要素—组合”趋于综合化和复杂化,影响城乡“生产—生活—生态”空间“结构—功能”的重构。其次,数字经济作为助推经济发展的新动能,与经济高质量发展理念的内在要求高度契合,成为效率提升、产业转型、生产变革的主导因素。

在此背景下,本文认为应创新符合新时代中国特色城乡融合理论体系与研究框架,以明晰乡村振兴和新型城镇化进程中城乡居民对城乡生活高质量发展的迫切需求,并指导城乡要素的自由流动与优化配置。同时,城乡融合是一项复杂的系统工程,涉及自然、社会经济、生态环境、文化制度、观念习俗等多个方面,需要进一步加强管理学、经济学、社会学、地理学、生态学等学科理论和方法的融合,积极引入高质量发展、数字经济赋能等新发展理念。基于此,本文构建了新时代城乡融合系统分析框架,以期更好地揭示城乡要素流动与组合的作用机理,解析数字经济赋能城乡高质量融合发展机制(图4)。

图4

4.2 优化多维评价指标体系,识别城乡融合发展模式

城乡融合评价难点在于指标体系的构建以及融合标准的划定。因此,需要在全面解析城乡融合内涵的基础之上,分维度、分属性、分尺度构建评价指标体系。在兼顾科学性、代表性、数据可获得性等基本原则的同时,评价指标体系构建还应遵循以下原则:(1)多维度与多属性相结合。首先,评价指标体系要综合反映多个维度(经济、社会、环境、制度、技术)特征的相关要素,包括实体要素和非实体要素。其次,所构建的指标体系应科学反映城乡互动过程,突出城乡融合评价指标动态性特征。(2)共性与个性并存。一方面,城乡融合评价指标体系应具有共性指标,体现指标体系的稳定性,以便不同区域、不同时段的评价结果具有可比性。另一方面,考虑到城乡融合具有区域性、异质性特征,有必要针对不同区域、不同模式的城乡融合评价补充个性化指标,例如在对以电子商务为主导的区域进行城乡融合评价时,可构建城乡数字经济指数,以充分反映乡村实体经济与数字经济融合程度。(3)多源异构数据融合。构建以统计数据、社会调查数据、POI数据、地图信息数据等多源异构数据库,合力开发城乡数据管理平台,实现城乡数据共享,提高城乡融合评价的科学性和导向性。

4.3 深化城乡要素流动机制,推动城乡空间均衡发展

城乡融合的关键是实现要素融合,其本质是在要素自由流动、公平与共享基础上的城乡协调发展,但当前城乡融合评价体系构建尚未突破指标静态性层面。对此,未来应引导城乡融合评价由大尺度的综合评价向以打通城乡要素流动通道为指导的要素流动与配置机制研究拓展,满足城乡要素市场化配置需求。以流空间理论为指导,运用空间分析和网络分析技术方法,开展耦合“区域—地方—个体”多尺度的城乡要素的流动规模、方向、速度、频率、网络联系和空间格局等研究,探析要素流动对城乡关系的空间效应,包括要素流动对城乡地域空间系统的结构与功能的影响与作用。在此基础上,推动城乡要素流动的动态预测与情景模拟,洞悉城乡要素配置机制,优化结构及重构功能,为打通城乡要素流动通道和重塑新型工农城乡关系提供理论基础和实践支撑。

此外,城乡融合的过程是城乡空间动态均衡的过程,即在城乡发展效率与公平间找到最佳平衡点[11]。缩小城乡差距,促进城乡均衡发展,实现城乡居民生活质量等值。已有研究用城乡等值线和城乡空间均衡模型定性刻画城乡融合机理,但其相关定量研究尚显不足。未来应基于“要素—组合”范式开展数据、人口、土地、资本、技术、管理等要素流动的空间均衡度评价,进一步阐释城乡发展空间均衡的动态过程与传导机理。

4.4 加强微观尺度细节挖掘,健全城乡融合推进机制

多尺度分析是明晰尺度关联、分析尺度间效应的关键。研究尺度及评价单元大小不同,空间格局、过程、机理也会有差异,进而导致得出的结论和提升路径也必然不同[94]。就现有研究来看,城乡融合评价尺度以国家、城市群、省市等宏观尺度为主,以县或更小评价单元的微观尺度研究鲜见。宏观层面的规律性经验在中微观层面的实施可行性和实践价值有待验证。此外,在城乡融合过程中,农户是参与城乡互动的重要主体,更是影响城乡要素流动的重要决策者,应当给予重视。

因此,为实现城乡融合评价结果的普适性和针对性同步提高,今后应加强尺度融合与尺度转换,进一步推进宏观城乡社会—经济—自然综合评价和微观要素流动机理的耦合研究。以县域、镇域、村域或农户为研究单元,利用半结构式访谈、田野调查法等方法,深入分析城乡要素在村庄和农户家庭尺度上的流动与组合情况。借助分层线性模型、地理探测器,耦合中微观与宏观尺度,从而确定主导因素的尺度层级,掌握尺度分异规律。利用障碍度模型科学识别各融合模式下的主要障碍因素,明晰城乡融合进程中利益相关者“权—责—利”关系,进而系统挖掘不同城乡融合模式的内在融合机理,健全城乡融合推进机制。

4.5 强化数字经济赋能作用,创新城乡高质量融合发展机制

数字经济是经济高质量发展、可持续发展的重要支撑。新时代背景下的城乡融合,应抓住数字经济提供的机会,全面提升城乡融合质量。因此,城乡融合需要通过大数据、物联网等数字技术,突破城乡空间界限,将城乡地域系统内的生产者和消费者集聚到虚拟空间中,减少双方信息不对称;引导城市网络、信息、技术和人才等资源向乡村流动,促进城乡要素合理配置,从而弱化物理距离,有效解决城乡市场分割困境的过程,充分发挥城乡市场一体化效应;鼓励乡村居民参与到城乡价值链体系中,实现分工协作。对此,党中央相继发布《数字乡村发展战略纲要(2019年)》《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》等政策文件,加速数字技术与农业农村深度融合,弥合城乡“数字鸿沟”,让广大农民共享数字经济发展红利;十四五规划及2021年中央“一号文件”进一步指出要加快数字经济建设,强调通过城乡一体化数字经济大循环畅通城乡经济循环。

鉴于此,一方面应把城乡高质量发展摆在更加突出的地位。推进新旧动能转换,以数字经济为引领,开展数字经济赋能城乡高质量融合的传导机制与效应研究,阐释数字经济助推城乡高质量融合发展的关键要素和关键过程。进一步加快“城乡数字大脑”建设,促进数字经济与乡村实体经济深度融合,加强数字经济在城乡要素流动与配置过程中的催化作用,推进城乡经济内外循环。加快数字人才队伍建设,探索数字人才作为参与主体在城乡融合中的作用。另一方面,应针对不同城乡融合类型和模式,开展数字经济与城乡融合的时空耦合特征、相互作用关系、空间效应、障碍因素等相关研究,提出如何促进城乡要素流动及其空间均衡发展的保障机制,如要素流动促进机制、资源优化配置机制、数字人才培养机制、多元主体协同机制等,实现城乡经济、社会、制度、空间等全方位高质量发展与融合。

参考文献

中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析

The time series' fluctuation and regional difference of the urban-rural development integration level in China

Rural-urban andinter-settlement interaction: Theory and analytical structure

One village one product-rural development strategy in Asia: The case of OTOP in Thailand

Rural-urban connectivity and agricultural land management across the Global South

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2019.101982 URL [本文引用: 2]

Evaluating the strategy of integrated urban-rural planning system and analyzing its effects on land surface temperature in a rapidly developing region

DOI:10.1016/j.habitatint.2016.05.009 URL [本文引用: 1]

Socio-economic impact of closing the rural-urban gap in pre-tertiary education in Ghana: Context and strategies

Accounting for growing urban-rural welfare gaps in India

DOI:10.1016/j.worlddev.2019.06.004 URL [本文引用: 1]

城乡一体化及其评价指标体系初探

Preliminary study on urban-rural integration and its evaluation index system

基于DEA技术的城乡一体化发展效率评价

Evaluation of the efficiency of urban-rural integration development based on DEA model

我国各地区城乡协调发展的初步评价及预测

Preliminary evaluation and forecast of the coordinated development of urban and rural in China

我国生态环境城乡一体化进展与评价

The integration evaluation of urban and rural ecological environment

论我国城市化过程中的城乡文化整合

On cultural conformity of town and country in the process of urbanization in China

城乡要素错配与中国二元经济结构转化滞后: 理论与实证研究

Resource misallocation between urban and rural department and China's dual economy transformation hysteretic: Theory and empirical research

长江三角洲城市群城乡统筹发展的空间差别化研究

Differentiation of urban and rural harmonious development in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration

基于直觉模糊的中国省域城乡一体化水平测度

Measurement of urban and rural integration level in Chinese province based on intuitionistic fuzzy method

时空交互视角下淮海经济区城乡融合发展水平演化

Evolution of urban-rural integration in Huaihai Economic Zone from the perspective of spatio-temporal interaction

城乡要素错配与城乡融合发展: 基于中国省级面板数据的实证研究

Study on the influence of element misallocation on urban-rural integration development: Evidence from provincial panel data in China

我国区域城乡互动与关联发展综合评价

A comprehensive evaluation of urban-rural interaction and conjunctional development of China

县域城乡关联度评价指标体系构建与应用: 以大西安为例

Construction and application of county urban-rural correlation evaluation index system

城乡统筹发展视角下湖南省城乡协调发展评价

Urban and rural balanced development evaluation in Hunan province

城乡融合视角下淮海经济区城乡转型特征与路径

The characteristics and path of urban-rural transition in Huaihai Economic Zone from the perspective of urban-rural integration

中国城乡关系演变60年: 回顾与展望

Evolution of the relationship between rural and urban areas in the past sixty years: Looking back and prospect

城乡一体化水平测度与进程比较: 京津冀与长三角地区城乡一体化评价

Study on the level and procedure of the urban and rural integration: The estimation of urban and rural Integration in Jing-Jin-Ji Area and Yangtze River Delta Area

Research on the spatiotemporal variation of rural-urban transformation in underdeveloped regions and its driving mechanisms: Gansu province in Western China as an example

DOI:10.1016/j.scs.2019.101675 URL [本文引用: 2]

北京城郊农业区城乡一体化的演变和评价

Evolution and evaluation of urban-rural integration of suburban agricultural areas in Beijing

中国城乡融合发展的区域差距及动态演化

Regional disparity and dynamic evolution of urban-rural integration development in China

长江三角洲城乡融合发展评价与空间格局演化

Evaluation and spatial pattern evolution of urban and rural integrated development in the Yangtze River Delta

长株潭“3+5”城市群城乡经济社会融合度评价

The fusion assessment of urban and rural economy' society in Chang Zhu Tan "3+5" urban agglomeration

国外城乡一体化理论研究综述

Review on foreign research about theory of urban-rural integration

国外统筹城乡发展理论研究述评

Reviewing on foreign research about integrating rural and urban development

The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis

Rural-urban interactions: A guide to the literature

多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制

Measurement, spatial-temporal evolution and influencing mechanism of urban-rural integration level in China from a multidimensional perspective

中国城乡关系演变70年: 从分割到融合

The evolution of China's urban-rural relations in the past seven decades: From separation to integration

深刻把握城乡融合发展的本质内涵

Profoundly grasp the essential connotation of the development of urban-rural integration

城乡一体化评估指标体系研究

Study on indicators of urban-rural integration

从城乡分离到城乡融合: 中国道路及其实践模式

From the separation to integration of urban and rural: China road and its mode of practice

从城乡统筹、城乡一体化到城乡融合发展: 继承与升华

From "ChengXiangTongChou", "ChengXiangYiTiHua" to "ChengXiangRongHe": Inheritance and sublimation

城乡融合发展的关键是实现“人、地、钱”融合

The key to the integration of urban and rural development is to realize the integration of "Man", "Land" and "Money"

城乡融合视野下的城乡一体化

"ChengXiangYiTiHua" from the perspective of "ChengXiangRongHe"

1949年以来中国城乡关系的演进·困境·框架

Retrospect and analysis to the progress, predicament and frame in the urban-rural relations of China since 1949

城乡融合发展的战略导向与实现路径

The strategic orientation and realization path of urban-rural integration development

积极探索城乡融合发展长效机制

Actively explore a long-term mechanism for urban-rural integration and development

城乡融合与乡村振兴: 理论探讨、机理阐释与实现路径

DOI:10.11821/dlyj201811001

[本文引用: 8]

缩小城乡差距,促进城乡均衡发展,实现城乡居民生活质量等值,是乡村振兴和城乡融合发展的重要目标。通过基础理论的分析,探讨了城乡融合与乡村振兴科学内涵,剖析了城乡融合与乡村振兴的相互关系,构建了城乡空间均衡模型和定义城乡等值线,提出了中国城乡融合与乡村振兴实现途径及需要深入研究的方向。结果表明:① 城乡融合发展是基于空间布局优化和制度供给创新的经济、社会、环境全面融合发展,“乡村振兴五边形”和“人—地—钱—业”是乡村振兴的核心内涵;城乡融合与乡村振兴战略相互支撑,城乡融合和乡村振兴的过程是城乡空间动态均衡的过程。② 城乡发展的空间均衡模型可以较好地阐释促进城乡融合发展、实施乡村振兴的关键问题,通过城乡要素的重新优化配置和人口的流动,城乡人均综合发展效益逐渐趋于相等;城乡等值线可以进一步解释城乡发展空间均衡的动态过程与传导机理。③ 从政策制度构建、“点轴”渐进扩散、分区分类推进、典型发展模式提炼等方面探讨乡村振兴的科学路径,可以为中国乡村振兴战略实施提供理论参考。

Urban-rural integration and rural revitalization: Theory, mechanism and implementation

中国城乡融合发展与理论融合: 兼谈当代发展经济学理论的批判借鉴

A critical reference to contemporary theories of development economics: A theoretical synthesis based on Chinese urban-rural integrated development

马克思恩格斯城乡融合理论及其在中国的应用与发展

Marx and Engels' theory of urban-rural integration and its application and development in China

论城乡统筹、城乡一体化、城乡融合概念的歧见及使用

On the divergence and use of the concepts of "ChengXiangTongChou", "ChengXiangYiTiHua", "ChengXiangRongHe"

改革开放40年城乡一体化发展: 历史变迁与逻辑主线

Urban and rural integration development in the past 40 years of reform and opening up: Retrospect and summary

收入差距、农村人力资本深化与城乡融合

Income gap, deepening of human capital in the rural areas and the integration of city and the countryside

从城乡一体化到城乡融合: 新型城乡关系的思考

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2018.10.006

[本文引用: 1]

新型城镇化和乡村振兴战略的深入实施,推动城乡关系进入了一个融合发展的新阶段。采用Citespace1.0软件分析及文献归纳方法,识别了城乡关系研究热点,梳理了城乡关系研究在理论探索、影响因素、测度与评价、空间组织及推进策略等方面的研究进展。在此基础上,重点对面向城乡融合发展的新型城乡关系研究进行了总结,从理论基础与总体思路、多源数据与方法集成等方面提出了基于要素流动的城乡融合分析框架,指出了城乡融合研究的重点是基于多源数据的城乡关系测度与评价,城乡要素流动的特征、格局与效应,城乡要素融合发展的流动机制,城乡融合发展调控策略等。

New thinking on the relationship between urban and rural areas

淮海经济区城乡空间融合格局及形成机制

Regional differential characteristics of urban-rural space integration development in Huaihai Economic Zone and its formation mechanism

城乡融合:和谐社会的根基: 从生态视角审视

Urban-rural integration: The foundation of a harmonious society-from an ecological perspective

城乡融合发展评价指标体系的构建与应用: 以山东省为例

Construction and application of evaluation index system for urban-rural integration development: Taking Shandong province as an Example

中国土地市场对城乡融合发展的影响

Impacts of land market on urban-rural integrated development in China

Land use transitions and urban-rural integrated development: Theoretical framework and China's evidence

DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104465 URL [本文引用: 1]

等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素

DOI:10.11821/dlyj020190572

[本文引用: 3]

基于等值化理念采用全局主成分分析(GPCA)和空间自相关分析等方法,测度并审视中国城乡多维融合发展;选取空间计量模型探索推进城乡融合的体制机制。研究发现:① 中国城乡融合发展趋势向好且推进有序。社会和经济融合始终分列第一和第二主导位次,生态环境融合水平亦稳步提升。② 城乡融合热点和冷点区基本分列于“胡焕庸线”东南和西北两侧。人口融合沿东中西递减;空间融合形成“北上广”为主的“核心-边缘”区;东部沿海是经济融合扩散互溢区,而生态环境和经济融合存在空间“错位”;社会融合高值簇集中在中部。③ 破解人才瓶颈、夯实“三权分置”、健全财政体制并创新金融服务、调整产业结构和推动三产融合,打好人、地、钱、业组合拳同时规范政府行为、完善社会服务体系、构建小农户与现代农业有机衔接机制等均利于推进城乡融合。

Review of urban-rural multi-dimensional integration and influencing factors in China based on the concept of equivalence

大都市区城乡融合系统耦合协调度时空演化及其影响因素: 以环首都地区为例

Spatiotemporal evolution of coupling coordination degree of urban-rural integration system in Metropolitan Area and its influencing factors: Taking the capital region as an example

城乡二元结构理论与国内现实

Theory of urban-rural dualistic structure and domestic reality

从二元结构到城乡融合的中国特色农村发展道路研究

Research on the rural development path with Chinese characteristics from the dual structure to the integration of urban and rural areas

地理学的研究核心: 人地关系地域系统: 论吴传钧院士的地理学思想与学术贡献

Man-earth areal system: The core of geographical study: On the geographical thoughts and academic contribution of academician WU Chuanjun

区域空间结构理论的形成与发展

The formation and development of the theory of regional spatial structure

我国主体功能区划的科学基础

The scientific foundation of major function oriented zoning in China

战后德国城乡等值化发展模式及其启示: 以巴伐利亚州为例

The study on coordinated development between urban and rural areas of germany and its implications for China: The case of the State of Bavaria

Spatio-temporal change of urban-rural equalized development patterns in China and its driving factors

DOI:10.1016/j.jrurstud.2013.08.004 URL [本文引用: 3]

The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-regional Progress

中国城市发展格局优化的科学基础与框架体系

The scientific basis and systematic framework of the optimization of Chinese urban development pattern

World city network: A global urban analysis

From central place to network model: Theory and evidence of a paradigm change

DOI:10.1111/tesg.2007.98.issue-2 URL [本文引用: 1]

国外城乡关系理论演变及其启示

Review about the theoretical evolvement of rural-ubran relations

城乡融合发展的路径选择与政策思路: 基于文献研究的视角

Path selection and policy thinking for promoting development of urban and rural composition: From the perspective of literature research

The links between urban and rural development

Location, location, location: Examining the rural-urban skills gap in Canada

DOI:10.1016/j.jrurstud.2019.10.032 URL [本文引用: 1]

Capturing modelled and perceived spatial access to ambulatory health care services in rural and urban areas in Germany

DOI:10.1016/j.socscimed.2020.113328 URL [本文引用: 1]

Coping strategies of urban and rural welfare organisations and the regulation of the poor

DOI:10.1080/13563467.2012.664124 URL [本文引用: 1]

市域城乡统筹现状评价及其影响因素关联分析

Evaluation of the current situation of urban-rural integration and correlation analysis of its influencing factors

中国城乡一体化水平的省区分异

Provincial differentiation of urban-rural integration in China

浙江省城乡发展一体化水平测度分析

Measurement of the urban and rural integration in Zhejiang province

中国城乡发展一体化区域差异分析

Analysis on the regional differences of urban-rural integration in China

A Study of the time-space evolution characteristics of urban-rural integration development in a mountainous area based on ESDA-GIS: The case of the Qinling-Daba Mountains in China

DOI:10.3390/su8111085 URL [本文引用: 2]

Place orientation and rural-urban interdependence

DOI:10.1093/aepp/ppr009 URL [本文引用: 1]

Urban-rural interactions in Latvian changing policy and practice context

DOI:10.1080/09654313.2013.772785 URL [本文引用: 1]

“流空间”视域下淮海经济区城乡融合发展驱动机制

Driving mechanism of urban-rural integration in Huaihai Economic Zone: Based on the space of flow

珠江三角洲城乡一体化区域差异的定量分析

A quantitative analysis of regional difference about urban-rural integration in the pearl river delta

江苏省城乡空间融合的形态演化研究

Research on spatial form evolution of urban and rural integration development in Jiangsu province

城乡统筹发展水平测度及动态研判: 以重庆市为例

Measurement and dynamic analysis of the level of urban-rural coordinated development: Taking Chongqing as an example

The spatio-temporal patterns of urban-rural development transformation in China since 1990

DOI:10.1016/j.habitatint.2015.11.011 URL [本文引用: 2]

中国城乡融合制度变迁的动力机制研究

Study on dynamic mechanism of institutional change of urban-rural integration in China

我国城乡融合发展的进程、问题与路径

The progress, problems and path of China's integrated urban-rural development

Urban-rural interaction patterns and dynamic land use: Implications for urban-rural integration in China

DOI:10.1007/s10113-012-0295-4 URL [本文引用: 1]

Route choice of rural economic development in offshore areas from the perspective of modern agriculture

DOI:10.2112/SI98-061.1 URL [本文引用: 1]

城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示

DOI:10.11821/dlyj020180880

[本文引用: 1]

随着乡村振兴战略的实施,我国已经进入城乡关系变革及乡村发展快速转型的关键时期。科学认知国内外城乡关系理论发展和演变规律对实施乡村振兴战略、缩小城乡差距、调整城乡结构和优化城乡格局具有重要意义。本文在系统梳理国外城乡关系理论及我国乡村发展与城乡关系演进的阶段性特征的基础上,从经济、社会、生态及文化的视角阐述了我国乡村发展与城乡关系研究的相关进展,并在此基础上探讨了未来重点的研究领域和方向。乡村发展思维应由生产主义导向转向后生产主义,关注乡村多元价值,深化基于乡村多功能转型理论的乡村振兴机制、区域路径与模式研究;在科技迅速发展,新事物新因素大量涌现的新时代,应关注特色小镇、田园综合体、民宿及乡村电子商务等新兴乡村转型发展形态的形成机制;同时,基于不同地域类型的乡村振兴的机制与模式研究也应得到重视,结合国际乡村地理学前沿,深入开展发达地区乡村的混杂性研究。广泛的城乡空间重构进程对乡村地区产生剧烈的影响与挑战,对于乡村振兴视角下城乡空间重构的动力机制与模式的研究仍需持续关注;根据我国的特殊国情,创新适合我国基本国情与发展实际的乡村振兴理论与实现路径,推动城乡融合发展。

Research progress of urban-rural relations and its implications for rural revitalization