JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

A theoretical construction of the generation of traditional village resource value: Based on the framework of "technology-institution-subject"

Received date: 2024-02-05

Revised date: 2024-05-21

Online published: 2024-08-16

Chinese rural society has strong vitality and development resilience, which constitutes an important source of power for the stable development of Chinese society, and is also the focus of Chinese cultural self-confidence and construction of cultural power. However, the interpretation of traditional village resource value from the traditional dual perspective of "structure-active system" can no longer meet the demand of resource production and consumption under the rapid iteration of technology, and the resource value of traditional villages should be re-recognized through a new perspective. The new perspective needs to effectively identify the dynamic impact of technology-driven actions and rules of various subjects on traditional villages, so as to construct the value generation logic in the new scenario of traditional village resources. Based on this, this paper puts forward the "technology-institution-subject" theoretical framework of traditional village resource value generation, aiming to answer the question how traditional village resources achieve new resource shaping and value innovation. Through a large number of traditional village field surveys conducted over a long period of time, this paper selects Cuandixia village, Jidi village, Xiarong village, Cangdong village, Puji village and Mingyue village as typical type cases. Through a long period of traditional village field surveys, this paper interprets the mechanism of linking and reengineering of technologies, integration and enabling of institutions, endogeneity and renewal of subjects, and the interaction, mutual construction and transformation between the three dimensions. The research finds that traditional village resources are a system based on the resource ontology (system), integrating the internal and external functions of the village, and the proposal of the theoretical framework of "technology-institution-subject" will effectively respond to the realistic contradictions and development needs of the protection and utilization of traditional village resources. In the New Era, traditional villages have a new development mission and role. When traditional villages move towards "rural revitalization", they should continue to take into account the comprehensive and systematic development perspective, make full use of the potential energy of technology to the countryside, leverage the efficiency of the new village traditional system, the new system, and the internal and external entities, and break the linear and rigid development path with the three dimensions of technology, system and subject as the driving force.

SUN Jiu-xia , ZHOU Ming , WANG Yu-ning . A theoretical construction of the generation of traditional village resource value: Based on the framework of "technology-institution-subject"[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(8) : 1924 -1939 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240811

表1 案例地概况Table 1 Introduction to the study cases |

| 村落 | 调研 过程 | 典型性 | 案例地照片 | 村 落 | 调研 过程 | 典型性 | 案例地照片 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

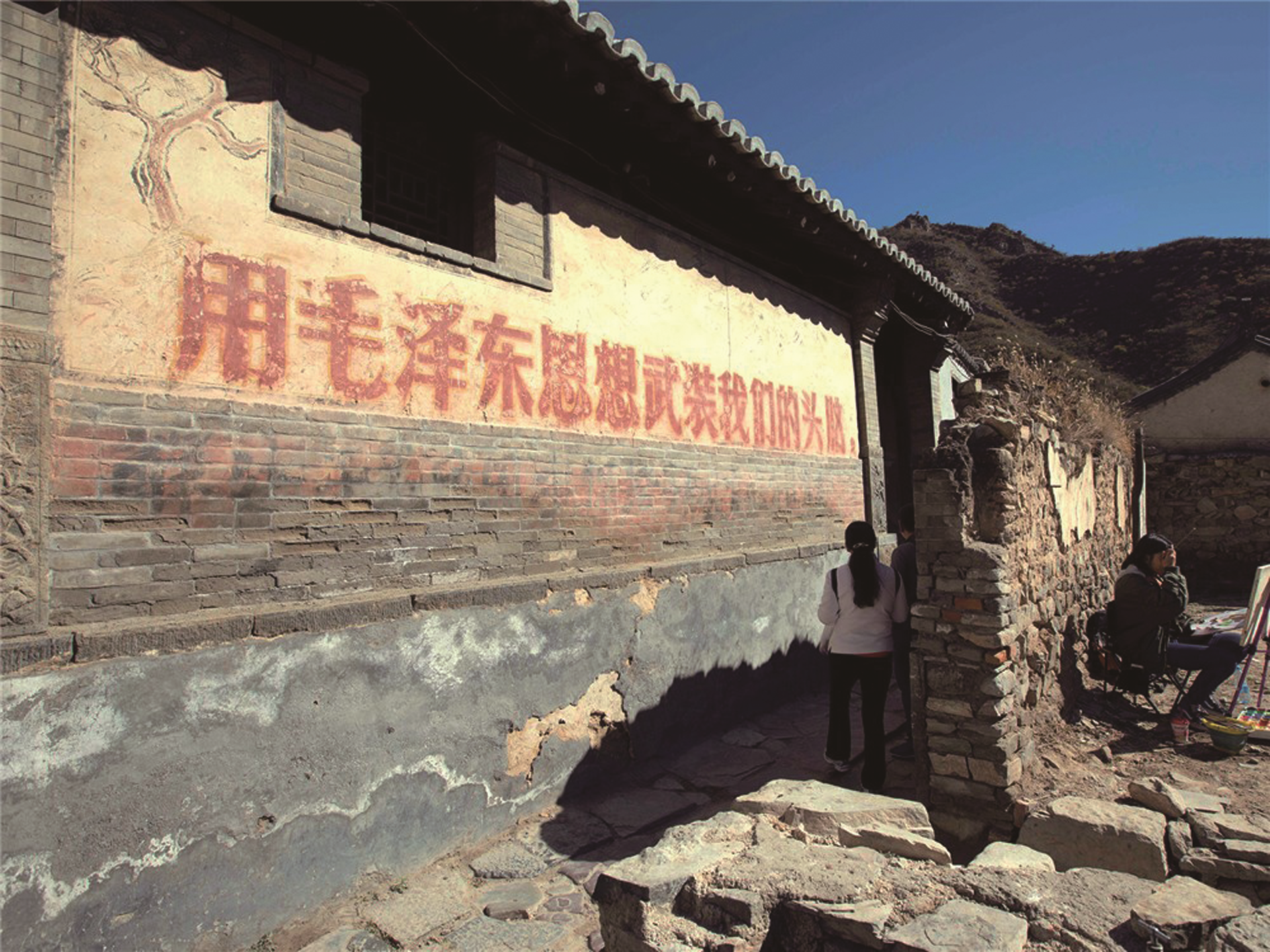

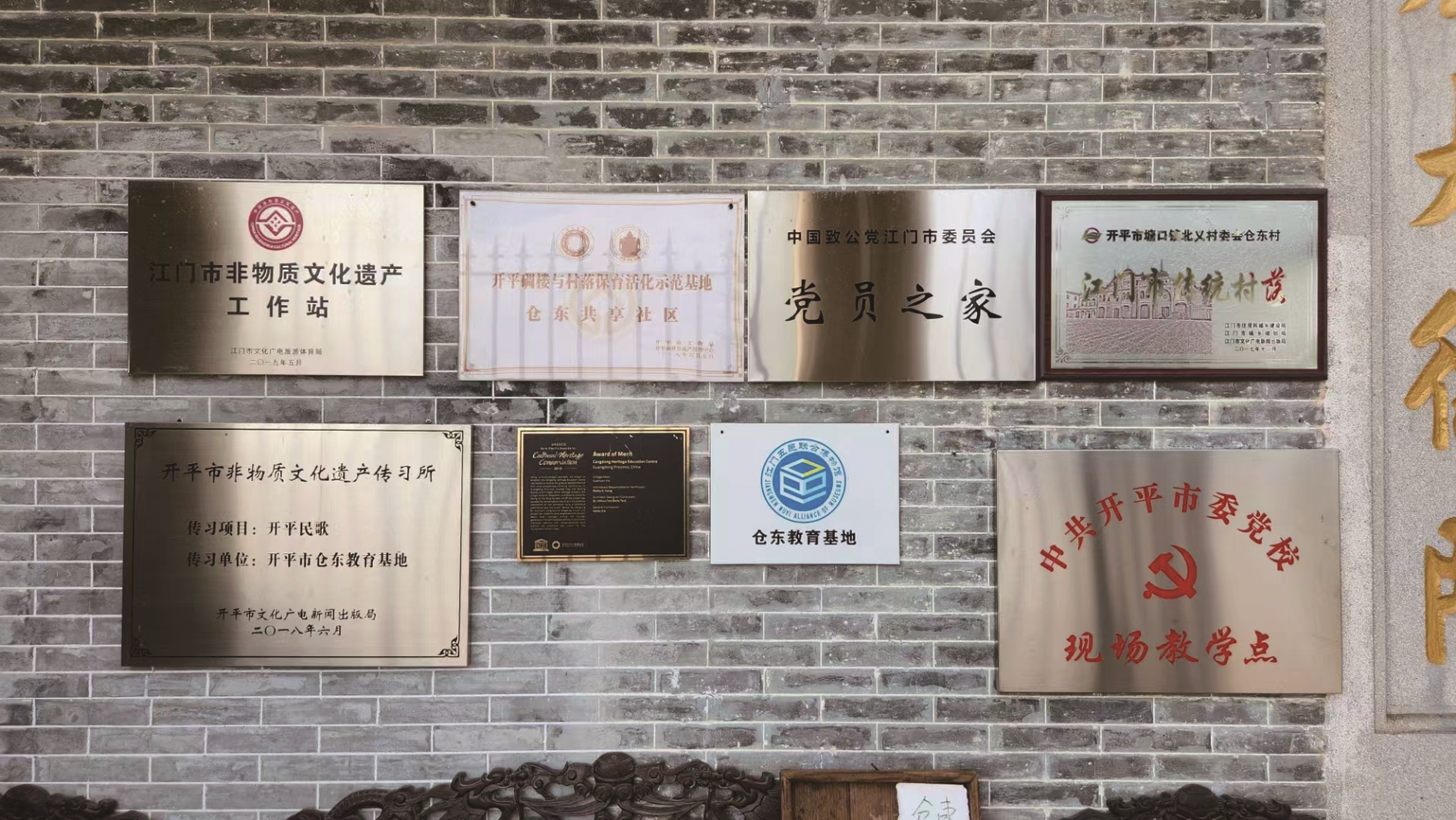

| 爨底下 | 二手 资料 | 数字技术保护传统村落的典型:应用数字化技术保护古建筑,实现对传统村落影像、地理信息数据与场景的数字化档案管理功能 |  (图片来源:中国传统 村落数字博物馆) | 仓东 | 2021.06 调研 | 制度创新基础上实现村落发展的典型:首创“产权不变、政府代管”的“托管制度”,拓殖遗产价值,实现对遗产资源的活化与管理 |  (图片来源:作者团队 自摄) |

| 吉迪 | 2023.07 调研 | 传统村落充分利用数字电商的典型:应用电商思维,实现松茸产业人均收入翻倍。采摘、收购、售卖、餐食全链条嵌入了直播场景 |  (图片来源:作者团队 自摄) | 普济 | 2023.02 调研 | 本村主体带动村落发展的典型:在90后退伍军人小组长的带领组织下,仅花一年的时间完成风貌改造,全村参与乡村振兴集体行动 |  (图片来源:作者团队 自摄) |

| 夏荣 | 2022.07调研 | 传统制度基础上实现村落发展的典型:组织、经济与文化基础孕育出吉塘德吉林卡这一自组织,以应对新的旅游就业经济 |  (图片来源:作者团队 自摄) | 明月 | 2023.02 更新 资料 | 外来主体激发村落活力的典型:截至2023年,已引入51个乡村文创旅游项目和100余名艺术家、创客 |  (图片来源:作者团队 自摄) |

| [1] |

李伯华, 尹莎, 刘沛林, 等. 湖南省传统村落空间分布特征及影响因素分析. 经济地理, 2015, 35(2): 189-194.

[

|

| [2] |

曾灿, 刘沛林, 黄柳倩. 景观多样性与异质性视角的传统村落建筑景观破碎化测度. 地理科学, 2023, 43(11): 1973-1982.

[

|

| [3] |

李伯华, 曾灿, 窦银娣, 等. 基于“三生”空间的传统村落人居环境演变及驱动机制: 以湖南江永县兰溪村为例. 地理科学进展, 2018, 37(5): 677-687.

[

|

| [4] |

李伯华, 刘沛林, 窦银娣, 等. 中国传统村落人居环境转型发展及其研究进展. 地理研究, 2017, 36(10): 1886-1900.

[

|

| [5] |

冯骥才. 传统村落的困境与出路: 兼谈传统村落是另一类文化遗产. 民间文化论坛, 2013, (1): 7-12.

[

|

| [6] |

彭伟文. 一座移民村落对传统的再生与利用: 以广州市沙坑村及其龙狮团为中心. 民俗研究, 2018, (5): 135-146, 160.

[

|

| [7] |

余压芳, 庞梦来, 张桦. 我国传统村落文化空间研究综述. 贵州民族研究, 2019, 40(12): 74-78.

[

|

| [8] |

孙九霞, 苏静. 地方文化保护与传承中精英个体的日常实践. 地理研究, 2019, 38(6): 1343-1354.

[

|

| [9] |

杨立国, 胡雅丽, 吴旭峰, 等. 传统村落文化景观基因生产的过程与机制: 以皇都村为例. 自然资源学报, 2023, 38(5): 1164-1177.

[

|

| [10] |

杨立国, 刘沛林. 传统村落文化传承度评价体系及实证研究: 以湖南省首批中国传统村落为例. 经济地理, 2017, 37(12): 203-210.

[

|

| [11] |

李伯华, 张浩, 窦银娣, 等. 景观修复与文化塑造: 传统村落的空间生产与符号构建: 以湖南省通道县皇都侗文化村为例. 地理科学进展, 2023, 42(8): 1609-1622.

[

|

| [12] |

项慧燕, 何峰, 周国华, 等. 传统村落旅游地农户可持续生计评价及实证研究: 以湖南省郴州市4个典型传统村落为例. 地理科学进展, 2023, 42(5): 884-897.

[

|

| [13] |

项飙. 临界中的思考. 文化纵横, 2021, (3): 70-79, 158.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

王思雅, 孙九霞. 乡村振兴视域下传统村落保护的国家话语与地方实践. 广西民族大学学报: 哲学社会科学版, 2021, 43(5): 124-131.

[

|

| [18] |

杨馥端, 窦银娣, 易韵, 等. 催化视角下旅游驱动型传统村落共同富裕的机制与路径研究: 以湖南省板梁村为例. 自然资源学报, 2023, 38(2): 357-374.

[

|

| [19] |

朱晓翔. 我国古村落旅游资源及其评价研究. 郑州: 河南大学, 2005.

[

|

| [20] |

席建超, 王首琨, 张瑞英. 旅游乡村聚落“生产—生活—生态”空间重构与优化: 河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证. 自然资源学报, 2016, 31(3): 425-435.

[

|

| [21] |

孙九霞. 传统村落: 理论内涵与发展路径. 旅游学刊, 2017, 32 (1): 1-3.

[

|

| [22] |

孙九霞, 张凌媛, 罗意林. 共同富裕目标下中国乡村旅游资源开发: 现状、问题与发展路径. 自然资源学报, 2023, 38(2): 318-334.

[

|

| [23] |

汪瑞霞. 传统村落的文化生态及其价值重塑: 以江南传统村落为中心. 江苏社会科学, 2019, (4): 213-223.

[

|

| [24] |

王淑佳, 孙九霞. 中国传统村落可持续发展评价体系构建与实证. 地理学报, 2021, 76(4): 921-938.

[

|

| [25] |

李连璞. 基于多维属性整合的古村落旅游发展模式研究: 以历史文化名村为例. 人文地理, 2013, 28(4): 155-160.

[

|

| [26] |

李维华, 韩红梅. 资源观的演化及全面资源论下的资源定义. 管理科学文摘, 2003, (2): 10-14.

[

|

| [27] |

周德群. 资源概念拓展和面向可持续发展的经济学. 当代经济科学, 1999, (1): 29-32.

[

|

| [28] |

芮旸, 罗飞, 王玲, 等. 面向资源转化的中国传统村落分类振兴研究: 基于“人-业-位”要素视角. 干旱区资源与环境, 2024, 38(1): 87-95.

[

|

| [29] |

卢松, 张小军, 张业臣. 徽州传统村落的时空分布及其影响因素. 地理科学, 2018, 38(10): 1690-1698.

[

|

| [30] |

康璟瑶, 章锦河, 胡欢, 等. 中国传统村落空间分布特征分析. 地理科学进展, 2016, 35(7): 839-850.

[

|

| [31] |

王建设. “技术决定论”与“社会建构论”: 从分立到耦合. 自然辩证法研究, 2007, (5): 61-64, 69.

[

|

| [32] |

周雪光, 艾云. 多重逻辑下的制度变迁: 一个分析框架. 中国社会科学, 2010, (4): 132-150, 223.

[

|

| [33] |

黄宗智. 重新思考“第三领域”: 中国古今国家与社会的二元合一. 开放时代, 2019, (3): 12-36, 5.

[

|

| [34] |

金城. 身体—主体·语言·说话主体——梅洛—庞蒂主体观转换的语言之维. 长春: 吉林大学, 2010.

[

|

| [35] |

陈兴贵, 王美. 反思与展望: 中国传统村落保护利用研究30年. 湖北民族大学学报: 哲学社会科学版, 2020, 38(2): 114-125.

[

|

| [36] |

王孟图. 从“主体性”到“主体间性”: 艺术介入乡村建设的再思考: 基于福建屏南古村落发展实践的启示. 民族艺术研究, 2019, 32(6): 145-153.

[

|

| [37] |

刘少杰, 周骥腾. 数字乡村建设中“乡村不动”问题的成因与化解. 学习与探索, 2022, (1): 35-45.

[

|

| [38] |

邱泽奇, 张樹沁, 刘世定, 等. 从数字鸿沟到红利差异: 互联网资本的视角. 中国社会科学, 2016, (10): 93- 115, 203-204.

[

|

| [39] |

马林青. 基于档案化保护的传统村落数字记忆建构: 内涵、路径与案例应用. 档案与建设, 2023, (5): 48-51.

[

|

| [40] |

邱泽奇, 黄诗曼. 熟人社会、外部市场和乡村电商创业的模仿与创新. 社会学研究, 2021, 36(4): 133-158, 228-229.

[

|

| [41] |

罗安清. 末日松茸:资本主义废墟上的生活可能. 张晓佳译. 上海: 华东师范大学出版社, 2020.

[

|

| [42] |

郭占锋, 田晨曦. 从“村落终结”到“社区再造”: 乡村空间转型的实践表达: 对陕西省袁家村的个案分析. 中国农村观察, 2023, (5): 44-65.

[

|

| [43] |

文军, 卢素文. 复合文化网络: 乡村振兴中主体的内生实践逻辑: 基于云南多民族文化集居区的经验研究. 贵州社会科学, 2023, (8): 136-144.

[

|

| [44] |

刘东峰. 艺术介入乡村振兴创新路径研究: 基于“主体间性”理论视角. 东岳论丛, 2023, 44(11): 148-156.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |