自然保护地是中国依法确定的、对珍贵的自然生态系统和自然环境实施长期保护的陆域或海域。1956年,中国始建自然保护区,以供科学研究需要;1982年,建立了风景名胜区制度并设立首批国家重点风景名胜区,可供到访者游览或进行文化、科研活动;此后,森林公园、湿地公园、地质公园等自然公园也相继建立,自然保护地进入快速发展阶段。尽管中国形成了数量众多、面积广阔、类型丰富的自然保护地,对国内环境保护和生态安全发挥了重要作用,但也长期存在空间重叠、管理基础薄弱等问题。因此,中国开始逐步探索建立以国家公园为主体的自然保护地体系,实行统一分类保护与分级管理,并于2021年10月正式设立中国第一批国家公园。与过去数量快速增长阶段不同,目前更重视保护质量和效率的提升,但长期存在的保护空缺与越位、生态保护与原住民生计的冲突、存在大量生产经营活动等遗留问题是发展过程中的重要制约因素[1],同时也导致生态保护与地区发展的矛盾突出,科学有序的系统性解决方案仍有待探索。

为响应国家战略的现实需求,自然保护地研究成为近几年学界关注的热点。如以国家公园为例,《中国园林》《风景园林》《旅游学刊》《旅游科学》等都曾有专辑讨论国家公园的建设与管理。2021年又首次发行了自然保护地领域专门的学术期刊《自然保护地》,标志着这一领域的研究将更加专业化和细分化。

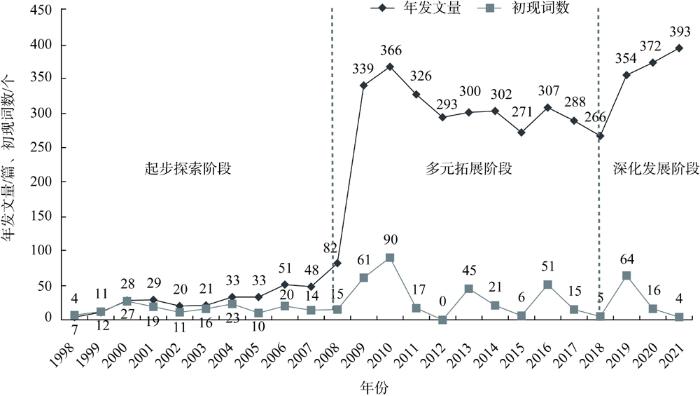

中国自然保护地的研究从20世纪80年代开始逐渐涌现,循着“自然资源调查—开发利用—体系建设—多元治理”方向不断深入并拓展,目前已积累了丰富研究成果,系统梳理既有研究有助于把握研究发展脉络和研究进程,提供深化研究的可能性。部分学者梳理了自然保护地研究成果,为了解相关研究的学术脉络提供了有益参考。然而既有研究综述尚存在以下不足:如未涵盖近两年最新研究成果,而2019年以后自然保护地研究达到新高,每年发文量达到300篇以上,2021年更是接近400篇;或仅关注某一专题,如自然保护地治理[2]、自然保护地分类[3]、自然保护地生态旅游[4]等;或以定性分析为主,较少采用知识图谱分析;对国家战略和发展需求的考量、对自然保护地前沿科学问题的深入阐述等尚显不足。

因此,本文对国内(不含中国香港、澳门、台湾地区,下同)1998—2021年的自然保护地研究进行文献计量分析,结合可视化图谱和相关文献,梳理该领域研究的阶段性特征和研究主题。最后,结合新时代战略背景和现实需求,阐述国内自然保护地研究的主要科学问题,以期为推动自然保护地研究的深化和学术创新、促进自然保护地的可持续发展提供有益借鉴。

1 数据来源与处理

为系统全面梳理中国自然保护地的研究现状,以中国知网(CNKI)数据库为数据来源,按如下标准进行检索:(1)根据自然保护地相关政策文件,确定检索主题词和题名为“自然保护地”“国家公园”“自然保护区”“自然公园”“风景名胜区”“自然遗产地”“湿地公园”“森林公园”“地质公园”“海洋公园”“草原公园”“沙漠公园”“冰川公园”“自然保护小区”“水利风景区”“草原风景区”“野生植物原生境保护区”“水产种质资源保护区”“野生动物重要栖息地”等;(2)考虑到文献权威性,选取汇集国内较高水平学术成果的中文社会科学引文索引(CSSCI)和中文科学引文数据库(CSCD)的期刊论文;(3)文献时间范围为1998—2021年(第一篇文献发表时间为1998年)。将卷首语、报道、书评等文章及与研究内容无关的文章予以剔除,共获得有效样本文献4537篇。研究采用软件CiteSpace 5.8.R1对文献进行处理分析。

2 研究现状特征分析

2.1 自然保护地研究的阶段划分

图1

图1

中国自然保护地研究发文量与阶段划分

Fig. 1

The number and stage division of research articles on protected areas in China

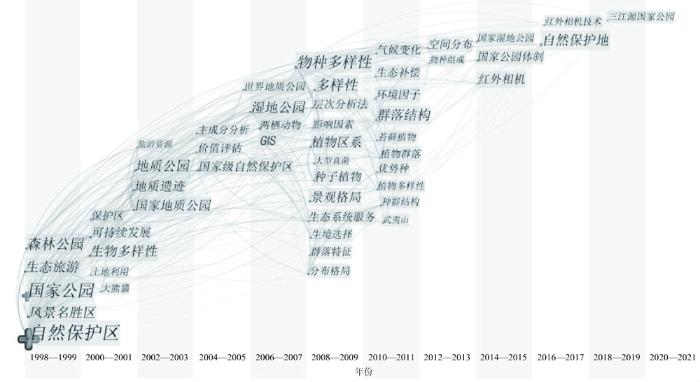

图2

图2

中国自然保护地研究关键词时区图谱

Fig. 2

Timezone map of co-occurance keywords analysis on the research of protected areas in China

(1)起步探索阶段

20世纪90年代,中国逐步重视自然保护地的建设管理,并鼓励在森林景观地发展旅游业,确定一批生态旅游示范项目,将1999年确定为生态旅游年。中国的自然保护区、森林公园、风景名胜区以及地质公园(2001年起建立)成为了生态旅游的重要场所。本阶段高频关键词主要有自然保护区、国家公园、风景名胜区、地质遗迹、生态旅游、价值评估、生物多样性、可持续发展等,研究主题集中于旅游资源价值评估、生态旅游规划与开发、生态旅游运营与管理等,生物多样性监测评估、体制建设与社区共管等问题也受到部分学者关注。本阶段游憩利用研究数量居首,以开发应用为导向,重点关注生态旅游开发的个案实证研究,理论探索略显不足。总体来说,本阶段发文量少且增长缓慢,缺乏定量研究,且以实用主义为取向,研究视角较狭窄,对生态系统服务价值的认识也略显片面。

(2)多元拓展阶段

由于即将颁布实施的《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011—2030年)将开展生物多样性调查评估作为生物多样性保护的优先领域,自2009年起生态监测相关研究激增。群落结构、景观格局、植物群落、气候变化、空间分布、红外相机等关键词频度较高,研究主题主要涉及对保护地生态系统、生态环境、物种及人类活动的监测、自然保护地的空间分布特征及其影响因素等。2013年国家提出建立国家公园体制并于2015年启动国家公园体制试点后,国家公园体制也成为高频关键词,研究主题涉及体制试点的问题与对策、社区居民感知等。此外,2009年“中国生态旅游年”及2010年“旅游、生物多样性和可持续发展高峰对话”世界旅游日主题使保护地游憩利用仍备受关注,研究内容从旅游开发拓展至游客亲环境行为、游憩的非经济价值等。自然保护地的多重功能、多元主体也为学界探索提供了丰富视角,如环境教育、社区多维度效益感知等。总体来说,本阶段发文数量较多,多学科方法的综合应用趋势明显,系统性、大尺度研究增多,并且理论与应用研究结合更加紧密,对保护地非经济价值的认识显著深化。

(3)深化发展阶段

2019年《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》出台,自然保护地建设进入全面深化改革阶段。本阶段三江源国家公园出现频次较高,研究涉及三江源国家公园体制改革、社区共建经验总结等问题。此外,保护地空间整合[5]、国家公园管理体制建设、保护地规划与国土空间规划相衔接[6]、社区的社会资本培育[7]与自我治理[8]等主题也受到关注,而游憩利用研究数量明显回落。本阶段研究的突出特征之一是服务国家战略,学界以国土空间规划、乡村振兴等国家战略为导向,推动学术创新和本土化实践;其次是理论研究深化,重视概念梳理和哲学思辨。总体来说,本阶段研究数量虽仍持续攀升,但新出现的关键词较少,研究方法和内容更为成熟,并且传播学、哲学等学科的方法也得以运用。

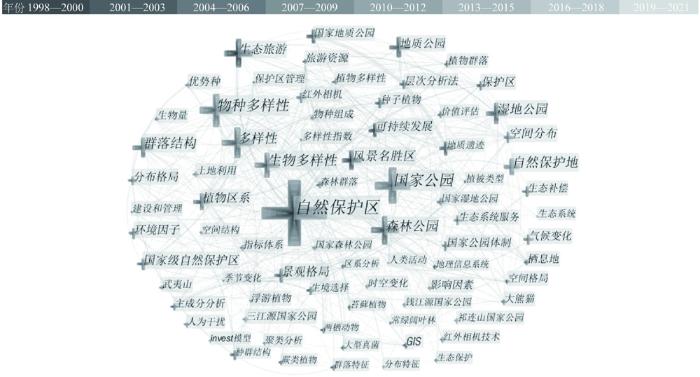

2.2 研究主题

关键词直接反映研究主题,梳理重要关键词及其关联性可以探析学科领域的主要研究主题。通过CiteSpace软件绘制关键词共现网络图谱(图3),其中节点和字号大小表示关键词出现频次高低,连线表示词汇间的共现关系,连线粗细表示联系的紧密程度。通过关键词梳理及文献阅读,可将自然保护地研究主题总结如下:

图3

图3

中国自然保护地研究关键词共现网络图谱

Fig. 3

The co-occurrence keywords of protected areas research in China

2.2.1 自然保护地的体制建设

自然保护地建设关键在体制,体制建设为各要素落实提供了总体方向和实现路径。我国自然保护地复杂多样,各主体利益诉求冲突明显,作为行政调控手段的体制在各阶段发挥着重要作用,呈现出动态变化的特征。根据文献分析,将三个阶段的体制建设特征总结为表1。

表1 体制建设的阶段特征

Table 1

| 起步探索阶段(1998—2008年) | 多元拓展阶段(2009—2018年) | 深化发展阶段(2019年至今) | |

|---|---|---|---|

| 分类标准 | 资源特点 | 功能定位、资源特点 | 生态价值、保护强度、资源特点 |

| 目标定位 | 定位模糊,单一保护目标或过度开发 | 生态保护第一,突出生态代表性、全民公益性 | 守护自然生态,提供优质生态产品,维持人与自然和谐共生并永续发展 |

| 主要功能 | 生态保护、传统生计、旅游开发 | 生态保护、生计替代(旅游、生态产业等) | 生态保护、实现多重生态产品价值(物质价值、调节服务价值、文化服务价值) |

| 管理模式 | 政府强制性管理 | 政府管控和社区共管 | 多元主体协同治理 |

| 特点 | 被动抢救保护为主、自养以补资金不足、粗放式开发与管理 | 管理有效性量化评估、顶层设计理论研究深入、多元目标功能推动合作管理 | 分级分类管理、公益性日益凸显、多元网络化治理、重视本土试点经验总结、管理决策的动态性增强 |

| 突出问题 | 权属冲突、人才缺乏、体制不顺、背离规划、政企权限不清、数量指标导向、资金缺位、保护管理与地方发展冲突、资源利用不合理 | 社区参与能力低、背离生态旅游理念、公共服务意识弱、生态补偿机制不健全、保护对象分散、政策可操作性不强、法律基础 薄弱 | 资金长效保障机制未建立、多方参与路径不明确、跨界协同治理空间边界不明确、生态保育政策执行不统一、居民生计与生态保护冲突 |

在起步探索阶段,中国已设立自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家地质公园、湿地公园等自然保护地,但研究重点在自然保护区和风景名胜区,且风景名胜区的管理研究主要是为旅游发展服务。该阶段各项政策尚不完善,管理目标单一,以自上而下的封闭式被动管理为主[9],在机构设置、人员配置、资金保障、发展规划、资源利用等方面的矛盾突出。

综上,自然保护地体制建设是动态变化的过程,沿着“粗放式管理—反应式管理—适应式管理”的方向发展,呈现出理论方法科学化和定量化、治理主体多元化、信息管理智慧化和高速化、功能综合化的趋势。学者们立足于各阶段背景提出了许多有价值的构想,但总体上主要是借鉴国际经验,侧重于概念界定、发展策略等宏观层面的研究,而针对中国自然保护地土地权属、社区生计、民族构成等突出矛盾的法律法规体系建构的系统研究尚显不足,对保护地役权、生态补偿等的研究尚不够细化。对自然保护地整合优化过程中存在的行政区划交叉、空间重叠、利益相关者权益冲突等问题,仍需要探索更加健全有效的多方共治模式。

2.2.2 自然保护地的空间分布与管控

自然保护地的空间分布与管控研究对于理顺自然保护地建设网络、整合优化保护地资源、协调人地关系具有重要作用。研究主题集中于自然保护地的空间分布、土地利用与功能区划。

土地利用研究是识别保护地的人地关系现状的重要基础。受限于遥感数据和地理信息技术,相关研究始于多元拓展阶段,侧重于探究自然、经济、社会要素对土地利用格局及其演化的作用,也关注土地利用变化对保护地景观格局、生境质量、生态风险的影响评价和预测。在深化发展阶段,相关研究呈现综合化与精细化并重的特点,通过综合运用模型、细化影响要素、修正评估指标等方式,提升研究的科学性。

表2 自然保护地功能区划研究主题演变

Table 2

| 起步探索阶段(1998—2008年) | 多元拓展阶段(2009—2018年) | 深化发展阶段(2019年至今) | |

|---|---|---|---|

| 原则 | 缓冲区与核心区生态完整、实验区与社会经济条件相适应 | 功能区生态完整、有限的人类活动参与、考虑保护区生境的动态变化 | 协调利益相关方的土地利用 方式 |

| 依据 | 保护区管理目标、保护区类型、人地关系的紧张程度 | 生态系统服务、重要物种潜在生境、生态敏感性、生态压力 | 生态本底、景观保护、人类土地利用活动 |

| 方法 | 生物种群、生态系统代表性等生态环境特征[19] | 物种分布模型、聚类分析法、最小费用距离计算法、边界线等宽法、保护对象行为分析法、不可替代性计算法 | 基于生态系统稳定性弹性机制的有机分区方法、景观阻力面分析法、基于重要生态系统保护目标权重的空间叠置法 |

| 问题 | 各功能区面积比例不合理、人类活动限制过度、功能区划分具有主观性 | 功能区边界划分不合理、相邻功能区之间不协调、国家公园与原保护区的分区原则不协调 | 部分典型区域精确度不够、功能分区缺乏统一标准 |

| 对策 | 运用遥感技术获取本底数据 | 设计合理的生境廊道、地域空间整合优化 | 运用近低空遥感技术和地面调查对依据卫星、航空遥感的分区结果进行修正 |

| 有效性评估的依据 | 无相关研究 | 保护目标是否与社会经济发展相适应、形状和大小能否真实反映物种的空间分布模式、获取数据是否满足要求、区划方法是否符合实际 | 物种适宜栖息地分布 |

综上,自然保护地空间分布与管控研究的方法日趋多元化,选取指标更具代表性和科学性,注重自然保护地内生态连通性、人类活动与景观保护的协调。但土地利用研究多着眼于具体案例地,呈现出零散化的特征,缺乏宏观视野下对全国土地利用的总结性研究。对空间分布驱动力的定量分析、模型构建[23]、不同类型自然保护地对土地利用变化的敏感性、国土空间规划背景下自然保护地空间用途分区管控等关注不足。

2.2.3 自然保护地生态环境的监测与评估

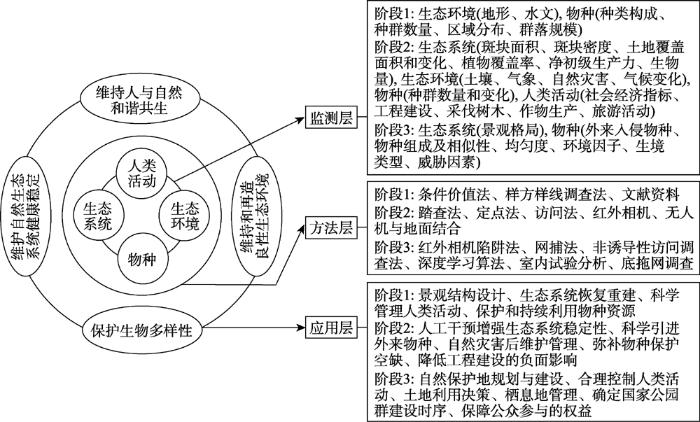

生态环境监测与评估这一主题的文章数量居首,以自然保护地的物种监测与分析为主。根据生态环境监测的内容、方法及应用,绘制图4。

图4

在起步探索阶段,生态监测主要关注地形、水文等环境指标以及物种数量、分布、规模等物种指标,以简单的数值统计和描述分析为主,缺乏科学的衡量指标;以截面研究为主,缺乏横纵向对比,实际应用较少。在多元拓展阶段,生物多样性的关注度大幅增加,物种数量构成、群落结构、分布格局、地理要素对物种的影响等研究也相应增加。由于全球气候变化和国内出现的重大自然灾害(如2008年汶川地震、2008年南方冰雪灾害),物种气候响应[24]、受灾情况[25]、人工恢复[26]等研究也得到关注。随着自然保护地经济利用程度的增加,工程建设、原材料采集、旅游等人类活动也对生态环境造成了干扰,因此相关应用型研究增加。此外,这一阶段开始出现生态监测历时研究,更关注季节和年际变化特征。在深化发展阶段,自然保护地建设迈入全面深化改革阶段,顶层设计推动了生态监测与评估的结构性变化,该阶段更重视基于管理分区、管理目标的监测指标构建与应用[27],对物种结构的影响因素进行深入分析。随着科技发展,监测方式渐趋多元,从传统的实地调查到声呐、红外相机、热成像的应用,再到与5G技术结合[28],更具科学性、高效性和完整性。

综上,生态环境监测与评估研究沿着“物质形态监测—人为干扰调控—分级分区多目标管理”方向演进,不再仅局限于自然要素的调查,也更关注人为干扰、气候变化的影响和自然保护地对人类社会的多重价值,数据来源更为多样化,评价指标转向模型化和精准化。但是,生态系统服务价值评估侧重于生态、经济价值的衡量,对社会文化价值的关注尚显不足。多数自然保护地缺乏建立前后及保护地周边的动态监测数据,影响评估准确性,且难以开展时空演变特征的分析。在自然保护地体系建设背景下,缺乏针对不同类型自然保护地的系统化评估指标体系和技术方法,时空动态分析较为不足,还应关注多方利益相关者的权衡以及生态系统完整性与原真性评估框架的构建。

2.2.4 自然保护地与社区发展

自然保护地设立的最终目标是使资源保护与利用相统一,协调人地关系。自然保护地与社区发展的研究聚焦于自然保护地的保护与开发工作和社区的相互影响关系以及协调两者发展的制度。

在起步探索阶段,保护地周边社区薪柴利用的高需求、激增的野生动物肇事行为成为社区发展与保护工作的矛盾所在。加之2004年底中国正式建立森林生态效益补偿基金,因此生态补偿的可行性及意义成为研究热点。此外,起初中国自然保护地的旅游开发呈现明显的经济导向,由此也有学者提出了旅游企业主导的社区参与模式[31]。

在多元拓展阶段,作为保护地与社区关系的重要表征,居民对保护地建设工作的感知和态度是研究重点。随着研究视角拓宽,居民感知维度由单一的经济效益感知拓展到经济、环境、文化、社会的多维度感知。社区参与的广泛实践推动社区参与制度的研究深化,更重视概念模型的提炼,以揭示其中的普遍规律。同时,运用结构方程模型等方法,从居民的人口与经济特征、参与机会等角度探究其参与态度的研究也大量涌现。新一轮退耕还林工程的启动也使居民生态补偿意愿研究成为现实需求。本阶段研究领域不断拓宽,科学性也不断提升,如识别保护地开发对社区的真实效应时,利用双重差分模型来降低时间效应的干扰[32]。

综上,学界对自然保护地与社区的关系研究历经“单一要素联系—多维度要素联系—系统双向联动”的阶段演变,并且对于生态补偿与社区参与制度建设的研究也更全面深入。但多案例或宏观层面的整体性研究仍较缺乏,也较少涉及农户的心理依赖对其生态补偿意愿的影响、生态补偿政策的评估等。此外,未来应结合实施现状与区域差异、农户个体差异制定更具适应性的生态补偿政策。在社区参与制度建设中,未来应关注社区的差异化及其参与行为影响因素,并建立普适性的社区参与评估指标体系,关注文化要素在社区参与中的作用以及自然保护地建设对社区产业结构、人际关系、精神文化、社会发展等方面的影响。

2.2.5 自然保护地的游憩利用

游憩利用是自然保护地实现保护和利用双重目标的重要手段[37],相关研究主题主要集中于理论探索、游憩条件评价、游憩开发与管理、游憩利用的影响和游憩主体。

在多元拓展阶段,研究对象以自然保护区、森林公园和风景名胜区为主。早期旅游快速开发导致的问题凸显,问题剖析及科学规划开发研究更具现实意义。游憩开发不再仅关注资源特征,环境承载力[40]和风险评估[41]、对环境和社区的影响成为可持续发展的重要考量因素[42]。过去粗放式的开发管理方式也逐渐转向科学化、精细化,除直接经济价值外的康养价值、教育价值也成为游憩利用的关注点,同时景区建设也更关注信息化建设[43]、解说系统[44]等配套设施的优化。自然保护地空间广阔、环境复杂,环境心理学、景观生态学、地理学等学科理论为游客环境感知和旅游体验的深入研究提供了新视角,研究方法不再局限于较为单一的定性描述及简单统计分析,结构方程模型、层次分析法等定量方法使用较多。

综上,游憩利用研究的方法日渐多元化、科学化,更注重多维指标的综合评估、生态体验型产品的开发设计以及自然保护地多重功能的实现。但在研究内容上,游憩条件评价与开发多是从生态环境客体出发,缺乏对社会文化价值和大众精神文化需求的主体考量以及动态评估。在游憩开发与管理方面,尚未形成针对不同类型自然保护地的游憩产品体系,由于环境限制,与旅游新业态相结合的实现路径研究也显不足。既往研究尚未关注到自然保护地情境下游客的感知和行为是否具有特殊性以及不同类型自然保护地游客体验的差异。在东西方不同的生态旅游发展模式下,也缺乏对中国情境下生态旅游者感知体验的特殊性研究。自然保护地强调全民共享,游憩主体包括游客和当日游访客,现有研究对当日游访客的关注度不足。此外,多数研究方法单一,难以深入探究游客行为背后复杂的规律和心理动因。

3 结论与展望

3.1 结论

自1998—2021年,国内学者对自然保护地进行了广泛的研究,涉及多个学科领域,相关文献数量呈现快速上升趋势。对国内自然保护地研究进行梳理,得到以下结论:

(1)国内自然保护地研究总体循着“自然资源调查—开发利用—体系建设—多元治理”方向不断深入并拓展,研究进程分为三个阶段:起步探索阶段(1998—2008年)、多元拓展阶段(2009—2018年)、深化发展阶段(2019年至今)。

(2)国内自然保护地研究集中于五个研究主题:体制建设、空间分布与管控、生态环境监测与评估、自然保护地与社区发展、游憩利用。

(3)各研究主题呈现出不同的阶段性特征和演进趋势。自然保护地体制建设是动态变化的过程,沿着“粗放式管理—反应式管理—适应式管理”的方向发展,呈现出理论方法科学化和定量化、治理主体多元化、信息管理智慧化和高速化、功能综合化的趋势。空间分布与管控研究的方法日趋多元化,选取指标更具代表性和科学性,注重自然保护地内生态连通性、人类活动与景观保护的协调。生态环境监测与评估研究沿着“物质形态监测—人为干扰调控—分级分区多目标管理”方向演进,不再仅局限于自然要素的调查,也更关注人为干扰、气候变化的影响和自然保护地对人类社会的多重价值,数据来源更为多样化,评价指标转向模型化和精准化。自然保护地与社区发展研究历经“单一要素联系—多维度要素联系—系统双向联动”的阶段演变,更注重保护地对社区的复合型影响以及社区的内生性发展。自然保护地游憩利用研究的方法日渐多元化、科学化,游憩利用更注重多维指标的综合评估、生态体验型产品的开发设计以及自然保护地多重功能的实现。

3.2 展望

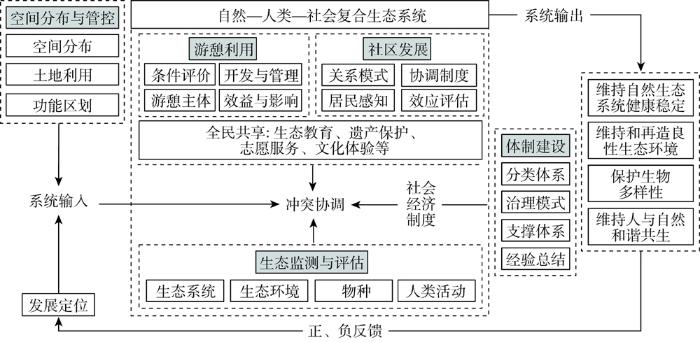

在新时代背景下,中国正在统筹推进山水林田湖草沙系统治理,自然保护地体系建设面临着新的机遇和挑战。自然保护地研究应立足于中国本土实践,结合多学科理论和方法,推动学术创新。根据文献梳理情况,结合新时代背景下的关键问题,提出自然保护地研究框架(图5)及以下科学问题:

图5

(1)自然保护地体系建设背景下的体制建设深化研究

中国正逐步推进自然保护地的整合、归并、优化工作,在此背景下,未来应结合中国行政体制和自然保护地资源特征,梳理各类自然保护地的定位、生态价值和利用程度,完善自然保护地整合归并标准和建设目标,建立既符合国际规范又符合中国国情的国家公园体制与自然保护地治理体系。其中,如何厘清“权”“钱”“责”的关系,如何将所有权、保护权、使用权和管理权分离,如何搭建层级分明、职责明确、上下联动、多方参与的治理模式,纾解行政区划交叉、空间重叠、条块割裂、资金保障、利益相关者权益冲突等实际问题应成为关注重点。为保证管理的有效性,还应健全考核监督评价指标体系,引入第三方评估机制,探索提升管理水平和管理团队专业性的有效途径。未来还应关注中国国家公园体制建设的经验总结,借鉴自然资源资产产权、保护管理基础、全民共享潜力等方面的管理经验。在立法方面,整合现阶段自然保护地的政策、规章,注重与其他现有法规协调,建立国家层面的自然保护地法律体系,并细化保护地役权、生态补偿等法规内容,为自然保护地土地权属、社区生计、民族构成等突出问题纾解提供可操作的指导。

(2)国土空间规划背景下的自然保护地空间布局研究

国土空间规划是统筹国土开发和生态保护的制度安排,自然保护地也是国土生态保护中重要的功能区。当下全国陆续出台各级国土空间规划规范,自然保护地规划作为其中的专题规划,应如何规划安排,自然保护地规划体系如何与其他规划衔接,如何优化新增自然保护地空间布局,如何形成全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系是未来应关注的主题。此外,还应进行宏观视野下的全国土地利用总结性研究,构建不同类型自然保护地分类保护、分级管理、分区管控的模式,关注不同类型自然保护地对土地利用变化的敏感度研究和自然保护地空间分布驱动力定量研究。根据自然保护地的自然属性和功能定位,确定合理的分区办法和差别化管控制度,探索原住民搬迁、建设项目退出、退耕还林还草的有序方式。

(3)自然保护地“自然—人类—社会”复合生态系统构建研究

人与自然是生命共同体,应将人类活动看作生态系统的构成部分,以系统全局思维构建“自然—人类—社会”复合生态系统[48]。在生态系统服务价值评估中,应考虑“自然”“人类”和“社会”要素,综合评估生态系统的生态、经济、社会、文化价值,不仅关注生态系统原真性和完整性评估框架构建,也应探究科学合理的生态产品价值评估方法和多方价值实现路径。在技术层面,应充分利用现代信息技术,形成多层次、多维度的生态网络感知系统和天空地一体化监测感知体系[49],统一监测调查数据和标准体系,逐步构建数据共享平台,形成多类自然保护地的评估指标体系和方法。同时,对保护地内的资源开发、设施建设等人类活动进行全面监控。运用多时段数据及周边动态数据评估生态保护管理成效,运用情景模拟、数学预测模型对灾害风险、生态退化等问题予以防治,提升监测评估方法的科学性[48]。

(4)自然保护地与社区良性互动发展研究

形成良好的自然保护地—社区协同发展模式是自然保护地建设的重要目标。针对社区参与建设开发,应总结传统的环境友好型生态产业模式,探索生态保护和资源利用的新模式;合理建立自然资源确权制度、自然资源利用准入制度、特许经营制度、有偿使用制度和损害赔偿制度;探究通过农林业、旅游业的结合实现共同富裕的路径,探索自然保护地在有效保障居民福祉和社区生计转型方面的有效方式。生态补偿研究应关注到政策实施现状、区域差异和个体差异,探究农户心理依赖对其生态补偿意愿的作用,制定适应性政策举措。为评估社区参与效应,可建立涵盖经济发展、文化建设和生态治理在内的社区可持续发展评价体系,评估不同共管模式的影响效应。此外,社区文化、居民价值观念在社区参与中的作用以及自然保护地建设是否会对社区产业结构、人际关系、社会文化产生影响,居民生计转型及其与生态环境的适配关系等也有待深入研究。

(5)自然保护地游憩开发与管理研究

自然保护地游憩利用是实践先于理论,游憩理论多借鉴国外,未来应加强本土化理论研究,推动学界及公众形成对生态旅游本质的科学认知。在游憩条件评价方面,应加强新技术的应用,分析游憩价值的时空与边际变化,结合3S技术对游憩适宜性进行空间分析和可视化呈现[50],还应将社会文化价值纳入评估范围。在游憩开发方面,应加强经营活动管理、志愿服务管理、游客行为管理、生态资源管理研究[51],关注自然保护地在休闲游憩、环境教育、遗产保护、文化体验等方面的功能,深入分析研学旅行、康养休闲等新业态的管理运营模式、特许经营体制、客源市场特征、产业政策等。在生态环境脆弱强度不同、类型不同的自然保护地应采用何种开发模式、形成何种产品体系也有待研究[52]。针对游憩主体,未来应关注到自然保护地情境下及中外不同生态旅游模式下游客的感知和行为是否具有特殊性、不同类型的自然保护地游客的感知和行为是否存在差异。同时,应从主客共享视角出发,关注游客与当日游访客、居民的游憩需求与行为互动关系。运用时空分析、大数据、心理、生理实验仪器等方法,深入探究游客在自然情境中的时空行为、决策行为及感知体验规律。

综上,本文通过系统回顾自然保护地研究的相关文献,揭示中国自然保护地研究的现状和问题,凝练和提出新时代背景下自然保护地研究的主要科学问题。在高质量、双循环的时代背景下,贯彻落实生态文明理念,构建自然保护地的新发展格局,推动自然保护地更加高效、绿色、生态、公平、创新、持续的发展,对于促进人与自然和谐相处,实现山水田林湖草沙的生命共同体的目标,向世界展示一个天蓝、地绿、水清、和谐的美丽中国具有重要的理论和实践意义。

参考文献

我国自然保护地历史遗留问题的系统解决方案

DOI:10.17520/biods.2020318

[本文引用: 1]

近年来, 我国自然保护地内存在的大量的人口密集区域、民生设施、矿业活动、开发建设项目、农牧业生产活动等历史遗留问题在中央环保督察中集中暴露出来。为采取针对性政策措施解决这些遗留问题, 本研究将其分为三大类: (1)保护越位与保护空缺并存; (2)保护地内及周边居住大量原住民, 其生计改善间和保护地生态保护的矛盾突出; (3)保护地内存在大量的生产经营性活动。在此基础上, 深入剖析了各类遗留问题产生的体制机制原因。为合理化解历史遗留问题导致的一系列矛盾, 提高保护地建设和管理质量, 文章针对造成遗留问题的体制机制原因, 从加强保护地体系的顶层设计、推动相关法律法规的制修订、采取多元化手段解决保护地内土地权属和矿业权问题、建立健全平衡保护与发展关系的体制机制等四个方面提出了历史遗留问题的系统性解决方案。

The systemic solution to historical problems in China's natural protected areas

DOI:10.17520/biods.2020318 URL [本文引用: 1]

基于社会网络分析的全球自然保护地治理模式研究

Social network analysis of governance types of global protected areas

我国自然保护地分类研究综述与思考

Literature review and inspiration of the classification of Chinese natural reserves

基于文献计量分析的中国自然保护地生态旅游研究

Bibliometric analysis of ecotourism in China's protected areas

基于成本效益评估的县域自然保护地优化整合方案比较研究: 以福建省泰宁县为例

DOI:10.31497/zrzyxb.20210809

[本文引用: 2]

在国家公园体制改革背景下,“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”对我国自然保护地优化整合提出了系列要求。福建省正在进行自然保护地优化整合,泰宁县是全省自然保护地交叉重叠最复杂的区域之一。以泰宁县为例,基于实地调研和专家意见,构建了三个优化整合的情景规划方案:(1)维持现状,不整合;(2)以泰宁国家地质公园为主体的整合;(3)以泰宁国家公园为主体的整合。基于对方案的成本效益比较,结果显示:方案3的存在和使用价值最高,成本持中;方案1的价值保护持中,成本最低;方案2价值最低,成本最高。研究为福建省县市尺度开展自然保护地优化整合提供思路和技术支持,亦为国内外自然保护地的边界优化提供参考。

Comparative study on optimal integration schemes of protected areas at county level based on cost-benefit assessment: A case study of Taining county, Fujian province

DOI:10.31497/zrzyxb.20210809 URL [本文引用: 2]

国土空间规划背景下自然保护地乡村社区规划问题探讨

Discussion on rural community planning of protected area under the background of territorial spacial plan

中国国家公园的社区共管模式特征及管理分类: 基于社会资本理论

Characteristics and management classification of community co-management mode in China's national parks: Based on social capital theory

国家公园藏族社区自我治理的多维影响因子研究: 基于普达措国家公园的调查

A multidimensional influencing factor study on self-governance of Tibetan communities in national parks: A survey based on Pudacuo National Park

改善中国自然保护区管理的对策

Countermeasures for improving management of natural reserves in China

基于产权理论的国家公园治理体系研究

National park governance system based on property right theory

基于复杂系统理论的我国国家公园管理机制初步研究

A preliminary study on the management mechanism of national parks: Based on the complex system theory

基于管理目标的自然保护区分类方法研究

Classification method of nature reserve based on management objectives

法国大区公园经验对钱江源国家公园体制试点区跨界治理体系构建的启示

DOI:10.17520/biods.2018252

[本文引用: 1]

建立国家公园的目的之一是保护生态系统的原真性和完整性。然而, 生态系统完整性和原真性保护不仅面对交叉重叠、多头管理导致碎片化管理问题, 还要面对行政区划进一步造成的碎片化和管理分割的现实。钱江源国家公园体制试点区地跨浙江、安徽和江西三省, 存在国家公园跨界治理过程中的三大普遍问题: 跨界协同治理空间边界划定、生态保育政策及执行不统一、毗邻社区居民生计对自然资源依赖与生态保护目标的矛盾。文章借鉴法国大区公园治理经验, 依据《建立国家公园体制总体方案》精神, 提出钱江源国家公园跨界治理中必须形成一个政府主导(公园管理机构为代表), 企业、社区居民和第三方组织共同参与的多元主体协同治理组织框架, 并针对上述三个问题, 提出通过第三方组织参与方式实现跨越行政壁垒的统一保护、通过社区协议保护方式实现保护标准的统一、通过国家公园产品品牌增值体系实现保护与发展的可持续性。

Cross-border governance system construction of Qianjiangyuan National Park pilot by referring to the experience of French regional parks

DOI:10.17520/biods.2018252

[本文引用: 1]

The function of establishing national parks is to protect the authenticity and integrity of the ecosystem. However, ecosystem integrity and the authenticity face not only overlapping protection, but also the management division and fragmentation problems due to administrative division. Qianjiangyuan National Park pilot is a region spanning Zhejiang, Anhui, and Jiangxi provinces. There are three common problems in the process of cross-border management of Qianjiangyuan National Park: delineation of the collaborative governance spatial boundary, discrepancy of the policy of ecological conservation and its implementation, and contradiction between the living reliance on natural resources and the goal of ecological protection. Learning from the experience of French regional parks governance, this paper puts forward that the Qianjiangyuan National Park must form a government-led (represented by the park management agency), a multi-subject cooperative governance framework involving enterprises, community residents and non-governmental organizations. At last, in view of the above three problems, it is proposed to realize the unified protection across administrative barriers through the third-party participation, the unification of protection standards through the community agreement protection, and the sustainability of protection and development through the national park product brand value-added system.

国家公园体制建设中环境私人治理机制的构建

Building environmental private governance mechanism in the construction of national park system

北京市自然保护地空间分布格局与交叉重叠特征

Spatial distribution and the overlapping feature of Beijing protected areas

中国国家湿地公园空间分布特征与可接近性

Spatial distribution characteristics and accessibility of national wetland parks in China

基于国家级保护地空间分布特征的国家公园选址研究: 以福建省为例

National park location in Fujian based on spatial distribution characteristics of national protected areas

长江源自然保护区生态环境状况及功能区划分

Ecological environment in the nature perserve of Changjiang River with the delineation of its ecological function zones

国外自然保护地分区模式比较及启示

Comparison of zoning models in protected natural areas overseas and its enlightenment

自然保护区功能区划的指导思想和基本原则

Guiding ideology and principles of nature reserve management zoning

我国自然保护区分级分区管理制度的优化

Optimization of the hierarchical zoning management system of nature reserves in China

双台河口自然保护区30 a间土地利用/覆被变化及其驱动力分析

DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.01.008

[本文引用: 1]

双台河口国家级自然保护区位于辽河下游入海口,该地区湿地发育,区域内土地利用/覆被类型多样。本文基于5个不同时相的Landsat卫星系列TM、ETM和OLI-TIRS遥感影像,采用监督分类法对影像进行分类处理,然后结合GIS空间分析与数理统计方法,分析了1984—2013年期间双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被变化情况。结果表明:1984—1992年期间芦苇沼泽和养殖水域大面积增加,天然水域和滩地大面积减少,养殖水域的单一土地利用动态度最大;1992—2000年期间耕地和滩地面积快速增长,天然水域和芦苇沼泽面积快速减少,研究区综合土地利用动态度最大;2000—2007年期间,养殖水域大面积增加;2007—2013年期间,城建用地大面积增加。双台河口自然保护区LUCC受多种因素影响,人口、经济和政策等是主要的社会经济因素,不同时期各社会经济因素对LUCC的推动作用有所差异。

Land use and land cover change and their driving forces in the nature reserve of Shuangtai River Estuary in the past 30 years

我国自然保护区应对气候变化风险现状、问题与对策

State, problems and countermeasures of climate change risk management at Nature Reserve in China

浙江九龙山自然保护区黄山松种群冰雪灾害干扰及其受灾影响因子分析

Factors influencing ice and snow damage to Pinus taiwanensis in Jiulongshan Nature Reserve, China

安徽省级自然保护区沱湖湿地的群落生态学研究及其恢复重建策略

A study on community ecology and the restoration and reconstruction strategy of Tuohu Wetland in the Anhui provincial nature reserve

基于管理分区的神农架国家公园生态监测指标体系构建

Building on of ecological monitoring indicator system for the Shennongjia National Park based on different management districts

近十年自然保护地国内外研究进展与热点: 基于Citespace和VOSviewer分析

Research progress and hot issues of nature reserves at home and abroad in the last decade: Based on the analysis of Citespace and VOSviewer

福建泉州湾自然保护区生态系统服务价值评估

Values of ecosystem services at Quanzhou bay nature reserve of Fujian province

生态系统服务研究进展与展望

Research progress and prospect of ecosystem services

南岭国家森林公园旅游企业主导的社区参与模式研究

A case study on the model of "tourist enterprise-dominant community participation" in Nanling National Forest Park

生态旅游发展如何影响农户收入: 云南省国家公园的实证分析

How ecotourism development affects farm household income: An empirical analysis of national parks in Yunnan province

国家公园游憩利用与社区协调的空间重构机理与联动逻辑

DOI:10.13284/j.cnki.rddl.003397

[本文引用: 1]

游憩活动带来的“人”与“地”的互动使国家公园原本的人地关系有了更复杂的内涵。国家公园的社区协调与游憩利用需要联动发展,其机理是当代社会由流空间与地方场所形成的空间重构。以流空间理论为基础,解析国家公园空间重构机理,构建游憩利用与社区协调的空间联动逻辑模型,结果发现:1)国家公园生态空间所具有的独特资源禀赋是生活空间、生产空间、游憩空间运行发展的基础,生活、生产、游憩空间三者都影响生态空间的生态承载力。2)生活空间中原住民的地方依恋和文化认同都起源于生态空间,为游憩空间提供人文资源,通过宜居程度和生活保障的提升来促进生产空间的优化。3)生产空间也为游憩空间提供具有原真性的文化资源,通过生产方式的转变和就业渠道的增加提高原住民的收入水平,带动生活空间的改善。4)游憩空间所产生的经济资本和文化资本能够助力于生态空间的维护、助力于生活空间的改善和生产空间的优化。因此在未来的国家公园建设与发展中,一是需要根据流空间结构,推进游憩利用与社区协调的科学管理;二是基于空间重构机理,促进游憩利用与社区协调的要素流动;三是需要利用空间联动逻辑,完善游憩利用与社区协调的多元发展模式。

Joint development of national park community coordination and recreation utilization in spatial restructuring

DOI:10.13284/j.cnki.rddl.003397

[本文引用: 1]

The interaction between "people" and "land" brought about by recreational activities complicates the original human-land relationship of national parks. As such, the community coordination of national parks has become a significant problem, and the practice of recreational function should be improved. Therefore, it is necessary to consider the linkage development of national park community coordination and recreation utilization in combination with problems of "place" and "space" in human geography and the development trend of the current information age. This study analyzes the spatial reconstruction mechanism of the national park based on the space of flow theory, constructing a spatial linkage logic model for the coordination between recreation utilization and community to supplement new ideas for the development and management of national parks. The results show that: (1) the unique resource endowment of the national park ecological space is the basis for the operation and development of living, production, and recreational spaces. These spaces affect the ecological carrying capacity of the ecological space. (2) The place attachment and cultural identity of local residents in the living space originate from the ecological space, provide cultural resources for the recreational space, and promote the optimization of the production space by improving livability and life security. (3) Production spaces also provide authentic cultural resources for recreational spaces. Through production mode transformation and the increase of employment channels, the income level of aborigines can be improved to drive living space improvement. (4) The economic and cultural capital generated by recreational spaces can contribute to the maintenance of ecological spaces, improvement of living spaces, and optimization of production spaces. Therefore, this study summarizes three aspects: (1) in the future development and management of national parks, it is necessary to promote the scientific management of recreation utilization and community coordination according to the space of flow structure. Relevant national management departments and local governments should be used as the flow control system to improve the talent allocation and fund-raising of national park recreation development and community coordination in order to shape a scientific and intelligent national park co-management and co-construction system by relying on information flow, talent flow, knowledge flow, technology flow, and other elements. Thus, the macro coordination of flow dominance on the nodes involved in community issues and recreational development is strengthened, highlighting the public welfare, scientific, and national leadership of the national park. (2) Based on the spatial reconstruction mechanism, it is necessary to promote the coordinated flow of elements between recreation utilization and the community. First, in combination with the new infrastructure, it is necessary to strengthen the construction of information and transportation networks around the national park and promote the flow of various elements involved in the coordination of recreation utilization and community and the linkage development of the these. Second, with the support of information flow, traffic flow, material flow, and energy flow, we can improve the production and life development of national park communities with limited geographical conditions. (3) Spatial linkage logic needs to be used to improve the diversified development model of recreation utilization and community coordination. To ensure that the ecological space is not destroyed, more attention should be paid to the "recreational landscape" significance of aboriginal living and production space, causing the living space and production space to indirectly contribute to the expansion of recreational space and providing sufficient standardized direction to the industrial linkage of recreational activities of community aborigines.

构建促进保护地社区资源使用与保护目标协调的社会情境分析工具: 武夷山国家公园试点区实践

Developing a social context analysis tool to facilitate communities' conservation behavior in protected areas: An experiment in the Wuyishan National Park Pilot

自然保护区退牧还草生态补偿标准: 以向海国家级自然保护区为例

Ecological compensation standards for returning grazing land to grassland in nature reserves: A case study of Xianghai National Nature Reserve in Jilin

中国国家公园社区共管机制构建框架研究

Research on the framework of mechanism building of community-based co-management in China's national park system

中国自然保护地旅游产品类型及其特征

Types, typology and features of China's protected area tourism products

乌苏里江国家森林公园生态旅游适宜度评价

Ecotourism suitability evaluation: The case of Wusuli River National Forest Park

自然保护区生态旅游影响评价: 进展与启示

The impact assessment of ecotourism in nature reserves: Progress and implications

DOI:10.11849/zrzyxb.2005.05.017

[本文引用: 1]

The effective management of nature reserves has increasingly become the focus of atten-tion among researchers and governmental and nongovernmental organizations.The development and management of ecotourism thus also become a crucial issue in the management process of nature reserves and need to be treated seriously.Therefore,it is of great significance to the study of the impacts of ecotourism in nature reserves,and based upon which,to the establishment of criteria or an assessment index system for ecotourism in nature reserves for the theoretic advancement and scientification of practice of nature reserve management.This paper reviewed the methods and main progress of environmental and socioeconomic impact assessment researches on ecotourism in nature reserves,and noted that there was a considerable gap between actual effects and theoretical expectations of ecotourism,hence resulting in many practical problems.These can be treated as good warning signs for the management of nature reserves in China.Under the situation of the rapid increase in the number of nature reserves and great passion of ecotourism development in China,three tasks should be emphasized:1)to enhance the research on ecotourism in nature reserves;2)to strengthen planning,management and monitoring of ecotourism in nature reserves;and 3)to enlarge the economic contributions of ecotourism development in nature reserves.

森林公园旅游环境承载力评估: 以重庆黄水国家森林公园为例

Assessment of the forest park's tourism environmental carrying capacity: A case study of Chongqing Huangshui National Forest Park

基于生态风险评估的旅游目的地开发研究: 以吉林省大布苏国家级自然保护区为例

Development of tourist destinations based on ecological risk assessment: Taking Jilin Dabusu National Nature Reserve for example

我国保护地生态旅游发展现状调查分析

Investigation and analysis on situation of ecotourism development in protected areas of China

狼牙山森林公园旅游资源数据编码及数据库建立研究

Data coding and database building of tourism resources in Langya Mountain Forest Park

户外参与式旅游解说媒体效果评估研究: 以广西姑婆山国家森林公园酒桶解说小品为例

Evaluation of effectiveness of outdoor interactive interpretive media: A case study of barrel media in Gupo Mountain

普达措国家公园社区生态旅游脱贫致富成效研究

Research on the effectiveness of community ecotourism in Pudacuo National Park

国家公园游憩功能的实现: 武夷山国家公园试点区游客生态系统服务需求和支付意愿

DOI:10.31497/zrzyxb.20190104

[本文引用: 1]

引入生态系统服务概念,考察游客作为生态系统服务关键受益人对武夷山国家公园试点区可以提供的生态系统服务作何选择,并对其投资自然资本保障生态系统服务的支付意愿进行初步分析,探讨国家公园试点建设中如何优化旅游,促进保护和公益性功能实现。研究结果显示:(1)游客以文化服务为首选,主要体现在实践性强的生态旅游、较为抽象的文化体验以及较为单纯的美景欣赏三方面,在生态旅游具体需求上会出现选择间的相互竞争;(2)除了净化空气,对供给服务和其他调节服务则需求不大;(3)在免门票假设下,具有支付意愿的游客达到90%以上,然而平均支付意愿没有达到现有门票价格;(4)教育水平和职业对支付意愿的影响最为显著,并与年龄和收入等因子一起形成具有不同支付意愿上的特征人群。因此,武夷山国家公园体制试点建设中,需要积极探索协同多种文化服务供给,大力推动社会参与理念,从根本上提高受益者对生态系统的认知,从受益者需求入手推进国家公园公益性功能的实现。

Realisation of recreation in national parks: A perspective of ecosystem services demand and willingness to pay of tourists in Wuyishan Pilot

DOI:10.31497/zrzyxb.20190104 URL [本文引用: 1]

游客涉入、地方依恋与旅游生态补偿支付意愿: 以武夷山国家公园为例

Relationship between tourists' involvement, place attachment and willingness to pay of tourism eco-compensation: A case study of Wuyishan National Park

基于文献计量方法分析保护地生态系统管理研究进展

Research progress on ecosystem management of protected areas based on bibliometrics analysis

高质量建设国家公园的实现路径

Realization path of high-quality development of national parks

近20年国内外国家公园游憩研究综述

DOI:10.18402/resci.2020.11.13

[本文引用: 1]

国家公园游憩研究对保护国家公园生态系统和满足国民游憩需求具有重要意义,是近20年来资源经济学和游憩生态学的研究热点。对2000—2019年间国内外国家公园游憩研究现状及成果进行了系统性总结和梳理,研究发现:①国内外国家公园游憩研究受到广泛关注,相关研究成果主要集中在国家公园游憩的功能分区、业态发展、设施建设、评价、主体、环境影响及管理等7个方面,形成了“一个基础、四大主题、两种手段”的研究内容框架。②国家公园游憩研究方法以定量研究为主、定性研究为辅,基于国家公园大数据和GIS空间分析技术的定性与定量相结合研究需今后重点关注。③欧美学者研究起步早,构建了较为完善的国家公园游憩理论体系与管理框架;比较而言,国内研究仍处于探索阶段,中国学者在国家公园游憩领域进行了较多的本土化尝试,为国际上相关研究提供了中国案例,但理论建构研究相对不足。基于文献梳理与评述,提出未来中国国家公园游憩研究需进一步深入的方向:加强基础理论研究、完善游憩评价技术方法、开展多学科视角的游憩主体研究、深化游憩管理研究,希冀对中国国家公园相关研究及体制试点建设有所启示。

A review of research on national park recreation in the past 20 years

DOI:10.18402/resci.2020.11.13

[本文引用: 1]

The research on national park recreation is of great significance for protecting the national park ecosystem and meeting public recreation needs, and has recently become a hotspot in resource economics and recreation ecology. This article summarized and reviewed the status and achievements of national park recreation research between 2000 and 2019. The results show that: (1) Research on national park recreation in China and internationally has received extensive attention and the number of publications has shown a rapid growth. The existing research mainly focuses on the following seven aspects: national park recreation functional zoning, recreation industry, construction of recreation facilities, recreationist, recreation evaluation, environmental impact, and management. A research framework of “one foundation, four major themes, and two tools” was formed. (2) National park recreation research is mainly based on quantitative methods, supplemented by qualitative research. Research using a combination of qualitative and quantitative methods based on national park big data and GIS spatial analysis technology needs to be focused on in the future. (3) Research on national park recreation in Europe and the United States developed earlier than in China, and a relatively complete set of national park recreation theories and management frameworks has been established. In contrast, research in China is still in the exploratory phase. More localized explorations have been carried out in the field of national parks recreation, providing Chinese cases for international research, but theoretical development is relatively insufficient. Based on these findings, the article proposed the following research focus on national park recreation in China in the future: strengthening basic theoretical research, improving evaluation methods, conducting multidisciplinary research on visitors, and improving research on recreation management. It is hoped that this study will contribute to enriching the research on China’s national parks and providing some guidance for Chinese national park recreation management.

Environmental and visitor management in a thousand protected areas in China

DOI:10.1016/j.biocon.2014.11.007 URL [本文引用: 1]