基于“双评价”集成的国土空间地域功能优化分区

6

2019

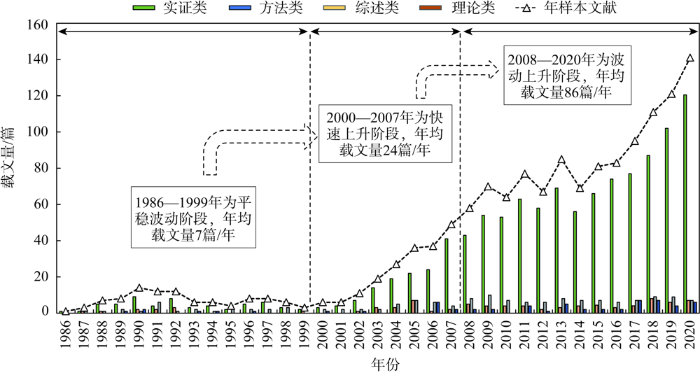

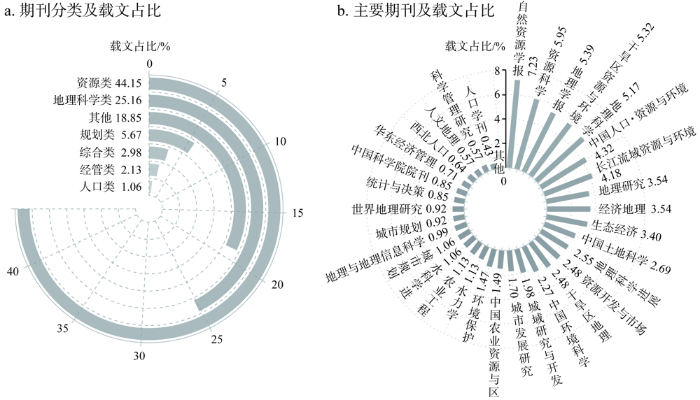

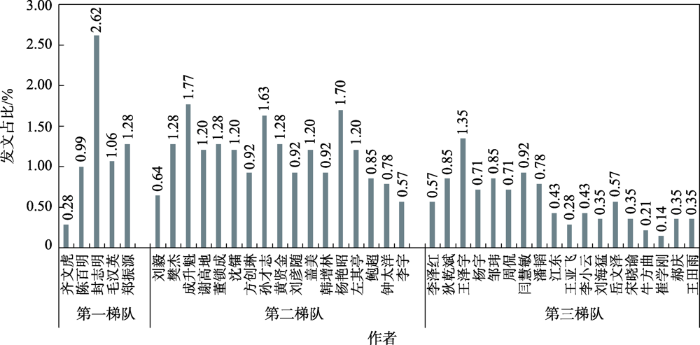

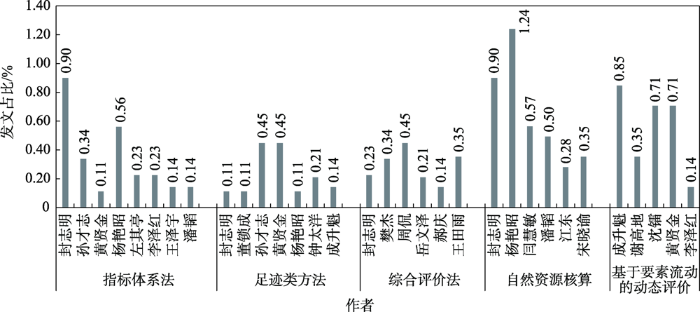

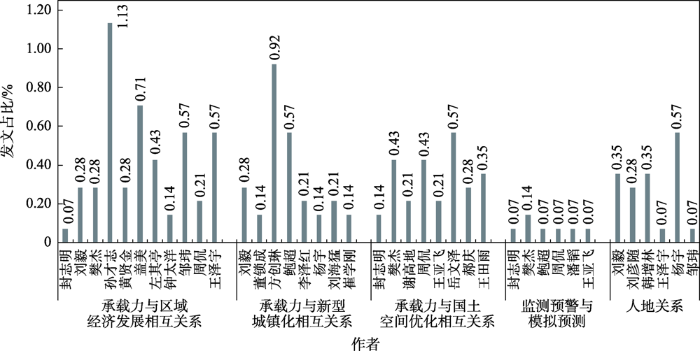

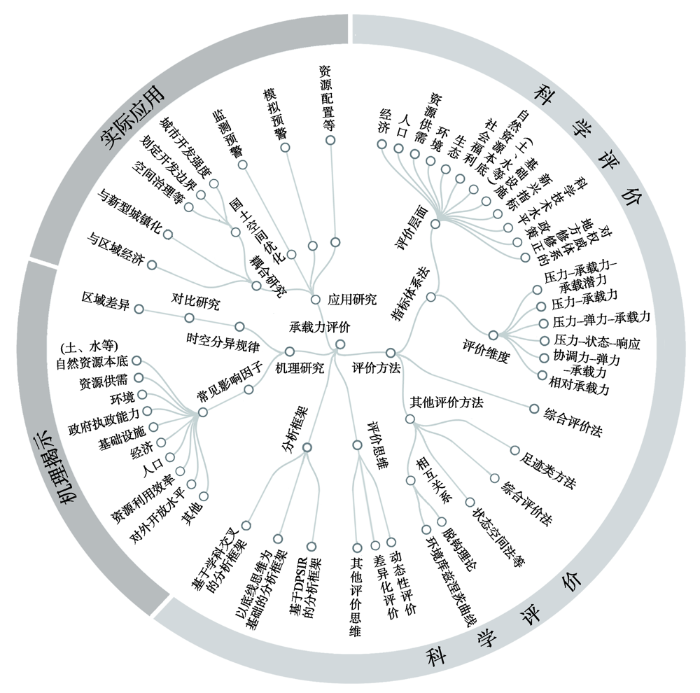

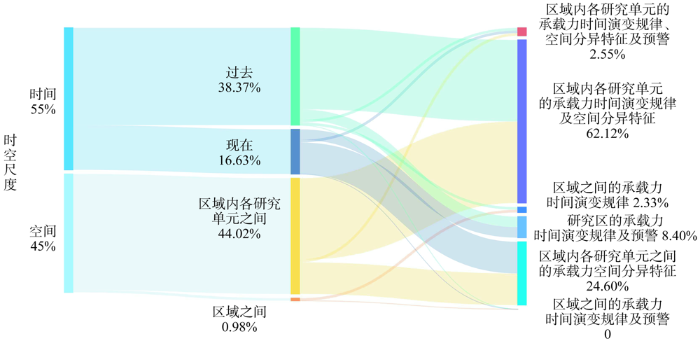

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

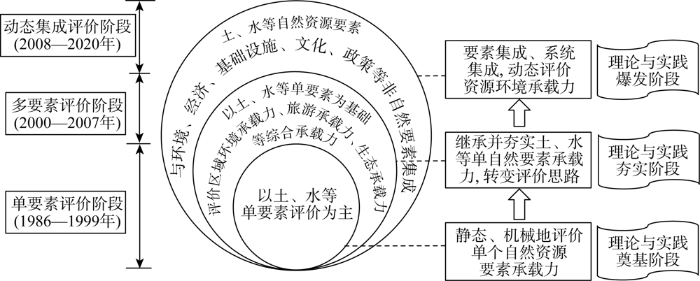

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 差异化评价思维遵循“分类—评价”的步骤.当前常见的基于差异化评价思维的评价框架有两种.其一为对研究区域进行“分类—评价”,较为常见的有将研究区域按照不同功能指向进行分类.如《“双评价”技术指南》依据生态保护、农业生产、城镇建设功能指向的差异化需求,从土、水、环境、生态、灾害等自然要素构建特异性评价指标体系,逐项开展资源环境要素单项评价[1];《国土资源环境承载力评价技术要求(试行)》在结合了区域经济社会发展情况、生态文明建设要求、主体功能区定位,将评价区域划分为城市地区、资源地区、生态地区和农业地区等不同类型区域的基础上,开展基础评价[60];此外有学者将研究区域按照产业重要性进行分级分类后,设定不同产业结构的调整情景,并根据不同情景分别计算资源环境承载力[23];也有学者将研究区域按尺度分类后进行评价与集成[61].其二为将普适性评价方法或评价体系进行分类,选取适宜研究区域的特异性评价方法或评价体系(即进行地方性修正)后,再进行评价.这种评价框架通常与指标体系法结合,从评价指标的特异性与指标权重的特异性两个方面体现差异性.相较于“无差异评价”,差异化评价思维能够更为精准地关注研究区域承载力的主要矛盾,使得评价结果更贴近实际,但也存在评价方法不适宜异地推广、区域内外评价结论不衔接等弊端,面临“特性有余而普适性不足”的风险. ...

... 综合评价法是指综合运用多种计量方法对区域资源环境承载力进行全面评价,是进行承载力评价的常用方法.其中,《“双评价”技术指南》中对承载力评价的一系列方法为较多学者借鉴与使用,这一系列方法能够科学全面地摸清并分析国土空间本底条件,为主体功能区降尺度传导、国土空间结构优化、国土开发强度管制等提供了重要参数[1].学者们以此为参考,结合不同自然资源环境限制因素[73]、不同社会经济发展阶段[84,85],对“双评价”中的评价方法进行地方化修正[86]. ...

... 该部分研究内容较为集中,即学者主要运用《“双评价”技术方法》的评价方法与技术流程对区域国土空间进行优化调控.自《“双评价”技术方法》首次提出后[141],樊杰及其团队通过实践检验与理论深化,不断修订“双评价”技术方法[105,142],逐步构建基于资源环境承载力评价的国土空间管控的方法与途径[1,143],同时以地区、省域、市域等不同研究尺度[1],干旱半干旱区域[144]等不同区域本底,聚焦东北振兴[107]等不同区域发展诉求,进行实践验证,均能科学制定空间开发指引.郝庆等[145]、岳文泽等[146]、吴大放等[77]、尹怡诚等[147]从科学机理、关联逻辑、不同研究视角、丰富案例区域等方面对其进行积极补充完善. ...

... [1],干旱半干旱区域[144]等不同区域本底,聚焦东北振兴[107]等不同区域发展诉求,进行实践验证,均能科学制定空间开发指引.郝庆等[145]、岳文泽等[146]、吴大放等[77]、尹怡诚等[147]从科学机理、关联逻辑、不同研究视角、丰富案例区域等方面对其进行积极补充完善. ...

基于“双评价”集成的国土空间地域功能优化分区

6

2019

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 差异化评价思维遵循“分类—评价”的步骤.当前常见的基于差异化评价思维的评价框架有两种.其一为对研究区域进行“分类—评价”,较为常见的有将研究区域按照不同功能指向进行分类.如《“双评价”技术指南》依据生态保护、农业生产、城镇建设功能指向的差异化需求,从土、水、环境、生态、灾害等自然要素构建特异性评价指标体系,逐项开展资源环境要素单项评价[1];《国土资源环境承载力评价技术要求(试行)》在结合了区域经济社会发展情况、生态文明建设要求、主体功能区定位,将评价区域划分为城市地区、资源地区、生态地区和农业地区等不同类型区域的基础上,开展基础评价[60];此外有学者将研究区域按照产业重要性进行分级分类后,设定不同产业结构的调整情景,并根据不同情景分别计算资源环境承载力[23];也有学者将研究区域按尺度分类后进行评价与集成[61].其二为将普适性评价方法或评价体系进行分类,选取适宜研究区域的特异性评价方法或评价体系(即进行地方性修正)后,再进行评价.这种评价框架通常与指标体系法结合,从评价指标的特异性与指标权重的特异性两个方面体现差异性.相较于“无差异评价”,差异化评价思维能够更为精准地关注研究区域承载力的主要矛盾,使得评价结果更贴近实际,但也存在评价方法不适宜异地推广、区域内外评价结论不衔接等弊端,面临“特性有余而普适性不足”的风险. ...

... 综合评价法是指综合运用多种计量方法对区域资源环境承载力进行全面评价,是进行承载力评价的常用方法.其中,《“双评价”技术指南》中对承载力评价的一系列方法为较多学者借鉴与使用,这一系列方法能够科学全面地摸清并分析国土空间本底条件,为主体功能区降尺度传导、国土空间结构优化、国土开发强度管制等提供了重要参数[1].学者们以此为参考,结合不同自然资源环境限制因素[73]、不同社会经济发展阶段[84,85],对“双评价”中的评价方法进行地方化修正[86]. ...

... 该部分研究内容较为集中,即学者主要运用《“双评价”技术方法》的评价方法与技术流程对区域国土空间进行优化调控.自《“双评价”技术方法》首次提出后[141],樊杰及其团队通过实践检验与理论深化,不断修订“双评价”技术方法[105,142],逐步构建基于资源环境承载力评价的国土空间管控的方法与途径[1,143],同时以地区、省域、市域等不同研究尺度[1],干旱半干旱区域[144]等不同区域本底,聚焦东北振兴[107]等不同区域发展诉求,进行实践验证,均能科学制定空间开发指引.郝庆等[145]、岳文泽等[146]、吴大放等[77]、尹怡诚等[147]从科学机理、关联逻辑、不同研究视角、丰富案例区域等方面对其进行积极补充完善. ...

... [1],干旱半干旱区域[144]等不同区域本底,聚焦东北振兴[107]等不同区域发展诉求,进行实践验证,均能科学制定空间开发指引.郝庆等[145]、岳文泽等[146]、吴大放等[77]、尹怡诚等[147]从科学机理、关联逻辑、不同研究视角、丰富案例区域等方面对其进行积极补充完善. ...

全国资源环境承载能力预警(2016版)的基点和技术方法进展

1

2017

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

全国资源环境承载能力预警(2016版)的基点和技术方法进展

1

2017

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

资源承载力计算的系统动力学模型

2

1987

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

资源承载力计算的系统动力学模型

2

1987

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

县域经济和社会同人口、资源、环境协调发展研究

1

1991

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

县域经济和社会同人口、资源、环境协调发展研究

1

1991

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

资源环境承载力与中国经济发展可持续性模拟

4

2019

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 集成性主要体现在评价过程与机理分析两个方面.在评价过程中,充分考虑环境、社会经济、基础设施、文化、政策等评价要素,评价指标极为丰富[5,55,56].例如,孙久文等[55]选用重点文物保护单位数量及每万人文娱产业从业人数来衡量大运河文化带城市文化承载力;闫树熙等[56]考虑土地的耕种属性与建设属性.在机理分析过程中,系统思考资源环境承载力与经济系统、社会系统、文化系统等多系统耦合机理,进行系统与系统之间一对一、一对多的集成耦合研究[57]. ...

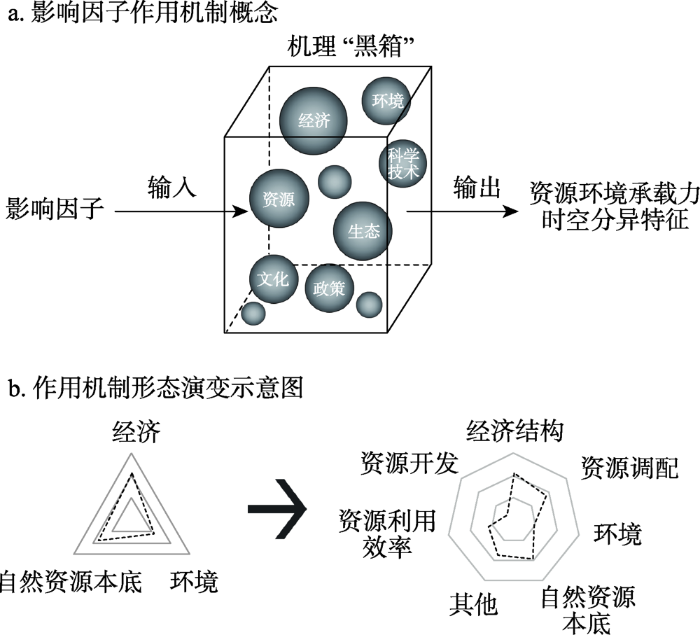

... 根据研究成果,相同的影响因子在不同区域对承载力发挥类似的作用机制.具体而言:在区域发展的全阶段,各影响因子遵循“短板效应”,识别短板即可揭示造成超载的症结[105],且自然资源本底[78]、社会经济发展水平[106]、环境[107]三个层面之下的影响因子发挥主导效用,三者呈现“铁三角”式形态共同影响区域承载力水平;在区域发展的早期阶段,社会经济发展水平在“铁三角”中占主导地位[75],即社会经济发展水平的提升能够一定程度上消解因自然资源匮乏、生态环境脆弱等对承载力带来的负面影响,使得承载力总体呈现上升趋势[91,108,109];随着区域持续发展,科学技术水平提高,政府主导性作用的发挥,单一的依靠社会经济发展已经无法消解因发展带来的资源浪费、环境污染等负面影响,出现“边际效益”[110],承载力总体将呈现下降趋势[111],此时,经济结构调整[5]、资源的合理开发[104]、利用[96]、调配[28]等因子成为承载水平提升的主要激励因子,作用机制由“铁三角”式形态向“多边形”式形态演变(图9). ...

... 由于计算机、人工智能、GIS等技术的不断突破,在资源环境承载力模拟预测方法上展现较大突破,呈现经典方法(如马尔科夫过程[151]、自回归移动平均模型[88]、灰色预测模型[152]、系统动力学模型(SD)[5]等)与新兴模型(如元胞自动机(CA)[153]、CLUE模型及其改进的CLUE-S模型[154]、多智能体系统(Multi-agent System,MAS)模型[155]等)并存的格局.但各方法与模型瑕瑜互见:例如,系统动力学模型(SD)为单要素耦合动态模拟,难以体现系统自适应特点,且空间解释不足;元胞自动机(CA)尚停留在理论探讨和初步应用阶段,仍需充分经验数据进行校正和验证;CLUE模型及其改进的CLUE-S模型偏重“人类—环境”耦合系统中的某一方面,难以体现人类活动与土地系统的复杂的耦合过程;多智能体系统(MAS)模型有效弥补了以往研究对行为、决策等因素的忽视[156],但存在研究区域被抽象为均质空间且验证难度较高等缺陷.因此未来需通过构建多方法集成的模拟预测技术链(如SD与GIS集成[157]、SD与CA集成[158]、多智能体系统(MAS)与元胞自动机(CA)集成[159]等),以中和各类方法优缺点,并增加各技术方法的实证训练案例,以获得更为科学的模拟预测结果. ...

资源环境承载力与中国经济发展可持续性模拟

4

2019

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 集成性主要体现在评价过程与机理分析两个方面.在评价过程中,充分考虑环境、社会经济、基础设施、文化、政策等评价要素,评价指标极为丰富[5,55,56].例如,孙久文等[55]选用重点文物保护单位数量及每万人文娱产业从业人数来衡量大运河文化带城市文化承载力;闫树熙等[56]考虑土地的耕种属性与建设属性.在机理分析过程中,系统思考资源环境承载力与经济系统、社会系统、文化系统等多系统耦合机理,进行系统与系统之间一对一、一对多的集成耦合研究[57]. ...

... 根据研究成果,相同的影响因子在不同区域对承载力发挥类似的作用机制.具体而言:在区域发展的全阶段,各影响因子遵循“短板效应”,识别短板即可揭示造成超载的症结[105],且自然资源本底[78]、社会经济发展水平[106]、环境[107]三个层面之下的影响因子发挥主导效用,三者呈现“铁三角”式形态共同影响区域承载力水平;在区域发展的早期阶段,社会经济发展水平在“铁三角”中占主导地位[75],即社会经济发展水平的提升能够一定程度上消解因自然资源匮乏、生态环境脆弱等对承载力带来的负面影响,使得承载力总体呈现上升趋势[91,108,109];随着区域持续发展,科学技术水平提高,政府主导性作用的发挥,单一的依靠社会经济发展已经无法消解因发展带来的资源浪费、环境污染等负面影响,出现“边际效益”[110],承载力总体将呈现下降趋势[111],此时,经济结构调整[5]、资源的合理开发[104]、利用[96]、调配[28]等因子成为承载水平提升的主要激励因子,作用机制由“铁三角”式形态向“多边形”式形态演变(图9). ...

... 由于计算机、人工智能、GIS等技术的不断突破,在资源环境承载力模拟预测方法上展现较大突破,呈现经典方法(如马尔科夫过程[151]、自回归移动平均模型[88]、灰色预测模型[152]、系统动力学模型(SD)[5]等)与新兴模型(如元胞自动机(CA)[153]、CLUE模型及其改进的CLUE-S模型[154]、多智能体系统(Multi-agent System,MAS)模型[155]等)并存的格局.但各方法与模型瑕瑜互见:例如,系统动力学模型(SD)为单要素耦合动态模拟,难以体现系统自适应特点,且空间解释不足;元胞自动机(CA)尚停留在理论探讨和初步应用阶段,仍需充分经验数据进行校正和验证;CLUE模型及其改进的CLUE-S模型偏重“人类—环境”耦合系统中的某一方面,难以体现人类活动与土地系统的复杂的耦合过程;多智能体系统(MAS)模型有效弥补了以往研究对行为、决策等因素的忽视[156],但存在研究区域被抽象为均质空间且验证难度较高等缺陷.因此未来需通过构建多方法集成的模拟预测技术链(如SD与GIS集成[157]、SD与CA集成[158]、多智能体系统(MAS)与元胞自动机(CA)集成[159]等),以中和各类方法优缺点,并增加各技术方法的实证训练案例,以获得更为科学的模拟预测结果. ...

面向现代化的中国区域发展格局: 科学内涵与战略重点

1

2021

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

面向现代化的中国区域发展格局: 科学内涵与战略重点

1

2021

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

京津冀地区水资源供需平衡及其水资源承载力

2

2006

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... Common evaluation indexes in index system method and representative literatures

Table 2 | 评价层面 | 常见评价指标及代表性文献 | 所占比例/% |

| 经济 | 人均GDP、GRP、全社会固定资产投资额、恩格尔系数等经济学统计指标[66]、(海洋渔业总产值、港口货物吞吐量等)海洋经济指标[67]、(旅游产业收入、游客数量等)旅游经济指标[68]等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

29.78 |

| 人口 | 表征城镇化率的人口指标[69]等 | ||||||||||||||||||||||||||

9.5 |

| 资源供需 | 区外调入水量[7]等 | |||||||||||||||

5.51 |

| 环境 | 生活垃圾清运量[66]、工业废水废烟等排放量[69]、(在流量逆转次数[70]等影响下的)生态环境指标等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

16.91 |

| 生态 | 水土保持量[71]、植物多样性[72]、生态系统服务价值[73]等 | |||||||||||||||||||||

7.72 |

| 社会福利 | 每百人公共图书馆图书藏量[74]、医护人员数量[66]等 | ||||||||

2.94 |

| (土、水等)自然资源本底 | 土壤肥力[75]、(耕地、农地等)生产性土地面积[76]、地下水总量[77]、建设用地面积[60]、地质灾害发生率[78]、(高程、坡地等)地质条件[79]、海岸带长度[80]等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

23.53 |

| 基础设施 | 公共汽车数量、公路里程、宾馆数量[69]等 | |||||

1.84 |

| 新兴指标 | 膳食营养需求[81]、文娱产业从业人数[55]等 | |||

1.1 |

| 科学技术水平 | 研发经费投入比[80]等 | |

0.37 |

| 政府投入 | 环境污染治理投资占GDP比例[82]等 | ||

0.74 |

注:限于篇幅,部分评价指标仅放入具有代表性和特异性指标,常见指标不列入其中. ...

京津冀地区水资源供需平衡及其水资源承载力

2

2006

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... Common evaluation indexes in index system method and representative literatures

Table 2 | 评价层面 | 常见评价指标及代表性文献 | 所占比例/% |

| 经济 | 人均GDP、GRP、全社会固定资产投资额、恩格尔系数等经济学统计指标[66]、(海洋渔业总产值、港口货物吞吐量等)海洋经济指标[67]、(旅游产业收入、游客数量等)旅游经济指标[68]等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

29.78 |

| 人口 | 表征城镇化率的人口指标[69]等 | ||||||||||||||||||||||||||

9.5 |

| 资源供需 | 区外调入水量[7]等 | |||||||||||||||

5.51 |

| 环境 | 生活垃圾清运量[66]、工业废水废烟等排放量[69]、(在流量逆转次数[70]等影响下的)生态环境指标等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

16.91 |

| 生态 | 水土保持量[71]、植物多样性[72]、生态系统服务价值[73]等 | |||||||||||||||||||||

7.72 |

| 社会福利 | 每百人公共图书馆图书藏量[74]、医护人员数量[66]等 | ||||||||

2.94 |

| (土、水等)自然资源本底 | 土壤肥力[75]、(耕地、农地等)生产性土地面积[76]、地下水总量[77]、建设用地面积[60]、地质灾害发生率[78]、(高程、坡地等)地质条件[79]、海岸带长度[80]等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

23.53 |

| 基础设施 | 公共汽车数量、公路里程、宾馆数量[69]等 | |||||

1.84 |

| 新兴指标 | 膳食营养需求[81]、文娱产业从业人数[55]等 | |||

1.1 |

| 科学技术水平 | 研发经费投入比[80]等 | |

0.37 |

| 政府投入 | 环境污染治理投资占GDP比例[82]等 | ||

0.74 |

注:限于篇幅,部分评价指标仅放入具有代表性和特异性指标,常见指标不列入其中. ...

状态空间衡量区域承载状况初探: 以环渤海地区为例

2

2003

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 足迹类方法常用于计算全球生态/水/碳等环境承载力、国家或地区自然资源负债情况以及比较不同人群的生态/水/碳等消耗[87,88].状态空间法是定量描述和测度区域承载力与承载状态的重要手段[89],通常由表示系统各要素状态向量的三维状态空间轴组成,如资源轴—环境轴—生态轴[73]、人口轴—资源轴—经济轴[8]、生态弹性力轴—资源环境承载力轴—社会经济协调力轴[57]等. ...

状态空间衡量区域承载状况初探: 以环渤海地区为例

2

2003

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 足迹类方法常用于计算全球生态/水/碳等环境承载力、国家或地区自然资源负债情况以及比较不同人群的生态/水/碳等消耗[87,88].状态空间法是定量描述和测度区域承载力与承载状态的重要手段[89],通常由表示系统各要素状态向量的三维状态空间轴组成,如资源轴—环境轴—生态轴[73]、人口轴—资源轴—经济轴[8]、生态弹性力轴—资源环境承载力轴—社会经济协调力轴[57]等. ...

城镇化与生态环境耦合圈理论及耦合器调控

2

2019

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

城镇化与生态环境耦合圈理论及耦合器调控

2

2019

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践

1

2017

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践

1

2017

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

宁夏土地资源特点与承载能力的估算

1

1986

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

宁夏土地资源特点与承载能力的估算

1

1986

... 资源环境承载力(Resource and Environmental Carrying Capacity,RECC)是指自然环境对人类活动的最大支撑能力或最高保障程度,亦可作为人类社会系统与自然环境系统协调程度的量化指标[1].资源环境承载力研究通常被认为起源于西方国家的马尔萨斯人口论,并逐渐以“科学概念—数学化表达—科学机理”为骨架进行理论构建,在应用上实现了从生物领域向人类社会经济领域的扩展.在中国,在经济高速发展与资源高速消耗的背景下,以土地资源承载力研究为开端开启了资源环境承载力的系统研究并涌现丰硕的研究成果[2,3,4,5],这些研究成果对于保护和合理开发利用自然资源、有效解决资源环境与区域发展关系等问题具有重要的现实意义[6,7],对地理学学科发展具有积极的意义[8,9,10].本文以1986年最早一篇公开发表的文献[11]为起点,在梳理各阶段研究特点和演化脉络的基础上,归纳1986—2020年间近35年来中国资源环境承载力评价研究热点,并提出未来的研究展望,以期为相关研究提供参考. ...

土地资源承载力若干问题浅析

1

1989

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

土地资源承载力若干问题浅析

1

1989

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

土地人口承载量研究中的几个问题

1

1988

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

土地人口承载量研究中的几个问题

1

1988

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

新疆巴州的水资源及其承载能力

2

1992

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

新疆巴州的水资源及其承载能力

2

1992

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

人口、资源与环境协调发展关键问题之一: 环境承载力研究

1

1991

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

人口、资源与环境协调发展关键问题之一: 环境承载力研究

1

1991

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

交通环境容量与交通环境承载力的探讨

1

1997

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

交通环境容量与交通环境承载力的探讨

1

1997

... 改革开放以来,中国的快速城镇化与工业化激发了经济社会发展与资源、生态、环境之间的矛盾.在此背景下,中国学者以土、水等单要素评价为开端,开启中国资源环境承载力的系统研究,从国家、省域、市县等各尺度回答“多少土地/耕地/粮食供养多少人口”的问题,涌现许多具有理论奠基意义的研究成果[3,12,13].随后,水资源承载力概念及其相关研究从水资源矛盾严峻的西部地区开始[14],回答“多少水资源供养多少人口”的问题.继而,环境承载力[15]、交通环境承载力[16]等基于多要素的综合的资源环境承载力评价相继展开(表1). ...

中国土地资源的人口承载能力

1

1988

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

中国土地资源的人口承载能力

1

1988

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

基于GIS的北方典型区水资源承载力研究: 以北京市通州区为例

1

2007

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

基于GIS的北方典型区水资源承载力研究: 以北京市通州区为例

1

2007

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

流域水土资源优化配置的几种方法比较

1

2007

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

流域水土资源优化配置的几种方法比较

1

2007

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

论国家资源安全及其保障战略

1

2002

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

论国家资源安全及其保障战略

1

2002

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

宁南山区水资源承载能力及移民规模研究

1

2004

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

宁南山区水资源承载能力及移民规模研究

1

2004

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

中国红树林湿地资源及其保护

1

2001

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

中国红树林湿地资源及其保护

1

2001

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

资源环境承载力综合评价方法在西藏产业结构调整中的应用

2

2019

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 差异化评价思维遵循“分类—评价”的步骤.当前常见的基于差异化评价思维的评价框架有两种.其一为对研究区域进行“分类—评价”,较为常见的有将研究区域按照不同功能指向进行分类.如《“双评价”技术指南》依据生态保护、农业生产、城镇建设功能指向的差异化需求,从土、水、环境、生态、灾害等自然要素构建特异性评价指标体系,逐项开展资源环境要素单项评价[1];《国土资源环境承载力评价技术要求(试行)》在结合了区域经济社会发展情况、生态文明建设要求、主体功能区定位,将评价区域划分为城市地区、资源地区、生态地区和农业地区等不同类型区域的基础上,开展基础评价[60];此外有学者将研究区域按照产业重要性进行分级分类后,设定不同产业结构的调整情景,并根据不同情景分别计算资源环境承载力[23];也有学者将研究区域按尺度分类后进行评价与集成[61].其二为将普适性评价方法或评价体系进行分类,选取适宜研究区域的特异性评价方法或评价体系(即进行地方性修正)后,再进行评价.这种评价框架通常与指标体系法结合,从评价指标的特异性与指标权重的特异性两个方面体现差异性.相较于“无差异评价”,差异化评价思维能够更为精准地关注研究区域承载力的主要矛盾,使得评价结果更贴近实际,但也存在评价方法不适宜异地推广、区域内外评价结论不衔接等弊端,面临“特性有余而普适性不足”的风险. ...

资源环境承载力综合评价方法在西藏产业结构调整中的应用

2

2019

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 差异化评价思维遵循“分类—评价”的步骤.当前常见的基于差异化评价思维的评价框架有两种.其一为对研究区域进行“分类—评价”,较为常见的有将研究区域按照不同功能指向进行分类.如《“双评价”技术指南》依据生态保护、农业生产、城镇建设功能指向的差异化需求,从土、水、环境、生态、灾害等自然要素构建特异性评价指标体系,逐项开展资源环境要素单项评价[1];《国土资源环境承载力评价技术要求(试行)》在结合了区域经济社会发展情况、生态文明建设要求、主体功能区定位,将评价区域划分为城市地区、资源地区、生态地区和农业地区等不同类型区域的基础上,开展基础评价[60];此外有学者将研究区域按照产业重要性进行分级分类后,设定不同产业结构的调整情景,并根据不同情景分别计算资源环境承载力[23];也有学者将研究区域按尺度分类后进行评价与集成[61].其二为将普适性评价方法或评价体系进行分类,选取适宜研究区域的特异性评价方法或评价体系(即进行地方性修正)后,再进行评价.这种评价框架通常与指标体系法结合,从评价指标的特异性与指标权重的特异性两个方面体现差异性.相较于“无差异评价”,差异化评价思维能够更为精准地关注研究区域承载力的主要矛盾,使得评价结果更贴近实际,但也存在评价方法不适宜异地推广、区域内外评价结论不衔接等弊端,面临“特性有余而普适性不足”的风险. ...

山东半岛人口和产业布局适宜性评价

1

2017

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

山东半岛人口和产业布局适宜性评价

1

2017

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

黄河流域产业发展对生态环境的胁迫诊断与优化路径识别

1

2020

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

黄河流域产业发展对生态环境的胁迫诊断与优化路径识别

1

2020

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

基于水足迹理论的区域水资源利用评价

1

2011

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

基于水足迹理论的区域水资源利用评价

1

2011

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

辽宁沿海经济带水资源边际效益测度及影响因素分析

1

2015

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

辽宁沿海经济带水资源边际效益测度及影响因素分析

1

2015

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

资源型地区自然资源对经济增长影响的实证分析: 基于2000—2016年中国重点煤炭城市样本

2

2019

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 根据研究成果,相同的影响因子在不同区域对承载力发挥类似的作用机制.具体而言:在区域发展的全阶段,各影响因子遵循“短板效应”,识别短板即可揭示造成超载的症结[105],且自然资源本底[78]、社会经济发展水平[106]、环境[107]三个层面之下的影响因子发挥主导效用,三者呈现“铁三角”式形态共同影响区域承载力水平;在区域发展的早期阶段,社会经济发展水平在“铁三角”中占主导地位[75],即社会经济发展水平的提升能够一定程度上消解因自然资源匮乏、生态环境脆弱等对承载力带来的负面影响,使得承载力总体呈现上升趋势[91,108,109];随着区域持续发展,科学技术水平提高,政府主导性作用的发挥,单一的依靠社会经济发展已经无法消解因发展带来的资源浪费、环境污染等负面影响,出现“边际效益”[110],承载力总体将呈现下降趋势[111],此时,经济结构调整[5]、资源的合理开发[104]、利用[96]、调配[28]等因子成为承载水平提升的主要激励因子,作用机制由“铁三角”式形态向“多边形”式形态演变(图9). ...

资源型地区自然资源对经济增长影响的实证分析: 基于2000—2016年中国重点煤炭城市样本

2

2019

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 根据研究成果,相同的影响因子在不同区域对承载力发挥类似的作用机制.具体而言:在区域发展的全阶段,各影响因子遵循“短板效应”,识别短板即可揭示造成超载的症结[105],且自然资源本底[78]、社会经济发展水平[106]、环境[107]三个层面之下的影响因子发挥主导效用,三者呈现“铁三角”式形态共同影响区域承载力水平;在区域发展的早期阶段,社会经济发展水平在“铁三角”中占主导地位[75],即社会经济发展水平的提升能够一定程度上消解因自然资源匮乏、生态环境脆弱等对承载力带来的负面影响,使得承载力总体呈现上升趋势[91,108,109];随着区域持续发展,科学技术水平提高,政府主导性作用的发挥,单一的依靠社会经济发展已经无法消解因发展带来的资源浪费、环境污染等负面影响,出现“边际效益”[110],承载力总体将呈现下降趋势[111],此时,经济结构调整[5]、资源的合理开发[104]、利用[96]、调配[28]等因子成为承载水平提升的主要激励因子,作用机制由“铁三角”式形态向“多边形”式形态演变(图9). ...

生态环境约束下的干旱区城乡用水联动模式: 以河西走廊张掖市为例

2

2010

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

生态环境约束下的干旱区城乡用水联动模式: 以河西走廊张掖市为例

2

2010

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

塔里木河流域绿洲城镇发展与水土资源效益分析

2

2012

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 资源环境与新型城镇化耦合研究常见思路为:运用指标体系法或综合评价法,将资源环境系统与城镇化进程量化为具体数值,并运用灰色关联度、耦合协调度模型、PSE模型、响应指数等从各尺度识别二者耦合程度并划分阶段,以定量研究两个系统的耦合关系.有研究表明,二者基本呈正相关关系[30,133-135]. ...

塔里木河流域绿洲城镇发展与水土资源效益分析

2

2012

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 资源环境与新型城镇化耦合研究常见思路为:运用指标体系法或综合评价法,将资源环境系统与城镇化进程量化为具体数值,并运用灰色关联度、耦合协调度模型、PSE模型、响应指数等从各尺度识别二者耦合程度并划分阶段,以定量研究两个系统的耦合关系.有研究表明,二者基本呈正相关关系[30,133-135]. ...

特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径

2

2016

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径

2

2016

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 上述思路能够较为科学划分资源环境与城镇化耦合协调程度及阶段,但回避了二者之间极其复杂的耦合机理.方创琳团队关注到了以上研究的薄弱,自2003年起深耕资源环境与城镇化的耦合关系15年.其研究成果划分为两个阶段:2003年起系统分析城镇化与水资源[136]、生态环境[137]的耦合机制,并总结二者先指数衰退、后指数改善的耦合规律,提出低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段[138],以河西走廊[29,139]、三峡库区[140]等区域进行实证检验.2016年起至今致力于特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应研究,从近远程耦合视角入手,总结城镇化与生态环境耦合的10种关系和交互方式、6种耦合类型、45种耦合图谱,研发耦合器(UEC)及京津冀城市群城镇化与生态环境耦合调控器计算机软件[9,31],成熟构建城镇化与生态环境耦合圈理论. ...

北京城市扩张过程中的供水格局演变

1

2015

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

北京城市扩张过程中的供水格局演变

1

2015

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

经济与生态双重视角下大都市边缘城镇开发边界划定: 以广州市番禺区为例

1

2020

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

经济与生态双重视角下大都市边缘城镇开发边界划定: 以广州市番禺区为例

1

2020

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价思考

2

2018

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 同时,资源环境承载力在具体指导国土空间规划的过程中不可避免地出现诸多实际问题.如,《“双评价”技术方法》中单一承载能力的视角,导致其在进行实际应用时效果不佳,为此有学者通过扩展承载力内涵的方式,从“能力—压力—潜力”三个维度,综合考虑资源环境本底能力和人类开发利用状态[34],在一定程度上化解视角单一的问题;又如,《“双评价”技术方法》缺乏对生态文明理念的价值导向,为此有学者提出根据国土空间治理的现实需求与区域特色对评价方法或参数适当补充或者删减[145];再如,当前各类评价方案过于关注承载力的“计算方法”,而在深入架构承载力指导国土空间优化的理论基础、解析承载力与国土空间优化的衔接逻辑等方面较为薄弱,为此需要结合自身学科背景及区域需求,搭建二者理论基础[148],理清二者逻辑关系[146]. ...

面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价思考

2

2018

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]

d) 国土空间优化:城市扩张规律[32]、划定城市开发边界[33]、区域功能分区[1]、指导区域空间规划[34]、国土空间优化[35]等 |

| 能量流:以能值理论为主 |

| 物质流+能量流微观视角 |

| 多学科交叉视角:要素流动、资源配置等 |

集成

| 多要素集成:自然资源要素与社会资源要素集成 |

| 多系统集成:单系统与多系统集成、多系统与多系统集成 |

总体而言,该阶段中国学者基于中国所处的发展阶段及自身学科体系背景,从土、水等自然要素总量和人均使用量等自然资源标准出发,以使工农业生产与资源环境协调为研究目的,以计算一定区域内的自然资源所能承载的人口数量为手段,开展全国范围的资源环境承载力评价,为中国资源环境承载力评价理论与实践的奠基阶段(图6).但是,该阶段多将承载力简单等同于资源与环境条件对人口的极限容纳量,这种过度追求该区域所能承载的人口数量的“静态机械”的评价思维,对指导当时区域发展能够发挥一定作用,但作用有限. ...

... 同时,资源环境承载力在具体指导国土空间规划的过程中不可避免地出现诸多实际问题.如,《“双评价”技术方法》中单一承载能力的视角,导致其在进行实际应用时效果不佳,为此有学者通过扩展承载力内涵的方式,从“能力—压力—潜力”三个维度,综合考虑资源环境本底能力和人类开发利用状态[34],在一定程度上化解视角单一的问题;又如,《“双评价”技术方法》缺乏对生态文明理念的价值导向,为此有学者提出根据国土空间治理的现实需求与区域特色对评价方法或参数适当补充或者删减[145];再如,当前各类评价方案过于关注承载力的“计算方法”,而在深入架构承载力指导国土空间优化的理论基础、解析承载力与国土空间优化的衔接逻辑等方面较为薄弱,为此需要结合自身学科背景及区域需求,搭建二者理论基础[148],理清二者逻辑关系[146]. ...

省级“双评价”的理论思考与实践方案: 以浙江省为例

1

2020

... Characteristics of evolutionary stage of the research of RECC and representative literatures in China from 1986 to 2020

Table 1 | 阶段 | 评价特点 | 对指导区域发展所发挥的作用及代表性文献 |

| 单要素评价阶段(1986—1999年) | 以评价土、水等单个自然资源要素为主,基于多要素的综合资源环境承载力评价研究相继展开 | 回答多少土地[17]、水[14]等资源供养多少人口的问题,对指导区域发展作用有限 |

| 多要素评价阶段(2000—2007年) | 以土、水等单个自然要素为基础,基于多要素的综合资源环境承载力评价在理论与实践层面上快速发展 | 评价成果用于资源评估与配置[18,19]、资源安全[20]、资源移民策略[21]、红树林保护[22]等,能够从多个角度回答区域发展的实际问题 |

动态集成评价阶段(2008—2020年)

| 动态

| 物质流:以物质流分析思想为主 | 更加系统地回答区域发展的多方面问题,充分发挥承载力评价在国土空间规划、空间治理、区域发展等方面的支撑作用:

a) 区域产业发展:区域产业结构调整[23]、产业空间合理布 局[24]、产业发展对区域资源环境的胁迫[25]等

b) 区域经济发展:区域资源的经济效益[26,27]、区域经济发展与资源环境相互关系[28]等

c) 区域新型城镇化发展:新型城镇化发展与水、土地、资源环境、生态环境等约束下的新型城镇化响应机制[29,30,31]