JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Producing and weaving: Dual paths for scene-driven innovation in tourism resources

Received date: 2024-12-30

Revised date: 2025-03-26

Online published: 2025-09-05

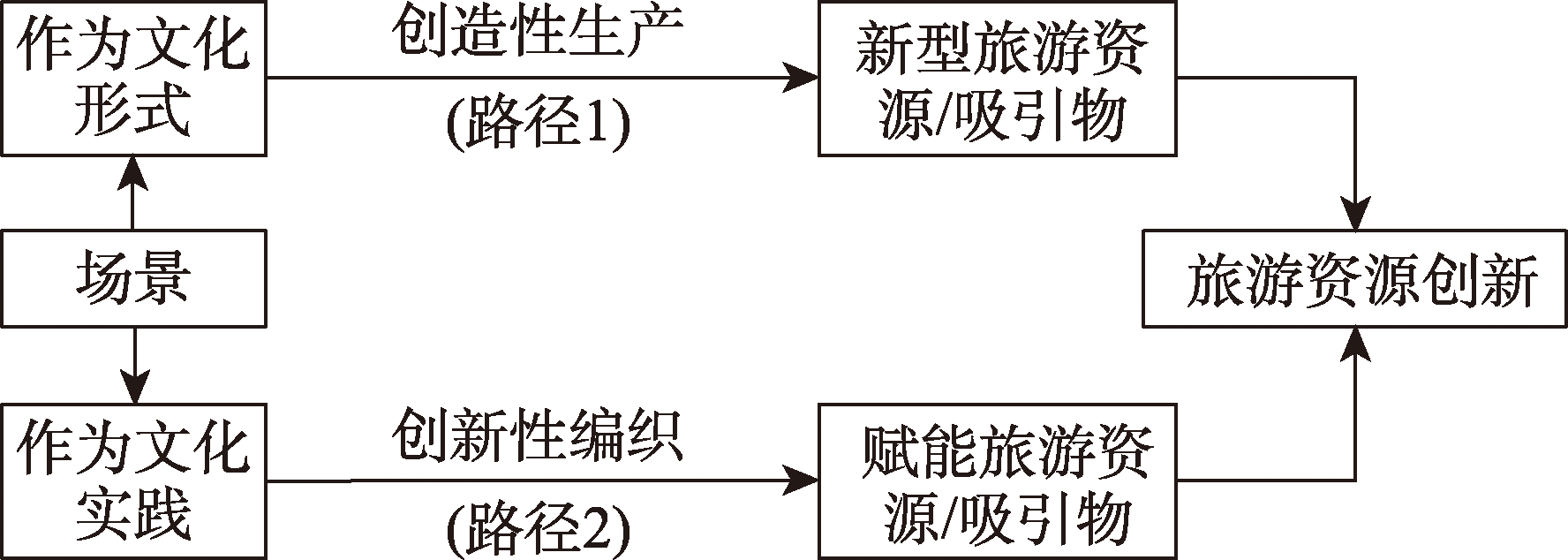

The innovative development of tourism resources in the context of the construction of a strong tourism country concerns the fundamental task of high-quality development of tourism. Scene theory, which is based on cultural consumption and cultural practice and emphasizes local cultural style and aesthetic characteristics, provides a new perspective for tourism resource innovation. On the basis of clarifying the connotation of tourism scene theory, this paper analyzes the logic and path of scene-driven tourism resource innovation with Yucun and Anjihood, Anji, Zhejiang province as typical cases. It is found that: as an important cultural power to drive the innovation of tourism resources, scene has formed two basic logics of creative production and creative weaving, the former embodied in the scene as a form of new quality productive forces to stimulate creativity, with the system and activities as the internal mechanism to attract and cohesion of creative talents and trigger the creative groups to carry out creative practices, resulting in the scene of the internal resonance, which drives the continuous creation of new tourism resources; the latter embodied in the scene as the reconstruction of the structure of tourism resources. Scene as the weaving force to reconstruct the structure of tourism resources, with capital and media as the internal mechanism, to create an aesthetic style and attract consumer groups to take pictures, resulting in the external resonance of the scene, which in turn drives the re-empowerment of silent resources. This paper reveals two different paths of scene-driven tourism resource innovation from the perspective of scene theory, with a view to expanding the value connotation of scene creation in tourism resource innovation and tourist destination shaping, and providing new ideas for tourism resource innovation in the New Era.

Key words: theory of scenes; cultural dynamics; tourism resources; resource innovation; Anji

WANG Xue-ji , PANG Zhao-ling , ZHANG Hai-zhou . Producing and weaving: Dual paths for scene-driven innovation in tourism resources[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2025 , 40(9) : 2334 -2350 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250903

表1 主要受访者信息一览表Table 1 Overview of key respondents' information |

| 编号 | 身份 | 编号 | 身份 | 编号 | 身份 | 编号 | 身份 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| G1 | 乡政府管理人员 | O2 | 民宿经营者 | D2 | DN余村运营者 | T1 | 游客 |

| C1 | 村党支部书记 | O3 | 景区工作人员 | D3 | DNA数字游民 | T2 | 游客 |

| C2 | 大学生村官 | O4 | 讲解员/村民 | R1 | 村民 | T3 | 游客 |

| C3 | 原村民委员会主任 | O4 | 讲解员 | R2 | 村民 | T4 | 游客 |

| O1 | 民宿经营者 | D1 | DNA发起人 | R3 | 村民 | T5 | 游客 |

表2 主题编码过程示例Table 2 Example of theme coding process |

| 原始数据资料 | 初始编码 | 主题分类 |

|---|---|---|

| 博士研究生2000元/月安家补贴,补贴期限2年;博士研究生5.4万元租房补贴;给予博士研究生40万元购房补贴,分3年拨付…… | 生活安居政策 | 制度嵌入 |

| 50万元的创业贷款担保;4200元/月的创业补贴;按每年经营场地租金的20%最高不超过3000元给予租金补贴…… | 创业支持政策 | |

| 长三角音乐艺术派对;假日余村·CHILL YOU;余村·迷笛艺术周 | 日常休闲活动的影响 | 活动催化 |

| 晚上的时间聚在一起,充电学习,开启“余村夜话”;自发组建学习小组;青年×乡村=?乡村提案 | 创意碰撞活动的影响 | |

| 余村有15个乡村社群;全面排定各类社群活动、文体活动300场以上 | 激发生活活力 | 内部蜂鸣 |

| 在交流与共创中为乡村提出各类提案20余件;打造具有活力的青年乡创策源地;集聚起60余个合伙人项目,千名新村民在此创业就业 | 激发创意活力 |

表3 场景驱动旅游资源创新的路径比较Table 3 Comparison of pathways for scene-driven tourism resource innovation |

| 路径类型 | 创造性生产路径 | 创新性编织路径 |

|---|---|---|

| 初始动力 | 基于政策嵌入吸引和锚定创意阶层 | 基于资本介入配置风格化设施 |

| 运行动力 | 借助活动实践,维系场景运营 | 借助媒介叙事,彰显场景风格 |

| 创新主体 | 以创意阶层为主,政府支持为辅 | 由外来资本启动,消费者完成闭环 |

| 创新手段与目的 | 通过培育社会创新生态,持续生产新型旅游资源 | 通过营造富有视觉张力的消费景观,重新赋能沉默资源 |

| 创新路径 | 场景不仅激发创意主体生产新的旅游资源,其本身也成为一种新型旅游资源 | 场景赋能和激活了既有的沉默资源 |

| 场景的作用 | 文化生产力 | 创新编织力 |

| 底层逻辑 | 以生产者为中心,积累长周期的社会效益 | 以消费者为中心,刺激即时性的消费冲动 |

| [1] |

明庆忠, 李志飞, 徐虹, 等. 共同富裕目标下中国乡村旅游资源的理论认知与应用创新. 自然资源学报, 2023, 38(2): 286-304.

[

|

| [2] |

孙佼佼. 高质量发展背景下旅游资源研究转型: 新属性、新框架与新方向. 自然资源学报, 2024, 39(2): 245-258.

[

|

| [3] |

王国洪, 丁赛, 马盛楠. 旅游资源禀赋、交通区位与旅游产业发展: 基于民族地区85个县调查数据的分析. 海南大学学报: 人文社会科学版, 2024, 42(5): 120-128.

[

|

| [4] |

庞筑丹. 如何破解乡村旅游同质化难题. 人民论坛, 2020, (4): 84-85.

[

|

| [5] |

刘婷婷, 保继刚. 面向非垄断性旅游资源: 乡村旅游地的路径选择与制度演化. 旅游学刊, 2023, 38(11): 15-27.

[

|

| [6] |

孙九霞, 周明, 王钰宁. 传统村落资源价值生成的理论建构: 基于“技术—制度—主体” 框架. 自然资源学报, 2024, 39(8): 1924-1939.

[

|

| [7] |

齐骥, 亓冉, 特里·N. 克拉克. 场景的“蜂鸣生产力”. 山东大学学报: 哲学社会科学版, 2022, (4): 24-39.

[

|

| [8] |

|

| [9] |

陈劼绮, 陆林. 乡村旅游创新的理论框架与研究展望. 地理学报, 2024, 79(4): 1027-1044.

[

|

| [10] |

任以胜, 陆林, 韩玉刚. 新旅游资源观视角下旅游资源研究框架. 自然资源学报, 2022, 37(3): 551-567.

[

|

| [11] |

杨昀, 颜若笑. 古城菜市场旅游化改造的价值共创机制研究: 以苏州双塔市集为例. 人文地理, 2024, 39(5): 34-43.

[

|

| [12] |

孟威. “媒介化” 景观与城市品牌的文化整塑: 以淄博烧烤引流出圈为例. 人民论坛, 2023, (12): 98-102.

[

|

| [13] |

孙九霞, 明庆忠, 许春晓, 等. 共同富裕目标下乡村旅游资源创造性传承与开发. 自然资源学报, 2023, 38(2): 271-285.

[

|

| [14] |

林明水, 胡晓鹏, 杨勇, 等. 流量经济对旅游资源创新性开发的影响: 热反应与冷思考. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2237-2262.

[

|

| [15] |

朱鹤, 高翔宇, 张生瑞, 等. 旅游资源区域组合: 内涵、识别技术与关键问题. 自然资源学报, 2024, 39(7): 1493-1511.

[

|

| [16] |

吴军, 特里·N·克拉克. 文化动力:一种城市发展新思维. 北京: 人民出版社, 2016.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

吴军. 场景理论: 利用文化因素推动城市发展研究的新视角. 湖南社会科学, 2017, (2): 175-182.

[

|

| [19] |

张野, 王伟, 程遂营. 文化基因、文化要素和文化场景: 国家文化公园建构的文化逻辑. 旅游学刊, 2024, 39(8): 71-83.

[

|

| [20] |

陈波, 庞亚婷. 黄河国家文化公园空间生产机理及其场景表达研究. 武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 75(5): 66-80.

[

|

| [21] |

花建. 提升数字文化消费新机制: FCS研究框架、三大维度和提升重点. 上海财经大学学报, 2023, 25(6): 15-27.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

温雯, 戴俊骋. 场景理论的范式转型及其中国实践. 山东大学学报: 哲学社会科学版, 2021, (1): 44-53.

[

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

吴军, 特里·N. 克拉克. 场景理论与城市公共政策: 芝加哥学派城市研究最新动态. 社会科学战线, 2014, (1): 205-212.

[

|

| [30] |

齐骥, 亓冉. 蜂鸣理论视角下的城市文化创新. 理论月刊, 2020, (10): 89-98.

[

|

| [31] |

范玉刚. 文化场景的价值传播及其文化创意培育: 城市转型发展的文化视角. 湖南社会科学, 2017, (2): 160-167.

[

|

| [32] |

张旭辉, 黄震方, 程东亚. 文旅场景理论内涵与研究方向. 地理科学进展, 2024, 43(10): 2067-2078.

[

|

| [33] |

丁奇, 田雨泽, 梁健, 等. 基于场景理论的城市商业街道消费场景重构策略研究: 以北京马连道路为例. 城市发展研究, 2024, 31(4): 7-11.

[

|

| [34] |

延书宁, 陈波. 场景视域下城市新型公共文化空间发展模式与优化策略. 中国软科学, 2024, (11): 56-66.

[

|

| [35] |

傅才武, 王异凡. 场景视阈下城市夜间文旅消费空间研究: 基于长沙超级文和友文化场景的透视. 武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2021, 74(6): 58-70.

[

|

| [36] |

徐若蓝. 传统村落文化场景模式与特征分析: 以武陵山区100个传统村落为例. 湖北民族大学学报: 哲学社会科学版, 2024, 42(6): 134-145.

[

|

| [37] |

齐骥, 陆梓欣. 青年视角下乡村旅游地的“乡村性” 表达与场景建构. 中国青年研究, 2024, (4): 25-34.

[

|

| [38] |

余佳. 场景营造与城市近郊特色小镇建设. 武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2024, 77(2): 30-40.

[

|

| [39] |

陈波, 刘彤瑶. 场景理论下乡村文旅融合的价值表达及其强化路径. 南京社会科学, 2022, (8): 161-168.

[

|

| [40] |

张瑜, 陆林, 陈劼绮, 等. 旅游情境下乡村性的再认知与游客感知测度: 以浙江安吉余村为例. 人文地理, 2024, 39(1): 173-183.

[

|

| [41] |

|

| [42] |

张庆园, 李欣. 政务社交媒体新闻叙事中品牌“被标签化” 的话语分析. 新闻与传播评论, 2023, 76(3): 42-52.

[

|

| [43] |

张荣翼, 潘兴惠. 图像化: 消费文化与技术化双重语境下的解读. 中州学刊, 2014, (4): 98-103.

[

|

| [44] |

孙九霞, 张凌媛, 王思雅. 旅游的另类资本性: 基于三重视角的分析. 商业经济与管理, 2024, (11): 52-59.

[

|

| [45] |

|

| [46] |

王美勤, 杨效忠, 彭敏, 等. 旅游审美疲劳: 表现特征、形成机理与缓解措施. 旅游学刊, 2022, 37(1): 109-117.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |