JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

New models and pathways for enhancing the value of natural resources under ecological security

Received date: 2025-03-18

Revised date: 2025-04-10

Online published: 2025-05-26

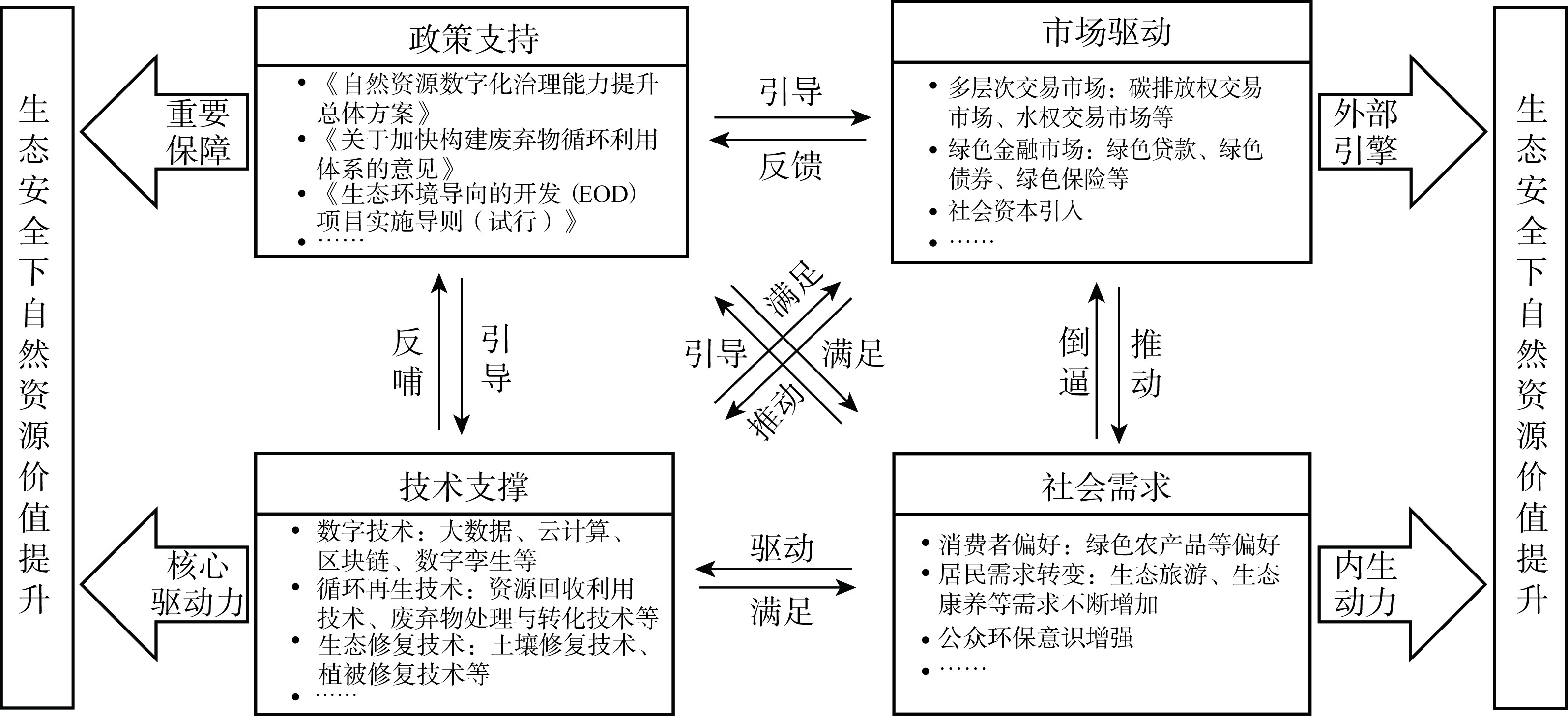

This study clarifies the basic connotation of the value of natural resources under ecological security, constructs a theoretical analytical framework of "policy-technology-market-society", and systematically explores new models and pathways for enhancing the value of natural resources under ecological security, in order to provide theoretical support and practical guidance for promoting the high-quality management of natural resources in the New Era. The new models for enhancing the value of natural resources under ecological security mainly include the digital empowerment model, the combined supply model, the circular regeneration model and the resource ecology-oriented development model, so as to realize the digital management throughout the entire life cycle, optimized allocation, circular utilization, and efficient use of natural resources. The pathways for enhancing the value of natural resources under ecological security include the institutional innovation pathway, the technology-empowerment pathway, the market activation pathway, and the social co-governance pathway. These pathways are aimed at promoting development with a combination of rigidity and flexibility, enhancing efficiency through full-chain efforts, enlivening the market with diverse measures, and aggregating strength through collaborative cooperation, thereby propelling the construction of ecological civilization to a new level.

XIE Hua-lin , CHEN Bin . New models and pathways for enhancing the value of natural resources under ecological security[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2025 , 40(6) : 1698 -1715 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250616

表1 传统自然资源与生态安全下自然资源的联系和区别Table 1 The connection and difference between traditional natural resources and natural resources under ecological security |

| 对比维度 | 传统自然资源 | 生态安全下自然资源 | 联系和区别 |

|---|---|---|---|

| 内涵 | 天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总称 | 自然界中存在、对人类生存和发展具有直接或间接价值,同时能够维持生态平衡、保障生态安全,且在开发利用过程中遵循可持续性原则的各种物质和能量的总称 | 均以自然资源为基础,强调对人类的重要性,但后者注重长期生态平衡和可持续性 |

| 核心目标 | 以经济增长为导向,关注资源开发效率和短期效益 | 以生态安全为导向,追求资源利用与生态保护的协同,促进可持续发展 | 均服务于社会发展,但后者将资源保护纳入国家安全战略框架 |

| 资源分类 | 按再生性分为可再生资源和不可再生资源 | 按生态功能分为供给类、调节类、 文化类等 | 分类存在交叉,但后者分类强调功能性 |

| 利用方式 | 以“索取—消耗”为主,可能造成资源枯竭 | 强调“集约—循环”利用,注重资源再生 能力 | 均需依赖技术创新,但后者更注重资源利用的生态阈值约束 |

| 管理重点 | 以资源数量管理为核心 | 以生态脆弱性管理为核心 | 管理对象相同,但后者引入系统性风险防控机制 |

表2 传统自然资源价值与生态安全下自然资源价值的联系和区别Table 2 The connection and difference between the value of traditional natural resources and the value of natural resources under ecological security |

| 对比维度 | 传统自然资源价值 | 生态安全下自然资源价值 | 联系和区别 |

|---|---|---|---|

| 核心价值 | 主要关注自然资源的经济价值,以满足人类生产和生活需求为导向 | 强调生态价值、社会价值与经济价值的统一,注重资源可持续利用和生态系统平衡 | 均以自然资源的有用性为基础,但后者扩展了价值维度 |

| 评估方法 | 主要采用市场法、成本法等,关注资源开采成本与市场交易价格 | 引入功能价值法、当量因子法等,量化生态调节、文化服务等非市场价值 | 均通过技术手段评估价值,但后者更依赖生物物理模型、能值转换率等跨学科模型 |

| 核心属性 | 强调资源的“可用性”和“稀缺性”,关注经济回报 | 突出“公共性”和“不可逆性”,注重整体生态系统功能 | 均以自然资源为基础,但后者强调资源与环境的整体关联 |

| 价值方式 | 资源消耗型 | 生态经济型、循环经济型 | 前者通过资源消耗实现增值,后者通过生态系统服务市场化实现复合价值提升 |

| [1] |

中共中央党史和文献研究院. 习近平关于总体国家安全观论述摘编. 北京: 中央文献出版社, 2018: 4.

[Institute of Party History and Literature of the Central Committee of the Communist Party of China. Excerpts from Xi Jinping's Discourse on the Overall National Security Concept. Beijing: Central Literature Publishing House, 2018: 4.]

|

| [2] |

于文轩, 冯瀚元. 碳达峰碳中和视域下我国生态安全的现状、难点及进路. 新疆师范大学学报: 哲学社会科学版, 2024, 45(4): 70-79.

[

|

| [3] |

张振波, 何思昆. 数智赋能国家生态安全的机制与路径研究. 南京工业大学学报: 社会科学版, 2025, 24(1): 111-124, 126.

[

|

| [4] |

周燕, 徐莉, 刘梦瑶, 等. 多尺度嵌套的复合生态安全格局构建与管控路径: 以湖北省通城县为例. 规划师, 2024, 40(10): 25-31.

[

|

| [5] |

孟庆瑜, 李佳萌, 王耀华. “保障生态安全”的环境立法表达: 以流域生态安全为中心展开. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(9): 153-161.

[

|

| [6] |

谢花林, 陈彬. 新质生产力赋能自然资源资产价值实现: 基本逻辑、作用机理与关键路径. 中国土地科学, 2024, 38(10): 1-11.

[

|

| [7] |

周珂, 高丽华. 自然资源资产产权制度促进共同富裕的理论机制与实践路径. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(7): 111-119.

[

|

| [8] |

刘家贤. 资源资产保值增值视角下国土空间规划实施路径研究. 规划师, 2023, 39(9): 16-22.

[

|

| [9] |

付宇佳, 谭昌海, 刘晓煌, 等. 自然资源定义、分类,观测监测及其在国土规划治理中的应用. 中国地质, 2022, 49(4): 1048-1063.

[

|

| [10] |

周繁, 李玮晔, 郑祜, 等. 自然资源概念界定及其与国土调查的关联探讨. 中国国土资源经济, 2025, 38(3): 54-65.

[

|

| [11] |

宋马林, 崔连标, 周远翔. 中国自然资源管理体制与制度: 现状、问题及展望. 自然资源学报, 2022, 37(1): 1-16.

[

|

| [12] |

史丹, 胡文龙. 自然资源资产负债表编制探索:在遵循国际惯例中体现中国特色的理论与实践. 北京: 经济管理出版社, 2015: 82.

[

|

| [13] |

马永欢, 吴初国, 黄宝荣, 等. 一图看懂什么是自然资源. 青海国土经略, 2018, (2): 30-32.

[

|

| [14] |

程立海, 崔荣国, 董瑾, 等. 自然资源和国土空间大数据技术应用框架. 地球信息科学学报, 2024, 26(4): 881-897.

[

|

| [15] |

林潇潇. 自然资源资产产权保护法理重构. 中国社会科学报, 2021-01-13(2089).

[

|

| [16] |

焦艳鹏. 自然资源的多元价值与国家所有的法律实现: 对宪法第9条的体系性解读. 法制与社会发展, 2017, 23(1): 128-141.

[

|

| [17] |

谢花林, 陈彬. 基于GEP的区域生态补偿标准研究: 以江西省为例. 生态经济, 2024, 40(11): 146-154.

[

|

| [18] |

李雪敏. 自然资源资产价值评估方法比较与选择. 统计与决策, 2023, 39(6): 14-20.

[

|

| [19] |

雷俊生, 王梓凝. 自然资源资产审计制度的供给侧改革. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(1): 12-21.

[

|

| [20] |

张立新, 朱道林, 代亚婷. 基于人与自然关系的自然资源资产价值认识及实现. 中国土地科学, 2024, 38(11): 1-9.

[

|

| [21] |

周立, 汪庆浩, 罗建章. 组织治理契约: 组织化推动土地资源资本化的理论机制与实践探索. 中国农村经济, 2025, (2): 39-62.

[

|

| [22] |

张晓蕾, 吴飞, 沈春竹, 等. 自然资源资产规划: 理论内涵、作用机理与编制逻辑. 中国土地科学, 2024, 38(4): 11-19.

[

|

| [23] |

张智光. 绿色经济模式的演进脉络与超循环经济趋势. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(1): 78-89.

[

|

| [24] |

戴林琳, 王昕怡, 刘赟, 等. 国土空间生态修复规划编制思路与技术路径. 规划师, 2024, 40(11): 9-16.

[

|

| [25] |

陈倩茹, 陈彬, 谢花林. 海洋生态产品价值实现: 基本逻辑、核心机制与模式. 生态学报, 2025,https://doi.org/10.20103/j.stxb.202408121904.

[

|

| [26] |

王华. 社会资本参与生态保护修复的动力机制、实践困境与完善路径. 环境保护, 2023, 51(3): 45-48.

[

|

| [27] |

谢花林, 李致远. 自然资源领域生态产品价值实现的多主体协同机制与路径. 自然资源学报, 2023, 38(12): 2933-2949.

[

|

| [28] |

国家林业和草原局. 中国智慧林业发展指导意见. http://www.hnlky.cn/upfile/2013913101042487.pdf, 2013-08-23/2025-02-26.

[

|

| [29] |

陈倩茹, 陈彬, 谢花林, 等. 数字赋能生态产品价值实现: 基本逻辑与典型路径. 中国土地科学, 2023, 37(11): 116-127.

[

|

| [30] |

张龙飞, 谢花林, 周国员, 等. 自然资源资产组合供应的理论与实践. 北京: 经济科学出版社, 2025: 173-220.

[

|

| [31] |

谭荣. 自然资源资产组合供应的理论逻辑和政策启示. 中国土地, 2024, (11): 8-12.

[

|

| [32] |

杨红, 柴铎, 李昊云. 自然资源“资产包”组合供应的增值增效机理与组合规制. 中国土地, 2024, (11): 13-17.

[

|

| [33] |

张龙飞, 罗智敏, 张伟, 等. 自然资源资产组合供应的九江实践. 中国土地, 2024, (11): 18-21.

[

|

| [34] |

王保乾. 循环经济发展模式及实现途径的理论研究综述. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(s2): 1-4.

[

|

| [35] |

谢海燕. 绿色发展下循环经济的现状及方向. 宏观经济管理, 2020, (1): 14-21.

[

|

| [36] |

石敏俊, 陈岭楠, 赵云皓, 等. 生态环境导向的开发(EOD)模式的理论逻辑与实践探索. 中国环境管理, 2024, 16(2): 5-14.

[

|

| [37] |

逯元堂. 生态环境导向的开发(EOD)模式创新的总体思考. 环境保护, 2025, 53(Z1): 9-11.

[

|

| [38] |

李宏伟, 王溢晟. EOD模式助力生态文明建设的实践、思考与建议. 环境保护, 2025, 53(Z1): 17-20.

[

|

| [39] |

杜群. 自然生态保护规制实践逻辑对生态环境法典编纂的指引. 政治与法律, 2024, (11): 2-19.

[

|

| [40] |

鄢德奎, 马可. 生态补偿制度功能的实践考察、生成原因与法治进路: 治理还是补偿. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(11): 178-186.

[

|

| [41] |

朱紫阳, 常中兵, 谭宾, 等. 面向国土空间监管的省域自然资源常态化监测研究: 以广东省为例. 自然资源学报, 2025, 40(3): 600-617.

[

|

| [42] |

朱丹, 刘兆璋, 吉富星. 破解生态产品价值实现融资难题的逻辑思路、制度安排与推进路径: 基于特定地域单元视角. 经济纵横, 2025(1): 110-119.

[

|

| [43] |

施志源, 李思锐, 俞虹帆. 自然资源资产所有权委托代理中的权益落实及其制度保障. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(12): 172-183.

[

|

| [44] |

衡霞, 谭振宇. 地方政府农业供给侧改革风险防范责任的制度分析框架. 四川师范大学学报: 社会科学版, 2018, 45(1): 106-113.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |