JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

The effect of government intervention and non-agricultural employment on welfare inequality of the peasant households having transferred out farmland

Received date: 2023-02-27

Revised date: 2023-07-15

Online published: 2024-05-11

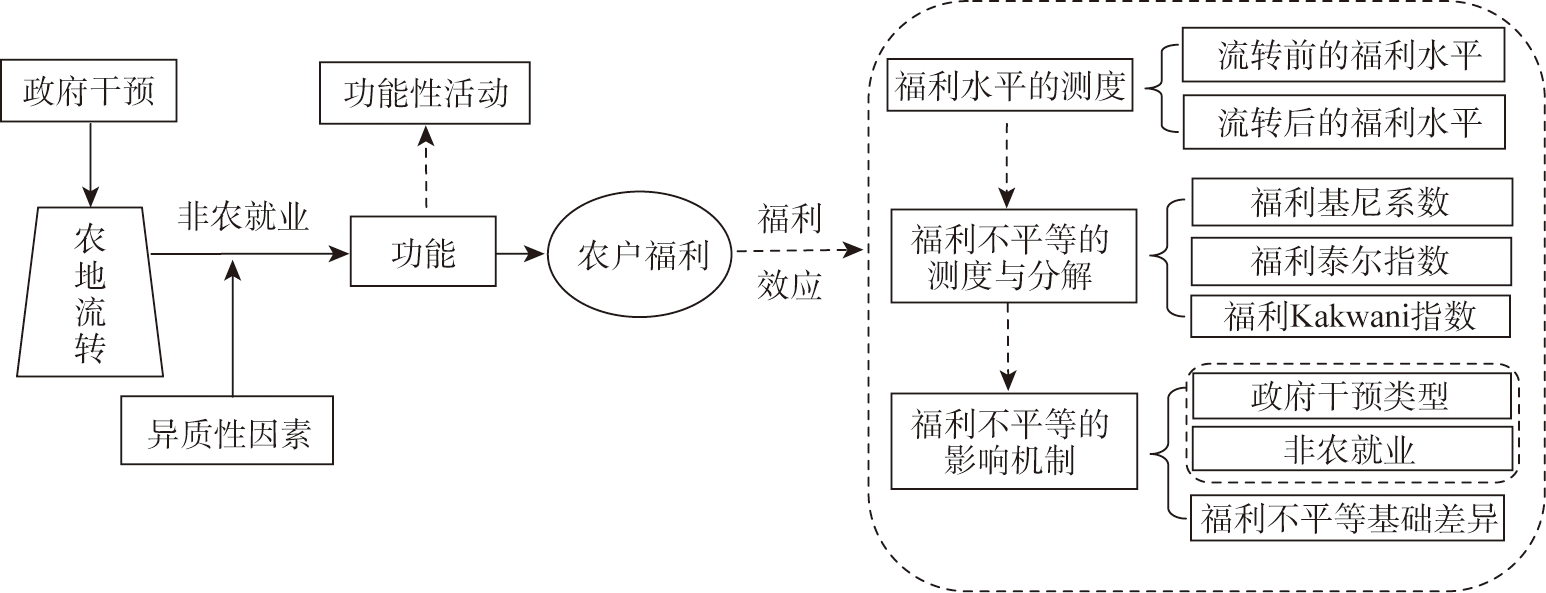

Government intervention and non-agricultural employment would have an important impact on the welfare inequality of peasant households having transferred out farmland. Based on the survey data of the 553 peasant households having transferred out farmland in Shanxi, the welfare levels of these households under government-intervened farmland transfer were measured, and their welfare inequality having transferred out farmland of different types of government intervention was compared and analyzed. The method of Kakwani index, IV approach and Quantile Regression Model were adopted in analyzing the influence of different types of government intervention and non-agricultural employment on the welfare inequality of peasant households having transferred out farmland. The results show that the overall welfare of the peasant households having transferred out farmland was slightly improved under the government-intervened farmland transfer, but the welfare of health, social security and environmental declined. The increase of welfare inequality of such households under government-dominated farmland transfer was greater than that of the peasant households under government-serviced farmland transfer. The government-dominated farmland transfer significantly expanded the welfare inequality of the peasant households having transferred out farmland, while non-agricultural employment significantly alleviated this phenomenon, and non-agricultural employment had a negative moderating effect on the relationship between government intervention types and welfare inequality of the peasant households having transferred out farmland. The government-dominated farmland transfer expanded the welfare inequality of peasant households having transferred out farmland who previously had a large welfare gap with others, and the non-agricultural employment alleviated the welfare inequality of peasant households having transferred out farmland who previously had a narrow welfare gap with others. When the government intervenes in the farmland transfer, it should establish a monitor system and a early warning mechanism of the welfare levels and welfare inequality of peasant households having transferred out farmland, prudently promote the government-dominated farmland transfer, rationally utilizing the regulating role of non-agricultural employment, and strengthening the welfare security of peasant households having transferred out farmland who had a large welfare gap with others.

ZHANG Zhen-yu , FAN Ying , YOU Liang . The effect of government intervention and non-agricultural employment on welfare inequality of the peasant households having transferred out farmland[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(5) : 1119 -1137 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240509

表1 农地转出前后农户福利功能性活动及其指标Table 1 The peasant households' welfare function activity and its index before and after farmland transfer-out |

| 功能性活动及指标 | 指标类型 | 指标说明 | 转出前 | 转出后 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |||||

| 1经济收入 | ||||||||

| 1.1农业收入 | 正向指标 | C | 家庭人均农业收入/万元 | 0.743 | 0.882 | 0.529 | 0.685 | |

| 1.2非农收入 | 正向指标 | C | 家庭人均非农业收入/万元 | 0.612 | 0.594 | 0.948 | 0.795 | |

| 2社会保障 | ||||||||

| 2.1养老保障 | 逆向指标 | D | 养老保障主要方式(商业养老保险或城镇职工养老保险=1,农村养老保险=2,储蓄=3,子女赡养=4,政府救济=5) | 4.021 | 0.615 | 3.718 | 0.722 | |

| 2.2医疗保障 | 逆向指标 | D | 医疗保障主要方式(商业医保或城镇职工医保=1,农村合作医保=2,储蓄=3,子女亲朋帮助=4,政府救济=5) | 3.567 | 0.650 | 3.465 | 0.778 | |

| 2.3失业保障 | 逆向指标 | D | 失业保障主要方式(城镇职工失业保险=1,重新种地=2,储蓄=3,子女亲朋帮助=4,政府救济=5) | 3.587 | 0.449 | 4.133 | 0.624 | |

| 3休憩健康 | ||||||||

| 3.1户主休憩时间 | 正向指标 | C | 户主一年中的非劳作时间/月 | 3.668 | 1.521 | 3.271 | 1.880 | |

| 3.2户主健康 | 逆向指标 | Q | 户主对健康的评价(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 3.062 | 0.789 | 3.185 | 0.722 | |

| 3.3劳动力健康 | 逆向指标 | Q | 劳动力对健康的评价(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 2.487 | 0.892 | 3.043 | 0.764 | |

| 4社会交往 | ||||||||

| 4.1强关系 | 逆向指标 | Q | 有血缘关系的亲属交往情况(非常紧密=1,比较紧密=2,偶尔联系=3,联系较少=4,联系很少=5) | 2.547 | 0.568 | 3.121 | 0.927 | |

| 4.2弱关系 | 逆向指标 | Q | 无血缘关系的朋友交往情况(非常紧密=1,比较紧密=2,偶尔联系=3,联系较少=4,联系很少=5) | 2.657 | 0.507 | 2.173 | 0.758 | |

| 4.3人际关系 | 逆向指标 | Q | 人际关系的满意度(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 2.558 | 0.512 | 2.504 | 0.711 | |

| 5就业培训 | ||||||||

| 5.1培训次数 | 逆向指标 | D | 参与技能培训的次数/次 | 4.215 | 0.567 | 3.930 | 0.743 | |

| 5.2就业技能 | 逆向指标 | Q | 就业技能水平的评价(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 3.765 | 0.522 | 3.551 | 0.827 | |

| 5.3就业稳定 | 逆向指标 | Q | 工作稳定性的满意度(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 3.426 | 0.531 | 3.675 | 0.903 | |

| 6环境状况 | ||||||||

| 6.1人居环境 | 逆向指标 | Q | 交通、卫生等人居环境的评价(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 2.938 | 0.413 | 2.778 | 0.832 | |

| 6.2农地环境 | 逆向指标 | Q | 农地生态环境的评价(很好=1,较好=2,一般=3,较差=4,很差=5) | 2.708 | 0.792 | 2.855 | 0.652 | |

注:数据均来源于农户问卷调查,下同。C表示连续变量,D表示客观型变量,Q表示主观型变量。 |

表2 核心变量和控制变量的描述性统计Table 2 The descriptive statistics of core variables and control variables |

| 变量类型 | 变量名称 | 变量说明 | 均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|

| 农地流转类型 | 政府干预类型 | 政府服务型农地流转=0,政府主导型农地流转=1 | 0.419 | 0.351 |

| 非农就业 | 非农就业 | 非农就业人口占家庭总人口的比例/% | 0.258 | 0.229 |

| 农户特征 | 户主年龄 | 户主年龄/周岁 | 51.63 | 12.80 |

| 户主就业地点 | 本村=1,村外乡镇内=2,乡镇外县内=3,县外市内=4,市外省内=5,省外国内=6,国外=7 | 3.389 | 1.733 | |

| 被抚养人口比例 | 被抚养人口占家庭总人口的比例/% | 0.429 | 0.211 | |

| 社会资本 | 最高受教育年限 | 家庭成员最高受教育年限/年 | 8.272 | 2.245 |

| 是否有干部 | 家庭成员是否有村干部或公务员(否=0,是=1) | 0.161 | 0.282 | |

| 农地特征 | 农地质量 | 全部非平地=1,小部分平地=2,一半平地=3,大部分平地=4,全部平地=5 | 2.527 | 1.149 |

| 农地租金 | 农地每亩(1亩≈667 m2)流转租金/百元 | 1.372 | 0.832 | |

| 流转特征 | 流转规模 | 农户转出农地面积占家庭承包农地面积比例/%: <20=1,20~40=2,40~60=3,60~80=4,80~100=5 | 3.708 | 1.618 |

| 流转协议 | 未签订书面协议=0,签订书面协议=1 | 0.464 | 0.410 | |

| 村庄特征 | 村庄区位 | 使用公共交通到县城的时间/小时 | 0.652 | 0.446 |

| 村人均收入 | 村人均收入/千元 | 8.137 | 5.405 | |

| 自然灾害 | 自然灾害 | 未受灾=0,受灾=1 | 0.526 | 0.482 |

| 区域特征 | 区域特征 | 区分县域,并依据8个样本县的政府干预农地流转率(面积占比),由低到高依次赋值为1~8 | 4.533 | 2.287 |

表3 农地转出前后农户福利的模糊评价Table 3 The fuzzy evaluation of the peasant households' welfare before and after farmland transfer-out |

| 功能性活动 及其指标 | 隶属度 | 功能性活动 及其指标 | 隶属度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 转出前 | 转出后 | 福利 变化值 | 福利变化 幅度/% | 转出前 | 转出后 | 福利 变化值 | 福利变化幅度/% | ||

| 1经济收入 | 0.160 | 0.198 | 0.038 | 23.750 | 4社会交往 | 0.419 | 0.451 | 0.032 | 7.637 |

| 1.1农业收入 | 0.157 | 0.056 | -0.101 | -64.331 | 4.1强关系 | 0.433 | 0.386 | -0.047 | -10.855 |

| 1.2非农收入 | 0.164 | 0.298 | 0.134 | 81.707 | 4.2弱关系 | 0.408 | 0.495 | 0.087 | 21.324 |

| 2社会保障 | 0.425 | 0.415 | -0.010 | -2.353 | 4.3人际关系 | 0.422 | 0.445 | 0.023 | 5.450 |

| 2.1养老保障 | 0.394 | 0.415 | 0.021 | 5.330 | 5就业培训 | 0.228 | 0.271 | 0.043 | 18.860 |

| 2.2医疗保障 | 0.443 | 0.457 | 0.014 | 3.160 | 5.1培训次数 | 0.156 | 0.218 | 0.062 | 39.744 |

| 2.3失业保障 | 0.437 | 0.355 | -0.082 | -18.764 | 5.2就业技能 | 0.224 | 0.291 | 0.067 | 29.911 |

| 3休憩健康 | 0.413 | 0.397 | -0.016 | -3.874 | 5.3就业稳定 | 0.306 | 0.273 | -0.033 | -10.784 |

| 3.1户主休憩时间 | 0.269 | 0.256 | -0.013 | -4.833 | 6环境状况 | 0.438 | 0.431 | -0.007 | -1.598 |

| 3.2户主健康 | 0.383 | 0.374 | -0.009 | -2.350 | 6.1人居环境 | 0.416 | 0.433 | 0.017 | 4.087 |

| 3.3劳动力健康 | 0.516 | 0.491 | -0.025 | -4.845 | 6.2农地环境 | 0.455 | 0.431 | -0.024 | -5.275 |

| 福利指数 | 0.343 | 0.357 | 0.014 | 4.082 | |||||

表4 农地转出前后农户福利不平等的泰尔指数的一级分解Table 4 The first order decomposition of Theil index of the peasant households' welfare inequality before and after farmland transfer-out |

| 样本 总体差距 | 政府主导型和政府服务型农地转出户组间差距 | 政府主导型和政府服务型 农地转出户组内差距 | 政府主导型农地转出户内部差距 | 政府服务型农地转出户内部差距 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 转出前 | 泰尔指数 | 0.0773 | 0.0162 | 0.0611 | 0.0317 | 0.0294 |

| 贡献率/% | 100.00 | 20.96 | 79.04 | 41.01 | 38.03 | |

| 转出后 | 泰尔指数 | 0.0843 | 0.0181 | 0.0662 | 0.0351 | 0.0311 |

| 贡献率/% | 100.00 | 21.47 | 78.53 | 41.64 | 36.89 | |

表5 农地转出户福利不平等的影响机制模型估计结果Table 5 The estimation results of the influence mechanism model of the peasant households' welfare inequality |

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 核心变量 | 政府干预类型 | 0.0413*** (0.0162) | 0.0343*** (0.0130) | 0.0358*** (0.0125) | 0.0362*** (0.0103) |

| 非农就业 | -0.0215** (0.0090) | -0.0147* (0.0114) | -0.0196** (0.0105) | -0.0127** (0.0116) | |

| 政府干预类型×非农就业 | -0.0085** (0.0046) | -0.0064** (0.0037) | |||

| 农户特征 | 户主年龄 | 0.0017* (0.0009) | 0.0015* (0.0007) | ||

| 户主就业地点 | 0.0073 (0.0133) | 0.0085 (0.0147) | |||

| 被抚养人口比例 | 0.0016** (0.0007) | 0.0017** (0.0006) | |||

| 社会资本 | 最高受教育年限 | 0.0081** (0.0032) | 0.0078** (0.0026) | ||

| 是否有干部 | -0.0057 (0.0083) | -0.0054 (0.0079) | |||

| 农地特征 | 农地质量 | -0.0062 (0.0078) | -0.0057 (0.0064) | ||

| 农地租金 | -0.0082 (0.0105) | -0.0064 (0.0091) | |||

| 流转特征 | 流转规模 | 0.0064 (0.0078) | 0.0069 (0.0082) | ||

| 流转协议 | -0.0079* (0.0040) | -0.0063* (0.0035) | |||

| 村庄特征 | 村庄区位 | -0.0157** (0.0065) | -0.0135** (0.0060) | ||

| 村人均收入 | -0.0059 (0.0109) | -0.0066 (0.0085) | |||

| 自然灾害 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |

| 区域特征 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |

| Pseudo R2 | 0.0972 | 0.1691 | 0.1152 | 0.1561 | |

| 样本量/份 | 553 | 553 | 553 | 553 | |

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著,括号中数值为稳健标准误,下同。 |

表6 农地转出户福利不平等影响机制的内生性处理及稳健性检验估计结果Table 6 The estimation results of endogenous treatment and robustness test of influence mechanism of the peasant households' welfare inequality |

| 解释变量 | 模型5(IV) | 模型6(LIML) | 模型7(IV) | 模型8(IV) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一阶段 (农地流转类型) | 第一阶段 (非农就业) | 第二阶段 | 第二阶段 | 第二阶段 | 分样本 第二阶段 | |

| IV:村级流转特征 | 0.0271** (0.0125) | 0.0073 (0.0065) | ||||

| IV:村级非农就业特征 | 0.0052 (0.0046) | 0.0116** (0.0049) | ||||

| 政府干预类型 | 0.0421*** (0.0137) | 0.0433*** (0.0122) | 0.0564*** (0.0192) | 0.0386** (0.0185) | ||

| 非农就业 | -0.0165* (0.0073) | -0.0197* (0.0105) | -0.0270* (0.0139) | -0.0217* (0.0116) | ||

| 控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 自然灾害 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 区域特征 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| F统计量 | 37.76 | 42.29 | ||||

| 内源性Wald χ2 | 172.73 | 229.82 | 241.72 | 157.07 | ||

| Wald检验(Prob>chi2) | 0.0173 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0144 | ||

| 样本量/份 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 416 |

表7 农地转出户福利不平等影响机制的分位数回归模型估计结果Table 7 The estimation results of Quantile Regression Model of influence mechanism of the peasant households' welfare inequality |

| 解释变量 | 分位数回归 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| θ=0.1 | θ=0.25 | θ=0.5 | θ=0.75 | θ=0.9 | |

| 政府干预类型 | 0.0051 (0.0186) | 0.0072* (0.0055) | 0.0289** (0.0172) | 0.0316*** (0.0131) | 0.0247*** (0.0085) |

| 非农就业 | -0.0270* (0.0151) | -0.0258* (0.0137) | -0.0217** (0.0125) | -0.0159** (0.0096) | -0.0104 (0.0181) |

| 政府干预类型×非农就业 | -0.0141* (0.0096) | -0.0105** (0.0059) | -0.0089** (0.0050) | -0.0069** (0.0038) | -0.0051* (0.0043) |

| 控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 自然灾害 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 区域特征 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| Pseudo R2 | 0.1371 | 0.1182 | 0.1049 | 0.0853 | 0.0722 |

| 样本量/份 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |

| [1] |

央视网. 全国家庭承包耕地流转面积超5.55亿亩, https://news.cctv.com/2021/04/26/ARTI84jFWqfVaUt2spwEZhJc210426.shtml, 2021-04-26.

[CCTV Network. The total area of farmland transferred under household contract exceeded 555 million mu, https://news.cctv.com/2021/04/26/ARTI84jFWqfVaUt2spwEZhJc210426.shtml, 2021-04-26.]

|

| [2] |

洪名勇, 何玉凤, 宋恒飞. 中国农地流转与农民收入的时空耦合关系及空间效应. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3084-3098.

[

|

| [3] |

蔡洁, 夏显力. 农地流转真的能够减贫吗?. 干旱区资源与环境, 2018, 32(7): 1-6.

[

|

| [4] |

游和远, 吴次芳, 鲍海君. 农地流转、非农就业与农地转出户福利: 来自黔浙鲁农户的证据. 农业经济问题, 2013, 34(3): 16-25, 110.

[

|

| [5] |

牛文浩, 申淑虹, 罗岚, 等. 地形差异视角下耕地流转对农户收入差距的影响及其分解: 以黄河流域中上游1879份农户数据为例. 自然资源学报, 2023, 38(5): 1262-1282.

[

|

| [6] |

土流网. 耕地流转进度, https://www.tuliu.com/data/nationalProgress.html, 2022-02-15.

[Land Transfer Network. Progress of cultivated land transfer, https://www.tuliu.com/data/nationalProgress.html, 2022-02-15.]

|

| [7] |

马贤磊, 仇童伟, 钱忠好. 农地流转中的政府作用: 裁判员抑或运动员: 基于苏、鄂、桂、黑四省(区)农户农地流转满意度的实证分析. 经济学家, 2016, (11): 83-89.

[

|

| [8] |

王雪琪, 曹铁毅, 邹伟. 地方政府干预农地流转对生产效率的影响: 基于水稻种植户的分析. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(9): 133-141.

[

|

| [9] |

张建, 冯淑怡, 诸培新. 政府干预农地流转市场会加剧农村内部收入差距吗: 基于江苏省四个县的调研. 公共管理学报, 2017, 14(1): 104-116, 158-159.

[

|

| [10] |

吴爱娣, 夏显力, 翟黎明, 等. 关中—天水经济区政府主导型农地流转对转出户非农就业的影响: 基于DID模型的实证分析. 中国土地科学, 2018, 32(2): 12-18.

[

|

| [11] |

张建, 诸培新. 不同农地流转模式对农业生产效率的影响分析: 以江苏省四县为例. 资源科学, 2017, 39(4): 629-640.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

翟黎明, 夏显力, 吴爱娣. 政府不同介入场景下农地流转对农户生计资本的影响: 基于PSM-DID的计量分析. 中国农村经济, 2017, (2): 2-15.

[

|

| [14] |

廖沛玲, 赵健, 夏显力. 农地转出前后农户福利变化及差异研究: 以关天经济区政府主导型农地流转为例. 资源科学, 2018, 40(7): 1354-1364.

[

|

| [15] |

夏显力, 贾书楠, 蔡洁, 等. 农地流转中转出户的福利效应: 基于政府主导与市场主导两种模式的比较分析. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2018, 18(2): 79-85.

[

|

| [16] |

于传岗. 政府主导型农地流转模式特征与演化趋势. 商业研究, 2012, (12): 186-192.

[

|

| [17] |

赵昕, 蒋文莉. 社会资本对就业中过度教育匹配的影响及其机制: 来自CFPS2018的证据. 湖南农业大学学报: 社会科学版, 2021, 22(1): 77-86.

[

|

| [18] |

甄小鹏, 凌晨. 农村劳动力流动对农村收入及收入差距的影响: 基于劳动异质性的视角. 经济学(季刊), 2017, 16(3): 1073-1096.

[

|

| [19] |

王珊, 洪名勇, 钱文荣. 农地流转中的政府作用与农户收入: 基于贵州省608户农户调查的实证分析. 中国土地科学, 2020, 34(3): 39-48.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

孙伟. 我国农村土地流转中的政府行为研究. 合肥: 安徽农业大学, 2013.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

程飞. 不同农村土地流转模式绩效评价研究. 重庆: 西南大学, 2014.

[

|

| [25] |

刘鸿渊. 农地集体流转的农民收入增长效应研究: 以政府主导下的农地流转模式为例. 农村经济, 2010, (7): 57-61.

[

|

| [26] |

魏玲, 张安录, 望晓东. 农地城市流转中福利变化研究进展综述. 中国土地科学, 2011, 25(3): 90-96.

[

|

| [27] |

谢花林, 黄萤乾. 非农就业与土地流转对农户耕地撂荒行为的影响: 以闽赣湘山区为例. 自然资源学报, 2022, 37(2): 408-423.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

万广华. 不平等的度量与分解. 经济学(季刊), 2009, 8(1): 347-368.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

袁方, 史清华. 农民工福利问题研究. 北京: 中国农业出版社, 2019: 110-112.

[

|

| [34] |

吴明隆. 问卷统计分析实务:SPSS操作与应用. 重庆: 重庆大学出版社, 2010: 244.

[

|

| [35] |

程名望,

[

|

| [36] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |