JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Optimizing territorial spatial pattern for carbon sink growth: Theoretical framework and action logic

Received date: 2023-09-18

Revised date: 2024-02-01

Online published: 2024-05-11

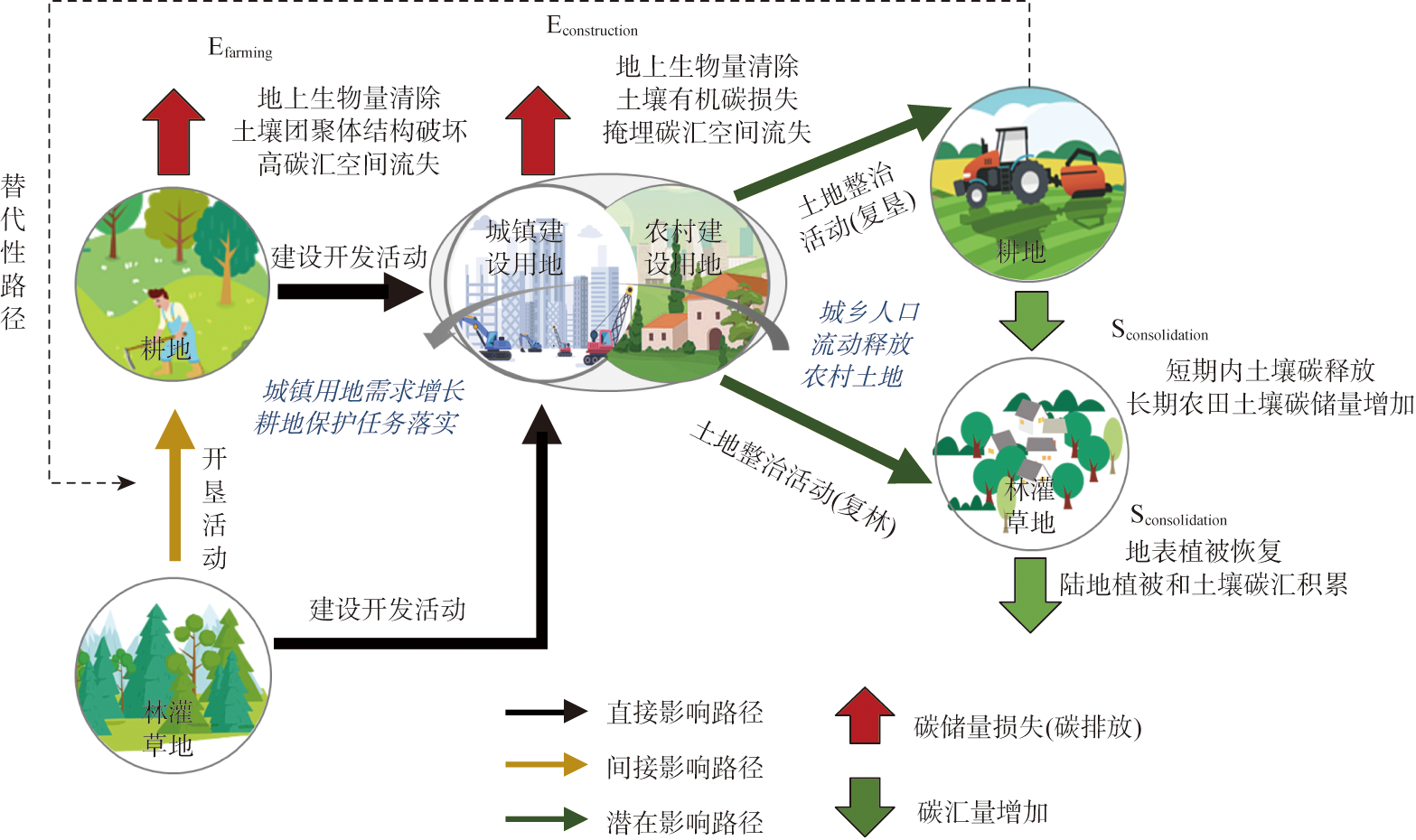

The patterns of territorial spatial development determine the dynamic carbon balance in regional terrestrial ecosystems. In the context of global "carbon neutrality" and China's new urbanization transformation, it is urgent to establish development patterns that enhance terrestrial ecosystems' carbon sink capacity. To this end, the study establishes a systematic cognitive framework for the carbon balance effects of land use under urbanization. It proposes a "direct-indirect-potential" typology for the impact of urbanization-induced land use changes on terrestrial ecosystems' carbon cycling. To achieve the goal of carbon sequestration and increase in terrestrial ecosystems, the study explores the inherent logic of low-carbon optimization in territorial spatial layout. It also deconstructs the governance dimensions of low-carbon optimization in territorial spatial layout concerning "quantity, spatial layout, and spatial utilization". Finally, the study proposes policy instruments and improvement suggestions for supporting low-carbon adjustments in territorial spatial layout. In conclusion, the study's first contribution is the enhancement of low-carbon thinking in territorial spatial development and utilization. Secondly, it broadens the research path for low-carbon optimization in territorial space. The study highlights the positive role of territorial spatial layout optimization and governance in achieving regional "carbon neutrality" goals.

WANG Tian-yu , YUE Wen-ze . Optimizing territorial spatial pattern for carbon sink growth: Theoretical framework and action logic[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(5) : 1008 -1021 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240502

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

王艳. “双碳”目标下中国碳排放规模情景预测. 济南: 山东财经大学, 2022.

[

|

| [5] |

王倩倩, 娄媛媛, 张鹏岩, 等. 能源消费背景下河南省碳排放测算及碳达峰预测. 河南大学学报: 自然科学版, 2023, 53(1): 47-59.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

于贵瑞, 朱剑兴, 徐丽, 等. 中国生态系统碳汇功能提升的技术途径: 基于自然解决方案. 中国科学院院刊, 2022, 37(4): 490-501.

[

|

| [9] |

陈广生, 田汉勤. 土地利用/覆盖变化对陆地生态系统碳循环的影响. 植物生态学报, 2007, 31(2): 189-204.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

黄贤金, 张秀英, 卢学鹤, 等. 面向碳中和的中国低碳国土开发利用. 自然资源学报, 2021, 36(12): 2995-3006.

[

|

| [13] |

荀文会. “碳中和”视角下的沈阳市国土空间规划路径. 规划师, 2022, 38(10): 88-92.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

赵荣钦, 黄贤金, 揣小伟. 中国土地利用碳排放的研究误区和未来趋向. 中国土地科学, 2016, 30(12): 83-92.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

岳文泽, 王田雨, 甄延临. “三区三线”为核心的统一国土空间用途管制分区. 中国土地科学, 2020, 34(5): 52-59, 68.

[

|

| [23] |

董祚继. 优化国土空间布局, 推动城市低碳发展. 环境经济, 2018, (13): 50-51.

[

|

| [24] |

李双成. 国土空间规划如何助力碳中和. 当代贵州, 2021, (26): 78.

[

|

| [25] |

黄贤金, 张安录, 赵荣钦, 等. 碳达峰、碳中和与国土空间规划实现机制. 现代城市研究, 2022, (1): 1-5.

[

|

| [26] |

丁明磊, 杨晓娜, 赵荣钦, 等. 碳中和目标下的国土空间格局优化: 理论框架与实践策略. 自然资源学报, 2022, 37(5): 1137-1147.

[

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

田光进, 周全斌, 赵晓丽, 等. 中国城镇扩展占用耕地的遥感动态监测. 自然资源学报, 2002, 17(4): 476-480.

[

|

| [31] |

谈明洪, 吕昌河. 城市用地扩展与耕地保护. 自然资源学报, 2005, 20(1): 52-58.

[

|

| [32] |

赖力. 中国土地利用的碳排放效应研究. 南京: 南京大学, 2011.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

柯新利, 杨柏寒, 盛思雨. 耕地位移的影响与对策建议. 中国土地, 2023, (2): 4-7.

[

|

| [35] |

杨柏寒. 耕地位移效应及情景模拟. 武汉: 华中农业大学, 2019.

[

|

| [36] |

柯新利, 杨银玲, 朱梦珂, 等. 耕地位移的演进、挑战与对策建议. 中国土地科学动态, 2022, (4): 1-4.

[

|

| [37] |

宋戈, 吴次芳, 王杨. 城镇化发展与耕地保护关系研究. 农业经济问题, 2006, (1): 64-67, 80.

[

|

| [38] |

孙鹏媛. 洛阳城市化进程中的耕地保护问题研究. 开封: 河南大学, 2008.

[

|

| [39] |

田光明. 城乡统筹视角下农村土地制度改革研究: 以宅基地为例. 南京: 南京农业大学, 2011.

[

|

| [40] |

陶然, 王瑞民, 潘瑞. 新型城镇化的关键改革与突破口选择. 城市规划, 2015, 39(1): 9-15.

[

|

| [41] |

刘同山, 张云华. 城镇化进程中的城乡二元土地制度及其改革. 求索, 2020, (2): 135-142.

[

|

| [42] |

颜昌武, 杨怡宁. 什么是空间治理?. 广西师范大学学报: 哲学社会科学版, 2023, 59(1): 20-31.

[

|

| [43] |

|

| [44] |

黄征学, 祁帆. 完善国土空间用途管制制度研究. 宏观经济研究, 2018, (12): 93-103.

[

|

| [45] |

王权典. 新型城镇化存量土地再开发之调控与规制策略. 北京: 知识产权出版社, 2015.

[

|

| [46] |

张金明, 陈利根. 宅基地土地置换若干问题探析. 山西农业大学学报: 社会科学版, 2011, 10(3): 281-284, 299.

[

|

| [47] |

王婧, 方创琳, 王振波. 我国当前城乡建设用地置换的实践探索及问题剖析. 自然资源学报, 2011, 26(9): 1453-1466.

[

|

| [48] |

王权典, 吴次芳. 城乡统筹视阈中建设用地增减挂钩“土地新政”之法治检讨. 社会科学战线, 2013, (5): 183-192.

[

|

| [59] |

吴次芳, 叶艳妹, 吴宇哲, 等. 国土空间规划. 北京: 地质出版社, 2019.

[

|

| [50] |

|

| [51] |

范建红, 蔡克光. 美国城市蔓延治理及其对中国的启示: 基于土地制度的视角. 城市问题, 2014, (10): 78-83.

[

|

| [52] |

|

| [53] |

莫张勤. 生态保护红线制度的理论证成与中国实践. 长江流域资源与环境, 2019, 28(10): 2484-2490.

[

|

| [54] |

龙志. 县域尺度碳排放时空格局与碳平衡分区优化. 兰州: 兰州大学, 2023.

[

|

| [55] |

宋亚亭, 黄翔. 快速城镇化进程中空心村问题探析. 山西建筑, 2010, 36(3): 41-42.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |