JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Cultivated land use control from the perspective of "non-grain" governance: Response logic and framework construction

Received date: 2023-07-17

Revised date: 2024-01-07

Online published: 2024-04-11

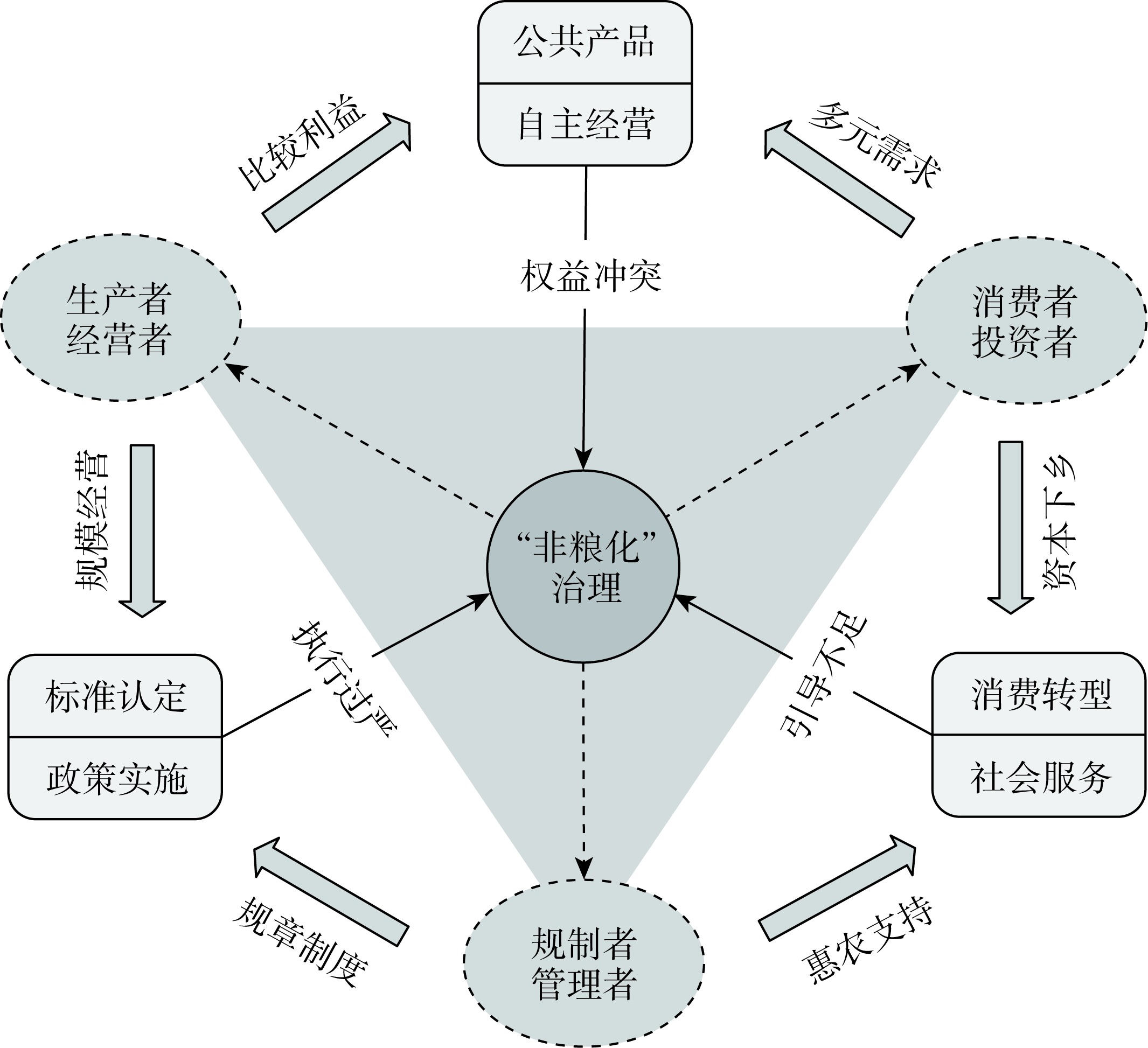

The fundamental guarantee of national food security lies in cultivated land. In the background of territorial and spatial use control, the single control of cultivated land quantity from the past has turned to the implementation of "storing grain in the land" strategy nowadays, and the "integrated food security thought" has also given a new connotation to the national food security strategy. The governance of "non-grain" in the new era needs to explore the response logic of cultivated land use control and thus construct a theoretical framework system. By reviewing the implementation of "non-grain" governance policies and the current dilemma between public goods and autonomous management, standard identification and policy implementation, consumption transformation and social service, this paper points out that the response logic of cultivated land use control should be focused on the three different dimensions of governance perspectives, namely bottom-line control, dynamic development and value realization. Aiming at each perspective, analysis of relationships should focus on the following aspects, protecting national and personal interests from the perspective of security and efficiency coordination, dealing with the self-sufficiency of rations and the upgrading of consumption from the perspective of supply and demand matching, realizing the priority and versatility of cultivated land utilization from the perspective of resource and asset transformation. The theoretical framework should refer to the principles of multi-level planning targets, refined zoning management, life cycle process and differentiated rule system. Further, the establishment of the use control framework consists of four core contents, regulation basis, pattern, section and methods. The regulation basis should refine the rules of "transfer-in" and "transfer-out" of cultivated land, which is helpful to improve the rule of law. The regulation pattern should make good use of the combination of partition, element and behavior, and carry out differentiated control measures mainly according to "three areas and three lines". The regulation section should highlight the "non-grain" governance of life cycle process, which needs to strengthen the role of use control in all aspects of investigation, registration, planning, restoration, utilization and supervision. The regulation methods should focus on innovation in aspects of administrative, social, economic and technical fields. In conclusion, this study can provide reference for the policy design of preventing "non-grain" and improving China's most stringent system of cultivated land protection.

YUAN Yuan , WANG Ya-hua , XU Ping . Cultivated land use control from the perspective of "non-grain" governance: Response logic and framework construction[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(4) : 942 -959 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240412

| [1] |

习近平. 加快建设农业强国推进农业农村现代化. 求是, 2023, (6): 4-17.

[

|

| [2] |

陈秧分, 王介勇, 张凤荣, 等. 全球化与粮食安全新格局. 自然资源学报, 2021, 36(6): 1362-1380.

[

|

| [3] |

|

| [4] |

谢高地, 成升魁, 肖玉, 等. 新时期中国粮食供需平衡态势及粮食安全观的重构. 自然资源学报, 2017, 32(6): 895-903.

[

|

| [5] |

|

| [6] |

孔祥斌. 中国耕地保护生态治理内涵及实现路径. 中国土地科学, 2020, 34(12): 1-10.

[

|

| [7] |

吴九兴, 黄征学. 构建多维度耕地保护制度体系的探讨. 中国土地, 2021, (11): 12-13.

[

|

| [8] |

邓红蒂, 袁弘, 祁帆. 基于自然生态空间用途管制实践的国土空间用途管制思考. 城市规划学刊, 2020, (1): 23-30.

[

|

| [9] |

祖健, 艾东, 郝晋珉, 等. 国土空间用途管制的挑战与对策: 以北京市规划实践为基础. 城市发展研究, 2021, 28(2): 1-8.

[

|

| [10] |

田双清, 陈磊, 姜海. 从土地用途管制到国土空间用途管制: 演进历程、轨迹特征与政策启示. 经济体制改革, 2020, (4): 12-18.

[

|

| [11] |

朱江, 张国杰, 姚江春. 基于逻辑框架法的自然资源用途管制路径与方法研究. 自然资源学报, 2022, 37(1): 59-69.

[

|

| [12] |

韩杨. 中国耕地保护利用政策演进、愿景目标与实现路径. 管理世界, 2022, 38(11): 121-131.

[

|

| [13] |

马骁骏. 耕地用途管制的法律本位观. 中国土地科学, 2023, 37(3): 20-27.

[

|

| [14] |

成升魁, 李云云, 刘晓洁, 等. 关于新时代我国粮食安全观的思考. 自然资源学报, 2018, 33(6): 911-926.

[

|

| [15] |

金晓斌, 梁鑫源, 韩博, 等. 面向中国式现代化的耕地保护学理解析与地理学支撑框架. 经济地理, 2022, 42(11): 142-150.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

蓝红星, 李芬妮. 基于大食物观的“藏粮于地”战略: 内涵辨析与实践展望. 中州学刊, 2022, (12): 49-56.

[

|

| [18] |

王晓君, 何亚萍, 蒋和平. “十四五”时期的我国粮食安全: 形势、问题与对策. 改革, 2020, (9): 27-39.

[

|

| [19] |

吴郁玲, 张佩, 于亿亿, 等. 粮食安全视角下中国耕地“非粮化”研究进展与展望. 中国土地科学, 2021, 35(9): 116-124.

[

|

| [20] |

晓叶. 从“占补平衡”到“进出平衡”. 中国土地, 2022, (1): 1.

[

|

| [21] |

任大鹏, 彭博. 防止耕地“非粮化”的法律规制研究. 中国土地科学, 2022, 36(7): 1-9.

[

|

| [22] |

匡远配, 刘洋. 农地流转过程中的“非农化”“非粮化”辨析. 农村经济, 2018, (4): 1-6.

[

|

| [23] |

孔祥斌. 耕地“非粮化”问题、成因及对策. 中国土地, 2020, (11): 17-19.

[

|

| [24] |

辛良杰. 中国居民膳食结构升级、国际贸易与粮食安全. 自然资源学报, 2021, 36(6): 1469-1480.

[

|

| [25] |

黄建伟, 张兆亮. 地方政府参与耕地流转“非粮化”的逻辑及其治理: 基于耕地种树绿化的案例研究. 中国土地科学, 2023, 37(1): 114-123.

[

|

| [26] |

邹金浪, 刘陶红, 张传, 等. 中国耕地食物生产变迁及“非粮化”影响评估. 中国土地科学, 2022, 36(9): 29-39.

[

|

| [27] |

樊胜根. 大食物观引领农食系统转型全方位夯实粮食安全根基. 农村.农业.农民(B版), 2023, (2): 10-12.

[

|

| [28] |

曲福田, 马贤磊, 郭贯成. 从政治秩序、经济发展到国家治理: 百年土地政策的制度逻辑和基本经验. 管理世界, 2021, 37(12): 1-15.

[

|

| [29] |

吴宇哲, 许智钇. 大食物观下的耕地保护策略探析. 中国土地, 2023, (1): 4-8.

[

|

| [30] |

陈浮, 李宇航, 于昊辰, 等. “大食物观”统领国土空间开发和保护格局重塑. 中国土地科学, 2023, 37(4): 1-10.

[

|

| [31] |

曹宇, 李国煜, 王嘉怡, 等. 耕地非粮化的系统认知与研究框架: 从粮食安全到多维安全. 中国土地科学, 2022, 36(3): 1-12.

[

|

| [32] |

张晏维, 卢新海. 差异化政策工具对耕地保护效果的影响. 资源科学, 2022, 44(4): 660-673.

[

|

| [33] |

钱家乘, 师诺, 赵华甫, 等. 中国耕地弹性管控的理论解析与研究框架: 从单一目标权衡到多目标协同. 中国土地科学, 2023, 37(3): 38-47.

[

|

| [34] |

赵亚莉, 龙开胜. 农地“三权”分置下耕地生态补偿的理论逻辑与实现路径. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2020, 20(5): 119-127.

[

|

| [35] |

谷晓坤, 唐秀美, 王学新. 国土空间规划框架下“生态券”核算方法与交易机制: 以京津冀地区为例. 自然资源学报, 2023, 38(3): 631-641.

[

|

| [36] |

周侃, 樊杰, 盛科荣. 国土空间管控的方法与途径. 地理研究, 2019, 38(10): 2527-2540.

[

|

| [37] |

杨壮壮, 袁源, 王亚华, 等. 生态文明背景下的国土空间用途管制: 内涵认知与体系构建. 中国土地科学, 2020, 34(11): 1-9.

[

|

| [38] |

张京祥, 夏天慈. 治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2040-2050.

[

|

| [39] |

程茂吉. 全域国土空间用途管制体系研究. 城市发展研究, 2020, 27(8): 6-12.

[

|

| [40] |

张晓玲, 吕晓. 国土空间用途管制的改革逻辑及其规划响应路径. 自然资源学报, 2020, 35(6): 1261-1272.

[

|

| [41] |

林坚, 吴宇翔, 吴佳雨, 等. 论空间规划体系的构建: 兼析空间规划、国土空间用途管制与自然资源监管的关系. 城市规划, 2018, 42(5): 9-17.

[

|

| [42] |

岳文泽, 王田雨. 中国国土空间用途管制的基础性问题思考. 中国土地科学, 2019, 33(8): 8-15.

[

|

| [43] |

王向东, 张恒义, 刘卫东, 等. 论土地利用规划分区的科学化. 经济地理, 2015, 35(1): 7-14.

[

|

| [44] |

谢花林, 欧阳振益, 陈倩茹. 耕地细碎化促进了耕地“非粮化”吗: 基于福建丘陵山区农户的微观调查. 中国土地科学, 2022, 36(1): 47-56.

[

|

| [45] |

郝晋珉, 张金懿. 农用地全域全类型保护与空间用途差别化管制探讨. 中国土地, 2022, (11): 22-23.

[

|

| [46] |

林坚, 武婷, 张叶笑, 等. 统一国土空间用途管制制度的思考. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2200-2208.

[

|

| [47] |

赵华甫. 耕地“进出平衡”应立足资源本底和系统治理. 中国土地, 2023, (3): 24-26.

[

|

| [48] |

杜国明, 梁常安, 李宁宁. 建立国家耕地战略储备制度的思考. 农业经济与管理, 2022, (3): 20-27.

[

|

| [49] |

徐艳晴, 刘鑫, 曹靓, 等. 耕地“非粮化”领域政府部门职责明晰化研究. 中国土地科学, 2022, 36(10): 13-20.

[

|

| [50] |

钟太洋, 黄文娟. 耕地进出平衡的政策缘由、初步效果和实施优化. 中国土地, 2023, (5): 25-26.

[

|

| [51] |

陈美球. 耕地“进出平衡”应立足于区域粮食产能提升. 中国土地, 2022, (10): 22-24.

[

|

| [52] |

王广华. 切实加强耕地保护改革完善占补平衡制度. 人民日报, 2023-10-10 ( 10).

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |