JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Multi-scale spatial deconstruction and evaluation of Sustainable Development Goals

Received date: 2023-02-20

Revised date: 2023-11-01

Online published: 2024-03-12

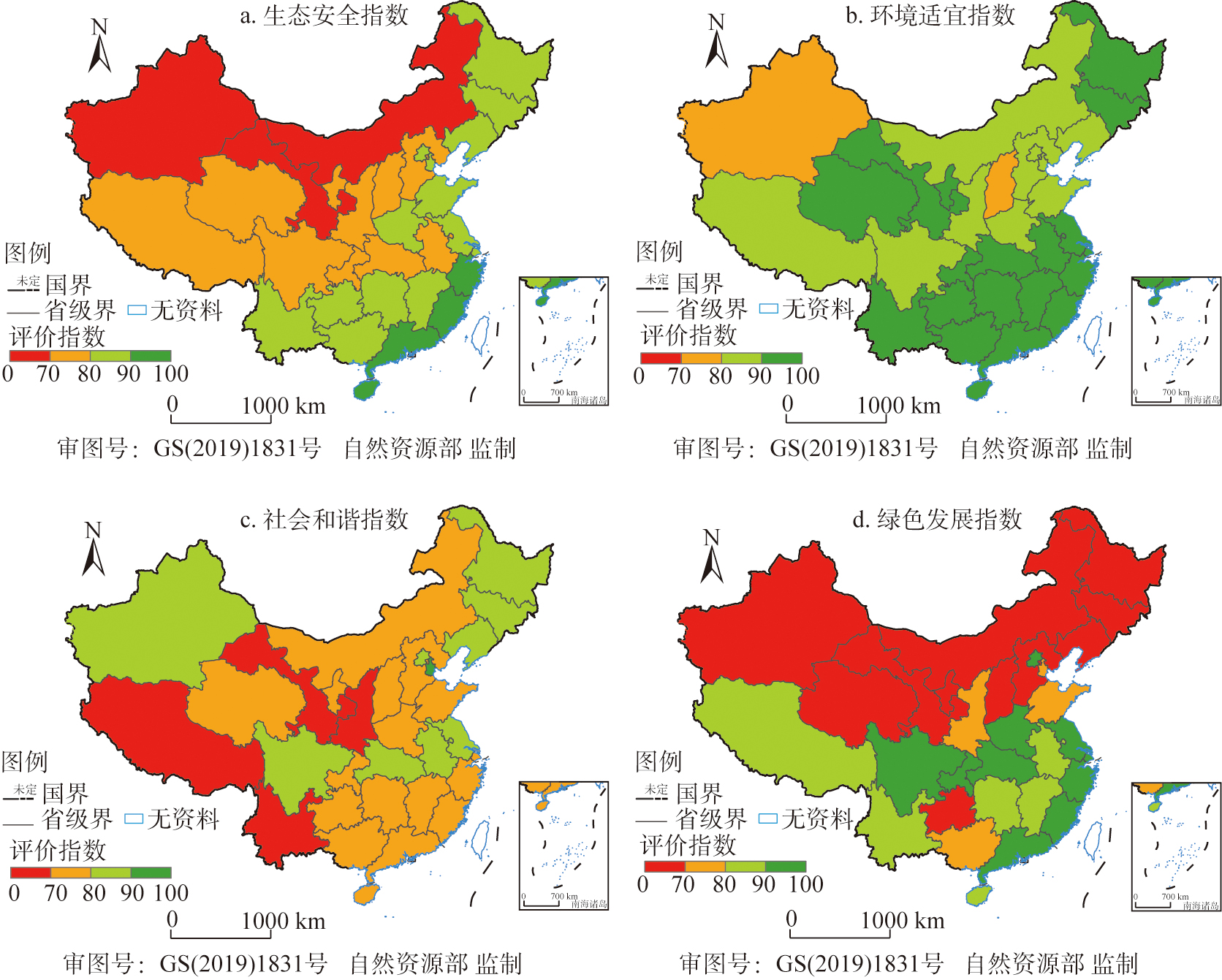

Assessment and monitoring are an essential part of promoting the achievement of the sustainable development. Currently, theoretical research and localized program around the Sustainable Development Goals (SDGs) have been in full swing, but the relevant assessment and practice process is still lacking in the consideration of target constraints and hierarchical transmission. To this end, the study establishes a sustainable development assessment oriented towards the SDGs and concerned on the systematicity and openness, which can be deconstructed and applied in multiscale spatial units. The results show that, at the national and regional levels, the gap between SDGs and the current level in 2020 regarding to the dimensions of safe ecology, pleasant environment and green development is rapidly narrowing. On the contrary, there is still a large gap on the dimension of harmony society, though the index experiences a steady growth, which can be interpreted as the uneven income distribution and large urban-rural differences. It is crucial to identify the priorities of different regions and the synergies and trade-off between indicators in different scaled objectives to promote the implementation of the SDGs. The proposed assessment program supports the diagnosis of regional problems of sustainable development and the understanding of interrelationships between different regions and goals. It also facilitates the active participation of different levels and actors in the cause of sustainable development within an open framework, and helps to systematically assess and monitor the process of realizing SDGs.

YANG Zhen-shan , YANG Hang , YANG Lin-sheng , GE Quan-sheng . Multi-scale spatial deconstruction and evaluation of Sustainable Development Goals[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(3) : 489 -507 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240301

表1 中国可持续发展相关指标评价体系Table 1 Multi-indicator evaluation system related to sustainable development in China |

| 指导思想 | 来源/ 代表研究 | 年份 | 评价维度 | 指标 数量/个 | 评价 尺度 | 是否 目标 导向 | 是否体现区域差异 | 是否考虑尺度关联 | 特点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 绿色发展指标体系 | 国家发展改革委员会a | 2016 | 资源利用、环境治理、环境保护、生态保护、增长质量、绿色生活 | 56 | 省级、市(县)级 | 否 | 是 | 是 | 各省、自治区、直辖市结合当地实际制定辖区内市(县)的绿色发展指标体系,基本框架应与国家保持一致,具体指标的选择、权数以及目标值的确定适当调整,体现当地主体功能定位和差异化评价要求 |

| 生态文明建设考核目标体系 | 国家发展改革委员会a | 2016 | 资源利用、生态环境保护、绿色发展指数评价结果 | 23 | 省级 | 是 | 是 | 否 | 侧重于生态环境相关指标,根据各地区约束性目标完成情况,对有关地区进行扣分或降档处理 |

| 美丽中国建设评估 | 方创琳等[30] | 2019 | 绿色发展、生态环境、社会和谐、体制完善、文化传承 | 31 | 市级 | 否 | 是 | 否 | 充分考虑不同区域和省市的自然条件、主体功能、地域文化、发展基础和地方政策异质性 |

| 高峰等[31] | 2019 | 水清、地绿、天蓝、人和 | 43 | 市级 | 是 | 是 | 否 | 以地球大数据、网络数据及统计数据等多源数据为支撑 | |

| 国家发展改革委员会b | 2020 | 空气清新、水体洁净、土壤安全、生态良好、人居整洁 | 22 | 省级 | 是 | 是 | 否 | 分阶段提出2025年、2030年、2035年美丽中国建设预期目标,并结合各地区经济社会发展水平、发展定位、产业结构、资源环境禀赋等因素,在目标确定和分解上体现地区差异 | |

| 基于SDGs的可持续发展评价指标体系 | 朱婧等[6] | 2018 | 民生改善、经济发展、资源利用、环境质量 | 53 | 国家 | 是 | 否 | 否 | 结合SDGs总目标和具体目标,综合运用层次分析法、专家咨询法进行国家层面的可持续目标实现进程评估 |

| Wang等[9],Xu等[32] | 2020 | 对应SDGs 17项目标 | 52/ 119 | 国家/ 省级 | 是 | 是 | 否 | 与海洋相关的目标SDG 14仅针对11个沿海省份进行了评估;对于SDGs中未给出目标值或最佳阈值只有定性说明的指标,选取表现最好/最差的省份评估值设定上/下限 | |

| 邵超峰等[8] | 2021 | 对应SDGs 17项目标 | 142 | 国家、 城市 | 是 | 否 | 是 | 构建中国本土化指标体系,并对接城市尺度可持续发展评价体系,衔接国家可持续发展议程创新示范区建立的目标指标 |

注:a来自国家发展改革委员会关于印发《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》的通知,发改环资〔2016〕2635号;b来自国家发展改革委员会关于印发《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》的通知,发改环资〔2020〕296号。 |

表2 可持续发展评价体系的一级权威指标及其目标值Table 2 Tier 1 authoritative indicators of sustainable development evaluation and their target values |

| 维度 | 指标名称 | 单位 | 目标值 | 目标设置的依据 |

|---|---|---|---|---|

| 生态 安全 | 自然灾害死亡人数占总人口比例 | 人/千万人 | 3.00 | 《国务院关于特别重大、重大突发公共事 件分级标准(试行)》 |

| 废水中化学需氧量排放量浓度 | mg/L | 100.00 | 《污水综合排放标准》 | |

| 水土流失率 | % | 26.84 | 《全国水土保持规划》 | |

| AQI指数 | — | 50.00 | 《环境空气质量指数(AQI)技术规定 (试行)》 | |

| 环境 适宜 | PM2.5浓度 | μg/m3 | 35.00 | 世界卫生组织《空气质量准则》 |

| 污水处理率 | % | 100.00 | 《污水综合排放标准》 | |

| 生活垃圾无害化处理率 | % | 100.00 | 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设 施发展规划》 | |

| 一般工业固体废物综合利用率 | % | 73.00 | 《“十三五”生态环境保护规划》 | |

| 社会 和谐 | 基尼系数 | — | 0.30 | 基尼系数定义,0.3以下为最佳平均状态 |

| 恩格尔系数 | % | 30.00 | 参照联合国粮农组织划分标准,低于30% 为最富裕水平 | |

| 城乡居民人均收入比 | — | 2.00 | 城乡收入比低于2表明城乡差异大幅缩减 | |

| 绿色 发展 | 劳动力平均受教育年限 | 年/人 | 11.30 | 《“十四五”时期经济社会发展主要目标》 |

| 碳排放强度(单位GDP碳排放当量) | t/万元 | 0.93 | 《“十三五”及2030年能源经济展望》 | |

| 单位GDP用水量 | m3/万元 | 48.00 | 《“十四五”节水型社会建设规划》 | |

| 单位GDP能源消耗量 | tce/万元 | 0.43 | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 |

表3 中部地区一级权威指标权重及二级核心指标传导Table 3 The weight of authority indicator and the relationship between authority indicators and core indicators in Central China |

| 维度 | 一级权威指标及权重 | 二级核心指标及传导参数 |

|---|---|---|

| 生态 安全 | 自然灾害死亡人数占总人口比例(0.13) | 每万人自然灾害受灾人次(0.002),公共安全支出(-0.010) |

| 废水中化学需氧量排放量浓度(0.19) | 人均化学需氧量排放量(0.181),人均用水量(0.035) | |

| 水土流失率(0.31) | 单位耕地面积化肥施用量(0.067),森林覆盖率(-0.231) | |

| AQI指数(0.37) | 人均二氧化硫排放量(0.867),建成区绿化覆盖率(-0.960),科技支出(-0.738) | |

| 环境 适宜 | PM2.5浓度(0.44) | 第二产业产值占GDP比例(-0.173),建成区绿化覆盖率(-1.290),R&D经费(-2.692) |

| 污水处理率(0.16) | 人均污水排放量(-0.158),城镇化率(0.173),公共服务支出(0.171),科技支出(0.383) | |

| 生活垃圾无害化处理率(0.20) | 人均生活垃圾产生量(-2.268),城镇化率(1.564),公共服务支出(0.771),科技支出(0.406) | |

| 一般工业固体废物综合利用率 (0.20) | 单位GDP固体废物产生量(-0.136),第二产业产值占GDP比例(0.276),第三产业产值占GDP比例(0.296),R&D经费(0.367) | |

| 社会 和谐 | 基尼系数(0.55) | 人均GDP(1.246),失业率(0.215),城镇化率(-0.708),人均可支配收入(-0.315) |

| 恩格尔系数(0.16) | 人均GDP(-0.572),失业率(0.215),第三产业产值占比(-0.010) | |

| 城乡居民人均收入比 (0.29) | 人均GDP(-0.188),城镇化率(-0.419),第二产业产值占GDP比例(0.200),第三产业产值占GDP比例(0.257) | |

| 绿色 发展 | 劳动力平均受教育年限(0.29) | 人均GDP(0.057),城镇化率(0.295),教育支出(0.086),每万人拥有高校在校学生数(0.013) |

| 单位GDP碳排放当量(0.22) | 第三产业产值占GDP比例(-0.048),R&D经费(-0.285) | |

| 单位GDP用水量(0.19) | 人均用水量(0.015),第二产业产值占GDP比例(-0.043),第三产业产值占GDP比例(-0.020),R&D经费(-0.639) | |

| 单位GDP能源消耗量(0.30) | 人均用电量(0.015),第二产业产值占GDP比例(0.068),第三产业产值占GDP比例(0.080),R&D经费(-0.055) |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

谢炳庚, 向云波. 美丽中国建设水平评价指标体系构建与应用. 经济地理, 2017, 37(4): 15-20.

[

|

| [4] |

杨晓华, 张志丹, 李宏涛. 落实2030年可持续发展议程进展综述与思考. 环境与可持续发展, 2018, 43(1): 30-34.

[

|

| [5] |

孙新章. 中国建立落实2030年可持续发展议程创新示范区的战略思考. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(4): 1-5.

[

|

| [6] |

朱婧, 孙新章, 何正. SDGs框架下中国可持续发展评价指标研究. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(12): 9-18.

[

|

| [7] |

吕永龙, 王一超, 苑晶晶, 等. 关于中国推进实施可持续发展目标的若干思考. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1): 1-9.

[

|

| [8] |

邵超峰, 陈思含, 高俊丽, 等. 基于SDGs的中国可持续发展评价指标体系设计. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 1-12.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

彭舒, 陈军, 任惠茹, 等. 面向SDGs综合评估的指标本地化方法与实践. 地理信息世界, 2022, 29(4): 48-55.

[

|

| [12] |

王红帅, 董战峰. 联合国可持续发展目标的评估与落实研究最新进展: 目标关系的视角. 中国环境管理, 2020, 12(6): 88-94.

[

|

| [13] |

孙新章, 张新民, 夏成. 对全球可持续发展目标制定中有关问题的思考. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(12): 123-126.

[

|

| [14] |

陈红枫. 构建可持续发展目标导向的省级空间规划体系: 法国城市规划法规启示. 经济研究导刊, 2017, (3): 192-195.

[

|

| [15] |

汪涛, 张家明, 刘炳胜. 国家可持续发展议程创新示范区评价指标体系研究. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(12): 17-26.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

牛文元. 可持续发展理论的内涵认知:纪念联合国里约环发大会20周年. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(5): 9-14.

[

|

| [20] |

张军泽, 王帅, 赵文武, 等. 可持续发展目标关系研究进展. 生态学报, 2019, 39(22): 8327-8337.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

熊锦惠, 岳文泽, 陈阳, 等. 面向SDGs的城市扩张多情景模拟: 以“一带一路”中亚区为例. 自然资源学报, 2021, 36(4): 841-853.

[

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

鲜祖德, 王全众, 成金璟. 联合国可持续发展目标(SDG)统计监测的进展与思考. 统计研究, 2020, 37(5): 3-13.

[

|

| [29] |

邵庆龙, 李默, 康鹏, 等. 可持续发展评估的新方法: “甜甜圈”理论的中国案例分析. 自然资源学报, 2022, 37(2): 334-347.

[

|

| [30] |

方创琳, 王振波, 刘海猛. 美丽中国建设的理论基础与评估方案探索. 地理学报, 2019, 74(4): 619-632.

[

|

| [31] |

高峰, 赵雪雁, 宋晓谕, 等. 面向SDGs的美丽中国内涵与评价指标体系. 地球科学进展, 2019, 34(3): 295-305.

[

|

| [32] |

|

| [33] |

厉红梅, 李适宇, 罗琳, 等. 可持续发展多目标综合评价方法的研究. 中国环境科学, 2004, 24(3): 112-116.

[

|

| [34] |

傅伯杰. 联合国可持续发展目标与地理科学的历史任务. 科技导报, 2020, 38(13): 19-24.

[

|

| [35] |

|

| [36] |

吴鸣然, 赵敏. 中国不同区域可持续发展能力评价及空间分异. 上海经济研究, 2016, (10): 84-92.

[

|

| [37] |

许闯胜, 刘伟, 宋伟, 等. 差异化开展国土空间生态修复的思考. 自然资源学报, 2021, 36(2): 384-394.

[

|

| [38] |

郭华东, 梁栋, 陈方, 等. 地球大数据促进联合国可持续发展目标实现. 中国科学院院刊, 2021, 36(8): 874-884.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

王鹏龙, 高峰, 黄春林, 等. 面向SDGs的城市可持续发展评价指标体系进展研究. 遥感技术与应用, 2018, 33(5): 784-792.

[

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |