JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Research on performance evaluation of spatial development under the system of spatial planning: Framework construction and several reflections

Received date: 2023-07-31

Revised date: 2023-11-10

Online published: 2024-01-24

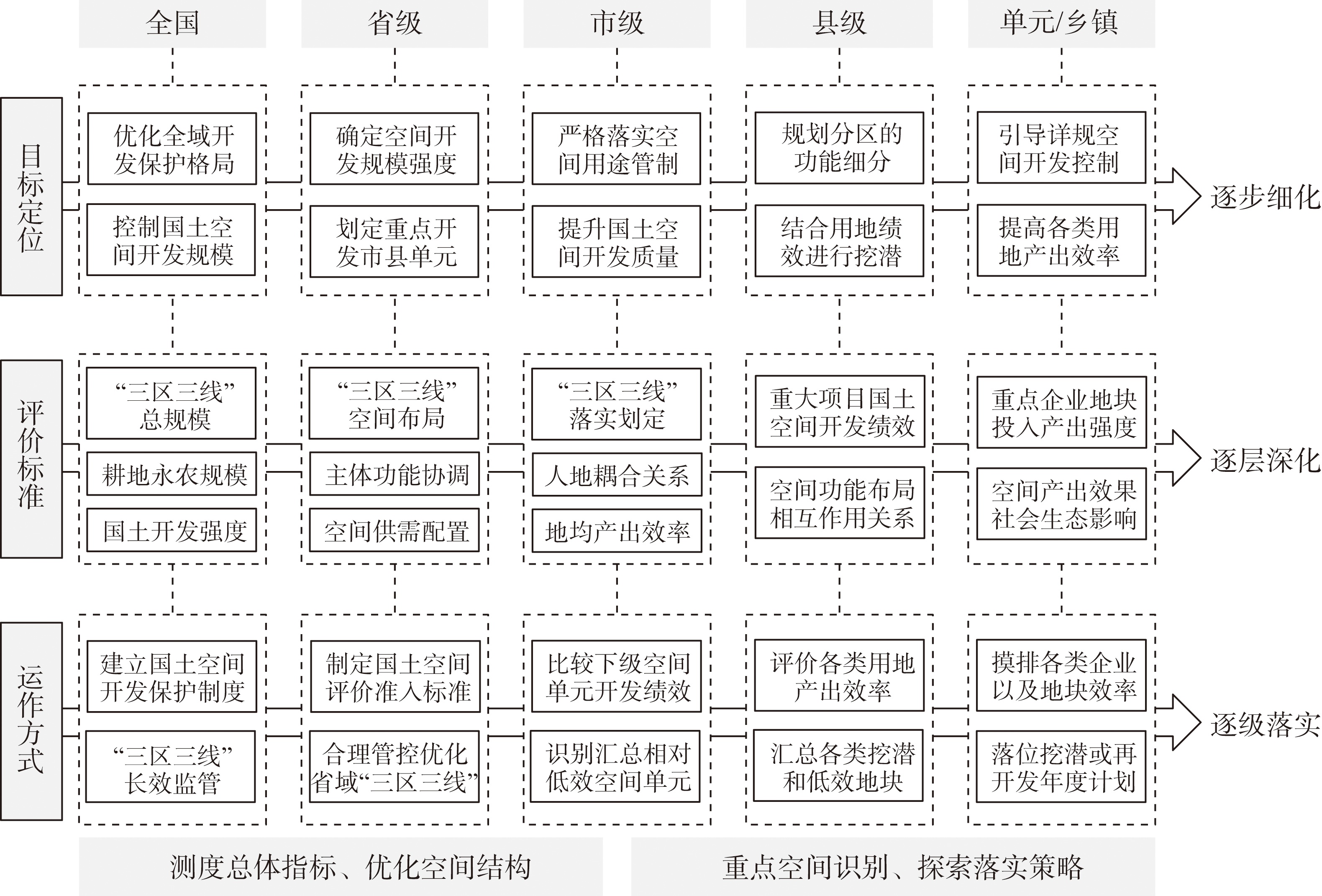

After the national territory spatial planning system was established, the relevant work about performance evaluation of spatial development should be carried out scientifically and systematically, and it will become an important support for spatial development and land use control in territory spatial plannings at all levels. Based on the spatial performance evaluation in the existing practice, the study tries to explain the connotation of performance evaluation of spatial development in the context of territory spatial planning system, and then combines the ongoing practices at various levels to propose a framework system and key issues. According to the study, the topic about performance evaluation of spatial development originates from the serious problems existing in traditional spatial development models and the long-term strategic demand for optimizing the spatial pattern. It has become an important research direction in the field of spatial development in new development stage, and will contribute to the optimization and high-quality development of various types of space patterns in territory spatial planning. At the same time, the performance evaluation and improvement of spatial development should be coordinated with territory spatial planning at all levels, forming a multi-level framework from macro- to micro-perspective. The performance evaluation of spatial development can provide comprehensive ideas for guiding the improvement of spatial performance in territory spatial planning, as well as inspiration for the formulation of corresponding policies such as spatial redevelopment.

CHENG Yao , WANG Qi-xuan . Research on performance evaluation of spatial development under the system of spatial planning: Framework construction and several reflections[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2024 , 39(2) : 274 -286 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240203

| [1] |

喻锋, 张丽君, 李晓波, 等. 国土空间开发及格局优化研究: 现状述评、战略方向、技术路径与总体框架. 国土资源情报, 2014, (8): 41-46, 9.

[

|

| [2] |

黄金川, 林浩曦, 漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展. 地理科学进展, 2017, 36(3): 378-391.

[

|

| [3] |

郝庆, 邓玲, 封志明. 面向国土空间规划的“双评价”: 抗解问题与有限理性. 自然资源学报, 2021, 36(3): 541-551.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

黄建中, 胡刚钰, 赵民, 等. 大城市“空间结构—交通模式”的耦合关系研究: 对厦门市的多情景模拟分析和讨论. 城市规划学刊, 2017, (6): 33-42.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

郝庆, 彭建, 魏冶, 等. “国土空间”内涵辨析与国土空间规划编制建议. 自然资源学报, 2021, 36(9): 2219-2247.

[

|

| [12] |

张荣天, 焦华富. 转型期省际城镇土地利用绩效格局演变与机理. 地理研究, 2014, 33(12): 2251-2262.

[

|

| [13] |

周峰, 濮励杰, 彭补拙. 苏锡常地区土地利用变化及其绩效分析. 自然资源学报, 2006, 21(3): 392-400, 501.

[

|

| [14] |

鲍新中, 刘澄, 张建斌. 城市土地利用效率的综合评价. 城市问题, 2009, (4): 46-50.

[

|

| [15] |

黄明华, 王阳. 值域化: 绩效视角下的城市新建区开发强度控制思考. 城市规划学刊, 2013, (4): 54-59.

[

|

| [16] |

赵民. 国土空间规划体系建构的逻辑及运作策略探讨. 城市规划学刊, 2019, (4): 8-15.

[

|

| [17] |

宏观经济研究院国土地区所课题组, 高国力. 我国主体功能区划分理论与实践的初步思考. 宏观经济管理, 2006, (10): 43-46.

[ Research Group of National Land District Institute in Academy of Macroeconomic Research,

|

| [18] |

樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201.

[

|

| [19] |

丁成日, 高卫星. 中国“土地”城市化和土地问题. 城市发展研究, 2018, 25(1): 29-36.

[

|

| [20] |

李睿倩, 李永富, 胡恒. 生态系统服务对国土空间规划体系的理论与实践支撑. 地理学报, 2020, 75(11): 2417-2430.

[

|

| [21] |

李佳慧, 黄麟, 曹巍, 等. 长三角重点生态功能县域生态资产损益核算. 自然资源学报, 2022, 37(8): 1946-1960.

[

|

| [22] |

孙斌栋, 王旭辉, 蔡寅寅. 特大城市多中心空间结构的经济绩效: 中国实证研究. 城市规划, 2015, 39(8): 39-45.

[

|

| [23] |

颜文涛, 萧敬豪, 胡海, 等. 城市空间结构的环境绩效: 进展与思考. 城市规划学刊, 2012, (5): 50-59.

[

|

| [24] |

周长林, 白钰, 谢水木. 面向高质量发展的城市空间绩效: 多目标悖论与评价模型. 城市规划学刊, 2022, (4): 58-63.

[

|

| [25] |

黄凌翔, 韩杰, 黄征学, 等. 土地供给经济绩效的时空效应研究: 以五大城市群为例. 宏观经济研究, 2019, (12): 72-85.

[

|

| [26] |

吴得文, 毛汉英, 张小雷, 等. 中国城市土地利用效率评价. 地理学报, 2011, 66(8): 1111-1121.

[

|

| [27] |

韩博, 金晓斌, 顾铮鸣, 等. 乡村振兴目标下的国土整治研究进展及关键问题. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3007-3030.

[

|

| [28] |

林坚, 叶子君, 杨红. 存量规划时代城镇低效用地再开发的思考. 中国土地科学, 2019, 33(9): 1-8.

[

|

| [29] |

甄峰, 席广亮, 张姗琪, 等. 智慧城市人地系统理论框架与科学问题. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2187-2200.

[

|

| [30] |

林坚, 高远, 赵晔. 空间开发权视角下的国土空间治理探析. 自然资源学报, 2023, 38(6): 1393-1402.

[

|

| [31] |

吴宇哲, 任宇航, 许智钇. 国土空间规划体系下土地要素市场配置: 理论, 机制与模式. 中国土地科学, 2023, 37(3): 28-37.

[

|

| [32] |

张毅, 董晨, 高梦薇, 等. 底线约束下的乡村国土开发强度管控模式研究: 以成都为例. 城市规划, 2022, 46(10): 89-96.

[

|

| [33] |

金晓斌, 罗秀丽, 周寅康. 试论全域土地综合整治的基本逻辑、关键问题和主要关系. 中国土地科学, 2022, 36(11): 1-12.

[

|

| [34] |

谷晓坤, 周小平, 刘博研, 等. 基于“情境—结构—行为—结果”分析的上海市低效工业用地减量化治理. 自然资源学报, 2022, 37(6): 1413-1424.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |