JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Cultural landscape gene production process and mechanism of Dong traditional village: A case study of Huangdu village

Received date: 2022-09-05

Revised date: 2023-03-02

Online published: 2023-05-15

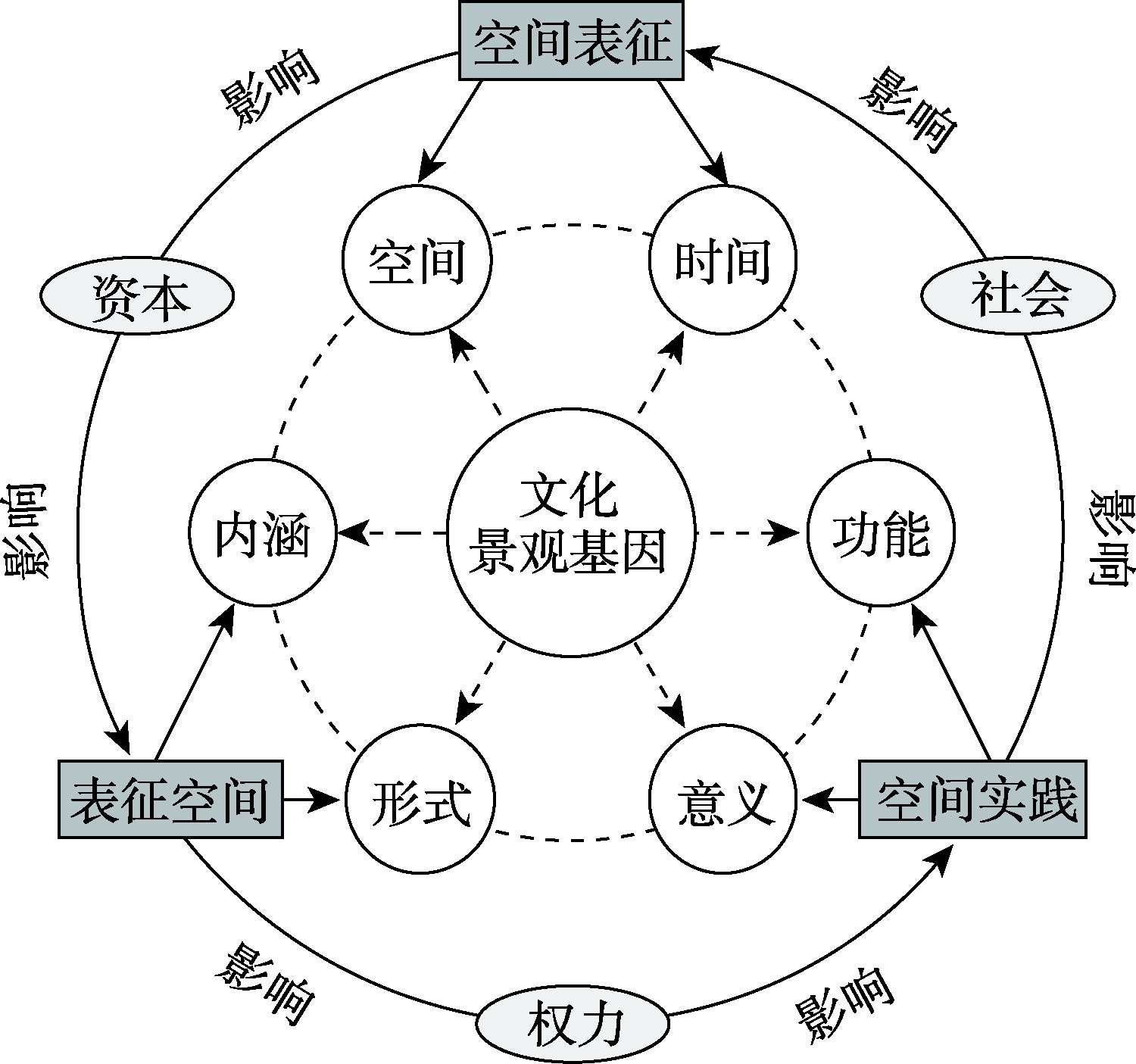

Traditional villages are an important field for the inheritance and protection of Chinese traditional culture. As the core carrier for the continuation of local cultural lineage and the presentation of regional characteristics, cultural landscape genes are continuously produced in the process of socio-economic development and cultural renewal. Taking the Dong minority chorus of Huangdu village as an example, this paper adopts the qualitative research method of participatory observation and in-depth interview, and constructs an analytical framework of "landscape gene-space production" to study the process and mechanism of traditional village cultural landscape gene production. The research shows that: (1) The production of the Dong minority chorus in Huangdu village can be divided into three stages: "prototype generation", "structural reorganization" and "meaning restoration". The cultural landscape gene shows a process of change from following the perception of original values to fulfilling the transformation of tourism consumption and finally conforming to cultural identity. (2) The production of cultural landscape gene presents the structural mechanism of "shell-intermediary-core", the capital circulation of government and market in time and space scales promotes representations of space as the shell, the power behavior of elite groups in daily life supports representational spaces as an intermediary, and local villagers, as the main body of the village, carry the core of production to realize the expression of cultural authentic practice. (3) Capital goes through resource capitalization, capital spatialization and space capitalization in production to realize its triple cycle; power under the influence of elite groups, completes the construction of behavior logic through discourse representation, skill discipline and identity; villagers focus more on the practical expression of endogenous actions, from simple participation under intergenerational inheritance to resistance and protest under tourism consumption, and finally play a cooperative role under the call for heritage conservation.

YANG Li-guo , HU Ya-li , WU Xu-feng , HU Jia . Cultural landscape gene production process and mechanism of Dong traditional village: A case study of Huangdu village[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2023 , 38(5) : 1164 -1177 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230504

表1 访谈对象基本信息Table 1 Basic information of the interviewees |

| 编号 | 性别 | 年龄/岁 | 身份 | 编号 | 性别 | 年龄/岁 | 身份 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M01 | 男 | 48 | 政府人员 | F17 | 女 | 50 | 侗歌传承人 |

| M02 | 男 | 56 | 政府人员 | M18 | 男 | 86 | 侗戏传承人 |

| F03 | 女 | 42 | 政府人员 | M19 | 男 | 60 | 普通村民 |

| F04 | 女 | 38 | 政府人员 | M20 | 男 | 30 | 普通村民 |

| M05 | 男 | 45 | 政府人员 | M21 | 男 | 49 | 普通村民 |

| F06 | 女 | 38 | 旅游公司负责人 | M22 | 男 | 42 | 普通村民 |

| F07 | 女 | 35 | 旅游公司成员 | F23 | 女 | 62 | 普通村民 |

| F08 | 女 | 26 | 旅游公司成员 | F24 | 女 | 50 | 普通村民 |

| F09 | 女 | 30 | 旅游公司成员 | F25 | 女 | 68 | 普通村民 |

| M10 | 男 | 32 | 旅游公司成员 | F26 | 女 | 55 | 普通村民 |

| M11 | 男 | 52 | 艺术团团长 | M27 | 男 | 27 | 游客 |

| M12 | 男 | 43 | 演员 | M28 | 男 | 62 | 游客 |

| M13 | 男 | 30 | 演员 | M29 | 男 | 35 | 游客 |

| F14 | 女 | 28 | 演员 | F30 | 女 | 55 | 游客 |

| F15 | 女 | 38 | 演员 | F31 | 女 | 50 | 游客 |

| F16 | 女 | 32 | 演员 | F32 | 女 | 19 | 游客 |

表2 侗族大歌生产的阶段Table 2 Production stage of Dong minority chorus |

| 阶段 | 生产主体 | 生产路径 | 生产目的 | 主要特征 |

|---|---|---|---|---|

| 原型生成 | 寨老、歌师、鬼师、村民 | 自下而上 | 促进族群的日常交流,实现民族精神构建 | 侗族大歌的原真价值认知 |

| 结构重组 | 地方政府、旅游公司 | 自上而下 | 利用侗族大歌发展旅游业,增加经济收益 | 侗族大歌的旅游消费转型 |

| 意义修复 | 政府、旅游公司、文化精英 | 上下结合 | 保护和传承村落文化,促进其可持续发展 | 侗族大歌的文化身份认同 |

| [1] |

李宜峰, 芮旸, 杨坤, 等. 多重资本驱动下西安市秦岭北麓S村的空间生产与收缩: 基于布尔迪厄理论的管窥. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2585-2603.

[

|

| [2] |

陶伟, 陈红叶, 林杰勇. 句法视角下广州传统村落空间形态及认知研究. 地理学报, 2013, 68(2): 209-218.

[

|

| [3] |

杨希, 马航, 张力智, 等. 迁徙中的承袭、交融与分异: 广东客家建筑与聚落形态时空发展解析. 地理研究, 2021, 40(4): 958-976.

[

|

| [4] |

孙九霞, 许泳霞, 王学基. 旅游背景下传统仪式空间生产的三元互动实践. 地理学报, 2020, 75(8): 1742-1756.

[

|

| [5] |

李早, 叶茂盛, 黄晓茵, 等. 居游混合型传统村落街巷空间组织模式研究. 城市发展研究, 2021, 28(3): 24-31.

[

|

| [6] |

李伯华, 李珍, 刘沛林, 等. 湘江流域传统村落景观基因变异及其分异规律. 自然资源学报, 2022, 37(2): 362-377.

[

|

| [7] |

李伯华, 郑始年, 窦银娣, 等. “双修”视角下传统村落人居环境转型发展模式研究: 以湖南省2个典型村为例. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1412-1423.

[

|

| [8] |

黄震方, 黄睿. 城镇化与旅游发展背景下的乡村文化研究: 学术争鸣与研究方向. 地理研究, 2018, 37(2): 233-249.

[

|

| [9] |

刘春腊, 徐美, 刘沛林, 等. 传统村落文化景观保护性补偿模型及湘西实证. 地理学报, 2020, 75(2): 382-397.

[

|

| [10] |

郑文武, 刘沛林. “留住乡愁”的传统村落数字化保护. 江西社会科学, 2016, 36(10): 246-251.

[

|

| [11] |

曹帅强, 邓运员. 基于景观基因图谱的古城镇“画卷式”旅游规划模式: 以靖港古镇为例. 热带地理, 2018, 38(1): 131-142.

[

|

| [12] |

李欣鹏, 李锦生, 侯伟. 基于文化景观视角的区域历史遗产空间网络研究: 以晋中盆地为例. 城市发展研究, 2020, 27(5): 101-108.

[

|

| [13] |

杨立国, 林琳, 刘沛林, 等. 少数民族传统聚落景观基因的居民感知与认同特征: 以通道芋头侗寨为例. 人文地理, 2014, 29(6): 60-66.

[

|

| [14] |

杨立国, 刘沛林, 林琳. 传统村落景观基因在地方认同建构中的作用效应: 以侗族村寨为例. 地理科学, 2015, 35(5): 593-598.

[

|

| [15] |

刘沛林. 新型城镇化建设中“留住乡愁”的理论与实践探索. 地理研究, 2015, 34(7): 1205-1212.

[

|

| [16] |

胡最, 刘沛林. 中国传统聚落景观基因组图谱特征. 地理学报, 2015, 70(10): 1592-1605.

[

|

| [17] |

蒋思珩, 樊亚明, 郑文俊. 国内景观基因理论及其应用研究进展. 西部人居环境学刊, 2021, 36(1): 84-91.

[

|

| [18] |

刘沛林. 古村落文化景观的基因表达与景观识别. 衡阳师范学院学报: 社会科学, 2003, 24(4): 1-8.

[

|

| [19] |

曹帅强, 邓运员. 非物质文化遗产景观基因的挖掘及其意象特征: 以湖南省为例. 经济地理, 2014, 34(11): 185-192.

[

|

| [20] |

陈国磊, 罗静, 曾菊新, 等. 中国少数民族特色村寨空间结构识别及影响机理研究. 地理科学, 2018, 38(9): 1422-1429.

[

|

| [21] |

祁剑青, 刘沛林, 邓运员, 等. 基于景观基因视角的陕南传统民居对自然地理环境的适应性. 经济地理, 2017, 37(3): 201-209.

[

|

| [22] |

林琳, 田嘉铄, 钟志平, 等. 文化景观基因视角下传统村落保护与发展: 以黔东北土家族村落为例. 热带地理, 2018, 38(3): 413-423.

[

|

| [23] |

孙九霞, 吴传龙, 凌玲. 旅游地特色饮食的地方化: 丽江三文鱼的生产与消费. 南开管理评论, 2018, 21(2): 182-191.

[

|

| [24] |

李伯华, 郑始年, 刘沛林, 等. 传统村落空间布局的图式语言研究: 以张谷英村为例. 地理科学, 2019, 39 (11): 1691-1701.

[

|

| [25] |

胡最, 邓运员, 刘沛林, 等. 传统聚落文化景观基因的符号机制. 地理学报, 2020, 75(4): 789-803.

[

|

| [26] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究. 地理学报, 2010, 65(12): 1496-1506.

[

|

| [27] |

曾灿, 刘沛林, 左裕林, 等. 聚落“双修”视角下乡村振兴路径: 以祁东县沙井村为例. 自然资源学报, 2022, 37(8): 2018-2032.

[

|

| [28] |

郭文, 黄震方. 基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究: 以江南水乡周庄古镇为例. 人文地理, 2013, 28(2): 117- 124.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

庄友刚. 空间生产与当代马克思主义哲学范式转型. 学习论坛, 2012, 28(8): 62-66.

[

|

| [36] |

孙小逸. 空间的生产与城市的权利: 理论、应用及其中国意义. 公共行政评论, 2015, 8(3): 176-192, 205-206.

[

|

| [37] |

罗秀丽, 杨忍. 农村建设用地整治的空间生产机制及其效应: 以广东省窑塘村为例. 自然资源学报, 2022, 37(8): 2085-2101.

[

|

| [38] |

杨芬. 城市空间生产的重要论题及武汉市案例研究. 经济地理, 2012, 32(12): 61-66.

[

|

| [39] |

郭文, 黄震方, 王丽. 文化旅游地空间生产背景下居民社会空间感知模型与实证研究: 基于对周庄古镇的调查. 地理研究, 2015, 34(4): 762-774.

[

|

| [40] |

郭凌, 王志章, 陈丹丹. 旅游影响下城市历史街区的空间再生产研究: 基于列斐伏尔空间生产理论视角. 四川师范大学学报: 社会科学版, 2016, 43(4): 53-60.

[

|

| [41] |

张晓虹, 孙涛. 城市空间的生产: 以近代上海江湾五角场地区的城市化为例. 地理科学, 2011, 31(10): 1181-1188.

[

|

| [42] |

罗秋菊, 冯敏妍, 蔡颖颖. 旅游发展背景下民居客栈的空间生产: 以大理双廊为例. 地理科学, 2018, 38(6): 927-934.

[

|

| [43] |

孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究: 基于列斐伏尔与德塞图的理论视角. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589.

[

|

| [44] |

侯兵, 金阳, 胡美娟. 空间生产视角下大运河文化遗产重生的过程与机制: 以扬州运河三湾生态文化公园为例. 经济地理, 2022, 42(3): 160-171.

[

|

| [45] |

杨毅. 侗族大歌的独特艺术魅力. 贵州社会科学, 2014, (8): 152-156.

[

|

| [46] |

杨洋, 蔡溢, 范乐乐, 等. 侗族大歌的旅游实践、地方性重构与族群认同: 贵州肇兴侗寨案例. 旅游学刊, 2021, 36(2): 80-91.

[

|

| [47] |

吴冲, 朱海霞, 彭邦文. 资本循环视角下大遗址区乡村社会空间生产机制研究: 以秦始皇陵为例. 地理科学进展, 2020, 39(5): 751-765.

[

|

| [48] |

王敏, 王盈盈, 朱竑. 精英吸纳与空间生产研究: 民宿型乡村案例. 旅游学刊, 2019, 34(12): 75-85.

[

|

| [49] |

贾榕榕, 吴冰. 乡村旅游精英的权力维度及其阶段性呈现特征: 以袁家村为例. 人文地理, 2020, 35(2): 142-151.

[

|

| [50] |

陶伟, 蔡浩辉, 高雨欣, 等. 身体地理学视角下非物质文化遗产的传承与实践. 地理学报, 2020, 75(10): 2256-2268.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |