JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

From embedded to dis-embedded community: With a discussion of community theory for the national parks and its policy enlightenments

Received date: 2022-09-13

Revised date: 2023-02-01

Online published: 2023-04-11

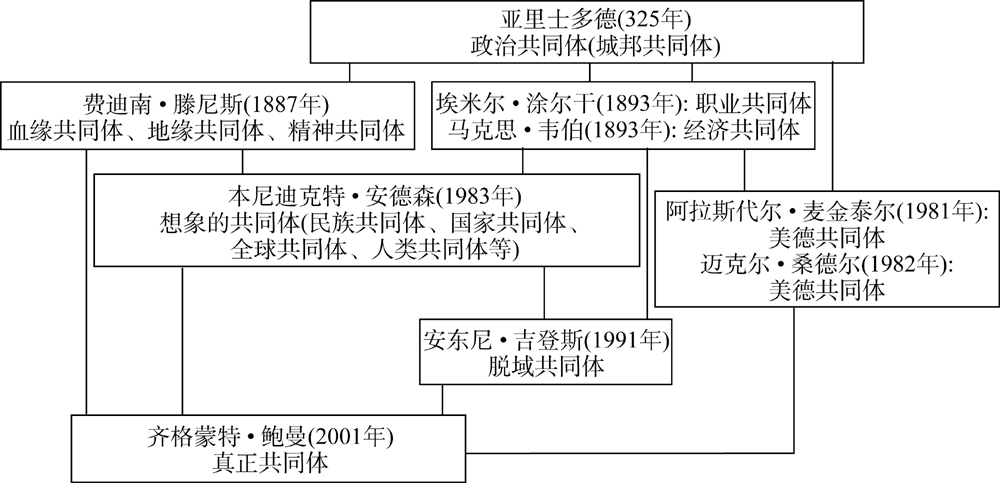

After human beings entered the age of eco-civilization, problems such as the quality decline of natural ecological environment and the deficiency of public moral consciousness have become increasingly prominent. It is urgent to find a new theoretical tool to restore the natural ecosystem and reconstruct the human public morality. The paper analyzed the genealogy of community theories, and explored the relationship between institutional development of national parks and the forming of communities. The results showed that community theory can provide a theoretical basis and a practical guidance for the national park construction. Through the analysis of the development of national park models in the world, it is found that there are three sets of relationships between the concept of national park institutions and the type of communities. Firstly, the national park on the institutional practice of right fairness vs. an abstract community for eco-space justice, which are the same ethic basis for the European countries, the countries in the New World, and China in the start-up stage of the national park construction. Secondly, the national park institutions under eco-space governance vs. a geopolitical community, which can be found in the North American and African countries which have experienced a period of human-nature conflicts and the rights deprivation of the aboriginal peoples in the national park construction. Thirdly, the national park institutions with human-nature coexistence vs. a dis-embedded imagine community which is an ideal period for the forming of emotional link cross the regions and dis-embedded community. There are three key points to promote the community-oriented national park institutions, that is to establish the legal basis for the formation of communities in national parks, to construct a foundation for common rights for the social communities, and to produce innovatively multi-agent participation mechanism for the formation of the real communities so as to provide a China solution for the promotion of the modernization of harmonious coexistence between man and nature.

Key words: national parks; community; institutional logic; natural protected area

ZHANG Hai-xia , XUE Rui , WANG Ai-hua , ZHANG Yu-jun , YAO Lin , SUN Ying-xue , ZHANG Ting . From embedded to dis-embedded community: With a discussion of community theory for the national parks and its policy enlightenments[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2023 , 38(4) : 885 -901 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230404

表1 不同共同体理论框架下的概念、特征与制度意义Table 1 Concepts, characteristics and institutional significance under different frameworks of community theories |

| 共同体理论 | 概念 | 特征与制度意义 |

|---|---|---|

| 亚里士多德政治共同体 | 由国家作为主体促成的“共同体的善”,以实现社会成员的“个体善”[18] | 特征:共同地域、共同生活方式、公民亲密关系[17]制度意义:以国家制度促进个体善 |

| 滕尼斯共同体 | 依赖于本能、习惯与记忆等自然意识,在血缘、地缘和礼俗文化基础上形成的具有共同价值及融洽情感的结合体[19] | 特征:传统性、有机性、团结性 制度意义:以礼俗制度促进共同价值观、共同规范、共同目标的实体[17] |

| 涂尔干职业共同体 | 社会成员被分解为不同个体为社会整体服务,个体既是独立的,又不能脱离整体的有机团结状态[21] | 特征:近代性、契约性、有机性 制度意义:通过职业团体构建个体与国家之间的联系,形成“国家—职业团体—个人”三级联结体系[17] |

| 韦伯经济共 同体 | 不考虑行为带来的利益和有无成效,而是注重自身的价值、信仰、情感和习惯的联合体[15] | 特征:价值合理性、情感性、传统性 制度意义:制定规则促进各联合体在市场中的经济行为互为取向 |

| 安德森想象共同体 | 民族是被设想成在历史中稳定向上(或者向下)运动的坚实的共同体[22] | 特征:政治性的、想象的、有限的归属感 制度意义:将传统共同体中的某种情感嵌入民族之中,从而更好地联结社会 |

| 麦金泰尔/桑德尔美德共同体 | 通过社会政治制度提供自我决定的可能秩序。社会制度既可以滋养美德,也可以败坏美德[23] | 特征:相互认同、身份确认与共契、构成性[24] 制度意义:以地方性的制度建构促进美德追求 |

| 吉登斯脱域共同体 | 全球化背景下的一群人共享某种利益,彼此间有更全面的人际互动[25] | 特征:现代性、时空分离性、信任性 制度意义:通过抽象的制度体系促进秩序,增进信任[17] |

| 鲍曼真正共 同体 | 液态社会中自由人通过努力而获得的团结和 认同[26] | 特征:现代性、安全性、流动性 制度意义:自由人通过自我规制与约束达到自由与安全,从而享受“家”般的温馨 |

| [1] |

张海霞, 张旭亮. 自然遗产地国家公园模式发展的影响因素与空间扩散. 自然资源学报, 2012, 27(4): 705-712.

[

|

| [2] |

王连勇, 霍伦贺斯特·斯蒂芬. 创建统一的中华国家公园体系: 美国历史经验的启示. 地理研究, 2014, 33(12): 2407-2417.

[

|

| [3] |

徐菲菲,

[

|

| [4] |

IUCN. Protected Planet Report 2018:Tracking Progress towards Global Targets for Protected Areas. Cambridge(UK): UNEP World Conservation Monitoring Centre, 2018.

|

| [5] |

田世政, 杨桂华. 中国国家公园发展的路径选择: 国际经验与案例研究. 中国软科学, 2011, (12): 6-14.

[

|

| [6] |

唐小平. 中国国家公园体制及发展思路探析. 生物多样性, 2014, 22(4): 427-431.

[

|

| [7] |

钟林生, 肖练练. 中国国家公园体制试点建设路径选择与研究议题. 资源科学, 2017, 39(1): 1-10.

[

|

| [8] |

吴承照, 陈涵子. 中国国家公园特许制度的框架建构. 中国园林, 2019, (8): 12-16.

[

|

| [9] |

张朝枝, 曹静茵, 罗意林. 旅游还是游憩? 我国国家公园的公众利用表述方式反思. 自然资源学报, 2019, 34(9): 1797-1806.

[

|

| [10] |

欧阳志云, 徐卫华. 整合我国自然保护区体系, 依法建设国家公园. 生物多样性, 2014, 22(4): 425-426.

[

|

| [11] |

马克平. 中国国家公园建设取得标志性进展. 生物多样性, 2018, 25(10): 1031-1032.

[

|

| [12] |

张海霞, 钟林生. 国家公园管理机构建设的制度逻辑与模式选择研究. 资源科学, 2017, 39(1): 11-19.

[

|

| [13] |

边沁著. 道德与立法原理导论. 时殷弘译. 北京: 商务印书馆, 2000: 58-59.

[

|

| [14] |

黄承梁, 燕芳敏, 刘蕊, 等. 论习近平生态文明思想的马克思主义哲学基础. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(6): 1-9.

[

|

| [15] |

马克思·韦伯. 经济与社会(第一卷). 闫克文译. 北京: 商务印书馆, 2004: 167-170.

[

|

| [16] |

张华波. 马克思共同体思想的历史性生成研究. 成都: 电子科技大学, 2018.

[

|

| [17] |

李义天. 共同体与政治团结. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 1-39.

[

|

| [18] |

亚里士多德. 政治学. 吴寿彭译. 北京: 商务印书馆, 1965: 339-353.

[ ARISTOTLE. Politics. Translated by

|

| [19] |

婓迪南·滕尼斯. 共同体与社会. 林荣远译. 北京: 商务印书馆, 2019: 1-72.

[

|

| [20] |

尹广文. 共同体理论的语义谱系学研究. 学术界, 2019, (8): 112-122.

[

|

| [21] |

涂尔干. 社会分工论. 渠敬东译. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 2017: 156-178.

[

|

| [22] |

本尼迪克特·安德森. 想象的共同体:民族主义的起源与散布. 吴睿人译. 上海: 上海世纪出版集团, 2016: 210-240.

[

|

| [23] |

阿拉斯代尔·麦金太尔. 追寻美德:伦理理论研究. 宋继杰译. 上海: 译林出版社, 2011: 321-370.

[

|

| [24] |

迈克尔·桑德尔. 公共哲学:政治中的道德问题. 朱东华, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 210-245.

[

|

| [25] |

安东尼·吉登斯. 现代性的后果. 田禾译. 上海: 译林出版社, 2011: 18-25.

[

|

| [26] |

齐格蒙特·鲍曼. 共同体. 欧阳景根译. 南京: 江苏人民出版社, 2003: 69-88.

[

|

| [27] |

王雨辰, 李芸. 我国学术界对生态文明理论研究的回顾与反思. 马克思主义理论与现实, 2020, (3): 76-82.

[

|

| [28] |

罗德里克·弗雷泽·纳什. 大自然的权利:一种环境伦理史. 杨勇进译. 青岛: 青岛出版社, 1999: 10-29.

[

|

| [29] |

张海霞. 国家公园的旅游规制研究. 北京: 中国旅游出版社, 2012: 63-108.

[

|

| [30] |

亚里士多德. 尼各马可伦理学. 廖申白译. 北京: 商务印书馆, 2003: 16-24.

[ ARISTOTLE. Ethika Nikomachea. Translated by

|

| [31] |

|

| [32] |

高晓龙, 林亦晴, 徐卫华, 等. 生态产品价值实现研究进展. 生态学报, 2020, 40(1): 28-37.

[

|

| [33] |

张晓琴. 自然的权利: 生成逻辑及其实质. 南京师大学报: 社会科学版, 2016, (6): 47-54.

[

|

| [34] |

余付勤, 张百平, 王晶, 等. 国外大尺度生态廊道保护进展与秦岭国家公园建设. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2478-2490.

[

|

| [35] |

李禾尧, 何思源, 王国萍, 等. 国家公园灾害风险管理研究与实践及其对中国的启示. 自然资源学报, 2021, 36(4): 906-920.

[

|

| [36] |

|

| [37] |

张海霞, 苏杨. 特许经营: “最严格保护”下的科学发展方式. 光明日报, 2021-08-07.

[

|

| [38] |

何思源, 魏钰, 苏杨, 等. 基于扎根理论的社区参与国家公园建设与管理的机制研究. 生态学报, 2021, 41(8): 3021-3032.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

何思源, 苏杨, 王蕾, 等. 国家公园游憩功能的实现: 武夷山国家公园试点区游客生态系统服务需求和支付意愿. 自然资源学报, 2019, 34(1): 40-53.

[

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

张光紫. 生命共同体: 生态哲学的基础命题. 自然辩证法研究, 2018, 34(8): 134-138.

[

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

张婧雅, 张玉钧. 论国家公园建设的公众参与. 生物多样性, 2017, 25(1): 80-87.

[

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

张海霞. 中国国家公园特许经营机制研究. 北京: 中国环境科学出版集团, 2018: 71-92.

[

|

| [64] |

|

| [65] |

朱春全. 国家公园体制建设的目标与任务. 生物多样性, 2017, 25(10): 1047-1049.

[

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

OGRA. Attitudes toward resolution of human-wildlife conflict among forest-dependent agriculturalists near Rajaji National Park, India. Human Ecology, 2009, 37(2): 161-177.

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |