JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Management system and institution of natural resources in China:Status, problems and prospects

Received date: 2020-12-14

Request revised date: 2021-09-23

Online published: 2022-03-28

Copyright

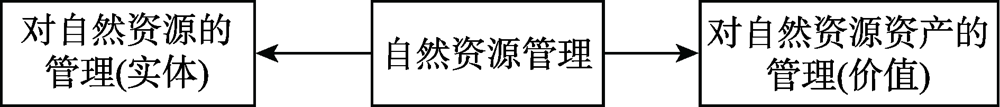

Natural resources play an important role in a country's development. Since the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in 2017, China has attached great importance to the management of natural resources. China's natural resource management systems, institutions, concepts and methods have been constantly reformed and innovated, and management systems and models that are more suitable to China's national conditions have been gradually formed, with remarkable results. However, there are still many inadequacies and contradictions in management practice. Starting from current situations of China's natural resources management system and institutional construction, this paper expounds the difficulties in developing natural resources management system and institutional construction from three aspects: management object, management subject, and management guarantee; summarizes prominent practical problems that restrict the development of management practice at present; and finally provides thinking and suggestions for China's natural resource management system reform and institutional construction in the future from two aspects: constructing the multi-dimensional natural resource management system and perfecting the natural resource management system under the perspective of national security. This will help further promote China's sustainable development and ecological civilization construction in the future.

SONG Ma-lin , CUI Lian-biao , ZHOU Yuan-xiang . Management system and institution of natural resources in China:Status, problems and prospects[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2022 , 37(1) : 1 -16 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220101

表1 部分代表性国家的自然资源管理体制特征Table 1 Characteristics of natural resource management system in some representative countries |

| 代表性国家 | 自然资源管理体制特征 |

|---|---|

| 美国 | 以联邦政府为主的垂直化集中统一管理+合作式管理模式 |

| 英国 | 集中统一的综合自然资源管理+社区管理模式 |

| 德国 | 以州政府为主体的垂直化集中统一管理 |

| 俄罗斯 | 三级垂直自然资源管理 |

| 加拿大 | 综合自然资源管理+适应性管理模式 |

| 澳大利亚 | 以社区为基础的综合自然资源管理+多层次管理模式 |

| 印度 | 分散的自然资源管理 |

| [1] |

成升魁, 沈镭, 封志明, 等. 中国自然资源研究的发展历程及展望. 自然资源学报, 2020, 35(8):1757-1772.

[

|

| [2] |

宋马林, 杜倩倩, 金培振. 供给侧结构性改革视阈下的环境经济与自然资源管理: 环境经济与自然资源管理学术研讨会综述. 经济研究, 2016, 51(4):188-192.

[

|

| [3] |

|

| [4] |

辞海编辑委员会. 辞海(缩印本). 上海: 上海辞书出版社, 1980.

[Editorial Board of Cihai. Cihai (Abbreviated Edition). Shanghai: Shanghai Lexicographic Publishing House, 1980.]

|

| [5] |

United Nations Environment Programme. U. N. Conference on Human Environment. Stockholm, Sweden, June 20-26, 1972.

|

| [6] |

葛良胜, 夏锐. 自然资源综合调查业务体系框架. 自然资源学报, 2020, 35(9):2254-2269.

[

|

| [7] |

邓峰. 自然资源分类及经济特征研究. 北京: 中国地质大学, 2019.

[

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

刘伯恩. 自然资源管理体制改革发展趋势及政策建议. 中国国土资源经济, 2017, 30(4):18-21.

[

|

| [12] |

马永欢, 吴初国, 苏利阳, 等. 重构自然资源管理制度体系. 中国科学院院刊, 2017, 32(7):757-765.

[

|

| [13] |

吴初国, 马永欢, 苏利阳. 我国自然资源管理体制改革历程概览. 资源与人居环境, 2019, (10):8-11.

[

|

| [14] |

卢现祥, 李慧. 自然资源资产产权制度改革: 理论依据、基本特征与制度效应, 改革, 2021, (2):14-28.

[

|

| [15] |

马建堂. 新时代全面深化经济体制改革的纲领性文件. 管理世界, 2020, 36(7):1-5.

[

|

| [16] |

叶榅平, 郭军武. 自然资源国家所有权收益共享的基本路径与制度保障. 管理世界, 2018, 34(2):176-177.

[

|

| [17] |

陈曦. 中国自然资源资产收益分配研究. 中央财经大学学报, 2019, 381(5):109-120.

[

|

| [18] |

吴初国, 池京云, 马永欢. 自然资源管理改革探讨. 国土资源情报, 2015, (8):12-17.

[

|

| [19] |

常纪文. 国有自然资源资产管理体制改革的建议与思考. 中国环境管理, 2019, 11(1):11-22.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

崔莉, 厉新建, 程哲. 自然资源资本化实现机制研究: 以南平市“生态银行”为例. 管理世界, 2019, 35(9):95-100.

[

|

| [23] |

马永欢, 李晓波, 陈从喜, 等. 对建立全国统一空间规划体系的构想. 中国软科学, 2017, (3):11-16.

[

|

| [24] |

陈艳利, 弓锐, 赵红云. 自然资源资产负债表编制: 理论基础、关键概念、框架设计. 会计研究, 2015, (9):18-26, 96.

[

|

| [25] |

向书坚, 郑瑞坤. 自然资源资产负债表中的负债问题研究. 统计研究, 2016, 33(12):74-83.

[

|

| [26] |

沈镭, 钟帅, 何利, 等. 复式记账下的自然资源核算与资产负债表编制框架研究. 自然资源学报, 2018, 33(10):1675-1685.

[

|

| [27] |

吕晓敏, 刘尚睿, 耿建新. 中国自然资源资产负债表编制及运用的关键问题. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(4):26-34.

[

|

| [28] |

史丹, 王俊杰. 自然资源资产负债表研究现状, 评述与改进方向. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(1):1-11.

[

|

| [29] |

石吉金, 王鹏飞, 李娜, 等. 全民所有自然资源资产负债表编制的思路框架. 自然资源学报, 2020, 35(9):2270-2282.

[

|

| [30] |

何利, 沈镭, 张卫民, 等. 我国自然资源核算的实践进展与理论体系构建. 自然资源学报, 2020, 35(12):150-161.

[

|

| [31] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |