JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

Construction path and intergenerational differences of Yan'an urban residents' red memory

Received date: 2021-02-18

Request revised date: 2021-05-10

Online published: 2021-09-28

Copyright

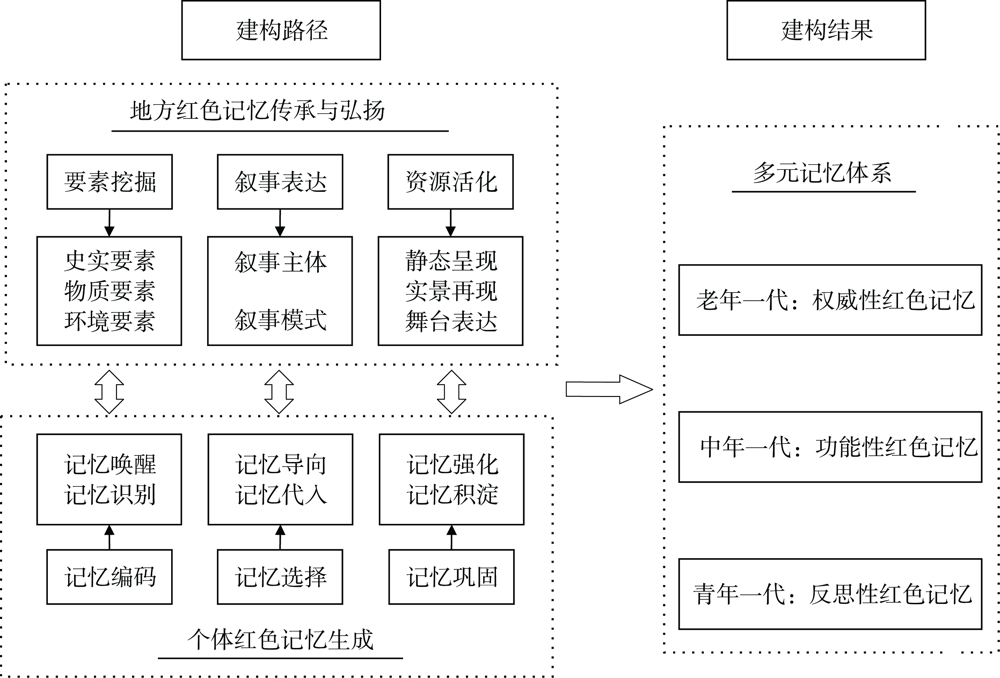

As a typical cultural phenomenon throughout the progress and development of modern and contemporary Chinese society, the writing, construction, inheritance and other topics of red memory at the macro level have been widely concerned and discussed. However, the research on red memory on the individual level is relatively deficient and requires to be promoted. Therefore, this paper takes Yan'an urban core area, which is rich in red resources, as a case study. With the help of generation research method, through in-depth interviews with 36 local residents, this paper interprets the red memory differences among three generations of Yan'an urban residents, and explores the "macro-micro" construction path and results of red memory. The results show that the macro level of memory elements mining, narrative expression and resource activation construct the coding, selection and consolidation process of residents' red memory, promote the local residents to generate red memory content with characteristics of the times, and finally construct the authoritative, functional and reflective red memory system of the old, middle and young generations. The results reflect the significance of the social forces of memory construction and the changing times in shaping the content of individual memory, and provide a theoretical reference for standardizing the practice of red memory and promoting the inheritance of red memory.

BAI Kai , KANG Xiao-yuan , WANG Bo-lin . Construction path and intergenerational differences of Yan'an urban residents' red memory[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2021 , 36(7) : 1631 -1646 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210701

| [1] |

刘起林. 红色记忆的审美流变与叙事境界. 北京: 中国社会科学出版社, 2015: 4-6.

[

|

| [2] |

|

| [3] |

高月, 翟光勇. 纪念空间的转型对红色记忆的书写与传承影响. 广西社会科学, 2020, 35(6):131-136.

[

|

| [4] |

王鉴颖. 红色记忆的建构与核心价值认同. 南京: 东南大学, 2014.

[

|

| [5] |

梁银湘. 红色记忆与国家认同. 中国井冈山干部学院学报, 2010, 3(5):86-91.

[

|

| [6] |

梁银湘. 红色记忆与巩固中国共产党执政基础研究. 广西社会科学, 2015, 30(7):1-6.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

王蜜. 现代性与记忆的消解: 康纳顿的视野. 江西社会科学, 2020,(15):120-126.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

杜建华. “红色记忆”的嬗变: 对“红歌”媒体呈现的考察(1979—2011). 上海: 复旦大学, 2012.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

保罗·康纳顿. 社会如何记忆. 纳日碧力戈译. 上海: 上海人民出版社, 2000: 35-40.

[

|

| [16] |

钱莉莉, 张捷, 郑春晖, 等. 地理学视角下的集体记忆研究综述. 人文地理, 2015, 30(6):7-12.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

魏本权. 从革命文化到红色文化: 一项概念史的研究与分析. 井冈山大学学报: 社会科学版, 2012, 33(1):16-21, 31.

[

|

| [19] |

龙柏林, 潘丽文. 文化整合的红色记忆维度. 南京社会科学, 2018, 28(4):128-136.

[

|

| [20] |

梁银湘. 后革命时期红色记忆再生产与执政安全研究. 广西社会科学, 2017, 32(8):6-10.

[

|

| [21] |

丁华东. 论社会记忆再生产的基本结构. 思想战线, 2019, 45(2):121-128.

[

|

| [22] |

郭翠翠, 王有智. 干预不同个体记忆内容对负性刺激诱发的情绪水平影响. 心理与行为研究, 2014, 12(5):588-592, 600.

[

|

| [23] |

龙柏林, 李秋梅. 铸牢中华民族共同体意识的红色记忆维度. 新疆社会科学, 2020, 39(3):53-60.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

葛道顺. 代沟还是代差?相倚性代差论. 青年研究, 1994, 12(7):43-46.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

米德. 代沟. 曾胡译. 北京: 光明日报出版社, 1988: 42-65.

[

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

延安市文物局. 延安市全国重点文物保护单位. http://jnd.yanan.gov.cn/wwzy/zljl/31114.htm, 2016-10-08.

[Cultural Relics Bureau of Yan'an City. National key cultural relics protection units in Yan'an City. http://jnd.yanan.gov.cn/wwzy/zljl/31114.htm, 2016-10-08. ]

|

| [39] |

吴帆. 低生育率陷阱究竟是否存在? 对后生育率转变国家(地区)生育率长期变化趋势的观察. 人口研究, 2019, 43(4):50-60.

[

|

| [40] |

颜玉凡, 叶南客. 认同与参与: 城市居民的社区公共文化生活逻辑研究. 社会学研究, 2019, 34(2):147-170, 245.

[

|

| [41] |

陕西传媒网, 陕西日报. 中疏外扩: 一座城市的突围之路(2). http://sx.sina.com.cn/yanan/focus/2013-10-14/1332462_2.html?from=wap, 2013-10-14.

[Shaanxi Media Network, Shaanxi Daily. Expanding and sparsing: A way to break through the encirclement of a city(2). http://sx.sina.com.cn/yanan/focus/2013-10-14/1332462_2.html?from=wap, 2013-10-14. ]

|

| [42] |

房艳刚, 刘继生. 理想类型叙事视角下的乡村景观变迁与优化策略. 地理学报, 2012, 67(10):1399-1410.

[

|

| [43] |

|

| [44] |

吴必虎, 王梦婷. 遗产活化、原址价值与呈现方式. 旅游学刊, 2018, 33(9):3-5.

[

|

| [45] |

罗正副. 实践记忆论. 世界民族, 2012, 33(2):47-57.

[

|

| [46] |

阿莱达·阿斯曼, 扬·阿斯曼. 昨日重现: 媒介与社会记忆. 金寿福, 黄晓晨译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 47.

[

|

| [47] |

安东尼·吉登斯. 现代性与自我认同. 夏璐译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 39-80.

[

|

| [48] |

蔡运龙. 人地关系思想的演变. 自然辩证法研究, 1989, 4(5):48-53.

[

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

刘欣. 市场转型与社会分层: 理论争辩的焦点和有待研究的问题. 中国社会科学, 2003, 23(5):102-110.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |