JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >

The "Double Evaluation" under the context of spatial planning: Wicked problems and restricted rationality

Received date: 2020-02-03

Request revised date: 2020-12-15

Online published: 2021-05-28

Copyright

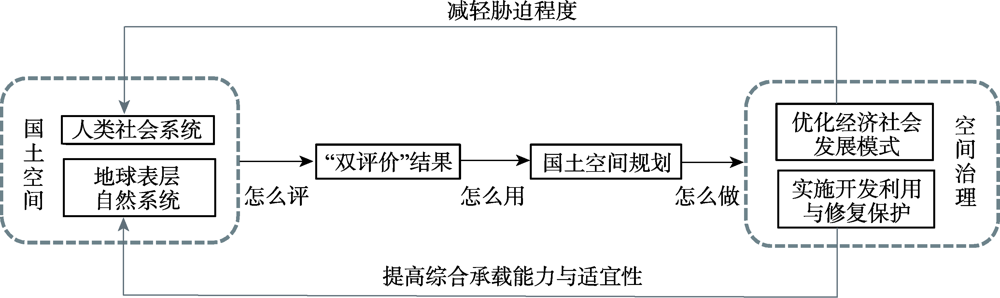

Resources and environment carrying capacity evaluation and spatial development suitability evaluation (referred to as "Double Evaluation") are considered as scientific basis and developing constraints of spatial planning. This paper analyzes and summarizes the "Double Evaluation" work in current spatial planning. The "Double Evaluation" plays an active role, but it has many problems, including insufficient recognition on the scientific nature and internal mechanisms of resources and environment carrying capacity and spatial development suitability, imperfect evaluation methods and application system, and so on. This paper intends to put forward the realistic needs of spatial planning under the concept of ecological civilization. And it is necessary to improve the scientific logic, technical logic and application logic of "Double Evaluation", so that we can improve the scientificity and practicability of "Double Evaluation". At the same time, it should be recognized that essential problems of spatial planning are wicked problems as "Double Evaluation" can only play a limited rational role. We should solve such problems through communication and cooperation so as to avoid falling into the misunderstanding of technical rationality.

HAO Qing , DENG Ling , FENG Zhi-ming . The "Double Evaluation" under the context of spatial planning: Wicked problems and restricted rationality[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2021 , 36(3) : 541 -551 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210301

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

封志明. 土地承载力研究的过去、现在与未来. 中国土地科学, 1994,8(3):1-9.

[

|

| [5] |

邓伟. 重建规划的前瞻性: 基于资源环境承载力的布局. 中国科学院院刊, 2009,24(1):28-33.

[

|

| [6] |

樊杰, 王传胜, 汤青, 等. 鲁甸地震灾后重建的综合地理分析与对策研讨. 地理科学进展, 2014,33(8):1011-1018.

[

|

| [7] |

方创琳, 贾克敬, 李广东, 等. 市县土地生态—生产—生活承载力测度指标体系及核算模型解析. 生态学报, 2017,37(15):5198-5209.

[

|

| [8] |

贾克敬, 张辉, 徐小黎, 等. 面向空间开发利用的土地资源承载力评价技术. 地理科学进展, 2017,36(3):335-341.

[

|

| [9] |

樊杰, 陶岸君, 陈田, 等. 资源环境承载能力评价在汶川地震灾后恢复重建规划中的基础性作用. 中国科学院院刊, 2008,23(5):387-392.

[

|

| [10] |

岳文泽, 代子伟, 高佳斌, 等. 面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价思考. 中国土地科学, 2018,32(12):66-73.

[

|

| [11] |

岳文泽, 王田雨. 资源环境承载力评价与国土空间规划的逻辑问题. 中国土地科学, 2019,33(3):1-8.

[

|

| [12] |

陈伟莲, 李升发, 张虹鸥, 等. 面向国土空间规划的“双评价”体系构建及广东省实践. 规划师, 2020,36(5):21-9.

[

|

| [13] |

李双成, 王羊, 蔡运龙. 复杂性科学视角下的地理学研究范式转型. 地理学报, 2010,65(11):1315-24.

[

|

| [14] |

吴传钧. 人地关系地域系统的理论研究及调控. 云南师范大学学报: 哲学社会科学版, 2008,40(2):1-3.

[

|

| [15] |

刘海猛, 方创琳, 李咏红. 城镇化与生态环境“耦合魔方”的基本概念及框架. 地理学报, 2019,74(8):1489-507.

[

|

| [16] |

陈先鹏, 方恺, 彭建, 等. 资源环境承载力评估新视角: 行星边界框架的源起、发展与展望. 自然资源学报, 2020,35(3):513-531.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

谭少华, 李进. 城市公共绿地的压力释放与精力恢复功能. 中国园林, 2009,25(6):79-82.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

郝庆, 单菁菁, 邓玲. 面向国土空间规划的人居环境自然适宜性评价. 中国土地科学, 2020,34(5):86-93.

[

|

| [21] |

郝庆, 封志明, 杨艳昭, 等. 西藏土地承载力的现实与未来: 基于膳食营养当量分析. 自然资源学报, 2019,34(5):911-920.

[

|

| [22] |

杨帆, 宗立, 沈珏琳, 等. 科学理性与决策机制: “双评价”与国土空间规划的思考. 自然资源学报, 2020,35(10):2311-2324.

[

|

| [23] |

郝庆, 邓玲, 封志明. 国土空间规划中的承载力反思: 概念、理论与实践. 自然资源学报, 2019,34(10):2073-2086.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

郝庆. 对机构改革背景下空间规划体系构建的思考. 地理研究, 2018,37(10):1938-1946.

[

|

| [26] |

庄少勤, 赵星烁, 李晨源. 国土空间规划的维度和温度. 城市规划, 2020,44(1):9-13, 23.

[

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

王丰龙, 刘云刚, 陈倩敏, 等. 范式沉浮:百年来西方城市规划理论体系的建构. 国际城市规划, 2012,27(1):75-83.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |