价值共创:生态产品价值实现推动农民增收的内在机制

|

王继应(2000- ),男,安徽安庆人,博士研究生,研究方向为资源环境公共政策分析。E-mail: 20118102@njau.edu.cn |

收稿日期: 2025-02-17

修回日期: 2025-06-04

网络出版日期: 2025-09-05

基金资助

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(24JD027)

国家自然科学基金项目(42371305)

教育部人文社会科学基金项目(23YJC630037)

中国博士后科学基金第76批面上资助项目(2024M761102)

Value co-creation: The income-growth mechanism of ecological product value realization for farmers

Received date: 2025-02-17

Revised date: 2025-06-04

Online published: 2025-09-05

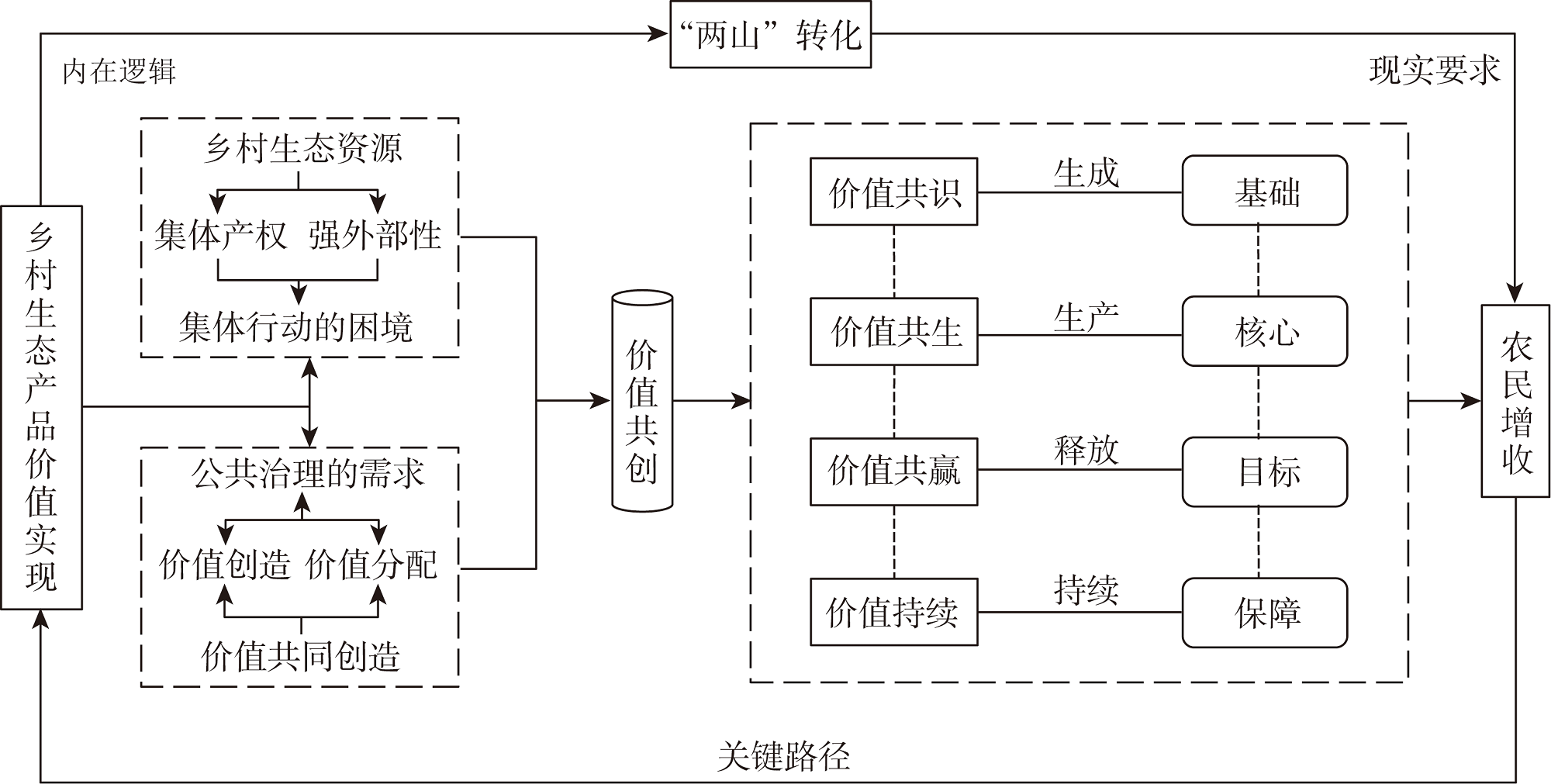

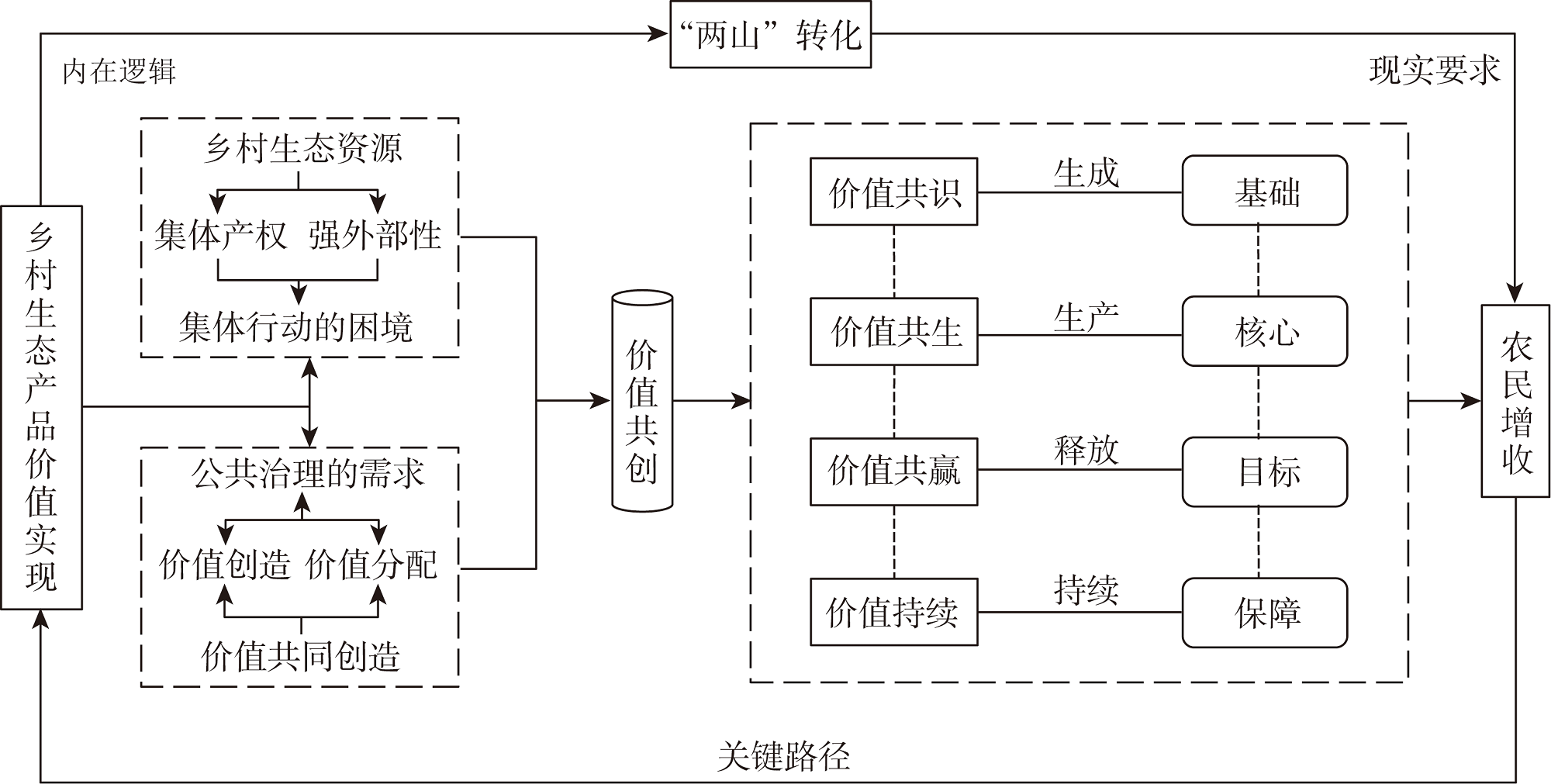

乡村作为优质生态资源的富集地,如何通过生态优势推动农民增收是实现全体人民共同富裕的实践难点。基于福建省南平市X村案例,依据深度访谈和长期跟踪,从价值共创视角重点探讨了生态产品价值实现促进农民增收的实现机制。研究发现:生态产品价值实现推动农民增收的关键在于价值共创机制,即需要考虑价值实现的可持续性,以多元主体间价值的共同创造和合理分配持续推动农民群体增收致富。其具体流程是政府、企业、村集体、村民等多元主体通过价值共识达成、价值共同生产、价值共赢共享、价值持续实现四个过程,最终让农民分享更多生态产品增值收益。本文为持续推动农民增收提供了新视角和新思路,对于扎实推进乡村振兴战略、实现共同富裕具有重要启示。

王继应 , 李娟昆 , 杜焱强 . 价值共创:生态产品价值实现推动农民增收的内在机制[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(9) : 2366 -2380 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250905

As repositories of high-quality ecological resources, rural areas hold significant potential for advancing China's goal of common prosperity. However, a persistent challenge lies in how to leverage these ecological advantages to generate sustained income growth for rural populations. Drawing on a case study of village X in Nanping city, Fujian province, this study explores the mechanism through which Ecological Product Value Realization (EPVR) promotes farmers' income growth. Based on long-term field observation and in-depth interviews, the research adopts a value co-creation perspective to investigate how the collaborative creation and distribution of ecological value drives rural economic outcomes. Findings indicate that the key to linking EPVR with sustained farmer income lies in the establishment of a value co-creation mechanism that emphasizes both sustainability and inclusivity. Specifically, it involves coordinated participation among multiple stakeholders, including government agencies, enterprises, village collectives, and villagers, across four interconnected processes: (1) Consensus-building, through which actors align on shared goals for ecological resource utilization; (2) Value symbiosis, which facilitates collaborative development of ecological products and associated services; (3) Benefit-sharing, ensuring fair and transparent distribution of ecological gains to foster trust and long-term engagement; and (4) Sustainable realization, which institutionalizes practices and builds capacities to secure long-term ecological and economic value. Through the value co-creation mechanism, farmers are positioned not merely as passive beneficiaries but as active participants in value generation and distribution, enabling them to share more equitably in the added value of ecological products. This study provides a novel perspective and practical pathway for sustaining farmers' income growth, offering insights for advancing rural revitalization and achieving a broader goal of common prosperity.

表1 案例数据资料收集情况Table 1 Overview of case data collection |

| 资料类型 | 收集方式 | 资料来源 | 资料说明 |

|---|---|---|---|

| 一手资料 | 半结构化访谈 | 县林业局和国有林场负责人及工作人员、X村村干部和村民、企业负责人 | 半结构化访谈集中于2023年6-12月,其中访谈县林业局主要领导干部1人、工作人员2人,访谈国有林场负责人1人、工作人员3人,访谈村干部5人(包括前任村干部1人)、村民7人,访谈企业负责人2人 |

| 一手资料 | 非参与式观察 | 对X村“森林生态银行”项目及村庄生产生活情况的实地观察 | 研究团队对X村“一元碳汇”项目、食用菌种植和毛竹经营等产业发展以及不同主体的参与情况等进行观察,以观察笔记等方式及时记录相关现象、事件和行动 |

| 二手资料 | 内部文档 | 县林业局、国有林场、县政府、X村村委会 | 内部文档包括:(1)项目合同协议:如《“一元碳汇”购销合同》;(2)会议纪要:如X村2019年9月11日村民代表大会“关于预期均山山场的处置意见”的会议纪要;(3)情况汇报:如《顺昌县“森林生态银行”建设情况汇报》;(4)档案与统计资料:如《顺昌县2022年国民经济和社会发展统计公报》 |

| 二手资料 | 外部公开材料 | 中华人民共和国自然资源部、政府部门官网、新闻宣传报道 | 包括:(1)中华人民共和国自然资源部发布的《生态产品价值实现典型案例》;(2)政府部门官网的相关文档资料,如《关于进一步抓好林业碳中和试点建设的通知》;(3)官方新闻宣传报道,如《小菌菇撑起乡村“致富伞”》 |

| [1] |

宁吉喆. 中国式现代化的方向路径和重点任务. 管理世界, 2023, 39(3): 1-19.

[

|

| [2] |

朱竑, 陈晓亮, 尹铎. 从“绿水青山” 到“金山银山”: 欠发达地区乡村生态产品价值实现的阶段、路径与制度研究. 管理世界, 2023, 39(8): 74-91.

[

|

| [3] |

杜焱强, 王继应, 孙雪峰. “生态颜值” 何以持续转化为“农民财富”?. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(10): 150-159.

[

|

| [4] |

于法稳, 林珊, 孙韩小雪. 共同富裕背景下生态产品价值实现的理论逻辑与推进策略. 中国农村经济, 2024, (3): 126-141.

[

|

| [5] |

辛鸣. 共同富裕的中国逻辑. 中国社会科学, 2024, (1): 4-24, 204.

[

|

| [6] |

韩保江, 李志斌. 中国式现代化: 特征、挑战与路径. 管理世界, 2022, 38(11): 29-43.

[

|

| [7] |

林嵩, 谷承应, 斯晓夫, 等. 县域创业活动、农民增收与共同富裕: 基于中国县级数据的实证研究. 经济研究, 2023, 58(3): 40-58.

[

|

| [8] |

庄贵阳, 丁斐, 王思博. 生态产品及其价值实现探析: 基于政治经济学的思考. 中国社会科学, 2024, (11): 4-23, 204.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

谢花林, 欧阳振益. 生态产品价值实现的机制与模式: 基于社会生态系统框架分析. 中国人口·资源与环境, 2025, 35(1): 170-179.

[

|

| [11] |

朱新华, 贾心蕊. “权释” 生态产品价值实现机制: 逻辑机理与政策启示. 自然资源学报, 2024, 39(9): 2029-2043.

[

|

| [12] |

谢花林, 李致远. 自然资源领域生态产品价值实现的多主体协同机制与路径. 自然资源学报, 2023, 38(12): 2933-2949.

[

|

| [13] |

孙博文. 建立生态产品价值实现机制: “五难” 问题及优化路径. 天津社会科学, 2023, (4): 87-97.

[

|

| [14] |

蒋正举. 空间商品化下乡村绿水青山向金山银山转化的内在逻辑与实践路径. 自然资源学报, 2025, 40(2): 423-435.

[

|

| [15] |

金铂皓, 马贤磊. 生态资源禀赋型村庄何以实现富民治理: 基于浙南R村的纵向案例剖析. 农业经济问题, 2024, 45(6): 87-104.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

李放, 马洪旭, 沈苏燕. 制度嵌入、组织化与农村社区慈善的价值共创: 基于山东省W村的田野调查. 农业经济问题, 2023, 44(8): 86-98.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

张静. 案例分析的目标: 从故事到知识. 中国社会科学, 2018, (8): 126-142, 207.

[

|

| [22] |

袁祖社. 公共价值的信念与美好生活的理想: 马克思哲学变革的理论深蕴. 中国社会科学, 2019, (12): 28-45, 199-200.

[

|

| [23] |

周尚君. 地方政府的价值治理及其制度效能. 中国社会科学, 2021, (5): 150-168, 207-208.

[

|

| [24] |

王琳, 陈志军. 价值共创如何影响创新型企业的即兴能力: 基于资源依赖理论的案例研究. 管理世界, 2020, 36(11): 96-110, 131, 111.

[

|

| [25] |

郁建兴, 任杰. 共同富裕的理论内涵与政策议程. 政治学研究, 2021, (3): 13-25, 159-160.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |