“教赛互促”推动自然资源教学能力提升的路径与模式分析——基于全国大学生自然资源科技作品大赛视角

|

金晓斌(1974- ),男,甘肃兰州人,博士,教授,博士生导师,研究方向为土地利用与国土整治。E-mail: jinxb@nju.edu.cn |

收稿日期: 2025-01-05

修回日期: 2025-02-08

网络出版日期: 2025-08-05

基金资助

江苏省高等教育教改研究课题(2023JSJG069)

基础学科拔尖学生培养计划2.0研究课题(20222089)

Paths and modes for "Mutual Promotion of Teaching and Competition" to enhancing natural resources teaching ability: Based on the perspective of National College Students Natural Resources Science and Technology Works Competition

Received date: 2025-01-05

Revised date: 2025-02-08

Online published: 2025-08-05

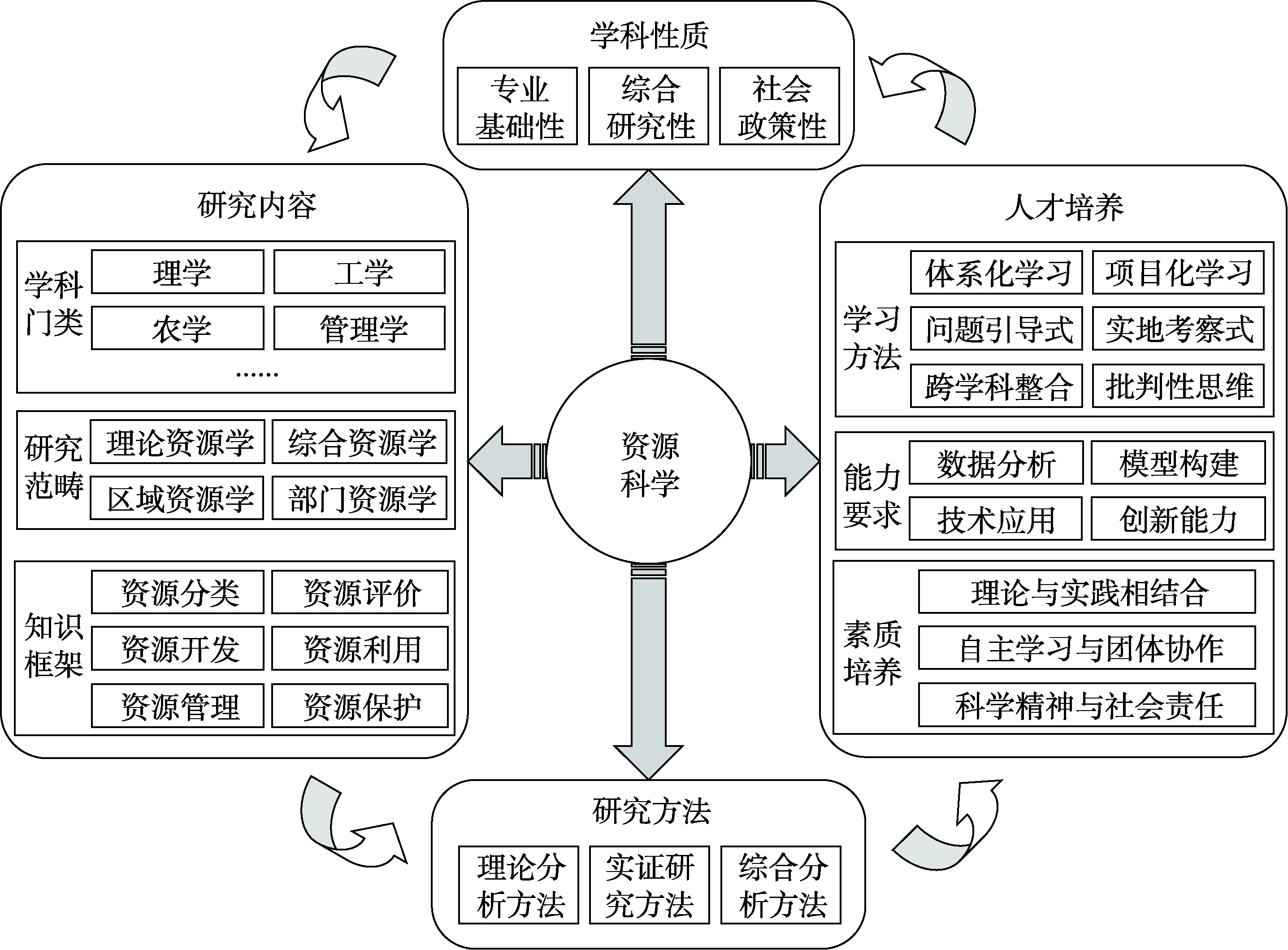

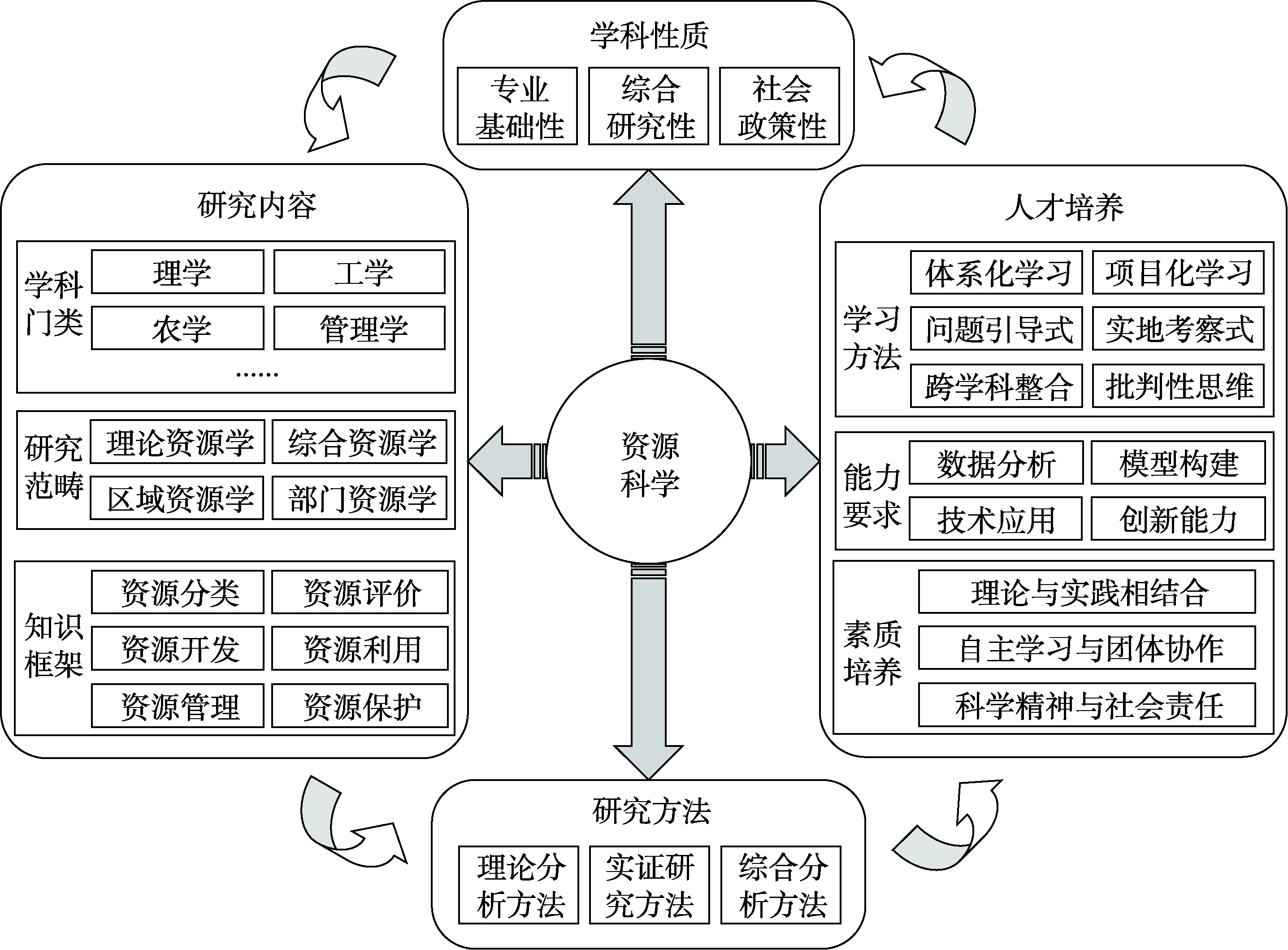

随着资源科学研究纵深发展和跨学科交叉融合,提升自然资源教学能力已成为高等教育亟需解决的重要问题。基于“教赛互促”理念,通过分析资源科学的学科特点、教学要求和教学模式,探讨了教学研究和学科竞赛相结合的“教赛互促”模式推动自然资源教学能力提升的作用路径。通过对全国大学生自然资源科技作品大赛的分析,验证了该模式对提升教师教学能力和学生学习能力的积极作用。教师通过参与学科竞赛,能够及时更新教学理念和方法,将学科前沿知识融入课堂,提升教学质量;学生通过竞赛活动将理论与实践相结合,可增强解决实际问题的意识并提升创新能力。“教赛互促”模式在提升教学质量、激发创新能力等方面的优势可为资源科学教学改革提供参考。

关键词: 自然资源; 教育; 教学改革; “教赛互促”; 全国大学生自然资源科技作品大赛

金晓斌 , 金雨洁 , 徐凯基 , 王捷 . “教赛互促”推动自然资源教学能力提升的路径与模式分析——基于全国大学生自然资源科技作品大赛视角[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(8) : 2052 -2064 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250804

With the in-depth development of resource science research and interdisciplinary integration, improving the teaching ability of natural resources has become an important issue that higher education needs to solve urgently. Based on the concept of "Mutual Promotion of Teaching and Competition", this paper analyzes the discipline characteristics, teaching requirements and teaching mode of resource science, and probes into the role of "Mutual Promotion of Teaching and Competition" mode, which combines teaching research and discipline competition, in promoting the teaching ability of natural resources. Through the analysis of the National College Students Natural Resources Science and Technology Works Competition, the positive effect of this model on improving teachers' teaching ability and students' learning ability is verified. By participating in the discipline competition, teachers can update the teaching ideas and methods in time, integrate the frontier knowledge into the classroom, and improve the teaching quality. By combining theory with practice through competition, students can develop enhanced practical problem-solving awareness and cultivate innovation capabilities. The advantages of "Mutual Promotion of Teaching and Competition" mode in improving teaching quality and stimulating innovation ability can provide reference for resource science teaching reform.

表1 资源科学所涉主要学科门类、学科大类与相关专业Table 1 Relevant disciplines, discipline type and majors of resource science |

| 学科门类 | 学科类 | 专业 | 学位 |

|---|---|---|---|

| 理学(07) | 地理科学类(0705) | 地理科学(070501) | 理学 |

| 自然地理与资源环境(070502) | 管理学或理学 | ||

| 人文地理与城乡规划(070503) | 管理学或理学 | ||

| 地理信息科学(070504) | 理学 | ||

| 海洋科学类(0707) | 海洋科学(070701) | 理学 | |

| 海洋资源与环境(070703T) | 理学 | ||

| 地质学类(0709) | 地质学(070901) | 理学 | |

| 地球信息科学与技术(070903T) | 工学或理学 | ||

| 生物科学类(0710) | 生态学(071004) | 理学 | |

| 工学(08) | 测绘类(0812) | 测绘工程(081201) | 工学 |

| 遥感科学与技术(081202) | 工学 | ||

| 地理国情监测(081204T) | 工学 | ||

| 地理空间信息工程(081205T) | 工学 | ||

| 农业工程类(0823) | 土地整治工程(082306T) | 工学 | |

| 环境科学与工程类(0825) | 环境科学与工程(082501) | 工学 | |

| 环境工程(082502) | 工学 | ||

| 环境科学(082503) | 理学或工学 | ||

| 环境生态工程(082504) | 工学 | ||

| 资源环境科学(082506T) | 理学或工学 | ||

| 建筑类(0828) | 城乡规划(082802) | 工学 | |

| 农学(09) | 自然保护与环境生态类(0902) | 农业资源与环境(090201) | 农学 |

| 水土保持与荒漠化防治(090203) | 农学 | ||

| 土地科学与技术(090205T) | 农学 | ||

| 生态修复学(090208TK) | 农学 | ||

| 林学类(0905) | 林学(090501) | 农学 | |

| 森林保护(090503) | 农学 | ||

| 管理学(12) | 农业经济管理类(1203) | 农林经济管理(120301) | 管理学 |

| 农村区域发展(120302) | 农学或管理学 | ||

| 乡村治理(120303TK) | 管理学 | ||

| 公共管理类(1204) | 土地资源管理(120404) | 工学或管理学 | |

| 自然资源登记与管理(120417T) | 管理学 |

表2 历届大赛基本情况Table 2 Basic information of previous competitions |

| 时间/年 | 大赛主题 | 有效作品数/份 | 特等奖/份 | 一等奖/份 | 二等奖/份 | 优秀奖/份 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 资源国情与生态文明建设 | 275 | 4 | 8 | 28 | 60 |

| 2020 | 践行资源节约,贡献一己之力 | 232 | 2 | 8 | 50 | 32 |

| 2021 | 生态优先,绿色低碳 | 196 | 6 | 14 | 30 | 32 |

| 2022 | 践行两山理论,助力“双碳”目标 | 181 | 6 | 14 | 45 | 38 |

| 2023 | 自然资源保护利用与中国式现代化 | 186 | 7 | 13 | 47 | 33 |

| 2024 | 锚定自然资源科技创新,蓄势赋能新质生产力 | 196 | 6 | 14 | 48 | 32 |

表3 历届大赛参赛作品学科特点—研究方法—学科门类数量统计Table 3 Quantity statistics of discipline characteristic-study method-discipline of entry works in previous competitions |

| 届数 | 学科特点 | 研究方法 | 学科门类 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 综合研 究性 | 专业基 础性 | 社会政 策性 | 理论分 析方法 | 数据分 析方法 | 实证研 究方法 | 理学 | 工学 | 农学 | 管理学 | |||

| 第一届 | 73 | 154 | 57 | 154 | 166 | 138 | 121 | 61 | 36 | 117 | ||

| 第二届 | 61 | 130 | 48 | 130 | 140 | 116 | 102 | 51 | 31 | 99 | ||

| 第三届 | 50 | 106 | 39 | 106 | 115 | 95 | 84 | 42 | 25 | 81 | ||

| 第四届 | 48 | 101 | 37 | 101 | 109 | 91 | 80 | 40 | 24 | 77 | ||

| 第五届 | 49 | 104 | 38 | 104 | 112 | 93 | 82 | 41 | 25 | 79 | ||

| 第六届 | 52 | 110 | 40 | 110 | 118 | 98 | 86 | 43 | 26 | 84 | ||

注:同一参赛作品的学科特点、研究方法、学科门类可能属于不同学科特点、研究方法、学科门类,因而加和大于参赛作品总数。 |

| [1] |

孙阳, 王佳韡, 伍世代. 近35年中国资源环境承载力评价: 脉络、热点及展望. 自然资源学报, 2022, 37(1): 34-58.

[

|

| [2] |

朱新华, 贾心蕊. “权释”生态产品价值实现机制: 逻辑机理与政策启示. 自然资源学报, 2024, 39(9): 2029-2043.

[

|

| [3] |

吴绍洪, 赵艳, 汤秋鸿, 等. 面向“未来地球”计划的陆地表层格局研究. 地理科学进展, 2015, 34(1): 10-17.

[

|

| [4] |

葛全胜, 刘卫东, 孙鸿烈, 等. 地理科学与资源科学的国家智库建设. 地理学报, 2020, 75(12): 2655-2668.

[

|

| [5] |

封志明, 江东, 雷梅, 等. 资源科学的学科建设与人才培养模式的实践与思考. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1817-1829.

[

|

| [6] |

左芝鲤, 成金华, 詹成, 等. 全球锂产业链贸易格局演化及脆弱性分析. 资源科学, 2024, 46(1): 114-129.

[

|

| [7] |

郭沛, 王光远. 数字经济的减污降碳协同作用及机制: 基于地级市数据的实证检验. 资源科学, 2023, 45(11): 2117-2129.

[

|

| [8] |

张家荣, 马思静, 张茵, 等. 基于社会嵌入视角的国家公园特许经营合作机制探析: 以三江源国家公园为例. 自然资源学报, 2024, 39(10): 2276-2293.

[

|

| [9] |

钟登华. 新工科建设的内涵与行动. 高等工程教育研究, 2017, (3): 1-6.

[

|

| [10] |

齐永智, 姜奕帆. 高校“以赛促教、以赛促学”实践教学模式探析: 基于山西财经大学营销策划大赛的经验. 山西财经大学学报, 2020, 42(S1): 83-86, 89.

[

|

| [11] |

魏菊霞. “赛教融合”模式下《虚拟现实》课程的教学模式研究与实践. 计算机工程与科学, 2019, 41(S1): 35-38.

[

|

| [12] |

邱冠文. “双一流”高校图书馆数字素养教育的现状、问题与路径. 图书馆论坛, 2023, 43(8): 51-59.

[

|

| [13] |

曾用强, 胡淼, 王维芳, 等. 《实用英语交际职业技能等级标准》的确立依据与内涵解读. 外语教育研究前沿, 2024, 7(4): 25-32, 94.

[

|

| [14] |

孙鸿烈, 封志明. 资源科学研究的现在与未来. 资源科学, 1998, 20(1): 1-12.

[

|

| [15] |

成升魁, 沈镭, 封志明, 等. 中国自然资源研究的发展历程及展望. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1757-1772.

[

|

| [16] |

封志明, 王勤学, 陈远生. 资源科学研究的历史进程. 自然资源学报, 1993, 8(3): 262-269.

[

|

| [17] |

段金廒, 周荣汉, 宿树兰, 等. 我国中药资源科学发展现状及展望. 自然资源学报, 2009, 24(3): 378-386.

[

|

| [18] |

李卫, 薛彩霞, 姚顺波, 等. 农户保护性耕作技术采用行为及其影响因素: 基于黄土高原476户农户的分析. 中国农村经济, 2017, (1): 44-57, 94-95.

[

|

| [19] |

黄贤金, 周寅康, 彭补拙, 等. 南京大学资源科学学科发展: 历史、现状与设想. 高等理科教育, 2009, (1): 16-18.

[

|

| [20] |

刘明, 吴忠明, 杨箫, 等. 教育大语言模型的内涵、构建和挑战. 现代远程教育研究, 2024, 36(5): 50-60.

[

|

| [21] |

褚宏启. 英才教育的争议分析与政策建构: 我国英才教育的转型升级. 教育研究, 2022, 43(12): 113-129.

[

|

| [22] |

苏小兵, 管珏琪, 钱冬明, 等. 微课概念辨析及其教学应用研究. 中国电化教育, 2014, (7): 94-99.

[

|

| [23] |

张慧伦, 董玉琦, 陈兴冶, 等. 技术支持的基于深度认知诊断的个性化学习效果研究: 以高中数学“排列组合”内容为例. 现代教育技术, 2024, 34(12): 86-94.

[

|

| [24] |

程薇, 杨淑婷, 汤倩雯, 等. 何以开展跨学科主题学习? 来自整合STEM教育的研究启示. 现代教育技术, 2024, 34(12): 56-64.

[

|

| [25] |

刘鹤, 石瑛, 金祥雷. 课程思政建设的理性内涵与实施路径. 中国大学教学, 2019, (3): 59-62.

[

|

| [26] |

吕景泉, 吴淑媛, 汤晓华. 技能大赛: 引领职业教育教学改革发展走向新高度. 中国职业技术教育, 2017, (16): 99-105.

[

|

| [27] |

王焰新. 高校创新创业教育的反思与模式构建. 中国大学教学, 2015, (4): 4-7, 24.

[

|

| [28] |

徐葳, 贾永政, 阿曼多·福克斯, 等. 从MOOC到SPOC: 基于加州大学伯克利分校和清华大学MOOC实践的学术对话. 现代远程教育研究, 2014, 26(4): 13-22.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |