节能减排财政政策综合示范城市建设促进能源与产业双重结构转型吗?

|

宋马林(1972- ),男,安徽蚌埠人,博士,教授,博士生导师,研究方向为资源环境统计。E-mail: songmartin@163.com |

收稿日期: 2024-09-09

修回日期: 2025-01-24

网络出版日期: 2025-06-20

基金资助

国家自然科学基金重点项目(71934001)

Does the construction of comprehensive demonstration cities for energy conservation and emission reduction fiscal policy promote the dual structural transformation of energy and industry?

Received date: 2024-09-09

Revised date: 2025-01-24

Online published: 2025-06-20

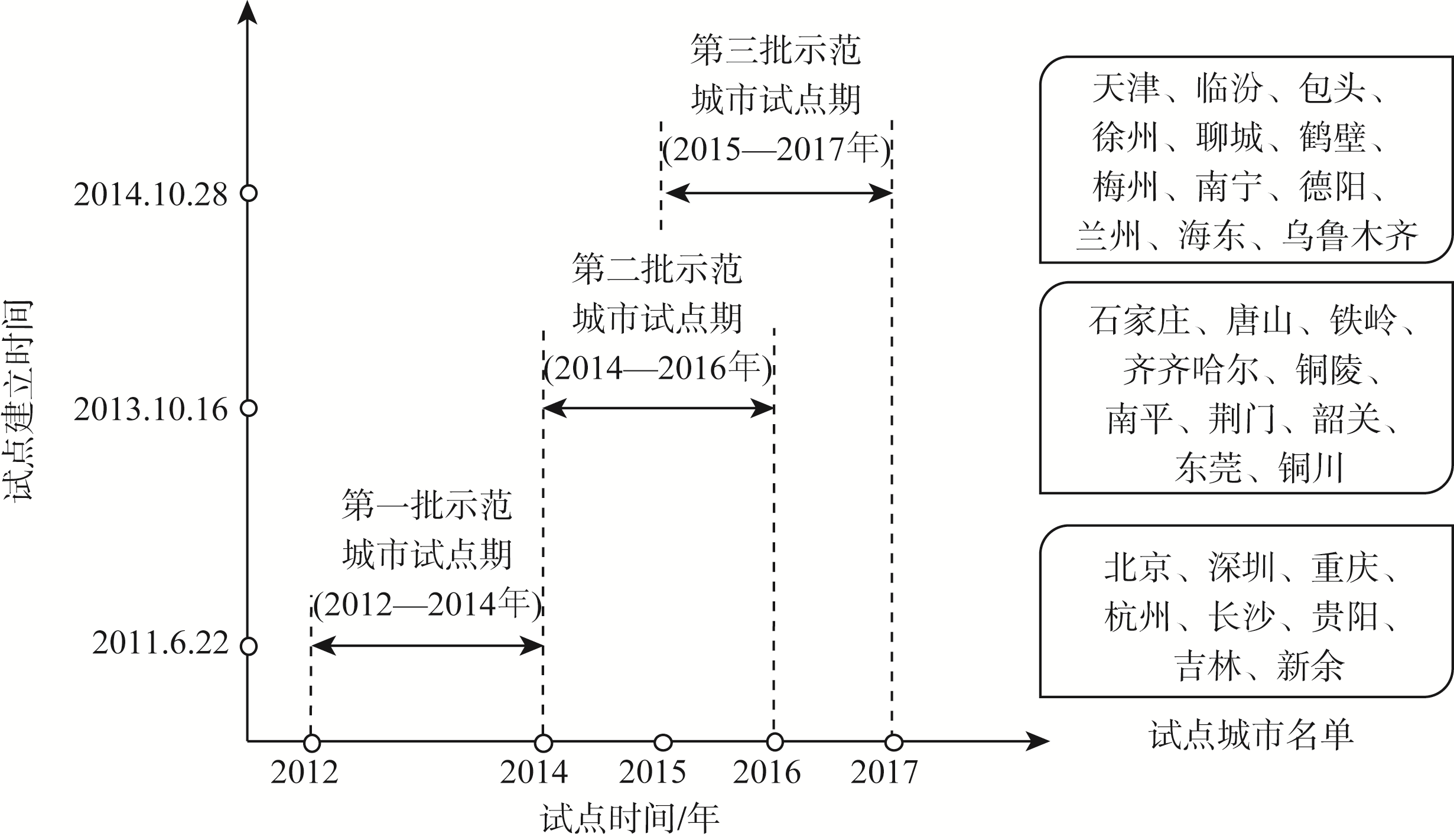

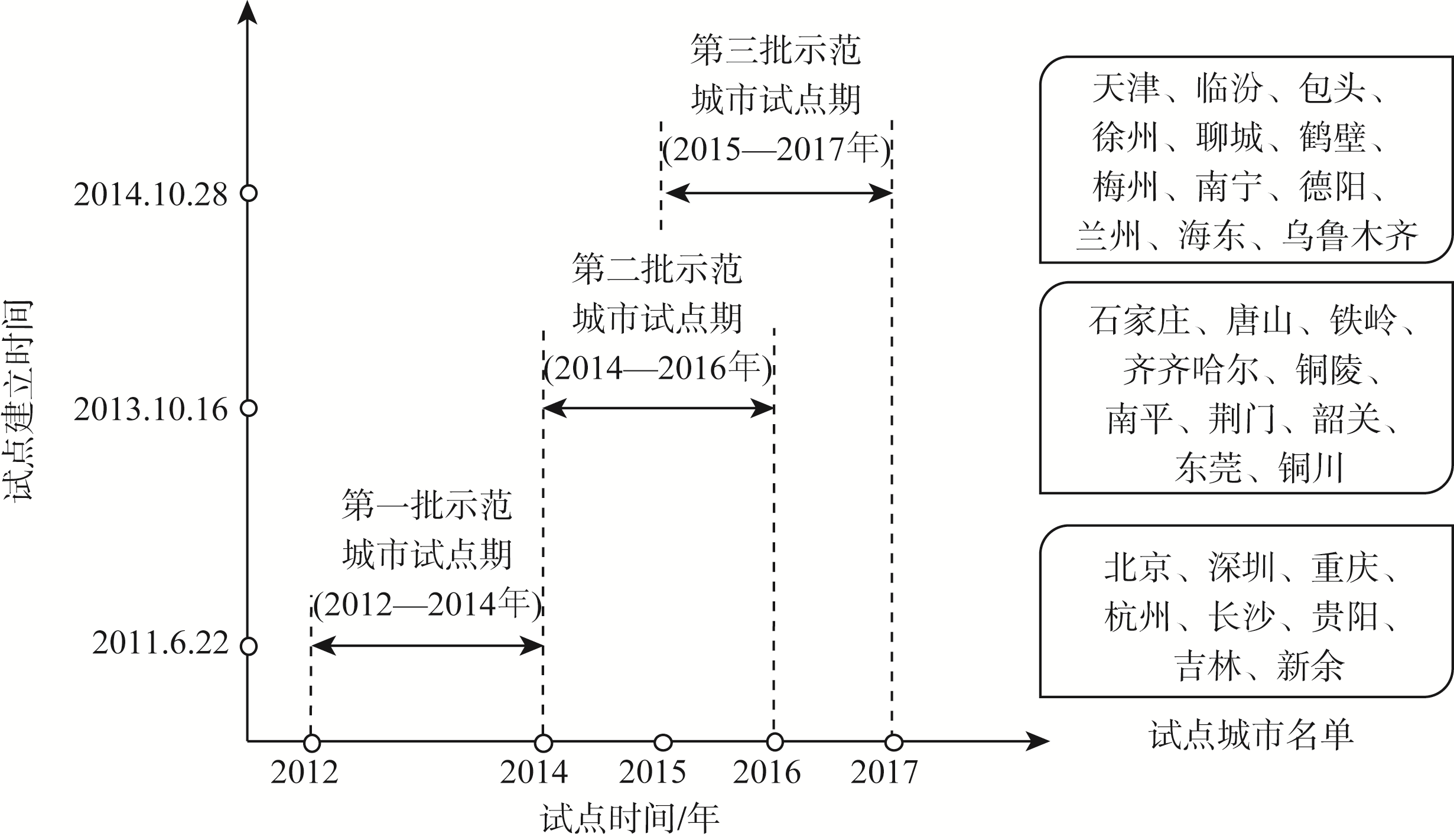

节能减排财政政策是中国绿色财政领域的重大制度创新,更是确保实现“双碳”目标的关键抓手。以节能减排财政政策综合示范城市试点为外生政策冲击,使用多期双重差分模型和双重机器学习模型等方法,探析了示范城市设立的能源与产业结构转型效应。研究表明:综合示范城市建设对所在地区的能源结构优化和产业结构升级均产生了显著的促进作用,在通过平行趋势、异质性处理效应等一系列检验后该结论仍然稳健。机制分析表明,政策试点可通过提升能源和环境偏向型技术以及产能利用率进而改善能源与产业结构。异质性分析发现,试点政策的实施效果在核心大城市、非老工业基地城市、高度市场化和财政压力小的城市更突出。进一步研究显示,开展综合示范城市建设对于推动实现政策最初设定的六大任务目标,包括实现产业低碳化、交通清洁化、建筑绿色化、服务集约化、主要污染物减量化以及可再生能源利用规模化均具有明显优势。研究结论为中国未来设计实施更加全面的绿色财政政策提供了决策参考。

宋马林 , 陶伟良 , 王建林 . 节能减排财政政策综合示范城市建设促进能源与产业双重结构转型吗?[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(7) : 1773 -1794 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250704

The energy conservation and emission reduction fiscal policy is a major institutional innovation in China's green finance sector and is crucial for achieving the "dual carbon" goals. This paper takes the pilot comprehensive demonstration cities for this policy as the exogenous policy impact, and analyzes its effects on energy and industrial structure transformation using a difference-in-differences model and a dual machine learning model. The results indicate that establishing comprehensive demonstration cities significantly enhances the optimization of energy structure and the upgrading of industrial structure in the region. These conclusions remain robust after a series of tests, including parallel trend and heterogeneous treatment effects. Mechanism analysis shows that the policy pilot can improve energy and industrial structures by promoting energy- and environment-oriented technologies and capacity utilization. Heterogeneity analysis reveals that the implementation effect of the pilot policy is more prominent in core large cities, non-industrial base cities, highly market-oriented cities, and cities with low financial pressure. Further research demonstrates that constructing demonstration cities offers obvious advantages in promoting the realization of six tasks initially set by the policy, including industrial decarbonization, clean transportation, green building, service intensification, reduction of major pollutants, and large-scale utilization of renewable energy. The findings of the study provide valuable insights for designing and implementing more comprehensive green fiscal policies in China in the future.

表1 数据描述性统计Table 1 Descriptive statistics of data |

| 变量 | 含义 | 样本量/个 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ecs | 能源结构 | 2238 | -0.5226 | 0.2247 | -2.1711 | -0.1964 |

| Ins | 产业结构 | 2238 | 0.8685 | 0.4504 | 0.1087 | 4.2655 |

| Policy | 节能减排财政政策 | 2238 | 0.0389 | 0.1933 | 0.0000 | 1.0000 |

| Edf | 经济发展 | 2238 | 16.2254 | 0.9157 | 13.5695 | 19.3364 |

| Pop | 人口密度 | 2238 | 0.0432 | 0.0335 | 0.0005 | 0.2648 |

| Fts | 财政科技支持 | 2238 | 0.0152 | 0.0149 | 0.0007 | 0.2068 |

| Eci | 能耗强度 | 2238 | 0.0909 | 0.1026 | 0.0079 | 1.3607 |

| Open | 对外开放 | 2238 | 0.1807 | 0.3015 | 0.0000 | 2.4498 |

表2 基准回归结果Table 2 Baseline regression result |

| 变量 | Ecs | Ins | Ecs | Ins |

|---|---|---|---|---|

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Policy | -0.0356** | 0.0520*** | -0.0368** | 0.0506** |

| (-2.37) | (2.64) | (-2.40) | (2.57) | |

| 常数项 | -0.5212*** | 0.8665*** | -0.8685 | 20.6969*** |

| (-247.01) | (292.68) | (-1.41) | (18.66) | |

| 控制变量 | 否 | 否 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |

| Adj. R2 | 0.8173 | 0.9081 | 0.8176 | 0.9320 |

注:***、**分别表示通过1%、5%的显著性水平检验,括号内为t值,下同。 |

表3 负权重检验及政策转换的平均处理效应Table 3 Negative weight test and average treatment effect of policy switching |

| 变量 | Ecs | Ins | Ecs | Ins |

|---|---|---|---|---|

| 基准回归 | 基准回归 | 2010—2017年 | 2010—2017年 | |

| 负权重百分比 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 平均处理效应 | -0.0011 | 0.0339 | -0.0076 | 0.0784 |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

表4 政策惯性检验和双重机器学习模型估计结果Table 4 Policy inertia test and dual machine learning model estimation results |

| 变量 | 政策惯性效应 | 双重机器学习模型 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Ecs | Ins | Ecs | Ins | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | ||

| Policy | -0.0265* | 0.0581* | -0.0398** | 0.0762** | |

| (-1.72) | (1.92) | (-2.14) | (2.32) | ||

| 常数项 | -1.5068*** | 16.5880*** | -0.0162*** | 0.0215*** | |

| (-3.34) | (14.73) | (-2.30) | (18.72) | ||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| 控制变量平方项 | 否 | 否 | 是 | 是 | |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| N/个 | 3321 | 3321 | 2238 | 2238 | |

| Adj. R2 | 0.7731 | 0.8597 | |||

注:*表示通过10%的显著性水平检验,下同。 |

表5 内生性检验结果Table 5 Endogeneity test results |

| 变量 | 加入低碳调控变量 | Heckman两步法 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ecs | Ins | Policy | Ecs | Ins | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||

| Policy | -0.0369** | 0.0505** | -0.0324** | 0.0372* | ||

| (-2.38) | (2.56) | (-1.98) | (1.87) | |||

| VC | -0.0004** | |||||

| (-2.34) | ||||||

| Imr | -0.0146 | 0.0444*** | ||||

| (-1.45) | (3.51) | |||||

| 常数项 | -0.1830 | 20.3878*** | -22.4197*** | -0.6805 | 20.1232*** | |

| (-0.27) | (17.78) | (-14.63) | (-1.10) | (18.03) | ||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | |

| Adj. R2 | 0.8184 | 0.9320 | 0.2478 | 0.8176 | 0.9322 | |

表6 其他稳健性检验Table 6 Other robustness tests |

| 项目 | 变量 | PSM-DID | 单一时点DID | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ecs | Ins | Ecs | Ins | |||

| Panel A: PSM-DID和 单一时点DID | Policy | -0.0365* | 0.0457** | -0.0679* | 0.0979*** | |

| (-1.88) | (2.00) | (-1.83) | (4.01) | |||

| 常数项 | -0.4540 | 21.5706*** | -1.4289** | 21.3400*** | ||

| (-0.69) | (17.13) | (-2.30) | (18.72) | |||

| N/个 | 1714 | 1714 | 2080 | 2080 | ||

| Adj. R2 | 0.8410 | 0.9296 | 0.8089 | 0.9347 | ||

| 项目 | 变量 | 替换因变量 | 联合固定效应 | |||

| Ecs | Ins | Ecs | Ins | |||

| Panel B: 替换因变量和 联合固定效应 | Policy | -0.0251** | -1.2102*** | -0.0307* | 0.0276** | |

| (-2.20) | (-3.11) | (-1.89) | (2.17) | |||

| 常数项 | 3.1604*** | -532.7162*** | -0.5454 | 17.4897*** | ||

| (4.79) | (-23.11) | (-0.60) | (11.35) | |||

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | ||

| Adj. R2 | 0.9444 | 0.9402 | 0.8233 | 0.9513 | ||

| 项目 | 变量 | 新能源示范城市建设 | 低碳城市试点 | |||

| Ecs | Ins | Ecs | Ins | |||

| Panel C: 排除其他 政策干扰 | Policy | -0.0366** | 0.0516*** | -0.0367** | 0.0489** | |

| (-2.39) | (2.62) | (-2.39) | (2.53) | |||

| 常数项 | -0.8602 | 20.7295*** | -0.8733 | 20.7509*** | ||

| (-1.39) | (18.69) | (-1.42) | (18.77) | |||

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | ||

| Adj. R2 | 0.8175 | 0.9320 | 0.8175 | 0.9321 | ||

注:该表结果均在控制其他变量、城市和年份固定效应的条件下得到。 |

表7 影响机制检验结果Table 7 Influence mechanism test results |

| 变量 | Reti | Gti | Cur |

|---|---|---|---|

| (1) | (2) | (3) | |

| Policy | 0.0015*** | 0.0139*** | 0.0175* |

| (2.65) | (3.22) | (1.93) | |

| 常数项 | -0.0151* | -0.1080 | -4.8706*** |

| (-1.95) | (-1.52) | (-12.19) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 |

| Adj. R2 | 0.9232 | 0.8437 | 0.9958 |

表8 异质性分析结果Table 8 Heterogeneity analysis results |

| 变量 | 城市等级 | 产业基础 | 市场化 | 财政压力 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ecs | Ins | Ecs | Ins | Ecs | Ins | Ecs | Ins | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||

| Policy | -0.0097 | -0.0221 | -0.0066 | 0.0032 | -0.0052 | 0.0226 | -0.0507*** | 0.0753*** | |||

| (-0.63) | (-1.58) | (-0.37) | (0.19) | (-0.32) | (1.25) | (-2.65) | (2.77) | ||||

| Policy×Level | -0.0792** | 0.2117*** | |||||||||

| (-2.35) | (4.59) | ||||||||||

| Policy×Indus | -0.0543** | 0.0850** | |||||||||

| (-2.03) | (2.39) | ||||||||||

| Policy×Mar | -0.0756*** | 0.0638* | |||||||||

| (-2.86) | (1.71) | ||||||||||

| Policy×Pre | 0.0404 | -0.0746** | |||||||||

| (1.48) | (-2.28) | ||||||||||

| 常数项 | -0.9878 | 21.0159*** | -0.9483 | 20.8217*** | -0.9188 | 20.6653*** | -1.1339* | 20.5310*** | |||

| (-1.60) | (19.13) | (-1.54) | (18.85) | (-1.49) | (18.71) | (-1.79) | (18.22) | ||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | |||

| Adj. R2 | 0.8182 | 0.9332 | 0.8178 | 0.9322 | 0.8182 | 0.9325 | 0.8178 | 0.9321 | |||

表9 综合性分析结果Table 9 Comprehensive analysis results |

| 变量 | 交通清洁化 | 建筑绿色化 | 服务集约化 | 主要污染物减量化 | 可再生能源利用规模化 |

|---|---|---|---|---|---|

| Tran | Buil | Agg | Pollu | Rec | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| Policy | 0.4592*** | 0.2821* | 0.0457** | -0.1139*** | 0.0950*** |

| (3.52) | (1.79) | (2.13) | (-3.05) | (4.30) | |

| 常数项 | -9.6522*** | 2.1954 | -0.4299 | -3.1640* | -6.2909*** |

| (-3.03) | (0.91) | (-0.69) | (-1.88) | (-8.95) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N/个 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |

| Adj. R2 | 0.9889 | 0.2888 | 0.9534 | 0.8315 | 0.9226 |

| [1] |

江深哲, 杜浩锋, 徐铭梽. “双碳” 目标下能源与产业双重结构转型. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(2): 109-130.

[

|

| [2] |

宋马林, 刘贯春. 增长模式变迁与中国绿色经济增长源泉: 基于异质性生产函数的多部门核算框架. 经济研究, 2021, 56(7): 41-58.

[

|

| [3] |

张思麒, 刘导波. 技术进步视角下中国产业结构高级化格局及影响因素. 经济地理, 2022, 42(5): 104-113.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

聂爱云, 陆长平. 制度约束、外商投资与产业结构升级调整: 基于省际面板数据的实证研究. 国际贸易问题, 2012, (2): 136-145.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

宿伟健, 高雨辰, 李启航. 市场分割对产业结构高级化的影响: 促进抑或抑制?. 改革, 2023, (5): 74-89.

[

|

| [8] |

马海良, 顾莹莹, 黄德春, 等. 环境规制、数字赋能对产业结构升级的影响及机理. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(3): 124-136.

[

|

| [9] |

鲁贺玉, 吴宗法. 用能权政策与能源消费结构低碳化转型的关系. 资源科学, 2023, 45(6): 1181-1195.

[

|

| [10] |

郭沛, 梁栋. 低碳试点政策是否提高了城市碳排放效率: 基于低碳试点城市的准自然实验研究. 自然资源学报, 2022, 37(7): 1876-1892.

[

|

| [11] |

张雪纯, 曹霞, 宋林壕. 碳排放交易制度的减污降碳效应研究: 基于合成控制法的实证分析. 自然资源学报, 2024, 39(3): 712-730.

[

|

| [12] |

王方方, 李宁. 我国财政政策对产业结构优化的时变效应. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(11): 132-147.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

郭进. 环境规制对绿色技术创新的影响: “波特效应” 的中国证据. 财贸经济, 2019, 40(3): 147-160.

[

|

| [15] |

严立冬, 郝文杰, 邓远建. 绿色财政政策与生态资源可持续利用. 财政研究, 2009, (12): 37-40.

[

|

| [16] |

薛飞, 陈煦. 绿色财政政策的碳减排效应: 来自“节能减排财政政策综合示范城市”的证据. 财经研究, 2022, 48(7): 79-93.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

刘炳荣, 孙志红, 付奎, 等. 绿色财政示范政策对绿色技术创新的影响机制: 基于多重压力约束视角. 自然资源学报, 2024, 39(9): 2102-2120.

[

|

| [23] |

田淑英, 孙磊, 许文立, 等. 绿色低碳发展目标下财政政策促进企业转型升级研究: 来自“节能减排财政政策综合示范城市” 试点的证据. 财政研究, 2022, (8): 79-96.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

张颖, 周丽. 用能权交易政策对地区产业结构优化升级的影响. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(1): 71-83.

[

|

| [27] |

韩国高, 高铁梅, 王立国, 等. 中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究. 经济研究, 2011, 46(12): 18-31.

[

|

| [28] |

张士强, 孟璐莎, 李跃. 能源产能空间集聚对区域能源效率的影响. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(5): 58-66.

[

|

| [29] |

郑晶晶, 贺正楚, 凌四立, 等. 产能利用率对区域制造业产业升级的影响. 经济地理, 2016, 36(11): 83-92.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

任亚运, 李婉婷, 张锟澎. 承接产业转移示范区的政策效应评估: 基于环境与经济二维视角的考察. 产业经济研究, 2023, (6): 16-28.

[

|

| [32] |

|

| [33] |

郭东杰, 周立宏, 陈林. 数字经济对产业升级与就业调整的影响. 中国人口科学, 2022, (3): 99-110, 128.

[

|

| [34] |

张可. 智慧城市建设促进了节能减排吗? 基于长三角城市群141个区县的经验分析. 金融研究, 2023, (7): 134-153.

[

|

| [35] |

陈言, 吕丽娟. 绿色财政政策与绿色经济效率: 基于节能减排综合示范城市政策的准自然实验. 南开经济研究, 2024, (7): 201-218.

[

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

张兵兵, 董安然, 段玉婉. 碳达峰目标如何引领城市低碳转型: 来自准自然实验的证据. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(7): 177-196.

[

|

| [39] |

熊琛, 周颖刚, 金昊. 地方政府隐性债务的区域间效应: 银行网络关联视角. 经济研究, 2022, 57(7): 153-171.

[

|

| [40] |

张涛, 李均超. 网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距: 基于双重机器学习的因果推断. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(4): 113-135.

[

|

| [41] |

黄振, 郭晔. 央行担保品框架、债券信用利差与企业融资成本. 经济研究, 2021, 56(1): 105-121.

[

|

| [42] |

白俊红, 刘宇英. 对外直接投资能否改善中国的资源错配. 中国工业经济, 2018, (1): 60-78.

[

|

| [43] |

宋马林. 深入贯彻落实长三角区域生态环境共保联治战略. 红旗文稿, 2024, (7): 46-48.

[

|

| [44] |

钟粤俊, 梁超. 行政区划调整与企业家时间配置: 基于撤县设区的视角. 财贸经济, 2021, 42(8): 97-112.

[

|

| [45] |

张杰, 包佳瑶. “双碳” 背景下绿色财政激励政策的产业生态化效应. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(7): 184-196.

[

|

| [46] |

崔也光, 鹿瑶, 王京. 环境保护税对重污染行业企业自主技术创新的影响. 税务研究, 2021, (7): 60-65.

[

|

| [47] |

|

| [48] |

宋马林, 金培振. 地方保护、资源错配与环境福利绩效. 经济研究, 2016, 51(12): 47-61.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |