自然保护区域农地生态补偿的空间综合决策模型及其运用研究

|

郑宇梅(1979- ),女,湖南辰溪人,博士,副教授,研究方向为自然保护地可持续发展、生态保护补偿、耕地绿色利用。E-mail: zhengyumei@csuft.edu.cn |

收稿日期: 2024-10-21

修回日期: 2025-01-26

网络出版日期: 2025-05-26

基金资助

国家自然科学基金重点项目(U20A2089)

湖南省哲学社会科学基金项目(23YBA118)

湖南省教育厅科学研究重点项目(23A0226)

A comprehensive spatial decision model and its application of ecological compensation for agricultural land in reserve areas

Received date: 2024-10-21

Revised date: 2025-01-26

Online published: 2025-05-26

自然保护区域是中国当前生态保护补偿重点覆盖区域。剖析了自然保护区域生态补偿的一般性和特殊性,综合考虑生态补偿决策的系统性和效应的多维性,并重视对决策中不确定性的表达,构建以“GIS(地理信息系统)—BN(贝叶斯网络)”为核心的决策模型。选择湖南毛里湖国家湿地公园所在的毛里湖流域为案例区,设计减施化肥等四种以改善毛里湖水环境为目标的农地利用调整措施,并形成多个待选生态补偿方案;通过自编程序开发决策工具集,实现案例区农地生态补偿优先方案与优先区域的精细决策。研究表明:(1)自然保护区域农地生态补偿具有多维效应,其决策应在保护地保护需求和区域经济社会稳定与发展间寻求协同。(2)农地生态补偿决策由农地利用调整措施、目标地类、补偿标准、实施区域等多个决策组件构成,其不同组合会形成效应各异的综合决策方案,综合决策相较单一组件决策更为全面和系统。(3)案例区农地生态补偿优先方案为面向水田和旱地实施“轮作休耕”,补偿标准为二级;在村级行政区进行区域优选可获得更高的实施效率。(4)基于BN的决策模型可自微观地块尺度向中观流域尺度完整地传递不确定信息,评价结果可同时提示决策的潜在收益与可能风险。

郑宇梅 . 自然保护区域农地生态补偿的空间综合决策模型及其运用研究[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(6) : 1620 -1643 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250612

Reserve areas are the key coverage areas of ecological protection compensation in China. In this paper, the generality and particularity of eco-compensation decision in reserve areas were analyzed, and a decision framework for eco-compensation was built considering the systematicness of decision and multi-dimensional effects. Based on the emphasis on expressing uncertainty in decision information, a decision model with "GIS (Geographic Information System)-BN (Bayesian Network)" as the core was constructed. The Maoli Lake Watershed, where the Hunan Maoli Lake National Wetland Park is located, was selected as a case area to design four agricultural land-use adjustment measures aimed at improving the water environment of the Maoli Lake, such as the reduction of chemical fertiliser application, and to form a number of eco-compensatory schemes to be selected. The decision tools were developed by self-programming to realize the fine decision of priority scheme and implementation area of agricultural land eco-compensation in the case area. The results showed that: (1) Ecological compensation for agricultural land in nature reserve areas had a multidimensional effect, and its decision-making should seek synergies between the conservation needs of the reserve and regional economic and social stability and development. (2) Ecological compensation for agricultural land comprised multiple key components, such as land use adjustment measures, target land types, compensation standards, and implementation areas. These elements could be combined in various ways to form comprehensive decision-making plans. This multi-component approach offerd a more systematic and holistic framework compared to single-factor decision-making models. (3) The priority programme for ecological compensation of agricultural land in the case area was the implementation of crop rotation and fallow for paddy fields and drylands, with compensation rates at the second level; regional preferences at the village level of the administrative districts could be implemented more efficiently. (4) The decision model in this paper could entirely transfer uncertainty information from the microscale of plot to the mesoscale of watershed, and the assessment results could simultaneously suggest the potential benefits and possible risks of the decision.

表1 不同节点间的条件概率表获取方法Table 1 Calculation methods of CPTs for different nods |

| 观测数据与节点分级数 | CPTs获取方法 | 对应节点 | |

|---|---|---|---|

| 数据完整或较少缺失 | 观测数据完整, 节点分级较少 | 根据极大似然估计,采用频数统计得出 | A5, A8~A12, B4, B5 |

| 观测数据完整, 节点分级较多 | 先采用频数统计得出单独每对父子节点的概率,再根据“概率和为1”的原则,采用乘法定理求得多个父节点对应一个子节点的概率 | B3 | |

| 观测数据缺失较少 | 采用常规统计方法修补数据,再按上述方法计算 | A7 | |

| 数据较多缺失 | 节点间关系满足常规概率模型 | 采用常规统计学方法估计概率模型的统计学参数,代入节点分级值后换算而得 | B9, B12 |

| 节点间关系可按权重进行量化 | 按常规统计方法对多个父节点两两比较而综合计算得相对权重,加权求和后换算得 | B1, B2, B11, B8, B10 | |

| 节点间的关系难以用概率模型刻画或权重关系量化,但父子节点属于同一学科领域 | 专家咨询法。主要步骤:① 针对单个父节点和单个子节点,将父节点与子节点的可取值状态两两组合,形成用于咨询每个组合发生概率的概率引导表;② 针对各对父子节点的概率引导表,咨询多位该领域专家,收集专家给出的概率并计算其均值;③ 根据单个父节点和单个子节点之间的概率关系,以父节点之间的独立性为原则,计算多个父节点对应单个子节点时的概率,从而形成CPT | B6, B7, B13 | |

| 父子节点的学科领域差异较大 | “领土假想”参与讨论法。主要步骤:① 提出以改善生态环境为目标的“领土假想情境”,并提供多个可选补偿方案;② 邀请保护地管理者、农户、学者等多方利益相关者进行观点表达,记录并汇总整理获得环境、经济、社会各效应权重;③ 对各效应按高中低分级,加权求和得出综合效应值,并根据效应值的分级和分布情况换算得CPT | C1 | |

注:参数估计的观测数据来源于在应用区的调研、模型模拟、统计计算等。 |

表2 毛里湖流域农地利用调整措施设计Table 2 Adjustment measures design of agricultural land for Maoli Lake Watershed |

| 农地利用调整措施 | 可调整的地类 | ||

|---|---|---|---|

| 措施名称 | 简称 | 具体措施 | |

| 维持现状 | 基准 | 维持现状不变 | — |

| 减施化肥 | 减施 | 减少50%化肥施用量 | 水田、旱地、果园 |

| 轮作休耕 | 休耕 | 每耕作1年即休耕1年 | 水田、旱地 |

| 退耕还林 | 退耕 | 改耕地为经济林 | 水田、旱地 |

| 坑塘转产 | 转产 | 改动物水产为水生经济作物 | 坑塘 |

表3 数据简介与来源Table 3 Data introduction and sources |

| 数据集 | 数据名称 | 简介和来源 |

|---|---|---|

| 自然地理数据集 | 坐标、高程 | 中国科学院地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),分辨率30 m |

| 坡度 | 基于高程进行梯度计算得出 | |

| 土壤 | 国家寒区旱区科学数据中心(http://www.nieer.cas.cn/kyfw/kxsj),分辨率1 km | |

| 降雨量 | SWAT软件官方网站(https://swat.tamu.edu/software)、常德市澧县气象局(http://hn.cma.gov.cn/dsqx/cds)、常德市安乡县气象局(http://hn.cma.gov.cn/dsqx/cds) | |

| 水文水质 | 来自当地环保局、毛里湖国家湿地公园管理部门以及现场实测 | |

| 生境质量 | 野外调研、资料查阅 | |

| 面源污染负荷数 据集 | 总氮 | 不同调整措施下农地利用形成的面源污染总氮、总磷迁移至流域水系的负荷,来自基于实测数据校准的SWAT模型模拟 |

| 总磷 | ||

| 社会经济数据集 | 土地利用 | 包括水田、旱地、坑塘、果园、林地、建设用地等,来自管理部门,分辨率10 m |

| 人类活动 | 基于土地利用数据,采用经验公式通过空间统计计算得出 | |

| 农地管理 | 包括作物种类、种植制度、化肥农药施用、耕作方式等,由田野调查得出 | |

| 农地收入/成本 | 包括主要农产品收入、生产资料投入、劳动力投入等,由农户调研得出 | |

| 补偿标准 | 根据案例区农户社会调研数据,采用机会成本法等测算得出 | |

| 农户参与意愿 | 包括农户环保认知、对既有政策好感、政府宣传力度等,由农户调研得出 | |

| 离城镇距离 | 根据坐标数据,通过MATLAB编程计算得出 | |

| 离保护区距离 | 结合案例区土地利用和DEM数据,通过MATLAB编程计算得出 |

表4 输入层中部分父节点描述及分级情况表Table 4 Parent node description and hierarchy of the input layer |

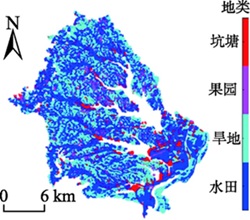

| 节点 | 描述 | 分级 | 含义 | 依据及来源 | 空间分布图 |

|---|---|---|---|---|---|

| A1 农地 类型 | 现状地类及调整后的地类 | 1 | 水田 | 农地利用调整措施设计 (右图以基准即地类现状为例) |  |

| 2 | 旱地 | ||||

| 3 | 果园 | ||||

| 4 | 坑塘 | ||||

| 5 | 休耕后的水田 | ||||

| 6 | 休耕后的旱地 | ||||

| 7 | 减施后的水田 | ||||

| 8 | 减施后的旱地 | ||||

| 9 | 退耕后的水田 | ||||

| 10 | 退耕后的旱地 | ||||

| 11 | 减施后的果园 | ||||

| 12 | 转产后的坑塘 | ||||

| A3 行政区划 | 乡镇尺度下的区划 | 1 2 3 4 | 白衣镇 毛里湖镇 药山镇 其余乡镇 | 国土部门的区划图 |  |

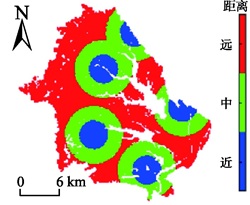

| A4 离城镇 距离 | 至最近城镇中心区的直线距离/m | 1 2 3 | 近:[0, 2000] 中:(2000, 4000) 远:[4000, 12810] | 根据当前栅格至到各乡镇城区 中心的直线距离最小值分级 |  |

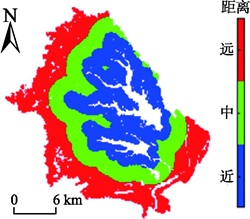

| A6 离保护 地距离 | 离湿地公园的直线距离/m | 1 2 3 | 近:[0, 1000] 中:(1000, 3000) 远:[3000, 8501] | 根据当前栅格至公园红线的最短 直线距离分级 |  |

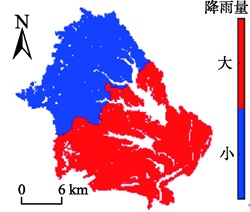

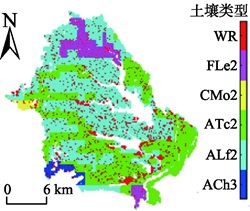

| A13 降雨量 | 多年平均降雨量/(mm/年) | 1 2 | 小:1215 大:1332 | 根据最近10年的气象数据计算 均值并分级 |  |

| A14 土壤 属性 | 栅格处的土壤属性 | 1 2 3 4 5 6 | 普通强淋溶土(ACh3) 高活性强酸土(ALf2) 人为土(ATc2) 铁铝始成土(CMo2) 饱和冲积土(FLe2) 水体(WR) | 取自世界土壤数据库(HWSD) |  |

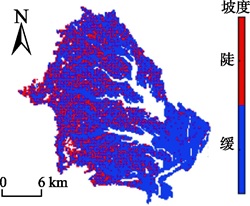

| A15 坡度 | 地势坡度,单位/(°) | 1 2 | 缓:[0, 6] 陡:(6, 15] | 按已有退耕还林规范判定分级 |  |

表5 本文贝叶斯网络A8、A5节点敏感性分析结果Table 5 Results of sensitivity analysis of nodes A8 & A5 of BN constructed in this study |

| 节点 | 状态 | P(B13=高) 的均值 | P(C1=高) 的均值 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 赋值前的 | 赋值后的 | 变化率/% | 赋值前的 | 赋值后的 | 变化率/% | |||

| A8农地收 入重要度 | 低 | 0.682 | 0.812 | 19.1 | 0.765 | 0.841 | 9.9 | |

| 中 | 0.682 | 0.743 | 9.0 | 0.765 | 0.800 | 4.6 | ||

| 高 | 0.682 | 0.648 | -5.0 | 0.765 | 0.744 | -2.8 | ||

| 节点 | 状态 | P(B11=高) 的均值 | P(C1=高) 的均值 | |||||

| 赋值前的 | 赋值后的 | 变化率/% | 赋值前的 | 赋值后的 | 变化率/% | |||

| A5农业化 学品投入 | 低 | 0.558 | 0.734 | 31.5 | 0.765 | 0.821 | 7.3 | |

| 中 | 0.558 | 0.344 | -38.5 | 0.765 | 0.681 | -10.9 | ||

| 高 | 0.558 | 0.140 | -74.9 | 0.765 | 0.604 | -21.1 | ||

| [1] |

蔡晓梅, 苏杨, 吴必虎, 等. 生态文明建设背景下中国自然保护地发展的理论思考与创新实践. 自然资源学报, 2023, 38(4): 839-861.

[

|

| [2] |

欧阳志云, 杜傲, 徐卫华. 中国自然保护地体系分类研究. 生态学报, 2020, 40(20): 7207-7215.

[

|

| [3] |

中国生态环境部. 中国生态环境状况公报. 北京: 中国生态环境部, 2023. https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202406/P020240604551536165161.pdf.

[Ministry of Ecology and Environment of China. China Ecological and Environmental Status Bulletin. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of China, 2023. https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202406/P020240604551536165161.pdf.]

|

| [4] |

蔡晓梅, 苏杨. 从冲突到共生: 生态文明建设中国家公园的制度逻辑. 管理世界, 2022, 38(11): 131-154.

[

|

| [5] |

杨君杰, 杨茜好. 生态旅游语境下自然保护地人与野生动物关系的重构研究. 旅游学刊, 2023, 38(4): 10-12.

[

|

| [6] |

王宇飞, 刘婧一. 中国自然保护地的发展历程、研究进展及前瞻. 环境保护, 2023, 51(8): 17-24.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

赵安周, 张安兵, 刘海新, 等. 退耕还林(草)工程实施前后黄土高原植被覆盖时空变化分析. 自然资源学报, 2017, 32(3): 449-460.

[

|

| [10] |

宋戈, 张红梅. 东北典型黑土区耕地轮作休耕的空间重构. 自然资源学报, 2022, 37(9): 2231-2246.

[

|

| [11] |

樊杰. “人地关系地域系统”是综合研究地理格局形成与演变规律的理论基石. 地理学报, 2018, 73(4): 597-607.

[

|

| [12] |

郎宇, 王桂霞. 农户分化、价值认知与农户融入市场化生态补偿: 以化肥减量施用为例. 山西财经大学学报, 2024, 46(2): 68-83.

[

|

| [13] |

罗万云, 周杨, 王福博. 生计资本对国家重点生态功能区农户受偿意愿的影响. 生态学报, 2023, 43(10): 3971-3983.

[

|

| [14] |

胥梦娇, 赵伟, 蔡俊飞, 等. 基于土地利用变化的四川省凉山州移民生态效应研究. 生态学报, 2024, 44(8): 3241-3252.

[

|

| [15] |

范庆泉, 刘惠, 刘祎男, 等. 京津冀生态补偿是否具有“增绿”效应: 来自国家重点生态功能区转移支付重点补助的证据. 经济学报, 2024, 11(1): 416-444.

[

|

| [16] |

徐珂, 庞洁, 尹昌斌. 生态公益林补偿标准及其影响因素:基于农户受偿意愿视角. 中国土地科学, 2022, 36(6): 76-87.

[

|

| [17] |

任以胜, 陆林, 程豪, 等. 流域生态补偿与乡村居民可持续生计互动的研究进展与展望. 自然资源学报, 2024, 39(5): 1039-1052.

[

|

| [18] |

陈廷贵, 刘芳, 杨杨. 长江流域禁捕生态补偿政策绩效评价及影响因素分析: 以湖北和贵州为例. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3144-3155.

[

|

| [19] |

陈海江, 司伟, 赵启然. 粮豆轮作补贴: 规模导向与瞄准偏差: 基于生态补偿瞄准性视角的分析. 中国农村经济, 2019, (1): 47-61.

[

|

| [20] |

杨小军, 费梓萱, 任林静. 组态视角下流域多元化生态补偿的差异化驱动路径分析. 中国农村经济, 2023, (12): 106-125.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

丁佳佳, 蔡庆, 牛晋兰, 等. 基于组合赋权模型的重庆市流域生态补偿政策绩效评价. 环境生态学, 2023, 5(6): 21-26, 46.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

唐秀美, 蔡玉梅, 刘玉, 等. 可持续发展视角下自然资源综合利用效益评估方法与实证. 自然资源学报, 2022, 37(9): 2418-2428.

[

|

| [32] |

钟敬秋, 高梦凡, 韩增林, 等. 基于生态系统文化服务的人地关系空间重构. 地理学报, 2024, 79(7): 1682-1699.

[

|

| [33] |

赵文飞, 宗路平, 王梦君. 中国自然保护区空间分布特征. 生态学报, 2024, 44(7): 2786-2799.

[

|

| [34] |

雷光春, 曾晴. 世界自然保护的发展趋势对我国国家公园体制建设的启示. 生物多样性, 2014, 22(4): 423-425.

[

|

| [35] |

史培军, 宋长青, 程昌秀. 地理协同论: 从理解“人—地关系”到设计“人—地协同”. 地理学报, 2019, 74(1): 3-15.

[

|

| [36] |

刘婷, 郑宇梅. 中国退耕还林生态补偿研究. 林业经济问题, 2020, 40(1): 21-28.

[

|

| [37] |

|

| [38] |

郑涛, 陈爽, 张童, 等. 基于贝叶斯网络的生态用地流失机制研究. 自然资源学报, 2020, 35(12): 2980-2994.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

王建, 赵牡丹, 樊艺, 等. 黄土高原人类活动与生物多样性的演变及关联性. 水土保持研究, 2022, 29(6): 154-160.

[

|

| [41] |

王立, 陆林, 杨永峰, 等. 基于生态系统服务权衡的自然保护区功能区划: 以安徽升金湖国家级自然保护区为例. 国家公园(中英文), 2023, (3): 151-162.

[

|

| [42] |

马克明, 孔红梅, 关文彬, 等. 生态系统健康评价: 方法与方向. 生态学报, 2001, 21(12): 2106-2116.

[

|

| [43] |

李晓平, 谢先雄, 赵敏娟. 资本禀赋对农户耕地面源污染治理受偿意愿的影响分析. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(7): 93-101.

[

|

| [44] |

李辉婕, 鲁盼, 汪兴东. 农村居民生态产品购买受偿水平影响因素及补偿标准研究:基于江西省的调查. 中国农业资源与区划, 2023, 44(4): 140-149.

[

|

| [45] |

赵晶晶, 葛颜祥, 李颖. 公平感知、 社会信任与流域生态补偿的公众参与行为. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(6): 196-205.

[

|

| [46] |

朱庆莹, 陈银蓉, 胡伟艳, 等. 参照依赖、公平感知与农户农地转出满意度. 中国土地科学, 2019, 33(10): 84-92.

[

|

| [47] |

俞振宁. 农户参与耕地休耕行为研究进展与展望. 中国国土资源经济, 2023, 36(7): 79-88.

[

|

| [48] |

郑宇梅, 沈洁, 雷光春. 湿地生态系统管理: 热点领域与研究方法. 世界林业研究, 2022, 35(6): 1-9.

[

|

| [49] |

曹娴. 毛里湖: 从浊到清的蜕变. 湖南日报, 2015-10-20.

[

|

| [50] |

|

| [51] |

文高辉, 王子诚, 何庆, 等. 洞庭湖平原化肥面源污染生态环境风险及脱钩效应. 水土保持研究, 2023, 30(4): 301-308.

[

|

| [52] |

|

| [53] |

张展羽, 司涵, 孔莉莉. 基于SWAT模型的小流域非点源氮磷迁移规律研究. 农业工程学报, 2013, 29(2): 93-100.

[

|

| [54] |

宋晓明, 柳王荣, 姜珊, 等. 湖南省农业面源污染与农村水环境质量的响应关系分析. 农业环境科学学报, 2022, 41(7): 1509-1519.

[

|

| [55] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |