城市非正规性视角下东莞“三旧”改造的尺度政治:过程、机制与治理启示

|

黄颖敏(1986- ),男,江西赣州人,博士,副教授,研究方向为城市非正规空间治理、城市更新。E-mail: huangyingmin693@163.com |

收稿日期: 2024-11-11

修回日期: 2025-02-17

网络出版日期: 2025-05-26

基金资助

国家自然科学基金项目(41901197)

教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC790069)

江西省自然科学基金项目(20232BAB203063)

广东省基础与应用基础研究基金项目(2022A1515110969)

The scale politics in Dongguan's "Three Olds" redevelopment from the perspective of urban informality: Process, mechanisms, and governance implications

Received date: 2024-11-11

Revised date: 2025-02-17

Online published: 2025-05-26

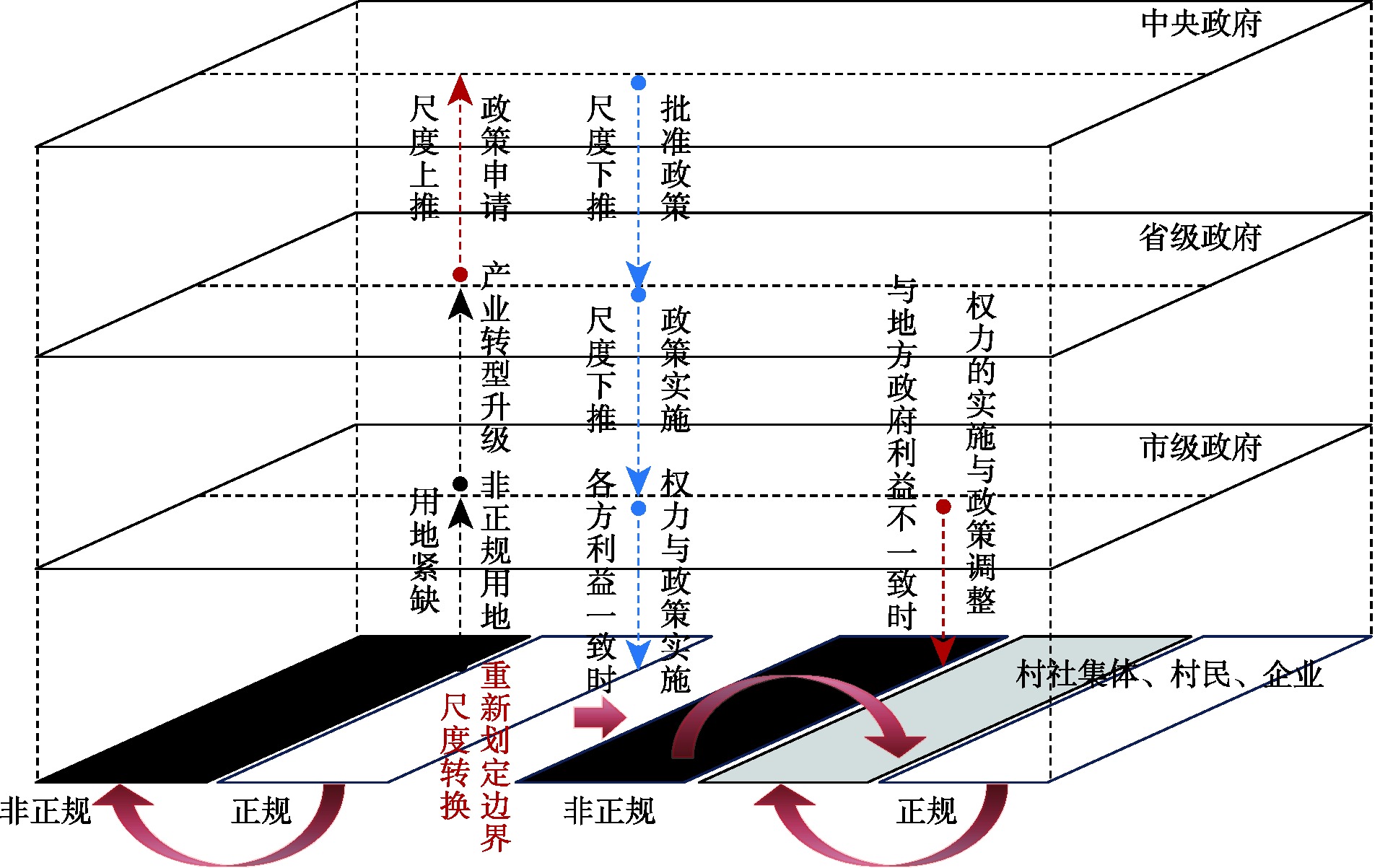

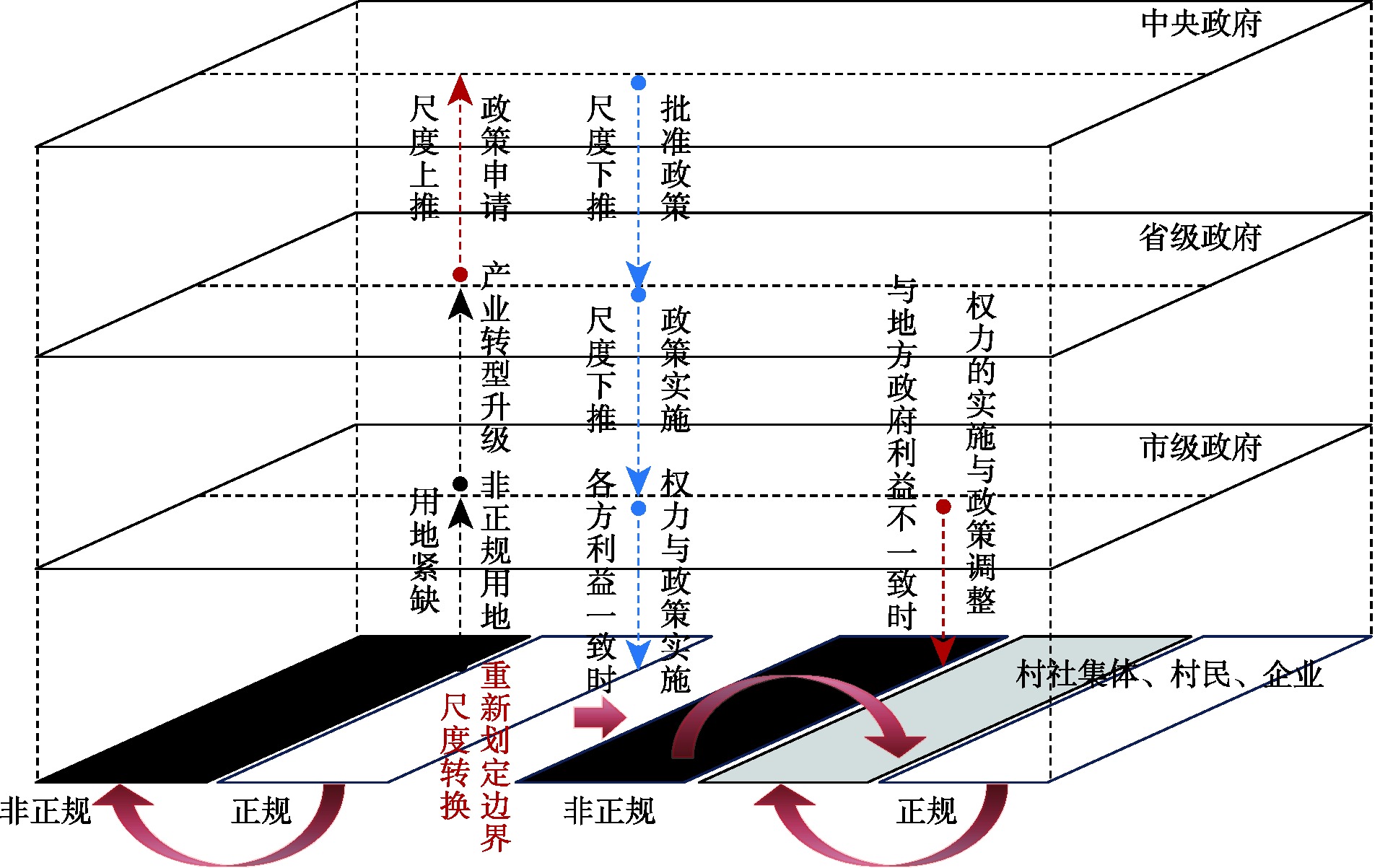

城市非正规是快速发展中城市的普遍现象,“三旧”改造则是中国城市化后半期实现城市高质量发展的重要内容。针对当前学界对非正规用地进行“三旧”改造关注的不足,基于城市非正规性和尺度政治理论,选取东莞市“三旧”改造的典型案例,采用文献分析和深度访谈的质性研究方法,开展了其过程与机制研究。研究发现:东莞的“三旧”改造政策经历了政策申请、政策试点(含常态化)和政策修改三个阶段的尺度政治过程,伴随的是主要行动主体在此过程中“强势方”和“弱势方”角色的转变,以及改造地块“非正规—正规—非正规”状态的交互演变。“三旧”改造在实施过程中形成了各行动主体利益一致时顺利完成改造,以及利益不一致时地方政府重新修改政策,并对利益进行重新分配的两种路径,并以此循环,达到新的平衡的运行机制。研究有助于进一步丰富城市非正规性的理论进展,也为“三旧”改造和城市更新与治理提供一定的经验启示。

黄颖敏 , 黄耿志 , 薛德升 , 许吉黎 . 城市非正规性视角下东莞“三旧”改造的尺度政治:过程、机制与治理启示[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(6) : 1489 -1503 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250604

Urban informality is a common phenomenon in rapidly developing cities, and the "Three Olds" redevelopment is an important aspect of achieving high-quality urban development in the later stages of urbanization in China. Addressing the current lack of academic attention to the redevelopment of informal land use in the context of the "Three Olds" initiative, this paper, based on the theories of urban informality and scalar politics, selects a typical case of "Three Olds" redevelopment in Dongguan city. Using qualitative research methods such as document analysis and in-depth interviews, this study explores the processes and mechanisms involved. The research finds that Dongguan's "Three Olds" redevelopment policy has undergone a scalar political process consisting of three stages: policy application, policy piloting (including normalization), and policy revision. This process is accompanied by a shift in the roles of the main actors from "dominant" to "subordinate" and vice versa, as well as the interactive evolution of the land parcels from "informal-formal-informal" states. During the implementation of the "Three Olds" redevelopment, two pathways emerge: one where the interests of all actors align, leading to smooth redevelopment, and the other where, in cases of conflicting interests, local governments revise policies and redistribute benefits. These pathways cycle to achieve a new equilibrium. The study contributes to further enriching the theoretical understanding of urban informality and provides practical insights for the "Three Olds" redevelopment and urban renewal and governance.

表1 “三旧”改造政策非正规性的尺度政治Table 1 The politics of scale in the informality of the "Three Olds" redevelopment policy |

| 时期 | 申请阶段 | 试点阶段 | 常态化阶段 | 修改阶段(一) | 修改阶段(二) |

|---|---|---|---|---|---|

| 中央政府 | 第三方 | 第三方 | |||

| 国土资源部 | 强势方 | 强势方 | |||

| 广东省政府 | 弱势方 | 弱势方 | 第三方 | 第三方 | 第三方 |

| 城市政府 | 弱势方 | 强势方 | 强势方 | 强势方 | |

| 镇政府 | 弱势方 | 强势方 | 强势方 | 强势方 | |

| 社区(村) | 强势方 | 弱势方 | 弱势方 | 弱势方 | |

| 社会资本 | 强势方 | 弱势方 | 弱势方 | 弱势方 | |

| 尺度过程 | 尺度上推批准试点 | 尺度下推 | 尺度下推制度正规化 | 尺度上推 | 尺度上推 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

UN-HABITAT. Planning Sustainable Cities:GLobal Report on Human Settlements, 2009. London: Earthscan, 2009.

|

| [6] |

|

| [7] |

黄宗智. 中国的非正规经济. 文化纵横, 2021, (6): 64-74.

[

|

| [8] |

叶丹, 张京祥. 日常生活实践视角下的非正规空间生产研究: 以宁波市孔浦街区为例. 人文地理, 2015, 30(5): 57-64.

[

|

| [9] |

陈明星, 黄莘绒, 黄耿志, 等. 新型城镇化与非正规就业: 规模、格局及社会融合. 地理科学进展, 2021, 40(1): 50-60.

[

|

| [10] |

邢祖哥, 黄耿志, 薛德升. 中国非正规经济发展格局及与城镇化的关系: 基于多指标多原因(MIMIC)模型的研究. 地理研究, 2022, 41(3): 597-615.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

中华人民共和国自然资源部. 中国自然资源统计年鉴2023. 北京: 地质出版社, 2023.

[The Ministry of Natural Resources of China. China Natural Resources Statistical Yearbook 2023. Beijing: Geoscience Press, 2023.]

|

| [13] |

黄颖敏, 薛德升, 黄耿志. 改革开放以来珠江三角洲基层非正规土地利用实践与制度创新: 以东莞市长安镇为例. 地理科学, 2017, 37(12): 1831-1840.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

广东省人民政府.关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见(粤府〔2009〕78号). http://www.qb.gd.gov.cn/zcfg/content/post_46753.html, 2009.

[Guangdong Provincial People's Government. Some opinions on promoting the "Three old" transformation to promote economical and intensive land use (Guangdong Provincial People's Government [2009]78, http://www.qb.gd.gov.cn/zcfg/content/post_46753.html, 2009.]

|

| [17] |

严若谷, 周素红, 闫小培. 城市更新之研究. 地理科学进展, 2011, 30(8): 947-955.

[

|

| [18] |

董玛力, 陈田, 王丽艳. 西方城市更新发展历程和政策演变. 人文地理, 2009, 24(5): 42-46.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

赵亚博, 臧鹏, 朱雪梅. 国内外城市更新研究的最新进展. 城市发展研究, 2019, 26(10): 42-48.

[

|

| [23] |

付迎春, 郭碧云, 王敏, 等. 社会—生态系统适应性治理视角下绿地空间恢复力的演化: 广州旧城区更新案例. 自然资源学报, 2022, 37(8): 2118-2136.

[

|

| [24] |

宋伟轩, 袁亚琦, 谷跃, 等. 南京棚户区改造的城市社会空间重构效应. 地理研究, 2021, 40(4): 1008-1024.

[

|

| [25] |

|

| [26] |

刘小琼, 何丽娜, 陈恁宇, 等. 基于体育文化项目的土地再开发: 德国多特蒙德旧工业区更新研究. 自然资源学报, 2025, 40(1): 181-194.

[

|

| [27] |

李欣, 高煜, 冯淑怡, 等. 尺度重构视域下城市历史地段更新改造的实现机制研究: 基于南京小西湖的实证. 自然资源学报, 2025, 40(1): 104-117.

[

|

| [28] |

郭炎, 王涵, 张正菲. 老旧小区非正规空间的形成机制和更新治理模式研究: 以武汉市为例. 城市规划学刊, 2023, (5): 103-109.

[

|

| [29] |

项振海, 郭炎, 袁奇峰, 等. 广东省“三旧”改造研究进展. 上海城市规划, 2018, (4): 68-73.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

郭晓丽, 冯淑怡, 吕沛璐, 等. 建设用地节约集约利用的制度创新和理论解释: 以广东省佛山市“三旧” 改造为例. 资源科学, 2014, 36(8): 1554-1562.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

SMITH N. Geography, Difference and the Politics of Scale. Postmodernism and the Social Sciences. London: Palgrave Macmillan UK, 1992: 57-79.

|

| [43] |

刘云刚, 王丰龙. 尺度的人文地理内涵与尺度政治: 基于1980年代以来英语圈人文地理学的尺度研究. 人文地理, 2011, 26(3): 1-6.

[

|

| [44] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度政治理论框架. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1500-1509.

[

|

| [45] |

刘云刚, 王丰龙. 三鹿奶粉事件的尺度政治分析. 地理学报, 2011, 66(10): 1368-1378.

[

|

| [46] |

王丰龙, 刘云刚. 中国行政区划调整的尺度政治. 地理学报, 2019, 74(10): 2136-2146.

[

|

| [47] |

侯璐璐, 刘云刚. 公共设施选址的邻避效应及其公众参与模式研究: 以广州市番禺区垃圾焚烧厂选址事件为例. 城市规划学刊, 2014, (5): 112-118.

[

|

| [48] |

黄颖敏, 李晴, 廖望, 等. 尺度政治视角下传统村落祠堂功能演变与动力机制: 以江西唐江卢氏宗祠为例. 南方建筑, 2024, (1): 38-47.

[

|

| [49] |

胡洲伟, 李志刚, 李丽. 基于尺度重构视角的老旧小区长效运营机制研究: 对武汉市“物业城市”模式的实证. 自然资源学报, 2025, 40(1): 134-146.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |