微观主体视角下土地综合整治对乡村舒适性的影响——基于武汉都市圈6个区县10个旅游村庄的实证

|

何硕研(1998- ),女,湖南新化人,博士研究生,研究方向为土地整治。E-mail: 15527366185@163.com |

收稿日期: 2023-11-13

修回日期: 2024-05-26

网络出版日期: 2024-08-16

基金资助

国家自然科学基金项目(71904150)

教育部人文社会科学研究规划基金项目(23YJA790083)

The impact of comprehensive land consolidation on rural amenity in a micro perspective: Empirical study on 10 tourist villages in 6 districts and counties of Wuhan metropolitan area

Received date: 2023-11-13

Revised date: 2024-05-26

Online published: 2024-08-16

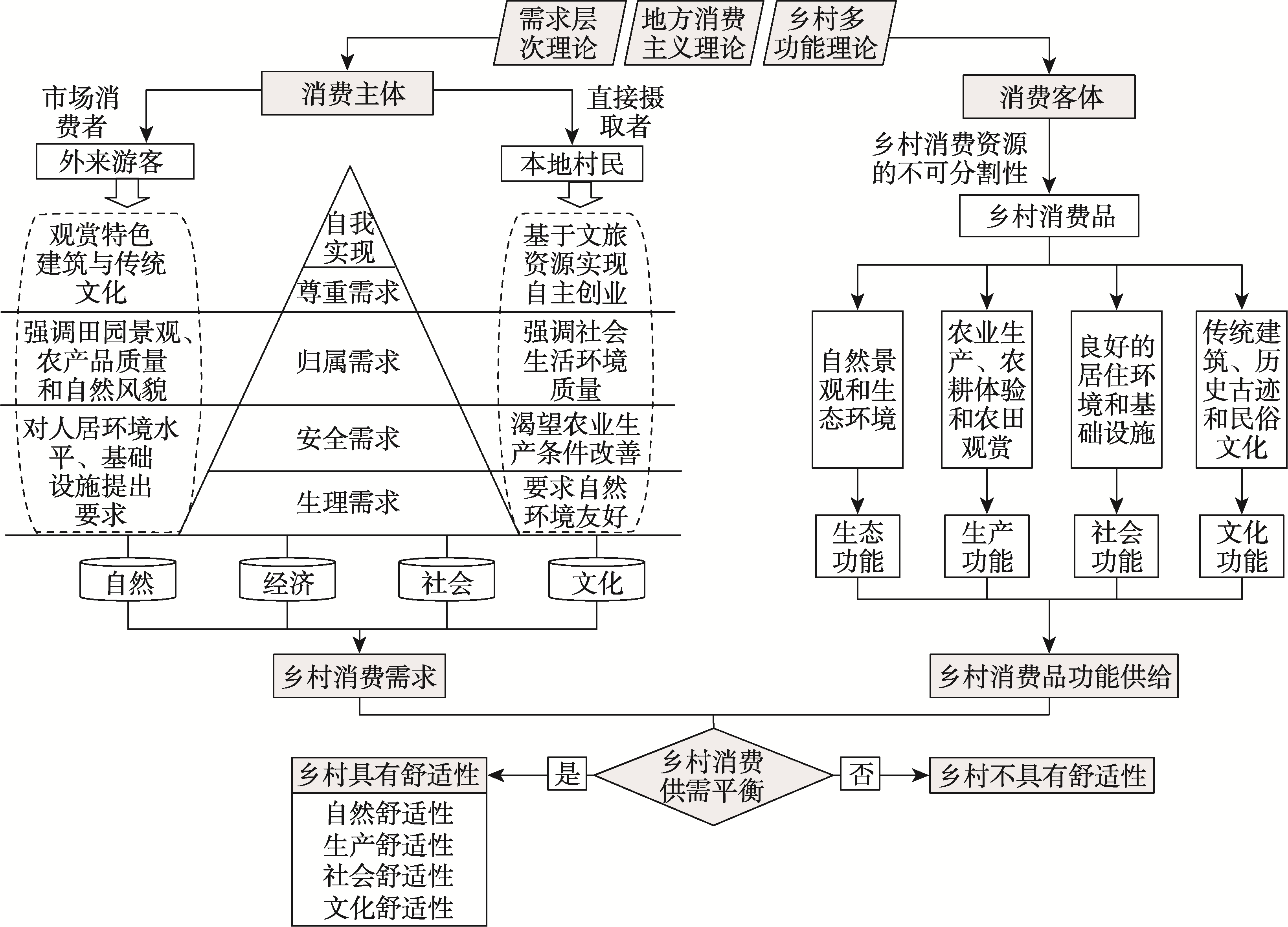

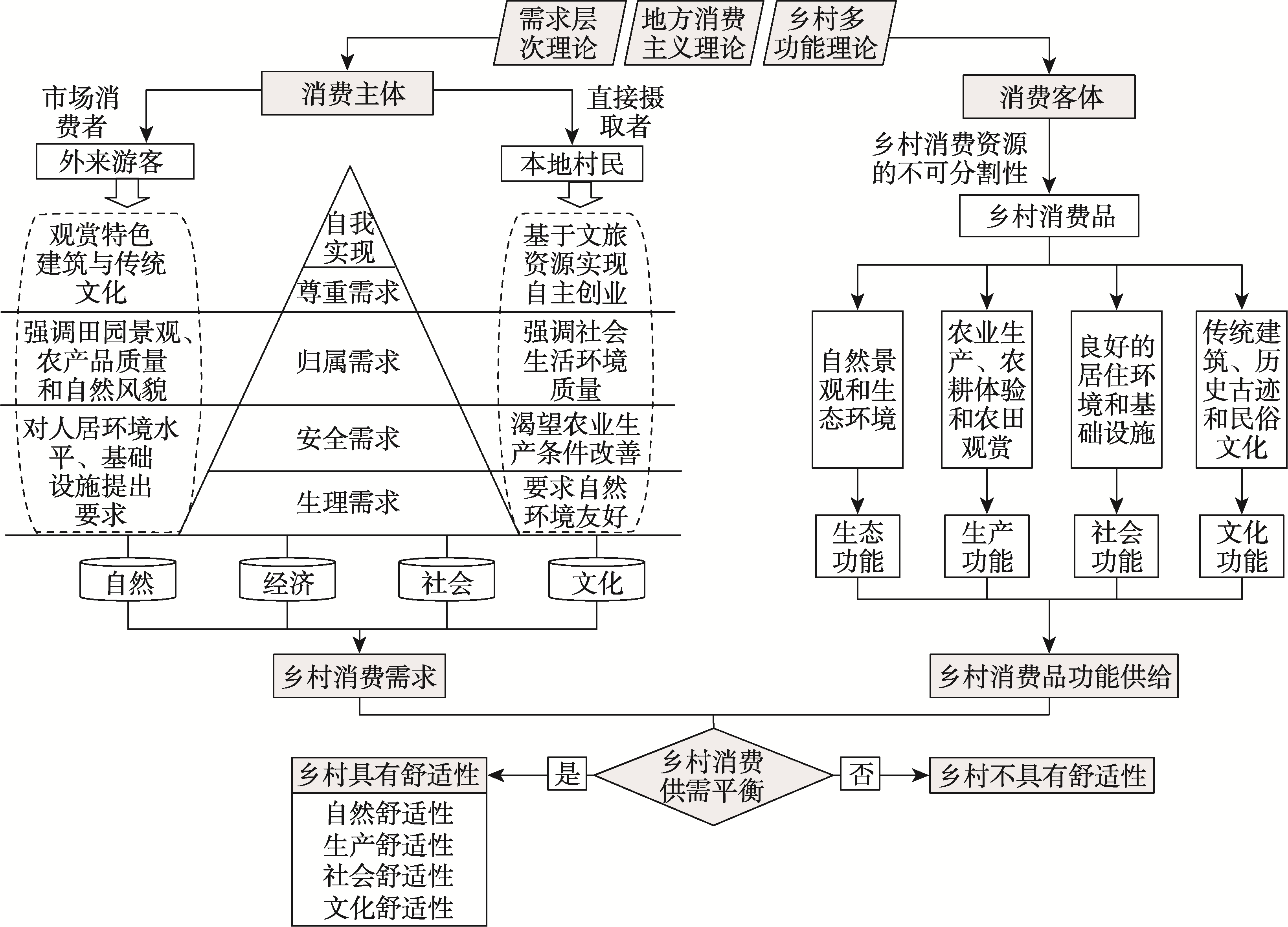

提升乡村舒适性水平是满足人民日益增长需求、实现乡村振兴的必然要求,土地综合整治为舒适性驱动型乡村发展提供了新路径。基于地方消费主义理论、乡村多功能理论、需求层次理论构建乡村舒适性的概念框架与指标体系,从土地利用多功能视角解析土地综合整治对乡村舒适性的影响机理,利用武汉都市圈6个区县10个旅游村庄村民和游客的问卷调查数据,采用层次分析法、熵值法和双重差分法探究研究区域舒适性水平以及土地综合整治的舒适性提升效应。研究发现:(1)乡村舒适性是一种体现地方消费品质量、具有消费性功能、能够满足外来游客对乡村式生活与本地村民对生活品质需求、促使人们感到舒服安逸的乡村特性,包括自然舒适性、生产舒适性、社会舒适性和文化舒适性。(2)由于村民和游客需求不同,两者对乡村舒适性的评价存在差异。(3)村民视角下土地综合整治能显著提升乡村舒适性总水平及各维度水平,且具有稳健性。因此,今后应增加整治资金的投入、扩大整治范围,在充分考虑村民和游客的利益诉求特别是村民利益诉求的基础上,统筹山水林田湖草沙各要素,持续推进全域土地综合整治试点工作。

何硕研 , 夏薇 , 孙小宇 , 杨钢桥 . 微观主体视角下土地综合整治对乡村舒适性的影响——基于武汉都市圈6个区县10个旅游村庄的实证[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(8) : 1906 -1923 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240810

Improving the level of rural amenity is an inevitable requirement to meet the growing needs of the people and achieve rural revitalization. Comprehensive land consolidation provides a new path for amenity-driven rural development. The paper constructs the conceptual framework and index system of rural amenity based on the theory of local consumerism, the theory of rural multifunctionality and the theory of demand hierarchy, analyzes the influence mechanism of comprehensive land consolidation on rural amenity from the perspective of multifunctionality of land use, and utilizes questionnaire survey data from villagers and tourists in 10 tourist villages in 6 districts and counties in Wuhan metropolitan area, and uses analytic hierarchy process method, entropy value method and difference-in-difference method to explore and study the level of regional amenity and the amenity enhancement effect of comprehensive land consolidation. The study finds that: (1) Rural amenity is a kind of rural characteristic that embodies the quality of local consumer goods, has the function of consumption, can meet the needs of foreign tourists for rural style living and local villagers for quality of life, and prompts people to feel comfortable and at ease, including natural amenity, production amenity, social amenity, and cultural amenity. (2) Due to different needs of villagers and tourists, there are differences in their evaluations of rural amenity. (3) From the perspective of villagers, comprehensive land consolidation can significantly improve the overall level and various dimensions of rural amenity, and has robustness. In conclusion, in the future, we should increase investment in consolidation funds and expand the scope of consolidation and continue to promote the pilot work of comprehensive land consolidation based on the full consideration of the interests of villagers and tourists, especially the villagers', and the integration of the elements of mountains, water, forests, fields, lakes, grasses and sands.

表1 乡村舒适性评价指标体系Table 1 Rural amenity evaluation index system |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 五级 指标 | 测算 方法 | 指标属性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 乡 村 舒 适 性 | 自然舒适性 | 自然景观状况 | 森林状况 | 森林覆盖率/% | 村庄林地面积/土地总面积×100% | + |

| 森林独特性 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 水域状况 | 水域覆盖率/% | (村庄河流面积+湖泊面积)/土地总面积×100% | + | |||

| 地表水质量满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 生产舒适性 | 田园观光景观 | 田园观光景观多 样性 | 田园观光景观多样性满意度 | 5点李克特量表法 | + | |

| 田园观光景观独 特性 | 田园观光景观独特性满意度 | 5点李克特量表法 | + | |||

| 农业生产状况 | 农业生产活动方便程度 | 农地规模化指数/m2 | 块均面积 | + | ||

| 灌溉排水设施满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 田间道路设施满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 农业生产活动可体验性 | 农业生产活动体验满意度 | 5点李克特量表法 | + | |||

| 土地纠纷案件状况 | 土地纠纷案件次数/次 | 该村一年内土地纠纷案件数 | - | |||

| 土地纠纷案件处理满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 农产品状况 | 农产品综合质量 | “三品一标”产品 数量/种 | ≥4=5、3=4、2=3、1=2、0=1 | + | ||

| 农产品质量满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 社会舒适性 | 乡村人居环境水平 | 生活垃圾治理情况 | 垃圾治理满意度 | 5点李克特量表法 | + | |

| 生活污水处理情况 | 污水处理满意度 | 5点李克特量表法 | + | |||

| 绿化状况 | 村庄绿化覆盖率/% | 村庄绿化面积/土地总面积×100% | + | |||

| 本土化绿化满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 生活性基础设施水平 | 生活用水完备度 | 水量满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||

| 水质满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 生活用电完备度 | 电量满意度 | 5点李克特量表法 | + | |||

| 电压满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||||

| 村庄道路完备度 | 村庄道路满意度 | 5点李克特量表法 | ||||

| 文化舒适性 | 乡村 建筑 | 乡村传统建筑保护状况 | 乡村传统建筑保护满意度 | 5点李克特量表法 | + | |

| 历史 古迹 | 历史古迹保护状况 | 历史古迹保护满意度 | 5点李克特量表法 | + | ||

| 民俗 文化 | 民俗文化保护状况 | 民俗文化保护满意度 | 5点李克特量表法 | + |

注:5点李克特量表法是在问卷调查中将被调查者对某项陈述的认同程度或主观感受划分为1~5级的方法,数值越大代表态度越积极或认同程度越高,在上述指标体系中主要表现为:非常满意=5、比较满意=4、一般=3、比较不满意=2、非常不满意=1。 |

表2 控制变量定义及其描述性统计Table 2 Definition and descriptive statistics of control variables |

| 变量维度 | 变量名称 | 变量定义 | 平均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|

| 个体特征 | 性别 | 男=1;女=0 | 0.720 | 0.457 |

| 年龄 | 村民实际年龄/岁 | 51.363 | 14.332 | |

| 受教育程度 | 村民接受教育的时间/年 | 6.583 | 4.207 | |

| 是否为党员 | 是=1;否=0 | 0.049 | 0.216 | |

| 是否为村干部 | 是=1;否=0 | 0.049 | 0.216 | |

| 家庭特征 | 家庭总人口 | 家庭总人口数/人 | 4.603 | 2.011 |

| 家庭劳动力占比 | 家庭劳动力人数/家庭总人口数/% | 0.665 | 0.245 | |

| 家庭农业收入占比 | 家庭农业收入/家庭总收入/% | 0.132 | 0.246 | |

| 家庭人均年收入 | 家庭年收入/家庭总人口数/(元/人) | 0.498 | 0.154 | |

| 家庭经营耕地面积 | 家庭实际经营耕地面积/亩(1亩≈667 m2) | 3.185 | 4.303 | |

| 区域特征 | 到乡镇中心的距离 | 村民所在村庄到乡镇政府所在地的距离/km | 7.793 | 3.671 |

| 到县城中心的距离 | 村民所在村庄到县市区政府所在地的距离/km | 24.354 | 8.640 | |

| 县域经济发展水平①(① 数据来自2014年《中国县域统计年鉴》和2023年《湖北省统计年鉴》。) | 村民所在县(市)区生产总值/亿元 | 5.813 | 0.639 |

注:家庭人均年收入和县域经济发展水平在表中展示的是对数值。 |

表3 基于村民和游客视角的乡村舒适性评价结果Table 3 Evaluation results of rural amenity based on the perspectives of villagers and tourists |

| 评价主体 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 村民 | 0.475 | 0.414 | 0.804 | 0.535 | 0.529 |

| 游客 | 0.557 | 0.538 | 0.594 | 0.479 | 0.545 |

表4 基准回归结果Table 4 Benchmark regression results |

| 变量 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 土地综合整治交互项 | 0.325*** (23.26) | 0.307*** (17.24) | 0.291*** (12.81) | 0.249*** (8.69) | 0.298***(23.56) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应和 个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量/个 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |

| R2 | 0.75 | 0.64 | 0.65 | 0.34 | 0.79 |

注:表中汇报的是Robust模型的估计结果,***表示在1%的水平下显著,括号内为t值,下同。 |

表5 反事实检验结果Table 5 Counterfactual test results |

| 变量 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 是否为整治区 | 0.0060 (0.59) | -0.0053 (-0.70) | -0.0006 (-0.04) | -0.0067 (-0.42) | -0.0237 (-0.29) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量/个 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |

| R2 | 0.0609 | 0.0371 | 0.0356 | 0.0263 | 0.0318 |

表6 稳健性检验:增加控制变量Table 6 Robustness test: Adding control variables |

| 变量 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 土地综合整治交互项 | 0.330*** (23.25) | 0.323*** (17.23) | 0.289*** (12.69) | 0.228*** (7.96) | 0.302***(23.02) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应和个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量/个 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |

| R2 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.37 | 0.79 |

表7 稳健性检验:替换被解释变量Table 7 Robustness test: Replacing the dependent variable |

| 变量 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 土地综合整治交互项 | 0.365*** (24.87) | 0.283*** (17.33) | 0.335*** (13.82) | 0.302*** (8.60) | 0.308***(24.65) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应和个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量/个 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |

| R2 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.34 | 0.79 |

表8 稳健性检验:PSM-DIDTable 8 Robustness test: PSM-DID |

| 变量 | 自然舒适性 | 生产舒适性 | 社会舒适性 | 文化舒适性 | 乡村舒适性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 土地综合整治交互项 | 0.328*** (20.31) | 0.307*** (15.79) | 0.274*** (11.32) | 0.277*** (9.04) | 0.300***(22.32) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应和个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量/个 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |

| R2 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 0.33 | 0.78 |

| [1] |

周国华, 龙花楼, 林万龙, 等. 新时代“三农”问题和乡村振兴的理论思考与实践发展. 自然资源学报, 2023, 38(8): 1919-1940.

[

|

| [2] |

张三元. 论美好生活的价值逻辑与实践指引. 马克思主义研究, 2018, (5): 83-92.

[

|

| [3] |

杜焱强, 刘祖云, 陈利根. 一种农村发展的新范式: 基于《农村发展手册》的分析. 农业经济问题, 2021, (8): 63-72.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650.

[

|

| [9] |

段龙龙. 新型城镇化与乡村振兴协同发展路径: 逆城镇化视角. 现代经济探讨, 2021, (5): 10-16.

[

|

| [10] |

孔祥智, 卢洋啸. 建设生态宜居美丽乡村的五大模式及对策建议: 来自5省20村调研的启示. 经济纵横, 2019, (1): 19-28.

[

|

| [11] |

赵紫燕, 许汉泽. 再造新民风: “政—社”互动视角下乡风文明实践的新路径. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2023, 23(1): 115-124.

[

|

| [12] |

何得桂, 李想. 多维赋能与责任重塑: 乡村组织的制度化调适: 以“镇村工作一体化”实践为研究对象. 中国农村观察, 2023, (1): 136-156.

[

|

| [13] |

程宪波, 刘琼, 陶宇, 等. 1995—2015年中国乡村土地利用功能转型特征与耦合协调演变分析. 长江流域资源与环境, 2023, 32(1): 194-206.

[

|

| [14] |

孙婧雯, 陆玉麒. 城乡融合导向的全域土地综合整治机制与优化路径. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2201-2216.

[

|

| [15] |

姜棪峰, 龙花楼, 唐郁婷. 土地整治与乡村振兴: 土地利用多功能性视角. 地理科学进展, 2021, 40(3): 487-497.

[

|

| [16] |

韩博, 金晓斌, 顾铮鸣, 等. 乡村振兴目标下的国土整治研究进展及关键问题. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3007-3030.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

王宁. 地方消费主义、城市舒适物与产业结构优化: 从消费社会学视角看产业转型升级. 社会学研究, 2014, 29(4): 24-48.

[

|

| [23] |

章敏敏, 夏建中. 集体消费理论及其本土化反思. 城市问题, 2014, (11): 68-72.

[

|

| [24] |

李伯华, 周璐, 窦银娣, 等. 基于乡村多功能理论的少数民族传统聚落景观风貌演化特征及影响机制研究: 以湖南怀化皇都村为例. 地理科学, 2022, 42(8): 1433-1445.

[

|

| [25] |

薛岚. 国外乡村舒适性研究综述与启示. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2129-2138.

[

|

| [26] |

谷晓坤, 李小天, 许德娅, 等. 大城市居民对周边乡村多功能转型的响应: 基于“知识—态度—行为”(KAP)模型的分析. 地理研究, 2023, 42(6): 1598-1612.

[

|

| [27] |

温婷, 蔡建明, 杨振山, 等. 国外城市舒适性研究综述与启示. 地理科学进展, 2014, 33(2): 249-258.

[

|

| [28] |

曹智, 李裕瑞, 陈玉福. 城乡融合背景下乡村转型与可持续发展路径探析. 地理学报, 2019, 74(12): 2560-2571.

[

|

| [29] |

洪银兴. 贯彻新发展理念的中国式现代化新道路. 经济学家, 2022, (11): 5-12.

[

|

| [30] |

马历, 龙花楼, 屠爽爽, 等. 基于乡村多功能理论的贫困村域演变特征与振兴路径探讨: 以海南省什寒村为例. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1435-1446.

[

|

| [31] |

谭雪兰, 欧阳巧玲, 于思远, 等. 基于CiteSpace中国乡村功能研究的知识图谱分析. 经济地理, 2017, 37(10): 181-187.

[

|

| [32] |

刘祖云, 刘传俊. 后生产主义乡村: 乡村振兴的一个理论视角. 中国农村观察, 2018, (5): 2-13.

[

|

| [33] |

李亚静, 孔雪松, 何建华, 等. 湖北省乡村地域功能评价与转向特征分析. 中国土地科学, 2021, 35(3): 79-87.

[

|

| [34] |

|

| [35] |

王宁. 城市舒适物与消费型资本: 从消费社会学视角看城市产业升级. 兰州大学学报: 社会科学版, 2014, 42(1): 1-7.

[

|

| [36] |

夏敏, 刘岩, 邹伟. “三生空间”相互作用视域下的南京市溧水区乡村宜居性评价. 农业工程学报, 2023, 39(16): 245-255.

[

|

| [37] |

张森. 乡村文化振兴的实质与推进思路. 人民论坛, 2023, (17): 104-109.

[

|

| [38] |

张晓琳, 金晓斌, 范业婷, 等. 1995—2015年江苏省土地利用功能转型特征及其协调性分析. 自然资源学报, 2019, 34(4): 689-706.

[

|

| [39] |

谭淑豪, 王硕, 刘青, 等. 稻虾共作土地利用的合理性分析: 基于湖北潜江和荆州地块层面的调研. 中国土地科学, 2022, 36(7): 106-115.

[

|

| [40] |

张兆同, 陈瑶, 魏瑜, 等. 区域农机化高质量发展评价指标体系构建与应用. 农业工程学报, 2021, 37(3): 64-72.

[

|

| [41] |

张挺, 李闽榕, 徐艳梅. 乡村振兴评价指标体系构建与实证研究. 管理世界, 2018, 34(8): 99-105.

[

|

| [42] |

刘秀丽, 黎文涛, 郭丕斌, 等. 区位导向性政策能否促进资源型城市绿色转型: 以山西“综改区”设立为例. 自然资源学报, 2024, 39(1): 84-103.

[

|

| [43] |

宋顺林, 刘翔宇, 李继峥, 等. IPO现场检查与新股质量提升. 管理世界, 2024, 40(2): 212-231.

[

|

| [44] |

崔惠玉, 王宝珠, 徐颖. 绿色金融创新、金融资源配置与企业污染减排. 中国工业经济, 2023, (10): 118-136.

[

|

| [45] |

邓伟, 杨红霞, 刘冲. 央行担保品政策如何支持实体经济: 基于商业信用的视角. 管理世界, 2024, 40(2): 86-103.

[

|

| [46] |

卢盛峰, 董如玉, 叶初升. “一带一路”倡议促进了中国高质量出口吗: 来自微观企业的证据. 中国工业经济, 2021, (3): 80-98.

[

|

| [47] |

赵佳佳, 魏娟, 刘天军. 数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究. 中国农村经济, 2023, (5): 61-80.

[

|

| [48] |

刘建志, 房艳刚, 王如如. 山东省农业多功能的时空演化特征与驱动机制分析. 自然资源学报, 2020, 35(12): 2901-2915.

[

|

| [49] |

唐焱, 韩欢, 吴群. 土地股份合作对农村劳动力非农转移的影响研究: 理论框架与作用路径: 基于安徽省4市农户调研数据的实证分析. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2021, 21(4): 117-129.

[

|

| [50] |

洪灏琪, 宁满秀, 罗叶. 城乡居民医保整合是否抑制了农村中老年人健康损耗?. 中国农村经济, 2021, (6): 128-144.

[

|

| [51] |

杨高第, 张露. 农业生产性服务对农户耕地质量保护行为的影响: 来自江汉平原水稻主产区的证据. 自然资源学报, 2022, 37(7): 1848-1864.

[

|

| [52] |

司春晓, 孙诗怡, 罗长远. 自贸区的外资创造和外资转移效应: 基于倾向得分匹配—双重差分法(PSM-DID)的研究. 世界经济研究, 2021, (5): 9-23.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |