模式化与破碎:兰州河口古镇景观基因变异的诱发机制探索

|

金鑫龙(2000- ),男,云南昆明人,硕士,主要从事生态系统文化服务、文化景观可持续发展研究。E-mail: jingxinlong@outlook.com |

收稿日期: 2024-01-02

修回日期: 2024-05-20

网络出版日期: 2024-08-16

基金资助

国家自然科学基金项目(42101276)

甘肃省科技计划项目(20JR5RA529)

Standardization and fragmentation: Exploring the triggering mechanism of landscape genetic variation in Lanzhou Hekou ancient town

Received date: 2024-01-02

Revised date: 2024-05-20

Online published: 2024-08-16

受到建设同质化、旅游投资中断、人口外流等冲击,部分传统村落变成了景观模式化和景观破碎共存的空间。选取甘肃省兰州市河口古镇作为案例地,将DFRI碱基理论与景观基因诱变模型作为研究基础,从景观基因测序入手进行参与式观察和半结构化访谈,探索自2014年古镇项目建设以来当地景观基因变异的诱发机制。研究显示:(1)资本投入、精英群体行为和观念变化均能激活景观基因中的响应碱基,促使碱基序列发生改变;(2)资本投入是诱发景观基因变异的物理性机制和外在驱动力,投入古镇项目资本的空间异质性、不持续性和目的性会影响景观基因变异的结果;(3)带动村民实践的精英群体是诱发景观基因变异的化学性机制和实践主体,政府、村委会及旅游公司主导的乡村治理、旅游开发和非遗传承能诱导文化景观建设、村民素质提升以及生计模式改变;(4)城市化与社会转型带来的观念变化是诱发景观基因变异的生物性机制和潜在因素,城市文化、产业转型及文化转型会插入隐性景观基因片段中,进而影响景观基因变异的结果。在诱发机制分析的基础之上,提出针对于景观模式化与景观破碎现象的基因优化策略。

金鑫龙 , 张学斌 , 陈贤斐 , 李巍 . 模式化与破碎:兰州河口古镇景观基因变异的诱发机制探索[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(8) : 1780 -1796 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240803

Due to the impact of homogeneous construction, interrupted tourism investment, and population outflow, some traditional villages have become spaces where landscape standardization and landscape fragmentation coexist. This article takes the ancient town of Hekou in Lanzhou city, Gansu province as a case study, and uses the DFRI genetic theory and landscape genetic mutation model as the research basis. Starting with landscape genetic sequencing, participatory observation and semi-structured interviews were conducted to explore the mechanism of local landscape genetic variation since the construction of the ancient town project in 2014. The results show that: (1) Capital investment, elite behavior, and ideological changes can activate the response bases in the landscape genes, leading to changes in the base sequence. (2) Capital investment is the physical mechanism and external driving force for inducing landscape genetic variation. The spatial heterogeneity, non-sustainability, and purpose of capital investment in the ancient town project will affect the results of landscape genetic variation. (3) Elite groups driving village practices are the chemical mechanism and practical subjects for inducing landscape genetic variation, and rural governance, tourism development, and intangible cultural heritage inheritance led by the villagers committee and tourism companies can induce cultural landscape construction, improve villagers' quality, and change the livelihood patterns. (4) The change in ideology brought about by urbanization and social transformation is the biological mechanism and potential factor inducing landscape genetic variation. Urban culture, industrial transformation, and cultural evolution can insert into hidden segments of the landscape genes, thereby affecting the results of landscape genetic variation. Based on the analysis of the inducing mechanisms, this article proposes genetic optimization strategies for landscape standardization and fragmentation.

表1 河口古镇景观基因指标设定Table 1 Indicators setting of landscape gene for Hekou ancient town |

| 基因类型 | 变异类型 | 指标 | 说明 | 选取依据 |

|---|---|---|---|---|

| 显性基因 | 原有的基因变异 | 整体布局 | 指村落整体的用地类型、街巷在生产、生活、生态空间之间相互联系的空间格局 | 前期调研得知古镇项目的建设对河口古镇的整体布局、街巷肌理、建筑用材有较大影响,具有研究意义 |

| 街巷肌理 | 指村落的主街、巷道的表面特征,包括街巷的宽度、铺装方式、铺装用材、纹理等 | |||

| 建筑用材 | 指村内建筑在地基基础、承重构件、地面、墙体、屋面等所用的材料 | |||

| 变异出的新基因 | 建筑装饰 | 为修缮古建筑或新建建筑,根据当地传统文学艺术所刻画的装饰图案,例如戏台装饰 | 前期调研得知古镇项目建设及旅游开发为河口古镇打造了许多视觉装饰,成为村落景观的重要组成部分,具有研究意义 | |

| 人工景物装饰 | 为营造景区浓厚的历史文化氛围,或为吸引游客的视觉注意,根据民俗与现代休闲文化所打造出的人工景物 | |||

| 符号装饰 | 为宣扬地域文化特色、传统美德、社会文明风尚、党建或核心价值观而生产的文化符号和文化墙 | |||

| 隐性基因 | 原有的基因变异 | 生计模式 | 村民对于获得收入的生产技术过程与社会关系的主要方式 | 前期调研得知村民的生产、生活实践对景观变化有潜移默化的作用,具有研究意义 |

| 生活方式 | 村民及其家庭的日常生活的活动方式 | |||

| 价值观念 | 村民对客观事物(包括人、物、事)及对自己的行为结果的意义、作用、效果和重要性的总体评价 |

表2 访谈对象基本信息及访谈重点Table 2 Basic information of the interviewees and interview focus |

| 编号 | 受访者身份 | 受访人数/人 | 访谈重点 |

|---|---|---|---|

| T1~T6 | 异地游客 | 6 | 旅游体验、景观评价 |

| R1~R3 | 西固区居民 | 3 | 到访频率和目的、景观评价 |

| B1~B13 | 村内商户(含摊主、农家乐和民宿经营者) | 13 | 房屋建造、经营状况、价值观念 |

| N1~N10 | 普通村民 | 10 | 房屋建造、生计模式、日常生活、价值观念 |

| S1~S4 | 旅游公司员工(含旅游服务质量社会监督员) | 4 | 工作内容、经营状况 |

| M1~M4 | 村内主要负责人(含村委会主任、景区办负责人等) | 4 | 主要职责、工作回顾及评价、发展前景 |

表3 基于响应碱基激活的河口古镇景观基因碱基横向排列测序Table 3 Landscape gene base horizontal arrangement sequencing of Hekou ancient town based on response base activation |

| 测序样本 (景观单元) | 对应指标 | 图示 | 测序结果 | 结果说明 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 四条主街 | 整体布局 街巷肌理 人工景物装饰 |   | F-R-D-I | 主街铺装原以水泥混凝土为主,后响应古镇项目建设,铺装改为青石板;因北街西侧打造戏台,部分民居将院子东移挤占北街空间,北街变窄。四条主街的分异发生细微变化,在旅游开发中迭代出纱灯、壁画等装饰 | ||||

| 十七条巷道 | 整体布局 街巷肌理 符号装饰 |   | F-R-D-I | 原巷道路面多为水泥路和土路,后响应古镇项目建设,铺装改为水泥混凝土或青石板;因戏台、民居等建筑发生位移,部分巷道的分异发生变化,在旅游开发中迭代出宣传十二生肖、民族团结等内容的符号装饰 | ||||

| 码头亲水平台 | 人工景物装饰 符号装饰 |   | F-D-I-R | 20世纪为黄河上游重要码头,在发挥交通转运职能、抗日战争等事件中分异出特殊的景观和文化,在社会变迁中逐渐弱化码头功能,后响应旅游开发,成为古镇内重要文化活动场所、人工景物装饰的集中区域 | ||||

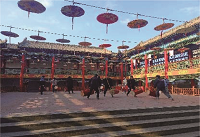

| 戏台及其周围 | 建筑用材 建筑装饰 符号装饰 |   | R-F-D-I | 为响应古镇项目而建成,建材多为木质和钢筋混凝土,是古镇内重要文化活动空间;后打造为秦腔文化研学基地、移风易俗文明平台等,分异出数种符号装饰,在研学交流、艺术演出、太平鼓训练等活动中迭代出团体活动景观 | ||||

| 钟鼓楼 | 建筑用材 建筑装饰 人工景物装饰 |   | F-D-R-I | 原为清朝时期山西籍经商者所修建,于1958年被毁,后响应古镇项目重建,在旅游开发中迭代出建筑装饰 | ||||

| “四院子” (武举故居、偶园、河口海关、子响棋院) | 建筑用材 建筑装饰 人工景物装饰 |   | F-D-I-R | 四处景观单元均为清代建筑。“四院子”(上图为偶园,下图为河口海关)在社会变迁的迭代中保存较为完好,后响应旅游开发,生成以景区宣传、文物展览为主的人工景物装饰 | ||||

| 酒吧街及黄河 栈道 | 建筑用材 符号装饰 生计模式 |   | R-D-F-I | 为响应企业家投资而建,分异并形成与地域特色和乡土记忆无关的建筑景观,而后投资中断,黄河栈道也缺少修缮资金,部分临近栈道的人工景物装饰因存在安全隐患而被拆除,无法发挥招商作用,并迭代出破碎的景观 | ||||

| 普通民居 | 建筑用材 建筑装饰 |   | D-F-R-I | 早期民居多为木质或夯土结构,后响应古镇项目,多数民居将夯土改建为砖瓦或钢筋混凝土结构,部分以表面夯土掩盖砖房结构,在长期迭代中定期修缮,并根据传统文化元素增加建筑装饰 | ||||

| 村民出摊 | 生计模式 生活方式 |   | I-R-I | 为响应旅游开发、游客涌入,多数村民弃离农耕,转为在自家门口出摊,并出售旅游纪念品、初步加工的农产品、兰州本地特色小吃等,形成一道独特的商业景观 | ||||

| 民俗活动 | 生活方式 价值观念 |   | I | 上图为打太平鼓,下图为打醮还愿,得于重要赛事举办、新闻媒体宣传、村内中老年群体话语权加强以及文化精英群体的组织和带动,多数民俗活动在社会变迁中得以传承和发扬 | ||||

| [1] |

杨馥端, 窦银娣, 易韵, 等. 催化视角下旅游驱动型传统村落共同富裕的机制与路径研究: 以湖南省板梁村为例. 自然资源学报, 2023, 38(2): 357-374.

[

|

| [2] |

李雪, 李伯华, 窦银娣, 等. 中国传统村落文化景观研究进展与展望. 人文地理, 2022, 37(2): 13-22.

[

|

| [3] |

窦银娣, 叶玮怡, 李伯华, 等. 基于 “三生” 空间的传统村落旅游适应性研究: 以张谷英村为例. 经济地理, 2023, 42(7): 215-224.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

陈晓艳, 黄睿, 洪学婷, 等. 传统村落旅游地乡愁的测度及其资源价值: 以苏南传统村落为例. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1602-1616.

[

|

| [6] |

杨立国, 刘沛林, 林琳. 传统村落景观基因在地方认同建构中的作用效应: 以侗族村寨为例. 地理科学, 2015, 35(5): 593-598.

[

|

| [7] |

周坤, 王进. 场域织补: 旅游传统村落更新理论新议. 人文地理, 2020, 35(4): 17-22.

[

|

| [8] |

陈水映, 梁学成, 余东丰, 等. 传统村落向旅游特色小镇转型的驱动因素研究: 以陕西袁家村为例. 旅游学刊, 2020, 35(7): 73-85.

[

|

| [9] |

黄震方, 黄睿. 城镇化与旅游发展背景下的乡村文化研究: 学术争鸣与研究方向. 地理研究, 2018, 37(2): 233-249.

[

|

| [10] |

杨馥端, 窦银娣, 李伯华, 等. 符号消费与场域转换: 传统村落文化空间演变与重构. 地理研究, 2023, 42(8): 2172-2190.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

周大鸣. 现代都市人类学. 北京: 中国人民大学出版社, 2023: 152-161.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

谭华云, 周国华. 基于行动者网络理论的乡村绅士化演化过程与机制解析: 以广西巴马盘阳河流域为例. 地理学报, 2022, 77(4): 869-887.

[

|

| [18] |

李伯华, 杨馥端, 窦银娣. 传统村落人居环境有机更新: 理论认知与实践路径. 地理研究, 2022, 41(5): 1407-1421.

[

|

| [19] |

中华人民共和国. 教育部义务教育生物学课程标准: 2011年版. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

[The People's Republic of China. Ministry of Education Compulsory Education Biology Curriculum Standard: 2011 Edition. Beijing: Beijing Normal University Publishing House, 2012.]

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

蒋思珩, 樊亚明, 郑文俊. 国内景观基因理论及其应用研究进展. 西部人居环境学刊, 2021, 36(1): 84-91.

[

|

| [23] |

刘沛林. 家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读. 北京: 商务印书馆, 2014: 100-123.

[

|

| [24] |

曹子旭, 马明. 内蒙古典型草原区传统村落景观基因解析与特征研究. 中国园林, 2023, 39(3): 72-77.

[

|

| [25] |

印朗川, 李伯华, 刘沛林, 等. 传统聚落景观基因胞的生物特征研究. 经济地理, 2023, 42(3): 182-189.

[

|

| [26] |

胡最, 刘沛林, 曹帅强. 湖南省传统聚落景观基因的空间特征. 地理学报, 2013, 68(2): 219-231.

[

|

| [27] |

陈秋渝, 杨俊熙, 罗施贤, 等. 川西林盘文化景观基因识别与提取. 热带地理, 2019, 39(2): 254-266.

[

|

| [28] |

胡最, 邓运员, 刘沛林, 等. 传统聚落文化景观基因的符号机制. 地理学报, 2020, 75(4): 789-803.

[

|

| [29] |

杨立国, 胡雅丽, 吴旭峰, 等. 传统村落文化景观基因生产的过程与机制: 以皇都村为例. 自然资源学报, 2023, 38(5): 1164-1177.

[

|

| [30] |

杨立国, 胡雅丽. 传统村落非物质文化景观基因的生产与传承: 以通道侗族自治县皇都村为例. 经济地理, 2023, 42(10): 208-215.

[

|

| [31] |

李伯华, 李珍, 刘沛林, 等. 湘江流域传统村落景观基因变异及其分异规律. 自然资源学报, 2022, 37(2): 362-377.

[

|

| [32] |

李晓颖, 张赟乐. 苏南水乡聚落景观基因变异机制及修复传承研究. 南方建筑, 2023, (5): 91-98.

[

|

| [33] |

祁剑青, 邓运员, 郑文武, 等. 窑洞建筑景观基因的识别及其变异. 干旱区资源与环境, 2019, 33(6): 84-89.

[

|

| [34] |

向远林. 陕西传统乡村聚落景观基因变异机制及其修复研究. 西安: 西北大学, 2020.

[

|

| [35] |

向远林, 曹明明, 翟洲燕, 等. 陕西窑洞传统乡村聚落景观基因组图谱构建及特征分析. 人文地理, 2019, 34(6): 82-90.

[

|

| [36] |

程佳欣, 孙业红, 常谕. 农业文化遗产地茶文化景观基因农户感知差异研究: 以潮州单丛茶文化系统为例. 中国生态农业学报(中英文), 2023, 31(11): 1-13.

[

|

| [37] |

刘沛林, 刘颖超, 杨立国, 等. 传统村落景观基因数字化传播及其旅游价值提升: 以张谷英村为例. 经济地理, 2023, 42(12): 232-240.

[

|

| [38] |

詹琳, 黄佳, 王春, 等. 基于景观基因理论的红色旅游资源三维数字化呈现: 以清水塘毛泽东杨开慧故居为例. 旅游学刊, 2022, 37(7): 54-64.

[

|

| [39] |

彭科, 刘沛林, 杨立国, 等. 基于 DFRI 碱基理论的传统村落景观基因推演与修复. 地理科学, 2023, 43(6): 981-991.

[

|

| [40] |

曹帅强, 邓运员. 基于景观基因图谱的古城镇 “画卷式” 旅游规划模式: 以靖港古镇为例. 热带地理, 2018, 38(1): 131-142.

[

|

| [41] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |