基于生态系统服务供需平衡的国土空间资源配置优化

|

刘雨婷(1997- ),女,福建福州人,硕士,研究方向为国土空间生态修复、低碳规划设计。E-mail: 1437355525@qq.com |

收稿日期: 2023-10-07

修回日期: 2024-01-02

网络出版日期: 2024-06-11

基金资助

国家自然科学基金项目(52268008)

The optimization of territorial spatial resources allocation based on the balance of supply and demand of ecosystem services

Received date: 2023-10-07

Revised date: 2024-01-02

Online published: 2024-06-11

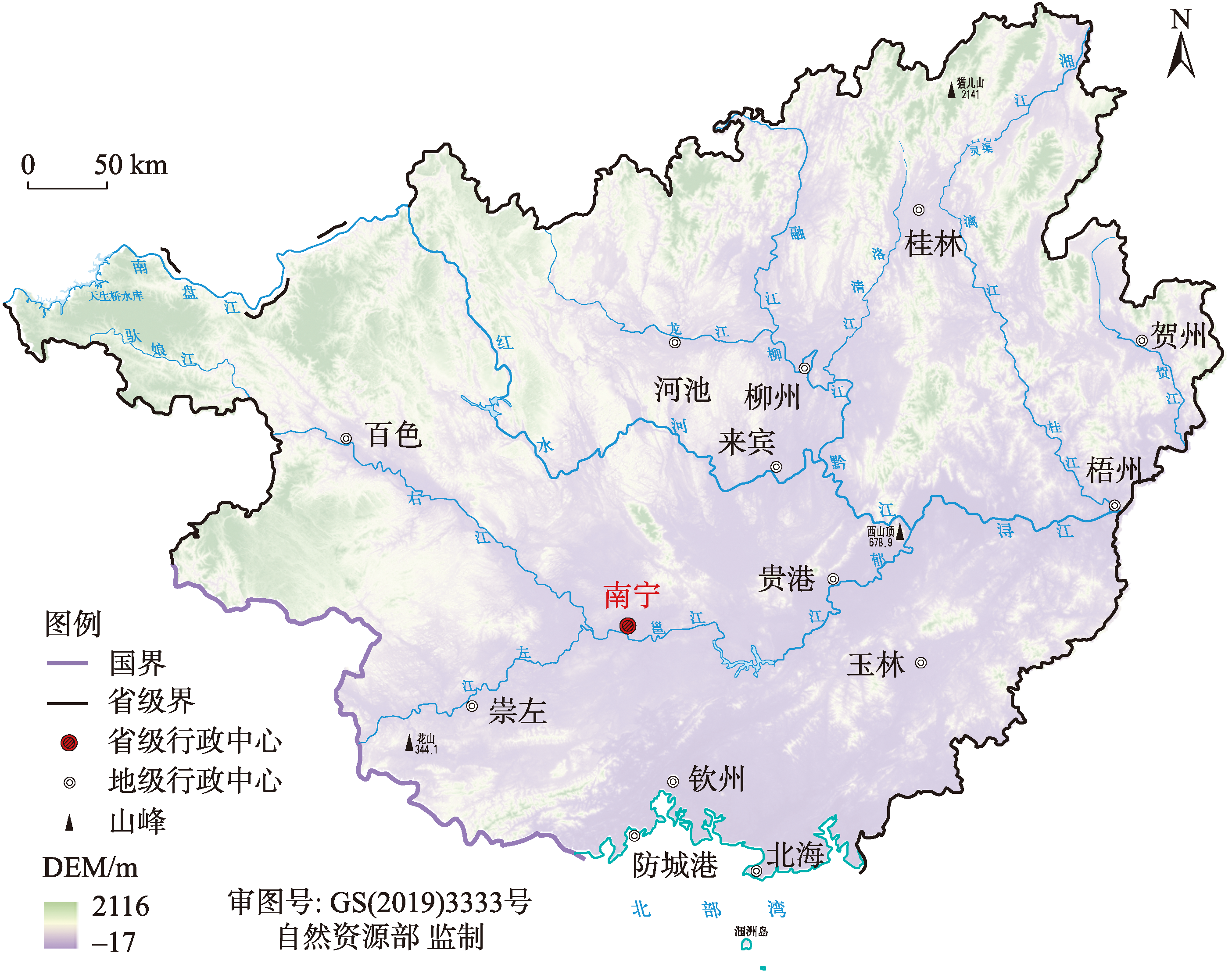

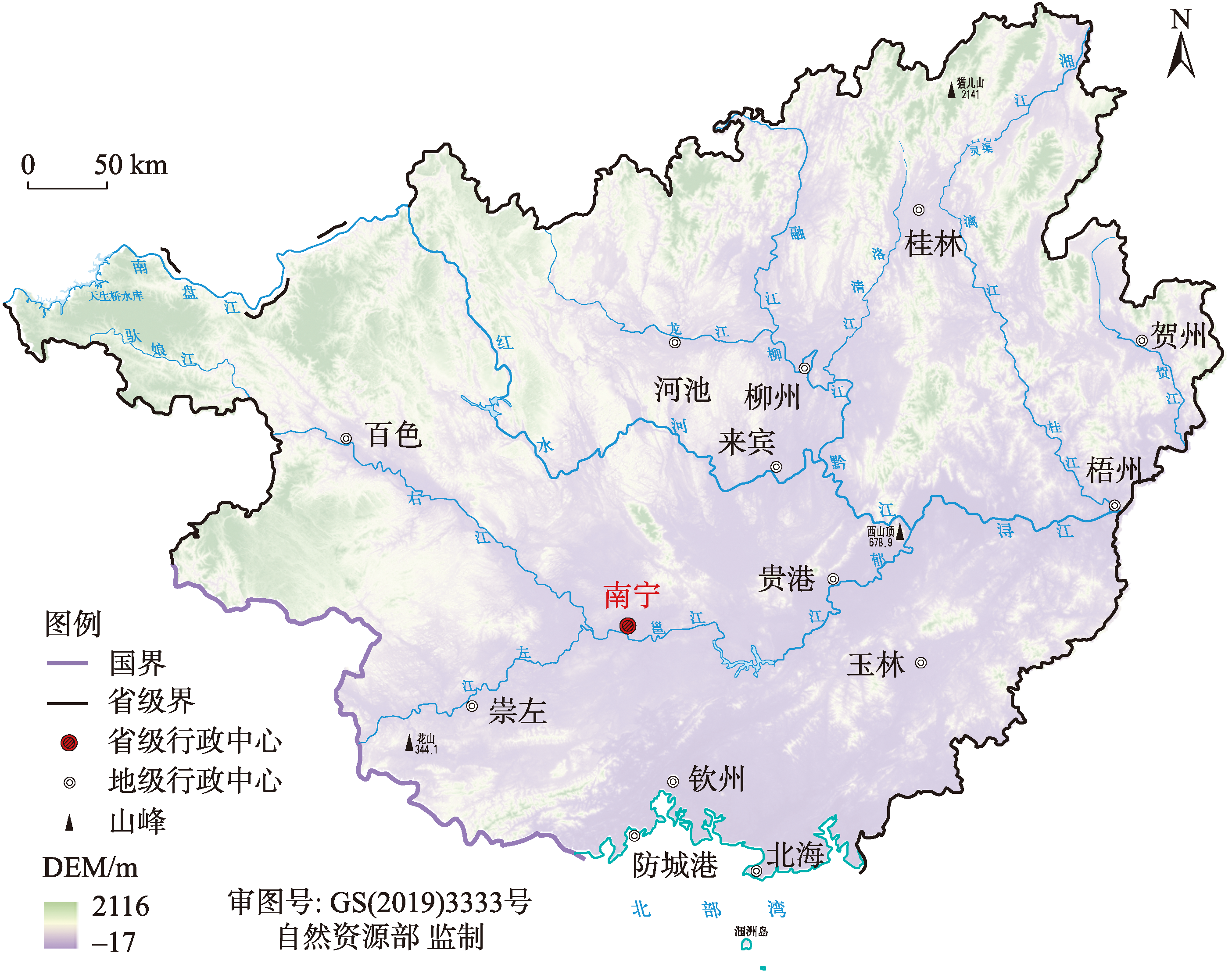

在新时期中国大力推进国土空间规划背景下,国土空间资源的高效、持续和公平配置成为必须开展的基础研究。以位于中国南方生态屏障核心区域的广西为研究对象,采用生态系统服务价值量核算下的供需匹配过程量化、PLE-ES供需象限矩阵的分析方法,分析国土空间资源配置过程下生态系统服务供需的数量关系和空间匹配特征,构建以生态系统服务供需平衡体系为核心的国土空间资源配置优化方法。结果表明:(1)2000年、2010年、2020年广西国土空间资源支持服务供需差(Q)均值为0.30,调节服务供需差(Q)均值为0.33,供给服务供需差(Q)均值为0.06,文化服务供需差(Q)均值为0.03。总体表现为支持服务和文化服务供不应求,调节服务和供给服务供过于求。配置质量方面除调节服务协调度(C)均值为0.16外,其余三类生态系统服务协调度(C)均值大于0.60,均表现为配置公平高效。(2)生产资源供需匹配关系以“高供给—低需求”区为主,生活资源以“低供给—低需求”区为主,生态资源以“低供给—低需求”“高供给—低需求”区为主。(3)以生态系统服务供需平衡关系为价值导向,将广西分为桂西资源富集区、桂东东融发展区与北部湾经济区三个资源配置优化一级单元,识别其国土空间资源源地和需求地,构建促进区域协同合作与资源合理利用的国土空间资源流转“一张图”。

刘雨婷 , 覃盟琳 , 欧阳慧婷 , 蒋红波 , 吴欣芋 , 罗丁丁 . 基于生态系统服务供需平衡的国土空间资源配置优化[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(6) : 1358 -1383 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240607

Under the background of vigorously promoting the territorial spatial planning in the New Era, the efficient, sustainable and fair allocation of territorial spatial resources have become the basic research topic that must be carried out. Taking Guangxi, which is located in the core area of ecological barrier in Southern China, as the study subject, this study used the quantitative supply and demand matching process under the accounting of ecosystem service value and the analytical method of PLE-ES supply and demand quadrant matrix. The objective was to analyze the quantitative relationship and spatial matching characteristics of supply and demand for ecosystem services under the process of territorial spatial resource allocation. This study aimed to construct an optimization method for territorial spatial resource allocation centered on the balance of supply and demand for ecosystem services. The results showed that: (1) In 2000, 2010 and 2020, the mean difference between supply and demand of Guangxi's territorial spatial resources support services (Q) was 0.30, the mean difference between supply and demand of regulating services (Q) was 0.33, the mean difference between supply and demand of supply services (Q) was 0.06, and the mean difference between supply and demand of cultural services (Q) was 0.03. The overall performance was that the demand of support services and cultural services exceeded supply, and the supply of regulating services and supply services exceeded demand. In terms of allocation quality, except for the regulating services coordination degree (C), which was 0.16, the other three types of services coordination degree (C) were greater than 0.60, indicating fair and efficient allocation. (2) The supply and demand matching relationship of productive resources in the study area were mainly in the "high-supply low-demand" area, the living resources were mainly in the "low-supply low-demand" area, and the ecological resources were mainly in the "low-supply low-demand" and "high-supply low-demand" areas. (3) Taking the supply and demand balance of ecosystem services as the value orientation, Guangxi was divided into three primary units for resources allocation optimization, namely the resources-rich area in Western Guangxi, the integrated development area in Eastern Guangxi, and the Beibu Gulf Economic area. Identified the supply source and demand destination of territorial spatial resources, and then constructed a "one map" of territorial spatial resources circulation that can promote regional collaboration and rational resources utilization.

表1 国土空间资源三生分类与用地空间表现形式Table 1 Classification of territorial spatial resources and spatial expression of land use |

| 国土空间资源分类(PLE) | 二级类 | 空间地类识别 |

|---|---|---|

| 生态资源 | 林地生态资源 | 有林地 灌木林 疏林地 其他林地 |

| 草地生态资源 | 高覆盖草地 中覆盖草地 低覆盖草地 | |

| 水域生态资源 | 河渠 湖泊 水库坑塘 滩涂 滩地 | |

| 自然保留地生态资源 | 盐碱地 沼泽地 沙地 裸地 其他未利用地 | |

| 生产资源 | 农业生产资源 | 水田 旱地 果园 茶园 其他园地 |

| 工矿生产资源 | 工矿建设用地 采石场用地 仓储用地 | |

| 生活资源 | 城市生活资源 | 城镇建设用地 交通道路、机场及特殊用地 |

| 乡村生活资源 | 村庄建设用地 农村道路 |

表2 ES供需匹配下PLE配置重要性特征Table 2 The importance characteristics of PLE allocation under ES supply-demand matching |

| ES分类 | 供需流动机制 | 驱动因素 | 供给区 | 需求区 | PLE配置重要性 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ES亚类 | ES小类 | ||||||

| 支持 服务 | 水土保持 | 存在时间流动 | 自然型 | 森林、湿地、水域 | 森林、湿地、水域、耕地、平原 | 生态资源 | 极重要 |

| 生产资源 | 较重要 | ||||||

| 生活资源 | 较重要 | ||||||

| 生物 多样性 | 存在时空双重 流动 | 自然型 | 森林、湿地、草地、自然栖息地 | 森林、耕地、种植区、湿地、自然栖息地 | 生态资源 | 极重要 | |

| 生产资源 | 较重要 | ||||||

| 生活资源 | 不重要 | ||||||

| 调节 服务 | 固碳释氧 | 存在时空双重 流动 | 自然型 | 森林、湿地、草地、水域 | 较易受气候变化影响的地区 | 生态资源 | 极重要 |

| 生产资源 | 较重要 | ||||||

| 生活资源 | 较重要 | ||||||

| 供给 服务 | 食物生产 | 存在空间定向 流动 | 市场型 | 林地、耕地、种植区 | 当地消费或人为运输至加工区 | 生态资源 | 不重要 |

| 生产资源 | 极重要 | ||||||

| 生活资源 | 较重要 | ||||||

| 原材料 生产 | 存在空间定向 流动 | 市场型 | 林地、草地 | 当地消费或人为运输至加工区 | 生态资源 | 不重要 | |

| 生产资源 | 极重要 | ||||||

| 生活资源 | 较重要 | ||||||

| 水资源 供给 | 存在空间定向 流动 | 自然型 | 水域、森林、湿地、草地 | 居民区、工业区、种植区 | 生态资源 | 较重要 | |

| 生产资源 | 极重要 | ||||||

| 生活资源 | 极重要 | ||||||

| 文化 服务 | 居住、交通与公共服务承载功能 | 存在时空双重 流动 | 市场型 | 城市建成区 | 居民区、工业区 | 生态资源 | 不重要 |

| 生产资源 | 较重要 | ||||||

| 生活资源 | 极重要 | ||||||

| 美学欣赏 | 存在时空双重流动,主要以信息流传递 | 市场型 | 城市建成区、风景名胜区 | 居民区 | 生态资源 | 不重要 | |

| 生产资源 | 较重要 | ||||||

| 生活资源 | 极重要 | ||||||

表3 ES供需匹配过程核算体系Table 3 ES supply and demand matching process accounting system |

| ES分类 | 表征指标 | 供给/需求 | 核算方法 | 参数说明 |

|---|---|---|---|---|

| 支持 服务 | 水土保持 | 供给 | Ac为年平均水土保持量 [t/(km2·a)];Ar为实际土壤侵蚀量 [t/(km2·a)];R为降雨侵蚀力因子(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1);K为土壤可蚀性因子(MJ-1·mm-1·t·h);L、S为地形因子;C为植被覆盖因子;P为土壤保持因子[25] | |

| 需求 | ||||

| 生物 多样性 | 供给 | ESVij为第i类生态系统服务第j类ES供给价值(元);Kij为第i类生态系统单位面积对第j类ES价值当量(元/km2);Si为第i类土地生态类型的面积(km2)[26] | ||

| 需求 | E为生态需求;R为对于资源的需要;P为接受废弃物的需要 | |||

| 调节 服务 | 固碳释氧 | 供给 | C为固碳总量(t);Cabove、Cbelow、Csoil、Cdead为地上、地下、土壤、死亡有机质碳储量(t) | |

| 需求 | Dcp为固碳需求量(t);Dpcfc为人均碳排放量(t/人);Npop为人口数量(人) | |||

| 供给 服务 | 食物生产 | 供给 | FS为食物供给量(t);Sf为粮食产量(t);Sv为蔬菜产量(t);Sm为肉类蛋禽类产量(t)[27] | |

| 需求 | FD为食物需求量(t);Dpcfc为人均食物需求量(t/人);Npop为人口数量(人)[28] | |||

| 原材料 生产 | 供给 | 同上述参数说明 | ||

| 需求 | Drm为原材料需求量(t);Dpcfc为人均原材料需求量(t/人);Npop为人口数量(人) | |||

| 水资源 供给 | 供给 | 同上述参数说明 | ||

| 需求 | Dwater为需水总量(t);Dagr为农业需水(t);Dind为工业需水(t);Dpub为城镇公共用水(t);Dres为居民生活用水(t);Deco为生态环境用水(t)[29] | |||

| 文化 服务 | 居住、交通与公共服务承载功能 | 供给 | UC为城镇建设承载能力;Ci表示建设用地比例(%);Pi表示人口密度(人/km2);Ei表示经济密度(亿元/km2) | |

| 需求 | LDI为土地开发指数;X1、X2、X3分别代表土地利用综合程度、人口密度(人/km2)、地均GDP(亿元/km2) | |||

| 美学欣赏 | 供给 | 同上述参数说明 | ||

| 需求 | DEnt为美学欣赏服务需求量(元);P为人口总量(人);C为人均绿地面积(14.8×10-6 km2/人);Vj为单位面积第j类地类美学欣赏价值(元/km2) |

注:由于各ES指标量纲不同,为便于计算与叠加分析,将所有数据空间分辨率统一为1 km,并对ES价值量化结果进行归一化处理,随后计算研究区每一个像元不同ES的价值总量。 |

图4 2000年、2010年、2020年广西国土空间资源分布Fig. 4 Distribution of territorial spatial resources in Guangxi in 2000, 2010 and 2020 |

表4 2000—2020年各类国土空间资源交换变化情况Table 4 Changes in the exchange between various types of territorial spatial resources, 2000-2020 |

| 国土空间 资源分类 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积 变化/km2 | 资源 交换变量 | 资源 变换率/% | 面积 变化/km2 | 资源 交换变量 | 资源 变换率/% | |||

| 生态资源 | 林地生态 资源 | 57 | 0.01 | →生产资源:0.34 →生活资源:0.05 | -6810 | 0.31 | →生产资源:12.83 →生活资源:0.49 | |

| 草地生态 资源 | -356 | 0.04 | 221 | 0.69 | ||||

| 水域生态 资源 | 292 | 0.06 | -200 | 0.58 | ||||

| 自然保留地生态资源 | -9 | 0.12 | 178 | 5.91 | ||||

| 生产资源 | 农业生产 资源 | -279 | 0.03 | →生态资源:0.97 →生活资源:0.47 | 4977 | 0.85 | →生态资源:32.16 →生活资源:4.11 | |

| 工矿生产 资源 | 181 | 0.91 | 1271 | 3.43 | ||||

| 生活资源 | 城市生活 资源 | 176 | 0.33 | →生态资源:0.83 →生产资源:3.02 | 382 | 0.75 | →生态资源:17.95 →生产资源:41.30 | |

| 乡村生活 资源 | -62 | 0.08 | -19 | 1.46 | ||||

图14 2000—2020年广西PLE-ES空间关系与重要性结构Fig. 14 PLE-ES spatial relationship and importance structure in Guangxi, 2000-2020 |

图15 2000—2020年广西各城市生产资源供需情况Fig. 15 Supply and demand for productive resources by city in Guangxi, 2000-2020 |

图16 2000—2020年广西各城市生活资源供需情况Fig. 16 Supply and demand for living resources by city in Guangxi, 2000-2020 |

表5 广西PLE-ES供需匹配矩阵Table 5 PLE-ES supply and demand matrix in Guangxi |

| 国土空间资源间ES供需匹配情况 | 生产资源 | 生活资源 | 生态资源 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | |||

| 百色 | 2,0 | 2,0 | 0,-1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-2 | ||

| 崇左 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,-1 | 0,-1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||

| 河池 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,-1 | 0,0 | 0,-1 | ||

| 北海 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||

| 防城港 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||

| 南宁 | 0,-2 | 0,-3 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-2 | 1,0 | 0,-2 | 1,0 | ||

| 钦州 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,-1 | 0,-1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||

| 贵港 | 0,-2 | 0,-2 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-1 | 0,-2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||

| 桂林 | 0,-2 | 0,-2 | 0,-2 | 0,0 | 0,-1 | 1,0 | 0,-1 | 1,0 | 0,-1 | ||

| 贺州 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||

| 来宾 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,-1 | 0,-1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||

| 柳州 | 0,-1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,-1 | 0,0 | 0,-2 | 2,0 | 2,0 | ||

| 梧州 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,-1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||

| 玉林 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,-1 | 0,-2 | 0,-1 | 2,0 | 0,-1 | 2,0 | ||

注:白色表示有ES需求,浅蓝表示有ES供给盈余,灰蓝表示供需平衡。 |

| [1] |

丁志刚, 石楠, 周岚, 等. 空间治理转型及行业变革. 城市规划, 2022, 46(2): 12-19.

[

|

| [2] |

周岚, 丁志刚. 新发展阶段中国城市空间治理的策略思考: 兼议城市规划设计行业的变革. 城市规划, 2021, 45(11): 9-14.

[

|

| [3] |

周敏, 林凯旋, 王勇. 基于全链条治理的国土空间规划传导体系及路径. 自然资源学报, 2022, 37(8): 1975-1987.

[

|

| [4] |

唐丽静, 王冬艳. 县域土地资源配置的效率损失与优化路径. 生态经济, 2018, 34(9): 111-115.

[

|

| [5] |

唐薇, 顾泽贤, 高翔宇. 土地影子价格在土地资源配置中的应用综述. 云南地理环境研究, 2016, 28(3): 60-65.

[

|

| [6] |

邓慧慧, 赵晓坤, 李慧榕. 土地资源优化配置如何影响经济效率: 来自浙江省“亩均论英雄”改革的经验证据. 中国土地科学, 2020, 34(7): 32-42.

[

|

| [7] |

李鹏辉, 张茹倩, 徐丽萍. 基于生态足迹的土地资源资产负债核算. 自然资源学报, 2022, 37(1): 149-165.

[

|

| [8] |

刘颂, 戴常文. 自然资本流变及其对生态系统服务价值的演变路径. 生态学报, 2021, 41(3): 1189-1198.

[

|

| [9] |

金贵, 郭柏枢, 成金华, 等. 基于资源效率的国土空间布局及支撑体系框架. 地理学报, 2022, 77(3): 534-546.

[

|

| [10] |

耿磊. 国土空间资源“公平配置”的逻辑辨析与路径重构. 规划师, 2022, 38(10): 21-29.

[

|

| [11] |

温铁军, 逯浩. 国土空间治理创新与空间生态资源深度价值化. 西安财经大学学报, 2021, 34(2): 5-14.

[

|

| [12] |

李平星, 樊杰. 基于VSD模型的区域生态系统脆弱性评价: 以广西西江经济带为例. 自然资源学报, 2014, 29(5): 779-788.

[

|

| [13] |

谢余初, 张素欣, 林冰, 等. 基于生态系统服务供需关系的广西县域国土生态修复空间分区. 自然资源学报, 2020, 35(1): 217-229.

[

|

| [14] |

刘志雄, 陆扬. 基于需求视角的广西资源消耗、城市规模与经济增长关系的实证研究. 生态经济, 2019, 35(2): 109-113.

[

|

| [15] |

郭仁忠, 罗平, 罗婷文. 土地管理三维思维与土地空间资源认知. 地理研究, 2018, 37(4): 649-658.

[

|

| [16] |

金贵, 王占岐, 姚小薇, 等. 国土空间分区的概念与方法探讨. 中国土地科学, 2013, 27(5): 48-53.

[

|

| [17] |

韩青, 孙中原, 孙成苗, 等. 基于自然资源本底的国土空间规划现状一张图构建及应用: 以青岛市为例. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2150-2162.

[

|

| [18] |

姜海, 陈磊. 县域国土空间主体功能区土地资源空间配置效率及管制策略: 以江苏赣榆为例. 自然资源学报, 2021, 36(9): 2424-2436.

[

|

| [19] |

成升魁, 闵庆文, 闫丽珍. 从静态的断面分析到动态的过程评价: 兼论资源流动的研究内容与方法. 自然资源学报, 2005, 20(3): 407-414.

[

|

| [20] |

肖玉, 谢高地, 鲁春霞, 等. 基于供需关系的生态系统服务空间流动研究进展. 生态学报, 2016, 36(10): 3096-3102. <br

[

|

| [21] |

吕悦风. 城乡生态系统服务流的传导机理与量化模拟研究. 杭州: 浙江大学, 2023.

[

|

| [22] |

冯晓玙, 黄斌斌, 李若男, 等. 生态系统服务流特征及量化方法研究进展. 环境保护科学, 2019, 45(6): 29-38.

[

|

| [23] |

吴英迪, 蒙吉军. 中国自然资源生态服务重要性评价与空间格局分析. 自然资源学报, 2022, 37(1): 17-33.

[

|

| [24] |

徐苏, 张永勇, 窦明, 等. 长江流域土地利用时空变化特征及其径流效应. 地理科学进展, 2017, 36(4): 426-436.

[

|

| [25] |

王鹏涛, 张立伟, 李英杰, 等. 汉江上游生态系统服务权衡与协同关系时空特征. 地理学报, 2017, 72(11): 2064-2078.

[

|

| [26] |

周李磊, 苏湘媛, 向洪莉, 等. 重庆市生态系统服务与人类福祉耦合关系模拟. 中国环境科学, 2023, 43(5): 2560-2573.

[

|

| [27] |

刘春芳, 王韦婷, 刘立程, 等. 西北地区县域生态系统服务的供需匹配: 以甘肃古浪县为例. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2177-2190.

[

|

| [28] |

李传昌, 胡嫚莉, 雍新琴. 徐州市生态系统服务供需匹配研究. 湖南生态科学学报, 2022, 9(4): 19-28.

[

|

| [29] |

张影, 谢余初, 齐姗姗, 等. 基于InVEST模型的甘肃白龙江流域生态系统碳储量及空间格局特征. 资源科学, 2016, 38(8): 1585-1593.

[

|

| [30] |

白杨, 王敏, 李晖, 等. 生态系统服务供给与需求的理论与管理方法. 生态学报, 2017, 37(17): 5846-5852.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

管青春, 郝晋珉, 许月卿, 等. 基于生态系统服务供需关系的农业生态管理分区. 资源科学, 2019, 41(7): 1359-1373.

[

|

| [33] |

熊昕莹, 孟梅. 基于生态系统服务供需关系及空间流动的新疆生态管理分区与优化策略. 应用生态学报, 2023, 34(8): 2237-2248.

[

|

| [34] |

李晓静, 高阳, 李双成. 基于LUCC-ESs矩阵的京津冀城市群基础供给服务模型构建. 北京大学学报: 自然科学版, 2020, 56(5): 950-958.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |