国际湿地城市可持续发展历程与未来研究趋势

|

蒋卫国(1976- ),男,湖南衡阳人,博士,教授,博士生导师,主要从事遥感大数据智能优化提取,地理空间优化模拟、城市湿地与生态水文监测评估研究。E-mail: jiangweiguo@bnu.edu.cn |

收稿日期: 2023-12-25

修回日期: 2024-03-05

网络出版日期: 2024-06-11

基金资助

国家自然科学基金项目(42071393)

国家自然科学基金项目(U21A2022)

国家自然科学基金项目(U1901219)

国家自然科学基金项目(42101369)

Processes and future research trends of sustainable development of wetland cities

Received date: 2023-12-25

Revised date: 2024-03-05

Online published: 2024-06-11

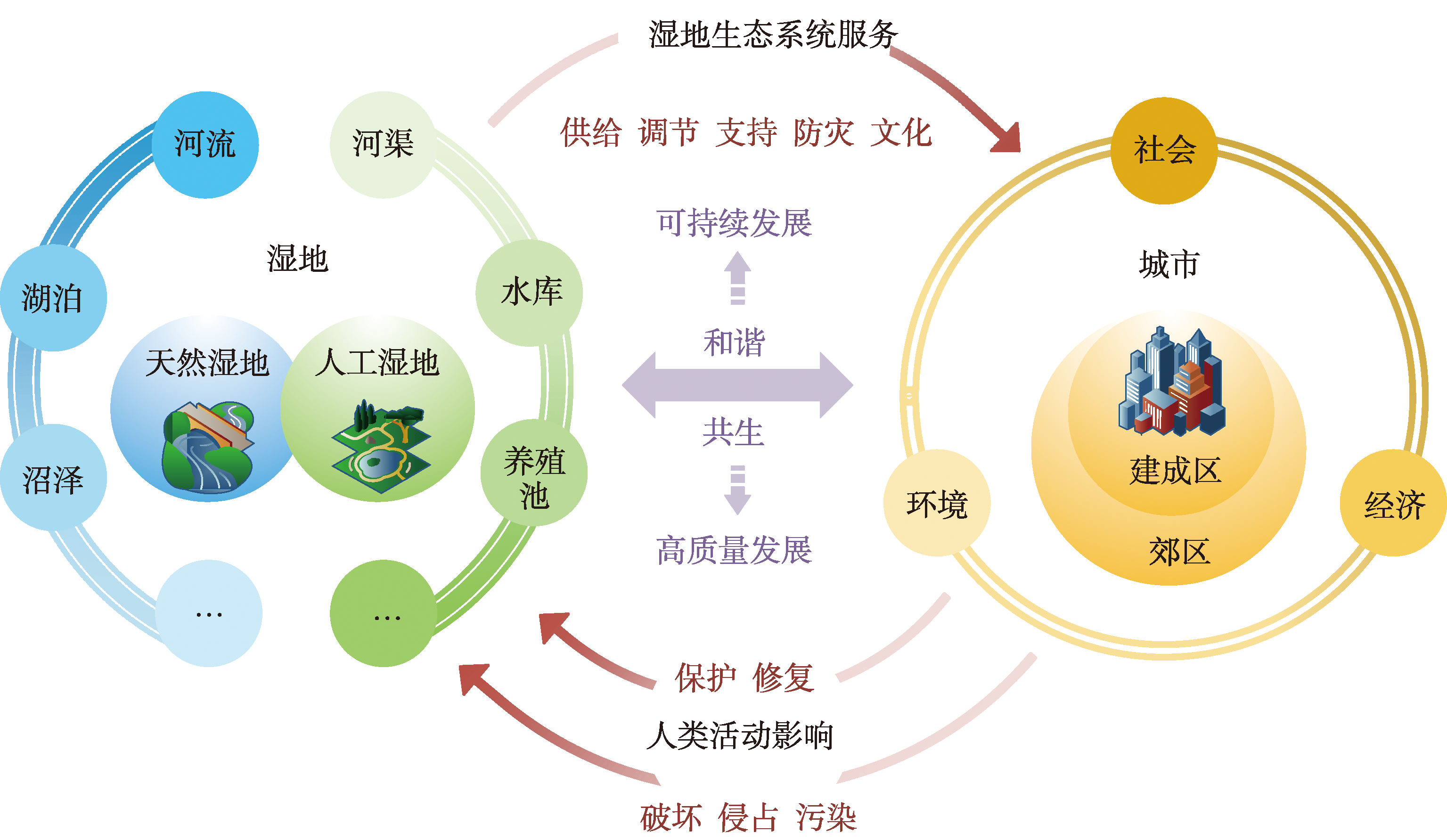

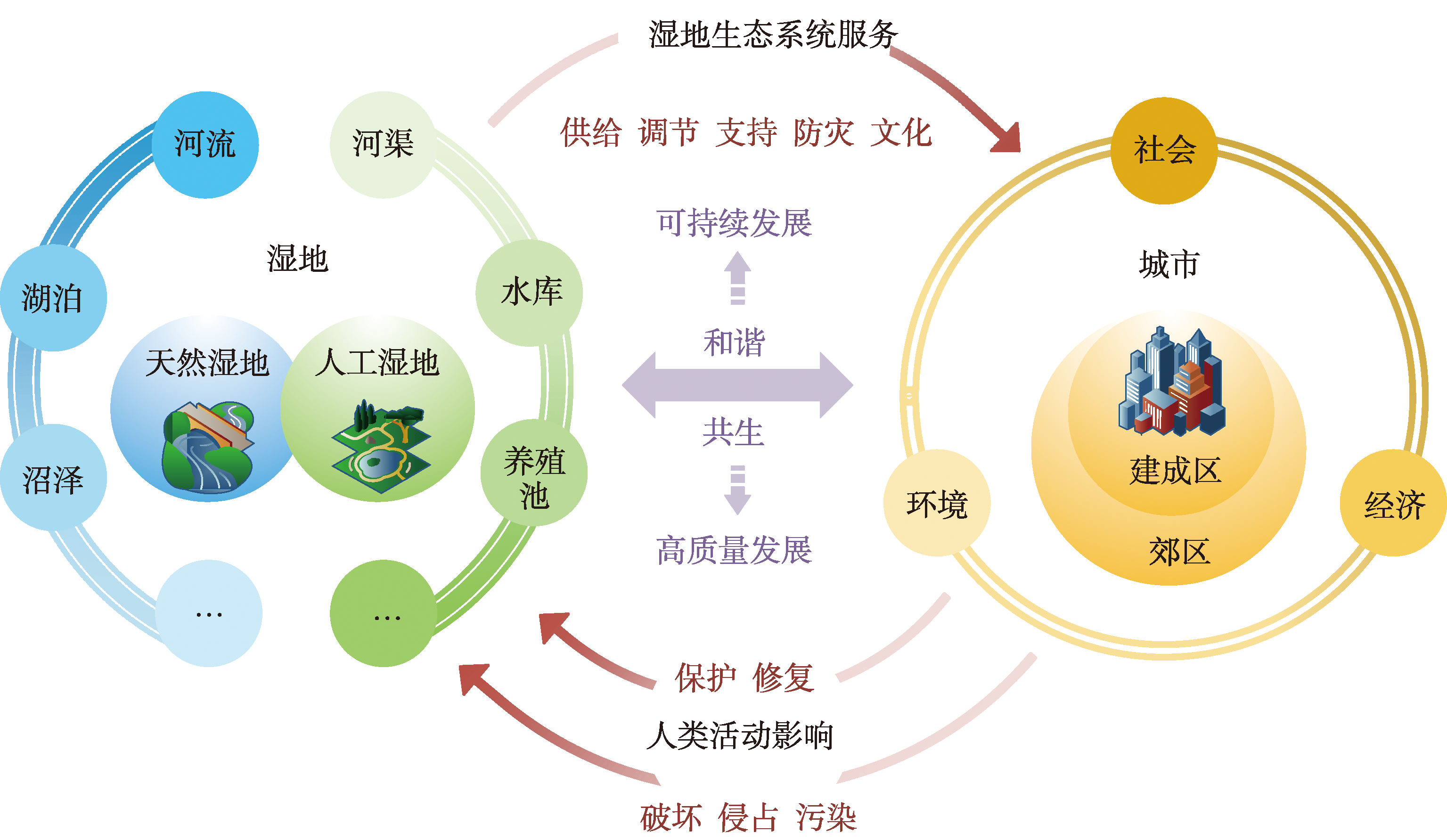

城市湿地在城市系统中具有重要的生态与社会功能。国际湿地城市是《湿地公约》推行的表彰城市保护湿地取得成就的荣誉举措。联合国可持续发展目标(SDGs)是目前解决全球问题的关键,引领和指导湿地保护与城市发展。本文对接国际湿地城市和联合国可持续发展战略,试图探索城市发展和湿地保护协同的新路径。(1)全面梳理了国际湿地城市的发展历程和申报认证流程,总结了中国13个湿地城市的创建经验。(2)介绍了可持续发展的三个阶段并总结可持续发展目标支持下的湿地、城市可持续发展举措。(3)未来趋势应面向“国际公约组织—创建成效监测—发展指标评估”促进湿地城市可持续发展范式探索,面向“国家战略需求和地方城市建设”促进湿地城市高质量发展实践探索,围绕城市湿地的“遥感监测—模拟预测—综合评估服务”开展城市湿地智慧决策服务技术支撑。

蒋卫国 , 王晓雅 , 荔琢 , 凌子燕 , 邓雅文 . 国际湿地城市可持续发展历程与未来研究趋势[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(6) : 1241 -1261 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240601

Urban wetlands are an important part of the urban system and have very important ecological and social functions. Wetland city is an honorary initiative implemented by the Ramsar Convention to commend cities for their achievements in protecting wetlands. The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) are the key to solving global problems. It is leading and guiding wetland protection and urban development. This study connects the wetland cities with the United Nations Sustainable Development Strategy and attempts to explore new paths for synergy between urban development and wetland protection. (1) It sorted out the development history and certification process of wetland cities comprehensively, and summarized the experience of 13 wetland cities of China. (2) It introduced the three stages of sustainable development, and summarized international initiatives related to wetlands and cities based on Sustainable Development Goals. (3) The future trend should aim to promote the exploration of sustainable development paradigms of wetland cities towards "international convention organization-creation effectiveness monitoring-development indicator evaluation", and to enrich high-quality development practices of wetland cities towards "national strategic needs and local urban construction". This study provides technical support for intelligent decision-making services of urban wetlands focusing on "urban wetland remote sensing monitoring-urban wetland simulation prediction-urban wetland comprehensive assessment and services".

表1 全球43个国际湿地城市及所在国家与大洲Table 1 43 international wetland cities and their countries and continents worldwide |

| 大洲 | 国家(数量/个) | 第一批国际湿地城市 | 第二批国际湿地城市(市辖区) |

|---|---|---|---|

| 亚洲 | 中国(13) | 常德市、常熟市、东营市、哈尔滨市、海口市、银川市 | 合肥市、济宁市、梁平区、南昌市、盘锦市、武汉市、盐城市 |

| 韩国(7) | Changnyeong、Inje、Jeju、Suncheon | Gochang、Seocheon、Seogwipo | |

| 斯里兰卡(1) | Colombo | ||

| 印度尼西亚(2) | Subaraya、Tanjung Jabung Timur | ||

| 伊朗(2) | Bandar Khamir、Varzaneh | ||

| 伊拉克(1) | Al Chibayish | ||

| 日本(2) | Izumi、Niigata | ||

| 泰国(1) | Sri Songkhram District | ||

| 非洲 | 马达加斯加(1) | Mitsinjo | |

| 突尼斯(1) | Ghar el Melh | ||

| 摩洛哥(1) | Ifrane | ||

| 卢旺达(1) | Kigali | ||

| 南非(1) | Cape Town | ||

| 欧洲 | 法国(6) | Amiens、Courteranges、Pont Audemer、 Saint Omer | Belval-en-Argonne、Seltz |

| 匈牙利(1) | Lakes by Tata | ||

| 西班牙(1) | Valencia | ||

| 美洲 | 加拿大(1) | Sackville |

| [1] |

孙广友, 王海霞, 于少鹏. 城市湿地研究进展. 地理科学进展, 2004, 23(5): 94-100.

[

|

| [2] |

王海霞, 孙广友, 于少鹏, 等. 湿地对城市形成、演进及可持续发展制约机制的探讨. 湿地科学, 2005, 3(2): 104-109.

[

|

| [3] |

张彪, 史芸婷, 李庆旭, 等. 北京湿地生态系统重要服务功能及其价值评估. 自然资源学报, 2017, 32(8): 1311-1324.

[

|

| [4] |

张慧, 李智, 刘光, 等. 中国城市湿地研究进展. 湿地科学, 2016, 14(1): 103-107.

[

|

| [5] |

|

| [6] |

李春晖, 郑小康, 牛少凤, 等. 城市湿地保护与修复研究进展. 地理科学进展, 2009, 28(2): 271-279.

[

|

| [7] |

陈云浩, 蒋卫国, 赵文吉, 等. 基于多源信息的北京城市湿地价值评价与功能分区. 北京: 科学出版社, 2012.

[

|

| [8] |

蒋卫国, 张泽, 凌子燕, 等. 中国湿地保护修复管理经验与未来研究趋势. 地理学报, 2023, 78(9): 2223-2240.

[

|

| [9] |

郭华东, 梁栋, 陈方, 等. 地球大数据促进联合国可持续发展目标实现. 中国科学院院刊, 2021, 36(8): 874-884.

[

|

| [10] |

新华社. 第二届联合国人居大会召开, 中国经验备受关注. 人类居住, 2023, (2): 5-7.

[

|

| [11] |

北京师范大学地理科学学部. 国际湿地城市可持续发展专题论坛顺利举办. https://geo.bnu.edu.cn/xwzx/123197.html, 2021-11-01.

[Geography Department of Beijing Normal University. The forum on sustainable development of international wetland cities was successfully held. https://geo.bnu.edu.cn/xwzx/123197.html, 2021-11-01.]

|

| [12] |

王会, 刘明昕, 赵亚文, 等. 国际湿地城市认证及我国推进的建议. 世界林业研究, 2017, 30(6): 6-11.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

张曼胤, 崔丽娟, 郭子良, 等. “湿地城市”的理念、内涵与展望. 湿地科学与管理, 2017, 13(4): 63-66.

[

|

| [15] |

马梓文, 张明祥. 从《湿地公约》第12次缔约方大会看国际湿地保护与管理的发展趋势. 湿地科学, 2015, 13(5): 523-527.

[

|

| [16] |

王晓雅. 城市湿地类型遥感提取方法与变化模式研究:以中国首批湿地城市为例. 北京: 北京师范大学, 2023.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

邓雅文, 蒋卫国, 王晓雅, 等. 基于随机森林算法和知识规则的国际湿地城市精细湿地分类: 以常德市为例. 遥感学报, 2023, 27(6): 1426-1440.

[

|

| [19] |

荔琢. 基于多情景湿地变化模拟的生态系统服务与可持续性评估研究:以中国首批湿地城市为例. 北京: 北京师范大学, 2023.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

尹潇淦, 蒋卫国, 凌子燕, 等. 全球10 m土地覆盖数据在中国首批国际湿地城市的评价与融合. 遥感学报, 2023, 27(6): 1334-1347.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

崔丽娟, 雷茵茹, 张曼胤, 等. 小微湿地研究综述: 定义、类型及生态系统服务. 生态学报, 2021, 41(5): 2077-2085.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

牛文元. 可持续发展理论内涵的三元素. 中国科学院院刊, 2014, 29(4): 410-415.

[

|

| [26] |

世界环境与发展委员会. 我们共同的未来. 长春: 吉林人民出版社, 1997.

[World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Changchun: Jilin People's Publishing House, 1997.]

|

| [27] |

傅伯杰. 联合国可持续发展目标与地理科学的历史任务. 科技导报, 2020, 38(13): 19-24.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

联合国秘书长《新城市议程》执行进展情况四年期报告发布. 人类居住, 2022, (2): 5.

[The quadrennial report of the secretary general on the implementation of the New Urban Agenda. Human Settlement, 2022, (2):5.]

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

崔丽娟. 湿地: 城市可持续发展的未来. 民主与科学, 2018, (1): 48-50.

[

|

| [42] |

彭建, 吕丹娜, 董建权, 等. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知. 自然资源学报, 2020, 35(1): 3-13.

[

|

| [43] |

方莹, 王静, 黄隆杨, 等. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别: 以烟台市为例. 自然资源学报, 2020, 35(1): 190-203.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |