生态资源价值化助推乡村振兴的逻辑机理与突破路径

|

郎宇(1995- ),男,内蒙古赤峰人,博士研究生,主要从事农业经济理论与政策研究。E-mail: langyujlau@163.com |

收稿日期: 2023-03-20

修回日期: 2023-10-10

网络出版日期: 2024-01-16

基金资助

国家社会科学基金项目(20BJY041)

The logical mechanism and breakthrough path for the activation of ecological resources value to promote rural revitalization

Received date: 2023-03-20

Revised date: 2023-10-10

Online published: 2024-01-16

郎宇 , 王桂霞 . 生态资源价值化助推乡村振兴的逻辑机理与突破路径[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(1) : 29 -48 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240102

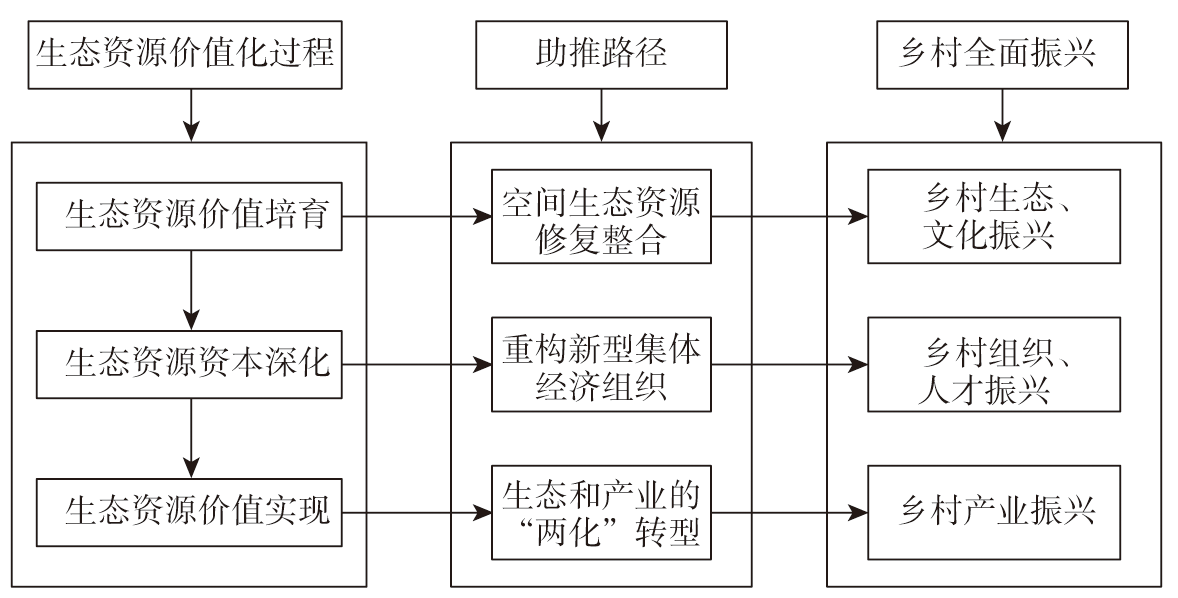

Following the concept of system integrated development of "mountains, rivers, forests, fields, lakes, grasslands, and sands" to revitalize the value of rural ecological resources is the key to promoting comprehensive rural revitalization in the New Era. On the basis of revealing the three-stage development connotation of "cultivation of ecological resource value, deepening of ecological resource capital, and realization of ecological resource value" that ecological resource value has gone through, this paper elaborates on the logical relationship between activation of ecological resource value and rural revitalization, and deeply analyzes the three-stage logical mechanism of ecological resource value activation promoting rural revitalization, and explores the typical regional models for promoting rural revitalization, as well as the regional and common practical difficulties that need to be overcome in the process of promoting rural revitalization. Based on the perspectives of logical development, regional difficulties, and common difficulties, a breakthrough path for the activation of ecological resources value to promote rural revitalization is proposed, providing scientific basis and theoretical guidance for revitalizing the value of ecological resources and promoting comprehensive rural revitalization.

| [1] |

叶兴庆. 以提高乡村振兴的包容性促进农民农村共同富裕. 中国农村经济, 2022, (2): 2-14.

[

|

| [2] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗: 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告, https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm, 2022-10-25.

[

|

| [3] |

习近平. 坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重举全党全社会之力推动乡村振兴, http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2022-03/31/c_1128515304.htm, 2022-03-21.

[

|

| [4] |

逯浩, 温铁军. 生态资源价值助推乡村振兴. 中国金融, 2021, (4): 27-28.

[

|

| [5] |

新华社. 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》, https://www.gov.cn/zhengce/2021-04/26/content_5602763.htm, 2021-04-26.

[

|

| [6] |

温铁军, 罗士轩, 董筱丹, 等. 乡村振兴背景下生态资源价值实现形式的创新. 中国软科学, 2018, (12): 1-7.

[

|

| [7] |

智媒新闻. 活化农村生态资源助力推进乡村振兴, https://www.sohu.com/a/455819740_650444, 2021-03-16.

[

|

| [8] |

高利红, 苏达. 乡村振兴与生态产品价值实现的法律协同. 中南民族大学学报: 人文社会科学版, 2023, 43(5): 119-127, 186.

[

|

| [9] |

李伟红, 鲁可荣. 传统村落价值活态传承与乡村振兴的共融共享共建机制研究. 福建论坛: 人文社会科学版, 2019, (8): 187-195.

[

|

| [10] |

何寿奎, 徐建卿. 乡村振兴与生态资本价值实现融合的内在逻辑、机制与路径研究. 云南民族大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 39(5): 117-124.

[

|

| [11] |

温铁军, 罗士轩, 马黎. 资源特征、财政杠杆与新型集体经济重构. 西南大学学报: 社会科学版, 2021, 47(1): 52-61, 226.

[

|

| [12] |

惠建利. 乡村振兴背景下农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用主体制度创新研究: 基于公平与效率的视角. 兰州学刊, 2022, (10): 119-130.

[

|

| [13] |

李敏瑞, 张昊冉. 持续推进基于生态产业化与产业生态化理念的乡村振兴. 中国农业资源与区划, 2022, 43(4): 31-37.

[

|

| [14] |

贾晋, 刘嘉琪. 唤醒沉睡资源: 乡村生态资源价值实现机制: 基于川西林盘跨案例研究. 农业经济问题, 2022, (11): 131-144.

[

|

| [15] |

杨发庭. 习近平生态文明思想的理论贡献, https://theory.gmw.cn/2022-06/02/content_35783449.htm, 2022-06-02.

[

|

| [16] |

温铁军, 唐正花, 刘亚慧. 从农业1.0到农业4.0: 生态转型与农业可持续. 上海: 东方出版社, 2022: 194-195.

[

|

| [17] |

张英魁. 当代中国绿色政治建构: 理念、制度与实践的探索. 齐鲁学刊, 2019, (5): 80-86.

[

|

| [18] |

江小莉, 温铁军, 施俊林. “两山”理念的三阶段发展内涵和实践路径研究. 农村经济, 2021, (4): 1-8.

[

|

| [19] |

杨帅, 罗士轩, 温铁军. 空间资源再定价与重构新型集体经济. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2020, 24(3): 110-118.

[

|

| [20] |

温铁军, 杨洲, 张俊娜. 乡村振兴战略中产业兴旺的实现方式. 行政管理改革, 2018, (8): 26-32.

[

|

| [21] |

孙博文. 建立生态产品价值实现机制: “五难”问题及优化路径. 天津社会科学, 2023, (4): 87-97.

[

|

| [22] |

杨帅, 董筱丹, 温铁军. 打造“第三资产池”: 战略转型期中国经济发展的新空间. 文化纵横, 2023, (1): 122-131.

[

|

| [23] |

人民网. 习近平同志《论坚持人与自然和谐共生》主要篇目介绍, http://hb.people.com.cn/n2/2022/0129/c194063-35117950.html, 2022-01-29.

[People.cn. Introduction to the main chapters of Comrade Xi Jinping's "On Insisting on Harmonious Coexistence between Humanity and Nature", http://hb.people.com.cn/n2/2022/0129/c194063-35117950.html, 2022-01-29.]

|

| [24] |

葛宣冲. 欠发达地区乡村生态资源价值化的发展路径探究. 现代经济探讨, 2022, (11): 116-122.

[

|

| [25] |

张琦, 庄甲坤, 李顺强, 等. 共同富裕目标下乡村振兴的科学内涵、内在关系与战略要点. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 52(3): 44-53.

[

|

| [26] |

郭晓鸣, 张克俊, 虞洪, 等. 实施乡村振兴战略的系统认识与道路选择. 农村经济, 2018, (1): 11-20.

[

|

| [27] |

刘涛. “十四五”时期乡村文化振兴的主体、机制及图景: 基于河南省M村老年人文化协会的考察. 河南社会科学, 2023, 31(4): 116-124.

[

|

| [28] |

陈长. 省域生态产业化与产业生态化协同发展理论、实证: 以贵州为例. 贵州社会科学, 2019, (8): 122-130.

[

|

| [29] |

周大鸣, 刘重麟. 乡村人才振兴与能人返乡创业: 以湖南省攸县渌田镇为中心的研究. 中国农业大学学报: 社会科学版, 2023, 40(3): 152-169.

[

|

| [30] |

原珂. 组织创新引领乡村振兴: “组织联带”驱动共同富裕: 基于P县拱市联村的个案分析. 河南社会科学, 2023, 31(5): 83-94.

[

|

| [31] |

邓斌, 韦国友. 乡村人才振兴的制度性建设. 社会科学家, 2023, (2): 136-140.

[

|

| [32] |

李国胜. 论乡村振兴中产业兴旺的战略支撑. 中州学刊, 2020, (3): 47-52.

[

|

| [33] |

起晓星, 孙洁, 李建春. 演化博弈视角下生态农产品价值实现的政策机制. 自然资源学报, 2023, 38(7): 1797-1814.

[

|

| [34] |

石敏俊, 陈岭楠, 王金南. 生态产品第四产业的概念辨析与核算框架. 自然资源学报, 2023, 38(7): 1784-1796.

[

|

| [35] |

曾灿, 刘沛林, 左裕林, 等. 聚落“双修”视角下乡村振兴路径: 以祁东县沙井村为例. 自然资源学报, 2022, 37(8): 2018-2032.

[

|

| [36] |

张捷, 王海燕. 社区主导型市场化生态补偿机制研究: 基于“制度拼凑”与“资源拼凑”的视角. 公共管理学报, 2020, 17(3): 126-138, 174.

[

|

| [37] |

石欣欣, 胡纹, 孙远赫. 可持续的乡村建设与村庄公共品供给: 困境、原因与制度优化. 城市规划, 2021, (10): 45-58.

[

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

温铁军, 崔芳邻, 陈璐, 等. 乡村振兴战略下空间重构的“原初交易成本”与村社理性: 以湖北省马岭村为例. 学术研究, 2020, (11): 68-74, 2, 177.

[

|

| [41] |

王宾. 共同富裕视角下乡村生态产品价值实现: 基本逻辑与路径选择. 中国农村经济, 2022, (6): 129-143.

[

|

| [42] |

涂圣伟. 新型农村集体经济: 是什么? 包括哪些形态? 怎么推进?, https://www.zgxcfx.com/sannonglunjian/121348.html, 2022-10-28.

[

|

| [43] |

习近平. 推动我国生态文明建设迈上新台阶. 奋斗, 2019, (3): 1-16.

[

|

| [44] |

申始占, 王鹏飞. 乡村旅游助力乡村振兴的逻辑机理、现实困境与突破路径. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2022, 22(5): 72-81.

[

|

| [45] |

高万芹. 社会动员与政治动员: 新乡贤参与乡村振兴的动力机制与内在逻辑. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2022, 22(4): 91-102.

[

|

| [46] |

斯丽娟, 曹昊煜. 县域经济推动高质量乡村振兴: 历史演进、双重逻辑与实现路径. 武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 75(5): 165-174.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |