文化遗产地旅游社区居民遗产责任行为的形成机制——基于模糊集定性比较分析

|

巨英英(1991- ),女,山西晋中人,硕士,讲师,研究方向为遗产旅游。E-mail: yingying_ju@163.com |

收稿日期: 2022-06-20

修回日期: 2022-12-05

网络出版日期: 2023-05-15

基金资助

国家社会科学基金后期资助项目(21FGLB088-BG)

四川大学“从0到1”创新研究项目(2021CXC15)

Formation mechanism of heritage responsibility behavior of residents in the tourism community of cultural heritage sites:Based on the fuzzy-set qualitative comparative analysis

Received date: 2022-06-20

Revised date: 2022-12-05

Online published: 2023-05-15

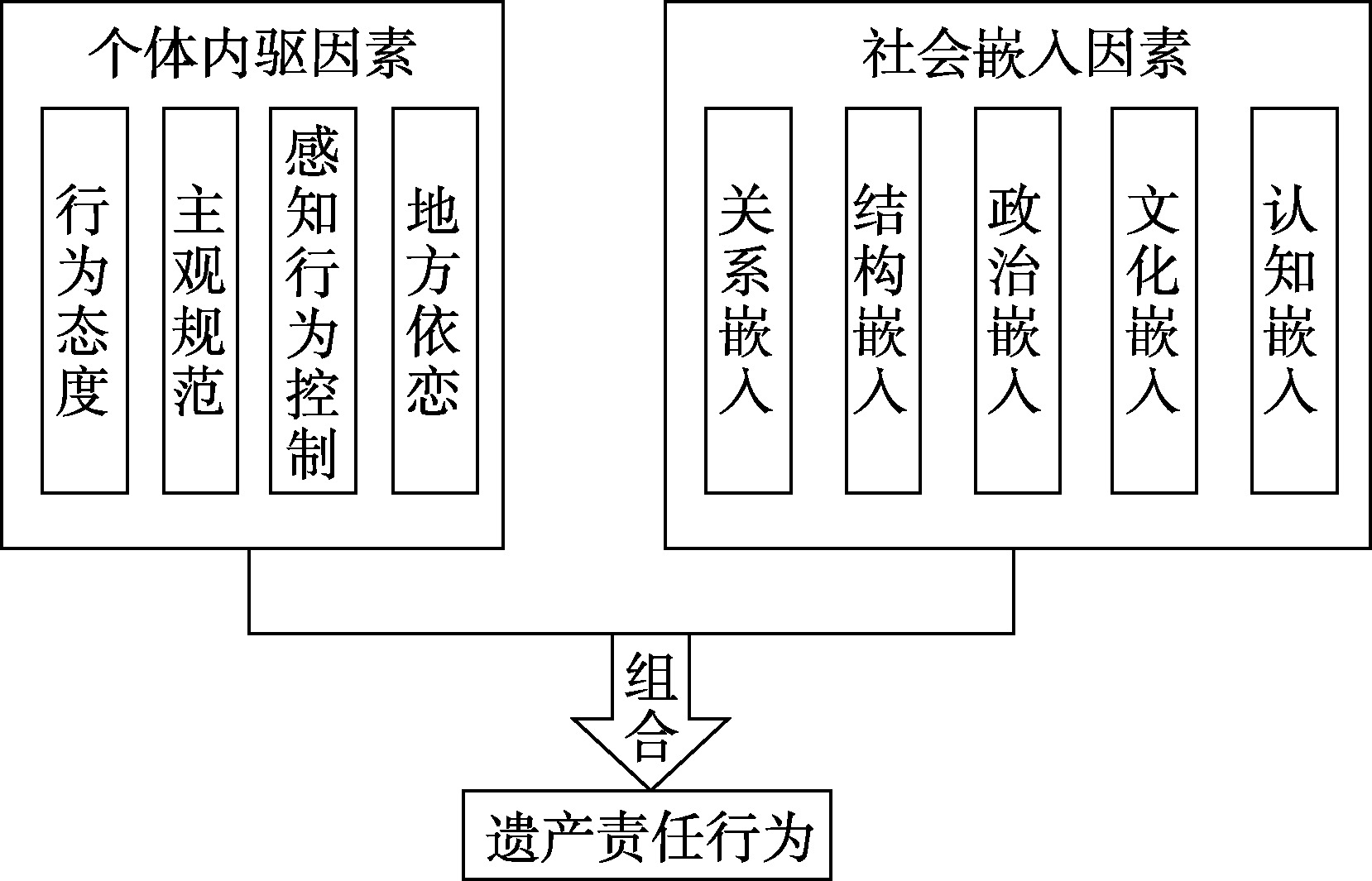

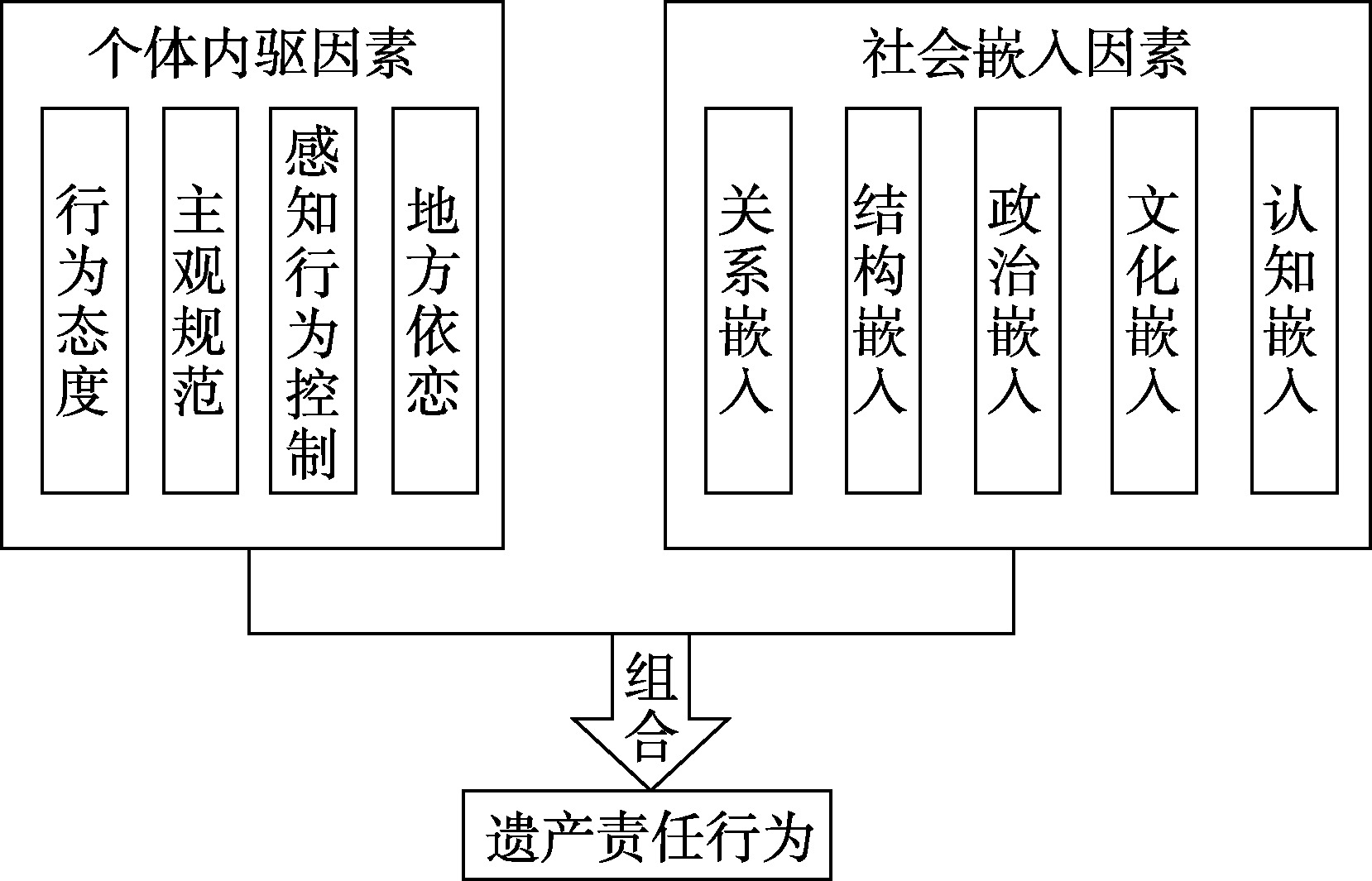

居民是遗产的最终守护者,然而其遗产责任行为并未得到充分关注。构建以居民个体内部驱动和社会嵌入为条件变量,遗产责任行为为结果变量的理论模型,并采用模糊集定性比较分析方法对在平遥古城收集的问卷进行了实证分析。结果表明:居民遗产责任行为态度、地方依恋、关系嵌入、政治嵌入和文化嵌入是形成遗产责任行为的必要条件;共存在五种模式可驱动居民形成高水平遗产责任行为,形成机制具有多组态和系统特征;居民遗产责任行为的影响因素存在复杂性和交互性,主观规范、感知行为控制和结构嵌入在不同的路径中对遗产责任行为存在不同的影响。本文拓展了遗产责任行为的研究,且对文化遗产地政府和管理者开展遗产保护有重要的实践指导意义。

巨英英 , 程励 . 文化遗产地旅游社区居民遗产责任行为的形成机制——基于模糊集定性比较分析[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(5) : 1135 -1149 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230502

Tourism community residents are the ultimate guardians of heritage, but their heritage responsibility behavior has not been concerned. Based on the fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) method, this paper constructed a complex causal model of residents' heritage responsibility behavior with internal driving factors and social embedding factors as dependent variables. This paper took the Pingyao ancient city community as an example and made an empirical analysis based on the questionnaire survey results. The results show that: (1) There are eight condition configurations that can promote the formation of residents' heritage responsibility behaviors, among which residents' heritage responsibility behavior attitude, place attachment, relational embeddedness, political embeddedness, and cultural embeddedness are the necessary conditions for the formation of heritage responsibility behaviors. The above variables have more substantial explanatory power for residents' heritage responsibility behaviors than other variables. (2) Five modes can drive residents to form high-level heritage responsibility behavior, and a single variable cannot achieve high-level heritage responsibility behavior. The formation mechanism is characterized by multiple configurations and systems. The original coverage of the core existence mode of behavioral attitude, place attachment, political embeddedness, and cultural embeddedness is the highest. The original coverage of the configuration with missing minor conditions is lower than that of the configuration without missing minor conditions. (3) The factors affecting residents' heritage responsibility behavior are complicated and interactive. The lack of a single factor is not the bottleneck to form heritage responsibility behavior. Subjective norms, perceived behavioral control, and structure embeddedness in different paths have different effects on heritage responsibility behavior. When subjective norms, perceived behavioral control, and structural embeddedness are insufficient, the implementation of heritage responsibility behavior can be improved by promoting residents' place attachment, political embeddedness and cultural embeddedness. Finally, this paper has important practical guiding significance to perform heritage protection for the government and managers of cultural heritage sites.

表1 测量模型分析Table 1 Measurement model analysis |

| 测量项目 | 题项 | 标准化因子载荷 | Cronbach's α | CR | AVE值 |

|---|---|---|---|---|---|

| 行为态度 | 保护古城是积极的行为 | 0.889 | 0.922 | 0.945 | 0.810 |

| 保护平遥古城是有价值的行为 | 0.906 | ||||

| 保护平遥古城是有必要的 | 0.903 | ||||

| 保护平遥古城是有意义的 | 0.902 | ||||

| 感知行为控制 | 可以决定自己是否采取行动保护平遥古城 | 0.856 | 0.882 | 0.919 | 0.739 |

| 只要我愿意我可以保护平遥古城 | 0.869 | ||||

| 有资金、时间或机会保护平遥古城 | 0.877 | ||||

| 保护平遥古城很容易 | 0.836 | ||||

| 地方依恋 | 与其他地方相比,感觉平遥更好 | 0.889 | 0.913 | 0.935 | 0.743 |

| 在平遥最适合做喜欢的事 | 0.840 | ||||

| 平遥比其他地方更能获得满足感 | 0.856 | ||||

| 感觉平遥已成为生活的一部分 | 0.843 | ||||

| 平遥能让我感到自豪 | 0.879 | ||||

| 主观规范 | 心中重要的人认为我应该保护平遥古城 | 0.882 | 0.840 | 0.903 | 0.757 |

| 心中重要的人希望我保护平遥古城 | 0.831 | ||||

| 我重视的人希望我保护平遥古城 | 0.896 | ||||

| 关系嵌入 | 与社区居民交流频繁 | 0.863 | 0.833 | 0.900 | 0.750 |

| 相信平遥社区居民给我的承诺 | 0.840 | ||||

| 亲朋好友对我进行遗产保护会给予帮助 | 0.894 | ||||

| 结构嵌入 | 在平遥古城认识很多人 | 0.915 | 0.794 | 0.907 | 0.829 |

| 在社区中处于重要地位 | 0.907 | ||||

| 政治嵌入 | 政府为保护平遥古城制定了很多政策 | 0.888 | 0.862 | 0.916 | 0.784 |

| 政府执行了奖励、补贴等措施保护古城 | 0.877 | ||||

| 政府很重视对平遥古城的保护 | 0.891 | ||||

| 文化嵌入 | 在当地,保护平遥古城是受到尊敬的 | 0.928 | 0.836 | 0.924 | 0.859 |

| 本地有鼓励人们保护平遥古城的氛围 | 0.926 | ||||

| 认知嵌入 | 有保护平遥古城的经历 | 0.902 | 0.888 | 0.930 | 0.817 |

| 参加过保护平遥古城培训 | 0.886 | ||||

| 具备保护平遥古城的经验 | 0.922 | ||||

| 遗产责任行为 | 欣赏并保护平遥古城 | 0.877 | 0.896 | 0.928 | 0.763 |

| 告诉别人有关保护平遥古城的故事和知识 | 0.887 | ||||

| 主动学习与保护平遥古城有关的知识 | 0.861 | ||||

| 阻止某人破坏平遥古城 | 0.869 |

注:CR(Composite Reliability)为组合信度,AVE(Average Variance Extracted)为平均提炼方差。 |

表2 观测变量的区别效度检验Table 2 Discriminant validity test of observed variables |

| 行为态度 | 感知行为控制 | 地方依恋 | 主观规范 | 关系嵌入 | 结构嵌入 | 政治嵌入 | 文化嵌入 | 认知嵌入 | 遗产责任行为 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 行为态度 | [0.900] | |||||||||

| 感知行为控制 | 0.815 | [0.860] | ||||||||

| 地方依恋 | 0.850 | 0.811 | [0.862] | |||||||

| 主观规范 | 0.319 | 0.314 | 0.298 | [0.870] | ||||||

| 关系嵌入 | 0.838 | 0.794 | 0.800 | 0.310 | [0.866] | |||||

| 结构嵌入 | 0.675 | 0.806 | 0.691 | 0.257 | 0.699 | [0.911] | ||||

| 政治嵌入 | 0.815 | 0.795 | 0.797 | 0.307 | 0.836 | 0.695 | [0.885] | |||

| 文化嵌入 | 0.763 | 0.777 | 0.782 | 0.251 | 0.859 | 0.679 | 0.821 | [0.927] | ||

| 认知嵌入 | 0.594 | 0.714 | 0.635 | 0.189 | 0.697 | 0.684 | 0.697 | 0.735 | [0.904] | |

| 遗产责任行为 | 0.849 | 0.851 | 0.826 | 0.323 | 0.850 | 0.743 | 0.844 | 0.815 | 0.677 | [0.873] |

注:[ ] 内的值为相应变量AVE值的算术平方根。 |

表3 主观规范与遗产责任行为的反向案例分析表Table 3 Results of cross-tabulation |

| 主观规范 | 遗产责任行为 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 比较同意 | 非常同意 | 总和 | ||

| 非常不同意 | 案例数/例 百分比/% | 4 | 4 | 1 | [0] | [2] | 11 |

| 36.4 | 36.4 | 9.1 | 0 | 18.2 | 100.0 | ||

| 不同意 | 案例数/例 百分比/% | 3 | 19 | 15 | [34] | [10] | 81 |

| 3.7 | 23.5 | 18.5 | 42.0 | 12.3 | 100.0 | ||

| 一般 | 案例数/例 百分比/% | 0 | 3 | 30 | 39 | 11 | 83 |

| 0 | 3.6 | 36.1 | 47.0 | 13.3 | 100.0 | ||

| 比较同意 | 案例数/例 百分比/% | 0 | 0 | 5 | 143 | 65 | 213 |

| 0 | 0 | 2.3 | 67.1 | 30.5 | 100.0 | ||

| 非常同意 | 案例数/例 百分比/% | 0 | 0 | [1] | 30 | 104 | 135 |

| 0 | 0 | 0.7 | 22.2 | 77.0 | 100.0 | ||

| 总和 | 案例数/例 百分比/% | 7 | 26 | 52 | 246 | 192 | 523 |

| 1.3 | 5.0 | 9.9 | 47.0 | 36.7 | 100.0 | ||

注:[ ] 内的值为反向案例数。 |

表4 单项因素和遗产责任行为的一致性和覆盖率Table 4 Consistency and coverage of single factor and heritage responsibility behavior |

| 变量 | 一致性 | 覆盖率 |

|---|---|---|

| 行为态度 | [0.971] | 0.945 |

| 感知行为控制 | 0.890 | 0.977 |

| 地方依恋 | [0.956] | 0.948 |

| 主观规范 | 0.887 | 0.908 |

| 关系嵌入 | [0.949] | 0.960 |

| 结构嵌入 | 0.801 | 0.978 |

| 政治嵌入 | [0.958] | 0.958 |

| 文化嵌入 | [0.933] | 0.962 |

| 认知嵌入 | 0.871 | 0.967 |

注:[ ] 内的值为必要条件的一致性。 |

表5 在 fsQCA 中实现高水平遗产责任行为组态Table 5 Configuration for high-level heritage responsibility behavior |

| 模型M:f(行为态度,感知行为控制,地方依恋,主观规范,关系嵌入,结构嵌入,政治嵌入,文化嵌入,认知嵌入) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 条件 | 组态1 | 组态2 | 组态3 | 组态4 | 组态5 | 组态6 | 组态7 | 组态8 |

| 行为态度 | ● | ● | ● | ● | ● | • | ||

| 感知行为控制 | ⊗ | • | • | ⊗ | ⊗ | • | ||

| 地方依恋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 主观规范 | • | • | • | • | • | • | ||

| 关系嵌入 | • | • | • | • | • | |||

| 结构嵌入 | • | ⊗ | • | • | • | |||

| 政治嵌入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | • | |

| 文化嵌入 | ● | ● | ● | ● | ● | • | ||

| 认知嵌入 | ⊗ | ⊗ | • | • | • | • | • | |

| 一致性 | 0.992 | 0.997 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.995 | 0.994 | 0.997 |

| 原始覆盖度 | 0.805 | 0.263 | 0.667 | 0.230 | 0.661 | 0.211 | 0.201 | 0.667 |

| 唯一覆盖度 | 0.102 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 |

| 总体一致性:0.989 | ||||||||

| 总体覆盖度:0.872 | ||||||||

注:每列是一个条件组态,每个组态的变量是“并且(*)”关系,如组态1是行为态度*地方依恋*政治嵌入*文化嵌入*主观规范*关系嵌入,●=核心条件存在;•=边缘条件存在;⊗=边缘条件缺失。 |

| [1] |

顾江. 文化强国视域下数字文化产业发展战略创新. 上海交通大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 30(4): 12-22.

[

|

| [2] |

张大钊, 曾丽. 旅游地居民相对剥夺感的应对方式理论模型. 旅游学刊, 2019, 34(2): 29-36.

[

|

| [3] |

张朝枝. 遗产责任: 概念、特征与研究议题. 旅游学刊, 2014, 29(11): 45-51.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

黎耀奇, 王雄志, 陈朋. 基于游客与居民视角的遗产地遗产责任量表开发与检验. 旅游学刊, 2019, 34(10): 60-75.

[

|

| [6] |

凌欢, 程励, 赵晨月, 等. 寓责于游: 旅游者的遗产责任行为形成机制研究. 旅游科学, 2021, 35(2): 30-51.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

洪学婷, 张宏梅. 国外环境责任行为研究进展及对中国的启示. 地理科学进展, 2016, 35(12): 1459-1471.

[

|

| [10] |

程琳琳, 何可, 张俊飚. 基于关系与结构嵌入的农户农业废弃物绿色处置行为分析. 农业工程学报, 2018, 34(17): 241-249.

[

|

| [11] |

张圆刚, 刘鲁. 红色旅游资源地游客国家认同的影响因素与多元路径研究: 基于模糊集定性比较分析. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1658-1672.

[

|

| [12] |

张圆刚, 余向洋. 生活空间重构旅游者的乡村游憩影响因素与路径: 一个模糊集的定性比较分析. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1633-1646.

[

|

| [13] |

杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路. 管理世界, 2017, 33(6): 155-167.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

樊建锋, 王纯阳, 郭江涛, 等. 遗产旅游地社会责任行为的驱动机理研究. 经济问题, 2019, (11): 120-128.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

贾衍菊, 李昂, 刘瑞, 等. 乡村旅游地居民政府信任对旅游发展支持度的影响: 地方依恋的调节效应. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(3): 171-183.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

侯仕军. 社会嵌入概念与结构的整合性解析. 江苏社会科学, 2011, (2): 86-94.

[

|

| [25] |

|

| [26] |

郑阳阳, 罗建利, 李佳. 技术来源、社会嵌入与农业技术推广绩效: 基于8家合作社的案例研究. 中国科技论坛, 2017, (8): 141-151.

[

|

| [27] |

黄中伟, 王宇露. 关于经济行为的社会嵌入理论研究述评. 外国经济与管理, 2007, (12): 1-8.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

张玉琴, 陈美球, 谢贤鑫, 等. 基于社会嵌入理论的农户生态耕种行为分析: 以江西省为例. 地域研究与开发, 2021, 40(04): 147-151.

[

|

| [32] |

张朝枝. 基于世界自然遗产地的生态旅游: 社区的角色与地位. 旅游学刊, 2021, 36(9): 7-8.

[

|

| [33] |

陈新新, 李伯华, 窦银娣, 等. 社区增权视角下文化遗产地治理路径优化: 以惹巴拉村寨为例. 热带地理, 2022, 42(1): 100-112.

[

|

| [34] |

冯泽华. 粤港澳大湾区非物质文化遗产保护行政资助机制建构. 文化遗产, 2020, (2): 11-18.

[

|

| [35] |

郑军南. 社会嵌入视角下的合作社发展: 基于一个典型案例的分析. 农业经济问题, 2017, 38(10): 69-77.

[

|

| [36] |

徐彤, 白长虹, 陈晔, 等. 中国文化背景下居民地方情感对价值共创意愿的影响研究. 旅游学刊, 2021, 36(5): 29-41.

[

|

| [37] |

谭芬, 文高辉, 胡贤辉. 基于社会嵌入视角的农户减施化肥意愿影响因素分析. 中国环境管理, 2021, 13(3): 168-175.

[

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

张桂颖, 吕东辉. 乡村社会嵌入与农户农地流转行为: 基于吉林省936户农户调查数据的实证分析. 农业技术经济, 2017, (8): 57-66.

[

|

| [42] |

范香花, 程励. 共享视角下乡村旅游社区居民旅游支持度的复杂性: 基于fsQCA方法的分析. 旅游学刊, 2020, 35(4): 36-50.

[

|

| [43] |

汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议. 心理科学, 2020, 43(1): 215-223.

[

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

孙佼佼, 郭英之. 疫情防控中身体距离作用下旅游者幸福感影响路径: 基于模糊集的定性比较分析(fsQCA). 旅游学刊, 2021, 36(8): 41-51.

[

|

| [48] |

杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度? 基于制度组态的分析. 管理世界, 2020, 36(9): 141-155.

[

|

| [49] |

李洋洋, 赵振斌, 李小永, 等. 老家依恋对秦巴山区生态移民新环境融入的影响: 基于陕南三市的案例研究. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2541-2556.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |