基于扎根理论方法的国家公园社区适应性协同治理机制——以三江源国家公园为例

|

马思静(1997- ),女,宁夏银川人,硕士,研究方向为国家公园游憩与利用。E-mail: 18813092899@163.com |

收稿日期: 2022-09-26

修回日期: 2023-01-30

网络出版日期: 2023-04-11

基金资助

国家社会科学基金重大项目(21ZDA090)

Mechanism of community adaptive collaborative governance mechanism of national parks based on grounded theory method: A case study of Sanjiangyuan National Park

Received date: 2022-09-26

Revised date: 2023-01-30

Online published: 2023-04-11

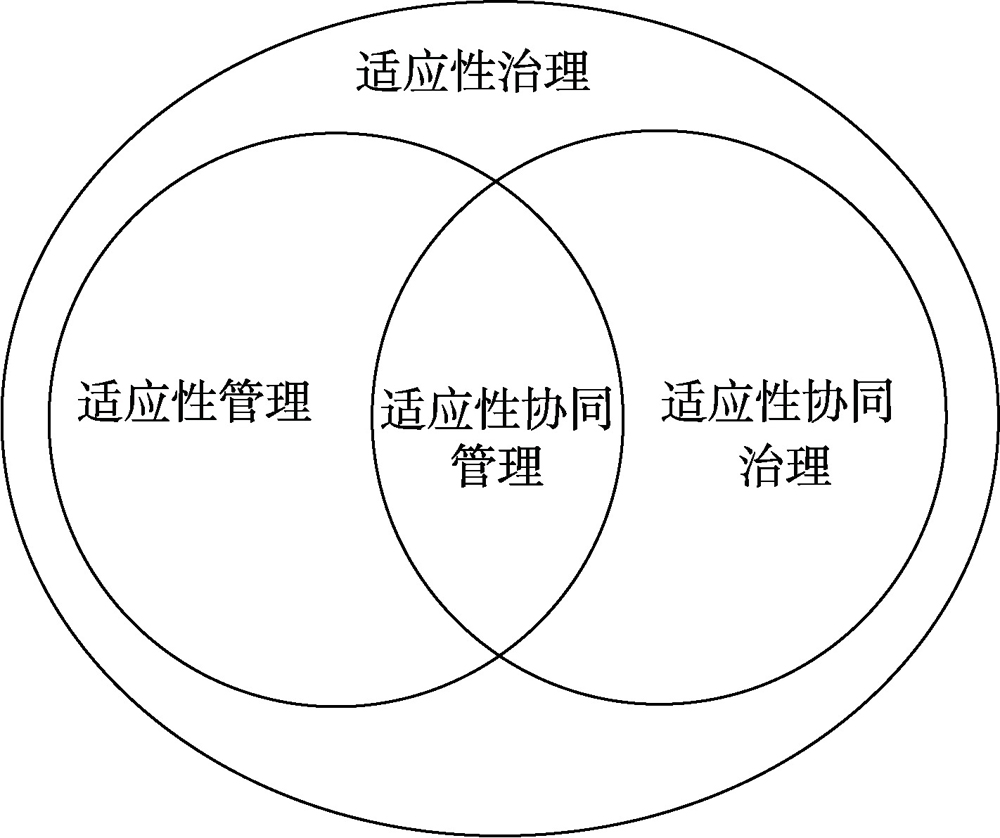

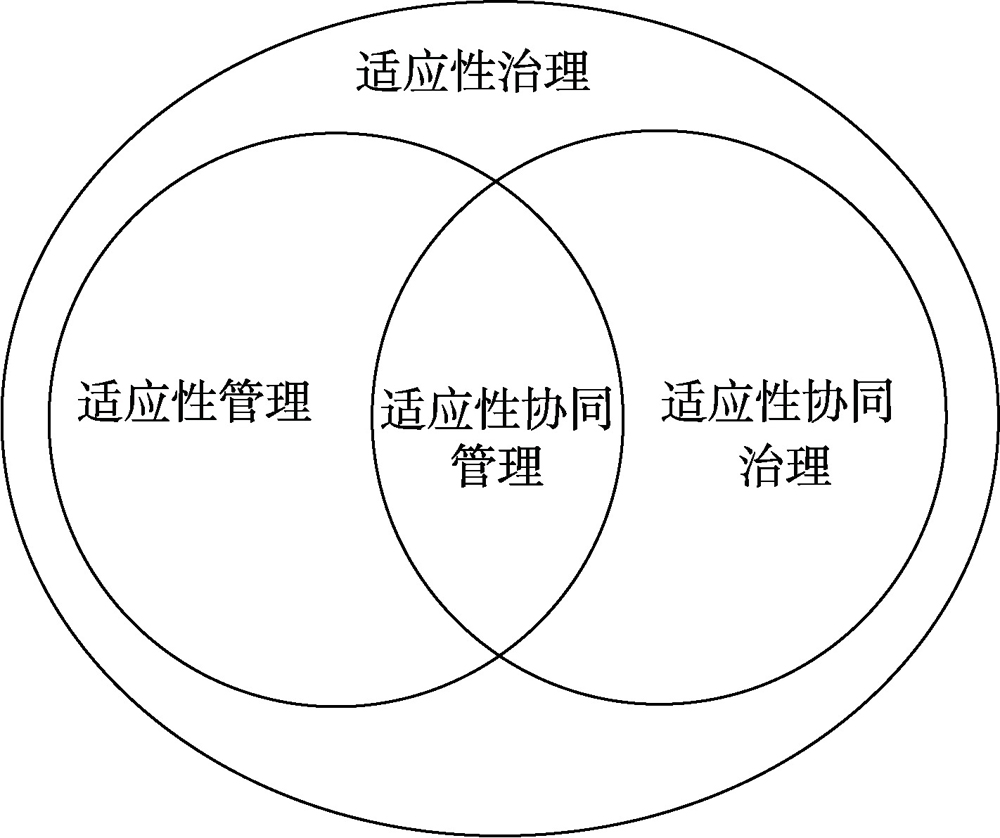

多数中国国家公园社区对环境资源依赖性明显,而国家公园资源保护政策会限制社区资源利用,导致国家公园管理与社区发展长期存在矛盾。为了减少保护与发展之间的冲突,提高国家公园社区社会—生态系统韧性,以适应性管理理论为基础,基于“压力—状态—响应”模型,对三江源国家公园利益相关者进行半结构深度访谈,采用扎根理论方法自下而上生成国家公园社区适应性协同治理理论框架。结果显示:国家公园社区作为动态的社会—生态系统,其适应性影响因素包含社会、经济、生态和制度四个维度,适应主体又分为个体和社区二维度。其中,社区适应性治理的核心在于全过程社区参与的自主性和多元主体的协同化,强调多主体共同参与和兼顾整体利益。针对目前三江源国家公园社区治理中存在的以部门或区域利益导向为主、补偿资金来源单一且不足、社区参与层次低等问题,从完善协作互动治理机制、引导社会资本投入与社会保障、促进社区内生性发展能力三个方面,针对性提出促进国家公园社区发展的适应性协同治理路径,以增强国家公园社会—生态系统韧性,促进国家公园社区协调发展。

马思静 , 张家荣 , 张玉钧 , 张茵 . 基于扎根理论方法的国家公园社区适应性协同治理机制——以三江源国家公园为例[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(4) : 1089 -1103 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230417

Chinese national park communities are normally highly dependent on environmental resources, while national park resource protection policies restrict community resource use, leading to a long-term conflict between national park management and community development. Adaptive management theory is employed in this paper to reduce the conflict between conservation and development and improve the social-ecosystem resilience of national park communities. Based on the "Pressure-State-Response" model, the grounded theory method is adopted to forward the adaptive collaborative governance framework of national park communities with semi-structured in-depth interviews conducted with the stakeholders of Sanjiangyuan National Park. The results show that as a dynamic social-ecological system, the adaptive factors of national park communities include social, economic, ecological and institutional ones, with the adaptive subjects divided into individual and community. It is believed that the core of adaptive governance lies in the autonomy of the whole process of community participation and the synergy of multiple subjects, emphasizing the participation of multiple subjects and the integration of overall interests. To address the problems of sectoral-or-regional oriented interest, single source of compensation, insufficient funds and low level of community participation, this paper proposes an adaptive and collaborative governance path to promote the development of national park communities by improving the collaborative and interactive governance mechanism, guiding social capital investment and social security, and promoting the endogenous development capacity of communities, in the hope to enhance the social-ecological system resilience of Sanjiangyuan National Park and promote the coordinated development of national park communities.

表1 受访牧户基本信息Table 1 Basic information of interviewed herdsmen |

| 编号 | 性别 | 年龄/岁 | 职业/职位 | 人口/人 | 家庭生计来源 |

|---|---|---|---|---|---|

| M1 | 女 | 15 | 学生 | 4 | 宾馆、商店、虫草、畜牧、草皮费 |

| M2 | 男 | 17 | 生态管护员 | 4 | 虫草、生态管护员、畜牧、蔬菜生意 |

| M3 | 男 | 23 | 学生 | 7 | 虫草、生态管护员、畜牧 |

| M4 | 男 | 27 | 生态保护站讲师 | 3 | 工资、畜牧、生态补偿 |

| M5 | 男 | 28 | 生态保护站讲师 | 5 | 工资、畜牧、生态补偿 |

| M6 | 男 | 29 | 生态保护站站长 | 3 | 工资、畜牧、生态补偿 |

| M7 | 女 | 30 | 牧民 | 2 | 虫草、畜牧 |

| M8 | 男 | 31 | 商店老板 | 3 | 虫草、商店、畜牧 |

| M9 | 男 | 34 | 生态管护员 | 4 | 生态管护员、虫草、事业单位工资 |

| M10 | 男 | 34 | 牧民 | 4 | 虫草、生态补偿、生态管护员、畜牧 |

| M11 | 男 | 35 | 团结村村支书 | 5 | 工资、畜牧、虫草、特产销售 |

| M12 | 女 | 37 | 牧民 | 3 | 畜牧、虫草 |

| M13 | 男 | 37 | 团结村村主任 | 7 | 畜牧、虫草、特产销售、合作社分红 |

| M14 | 男 | 37 | 措池村村支书 | 6 | 畜牧、生态补偿、扶贫牧场、手工艺品合作社分红 |

| M15 | 男 | 38 | 牧民 | 7 | 虫草、畜牧、生态管护员、公园访客接待 |

| M16 | 男 | 39 | 代曲村村主任 | 6 | 工资、畜牧、草皮费 |

| M17 | 女 | 40 | 牧民 | 3 | 虫草、生态管护员、畜牧 |

| M18 | 男 | 40 | 村长 | 3 | 虫草、畜牧、工资 |

| M19 | 女 | 41 | 牧民 | 5 | 虫草、草皮费、畜牧 |

| M20 | 女 | 41 | 无业 | 5 | 虫草、畜牧 |

| M21 | 女 | 42 | 牧民 | 4 | 虫草、畜牧、生态补偿 |

| M22 | 男 | 45 | 牧民 | 4 | 散工、畜牧 |

| M23 | 男 | 46 | 牧民 | 6 | 虫草、畜牧、国家补贴、合作社分红 |

| M24 | 女 | 48 | 牧民 | 3 | 虫草、畜牧、草皮费 |

| M25 | 男 | 49 | 牧民 | 4 | 散工、畜牧、虫草、草皮费 |

| M26 | 女 | 49 | 牧民 | 3 | 虫草、森林管护员、复印店、畜牧 |

| M27 | 男 | 49 | 昂拉村村副主任 | 3 | 畜牧、公园访客接待、生态补偿 |

| M28 | 女 | 53 | 牧民 | 3 | 畜牧、虫草、特产销售、生态补偿 |

| M29 | 男 | 53 | 牧民 | 4 | 散工、畜牧、虫草、草皮费 |

| M30 | 女 | 57 | 牧民 | 5 | 生态管护员、生态补偿、畜牧 |

| M31 | 男 | 58 | 叶格乡办公室主任 | 3 | 畜牧、虫草、工资、公园访客接待 |

注:草皮费指虫草产区牧民将所承包草山的虫草收益权部分让渡给外来草农所获得的经济补偿。 |

表2 其他受访者基本信息Table 2 Basic information of other respondents |

| 编号 | 性别 | 年龄/岁 | 职业/职位 |

|---|---|---|---|

| G1 | 男 | 31 | 拉觉悟生态保护站站长 |

| G2 | 男 | 48 | 长江园区曲麻莱管理处规划部部长 |

| G3 | 男 | 52 | 长江园区曲麻莱管理处生态环境和自然资源管理局局长 |

| G4 | 男 | 50 | 三江源国家公园管理局自然资产处处长 |

| LG1 | 男 | 39 | 代曲村村主任 |

| LG2 | 男 | 35 | 团结村村支书 |

| LG3 | 男 | 37 | 团结村村主任 |

| LG4 | 男 | 37 | 措池村村支书 |

| LG5 | 男 | 49 | 昂拉村村副主任 |

| N1 | 男 | 58 | 团结村公园访客接待带头人 |

| N2 | 女 | 55 | 藏糖小组负责人、土特产销售带头人 |

| N3 | 女 | 24 | 山水自然保护中心工作站研修生 |

| N4 | 女 | 35 | 北京富群NGO工作人员 |

| N5 | 男 | 27 | 富群NGO在地协调员 |

表3 开放式编码形成的概念与范畴Table 3 Concepts and categories formed by open coding |

| 编号 | 范畴 | 概念 | 范畴语句占比/% | |

|---|---|---|---|---|

| F1 | 生计方式转变 | 放牛人少了(2)挖虫草(23)卖畜产品(6)加合作社(3)寻求生意经营(4)加入藏糖小组(6) | 4.89 | |

| F2 | 收入补偿 | 主动减少畜牧量(12)草蓄平衡奖励(3)禁牧补贴(1)人兽冲突补偿(1) | 1.89 | |

| F3 | 生态管护 | 管护员工资(17) | 1.89 | |

| F4 | 手工艺制作 | 藏族手工艺品(2)藏糖制作(6) | 0.89 | |

| F5 | 访客接待 | 接待收入(5)代客背包收入(2)访客垃圾管理费(2) | 1.00 | |

| F6 | 建立合作社 | 畜牧业合作社(7)藏服藏饰手工艺品合作社(2)土特产销售合作社(3) | 1.33 | |

| F7 | 国家公园就业机会 | 生态管护员(27)生态监测人员(4)保护站讲师(4)大自然摄影队(3) | 4.23 | |

| F8 | NGO扶持社区自组织 | 接待户(3)藏糖小组(6) | 1.00 | |

| F9 | 村集体经济 | 扶贫基金(4)集体加油站(1)扶贫牧场(2)玉珠峰生态体验服务(1) | 0.89 | |

| F10 | 提供生态体验服务 | 生态旅游服务收入(16)雪豹生态体验(3)特许经营(1) | 2.22 | |

| F11 | 社区产业 | 畜牧业(27)虫草产业(20) | 5.23 | |

| F12 | 环境保护意识 | 主动捡垃圾(33)保护环境(4) | 4.12 | |

| F13 | 宣传国家公园保护理念 | 尊重自然(3)管护员宣传监督(3)宣传野生动物保护理念(1) | 0.78 | |

| F14 | 主动禁牧/游牧 | 采用游牧方式休养草皮(2)因所受环境教育放弃部分畜牧(8) | 1.11 | |

| F15 | 草蓄平衡 | 在野生食草动物出没的地方减少家畜(6)生态脆弱地区减少放牧(12) | 2.00 | |

| F16 | 维持生态系统稳定 | 要保证草山能够正常长草,不退化(1) | 0.11 | |

| F17 | 自发加入环保小组 | 村民自己的巡山队(4)护林员小组(1)玉珠峰生态环保小组(2) | 0.78 | |

| F18 | 从事解说工作 | 为外来游客做讲解(6)做自然向导(2) | 0.89 | |

| F19 | 社区生态监测 | 生态监测站(4) | 0.44 | |

| F20 | 生态讲师技能培训 | 生态知识教育培训(9)野生动物知识培训(18)讲师培训(3) | 3.34 | |

| F21 | 生态保护宣传教育 | 政府大力宣传保护山林(23)村里也呼吁大家少吃包装食品,减少垃圾(17) | 4.45 | |

| F22 | 缓解人兽冲突 | 有森林公安局(5)希望能够管理棕熊破坏住房的问题(32) | 4.12 | |

| F23 | 生态管护员制度 | 一户一岗制(19)管护员制度(26) | 5.01 | |

| F24 | 参与生态补偿机制 | 草场奖补机制(24)禁牧和限牧政策(3) | 3.00 | |

| F25 | 社区自治 | 村规民约(11)村民大会(2) | 1.45 | |

| F26 | 自然资源保护制度 | 国家公园生态保护目标(4)国家公园自然保护(29) | 3.67 | |

| F27 | 社区生态体验管理制度 | 特许经营政策(3) | 0.33 | |

| F28 | 居民地方文化自豪感 | 获得感和使命感(7)作为本地人感到自豪(24) | 3.45 | |

| F29 | 国家公园身份认同感 | 管护员具有国家意志(4)为国家出力(1)因国家公园产生强烈的保护欲(1) | 0.67 | |

| F30 | 地方依恋 | 热爱家乡(20)不愿意搬迁(16)对草山有深厚的感情(1) | 4.12 | |

| F31 | 居民态度 | 对游客积极欢迎(40)积极参与环保(21)信任政府(41)喜欢丰富多样的野生动物(3)害怕棕熊和狼等野生动物(16) | 13.46 | |

| F32 | 社区意识 | 对村里有种责任感(7)自愿参与村子的发展建设(11) | 2.00 | |

| F33 | 民族文化保护 | 希望可以一直游牧下去(23)移民返牧(2)孩子因上学放弃游牧文化,很可惜(3)热爱藏族文化希望能够广泛传播(7)感觉游牧文化退化(17) | 5.78 | |

| F34 | 原住民具有共同的信仰和生活观念 | 民族观念要求保护生命,不可杀生(4)受宗教影响缺乏发展意识(1)村里有独特的民族文化与地区文化(4) | 1.00 | |

| F35 | 社区参与 | 村民代表大会(6) | 0.67 | |

| F36 | 民生改善 | 基础设施较差(22)希望能够改善道路(27)希望国家公园保留原先的道路与房屋设施(21) | 7.79 | |

表4 主轴编码结果Table 4 Spindle coding results |

| 主范畴 | 副范畴 | 开放式编码提取的范畴 |

|---|---|---|

| 经济适应性 | 个体经济适应性 | F1生计方式、F2收入补偿、F3参与生态管护、F4手工艺制作售卖、F5访客接待收入 |

| 社区经济适应性 | F6建立合作社、F7国家公园就业机会、F8 NGO扶持社区自组织、F9村集体经济、F10提供生态体验服务、F11社区主体产业 | |

| 生态适应性 | 个体生态适应性 | F12环境保护意识、F13宣传国家公园保护理念、F14主动禁牧游牧、F15草蓄平衡、F16维持生态系统稳定、F17自发加入环保小组、F18从事解说工作 |

| 社区生态适应性 | F19社区生态监测、F20生态讲师技能培训、F21生态保护宣传教育、F22缓解人兽冲突 | |

| 制度适应性 | 个体制度适应性 | F23生态管护员制度、F24参与生态补偿机制 |

| 社区制度适应性 | F25社区自治、F26自然资源保护制度、F27社区生态体验管理制度 | |

| 社会适应性 | 个体社会适应性 | F28居民地方文化自豪感、F29国家公园身份认同感、F30地方依恋、F31居民态度 |

| 社区社会适应性 | F32社区意识、F33民族文化保护、F34原住民共同的信仰和生活观念、F35社区参与、F36民生改善 |

| [1] |

秦子薇. 国家公园建设下周边社区居民可持续生计研究:以海南热带雨林国家公园霸王岭片区为例. 北京: 北京林业大学, 2021.

[

|

| [2] |

王昌海, 温亚利, 胡崇德, 等. 中国自然保护区与周边社区协调发展研究进展. 林业经济问题, 2010, 30(6): 486-492.

[

|

| [3] |

李博炎, 朱彦鹏, 刘伟玮, 等. 中国国家公园体制试点进展、问题及对策建议. 生物多样性, 2021, 29(3): 283-289.

[

|

| [4] |

何思源, 魏钰, 苏杨, 等. 基于扎根理论的社区参与国家公园建设与管理的机制研究. 生态学报, 2021, 41(8): 3021-3032.

[

|

| [5] |

白冰. 旅游依赖型社区的社会系统韧性对比研究. 北京: 北京林业大学, 2021.

[

|

| [6] |

郭永锐, 张捷, 张玉玲. 旅游社区恢复力研究: 源起、现状与展望. 旅游学刊, 2015, 30(5): 85-96.

[

|

| [7] |

曾艾依然. 过度旅游压力下的旅游社区韧性研究. 北京: 北京林业大学, 2020.

[

|

| [8] |

陈佳, 杨新军, 温馨, 等. 旅游发展背景下乡村适应性演化理论框架与实证. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1586-1601.

[

|

| [9] |

陈丹羽. 基于压力—状态—响应模型的城市韧性评估. 武汉: 华中科技大学, 2019.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

许单云, 何友均, 赵晓迪, 等. 自然资源适应性治理探索: 以钱江源国家公园体制试点为例. 世界农业, 2019, 488(12): 36-43, 134.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

于文轩. 生态环境协同治理的理论溯源与制度回应: 以自然保护地法制为例. 中国地质大学学报: 社会科学版, 2020, 20(2): 10-19.

[

|

| [17] |

徐广才, 康慕谊, 史亚军. 自然资源适应性管理研究综述. 自然资源学报, 2013, 28(10): 1797-1807.

[

|

| [18] |

陈东景, 张运磊, 刘玉, 等. 海洋生态经济系统适应性管理绩效测度与障碍因素诊断: 以山东省为例. 经济地理, 2020, 40(6): 185-192.

[

|

| [19] |

李婧, 韩锋. 自然保护地社区适应性协同管理路径研究与启示. 绿色科技, 2020, (10): 172-175.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

王群, 陆林, 杨兴柱. 国外旅游地社会—生态系统恢复力研究进展与启示. 自然资源学报, 2014, 29(5): 894-908.

[

|

| [23] |

|

| [24] |

赵昕月, 董世魁, 杨明岳, 等. 基于扰沌模型的青藏高原放牧社会—生态系统分析. 自然资源学报, 2021, 36(8): 2125-2138.

[

|

| [25] |

崔胜辉, 李旋旗, 李扬, 等. 全球变化背景下的适应性研究综述. 地理科学进展, 2011, 30(9): 1088-1098.

[

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

李惠梅, 王诗涵, 李荣杰, 等. 国家公园建设的社区参与现状: 以三江源国家公园为例. 热带生物学报, 2022, 13(2): 185-194.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |