资源枯竭型城市产业转型及其经济韧性——以湖北省大冶市为例

|

朱媛媛(1985- ),女,河南兰考人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向为区域发展与城乡规划、文化地理学。E-mail: zhuyy990@126.com |

收稿日期: 2021-12-06

修回日期: 2022-02-07

网络出版日期: 2023-01-28

基金资助

国家自然科学基金项目(42071170)

国家自然科学基金项目(42001136)

国家自然科学基金项目(42001134)

Research on industrial transformation and its economic resilience in resource-exhausted cities: A case study of Daye city, Hubei province

Received date: 2021-12-06

Revised date: 2022-02-07

Online published: 2023-01-28

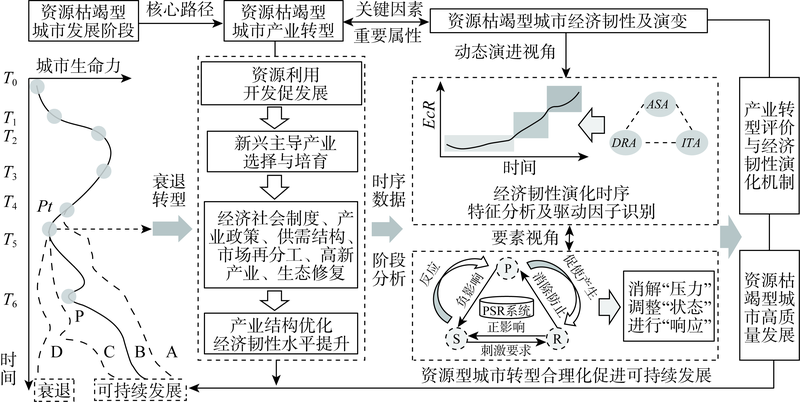

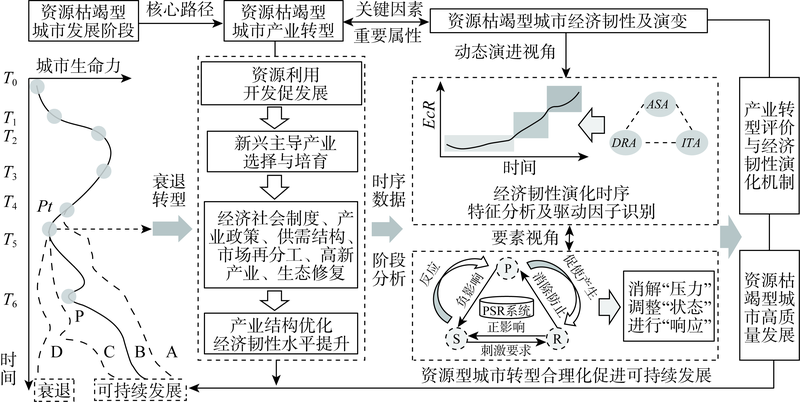

产业转型是资源枯竭型城市面临的重要发展问题,探究资源枯竭型城市产业转型及其经济韧性的演化机制,对实现城市高质量发展具有重要意义。从演化经济韧性视角出发,以湖北省大冶市为例,构建资源枯竭型城市经济韧性评价指标体系,采取熵值法和PLS偏最小二乘法,定量揭示2000—2019年湖北省大冶市产业转型过程中经济韧性的演化特征及驱动机制。结果显示:(1)研究区经济韧性经历了衰退适应、抵御恢复、响应提升的演化阶段,分别对应其经济衰退转变期(2000—2009年)、发展恢复期(2010—2014年)、高效提升期(2015—2019年),经济韧性水平呈现出“缓慢→快速”的上升态势。(2)2000—2019年研究区经济韧性演化的驱动因子由产业结构转变和创新水平提升转向多要素共同推动,其中居民收入、市场规模、政府调控能力、产业技术水平等因子是推进研究区经济韧性演进的关键因素。(3)产业多元化转型是研究区经济韧性提升的直接动力,以产业相关多样化为传导路径,在多要素驱动下研究区向更高层次的城市生命阶段演进。当压力要素消解、城市状态调整、响应方式优化时,经济韧性将通过激活产业要素、均衡化拓展驱动力来推动产业的“路径突破”,进而演化为更高水平状态,以此促进资源枯竭型城市的高质量发展。

朱媛媛 , 罗源 , 陈京 , 蒋子龙 . 资源枯竭型城市产业转型及其经济韧性——以湖北省大冶市为例[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(1) : 73 -90 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230105

Industrial transformation is an important development problem faced by resource- exhausted cities, and exploring the evolutionary mechanisms of industrial transformation and its economic resilience in resources-exhausted cities is of great significance to realize high-quality urban development. From the perspective of evolutionary economic resilience, taking Daye city of Hubei province as an example, this paper constructed an evaluation index system of economic resilience in resource-exhausted cities, and the entropy value method and partial least squares (PLS) are adopted to quantitatively reveal the evolutionary characteristics and driving mechanisms of economic resilience during the industrial transformation of Daye city from 2000 to 2019. The results showed that: (1) The economic resilience of the study area had undergone the evolutionary stages of recession adaptation, resistance to recovery, and response improvement, which corresponded to the study area's economic recession transition period (2000-2009), development recovery period (2010-2014), and efficient improvement period (2015-2019), and the level of economic resilience showed a "slow to fast" rising trend. (2) From 2000 to 2019, the driving factors of the evolution of economic resilience in the study area changed from the transformation of industrial structure and the improvement of innovation level to multi-factors. Among them, residents' income, market scale, government regulation ability, industrial technology level are the key factors to promote the evolution of economic resilience in the study area. (3) The transformation of industrial diversification is the direct driving force for the improvement of economic resilience in the study area, and the evolution of the study area to a higher level of urban life stage is driven by multiple factors. When the pressure factor is eliminated, the urban state is adjusted and the response mode is optimized, the economic resilience will promote the "path breakthrough" of the industry by activating the industrial factors and balancing the driving force, and then evolve into a higher-level state, so as to promote the high-quality development of resource-exhausted cities.

表1 大冶市城市经济韧性测度指标评价体系Table 1 Evaluation system of economic resilience measurement index of Daye city |

| 目标层 | 系统层 | 准则层 | 指标层 | 指标解释与性质 | 权重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 资源 枯竭型 城市 经济 韧性 水平 | 适应与 稳定能力ASA 0.4174 | 稳定能力 | AS1人均地方财政收入/万元 | 反映城市持续创收能力(+) | 0.0823 |

| AS2社会消费品零售总额/亿元 | 反映城市市场规模大小(+) | 0.0781 | |||

| AS3每万人拥有医院、福利院 床位数/张 | 反映城市社会公共服务水平(+) | 0.0881 | |||

| AS4人均固定资产投资额/万元 | 反映城市投资规模大小(+) | 0.0779 | |||

| 调整能力 | AS5地方财政支出/万元 | 反映政府资源调配能力(+) | 0.0667 | ||

| AS6财政自给水平/% | 反映城市经济健康水平(+) | 0.0244 | |||

| 抵御与 恢复能力DRA 0.2068 | 恢复能力 | DR1人均GDP/万元 | 反映城市经济发展水平(+) | 0.0192 | |

| DR2城镇居民人均可支配收入 /万元 | 反映居民抵抗风险能力(+) | 0.0668 | |||

| DR3人均城乡居民储蓄存款 余额/万元 | 反映居民抵抗风险能力(+) | 0.0619 | |||

| 经济结构 | DR4三产结构集中化指数 | 反映城市产业集中化程度(+) | 0.0203 | ||

| DR5采矿业产值占GDP比例/% | 反映城市对于资源产业依赖程度(-) | 0.0068 | |||

| DR6制造业产值占GDP比例/% | 反映城市对于资源产业依赖程度(+) | 0.0317 | |||

| 创新与 转型能力ITA 0.3758 | 创新水平 | IT1每万人普通中学在校学生数/人 | 反映城市劳动力质量和教育水平(+) | 0.0438 | |

| IT2产业高级化水平 | 反映城市产业高级化发展水平(+) | 0.0525 | |||

| IT3科研投入力度/% | 反映城市科技创新活力(+) | 0.1343 | |||

| 转型能力 | IT4城镇化率/% | 反映城市规模与城镇化进程(+) | 0.0358 | ||

| IT5每平方公里碳排放量/kg | 反映城市生态转型水平(-) | 0.0499 | |||

| IT6每平方公里PM2.5年度总值/t | 反映城市生态转型水平(-) | 0.0260 | |||

| IT7污水处理率/% | 反映城市生态转型水平(+) | 0.0333 |

注:① 财政自给水平=地方财政收入/地方财政支出×100%;② 三产结构集中化指数为三大产业占地区生产总值之比的平方和;③ 产业高级化水平=一产产值占比×1+二产产值占比×2+三产产值占比×3;④ 科研投入力度为R&D经费投入/地区生产总值;⑤ “+”表示该指标为正向指标、“-”表示该指标为负向指标。 |

表2 研究区各阶段经济韧性变量投影重要性Table 2 The VIP of economic resilience variables at various stages in the study area |

| 阶段分期(时间段/年) | R2X | R2VY | Q2VY | VIP值 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | AS5 | AS6 | DR1 | DR2 | ||||

| Class-DA(2000—2009) | 0.958 | 0.991 | 0.909 | 0.976 | 0.973 | 0.998 | 0.657 | 0.741 | 0.952 | 0.628 | 0.867 |

| Class-DR(2010—2014) | 0.875 | 0.995 | 0.965 | 1.101 | 1.095 | 1.102 | 1.018 | 1.023 | 1.159 | 1.111 | 1.126 |

| Class-RP(2015—2019) | 0.922 | 1.000 | 0.997 | 1.070 | 0.880 | 1.085 | 1.085 | 1.119 | 1.015 | 1.088 | 1.076 |

| DR3 | DR4 | DR5 | DR6 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | |

| Class-DA(2000—2009) | 0.916 | 1.033 | 1.503 | 1.302 | 1.109 | 1.170 | 1.200 | 0.774 | 1.036 | 0.675 | 0.663 |

| Class-DR(2010—2014) | 1.116 | 0.931 | 0.974 | 0.668 | 1.080 | 0.993 | 1.057 | 0.942 | 1.096 | 0.921 | 0.355 |

| Class-RP(2015—2019) | 1.055 | 0.594 | 1.001 | 1.065 | 0.986 | 1.076 | 1.064 | 1.067 | 0.653 | 1.054 | 0.917 |

表3 经济韧性与产业多样化、相关多样化、非相关多样化Tobit回归分析结果Table 3 Tobit regression analysis results of economic resilience (EcR), VAR, RV and UV |

| 项 | 回归系数 | 标准误 | z值 | p值 | 95% CI |

|---|---|---|---|---|---|

| 截距 | -0.078 | 0.014 | -5.773 | 0.000 | -0.105~ -0.052 |

| XVAR | 0.041 | 0.004 | 9.781 | 0.000 | 0.033~0.049 |

| log(Sigma) | -4.285 | 0.158 | -27.1003 | 0.000 | -4.595~ -3.975 |

| 截距 | -4.369 | 0.158 | -27.633 | 0.000 | -4.679~ -4.059 |

| XRV | 0.027 | 0.008 | 3.499 | 0.000 | 0.024~0.100 |

| XUV | -0.004 | 0.021 | -0.189 | 0.850 | -0.099~0.026 |

| log(Sigma) | -4.369 | 0.158 | -27.633 | 0.000 | -4.679~ -4.059 |

| McFadden R2: -0.483 |

| [1] |

黄天能, 许进龙, 谢凌凌. 资源枯竭城市产业结构转型升级水平测度及其影响因素: 基于24座地级市的面板数据. 自然资源学报, 2021, 36(8): 2065-2080.

[

|

| [2] |

张梦朔, 张平宇, 李鹤. 资源型城市经济转型绩效特征与评价方法: 基于东北地区的实证研究. 自然资源学报, 2021, 36(8): 2051-2064.

[

|

| [3] |

徐辉, 师诺, 武玲玲, 等. 黄河流域高质量发展水平测度及其时空演变. 资源科学, 2020, 42(1): 115-126.

[

|

| [4] |

卢硕, 张文忠, 余建辉, 等. 资源型城市演化阶段识别及其发展特征. 地理学报, 2020, 75(10): 2180-2191.

[

|

| [5] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅. 国务院关于推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案的批复, http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/23/content_5638897.htm2021-09-23.

[CPC, Central Committee and State Council. Reply of the State Council on the implementation plan of the 14th Five-Year Plan for promoting the high-quality development of resource-based regions, http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/23/content_5638897.htm2021-09-23.]

|

| [6] |

|

| [7] |

彭荣熙, 刘涛, 曹广忠. 中国东部沿海地区城市经济韧性的空间差异及其产业结构解释. 地理研究, 2021, 40(6): 1732-1748.

[

|

| [8] |

|

| [9] |

蔡建明, 郭华, 汪德根. 国外弹性城市研究述评. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1245-1255.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

臧淑英, 李丹, 韩冬冰. 资源型城市转型与循环经济发展: 以黑龙江省伊春市为例. 经济地理, 2006, 26(1): 78-82, 105.

[

|

| [18] |

董锁成, 李泽红, 李斌, 等. 中国资源型城市经济转型问题与战略探索. 中国人口·资源与环境, 2007, 17(5): 12-17.

[

|

| [19] |

杜辉. 资源型城市可持续发展保障的策略转换与制度构造. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(2): 88-93.

[

|

| [20] |

张文忠, 王岱. 中国资源型城市的城镇化特征和发展路径选择. 中国国土资源经济, 2014, 27(6): 12-17.

[

|

| [21] |

黄天能, 李江风, 许进龙, 等. 资源枯竭城市转型发展绩效评价及障碍因子诊断: 以湖北大冶为例. 自然资源学报, 2019, 34(7): 1417-1428.

[

|

| [22] |

谭俊涛, 张新林, 刘雷, 等. 中国资源型城市转型绩效测度与评价. 经济地理, 2020, 40(7): 57-64.

[

|

| [23] |

|

| [24] |

朱媛媛, 汪紫薇, 顾江, 等. 基于“乡土—生态”系统韧性的红色旅游资源利用空间格局优化研究: 以大别山革命老区为例. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1700-1717.

[

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

刘晓星, 张旭, 李守伟. 中国宏观经济韧性测度: 基于系统性风险的视角. 中国社会科学, 2021, 42(1): 12-32, 204.

[

|

| [29] |

丁建军, 王璋, 柳艳红, 等. 中国连片特困区经济韧性测度及影响因素分析. 地理科学进展, 2020, 39(6): 924-937.

[

|

| [30] |

陈作任, 李郇. 经济韧性视角下城镇产业演化的路径依赖与路径创造: 基于东莞市樟木头、常平镇的对比分析. 人文地理, 2018, 33(4): 113-120.

[

|

| [31] |

李连刚, 张平宇, 谭俊涛, 等. 韧性概念演变与区域经济韧性研究进展. 人文地理, 2019, 34(2): 1-7, 151.

[

|

| [32] |

彭翀, 袁敏航, 顾朝林, 等. 区域弹性的理论与实践研究进展. 城市规划学刊, 2015, 4(1): 84-92.

[

|

| [33] |

朱爱琴, 曾菊新, 唐承财, 等. 资源型城市生命周期优化调控潜力测评. 人文地理, 2013, 28(5): 69-75.

[

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

大冶市国土资源局. 大冶市矿产资源总体规划(2016—2020年), 2016.

[Bureau of Land and Resources of Daye. The overall planning of mineral resources in Daye city (2016-2020), 2016.]

|

| [39] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅. 全国资源型城市可持续发展规划 (2013-2020), 2013.

[CPC, Central Committee and State Council. National sustainable development plan for resource-based cities (2013-2020), 2013.]

|

| [40] |

孙久文, 孙翔宇. 区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索. 经济地理, 2017, 37(10): 1-9.

[

|

| [41] |

陈梦远. 国际区域经济韧性研究进展: 基于演化论的理论分析框架介绍. 地理科学进展, 2017, 36(11): 1435-1444.

[

|

| [42] |

郑文升, 蒋华雄, 艾红如, 等. 中国基础医疗卫生资源供给水平的区域差异. 地理研究, 2015, 34(11): 2049-2060.

[

|

| [43] |

龙冬平, 李同昇, 苗园园, 等. 中国农村人口非农化时空演变特征及其影响因素. 地理科学进展, 2014, 33(4): 517-530.

[

|

| [44] |

于婷婷, 宋玉祥, 浩飞龙, 等. 东北三省人口分布空间格局演化及其驱动因素研究. 地理科学, 2017, 37(5): 709-717.

[

|

| [45] |

|

| [46] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |