中国资源型城市转型发展的政策演变与效果分析

|

张文忠(1966- ),男,内蒙古呼和浩特人,博士,研究员,博士生导师,主要从事资源型城市和产业发展规划等方面的研究。E-mail: zhangwz@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2022-04-18

修回日期: 2022-07-13

网络出版日期: 2023-01-28

基金资助

国家自然科学基金项目(42171290)

中国科学院先导专项(XDA23100302)

Policy evolution and transformation effect analysis of sustainable development of resource-based cities in China

Received date: 2022-04-18

Revised date: 2022-07-13

Online published: 2023-01-28

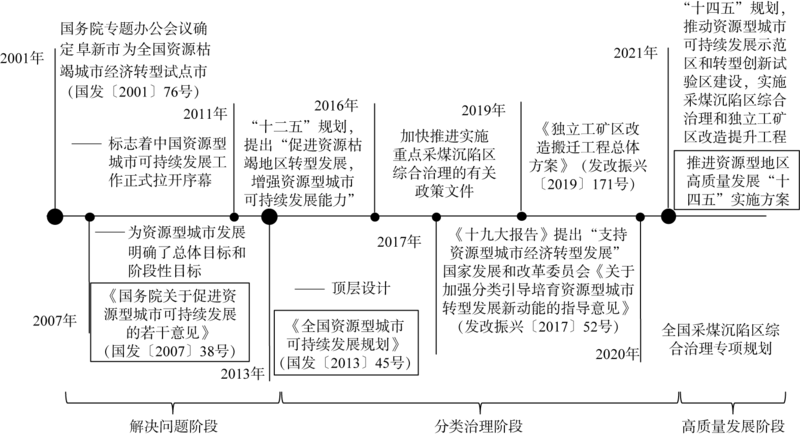

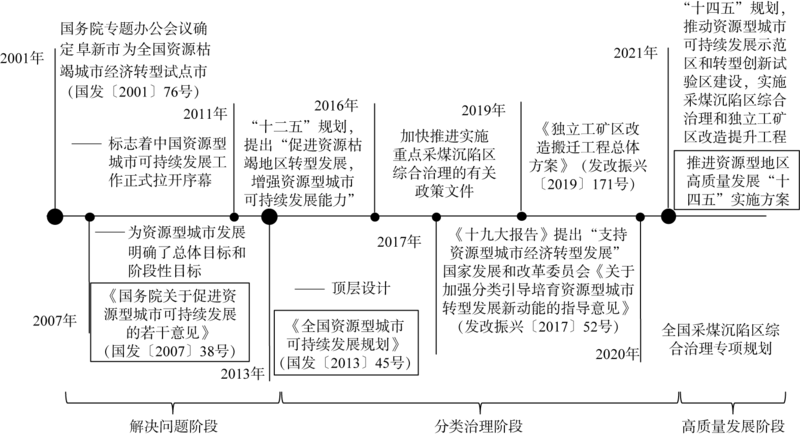

本文总结了中国20多年来关于资源型城市转型发展政策演变和不同阶段的转型发展重点,并分析了推进资源型城市转型发展的成效。主要结论如下:(1)中国资源型城市转型发展政策近二十年来的发展演化路径,基本遵循了问题导向和目标导向相结合的发展逻辑,经历了从“行政干预”“行政引导”到“综合治理”的变迁,国家角色不再以单一化的行政干预方式出现,而是以国家、市场与社会的复合型关系系统推进政策治理,施策对象逐步扩大,施策领域呈现精细化、专业化的演化特征。综合来看,政策演化大致可分为三个阶段,即解困阶段、分类治理阶段和高质量发展阶段。(2)当前国家已经形成了以资源枯竭城市转型发展、资源富集城市创新发展、独立工矿区改造提升和采煤沉陷区综合治理为重点的“四位一体”的发展政策框架。从解决资源枯竭城市衰退问题入手,重点关注两类特殊困难地区,同时面向未来规避资源富集地区发展路径依赖,构成了全方位的政策引导体系。(3)各资源型城市充分利用当地优势和发展基础,初步形成了特色化的转型发展模式。(4)在新时期资源型城市面临着碳减排任务大、经济增长乏力、特殊地区发展困难等严峻挑战,亟需全力破解重点问题,推进可持续发展进程。

张文忠 , 余建辉 . 中国资源型城市转型发展的政策演变与效果分析[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(1) : 22 -38 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230102

This paper summarizes the policy evolution of sustainable development of resource-based cities (RBCs) in China over the past 20 years and analyzes the results of promoting sustainable development of RBCs. The main points of this paper are as follows: (1) The evolution path of sustainable development policy of RBCs in China in the study period basically follows the development logic of combining problem orientation and goal orientation, experiencing from "administrative intervention", "administrative guidance" to "comprehensive governance" changes. Generally speaking, the policy evolution can be roughly divided into three stages, namely, the stage of resolving difficulties, the stage of comprehensive promotion and the stage of high-quality development. (2) At present, China has formed a "four-in-one" policy framework for sustainable development of RBCs, which includes the transformation of resource-exhausted cities, innovative development of resource-rich cities, transformation and upgrading of independent industrial and mining areas, and comprehensive treatment of coal mining subsidence areas. (3) RBCs make full use of local advantages, and initially form some characteristic transformation development models. (4) In the New Era, RBCs are faced with severe challenges such as large carbon emission reduction tasks, weak economic growth, and bottlenecks hindering balanced and high-quality development in special areas. It is urgent to make all-out efforts to solve key problems and promote sustaibable development.

表1 “四位一体”的政策格局发展重点Table 1 "Four in one" policy focus |

| 政策名称 | 主要范围 | 施策重点 | 发展角色 |

|---|---|---|---|

| 资源富集城市 创新发展 | 成长型和成熟型城市 | 规范开发秩序、提升产业创新能力、优化协调利益分配机制等 | 创新先锋,探索未来城市转型发展新路径 |

| 资源枯竭城市 转型发展 | 衰退型城市 | 解决历史遗留问题、重塑内生发展动力 | 扭转衰退,探索问题城市转型的有效模式 |

| 独立工矿区 改造提升 | 已实施约150多个 | 避险搬迁、基础服务设施更新改造、接续替代产业平台 | 补短板、保民生和修复生态环境 |

| 采煤沉陷区 综合治理 | 已实施约100个 | 避险搬迁、基础设施和公共服务设施、生态修复与环境整治、接续替代产业平台 |

表2 资源枯竭城市发展指标与全国平均水平对比Table 2 Development indicators of resource-exhausted cities compared with the national average (%) |

| 城镇登记失业率 | 城镇基本养老 保险参保率 | 城镇居民基本医 疗保险参保率 | 城市污水处理 厂集中处理率 | 一般工业固体废 物综合利用率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 资源枯竭城市 | 3.5 | 98.56 | 98.32 | 96.1 | 93.7 |

| 全国平均水平 | 4.2 | — | — | 94.0 | 55.4 |

注:所有数据为各类城市集合的中位数。 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

黄天能, 李江风, 许进龙, 等. 资源枯竭城市转型发展绩效评价及障碍因子诊断: 以湖北大冶为例. 自然资源学报, 2019, 34(7): 1417-1428.

[

|

| [9] |

余建辉, 张文忠, 王岱, 等. 资源枯竭城市转型成效测度研究. 资源科学, 2013, 35(9): 1812-1820.

[

|

| [10] |

余建辉, 张文忠, 王岱. 中国资源枯竭城市的转型效果评价. 自然资源学报, 2011, 26(1): 11-21.

[

|

| [11] |

夏梦茹, 崔云霞, 徐璐, 等. 典型资源枯竭城市转型绿色发展评价研究: 以徐州市贾汪区为例. 环境生态学, 2021, 3(5): 6-12.

[

|

| [12] |

刘晓雯, 沈万芳, 段培新, 等. 新时代下煤炭资源枯竭城市可持续发展转型评价. 中国矿业, 2020, 29(12): 75-82.

[

|

| [13] |

李倩, 张文忠, 王岱. 地理学视角下的独立工矿区研究. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1092-1101.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

胡炳南, 刘祥宏, 郑厚发, 等. 采煤沉陷区土地治理利用技术标准体系框架构建研究. 煤炭工程, 2021, 53(7): 114-118.

[

|

| [16] |

刘景双, 王金达, 张学林, 等. 煤矿塌陷地复垦还田生态重建研究: 以抚顺煤矿为例. 地理科学, 2000, 20(2): 189-192.

[

|

| [17] |

王振龙, 章启兵, 李瑞. 采煤沉陷区雨洪利用与生态修复技术研究. 自然资源学报, 2009, 24(7): 1155-1162.

[

|

| [18] |

张梦朔. 资源型城市经济转型模式与机制研究: 基于东北地区的实证分析. 长春: 中国科学院东北地理与农业生态研究所, 2021.

[

|

| [19] |

谭俊涛, 张新林, 刘雷, 等. 中国资源型城市转型绩效测度与评价. 经济地理, 2020, 40(7): 57-64.

[

|

| [20] |

崔丹, 卜晓燕, 徐祯, 等. 中国资源型城市高质量发展综合评估及影响机理. 地理学报, 2021, 76(10): 2489-2503.

[

|

| [21] |

范金梅. 安徽省资源型城市转型效率研究. 淮南: 安徽理工大学, 2021.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

谭玲玲, 肖双. 基于全要素生产率视角资源型城市低碳转型效果评价模型. 中国矿业, 2018, 27(2): 58-64.

[

|

| [24] |

陈小龙, 狄乾斌. 资源型城市生态转型绩效评价及发展对策研究: 以平顶山市为例. 资源与产业, 2021, 23(5): 1-10.

[

|

| [25] |

周宏浩, 陈晓红. 中国资源型城市精明发展与环境质量的耦合关系及响应机制. 自然资源学报, 2019, 34(8): 1620-1632.

[

|

| [26] |

冯亚娟, 钟永涛, 祁乔. 资源型地区产业转型效率研究: 以陕西省为例. 广州大学学报: 社会科学版, 2018, 17(8): 57-64.

[

|

| [27] |

张明山, 帅红, 李荣荣, 等. 基于熵权TOPSIS法的资源型城市转型评价: 以山西省晋城市为例. 城市, 2018, (5): 10-18.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

孙天阳, 陆毅, 成丽红. 资源枯竭城市扶助政策实施效果、长效机制与产业升级. 中国工业经济, 2020, (7): 98-116.

[

|

| [31] |

周宏浩, 谷国锋. 资源型城市可持续发展政策的污染减排效应评估: 基于PSM-DID自然实验的证据. 干旱区资源与环境, 2020, 34(10): 50-57.

[

|

| [32] |

张文忠, 余建辉, 王岱. 中国资源型城市转型路径和模式研究. 城市与区域规划研究, 2017, 9(2): 64-80.

[

|

| [33] |

陈妍. 转型期东北地区资源型城市经济—社会—环境系统协调发展机制研究. 长春: 东北师范大学, 2019.

[

|

| [34] |

张梦朔, 张平宇, 李鹤. 资源型城市经济转型绩效特征与评价方法: 基于东北地区的实证研究. 自然资源学报, 2021, 36(8): 2051-2064.

[

|

| [35] |

李博, 秦欢, 孙威. 产业转型升级与绿色全要素生产率提升的互动关系: 基于中国116个地级资源型城市的实证研究. 自然资源学报, 2022, 37(1): 186-199.

[

|

| [36] |

刘辉, 朱晓峻, 程桦, 等. 高潜水位采煤沉陷区人居环境与生态重构关键技术: 以安徽淮北绿金湖为例. 煤炭学报, 2021, 46(12): 4021-4032.

[

|

| [37] |

抚顺高新区. 创新驱动产业转型科技引领区域振兴. 中国科技产业, 2020, (8): 34-35.

[Fushun High-tech Zone. Innovation drives industrial transformation and science and technology leads regional revitalization. China Science and Technology Industry, 2020, (8): 34-35.]

|

| [38] |

张文忠. 资源型城市转型发展的重点和政策导向. 国家治理, 2022, (2): 40-43.

[

|

| [39] |

张中祥, 宋梅. 碳中和背景下资源型城市转型面临的新挑战新机遇. 国家治理, 2022, (6): 47-51.

[

|

| [40] |

张以诚. 中国矿业城市现状和可持续发展对策. 中国矿业大学学报: 社会科学版, 1999, (1): 75-80.

[

|

| [41] |

万会, 沈镭. 矿业城市发展的影响因素及可持续发展对策. 资源科学, 2005, 27(1): 20-25.

[

|

| [42] |

孙威, 李洪省. 中国资源枯竭城市的区位条件辨析. 地理学报, 2013, 68(2): 199-208.

[

|

| [43] |

孙华. 浅析中国采煤沉陷区的分布与治理情况. 华北自然资源, 2020, (6): 114-115.

[

|

| [44] |

李佳洺, 余建辉, 张文忠. 中国采煤沉陷区空间格局与治理模式. 自然资源学报, 2019, 34(4): 867-880.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |