中国国土空间规划法律体系:问题检视与框架重构

|

孙佑海(1954- ),男,山东荣成人,博士,教授,博士生导师,研究方向为环境与资源保护法学。E-mail: madiananhua@126.com |

收稿日期: 2021-10-08

修回日期: 2022-05-23

网络出版日期: 2023-01-28

基金资助

国家社会科学基金重大项目(20ZDA089)

自然资源部不动产登记中心外协项目(2021FL07)

Legal system of territory spatial planning in China: Problem examination and framework reconstruction

Received date: 2021-10-08

Revised date: 2022-05-23

Online published: 2023-01-28

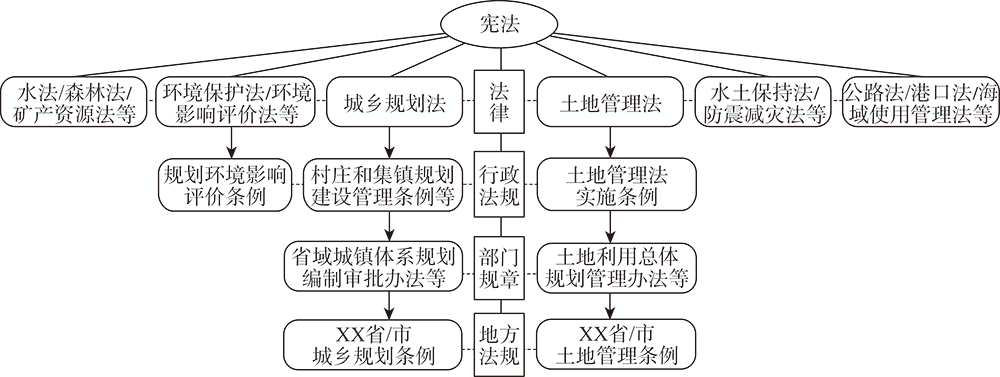

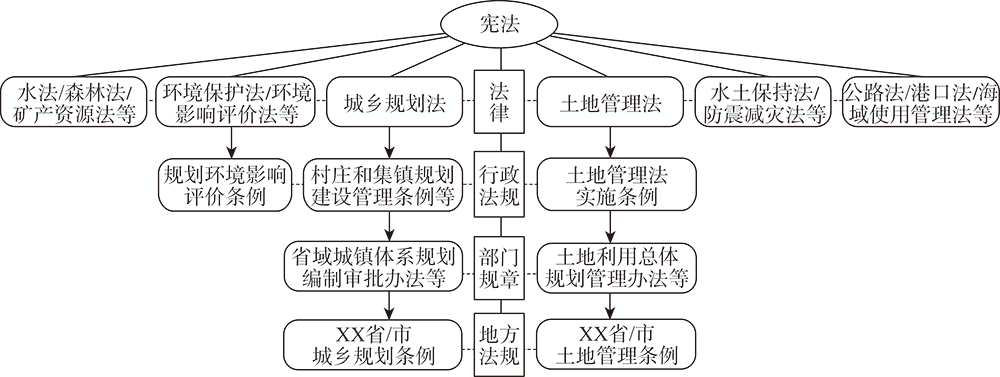

通过对现行空间规划法律规范的体系性检视,发现由于立法策略、部门立法以及规划立法依附性等原因,其存在顶层立法付之阙如、外部结构冗杂扁平、内部规范碎片冲突等问题。遵循领域法、发展法以及体系化逻辑,国土空间规划立法应以现实问题与治理现代化为导向,在突破部门法壁垒的同时注重法制发展的接续性,力求实现国土空间规划法律体系的形式协调与价值融贯。构建国土空间规划法律体系,对内应确立国土空间规划法的基本法地位并辅之以配套立法,对外应注重与国土空间开发保护法等相关立法、国土空间政策与技术标准的衔接,最终构架起一个主轴明确、层次严密、差序有别的圆锥状国土空间规划法律体系。

孙佑海 , 王操 . 中国国土空间规划法律体系:问题检视与框架重构[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(11) : 2975 -2989 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20221115

Through a systematic review of the current legal norms of spatial planning, it is found that there are problems such as lack of top-level legislation, redundant and flat external structures, and fragmented internal norms due to legislative strategies, departmental legislation, and the dependency of planning legislation. Following the "Field Law", "Law and Development" and systematic logic, the legislation of territory spatial planning should be guided by practical issues and modern governance, and it needs to pay attention to the continuity of legal system development when breaking through the barriers of departmental law. On top of that, it strives to realize the coordination of the legal system and the coherence of values. To build a legal system for territory spatial planning, the status of basic law of "Territory Spatial Planning Law" should be established internally and supplemented by supporting legislation, and externally, it should be connected with relevant legislation such as "Territory Spatial Developing and Protecting Law", territory spatial policies and its technical standards. In the end, a cone-shaped legal system of territory spatial planning featured with clear main axes, strict levels, and different orders will be constructed.

| [1] |

王操. "多规合一"视阈下我国空间规划的立法构想. 甘肃政法学院学报, 2019, 34(6): 132-145.

[

|

| [2] |

李林林, 靳相木, 吴次芳. 国土空间规划立法的逻辑路径与基本问题. 中国土地科学, 2019, 33(1): 1-8.

[

|

| [3] |

张彤华. 构建国土空间规划法律制度的一些思考. 城市发展研究, 2019, 26(11): 108-115.

[

|

| [4] |

严金明, 迪力沙提·亚库甫, 张东昇. 国土空间规划法的立法逻辑与立法框架. 资源科学, 2019, 41(9): 1600-1609.

[

|

| [5] |

张忠利. 生态文明建设视野下空间规划法的立法路径研究. 河北法学, 2018, 36(10): 45-58.

[

|

| [6] |

徐玖玖. 国土空间规划的立法统合及其表达. 中国土地科学, 2021, 35(3): 9-16.

[

|

| [7] |

马永欢, 李晓波, 陈从喜, 等. 对建立全国统一空间规划体系的构想. 中国软科学, 2017, 32(3): 11-16.

[

|

| [8] |

严金明, 张东昇, 迪力沙提·亚库甫. 国土空间规划的现代法治: 良法与善治. 中国土地科学, 2020, 34(4): 1-9.

[

|

| [9] |

赵垚, 叶强, 谭春华, 等. 新时期国土空间安全背景下的空间规划系统思考. 自然资源学报, 2021, 36(9): 2394-2404.

[

|

| [10] |

王磊, 沈建法. 空间规划政策在中国五年计划/规划体系中的演变. 地理科学进展, 2013, 32(8): 1195-1206.

[

|

| [11] |

郑磊. 土地行政公益诉讼的类型建构及展开. 行政法学研究, 2020, 25(6): 51-63.

[

|

| [12] |

曹康, 章怡. 空间战略规划与中国规划制度: 制度变迁与关键节点. 国际城市规划, 2020, 35(4): 44-49.

[

|

| [13] |

张京祥, 夏天慈. 治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2040-2050.

[

|

| [14] |

张京祥, 陈浩. 空间治理: 中国城乡规划转型的政治经济学. 城市规划, 2014, 38(11): 9-15.

[

|

| [15] |

严金明, 刘杰. 关于土地利用规划本质、功能和战略导向的思考. 中国土地科学, 2012, 26(2): 4-9.

[

|

| [16] |

史育龙. 主体功能区规划与城乡规划、土地利用总体规划相互关系研究. 宏观经济研究, 2008, (8): 35-40.

[

|

| [17] |

雷磊. 融贯性与法律体系的建构: 兼论当代中国法律体系的融贯化. 法学家, 2012, 27(2): 1-16.

[

|

| [18] |

吕翾. 国土空间立体化开发中的权属界定及管理. 法学, 2020, (6): 157-174.

[

|

| [19] |

王贵松. 调整规划冲突的行政法理. 清华法学, 2012, 33(5): 41-49.

[

|

| [20] |

宋亚辉. 社会基础变迁与部门法分立格局的现代发展. 法学家, 2021, 36(1): 1-14.

[

|

| [21] |

封丽霞. 人大主导立法的可能及其限度. 法学评论, 2017, 35(5): 77-86.

[

|

| [22] |

汪光焘. 依法推进城乡可持续发展: 写在《城乡规划法》颁布实施一周年. 城市规划学刊, 2009, (1): 4-8.

[

|

| [23] |

郝庆. 对机构改革背景下空间规划体系构建的思考. 地理研究, 2018, 37(10): 1938-1946.

[

|

| [24] |

刘剑文. 论领域法学: 一种立足新兴交叉领域的法学研究范式. 政法论丛, 2016, 23(5): 3-16.

[

|

| [25] |

余亮亮, 蔡银莺. 国土空间规划对重点开发区域的经济增长效应研究: 武汉城市圈规划的经验证据. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(9): 101-109.

[

|

| [26] |

许景权. 空间规划改革视角下的城市开发边界研究: 弹性、规模与机制. 规划师, 2016, 32(6): 5-9.

[

|

| [27] |

张守文. 公共卫生治理现代化: 发展法学的视角. 中外法学, 2020, 32(3): 590-611.

[

|

| [28] |

孙佑海, 王操. 国土空间治理现代化及其法治向度. 学习与实践, 2022, 29(1): 45-55.

[

|

| [29] |

张晓玲, 吕晓. 国土空间用途管制的改革逻辑及其规划响应路径. 自然资源学报, 2020, 35(6): 1261-1272.

[

|

| [30] |

岳文泽, 吴桐, 王田雨, 等. 面向国土空间规划的"双评价": 挑战与应对. 自然资源学报, 2020, 35(10): 2299-2310.

[

|

| [31] |

张忠利. 空间规划法的立法进路和体系框架: 南非经验及其启示. 中国政法大学学报, 2020, (3): 60-72.

[

|

| [32] |

徐以祥. 论我国环境法律的体系化. 现代法学, 2019, 41(3): 83-95.

[

|

| [33] |

钱学森, 于景元, 戴汝为. 一个科学新领域: 开放的复杂巨系统及其方法论. 自然杂志, 1990, (1): 3-10.

[

|

| [34] |

费孝通. 乡土中国. 北京: 北京出版社, 2005: 29-40.

[

|

| [35] |

刘燕. 新《公司法》的资本公积补亏禁令评析. 中国法学, 2006, (6): 151-159.

[

|

| [36] |

胡德胜. 论能源法的概念和调整范围. 河北法学, 2018, 36(6): 30-45.

[

|

| [37] |

林坚, 刘松雪, 刘诗毅. 区域—要素统筹: 构建国土空间开发保护制度的关键. 中国土地科学, 2018, 32(6): 1-7.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |