多尺度网络视角下企业产业扶贫资源跨区域配置及减贫效应

|

徐维祥(1963- ),男,江浙东阳人,博士,教授,博士生导师,研究方向为乡村振兴及新型城镇化。E-mail: xwq02@163.com |

收稿日期: 2021-09-13

修回日期: 2022-01-23

网络出版日期: 2022-12-28

基金资助

国家社会科学基金重大项目(18ZDA045)

Cross-regional allocation of industrial poverty alleviation resources and poverty reduction effects from the perspective of multi-scale network

Received date: 2021-09-13

Revised date: 2022-01-23

Online published: 2022-12-28

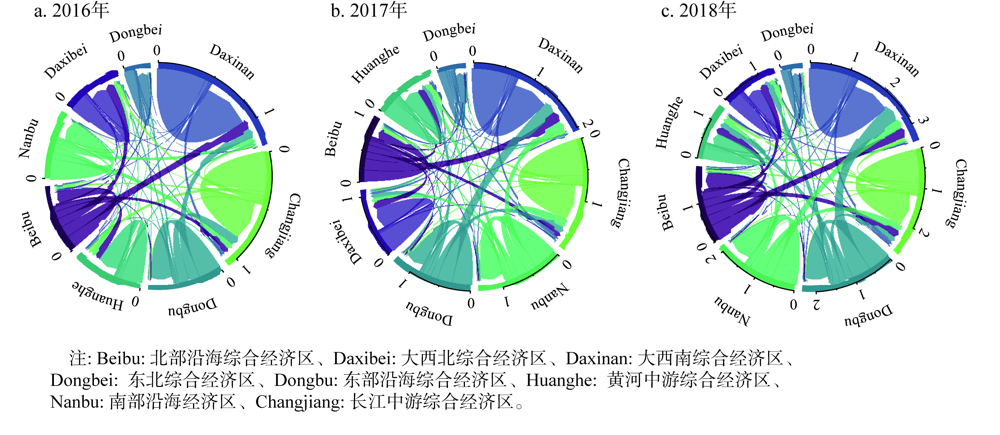

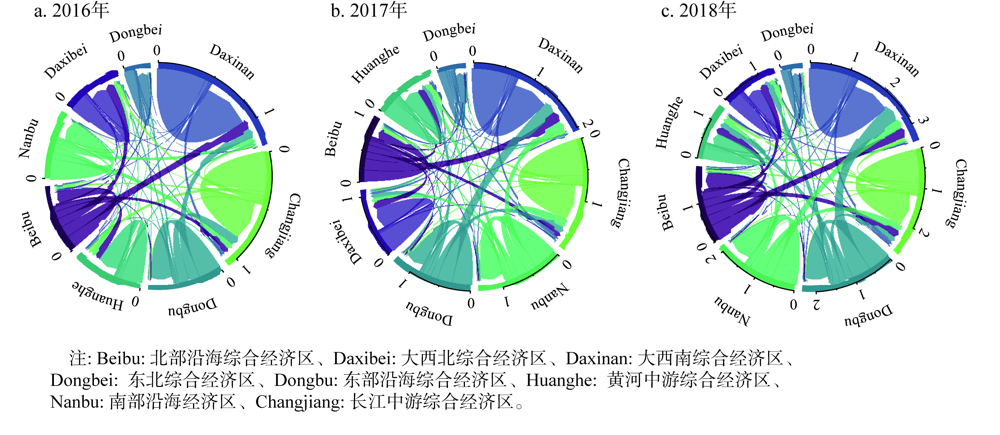

扶贫网络研究有助于解构扶贫资源的跨区域配置方式,挖掘扶贫要素的空间适配机制,对于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有一定借鉴意义。基于上市公司精准扶贫数据构建了区域间的扶贫关联网络,运用社会网络分析法及地理加权回归(GWR)模型分析了多尺度扶贫网络格局、网络结构及其减贫效应,得到结论如下:(1)多尺度视角下的网络格局的空间异质性明显,企业的扶贫行为趋于空间邻近区域,空间指向性较强,城市间的精准扶贫关联网络呈现由“少核互联”的较稀疏网络向“多核交织”的密集型网络演进。地理距离对企业扶贫的约束仍然存在,但约束性逐渐降低。(2)扶贫关联网络复杂度不断强化,净溢出、经纪人、净受益和双向溢出四个板块间的溢出效应明显。(3)扶贫关联网络中扶贫多元化提升、区域连接数增加、区域联系强度增强及区域节点中介性提升对产业扶贫效应的发挥具有促进作用。

徐维祥 , 周建平 , 郑金辉 , 李露 , 刘程军 . 多尺度网络视角下企业产业扶贫资源跨区域配置及减贫效应[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(10) : 2703 -2719 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20221016

The study of poverty alleviation networks can help deconstruct the cross-regional allocation of poverty alleviation resources and explore the spatial adaptation patterns of poverty alleviation factors, which can be useful for consolidating and expanding the effective linkage between poverty alleviation and rural revitalization. This paper constructs inter-regional poverty alleviation networks based on the data of listed companies on targeted poverty alleviation, and analyses the multi-scale poverty alleviation network pattern, network structure and its poverty alleviation effect by using social network analysis and GWR geographical weighting model. The following conclusions were obtained: (1) The network pattern from a multi-scale perspective is spatially heterogeneous. Enterprises are more willing to help spatially adjacent areas, and the spatial directionality is stronger. The inter-city network of targeted poverty alleviation is evolving from a sparse network with few interconnected nuclei to a dense network with multiple intertwined nuclei, and geographical constraints still exist but the distance to help outward gradually increases. (2) The spatial network for targeted poverty alleviation has been strengthening in terms of concentration and aggregation, with the eastern coastal and more developed inland regions at the core of the network and the remote and less developed central and western regions at the periphery of the network. At the provincial level, the "net spillover" and "two-way spillover" segments are mainly located in the central and western regions, the northeast region, the "net spillover" segments are mainly located in the coastal region and the Yangtze River. The "net spillover" segment is mainly located in the coastal region and the upper and middle reaches of the Yangtze River, while the "broker" segment is mainly located in the Bohai Sea Rim and Xinjiang. At the municipal level, the "net spillover" segment is mainly located in the core cities and regional centers of the provinces, while the "broker" segment is mainly located in the eastern coastal provinces and the sub-core cities of other provinces, and the "net beneficiary" segment is mainly located in the "net benefit" segment. The cities in the "net benefit" segment are mainly located in the central and western regions and some regions in need of poverty alleviation, and the cities in the "two-way spillover" segment are mainly the sub-core cities in the central and western regions. (3) The increase in pro-poor diversification, the increase in the number of regional connections, the strength of regional ties and the increase in the intermediation of regional nodes in the poverty alleviation linkage network have a catalytic effect on the poverty alleviation effect.

表1 多维贫困测算指标体系Table 1 Multidimensional poverty measurement index system |

| 目标层 | 准则层 | 指标说明 | 预期方向 |

|---|---|---|---|

| 经济维度 | 经济发展 | 人均地区生产总值/元 | + |

| 地区生产总值密度/元 | + | ||

| 每万人固定资产投资总额/万元 | + | ||

| 每万人社会消费品零售总额/万元 | + | ||

| 每万人粮食产量/万t | + | ||

| 职工平均工资/元 | + | ||

| 地方财政一般预算内收支比/% | + | ||

| 规模以上工业总产值/万元 | + | ||

| 社会维度 | 人口因素 | 人口密度/(人/km2) | + |

| 人口自然增长率/% | + | ||

| 夜间灯光中无光人口占比/% | - | ||

| 福利保障 | 每万人失业保险参保人数/人 | + | |

| 卫生、社会保险和社会福利业从业人员数占比/% | + | ||

| 联通水平 | 移动电话年末用户数/万户 | + | |

| 国际互联网用户数/户 | + | ||

| 区域路网密度/(km/km2) | + | ||

| 治理水平 | 生活垃圾无害化处理率/% | + | |

| 生活污水处理率/% | + | ||

| 生活设施 | 每平方千米剧场、影剧院数/个 | + | |

| 每平方千米医院、卫生院数/个 | + | ||

| 每平方千米博物馆数/个 | + | ||

| 教育设施 | 每平方千米普通中学学校数/所 | + | |

| 每平方千米普通高等学校学校数/所 | + | ||

| 每平方千米小学学校数/所 | + | ||

| 生态维度 | 资源环境 | 每万人水资源总量/万m3 | + |

| 河流密度/(km/km2) | + | ||

| 区域海拔平均高度/m | - | ||

| 区域平均地表起伏度/km | - | ||

| 森林覆盖率/% | + | ||

| 区域PM2.5浓度/(μm/m3) | - |

注:本文测度的区域多维贫困水平数值越大,则表示区域贫困水平越低。预期方向为“+”则表示指标数值越大,贫困水平越低;预期方向为“-”则表示指标数值越小,贫困水平越低。 |

表2 省级尺度精准扶贫关联网络各中心性前十位Table 2 The top ten centralities of the provincial-level targeted poverty alleviation network |

| 出度 | 入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2016年 | 北京(22.000) | 江西(10.000) | 北京(73.333) | 北京(78.947) | 广东(14.482) |

| 广东(21.000) | 四川(9.000) | 广东(70.000) | 广东(76.923) | 北京(13.698) | |

| 上海(16.000) | 河南(9.000) | 河南(56.667) | 河南(69.767) | 上海(6.953) | |

| 四川(10.000) | 江苏(9.000) | 江苏(56.667) | 江苏(69.767) | 河南(5.904) | |

| 河南(9.000) | 河北(9.000) | 上海(53.333) | 四川(68.182) | 江苏(4.928) | |

| 江苏(8.000) | 内蒙古(9.000) | 四川(53.333) | 上海(66.667) | 四川(4.771) | |

| 湖北(7.000) | 安徽(9.000) | 湖北(46.667) | 湖北(65.217) | 湖北(4.242) | |

| 湖南(7.000) | 贵州(9.000) | 湖南(43.333) | 湖南(63.830) | 湖南(2.995) | |

| 山西(7.000) | 湖北(8.000) | 江西(40.000) | 江西(62.500) | 江西(2.298) | |

| 天津(7.000) | 陕西(8.000) | 内蒙古(36.667) | 内蒙古(61.224) | 安徽(1.784) | |

| 2017年 | 北京(23.000) | 贵州(18.000) | 江苏(76.667) | 江苏(81.081) | 上海(5.495) |

| 上海(23.000) | 河南(16.000) | 四川(76.667) | 四川(81.081) | 北京(4.457) | |

| 广东(21.000) | 甘肃(15.000) | 上海(76.667) | 上海(81.081) | 陕西(3.902) | |

| 江苏(17.000) | 江苏(14.000) | 北京(76.667) | 北京(81.081) | 重庆(3.624) | |

| 四川(16.000) | 云南(14.000) | 贵州(73.333) | 贵州(78.947) | 广东(3.573) | |

| 湖北(14.000) | 四川(13.000) | 广东(73.333) | 广东(78.947) | 河南(3.317) | |

| 福建(13.000) | 重庆(13.000) | 河南(70.000) | 河南(76.923) | 湖南(2.8.00) | |

| 湖南(13.000) | 山东(13.000) | 湖南(66.667) | 湖南(75.000) | 江苏(2.572) | |

| 黑龙江(11.000) | 山西(13.000) | 重庆(63.333) | 重庆(73.171) | 贵州(2.379) | |

| 辽宁(11.000) | 陕西(13.000) | 陕西(63.333) | 陕西(73.171) | 四川(2.027) | |

| 2018年 | 上海(29.000) | 河北(18.000) | 广东(100.000) | 广东(100.000) | 广东(4.799) |

| 北京(28.000) | 河南(18.000) | 北京(96.667) | 北京(96.774) | 上海(4.401) | |

| 广东(28.000) | 云南(18.000) | 上海(96.667) | 上海(96.774) | 北京(3.577) | |

| 浙江(23.000) | 四川(17.000) | 浙江(86.667) | 浙江(88.235) | 浙江(3.180) | |

| 江苏(21.000) | 陕西(17.000) | 四川(80.000) | 四川(83.333) | 江苏(2.586) | |

| 四川(21.000) | 贵州(16.000) | 江苏(80.000) | 江苏(83.333) | 四川(2.196) | |

| 福建(18.000) | 湖南(15.000) | 贵州(76.667) | 贵州(81.081) | 湖南(1.777) | |

| 湖北(18.000) | 山东(14.000) | 湖北(76.667) | 湖北(81.081) | 湖北(1.776) | |

| 湖南(18.000) | 新疆(14.000) | 河南(73.333) | 河南(78.947) | 贵州(1.726) | |

| 贵州(13.000) | 山西(14.000) | 湖南(73.333) | 湖南(78.947) | 福建(1.570) |

表3 市级尺度精准扶贫关联网络各中心性前十位Table 3 The top ten centralities of the city-level targeted poverty alleviation network |

| 出度 | 入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2016年 | 北京(92.000) | 赣州(16.000) | 北京(13.514) | 北京(0.667) | 北京(13.970) |

| 上海(51.000) | 铜仁(15.000) | 深圳(9.189) | 深圳(0.667) | 深圳(8.163) | |

| 深圳(43.000) | 安庆(13.000) | 上海(8.378) | 上海(0.667) | 上海(7.585) | |

| 长沙(28.000) | 吉安(13.000) | 武汉(3.784) | 赣州(0.667) | 成都(3.397) | |

| 广州(23.000) | 凉山(12.000) | 成都(3.784) | 昭通(0.667) | 赣州(3.228) | |

| 成都(23.000) | 张家口(10.000) | 长沙(3.784) | 武汉(0.666) | 长沙(3.056) | |

| 昆明(20.000) | 清远(10.000) | 太原(3.243) | 成都(0.666) | 武汉(2.181) | |

| 武汉(19.000) | 临汾(8.000) | 广州(3.243) | 长沙(0.666) | 南京(2.020) | |

| 南京(18.000) | 开封(8.000) | 宜昌(2.973) | 太原(0.666) | 广州(1.886) | |

| 合肥(18.000) | 大理 (8.000) | 天津(2.973) | 宜昌(0.666) | 西安(1.755) | |

| 2017年 | 北京(128.000) | 喀什(34.000) | 北京(22.432) | 北京(1.206) | 北京(18.688) |

| 上海(107.000) | 赣州(26.000) | 上海(19.730) | 上海(1.206) | 上海(14.907) | |

| 深圳(87.000) | 凉山(26.000) | 深圳(13.514) | 深圳(1.204) | 深圳(9.279) | |

| 广州(58.000) | 重庆(21.000) | 广州(8.378) | 重庆(1.204) | 广州(4.449) | |

| 成都(58.000) | 河源(19.000) | 成都(7.027) | 黔南(1.204) | 重庆(2.662) | |

| 长沙(39.000) | 湘西(17.000) | 长沙(6.757) | 喀什(1.204) | 长沙(2.326) | |

| 武汉(36.000) | 和田(16.000) | 重庆(6.216) | 广州(1.203) | 成都(2.072) | |

| 西安(34.000) | 安庆(15.000) | 西安(5.135) | 安庆(1.203) | 福州(2.066) | |

| 福州(32.000) | 张家口(14.000) | 福州(5.135) | 大理(1.203) | 武汉(2.028) | |

| 昆明(28.000) | 安康(14.000) | 哈尔滨(4.865) | 百色(1.203) | 哈尔滨(2.000) | |

| 2018年 | 北京(224.000) | 遵义(40.000) | 北京(34.054) | 北京(1.766) | 北京(25.668) |

| 上海(170.000) | 凉山(35.000) | 上海(27.297) | 上海(1.763) | 上海(15.984) | |

| 深圳(113.000) | 喀什(30.000) | 深圳(17.568) | 深圳(1.756) | 深圳(8.461) | |

| 成都(80.000) | 张家口(25.000) | 成都(11.351) | 成都(1.756) | 广州(4.664) | |

| 长沙(71.000) | 广元(25.000) | 广州(8.649) | 重庆(1.756) | 成都(3.871) | |

| 贵阳(58.000) | 甘孜(24.000) | 重庆(8.378) | 长沙(1.755) | 重庆(3.622) | |

| 广州(51.000) | 黔东南(24.000) | 杭州(8.378) | 昆明(1.753) | 长沙(2.692) | |

| 南京(49.000) | 湘西(23.000) | 长沙(7.568) | 贵阳(1.752) | 杭州(2.255) | |

| 杭州(48.000) | 黔南(22.000) | 南京(7.027) | 南宁(1.752) | 南京(2.014) | |

| 福州(47.000) | 安庆(22.000) | 福州(7.027) | 黔东南(1.752) | 武汉(1.681) |

表4 精准扶贫关联网络的板块结构关系Table 4 Sector structure relationships of the targeted poverty alleviation network |

| 网络尺度 | 板块 | 溢出关系 | 受益关系 | 期望内部关系比例/% | 实际内部关系比例/% | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 板块内部 | 板块外部 | 板块内部 | 板块外部 | |||||

| 省级网络 | 板块Ⅰ | 14 | 25 | 14 | 85 | 23.33 | 35.90 | |

| 板块Ⅱ | 26 | 51 | 26 | 92 | 23.33 | 33.77 | ||

| 板块Ⅲ | 81 | 159 | 81 | 50 | 33.33 | 33.75 | ||

| 板块Ⅳ | 8 | 38 | 8 | 46 | 10.00 | 17.39 | ||

| 市级网络 | 板块Ⅰ | 102 | 665 | 102 | 55 | 23.44 | 13.30 | |

| 板块Ⅱ | 38 | 40 | 38 | 91 | 12.50 | 48.72 | ||

| 板块Ⅲ | 112 | 93 | 112 | 481 | 36.25 | 54.63 | ||

| 板块Ⅳ | 90 | 104 | 90 | 275 | 27.19 | 46.39 | ||

表5 变量说明Table 5 Description of network structure variables |

| 变量类型 | 网路结构 | 变量 | 变量说明 |

|---|---|---|---|

| 因变量 | 多维贫困水平 | Poverty | 反应区域的多维贫困水平 |

| 自变量 | 入度 | InDegree | 反映节点的受助多样性 |

| 度数中心度 | Degree | 反映节点在扶贫网络中的连接数 | |

| 接近中心度 | Closeness | 反映节点与其他节点的联系程度 | |

| 中间中心度 | Betweenness | 反映节点在扶贫网络中的中介性 |

表6 地理加权回归结果Table 6 GWR regression results |

| 变量 | 整体 | 连片特困区 | 非连片特困区 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 均值 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 均值 | |||

| 常数项 | 0.036 | 0.076 | 0.030 | 0.037 | 0.034 | ||

| 入度 | 0.035 | 0.101 | 0.028 | 0.036 | 0.032 | ||

| 度数中心度 | 0.054 | 0.382 | 0.043 | 0.056 | 0.049 | ||

| 接近中心度 | 0.052 | 0.268 | 0.043 | 0.053 | 0.048 | ||

| 中间中心度 | 0.036 | 0.190 | 0.029 | 0.037 | 0.033 | ||

| R2 | 0.118 | ||||||

| 带宽H | 10.031 | ||||||

| AIC | -502.782 | ||||||

| [1] |

李小云, 于乐荣, 唐丽霞. 新中国成立后70年的反贫困历程及减贫机制. 中国农村经济, 2019, (10): 2-18.

[

|

| [2] |

张俊良, 刘巳筠, 段成荣. 习近平“精准扶贫”理论研究. 经济学家, 2020, (2): 25-32.

[

|

| [3] |

王士君, 田俊峰, 王彬燕, 等. 精准扶贫视角下中国东北农村贫困地域性特征及成因. 地理科学, 2017, 37(10): 1449-1458.

[

|

| [4] |

杨志恒, 黄秋昊, 李满春, 等. 产业扶贫视角下村域空间贫困陷阱识别与策略分析: 以湘西保靖县为例. 地理科学, 2018, 38(6): 885-894.

[

|

| [5] |

孟照海. 教育扶贫政策的理论依据及实现条件: 国际经验与本土思考. 教育研究, 2016, 37(11): 47-53.

[

|

| [6] |

朱俊立. 政府购买社会保障扶贫服务与乡村社会治理创新. 财政研究, 2014, (11): 46-49.

[

|

| [7] |

李聪, 王磊, 李明来. 鱼和熊掌不可兼得? 易地搬迁, 家庭贫困与收入分异. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(7): 140-150.

|

| [8] |

李志平. “送猪崽”与“折现金”: 我国产业精准扶贫的路径分析与政策模拟研究. 财经研究, 2017, 43(4): 68-81.

[

|

| [9] |

张玉明, 邢超. 企业参与产业精准扶贫投入绩效转化效果及机制分析: 来自中国A股市场的经验证据. 商业研究, 2019, (5): 109-120.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

王雨磊, 苏杨. 中国的脱贫奇迹何以造就: 中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础. 管理世界, 2020, 36(4): 195-209.

[

|

| [13] |

王春萍, 郑烨. 21世纪以来中国产业扶贫研究脉络与主题谱系. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(6): 145-154.

[

|

| [14] |

檀学文, 李静. 习近平精准扶贫思想的实践深化研究. 中国农村经济, 2017, (9): 2-16.

[

|

| [15] |

孙久文, 唐泽地. 中国产业扶贫模式演变及其对“一带一路”国家的借鉴意义. 西北师大学报: 社会科学版, 2017, 54(6): 5-10.

[

|

| [16] |

朱红根, 宋成校. 产业扶贫政策的福利效应及模式比较研究. 农业经济问题, 2021, (4): 83-98.

[

|

| [17] |

郭晓鸣, 虞洪. 具有区域特色优势的产业扶贫模式创新: 以四川省苍溪县为例. 贵州社会科学, 2018, (5): 142-150.

[

|

| [18] |

张志新, 张秀丽, 白海洋. 基于要素资源配置视角的贫困地区“产业项目扶贫”模式研究. 农村经济, 2019, (1): 88-96.

[

|

| [19] |

杨艳琳, 袁安. 精准扶贫中的产业精准选择机制. 华南农业大学学报: 社会科学版, 2019, 18(2): 1-14.

[

|

| [20] |

陈敬胜. 南岭走廊产业扶贫的行动逻辑及运行机制. 江淮论坛, 2019, (4): 35-39.

[

|

| [21] |

沈宏亮, 张佳, 郝宇彪. 乡村振兴视角下产业扶贫政策的增收效应研究: 基于入户调查的微观证据. 经济问题探索, 2020, (4): 173-183.

[

|

| [22] |

张国建, 佟孟华, 李慧, 等. 扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估. 中国工业经济, 2019, (8): 136-154.

[

|

| [23] |

刘卫柏, 于晓媛, 袁鹏举. 产业扶贫对民族地区贫困农户生计策略和收入水平的影响. 经济地理, 2019, 39(11): 175-182.

[

|

| [24] |

徐维祥, 张筱娟, 刘程军. 长三角制造业企业空间分布特征及其影响机制研究: 尺度效应与动态演进. 地理研究, 2019, 38(5): 1236-1252.

|

| [25] |

侯静轩, 张恩嘉, 龙瀛. 多尺度城市空间网络研究进展与展望. 国际城市规划, 2021, 36(4): 17-24.

[

|

| [26] |

秦奇, 吴良, 李飞, 等. 基于社会网络分析的东南亚地缘关系研究. 地理学报, 2018, 73(10): 2014-2030.

[

|

| [27] |

李天祥, 刘星宇, 王容博, 等. 2000—2019年全球猪肉贸易格局演变及其对中国的启示: 基于复杂贸易网络分析视角. 自然资源学报, 2021, 36(6): 1557-1572.

[

|

| [28] |

郑文升, 姜玉培, 卓蓉蓉, 等. 安徽省县际经济联系网络结构演变及影响因素. 地理科学, 2016, 36(2): 265-273.

[

|

| [29] |

潘竟虎, 胡艳兴. 基于夜间灯光数据的中国多维贫困空间识别. 经济地理, 2016, 36(11): 124-131.

[

|

| [30] |

李寻欢, 周扬, 陈玉福. 区域多维贫困测量的理论与方法. 地理学报, 2020, 75(4): 753-768.

[

|

| [31] |

刘新梅, 韩林芝, 郑江华, 等. 贫困县多维综合贫困度时空分异特征及其驱动机制: 以南疆四地州深度贫困地区贫困县为例. 经济地理, 2019, 39(7): 165-174.

[

|

| [32] |

罗翔, 李崇明, 万庆, 等. 贫困的“物以类聚”: 中国的农村空间贫困陷阱及其识别. 自然资源学报, 2020, 35(10): 2460-2472.

[

|

| [33] |

徐维祥, 李露, 周建平, 等. 乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2044-2062.

[

|

| [34] |

刘承良, 牛彩澄. 东北三省城际技术转移网络的空间演化及影响因素. 地理学报, 2019, 74(10): 2092-2107.

[

|

| [35] |

刘程军, 周建平, 蒋建华, 等. 电子商务背景下县域物流的空间联系及其网络结构研究: 以浙江省为例. 地理科学, 2019, 39(11): 1719-1728.

[

|

| [36] |

邵汉华, 周磊, 刘耀彬. 中国创新发展的空间关联网络结构及驱动因素. 科学学研究, 2018, 36(11): 2055-2069.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |