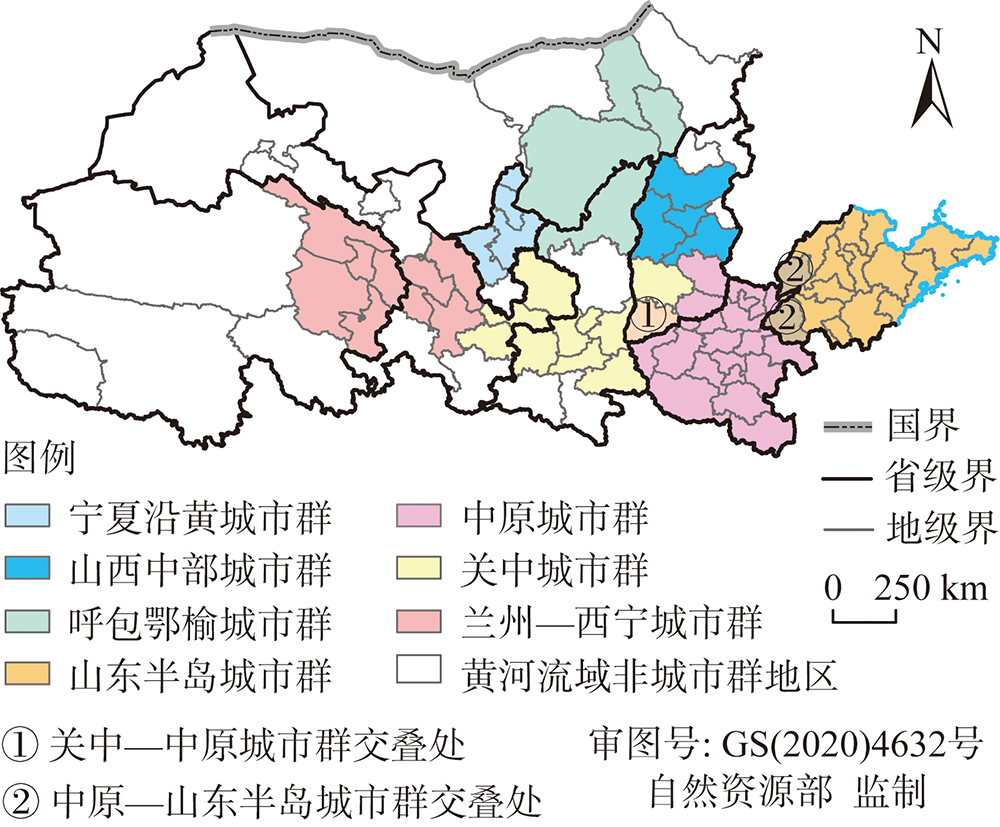

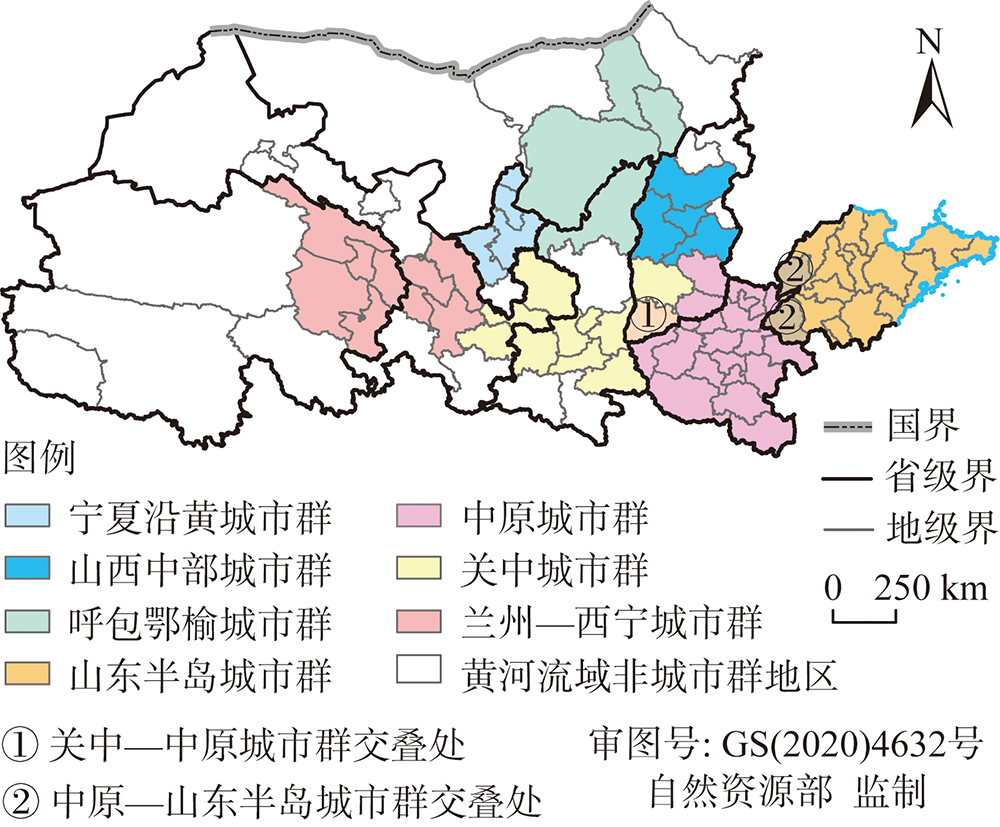

黄河流域城市群生态保护与经济发展耦合的时空格局与机制分析

|

孙久文(1956- ),男,北京人,教授,博士生导师,研究方向为区域经济理论、区域规划、城市可持续发展、资源经济学。E-mail: sunjw@ruc.edu.cn |

收稿日期: 2021-08-08

修回日期: 2022-01-06

网络出版日期: 2022-09-28

基金资助

国家自然科学基金项目(72050001)

Spatio-temporal pattern and mechanism analysis of coupling between ecological protection and economic development of urban agglomerations in the Yellow River Basin

Received date: 2021-08-08

Revised date: 2022-01-06

Online published: 2022-09-28

通过研究黄河流域战略背景和城市群发展规划,本文构建评价生态保护和经济发展的指标体系并运用于城市群比较研究中,再依据耦合协调度模型、空间自相关和地理探测器,分析黄河流域七大城市群2007—2019年生态保护与经济发展耦合协调时空特征与驱动机制。结果表明:(1)研究期内黄河流域城市群的经济发展水平有较大提升,生态保护建设进展较为缓慢,二者耦合度波动上升。(2)上游城市群的协调度低于中下游,整体协调度提升至良好协调。(3)存在从经济发展滞后型向生态保护滞后型的转变。(4)各城市群的协调度存在关联效应。(5)影响耦合的机制和民生发展与对外开放、科技创新与产业发展、绿色发展与农业建设、基本公共服务体系等密切相关。

关键词: 黄河流域生态保护与高质量发展; 城市群; 耦合协调度模型; 驱动机制

孙久文 , 崔雅琪 , 张皓 . 黄河流域城市群生态保护与经济发展耦合的时空格局与机制分析[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(7) : 1673 -1690 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220702

By studying the strategic background of the Yellow River Basin and the development plan of urban agglomerations in the basin, this paper constructs an index system for evaluating ecological protection and economic development that can be applied to a comparative study of urban agglomerations. Based on the index system, this paper analyzes the spatio-temporal characteristics and driving mechanism of the coupling coordination between ecological protection and economic development of seven major urban agglomerations in the basin from 2007 to 2019 by using the coupling coordination degree model, spatial autocorrelation and geographic detectors. The results show that: (1) During the study period, the economic development level of the seven major urban agglomerations has been greatly improved, the progress of ecological protection construction is relatively slow, and the coupling degree between them rises in a fluctuating manner. (2) The eco-economic coordination degree of the urban agglomerations in the upper reaches is lower than that of the middle and lower reaches, and the overall coordination degree is improved to a higher level compared with that of the development mode which was significantly unbalanced in the past. (3) Urban agglomerations in the Yellow River Basin have experienced a transformation from economic development lag to ecological protection lag. (4) The coordination degree between ecological protection and economic development of each urban agglomeration has correlation effect. (5) The coupling mechanism is closely related to people's livelihood development and opening-up, technological innovation and industrial expansion, green development and agricultural construction, basic public service system and so on.

表1 黄河生态经济带“生态—经济”复合系统评价指标体系Table 1 Evaluation index system of "ecological-economic" complex system in the Yellow River Eco-economic Belt |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标代码 | 单位 |

|---|---|---|---|---|

| 生态环境 | 生态状态 | 森林覆盖率 | % | |

| 人均耕地面积 | 千hm2/万人 | |||

| 人均绿地面积 | hm2/万人 | |||

| 年降水量 | mm | |||

| 年平均气温 | °C | |||

| 生态压力 | 万元GDP工业废水排放量* | 万t/万元 | ||

| 万元GDP工业废气排放量* | 亿标m3 | |||

| 万元GDP工业固体废物产生量* | 万t/万元 | |||

| 人均用水量* | m3/人 | |||

| 人均用电量* | 度/人 | |||

| 单位GDP能源消耗* | m3/万元 | |||

| 生态响应 | 工业废水排放达标率 | % | ||

| 工业固体废物综合利用率 | % | |||

| 生活垃圾无害化处理率 | % | |||

| 城镇生活污水处理率 | % | |||

| 空气质量优良率 | % | |||

| 万人绿色专利数 | 件/万人 | |||

| PM2.5浓度* | μg/m3 | |||

| 经济发展 | 经济规模 | 地区生产总值增长率 | % | |

| 人均地方财政收入 | 元/人 | |||

| 人均固定资本投资额 | 元/人 | |||

| 人均社会消费品零售总额 | 元/人 | |||

| 人均道路面积 | m2/人 | |||

| 城市建设用地占市区面积比例 | % | |||

| 进出口占GDP比例 | % | |||

| 外商投资占GDP比例 | % | |||

| 经济结构 | 第二产业产值占比* | % | ||

| 第三产业产值占比 | % | |||

| 城镇化率 | % | |||

| 二三产从业人数占比 | % | |||

| 城市登记失业率* | % | |||

| 工业企业数 | 个 | |||

| 经济质量 | 人均GDP | 元 | ||

| 农民人均纯收入 | 元 | |||

| 职工平均工资 | 元 | |||

| 高铁站数量 | 座 | |||

| 万人在校大学生数 | 人 | |||

| 万人专利授权数 | 件/万人 | |||

| 万人拥有普通高等学校数 | 所/万人 | |||

| 万人拥有医院、卫生院床位数 | 张/万人 | |||

| 万人拥有藏书量 | 本/万人 | |||

| 互联网普及率 | % | |||

| 万人拥有公共汽车 | 量/万人 |

注:*为负向指标。 |

表2 研究方法Table 2 Research methods |

| 测度方法 | 模型 | 计算公式 | 模型释义 | 作用意义 |

|---|---|---|---|---|

| 耦合协调度测度 | 极差 标准化 | 正向指标: | yij为标准值;Xijmax、Xijmin为系统i指标j的最大、最小值;Xij为系统i指标j的值 | 消除数据量纲导致的差异 |

| 负向指标: | ||||

| 熵权法 | | wi为各指标权重;pij为第i个城市j指标的占比(%);Ej为j指标的信息熵 | 客观确定指标权重 | |

| 综合发展指数 | U1、U2分别代表各子系统的综合功效;n和m均为地级市的个数(个) | 获得子系统的综合效益 | ||

| 耦合度 | C为耦合度。0≤C≤0.3,低水平耦合;0.3<C≤0.5,拮抗状态;0.5<C≤0.8,磨合状态;0.8<C≤1,高水平耦合 | 耦合度反映多个系统的相互依赖相互制约程度,是构建耦合协调度的基础 | ||

| 耦合 协调度 | | T表示综合评价指数;a和b为待定系数,和为1,一般均取0.5;D表示耦合协调度。0≤D≤0.2,严重失调;0.2<D≤0.4轻度失调;0.4<D≤0.6,一般协调;0.6<D≤0.8,良好协调;0.8<D≤1,优质协调 | 耦合协调度测算多个系统耦合关系中良性耦合的程度,反映协调状况的 好坏 | |

| 相对发 展模型 | 为相对发展度;U1、U2为生态保护和经济发展综合发展指数。0< ≤0.9为生态保护滞后于经济发展;0.9< ≤ 1.1为二者同步发展; >1.1为经济发展滞后于生态保护 | 确定特定时间的耦合协调主体 | ||

| 空间自 相关分析 | 空间 自相关 | 和s2表示变量x的均值和标准差;n为研究单元数(个);xi和xj为空间单元i和j的属性值;Wij为空间权重矩阵 | 探测耦合协调度空间格局特征,包括全局和局部空间自相关 | |

| 影响因素分析 | 地理 探测器 | q为各影响因子对耦合度空间分异的解释程度;Nh与N为层h和整个区域样本数量(个); 代表层h和全域样本方差 | 用于探测地理事物空间分异性,揭示其背后驱动因子的方法 |

表3 探测因子Table 3 Detection factors |

| 划分类别 | 探测因子 |

|---|---|

| 绿色环境 | 人均耕地面积 、空气质量优良率 |

| 城市发展与人民生活 | 地区生产总值增长率 、人均固定资本投资额 、人均社会消费品零售总额 、城市建设用地占市区面积比例 、城镇化率 、农民人均纯收入 |

| 科技创新 | 万人绿色专利数 、万人专利授权数 |

| 产业发展与结构 | 第二产业产值占比 、第三产业产值占比 、工业企业数 |

| 对外开放 | 进出口占GDP比例 、外商投资占GDP比例 |

| 交通运输 | 人均道路面积 、高铁站数量 |

| 基本公共服务 | 万人在校大学生数 、万人拥有藏书量 、互联网普及率 |

| [1] |

樊杰, 王亚飞, 王怡轩. 基于地理单元的区域高质量发展研究: 兼论黄河流域同长江流域发展的条件差异及重点. 经济地理, 2020, 40(1): 1-11.

[

|

| [2] |

中共中央国务院. 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要, http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/08/content_5641438.htm, 2021-10-08.

[The Central Committee of the Communist Party of China and the State Council. Outline of the Yellow River Basin ecological protection and high quality development plan, http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/08/content_5641438.htm, October 8, 2021.]

|

| [3] |

杜霞, 孟彦如, 方创琳, 等. 山东半岛城市群城镇化与生态环境耦合协调发展的时空格局. 生态学报, 2020, 40(16): 5546-5559.

[

|

| [4] |

白玉娟, 洪增林, 薛旭平, 等. 关中平原城市群土地集约利用与生态文明建设耦合性研究. 水土保持研究, 2021, 28(3): 272-280.

[

|

| [5] |

赵建吉, 刘岩, 朱亚坤, 等. 黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素. 资源科学, 2020, 42(1): 159-171.

[

|

| [6] |

刘琳轲, 梁流涛, 高攀, 等. 黄河流域生态保护与高质量发展的耦合关系及交互响应. 自然资源学报, 2021, 36(1): 176-195.

[

|

| [7] |

韩琭, 何佟佟, 杨勇. 城市群高质量发展与土地利用效率耦合协调度评价: 基于黄河流域七大城市群的实证分析. 河南师范大学学报: 哲学社会科学版, 2021, 48(1): 95-101.

[

|

| [8] |

孙斌, 徐渭, 薛建春, 等. 黄河流域城市群城镇化与生态环境耦合协调预测. 地球科学与环境学报, 2021, 43(5): 887-896.

[

|

| [9] |

任保平, 杜宇翔. 黄河流域经济增长—产业发展—生态环境的耦合协同关系. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(2): 119-129.

[

|

| [10] |

孙继琼. 黄河流域生态保护与高质量发展的耦合协调: 评价与趋势. 财经科学, 2021, (3): 106-118.

[

|

| [11] |

崔盼盼, 赵媛, 夏四友, 等. 黄河流域生态环境与高质量发展测度及时空耦合特征. 经济地理, 2020, 40(5): 49-57, 80.

[

|

| [12] |

徐维祥, 徐志雄, 刘程军. 黄河流域地级城市土地集约利用效率与生态福利绩效的耦合性分析. 自然资源学报, 2021, 36(1): 114-130.

[

|

| [13] |

葛世帅, 曾刚, 杨阳, 等. 黄河经济带生态文明建设与城市化耦合关系及空间特征研究. 自然资源学报, 2021, 36(1): 87-102.

[

|

| [14] |

王育宝, 陆扬, 王玮华. 经济高质量发展与生态环境保护协调耦合研究新进展. 北京工业大学学报: 社会科学版, 2019, 19(5): 84-94.

[

|

| [15] |

王亚华, 胡鞍钢. 黄河流域水资源治理模式应从控制向良治转变. 人民黄河, 2002, (1): 23-25.

[

|

| [16] |

孙黄平, 黄震方, 徐冬冬, 等. 泛长三角城市群城镇化与生态环境耦合的空间特征与驱动机制. 经济地理, 2017, 37(2): 163-170, 186.

[

|

| [17] |

托马斯, 王燕. 増长的质量. 北京: 中国财政经济出版社, 2001: 29.

[

|

| [18] |

王淑佳, 孔伟, 任亮, 等. 国内耦合协调度模型的误区及修正. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810.

[

|

| [19] |

张国兴, 王涵, 闫磊超. 基于绿色发展效率的黄河流域资源型城市转型发展研究. 区域经济评论, 2021, (5): 138-144.

[

|

| [20] |

郭付友, 佟连军, 仇方道, 等. 黄河流域生态经济走廊绿色发展时空分异特征与影响因素识别. 地理学报, 2021, 76(3): 726-739.

[

|

| [21] |

黄金川, 方创琳. 城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析. 地理研究, 2003, 22(2): 211-220.

[

|

| [22] |

陈晓红, 万鲁河. 城市化与生态环境耦合的脆弱性与协调性作用机制研究. 地理科学, 2013, 33(12): 1450-1457.

[

|

| [23] |

程钰, 王晶晶, 王亚平, 等. 中国绿色发展时空演变轨迹与影响机理研究. 地理研究, 2019, 38(11): 2745-2765.

[

|

| [24] |

岳立, 薛丹. 黄河流域沿线城市绿色发展效率时空演变及其影响因素. 资源科学, 2020, 42(12): 2274-2284.

[

|

| [25] |

刘传明, 张春梅, 任启龙, 等. 基本公共服务与经济发展互动耦合机制及时空特征: 以江苏省13城市为例. 经济地理, 2019, 39(4): 26-33.

[

|

| [26] |

吕炜, 赵佳佳. 中国经济发展过程中的公共服务与收入分配调节. 财贸经济, 2007, (5): 45-52, 128-129.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |