黄河流域人居环境的地方性与适应性:挑战和机遇

其他作者为共同第二作者。

|

汪芳(1973- ),女,湖南衡山人,博士,教授,博士生导师,研究方向为城乡建成环境的地方性和适应性。E-mail:wfphd@pku.edu.cn |

收稿日期: 2020-07-20

要求修回日期: 2020-08-03

网络出版日期: 2021-03-28

基金资助

中德科学中心NSFC-DFG中德合作研究小组项目(GZ1457)

国家自然科学基金项目(41430637)

版权

The locality and adaptability of human settlements in the Yellow River Basin: Challenges and opportunities

Received date: 2020-07-20

Request revised date: 2020-08-03

Online published: 2021-03-28

Copyright

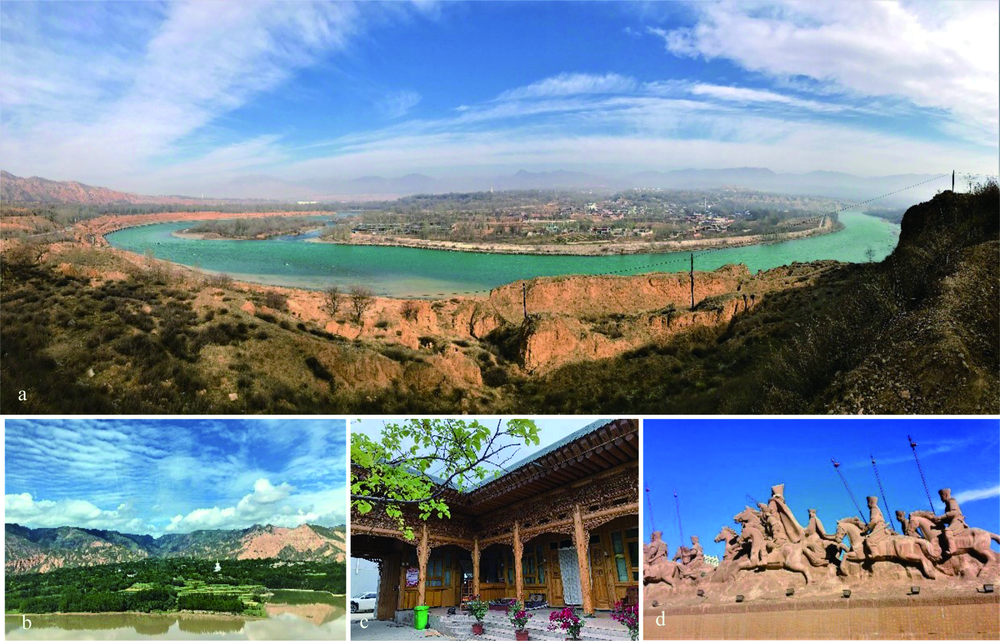

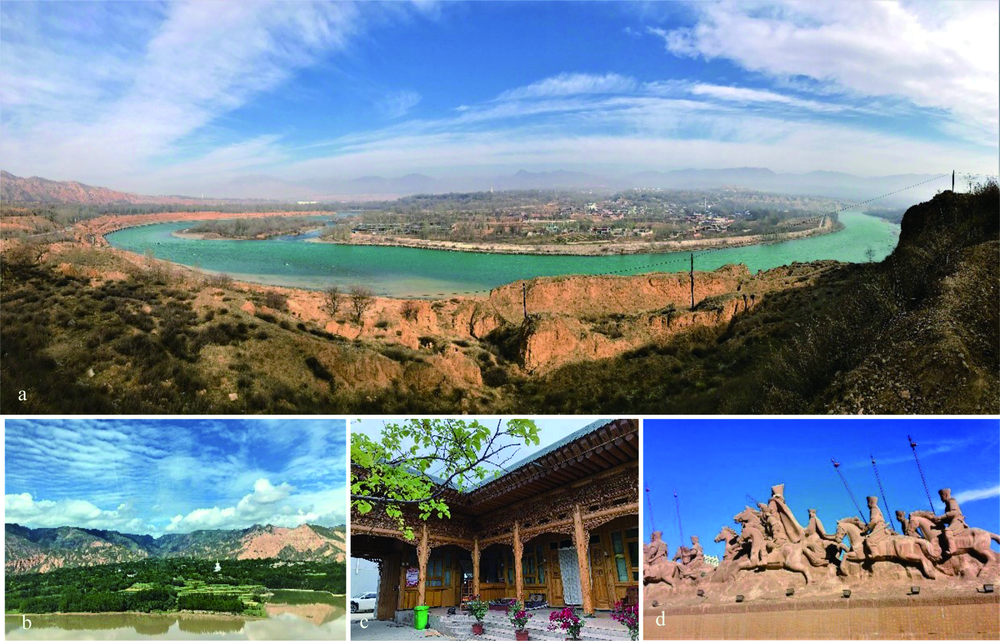

黄河流域由于自然环境、地理区位的特殊性,其人居环境处于不断变化的复杂过程中,并且始终面临着严峻挑战。而人居环境空间与自然、社会各要素的耦合过程,源于人地关系变化进程中呈现出的动态、综合、系统性的适应机制。因而揭示系统适应性机制是解决黄河流域人居环境困境的关键。为此,本文以“地方性与适应性”为视角,邀请来自黄河流域青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等省区的专家学者,从自然地理、社会经济、城乡发展、遗产保护等视角解读黄河流域的人居环境特征,并为适应中国新型城镇化路径寻找可持续策略。核心观点如下:总体而言,黄河流域的人居环境适应性具有多尺度空间关联性和历史地理依赖性;黄河流域承担着重要的生态功能,但不同区段的自然环境面临着土地盐碱化、水土流失、环境污染等问题,需要推动人地耦合关系的绿色化;黄河流域特别是上游沿线聚落具有鲜明的开放性、民族文化多样性和交融性特色,多民族协同共荣发展是必由之路;黄河中上游因复杂的自然环境形成了窑洞等特殊的聚落空间,在快速城镇化进程中面临着转变和消失,留住传统聚落的文化基因,亟需分级分类推进其演化进程;黄河流域城市群的内外辐射带动是流域全境高质量发展的基础,城市结构的优化提升是推动高质量发展的重要途径,实现可持续发展还需要科技创新和产业结构转型升级。

汪芳 , 苗长虹 , 刘峰贵 , 陈兴鹏 , 米文宝 , 海春兴 , 段德罡 , 王金平 , 张占仓 , 王成新 . 黄河流域人居环境的地方性与适应性:挑战和机遇[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(1) : 1 -26 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210101

Due to the particularity of natural environment and geographical location, the human settlement environment of the Yellow River Basin is in a complex process of constant changes and is always facing severe challenges. The coupling process of human environment space with natural and social elements originates from the dynamic, comprehensive and systematic adaptation mechanism presented in the process of human-land relationship change, so revealing the system adaptation mechanism is the key to solve the human environment dilemma in the Yellow River Basin. Therefore, based on the perspective of "locality and adaptability", this paper invited experts and scholars from Qinghai, Gansu, Ningxia, Inner Mongolia, Shaanxi, Shanxi, Henan and Shandong along the Yellow River and other provinces. They interpreted the characteristics of human settlements in the Yellow River Basin from the perspectives of natural geography, social economy, urban and rural development, and heritage protection, and sought sustainable strategies to adapt to China's new urbanization path. The main points are stated as follows: On the whole, the adaptability of human settlements in the study area has multi-scale spatial correlation and historical geographic dependence. The Yellow River Basin has an important ecological function, but the natural environment in different regions is facing such problems as land salinization, soil erosion and pollution, etc., so it is necessary to promote the greening of human-land coupling relationship. The Yellow River Basin, especially the cities along the upper reaches of the river, have distinct characteristics of openness, ethnic cultural diversity and integration. Due to the complex natural environment, caves and other special settlements have been formed in the middle and upper reaches of the Yellow River. In the process of rapid urbanization, they are faced with transformation and disappearance, retaining the cultural genes of traditional settlements, and it is urgent to classify and treat them differently to promote their healthy evolution. The internal and external radiation drive of urban agglomeration in the Yellow River Basin is the foundation of high-quality development throughout the river basin, and the optimization and upgrading of urban structure is an important way to promote high-quality development. To achieve sustainable development, scientific and technological innovation and industrial structure transformation and upgrading are also needed.

| [1] |

陆大道, 孙东琪. 黄河流域的综合治理与可持续发展. 地理学报, 2019,74(12):2431-2436.

[

|

| [2] |

|

| [3] |

赵建吉, 刘岩, 朱亚坤, 等. 黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素. 资源科学, 2020,42(1):159-171.

[

|

| [4] |

张宁宁, 粟晓玲, 周云哲, 等. 黄河流域水资源承载力评价. 自然资源学报, 2019,34(8):1759-1770.

[

|

| [5] |

汪芳, 李薇,

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

吴宏岐, 张志迎. 黄泛平原古城镇水域景观历史地理成因初探. 地域研究与开发, 2012,31(1):145-149.

[

|

| [9] |

侯继尧. 中国窑洞. 郑州: 河南科学技术出版社, 1999: 8-10.

[

|

| [10] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究. 地理学报, 2010,65(12):1496-1506.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

宦震丹, 王艳平. 地方感与地方性的异同及其相互转化. 旅游研究, 2015,7(2):64-68.

[

|

| [13] |

李小云, 杨宇, 刘毅. 中国人地关系的历史演变过程及影响机制. 地理研究, 2018,37(8):1495-1514.

[

|

| [14] |

张冉, 王义民, 畅建霞, 等. 基于水资源分区的黄河流域土地利用变化对人类活动的响应. 自然资源学报, 2019,34(2):274-287.

[

|

| [15] |

李林, 李凤霞, 朱西德, 等. 黄河源区湿地萎缩驱动力的定量辨识. 自然资源学报, 2009,24(7):1246-1255.

[

|

| [16] |

许炯心. 黄河中游径流可再生性对于人类活动和气候变化的响应. 自然资源学报, 2015,30(3):423-432.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

谢端琚. 甘青地区史前考古. 北京: 文物出版社, 2002: 11.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

范晔. 后汉书·西羌传. 北京: 中华书局, 1965.

[

|

| [21] |

班固. 汉书·赵充国传. 北京: 中华书局, 1982.

[

|

| [22] |

刘峰贵. 青海祁连地区地缘与族居社区邻际关系的形成及变迁. 青海民族研究, 2003,14(3):77-80.

[

|

| [23] |

陈琼, 张镱锂, 刘峰贵, 等. 黄河流域河源区土地利用变化及其影响研究综述. 资源科学, 2020,42(3):446-459.

[

|

| [24] |

宁志忠, 王灵恩, 虞虎, 等编. 中国乡村地理. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 8.

[

|

| [25] |

赵之枫. 传统村镇聚落空间解析. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 1.

[

|

| [26] |

郎树德. 大地湾遗址房屋遗存的初步研究. 考古与文物, 2002, (5):12-17.

[

|

| [27] |

汪国富. 从大地湾遗址浅析我国古代房屋建筑发展演变的历史. 史前研究, 2006, (0):214-220.

[

|

| [28] |

叶振维, 路达, 白妙馨. 内蒙古黄河流域水污染形势分析. 环境与发展, 2014,26(4):100-103.

[

|

| [29] |

赵水霞, 李畅游, 李超, 等. 基于3S技术的黄河内蒙古段河道演变特性分析. 水利水电科技进展, 2016,36(4):70-74.

[

|

| [30] |

王建国. 关于沿黄生态带特色文化旅游产业发展的思考. 时代经贸, 2020, (9):47-48.

[

|

| [31] |

宋启超. 从“黄河百害唯富一套”到“绿色发展实现塞上江南新崛起”. 河套学院学报, 2017,14(2):1-3, 14.

[

|

| [32] |

朱士光. 论内蒙古河套地区历史时期河湖水系的变迁与土壤盐渍化问题. 人民黄河, 1989, (1):58-63.

[

|

| [33] |

赵德润, 刘健, 张玉林, 等. 黄河安澜五十年. 瞭望新闻周刊, 1996, (43):10-17.

[

|

| [34] |

张占仓, 盛广耀, 李金惠, 等. 无废城市建设: 新理念新模式新方向. 区域经济评论, 2019, (3):84-95.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |