中国自然资源资产总量丰富,但所有者职责不到位、产权主体模糊等问题依旧明显,使其无法达到生态效益和经济效益的最大化,故而探索建立全民所有自然资源资产所有权委托代理机制,是深入贯彻习近平生态文明思想、推进生态文明建设的重要举措。党的“十八届三中全会”《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出要健全自然资源资产产权制度;2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》部署全国试点工作,对于推动中国自然资源资产产权制度改革,推进自然资源治理体系和治理能力现代化具有重要意义。为此,强化所有权委托代理机制的基础理论研究亟待进一步探索和总结。

尽管自然资源资产“全民所有”与“国家所有”意义相近,然则侧重点尤有不同。(1)产权方面,全民所有的自然资源更为突出所有社会成员共同拥有自然资源资产的公共资产属性,其公共性使资源的排他性使用受到约束;(2)管理方面,全民所有的制度形式更符合在中国共产党领导下的国家治理现代化要求,凸显全体人民深度参与自然资源资产分配、管理和监督的民主进程,在公有制的生产资料产权形式上力求改革创新,是中国特色社会主义治理体系的应有之义。鉴于土地、森林、矿产、水资源等各类自然资源实施各自为政的管理格局,且短时间内难以打破“条”“块”的路径依赖,因此,健全自然资源资产产权体系,从产权理论到管理机制的学理性探索从未止步。针对自然资源资产所有权委托代理机制弱化的问题,学者提出所有权、代理权和使用权“三权分置”方案,在统一自然资源产权框架下建立健全一二级交易市场[1];就有效赋权和创造弹性提出建构和评价各类经营性自然资源资产的产权内容、有偿使用定价机制、交易的市场准入机制、收益分配机制等制度体系[2];公有制“双分”前提下坚持收益分配机制和财政支出责任对等的原则,以解决“巴泽尔困境”[3]。概而言之,有三个理论趋势值得关注:(1)以土地、森林、矿产等自然资源为依托,将其他类型的自然资源纳入统一的制度框架内实行产权代理的理论基础;(2)注重自然资源资产的清晰分类,先分类再分别进行产权权能分解,相应建立起以代理方为主导的市场体系和管理制度;(3)基于权责划分和财政支出匹配的原则,完善代理方的行为激励结构。然而在自然资源系统框架内,从产权分解过渡到行使具有激励约束特性职权的过程中,委托代理机制应当怎样布局才具备合理高效的行权逻辑,仍然需要深入研究整理。

本文边际贡献在于揭示自然资源资产“委托—代理”机制之下潜藏的“权利”到“权力”权能突变逻辑,以剩余控制权为分析工具,阐释剩余控制权促进自然资源资产的规模化经营,凸显马克思“重建个人所有制”理论下部分产权得到转移,以此为基础深入分析权能突变与产权转移过程中的行权困境,提出适用于中国国情的委托代理行权模式。

1 产权明晰与租值耗散:权能突变的理论逻辑

全民所有的自然资源资产属于公共资产,而公共资产的价值并非恒定不变。Hardin[4]给公共产品的边际供给奠定理论基础,同时也为衡量全民所有的公共资产价值以及产权制度的不完全性提供理论依据。Gordon[5]旗帜鲜明地分析了海洋渔业中的渔场价值缩水问题。张五常[6]在Gordon[5]的基础上建立了一般性的非专有资源的租值耗散理论,进而以香港的租金管制为例,探讨了政府干预所带来的租值耗散问题。公共选择理论的代表学者Barzel[7]讨论了公共产品的价格机制被替代后怎样引起租值耗散,由此逐步拓展,形成了较为系统的租值耗散理论,该理论认为本来有价值的资源或财产由于产权配置不合理,使得实际上无主的资产价值(或租金)下降乃至完全消失,即边际租值耗散为零。

租值耗散在自然资源资产的产权分解和转移中是否存在呢?长久以来,中国国有资产的产权虚置问题造就了个体寻租空间和竞争成本。有学者认为,除非国有资产的产权界定到具体官员,并且排除不确定因素,否则国有资产仍然属于无主资源[8]。张五常[6]的价值管制理论认为,政府对租金的管制造成“非专有收入”,刺激产生争夺非专有收入的制度安排,其成本抵扣了部分租值。Barzel[7]提出价格机制在限制条件下无法发挥作用,于是产生替代价格机制的其他路径。过去,人们从各类准公共物品的过度使用中得到经验,认为私有制之所以比公有制更有效率,原因在于所有权是其根本,政府只能借助行为规制、特许经营等手段减少租值耗散;但是,所有权只是产权的一个组成部分,在产权分离的条件下,其他产权模糊同样会导致租值耗散,耗散程度取决于产权相关者的选择以及制度安排的交易成本。由此,只要清晰界定了包括所有权在内的产权,建立相关制度将非专有收入转为专有收入,公有制与私有制的经济功能和社会功能都能得到良好发挥。

既然清晰界定产权有助于公共资产的产权创新和效率提升,那么清晰的产权究竟要达到什么标准?以公有制为锚,产权明晰大体具有如下特点:

(1)产权归属关系清晰[9],不论资产有怎样的动态变化,如转移和增减,都能追寻到其所有权主体;

(2)所有权主体明确[10],能够追寻到所有权主体不代表所有权主体明确,主体最理想的状态应当是所有权属于自然人个体,但对于泛化的资产所有者而言,只能退而求其次落脚于人格化主体。所谓人格化主体,是产权和财产关系的归属应当具有人的行为和特征,比如其他投资者、企业法人等非理想人格化主体,必须满足责权利边界鲜明的要求;

(3)产权相关者责权对等[11],除了所有权主体外,其他相关者也应当遵循责权对等、依责划权的原则,据此才能建立与之相适应的财产关系,如企业治理要求剩余索取权与剩余控制权对称,否则将造成资源分配不合理和主体矛盾。

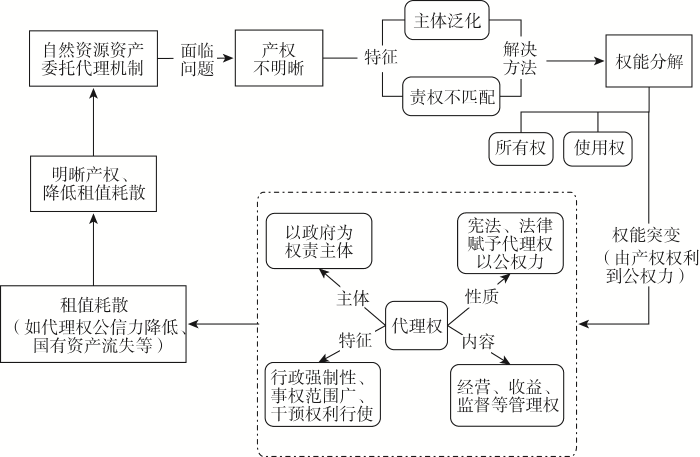

显然,自然资源资产如土地、水、矿产等与满足产权明晰仍然存在差距,比如主体泛化或责权不匹配。破解产权边界难题的主要做法之一是权能分解。典型如郭贯成等[1]认为相关产权在政府代理链条中可初步解构为所有权、使用权和代理权三大类,其中,使用权从所有权中脱胎剥离,是一项独立于所有权的完整产权,代理权则不然,是由外在的宪法或法律赋予资产实体落实经营、收益、监管等方面的管理权力。简言之,所有权和使用权属于权利,而政府无法被视为普通的代理者,因此代理权在政府主导下实乃“权力”。就源头性质而言,该项公权力来源于自然资源资产“全民所有”的权利,由法律概念转变为政治概念,行使方式与权利截然不同,具有行政上的强制性,其事权覆盖范围更广,并且能够深度干涉其他主体行使权利。从所有权“权利”转为“权力”的权能突变,造成事实上委托代理机制产权不明晰以及自然资源资产租值耗散,在矿产资源和土地资源中表现较为明显。矿产权涉及探矿权、采矿权等,这些权利在进入市场交易之前需要矿产资源管理部门实行“点对点”式审批登记,该过程实质为政府有关部门作为矿产资源资产所有权的末级代理方,将使用权、收益权等权利转让给市场主体,与此同时,政府部门开始行使法律法规赋予的代理权,推进全方位监督管理。由于探矿采矿所需资金规模较大,常有中途参与的合作,正是“点对点”一次性权利转让导致后续多主体合作门槛拔高以及管理和交易混乱,经常出现合作勘察由于缺少评估而使产权难以合法登记发证,或是矿产资源管理部门依据审计或纪检监察结果(而非矿产资源管理部门自身的检查结果)认定合作行为违反法律法规而使“代理权”的公信力下降和矿产权交易纠纷等问题。另外,国有土地转让尤其是协议转让和行政划拨体现出权能突变造成的租值耗散,原本具有较高使用价值和增值空间的土地被低价转让甚至无偿划拨,再经由变更规划改变土地性质致使国有资产大量流失,这正是权能突变使代理权具备行政上的强制性,导致原本能够以市场租金交易的土地产生租值耗散。

中国自然资源资产实行公有制,产权主体不够明晰需要进行权能分解,继而引致权能突变和自然资源资产的租值耗散。因此,对自然资源资产的管理应当在明晰产权的同时降低租值耗散(图1),保护全民所有或集体所有的自然资源资产不流失。

图1

图1

权能分解到权能突变的逻辑

Fig. 1

The logical thoughts from power decomposition to power mutation

2 产权的分散和集聚:所有权到控制权的结构性演变

尽管自然资源资产所有权的权能分解尚在研究,但“权利”突变为“权力”这一特征在代理机制中属于不可避免的重要环节,经过产权分解和权能突变,委托代理机制怎样实现产权转移和降低租耗?对于产权转移的方向和主体,马克思[12]提出“生产资料共同占有的基础上重新建立个人所有制”,这并不等于生产资料公有制转变为私有制,而是具有生产资料公有制基本特质的社会个人所有制,在公有制基础上采取其他形式将产权还给个人,那么委托代理机制是否能够实现产权全部转移至个体?

实施委托代理机制理应审慎处理产权相关者之间的委托代理关系,其中应当厘清以制度、合同等形式存在的代理契约。契约有完全和不完全之分,不完全契约理论属于物质资本的“所有权—控制权”领域基础性理论,该理论研究自然资源物质实体的所有权,有助于重新审视并从剩余控制权角度解构权力突变后产权的结构性演变。而判定自然资源资产的制度安排具有不完全契约的特性,主要依据两个方面:(1)权利虚化。由于全民所有的产权并非具体的私有产权,产权主体难以具象,无法完整赋权,故而存在权利虚化的问题,一旦产生复杂纠纷,现有制度安排不能明确处理。(2)权利让渡。初始的全民所有权授权I级委托方(国务院)代理行权,委托代理制度决定了所有权中的管理权和经营权等大部分权利让渡给政府部门,由各级政府行使不完整的自然资源资产产权权利,权能在层级之间分解也正是权利让渡的过程,并且制度安排存在赋权盲区和灵活调整的弹性空间,因此现有的制度安排难以精准预测可能出现的情况。

基于此,才能更进一步讨论所有权到代理权再到剩余控制权的变化。剩余控制权的初始概念起源于新制度经济学家格罗斯曼、哈特、摩尔等人在企业不完全契约理论基础上对一体化问题的研究。企业这种复杂的契约结构中存在着两类权利:一类是特定权利,另一类是剩余权利。若要将这些剩余权利界定清楚,必须花费在契约各方看来都不划算的交易费用,以致在事前的契约中对它们规定不甚明了。哈特[13]将剩余控制权定义为可以按任何不与先前的合同、惯例和法律相违背的方式决定资产所有用法的权力。无论实现方式如何,剩余控制权都是在初始契约没有明确规定的或然事件出现时做出相应决策的权利,是代理权在不完全契约安排下的衍生产物,其意义在于:一方面从管理权、决策权、财产关系等方面充分涵盖权利和权力两种实现权能的途径,帮助理解分解后的权能,梳理委托代理机制的底层逻辑;另一方面由于剩余控制权可堪分割与让渡,不仅有助于在代理机制作用下明晰产权,也助力价格机制发挥效用。

自然资源资产的所有权制度是立足于生态环境物质资源的权利体系,委托代理体系的第一层代理带来所有权到代理权再衍生剩余控制权的结构性变化:一则所有权的初始制度安排仅仅锁定委托代理的大致职责方向,并未精确到每一项工作,而未明确的制度安排使剩余控制权的范围较大;二则当前委托代理机制处于试点阶段,需要模糊宽泛的剩余控制权形成自运行系统,逐步促使后续制度安排成型,在首层代理基础上,再由国务院自然资源部门将剩余控制权逐层下放至省、市、区县等行政层级。

全民所有自然资源资产的层级式委托代理机制看似繁琐僵化,但与扁平化管理的集体所有自然资源资产相比较可知:在人均自然资源相对丰裕的地区,自然资源所有权的规模化以及实行委托代理机制是非常适用且有效的。

(1)全民所有与集体所有的自然资源资产相比,主要具备以下优势:

① 确权方面,大部分全民所有自然资源资产空间分布连续、连片,且范围较广,跳过分散产权到家庭户这一步骤,只需要确定资产的空间分布,方便以较低的确权管理成本达到明确产权和保护权益的目的;

② 资源整合方面,整合力度、精准度提高,则整合过程中产权纠纷少;

③ 资源利用方面,集中产权有助于自然资源资产的规模化流转和集约化利用。

中国在实施集体所有农地、林地确权改革过程中,“土地确权—明晰产权”的阶段性成果揭示了在人均资源较少的区域,界定资源产权的改革措施增进了资源的碎片化程度,一定程度阻碍了农地、林地的规模化利用,反而提升了资源交易和制度交易成本。福建省林改试点将集体林权分山到户,分散后形成碎片化林地,这类小规模经营导致林木的经济产出效率较低,难以充分实现经济价值,兼之林地产权流转范围窄,资源配置优化程度相对受限。以林票的市场化交易为目标解决碎片化问题,势必需要整体性的资源整合,比如推行“整村推进”计划,积极开展与乡村集体合作[14],或者发展社区林业,依靠专业合作社为组织依托,节减认证成本,提高信息透明度,实行区域性森林联合认证[15]。从集体林权的改革进程可以得出整体布局趋势“集体规模布局—产权明晰的分散性布局—重新整合的规模化经营需求”,明确资源产权是保护产权所有者权益和完善产权体系的重要步骤[16],但要对分散的自然资源产权深化市场化改革,整体性的资源整合必不可少。总体而言,分散再整合对应着公共到个人再到规模化集聚的产权结构性变化。

(2)不完全契约理论认为所有权对控制权可以做到完全把控,而组织层级中的剩余控制权比例取决于所有权者让渡多少控制权。根据不完全契约的有限责任论,理论上层级越多,代理责任越分散,剩余控制权越少。全民所有自然资源资产的剩余控制权俨然比集体所有自然资源资产少了一层“产权分散—重新整合”,兼之代理权作为行政力量介入的特殊性,使得所有者实际让渡更多剩余控制权,有利于经营性自然资源资产充分下沉至市场,促进部分产权向具备经营实力的市场主体转移,与理论上剩余控制权“随着责任分散而递减”的结论存在相悖之处。

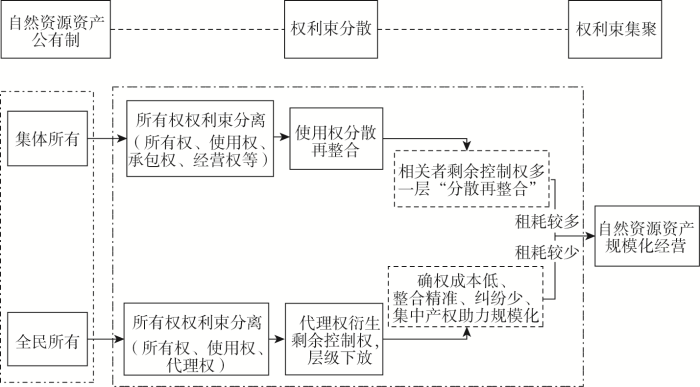

可见如果剩余控制权在层级下放过程中没有涉及产权分散,将促进自然资源资产的规模化经营。从集体所有自然资源资产先分散再整合的过程来看,自然资源资产在大多数情况下需要达到一定规模才能发挥效用、增加产能,委托代理机制在规模化经营范畴内有助于把握产权界限,因而层级分解下的剩余控制权与租值耗散呈现负相关关系。值得注意的是,按照马克思从公有制到个人所有制的产权安排,最终结果是全部产权转移,但现实情况下,委托代理机制只能实现部分经营性自然资源资产产权从全民所有转移至个体经营(图2)。

图2

图2

自然资源资产权能结构及其演变

Fig. 2

The power structure of natural resource assets and its evolution

3 自然资源资产“所有权—控制权”的行权困境

自上而下实施自然资源资产委托代理机制,一则着力克服产权主体模糊的缺陷,在所有权基础上强化产权界定,引导产权有序转移;二是为减削租值耗散而加强专有规则制定与实施,从而在保护生态环境的前提下促进资源的集约分配和高效利用。但从不完全契约理论的“所有权—控制权”结构视角来看,自然资源资产委托代理机制在发生权能突变和实现部分产权转移的同时也存在亟待解决的权力行使困境。

3.1 控制权扩张与有限责任悖论

自然资源资产委托代理机制使所有权权利在产权分解并进入政府体制后突变为代理权权力,实施代理机制在理论上代理层级责任有限,层级越多、责任越分散,剩余控制权就越少。但由于公权力具有行政特性,事实上基层治理的剩余控制权可能呈现出逐级扩张态势,与有限责任的理论认知相矛盾,主要原因在于不完全契约事后的剩余控制权通常相机配置,分配给相对重要的主体,也就是执行上级委托任务的下级代理方,令剩余控制权呈现出强度逐级扩大且混乱的趋势,主要体现在行政权力干预市场,以及基层产权纠纷和矛盾之中。

(1)行政权力干预市场有如下表征:

① 决策代理与资产损失。行政权介入市场对自然资源资产市场机制的决策产生较大影响,尤其是价格机制和资源配置。一些非合理市场决策代理行为实质上属于代理机制中出现的道德风险,不仅在一定程度上遏制了企业对经营性自然资源资产开发利用的积极性,而且导致自然资源资产流失。譬如煤炭行业的短期耗竭性开采行为致使中国煤炭企业的回采率平均只有40%左右,而国际平均回采率为60%[17]。根据国家统计局公布的数据,2022年煤炭、石油和天然气、黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿等采选业的规上工业企业利润总额分别为7023.1亿元、1687.7亿元、774.5亿元、513.7亿元、433.1亿元[18],总计10432.1亿元,按最多50%的损失计算,那么约有5216亿元的矿产资源流失。

② 政策变化快、弹性大。自2018年《环境保护法》修订以来,国务院、生态环境部等围绕环境保护和治理发布诸多环境法规,如《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》《中共中央关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,绿色低碳发展深入人心。税费作为宏观治理的重要行政手段,在应税污染物分档缴税的税额范围内,地方拥有剩余控制权以决定税额多少,政策弹性使得不同省份之间税额可相差十倍,而企业力图减少交易成本的利益趋向容易促使企业转移至“税收洼地”。

(2)基层产权矛盾纠纷层出不穷。

① 产权的权能边界纠纷。由所有权和使用权衍生而来的资格权、经营权等权能决定了未来产权权利束的分离方式,即存在新的法权概念,但权利本身及其流转主体、范围和方式受限,由此产生矛盾纠纷。

② 产权的空间边界纠纷。林地、海洋、水和湿地等资源的空间边界划定受到环境和时间迁移变化影响,且不具有连续性,影响后续利益分配。

③ 产权的利益分配纠纷。一是来自前两个层面的矛盾延伸,二是利益分配机制并不完善,容易在流转过程中因权责利匹配不合理而产生纠纷。

以上情况大多在基层剩余控制权的管理和决策范围内,权能突变后通常以行政权力的强势介入或强势风险转嫁的方式结束,利益和风险都呈现多方流向特征,最终易导致自然资源资产的租值耗散。

3.2 监管结构性缺位

自然资源资产监管贯穿产权转移全过程,由于所有者和管理者相分离,管理者与监管者相分离[19],产权转移后既要保证剩余控制权层级分解后的有效性,又需要在一定范围内限制其强度过大带来管理经营混乱的情况,因此需要建设相对独立高效的监管体制。当前试点委托代理机制有关监管的制度安排特点如下:

(1)横向监管主体范围小、独立性较低。自然资源部门作为承担所有者职责的国有自然资源资产管理机构,本身肩负国土空间用途管制职责和自然资源调查监测评价职责,并且在地方设置督察机构,起到重要的自我监管作用;领导干部的自然资源离任审计由审计部门负责监管,着重监督贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规等相关责任情况;其他如资金方面由财政部门和自然资源部门共同把控预算和绩效,人事组织方面有纪委监委主持纪律检查和行政监察。同级监管主体虽然分散,但仍然处于政府内部,监管主体范围有限且独立性弱,影响监管效果;换言之,自然资源资产监管缺少独立性强且有效的监管机构。

(2)纵向分级监管存在部分失效。从代理者职责角度分析,“国家—省级—市级”的分解路径中,由于国家和省级管理范围过大,其代理职责无法落到自然资源资产的实物体系中,到市级及以下才能着力解决所有者主体不明确、所有者主体碎片化等问题,因此上级部门具有针对性和有效性的剩余控制权出现部分缺位,造成上级监管的效用损失。

(3)监管的激励约束效用有限。由于自然资源资产有公益性和经营性类型之分,二者虽兼具保护和利用的内在目标,但经营类自然资源资产的直接经济价值远远高于生态保护价值,此种情况决定了应选择适当分类监管,公益类自然资源资产的剩余控制权应当以行政管理手段为主,譬如《建立国家公园体制总体方案》通过完善各项监测指标、构建基础数据库、引入第三方评估等方式健全国家公园的监管制度。经营类自然资源资产运用经济手段侧重于“投入—产出”经营、引导市场经济主体参与,但很难落实对市场主体的全周期监管,比如某些耕地转让经营权后出现草皮带土壤被割走售卖,导致土壤肥力大量流失,使后续耕地再利用难以为继,而缺失全周期监管致使此类“非粮化”破坏行为游离于监管之外[20]。与公益类小范围重点自然资源资产的全方位监管相比,经营类自然资源资产监管的激励约束效用受限。

从自然资源资产监管体制内剩余控制权的横纵向路径分析,需要重视结构性配置失调带来部分监管缺失,而造成监管结构性缺失的根本原因之一是政府兼具“指挥者”“运动员”和“裁判员”多重身份,难以面面俱到,不利于监管话语权反作用于决策,削弱了监管体系内剩余控制权的有效性。

4 自然资源资产委托代理机制的行权模式

自然资源资产委托代理机制在试点阶段要实现所有者主体明确、产权清晰的要求,可以尝试在不完全契约理论的框架下促进长效机制设计,以优化“所有权—控制权”结构为媒介降低全民所有自然资源资产的租值耗散。需要明确的前提是,按照马克思从公有到个人所有制的产权安排,最终结果应当是全部产权转移,但现实情况下,委托代理机制仅能实现部分经营性产权从全民到政府代理再到个体的转移,因而在“所有权—控制权”结构中也仅能遏制部分租值耗散,呈现出“全民所有—法定委托—分级代理(包含控制权分解)—部分产权转移—全面监督”的行权模式,除“全民所有”和“法定委托”由宪法和法律法规明文规定外,其余部分的具体行权路径有如下设想。

4.1 控制权分解:纵横联合形成权责张力

(1)构建自然资源资产剩余控制权分级下沉机制。自省市级往下,剩余控制权下沉难以避免逐级扩张,为避免代理职责不清、过度管理,应当使上下级之间的政府代理职能具备清晰的分级边界,以不违背法律法规和市场规律为前提,不但在主要职能方面一脉相承,而且在详细职能中拓展并维护主要职能,与有限责任相匹配,进而形成相互成就、相互制约的权能分级下沉有机体系。

(2)完善自然资源资产利用和监管的同级控制权安排。委托代理机制不仅强调纵向权能委托,也鼓励同级多方主体横向合作。横向的剩余控制权要避免因管理权分散造成多头管理的局面,关键在于同级主体之间明晰职责并建构畅通的协作机制。行政体系之内,以自然资源部门为主,领导实施对自然资源资产的利用和监管;行政体系之外,在刚性底线的基础上明确市场主体破坏生态环境的法治成本,引入大数据监管、行政监管、媒体监管和群众监管等监管方式,从提升违法成本和信息透明度等方面多管齐下,从而在制度体系中完善同级剩余控制权的安排,减少全民所有自然资源资产的租值耗散。横向主体合作机制也有利于自然资源资产的规模化发展。

(3)建立权责明晰的法律法规体系。完善自然资源资产各类别以及评估、审计和监管的法律法规,经过法律明文规定并有效落实制度安排,有利于扩大初始契约范围,从顶层设计层面遏制基层剩余控制权的扩张趋势;此外应当明确,只要权能扩大与对应的责任监管能够同步透明,落实同级控制权的监管效用,强化“条条”内的权责监管,使横向、纵向行使剩余控制权权责相宜,形成既有激励也有约束的权责张力,那么剩余控制权下沉带来的扩张便不足为虑。

4.2 产权转移:全民所有到个体经营的有序复归

(1)产权相关者减少属性交叉。首先,强调自然资源资产为全民所有,意味着所有权人与所有权的代理者身份分离,政府相关部门作为自然资源资产的管理者,由过去双角色模糊定位转变为单角色清晰定位;其次,政府内部管理者与监管者角色剥离,减少内部性寻租空间;再次,政府作为管理者要避免直接或间接参与市场经营,即剥离政府“运动员”的角色属性,才能保障自然资源资产的剩余控制权在政府管理者的指挥下顺利转移至市场主体,一定程度实现马克思“重建个人所有制”的部分产权复归目标。

4.3 全面监督:数字化与激励措施双管齐下

(1)深化数字标准化建设,扩大标准化监管空间。在剩余控制权响应放管服改革实施分级下沉的同时,对剩余控制权扩张的监管应当随之扩大数字化和标准化建设。对公益性自然资源资产引入业务公示和多方监管,将重要的数据和信息及时公开,接受人大、政协、多级政府、群众媒体等多方质询。业务的标准化建设属于标准化监管的前提与框架,“业务标准化”加“监管标准化”促使线上线下监管更为有迹可查。

(2)借由数字政府契机增强“数字监管”的独立性。数字政府建设涉及诸多方面,运用遥感、定位、人工智能等现代化技术,搜集大数据对自然资源资产进行“数字监管”,促进公益性及经营性自然资源资产的数据变化监测建立在科学合理的数字系统基础之上。更为重要的是,数字监管不应只是内部监管的延伸,而应当是监管权力的外放,使监管过程与监管结果透明化,使生态保护底线可视化,逐渐增强其独立性并成为“第三方监管”的载体,使群众、媒体、群团组织通过“数字监管”这一载体行使监督权,将不合理行为或现象诉诸法律法规,同时令政府“管理者”角色与“裁判员”角色分离,避免市场主体和基层政府部门剩余控制权的不合理干预,进而增强监管的独立性。

(3)强化自然资源资产监管的激励相容机制。要实现多维目标的激励相容,对经营类自然资源资产应当灵活运用底线思维和平衡思维。保护绿水青山就是集约利用自然资源资产的底线,了解资源环境的发展承载力,在长期规划和可持续发展中追求经济效益,激励相关企业加强技术创新以提高生产力和生产效率。自然资源资产是有限的,刚性底线有助于保障生态环境的发展质量,只有资源资产在长期乃至代际时序内得到保护,可持续利用才能成为现实,政府和市场在保护和利用的目标之间激励相容使行为基本面保持一致,从而降低监管成本。

与“委托—代理”管理机制相对应的“所有权—控制权”权能分解和突变路径中,控制权的合理行权与全民监管使得代理后不完整的所有权得到合理使用,同时,单个环节租值耗散的削减使自然资源资产所有权的整体价值得到充分体现,促进“分级代理(包含控制权分解)—部分产权转移—全面监督”行权模式在“统一所有、分级管理”基础上得到优化。

5 结论

按照自然资源资产“统一所有、分级管理”的基本行权逻辑,产权权利转移和权能突变令委托代理机制横向与纵向的行权链条出现租值耗散,这是公有制背景下必然存在的客观情况。因此,本文以不完全契约理论为研究视角,嵌入剩余控制权并分析自然资源资产“所有权—控制权”结构下的行权模式,将全民所有自然资源资产与集体所有自然资源资产置于同一个框架内,对比二者的权能结构和租值耗散,得到如下结论:(1)委托代理机制决定了经营性自然资源资产由“全民所有”过渡到“政府代理”再下沉至自然资源资产市场,该过程存在“权利”到“权力”的权能突变,有序实现“全民所有产权—公权力代理—产权个体经营”产权转移,并且向规模化经营靠拢。(2)剩余控制权逐级扩张趋势通过完善法律法规体系、控制权分级下沉机制以及同级控制权安排等方式缓解。(3)将放管服改革深入贯彻于自然资源领域,使权力下放后的业务流程得到标准化改造,标准化监管得以扩容;经由“数字监管”增强自然资源资产监管的独立性,使政府作为委托方逐步解除“裁判员”“运动员”等多重身份的桎梏,明确自然资源资产保护和利用目标的激励相容机制,制度交易成本下降,总体形成“分级代理(包含控制权分解)—部分产权转移—全面监督”的行权模式,推动产权有序转移并减少由转移产生的租值耗散。与此同时,剩余控制权作为抽象的理论分析工具,并非具象的产权权能,有鉴于此,下一步应克服理论研究的局限性,一方面通过管理实践案例进一步验证“所有权—控制权”结构的有效性,另一方面在此基础上结合横纵向权力链条探讨“权利”突变为“权力”对后续产权分解、转移、经营和管理等环节产生的影响,为构建高效有力的自然资源资产委托代理机制奠定行权基础。

参考文献

全民所有自然资源资产“三权分置”产权体系研究: 基于委托代理理论的视角

DOI:10.31497/zrzyxb.20211016

[本文引用: 2]

建立健全自然资源资产权利体系,是开展自然资源统一确权登记,推进自然资源资产价值核算和编制自然资源资产负债表的基础和前提。基于委托代理理论,按照“制度安排与市场建设欠佳——委托代理与资源监管低效——权能分解与委托代理耦合——三权分置设计”的逻辑思路,试图建构具有中国特色的新时代自然资源资产产权体系。研究发现:自然资源资产产权制度安排失灵,产权市场建设滞后,委托代理机制弱化以及资源监管失调等因素,是自然资源有效利用的主要障碍。通过对自然资源资产产权的权能分解与管理机制耦合,建立自然资源资产“三权分置”的产权体系,有利于明晰自然资源资产的所有者、代理者和使用者之间权、责、利的关系。

Design of property right system of "Three Rights Separation" of natural resource assets of the whole people: From the perspective of principal-agent theory

DOI:10.31497/zrzyxb.20211016 URL [本文引用: 2]

自然资源资产产权制度改革和体系建设思考

On the reform and construction of the property right system of natural resources assets

自然资源资产产权制度改革: 理论依据、基本特征与制度效应

Reform of property right system of natural resources assets: Theoretical basis, basic characteristics and institutional effect

The tragedy of the commons

The population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality.

The economic theory of a common-property resource: The fishery

DOI:10.1086/257497 URL [本文引用: 2]

A theory of rationing by waiting

关于国有资产管理体制的理论辨析、逻辑结构、国外经验与总体建构目标

A theoretical analysis on the management system of state-owned assets: The logical structure, foreign experiences and overall construction goals

论深化农村集体产权的现代化改革及其法治保障

On deepening the modernization reform of rural collective property rights and its legal guarantee

推进“双碳”目标下生态文明建设的创新发展

Promoting the innovative development of ecological civilization construction under the goal of "dual carbon"

我国农村集体经济“产权—市场化—规模化—现代化”发展机制及实现路径

Development mechanism and realization path of "property right-marketization scale-modernization" in rural collective economy in China

合同理论和中国下一步改革

Contract theory and China's next reform

福建省三明市林票制度改革实践与探索

Practices and exploration of forest ticket system reform in Sanming of Fujian province

南方集体林区森林经营联合认证实践应用分析

Practical application analysis about forest management group certification of collective forest region in South

中国自然资源管理体制与制度: 现状、问题及展望

DOI:10.31497/zrzyxb.20220101

[本文引用: 1]

自然资源在国家发展中扮演着重要角色。十九大以来,党和国家对自然资源管理保持高度重视,我国自然资源管理的体制、制度以及理念方法不断变革创新,逐步形成了较为符合我国国情的管理体系和模式。然而,管理实践中仍然存在诸多不足和矛盾。从我国自然资源管理体制和制度建设的现状着手,从管理对象、管理主体和管理保障三个方面,阐明自然资源管理体制和制度建设的发展困因,总结凝练当前制约管理实践发展的突出现实问题,并从构建国家安全视角下的多维自然资源管理体系和建立健全自然资源管理制度体系两个方面,为我国自然资源管理体制改革和制度建设的未来发展提供思考和建议,这将有助于我国可持续发展和生态文明建设的更进一步推进。

Management system and institution of natural resources in China: Status, problems and prospects

DOI:10.31497/zrzyxb.20220101

[本文引用: 1]

Natural resources play an important role in a country's development. Since the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in 2017, China has attached great importance to the management of natural resources. China's natural resource management systems, institutions, concepts and methods have been constantly reformed and innovated, and management systems and models that are more suitable to China's national conditions have been gradually formed, with remarkable results. However, there are still many inadequacies and contradictions in management practice. Starting from current situations of China's natural resources management system and institutional construction, this paper expounds the difficulties in developing natural resources management system and institutional construction from three aspects: management object, management subject, and management guarantee; summarizes prominent practical problems that restrict the development of management practice at present; and finally provides thinking and suggestions for China's natural resource management system reform and institutional construction in the future from two aspects: constructing the multi-dimensional natural resource management system and perfecting the natural resource management system under the perspective of national security. This will help further promote China's sustainable development and ecological civilization construction in the future.

产权视角下中国资源性国有资产管理体制创新

Systematic innovation of resourced China's state-owned assets management in the perspective of property rights

统筹自然资源资产管理和自然生态监管体制改革

Coordinate the management of natural resources assets and the reform of natural ecological supervision system

近20年中国粮食生产变化特征及其对区域粮食供需格局的影响

DOI:10.31497/zrzyxb.20210605

[本文引用: 1]

中国是一个农业大国,用占世界不到9%的耕地养活了占世界近20%的人口。国家及区域尺度粮食安全问题一直备受关注。以省为研究单元,借助GIS空间分析与统计工具,分析了1999—2018年中国粮食生产变化的总体特征、地域格局演变特征及这些变化对区域粮食供需格局的影响。研究结果表明:全国粮食总产量呈现显著增加的趋势,增长率为0.11亿t/年。北方粮食总产量呈显著增长趋势,而南方粮食总产量基本维持稳定。玉米产量的增加对这些变化起到了主导作用。在省域尺度上,近20年五种主要粮食作物(稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类)产量时空变化具有较大差异。粮食产量的变化对区域粮食供需格局产生了较大影响。特别是东南沿海地区的广东、浙江、福建三省,从稻谷和小麦两大口粮供过于求型变为了供给不足型省份。但在全国尺度上,人均粮食占有量在Y 1999—2003时段(1999—2003年五年平均情况)和Y 2014—2018时段(2014—2018年五年平均情况)分别为368.0 kg/人和461.5 kg/人;人均两大口粮占有量在Y 1999—2003时段和Y 2014—2018时段分别为220.3 kg/人和247.6 kg/人。播种面积的变化是全国及区域尺度上粮食作物产量变化的直接原因。但其根本原因则更多归因于土地利用价值驱动的属性、功能及质量的变化。此外,根据导致耕地减少的四种主要类型——“非农化”“非粮化”“荒废化”和“生态化”,探讨了其形成原因并提出相应的提高区域粮食生产的对策建议,以期对区域粮食种植格局调整及实现两大口粮需求省份向自给型省份转型提供参考。

Change in grain production in China and its impacts on spatial supply and demand distributions in recent two decades

DOI:10.31497/zrzyxb.20210605 URL [本文引用: 1]

浦东新区海域空间资源使用现状及立体利用研究

Research on the use status and stereoscopic utilization of sea area space resources in Pudong New Area