2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,国内外形势格局发生了深刻的重大变化。2021年中央经济工作会议敏锐地提出了一些资源重大问题[1,2],特别强调了三点:一是认为中国宏观形势面临着三重压力,即需求收缩、供给冲击、预期转弱。二是提出了一个很重要的关键词,就是政策发力要适当靠前,这与中国的国情和战略研究紧密相关。三是出现了初级产品这个全新的表述。所谓初级产品就是包括能源和矿产等自然资源产品,要认识它的供给和保障规律,特别强调了供给端和消费端,重点是资源节约。中央经济工作会议还提出了实现碳中和与碳达峰(“双碳”)的具体政策方案,要求传统能源的替代要逐步建立在新能源安全可靠的替代基础之上,原料用能不纳入能源消耗总量控制。在过去的能源消耗统计中,很多化石原料都是作为工业物质原材料来利用,这实际上没有排放碳而是固碳。另外,还有一个转变就是创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,防止简单层层分解。

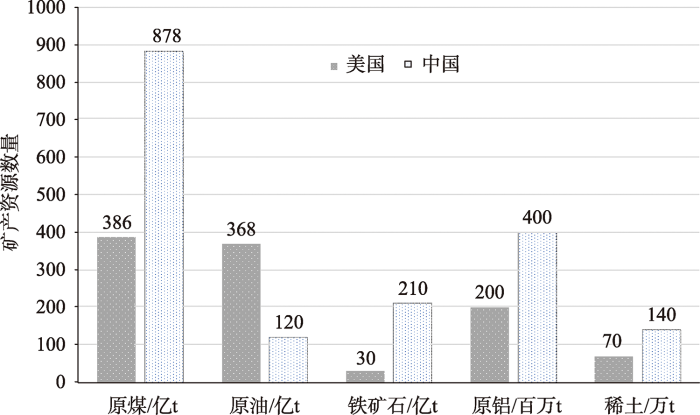

自然资源支撑了中国过去的快速经济发展,但现在及未来的资源需求模式发生了重大变革。据统计,过去40年中国和美国都消费了一些大宗战略性资源但差异明显(图1),美国除了原油的消费比中国高以外,其他大宗战略性资源的消费量都比中国低。过去40年,中国消费了约800亿t的原煤、120亿t原油、210亿t铁矿石、4亿t原铝和140万t的稀土。也就是说,中国除了原油的消耗比美国低以外,其他大宗战略性资源消耗都要比美国高2~7倍。由于大规模基础设施的建设,中国3年的水泥使用量超过美国100年的使用量。中国过去40年是遵循超强度资源消费模式,那么未来40年将会怎么办?基本判断是一些战略性资源消费不可能出现断崖式下降,未来40年中国还需要至少相当于过去40年一半以上的各种战略性能源及矿产资源,这些战略性资源的消耗一旦发生供应短缺就会出现“灰犀牛”。同时,中国尚未完成工业化,未来能源及矿产资源需求还将对资源安全供给造成威胁[3,4]。虽然大宗的矿产资源需求出现急剧下降,但一些关键性的、量小的、所谓稀有、稀散、稀少的矿产资源需求将会急剧上升。能源结构转型与技术变革引起关键矿产(锂、钴、镓、铟等)需求上升,但这些关键矿产没有独立的产能,需要与其伴生的传统有色金属矿产的产能供给;而未来这些有色金属矿产能耗高、产能仍将过剩。研究发现,中国很多关键矿产都是与传统的有色金属矿产相共生或者伴生,也就是说要把它们开采出来,需要依靠一些原来的铜、铁、铅锌等常规矿产的产能来完成[5,6]。然而,新的关键矿产资源需求上升也将加剧常规矿产资源产能过剩。过去对于能源消耗量控制是软约束,而现在则是对能源企业实行“停电关厂”的硬约束。在这样的背景下,一些战略性矿产资源供给安全在国际上引起了广泛关注,它们面临的主要挑战是资源储量有限、运输供给中断、市场价格波动、关键技术垄断、地缘政治博弈。

图1

图1

中国和美国40多年来(1978—2020年)累计消费的大宗战略性矿产资源比较

Fig. 1

Comparison of China's and the United States' cumulative consumption of bulk strategic mineral resources over the past 40 years (1978-2020)

当前中国生态优先战略对战略性资源开发利用的目标导向可能有所影响。例如,中国提出的“双碳”目标应该是一个长期愿景,但很多人把它看作是短期目标;这个目标是一个系统性目标,但很多人又把它分解碎片化。围绕自然资源综合管理,当前还有很多重大问题需要研究和讨论[7],比如,国家公园和自然保护区里面的战略性资源是否开发利用,又如何开发利用?一些压覆的矿产资源和占用耕地如何实现资源保护?风能及太阳能潜力大的地区往往与草原资源丰富地区相重叠,如何实现生态保护下的合理利用新能源?当前国土空间开发的目标导向已经发生了重大转变,过去的国土空间规划是围绕经济社会发展,现在及未来的国土空间规划更强调生态保护和绿色发展,那么国土空间、生态修复、资源利用三者如何协调?自然的和人工的生态系统修复边界在哪里?谁来修复?修复到什么标准?现在很多人提出来要搞生态修复,但各个部门都在抢着做,甚至打着“生态修复的旗号”加大工程上马力度,这里面有很多问题需要去研究。开发利用各种自然资源一定要有底线思维,无论利用还是管理资源,都要有底线思维和边界管控。中国的很多资源开发利用已经超过了资源安全的底线,国家正在实施水资源红线、土地红线、国土空间“三区三线”、战略性能源及关键矿产的总量与强度双控,等等。此外,自然资源的用途已由过去的突出经济功能(物质和能量)向现在的强调生态环境功能(服务价值)转变,这需要科学地评价自然资源如何在生态保护的前提下有序地科学开发,需要研究在什么地方能够开发资源以及开发多大规模才能不突破其资源环境承载力的阈值,需要调整国土空间规划的思维与范式,由过去以规划保发展的范式,调整为现在的逆向规划促进国土空间管控、促进生态保护和资源利用。

基于以上的现实背景,本文重点从碳中和的技术逻辑和自然资源领域的实践逻辑视角,分析提出保障新时代中国自然资源安全策略及其对策建议。

1 碳中和的技术逻辑

实现碳中和目标首先需要清晰的技术逻辑,准确回答“为什么需要碳中和”“碳中和的主要内涵是什么以及如何量化”“如何实现碳中和”“当前在发展技术路径上存在哪些认识误区”“技术进步预期及其关键内容有哪些,如何平稳有序实现碳达峰”等问题。

中国面向2030年和2060年多个发展目标需要统筹各种能源与资源的合理利用。碳中和是实现中国多个长期发展目标愿景的关键。碳中和的问题已成为全球共同的价值观。国际上围绕碳中和的目标导向有很多,一些大城市、大型企业都提出了碳中和愿景,也形成了一个全球博弈的热点。这个博弈表现为四大领域的竞争,即标准、技术、经贸、资金等竞争,其竞争的焦点则是资源、产品和价值链[8]。与此同时,中国也先后部署了许多与碳中和密切相关的宏观发展目标,如生态文明建设、高质量发展、经济社会全面转型,等等,国家各个部委也相应提出了很多措施,比如低碳发展、先进制造、绿色交通、零碳建筑、绿色金融、技术创新等。以碳中和为核心目标,所有措施都可归为五大发展路径,即,关键部门去碳化、能源供给低碳化、能源消费电气化、技术创新零碳化、治理能力现代化,围绕这五个方面有不同阶段发展目标。

碳中和不只是减少CO2排放问题。碳中和的“碳”指用CO2当量核算的温室气体,“中和”的直观定义是通过减排、清除与捕获(自然和人工的手段)达到温室气体排放量等于消除量的数量平衡。为了实现这个平衡,不仅需要减少或者消除排放,还需要采取物理或者生物等手段,形成碳吸收,也即碳汇[9]。在排放侧,CO2又占80%的碳排放,其他温室气体的排放量通过折算成为CO2当量。从碳源看,90%以上的CO2和75%的温室气体来自能源生产和消费活动。2020年,中国能源活动产生101亿t CO2。还有一部分工业生产过程包括建材、化工、金属产品等,大约产生20亿t CO2。其中一个很重要但一直没有得到相关研究重视的碳排放来源是城市固体废物的处理,每年因焚烧产生约12亿t左右CO2。

衡量碳排放水平的各种量化指标具有很大的不确定性。国际上围绕碳排放有很多量化的指标,主流指标是碳排放总量和单位GDP碳排放量(即碳排放强度)。世界各国基于不同的利益提出了各种碳减排原则,但大致可归纳为国际公平、人际公平、代际公平和效率公平等四大原则,分别以国家碳排放总量、人均碳排放量、累积碳排放量、碳排放强度为主要衡量指标。但由于各国社会经济制度、相关管理机制、生产消费体系乃至具体核算过程都存在宏观或微观的差异,产生了很多不确定性,也引发了国际应对气候变化的许多争论。

当前对碳中和的认识还存在一些量化和举措方面的误区。碳中和是排放量与移除量相抵消所体现的净零排放,而并非绝对零排放或者完全不排放。尽管碳中和的理论上覆盖所有温室气体,但具体的减排、移除或吸收的目标及方案还是侧重CO2,其他温室气体仅作鼓励目标。从目前可行技术路径及其发展预期来看,尽管理论上可以达到净零排放,但并非不存在增减浮动空间。此外,不同的净零排放定义和实施途径将会产生截然不同的结果,现有的减排策略是针对CO2增量而并非存量,因为大多数研究论证了减少CO2排放增量可以阻止气候变暖,如温控1.5 ℃或2 ℃的目标,而大气中已经存在的CO2将会持续数百年,目前暂不纳入考量。减少其他非CO2类温室气体排放可能会更快地延缓全球变暖,但削减这些排放在技术和经济上都相对仅减少CO2排放面临更为复杂的技术和经济条件。正因为如此,世界上很多国家尚未对碳中和的对象、目标及实施路径形成确定或一致认识,也就没有具体的碳中和路线图。例如,国际上广泛讨论的温控1.5 ℃和2 ℃为目标,首先围绕达到全球2 ℃温控目标达成了一个基本共识,并对更严格的温控1.5 ℃目标开展更为深入地探索,因为后者的风险和不确定性更为严峻。如果全球想达到2 ℃温控目标,各国的碳排放应在2030年尽快实现碳排放达峰,为此中国也做出了承诺。

碳中和的首要任务是促使能源供给与能源消费发生深刻调整。中国的能源消费结构可以实现新能源逐步替代常规能源,但如何替代以及何时可以替代,需要考虑能源生产的完全成本。前期模拟预测表明,2020年前后新能源的发电成本能够与传统的火电成本相当从而可以实现替代。中国光伏发电成本与煤炭发电完全成本达到一致的时间大概在2020年前后;如果不考虑煤炭燃烧的各种环境影响和外部性,煤炭发电的成本远远低于光伏发电;而如果充分考虑煤炭发电的环境外部性,光伏等新能源就有可能极大地替代煤炭资源。

中国的煤炭是优势资源,煤炭年产量峰值已经出现,但煤炭的年消费量峰值还远远没有到来。从能源角度看,碳中和的首要任务是实现能源生产和能源消费结构转变。在能源供给端,2020年,中国能源总产量是39.7亿t标煤(煤炭占69.2%),2030年和2060年中国能源总产量将分别到达50亿t和60亿t标煤。在能源消费端,2020年,中国能源总消费量是49.7亿t标煤(煤炭占57.7%),2030年和2060年将分别到达60.3亿t和63.5亿t标煤。在能源消费结构中化石能源与非化石能源的占比将由2020年的84%∶16%逐步调整为2030年的76%∶24%和2060年的20%∶80%。也就是说,即使到2060年实现碳中和仍有20%的能源消费要依赖于化石能源。

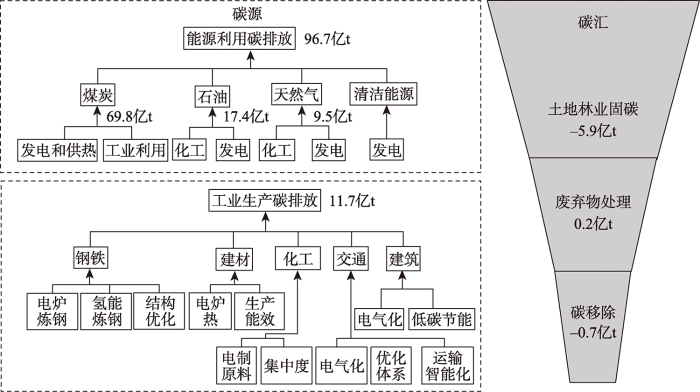

与此同时,中国的碳排放在2030年之前还要增加直到峰值,而能够固定下来形成碳汇能力仍有限。据预测和统计分析[10],从碳源看,中国2020年的能源活动碳排放为41.6亿t,工业过程为5.3亿t,两者合计46.9亿t。若按全口径温室气体统计的总排放为54.4 亿t CO2当量。2030年(图2),中国的能源活动碳排放为96.7亿t,工业过程为11.7亿t,合计在99亿~102亿t左右,全口径温室气体总排放在136 亿t CO2当量。至2060年,若按照人均碳排放降至1 t左右,中国的总排放量也在6亿~19亿t。从碳汇看,2020年,中国土地利用和林业消除的CO2只有5.9亿t,碳移除只有0.2亿t。即使到2030年,土地利用和林业消除的CO2基本不变,碳移除可以增加到1亿t。至2060年,通过能源活动减排87亿t,工业活动减排7.4亿t;土地和林草增汇10.5亿t;碳移除7.4亿t,其中负排放4.3亿t。

图2

图2

中国2030年全社会碳排放结构分解(按照102亿t估计)

Fig. 2

Decomposition of China's 2030 society-wide carbon emissions structure (estimated at 10.2 billion t)

2030年前中国能源利用的碳排放任务最为艰巨而且碳移除的潜力不大。图2按碳排放的“源”(即碳排放来源)和“汇”(即碳吸收)进行了分解,分解依据是根据IPCC以及国内外大多实证研究认识和主要结论。这里的来源是指人类活动碳排放来源。人类活动碳排放主要产生于能源利用和工业生产过程,其中后者需要扣除燃料排放避免重复核算。碳汇是指土地利用和林业对排放的碳净吸收,以及废弃物处理和碳移除产生的免除排放。按照2030年碳排放102亿t计算,碳源中有96.7亿t来自能源,主要是煤炭发电和供热(产生69.8亿t CO2)、石油化工和发电(17.4亿t),天然气化工和发电(9.5亿t)。其余11.7亿t碳排放来自工业生产,包括钢铁、建材、化工、交通、建筑等领域。然而,从碳汇看,总体消除或移除的碳排放仍非常有限,土地和林业碳汇每年能够固碳不到6亿t,废弃物处理消除碳2000多万t,各种碳移除大约7000万t,当年形成的碳汇总量还不到7亿t。需要说明的是,这里提供的碳源与碳汇预测是基于以往研究经验和目前多个预测研究的集成。

未来绿色清洁能源供给是关键,电力是能源消费的主力,需要能源供需两端发力。未来能源利用的总体方向是增加清洁能源供给和实现电力替代一次能源。煤电需要大幅度下降,风电只是平稳增长且潜力不是很大,而太阳能将成为主力,其替代潜力最大。总体上看,能源资源领域实现碳中和将面临碳排放强度高、能源结构优化难、基础设施碳排放增速快、城镇化及建筑低碳化任务重等四大压力与挑战。另外从能源及高耗能行业累计消费量来看,中国与过去200年发达国家相比,无论是人均能耗还是人均钢铁和人均水泥消费,中国的人均消费水平远低于发达国家。虽然中国的钢铁和水泥等大宗原材料消费峰值已经显现,增幅放缓,而消费总量还是巨大。随着城镇化进程加快,大量的水泥、钢材等原材料消费转变为堆积在城市基础设施和房地产的在用资源存量,这些能源基础设施建设活动造成的碳排放需要能源供给清洁化、能源消费电气化来实现。

面向碳中和长期战略目标,中国的发展新格局必将发生反复波动和周期性嬗变。过去40多年的发展历程表明,中国经济增长先后出现了黑色增长(1971—1977年)向棕色增长(1977—2001年)、黑色增长(2002—2004年)、棕色增长(2005—2010年)、绿色增长(2011—2020年),未来无论是低碳增长还是零碳增长(2021—2030年甚至2060年)都会对能源和制造业产生深刻影响,进而影响中国实现双碳目标和保障能源与资源安全等愿景。从自然固碳估算看,中国的自然生态系统固碳潜力非常有限,不能无限夸大。据统计,中国主要的碳汇包括森林碳汇45亿t、耕地碳汇14亿t、草地碳汇12亿t以及海洋碳汇14亿t。中国过去通过大量的植树造林、退耕还林、生态修复等恢复了陆地植被,森林覆被面积显著增大,但中国国土空间上的森林覆盖率是有极限的,有的缺水干旱地区不可能植树造林、面积不可能无限扩大。据测算全国陆地国土面积只能有三分之一能够植树造林,还有三分之二无法绿化种植。所以,生物固碳潜力有最大值。从人工固碳看,地质或者人工封存是碳移除重要途径但成本和代价高昂。此外,中国在一些沉积盆地开展了CO2驱油项目,已投资30多亿元。

2 自然资源领域碳中和的实践逻辑

碳中和的技术逻辑表明自然资源领域的研究与管理实践需要发挥重要作用。自然资源领域碳中和的实践逻辑是回答“自然资源领域如何认识碳中和”“需要理清哪些关键路径”“自然资源理论与方法如何支撑碳中和”等问题。

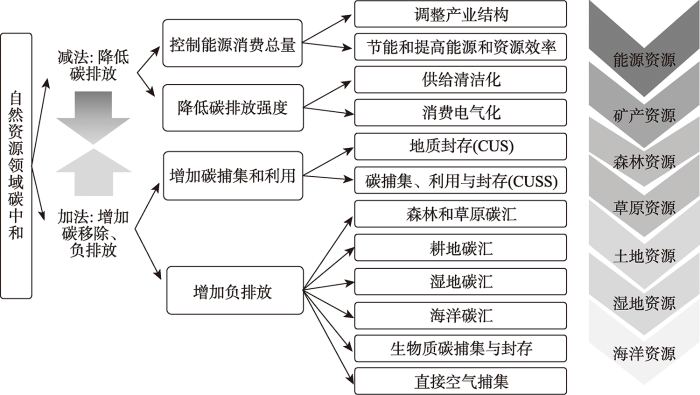

自然资源领域要实现碳中和必须遵循“一减一增”的实践逻辑。多数学者普遍认可的碳中和的基本逻辑是通过减碳、固碳和消碳等措施实现碳排放量与消减量的大致平衡。具体措施主要包括高碳能源消费减量、能源结构调整、燃料回收替代、节能提效、末端去碳减污以及自然固碳、人工消碳。碳中和是一个长期的缓慢过程,需要经过达峰期、平台期、下降期、速降期、中和期等不同阶段,每个阶段至少需要5~10年不等。当前自然资源管理要与碳中和结合起来,实施系统的科学解决方案。从全社会碳中和行动看,就是要做好减法和加法。做减法的路径有三种,一是通过减少化石能源使用、提高能源使用效率、增加清洁能源利用等实现能源结构调整;二是促使重点领域减排,包括低碳交通、智能建筑、清洁制造和可持续农业;三是利用金融工具激励促进碳减排,如碳金融和绿色金融产品。做加法的路径一般是两种,一是通过碳捕捉、碳利用和碳封存等开展技术固碳;二是利用森林、草原、土地、湿地和海洋等实现生态固碳。

自然资源领域碳中和也要遵循这个实践逻辑做减法和加法,但需要突出自然资源品类、开发利用过程及其关联效应(图3)。减法的侧重点是控制能源消耗总量和降低碳排放强度,加法的侧重点是增加碳捕集与利用和增加负排放。碳捕集与利用包括地质封存(CUS)、碳捕集和利用与封存(CUSS),可以充分利用过去开采的很多大型油气井、煤矿井和矿山地下空间。通过碳清除与捕获手段,实现从大气中吸收、汇集、清除、固定并利用CO2的运行过程,使CO2重返生物圈、岩石圈、水文圈和土壤圈。这些碳中和措施通过“一减一加”实现净零碳排放,需要能源、资源、环境、生态、经济、社会和应对地缘政治挑战的多目标协同治理,也需要自然资源管理和国土空间治理的深度、广泛参与。

图3

图3

自然资源领域实现碳中和的主要路径

Fig. 3

Major pathways to carbon neutrality in the natural resource sector

值得注意的是当前自然资源领域碳中和行动存在很多边界不清的问题。碳中和涉及到自然资源的很多领域,现在国内外很多学者和媒体模糊了自然资源、生态系统和国土空间的内涵及范围,也导致自然资源领域碳中和相关行动缺乏清晰的对象边界。过去一直认为自然资源只是提供产品和能量,其经济上有用性相对清楚。自然资源的产权边界是公有和私有,需要通过一定的技术、资金和劳动投入对其进行勘察和工程保育来实现它的价值。生态系统则不同,它主要是提供各种要素和服务,其价值是服务功能,其产权可能是公有或者私有,需要通过赋权(如特许经营)或者载能(如生态产品标签)标识其边界才能体现其经济价值。国土空间涵盖了所有的自然资源和生态系统,国土空间规划是科学划定自然资源和生态系统安全边界的一种重要手段,但目前各种规划之间的边界重叠与冲突问题较多,它们之间也需要合理协调与解决。

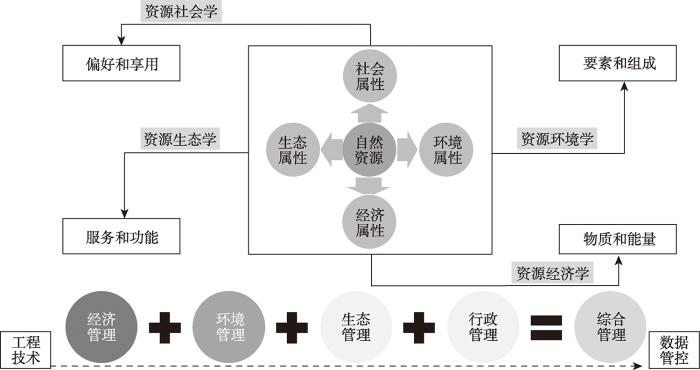

自然资源学理论与方法研究将为碳中和提供基础科学技术支撑。自然资源学的研究在国内外早已有很长发展历程,但遗憾的是在中国学科体系中还无独立地位。尽管如此,自然资源学或者资源科学必然是一门重要学科,特别是它的很多二级学科发展如土地资源学、矿产资源学、水资源学等与自然资源管理实践紧密相关。对自然资源的属性及内涵认识的转变产生了一系列跨学科探索,也形成了诸多新的学科(图4)。过去注重自然资源的经济属性,重点研究自然资源作为物质和能量来源的稀缺性及其优化配置和效率,促进了资源经济学的发展;重视自然资源作为组成要素的环境属性,催生了资源环境学;自然资源利用偏好和享用效用得到关注时产生了资源社会学;自然资源作为服务与功能的生态属性也引起广泛探讨,诞生了资源生态学。在可预见未来的自然资源管理实践更需要强调经济、环境、社会、生态等多学科探索的资源问题与公共管理问题相结合,实现综合管理目标。

图4

图4

自然资源学科研究支撑自然资源管理的发展趋势

Fig. 4

Trends in natural resource discipline research supporting natural resource management

3 面向碳中和的中国自然资源安全保障策略

面向碳中和的自然资源领域研究应在能源和资源上寻找着力点,采取针对性措施策略。

第一,优先化解高碳能源困局。传统化石能源要逐步退出历史舞台,在能源生产与消费结构中的占比将快速下降,但下降过程中出现震荡性回升可能难以避免。中国要把能源饭碗牢牢端在自己手里,煤炭又是能源系统的压舱石。2010—2020年,煤炭在中国一次能源消费结构中的比例从69.2%降至56.8%,但占比仍过半。截至2020年底,全国煤矿数量减少到4700处,全国煤矿平均单井规模由每年35万t增加到每年110万t,增长214.3%。2020年,全国原煤产量39亿t,同比增长1.4%,增速有所下降。煤炭消费总量仍在增长但占比下降,2020年全国煤炭消费量28亿t,较上年增长0.6%,占能源消费总量的56.8%,比上年下降0.9个百分点。中央要求传统能源退出路径必须建立在新能源安全可靠的替代基础之上,核心是“先立后破”,要立足以煤为主的能源国情,在清洁高效利用煤炭的基础上增加新能源消纳能力,推动煤炭与新能源的结构优化组合,因为稳定可靠的煤电系统可缓解风电光伏等新能源发电的不稳定性,也可有力支撑应对极端气候突发事件。同时,当高碳煤电逐步关闭退出后,优势的煤炭资源如何进行物质化利用值得深入研究。中央也明确指出原料用能不纳入能源消耗总量控制。近年来,中国逐步关停或退役了一大批火电厂,这些火电厂大规模退出以后,如何开展煤炭化工高效利用、健全新能源电力调峰利用,以及完善煤炭资源战略储备需要更深入的实证探索和实践检验[11]。

第二,全面推进能源和资源效率革命。据测算[12],2017年与1978年相比,中国每创造1万元GDP需要消耗1 t左右的13种大宗战略性资源,这种资源产出效率水平可以称之为“资源效率1.0”,也就是说,如果当年GDP为100万亿元的话,需要消耗100亿t上述大宗战略性资源。那么未来能否实现2.5~3.0倍的增长,甚至5.0倍数增长呢?在可预见能源和资源消费革命的推动下是完全可能的。预计至2035年中国资源产出效率将因大宗资源消耗压缩、经济产出不断增加、技术创新能力日益增强而呈现2.5~3.0倍数的“阶梯式”快速上升增长阶段,而其年消耗资源总量进入“阶梯式减慢”阶段。至2060年,中国每年大宗资源消耗可以稳定在50亿~60亿t左右,与2017年相比,资源效率水平将实现4.0倍数以上高质量增长,与1978年相比甚至实现5.0倍数发展目标。其中,发展循环经济是提高资源效率的主要途径之一,也得到了国内外研究的普遍认可。经合国家、金砖国家以及其他国家都已经实施了大量的循环经济政策,还有很多政策措施正在计划和考虑之中。这些政策重点围绕生物质、化石燃料、金属与非金属等资源循环利用,涉及到资源采掘、加工制造、消费转化、废弃物再生利用及其他利用等各个环节[13]。

第三,保障关键性战略矿产供给安全是紧迫要务[3]。尤其需要注意的是,在当前及未来能源结构转型过程中可能出现大量的新能源及原材料消耗,其中涉及到许多关键矿产资源的开发利用。关键性矿产一般是资源需求量小、少、散的矿种,种类多,存在资源风险、地缘风险、环境风险和技术风险,其影响力特别大,对清洁能源转型与碳中和将发挥极其重要的作用。中国过去的电力基础设施建设与发展消耗了大量的战略性资源,其物质存量从1993年约8000万t持续增加到2020年近9亿t,主要是水泥和钢材,其次是铝、铜材。远距离输电线路和分布式可再生能源建设将显著地改变大宗资源流动格局和资源使用效率。未来新型电动汽车的使用还将大幅度增长,这需要大量的关键性矿产为储能设备所利用。预计2050年中国的新型储能规模将达4亿kW,锂资源需求将由现在2000 t增长到25.2万t。在未来能源转型和碳中和技术路径预期下,对许多关键性战略矿产供应安全的担忧显得更加突出[14]。

第四,发挥其他非能和非矿资源的降碳增绿作用。当前自然资源管理部门正在着力强化自然生态保护修复职能,这里面大有文章可做。首先,要深入挖掘耕地碳汇潜力。中国农田有机碳密度较低,平均为36.44 t/hm2,远低于欧盟自然土壤碳密度70.8 t/hm2的平均水平,具有较高的固碳潜力。全国各地区农田有机碳储量不一,总体上西南地区高、西北地区低,华南、华东、华北等地区中等[10]。需要注意的是,尽管中国耕地最大饱和潜力大,但由于缺乏技术提升手段并且受气候变化影响,未来农田土壤有机碳可能遭受损失。其次,加强生态保护修复。在科学划定生态保护红线的基础上,充分发挥国家公园和自然保护地在增加森林碳汇与降低CO2排放方面的不可替代重要作用。据测算,每亩林地每年可产生约1 t碳汇量,至2050年全国森林覆盖率达到26%以上,净增森林面积4700万hm2,总计将产生约7亿t碳汇。

4 主要建议

总体而言,自然资源领域碳减排行动主要是通过提高自然资源利用效率、利用新能源新材料矿产、完善能源资源配置和资源治理结构等减少CO2的排放量。碳中和战略目标也要求加强保障自然资源安全的战略研究,如模拟预警、动态评估、方法创新和应用示范等。自然资源战略研究在国内外都得到高度重视。20世纪80年代,中国科学院开展了一项“2000年中国自然资源”研究,形成了一批重要研究报告和结论。比如说,当时提出的建立节材节水节地的国民经济体系建议,后来成为资源节约这个基本国策,与人口政策、环境政策并列。国际上开展了很多的战略研究,2030年、2040年、2050年自然资源可持续战略,中国也应该尽早开启2030年、2060年国家自然资源可持续战略研究。通过战略研究,可以促进学科交叉,收集整理国内外的自然资源大数据,提出各阶段重大问题。面向国家和自然资源管理需求,实现跨学科协作。利用跨学科研究范式,创新不同情景和影响因素下自然资源利用与管理的碳中和模型模拟方法,促进自然资源学与地理学、生态学、环境科学、经济学和管理学之间的交叉融合发展[15]。具体建议如下:

(1)预计中国2035年前后完成工业化和2050年实现国民经济现代化,未来仍然需要战略性资源提供支撑,自然资源的基础地位仍不可动摇[16]。建议加强自然资源的基础理论和重大战略问题的研究。

(2)面向中国2030年碳达峰和2060年碳中和战略目标,大宗战略性能源及矿产资源是“压舱石”,保护生态环境和保障经济发展同等重要,需要统筹各种自然资源的合理利用与国土空间生态保护,及时预警并妥善应对可能引发的资源供给安全;实现碳中和的重点在能源转型,关键在资源效率[12],决不能搞“碳冲锋”式运动。建议未来在推进碳中和行动中始终应该把提升资源效率作为优先目标。

(3)自然资源与生态系统、国土空间之间边界与底线各不相同,需要确保开发利用自然资源不能触碰自然生态安全底线。建议科学厘清各类边界[17],守住资源利用与生态保护的边界,这是未来实现碳中和以及自然资源管理现代化的首要任务。

(4)需要转变资源、生态、国土空间规划等传统思路。习近平总书记提出“城市发展要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则(四水原则)”也是处理“资源—人口—地区”和谐发展的最根本原则。

(5)自然资源管理需要系统科学的解决方案,建议从重点提高资源的经济价值向其经济价值、生态价值和社会价值共同提升的管理模式转变,开展系统管理和落地示范。

(6)建议开展中国自然资源安全战略研究、模拟预警、动态评估、方法创新、应用示范等方面自上而下顶层设计和自下而上的实践创新[18]。

总之,面向碳中和的自然资源综合管理,需要两端发力,一端是工程技术创新,另一端是大数据应用。为此,建议尽快开展自然资源碳中和科技途径的十大科学问题研究,包括碳达峰和碳中和(3060目标)与能源和资源关联耦合机理,碳中和的自然资源利用技术经济动态评价与预警,化石能源退出路径与其他利用策略(物质利用、战略储备),太阳能与风能开发对自然资源安全的影响与调控,电力基础设施建设对能源与物质流动的影响与对策,关键性能源矿产资源利用与新能源技术进步的关联关系,提升资源和能源利用效率的适用技术研发与应用,林草及湿地生态修复保育潜力与改进路径,林草、湿地、土地利用和碳封存实现增汇的潜力与实施路径,山水林田湖草沙与自然资源系统治理模式研究。与之相对应,在自然资源管理实践中,建议尽快实施十大重点战略行动,包括化石能源双控行动、再生能源勘查行动、资源利用提效行动、关键矿产增储行动、耕地保护修复行动、林草扩绿保育行动、湿地修复保护行动、陆海统筹协调行动、资源管理智能行动、人才技术创新行动[19]。

参考文献

中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见

http://www.news.cn/politics/zywj/2021-10/24/c_1127990632.htm , 2021-10-24.

Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on completely, accurately and comprehensively implementing the new development concept and doing a good job in carbon peak and carbon neutralization

http://www.news.cn/politics/zywj/2021-10/24/c_1127990632.htm , 2021-10-24.]

新时代下中国自然资源安全的战略思考

Strategic thinking on the security of natural resources of China in the New Era

经济新常态下中国矿业供给侧改革发展战略研究

Research on the supply side reform and development strategy of China's mining industry under the new economic normal

Material-energy-water nexus: Modelling the long term implications of aluminium demand and supply on global climate change up to 2050

Energy-material nexus: The impacts of national and international energy scenarios on critical metals use in China up to 2050 and their global implications

DOI:10.1016/j.energy.2019.05.156 URL [本文引用: 1]

碳达峰碳中和目标下自然资源管理领域的关键问题

Key issues in natural resource management under carbon emission peak and carbon neutrality targets

DOI:10.31497/zrzyxb.20220502 URL [本文引用: 1]

Sustainable minerals and metals for a low-carbon future

DOI:10.1126/science.aaz6003 PMID:31896708 [本文引用: 1]

Tree planting has the potential to increase carbon sequestration capacity of forests in the United States

DOI:10.1073/pnas.2010840117

PMID:32958649

[本文引用: 1]

Several initiatives have been proposed to mitigate forest loss and climate change through tree planting as well as maintaining and restoring forest ecosystems. These initiatives have both inspired and been inspired by global assessments of tree and forest attributes and their contributions to offset carbon dioxide (CO) emissions. Here we use data from more than 130,000 national forest inventory plots to describe the contribution of nearly 1.4 trillion trees on forestland in the conterminous United States to mitigate CO emissions and the potential to enhance carbon sequestration capacity on productive forestland. Forests and harvested wood products uptake the equivalent of more than 14% of economy-wide CO emissions in the United States annually, and there is potential to increase carbon sequestration capacity by ∼20% (-187.7 million metric tons [MMT] CO ±9.1 MMT CO) per year by fully stocking all understocked productive forestland. However, there are challenges and opportunities to be considered with tree planting. We provide context and estimates from the United States to inform assessments of the potential contributions of forests in climate change mitigation associated with tree planting.Copyright © 2020 the Author(s). Published by PNAS.

中国陆地生态系统固碳效应: 中国科学院战略性先导科技专项“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”之生态系统固碳任务群研究进展

Carbon sequestration in China's terrestrial ecosystems under climate change: Progress on ecosystem carbon sequestration from the CAS strategic priority research program

A plant-by-plant strategy for high-ambition coal power phaseout in China

More than half of current coal power capacity is in China. A key strategy for meeting China's 2060 carbon neutrality goal and the global 1.5 °C climate goal is to rapidly shift away from unabated coal use. Here we detail how to structure a high-ambition coal phaseout in China while balancing multiple national needs. We evaluate the 1037 currently operating coal plants based on comprehensive technical, economic and environmental criteria and develop a metric for prioritizing plants for early retirement. We find that 18% of plants consistently score poorly across all three criteria and are thus low-hanging fruits for rapid retirement. We develop plant-by-plant phaseout strategies for each province by combining our retirement algorithm with an integrated assessment model. With rapid retirement of the low-hanging fruits, other existing plants can operate with a 20- or 30-year minimum lifetime and gradually reduced utilization to achieve the 1.5 °C or well-below 2 °C climate goals, respectively, with complete phaseout by 2045 and 2055.

新时代中国自然资源研究的机遇与挑战

Opportunities and challenges of natural resources research of China in the New Era

DOI:10.31497/zrzyxb.20200802 URL [本文引用: 2]

保障资源安全助力双碳目标

Ensure resource security to support the dual carbon goals

World Energy Outlook Special Report: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, 2021, Paris

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions .

2050年中国能源消费的情景预测

Scenario prediction of China's energy consumption in 2050

自然资源分类相关问题探讨及新分类方案构建

DOI:10.18402/resci.2021.11.02

[本文引用: 1]

对自然资源进行统一的科学分类是开展自然资源调查评价、履行其管理职责、编制国土空间规划、实施山水林田湖草的整体保护、系统修复和综合治理、实现自然资源治理能力现代化等重大战略任务的最基础性前期工作。针对学术界、管理层和实际工作者对自然资源分类的不同意见和分歧,本文创新性地从空间、属性、用途、管理等视角提出了一个含有3个一级大类、11种二级门类、62种三级类别的新分类框架和分类方案。该方案不仅区分了自然资源的地理空间,便于分类管理和实际操作,而且区分了自然资源的不同用途与属性,很好地反映了作为物质或能量的自然资源与作为环境条件的自然要素之间类型上的差异性。研究成果为推进自然资源分类体系的完善,并与国际接轨、提升自然资源治理现代化能力,以及推动自然资源管理部门与生态环境、农田水利、国土空间规划、城乡建设等部门在自然资源、国土空间、生态修复等重大任务和目标上的有机衔接,具有重要应用价值和现实意义。

Discussion on the classification of natural resources and a new classification framework and scheme

DOI:10.18402/resci.2021.11.02

[本文引用: 1]

The scientific classification of natural resources is the most basic preliminary work for carrying out the investigation and evaluation of natural resources, fulfilling its management responsibilities, preparing spatial planning, implementing the overall protection of landscape, forest, land, lake, and grass (Shan-Shui-Lin-Tian-Hu-Cao, in Chinese) and systematic restoration and comprehensive management, and realizing the modernization of natural resources governance. In view of the different opinions and differences of academic researchers, management authority, and practitioners on natural resources classification, this article creatively proposes a new classification framework and classification scheme with three primary categories, 11 secondary categories, and 62 third-level categories from the perspective of space, attribute, use, and management of natural resources. The scheme not only distinguishes the geographical space of natural resources, facilitates differentiated management and practical operation, but also distinguishes different uses and attributes of natural resources, which well reflects the difference between natural resources as matter or energy and natural elements as environmental conditions. The results of this research have application value and practical significance for promoting the improvement of natural resources classification system and international integration, enhancing the modernization of natural resources management, and promoting the intrinsic connection between natural resources management departments and ecological environment, farmland and water conservancy, spatial planning, and urban and rural construction departments with regard to the key tasks and objectives for natural resources, territorial space, and ecological restoration.

自然资源大数据应用技术框架与学科前沿进展

DOI:10.12082/dqxxkx.2021.200671

[本文引用: 1]

自然资源大数据及其处理技术应用能够为自然资源研究与管理,特别是揭示自然资源系统要素、结构与关联研究提供基础支撑,为资源科学发展提供新思路、新方法和新技术。本文试图厘清自然资源大数据的概念、主要特征和发展趋势,分析自然资源大数据对于国民经济与社会发展的重要现实意义。自然资源大数据建设既是自然资源信息化的重要组成部分,也是提高自然资源产业及整个社会经济效率、完善自然资源治理结构和提升自然资源治理能力现代化的新手段。本文在地球系统科学体系下,构建了自然资源大数据应用研究的知识框架,基于“一图一网一平台”结构,提出建立空天地一体化自然资源大数据库和“生产-生活-生态”应用框架,探讨建立基于自然资源数据收集、处理与应用的结构体系,并以此技术框架分析了自然资源大数据应用研究的学科前沿进展和发展趋势。

Natural resources big data application technology framework and discipline frontier progress