国土空间格局与功能演变的过程亦是人地关系互动的过程[1,2]。空间形态、结构的变化过程,是空间随时间发展产生的变化(动态过程)和时间在空间上的投影,即空间在历史发展变化中留下的痕迹,是一个相对静止的状态[3]。空间功能的演变则是空间形态、结构改变的结果。近年来,国土空间格局与功能的演变及其驱动机制研究逐渐成为国内学者关注的热点问题。党的十八大报告提出“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的国土空间优化目标,使以“三生空间”为基础的国土空间优化理论体系进一步得到完善[4]。同时,国务院于2015年印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》中对“三生空间”作了进一步的论述,为国土空间格局与功能演变研究提供了理论基础。“三生空间”理论是基于系统学“要素—结构—功能”的观点而提出的[5]。要素与结构是国土空间实现基本功能的基础,分析空间形态与结构的演变是探究空间功能变迁过程的手段。为此,“三生空间”理论被广泛应用于国土资源空间格局特征[6]、演变及驱动因素分析[7,8]、国土空间优化和空间重构等方面[9,10,11]。国内对“三生空间”的研究内容主要包括“三生空间”概念与分类研究[12,13,14]、“三生空间”格局演变特征分析[15,16,17]、“三生空间”演变的驱动因素分析[18]、“三生空间”功能转变[19]与“三生空间”结构优化策略研究[20]等。总的来讲,国内学者对“三生空间”进行大量的研究,但尚存在一些不足:(1)研究尺度上以流域、省域、城市圈和经济圈等为主,对县域或更小尺度的“三生空间”研究较少;(2)“三生空间”格局演变特征研究居多,格局演变驱动因素研究较少;(3)针对“三生空间”功能转变影响因素分析有待加强。

“三生空间”理论根据空间的功能属性将国土空间分为生产空间、生活空间与生态空间。三者关系紧密,相辅相成[21]。生产空间为生活空间提供物质保障;生活空间是为保障人们基本生活需求而提供住、行、购和娱等活动空间,其空间格局的演变是人类为满足日益增长的生活需求的结果;而生态空间是为生活与生产空间提供生态环境安全保障的空间,是促进人地关系和谐发展的关键。“三生空间”在外因驱动下,其要素与结构发生改变,造成“三生空间”功能的转变。空间功能的转变是空间生产的主要过程,同时也是人与自然协同发展的结果。为此,利用“三生空间”理论能充分诠释县域国土空间的格局与功能演变的特征。同时,有研究指出,土地集约化利用和经济区位优势是造成空间演变的主要原因[22,23,24]。而旅游市场需求与政策引导是以旅游业为优势产业地区的国土空间格局与功能演变的主要驱动因素[25,26,27,28,29]。因此,本文以江西省婺源县为例,选择自中国加入WTO以来,旅游经济快速发展的2002—2018年为研究时段[30],基于2002—2018年 9期Landsat系列遥感影像,对“三生空间”进行分类,并计算“三生空间”景观格局指数,分析“三生空间”的空间分布格局及其演变特征及空间功能转换面积的空间分异特征,以揭示江西婺源县“三生空间”格局与功能演变特征,同时,采用RDA分析方法对婺源县“三生空间”格局演变的可能影响因素及其贡献率进行分析,可为县域国土空间的规划与优化提供科学依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

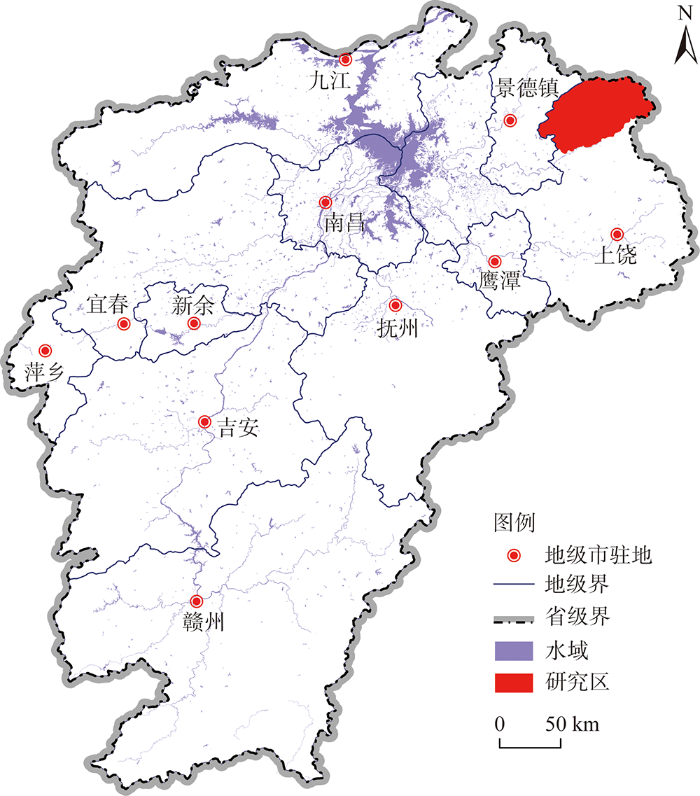

婺源县位于江西东北部,地处赣、皖、浙三省交界处(图1),地理坐标为117º22′~118º12′E、29º01′~29º34′N。婺源东邻国家历史文化名城衢州市,西接中国瓷都景德镇市,南毗世界遗产三清山、亚洲铜都德兴市,北枕著名旅游城市黄山市,是江西联接长三角城市群、海西城市群的前沿地区。婺源县属典型的南方低山丘陵区,丘陵占总面积的83.09%,呈“八分半山一分田,半分水路和庄园”的特征。婺源县地处中亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,季节特征明显。全年气候温和、雨量充沛、无霜期长。年平均气温17.9 ℃,极端最高气温41.0 ℃,极端最低气温-11.0 ℃,年平均降雨量 1962.3 mm。婺源自然地理环境优越,生态环境优良,森林覆盖率高达80%,独特的地理环境和良好的生态环境,使境内孕育了多样的生物资源。随着国家社会经济的发展,婺源县提出了“优先发展旅游产业,建设中国最美乡村”目标,大力发展乡村旅游,婺源“中国最美的乡村”已成世人共识。

图1

1.2 数据来源

婺源县域Landsat TM/ETM影像数据来自中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为 30 m,数据年份及来源卫星见表1。

表1 本文利用的Landsat TM/ETM影像来源卫星及日期

Table 1

| 来源卫星 | 条带(行)号 | 影像日期 |

|---|---|---|

| Landsat-8 | 120(40) | 2014/6/11,2016/4/29,2018/4/19 |

| Landsat-7 | 2012/10/19 | |

| Landsat-5 | 2002/9/30,2004/10/21,2006/9/25,2008/10/16,2010/8/3 |

由于2003年以后的Landsat-7影像数据存在条带丢失的问题,本文只选择了2012年的Landsat-7影像数据,并采用局部回归模型进行修复[31]。

本文所用的12个社会经济发展指标为国民生产总值、第三产业占比、旅游总收入、旅游人次、住宿与餐饮业收入、人均消费品零售总额、固定资产投资、财政支出、公路里程、旅游宣传、农村居民人均纯收入和非农业人口占比,除旅游宣传指标外,其他 11个指标数据主要来自2002—2018年间的婺源县统计年鉴以及同期的上饶市统计年鉴和江西省的有关统计年鉴。旅游宣传指标的量化方法,首先通过网络和文献搜索每一年不同媒体平台对婺源旅游事件的正面宣传,如在国际或国家级平台上宣传评分10分/次,在区域平台或省级以上平台宣传评分8分/次,省级平台上宣传的评分6分/次,市级平台上宣传的评分4分/次,在县级或以下平台上宣传的评分2分/次。

1.3 研究方法

1.3.1 “三生空间”分类方法

表2 婺源县国土空间用地分类体系

Table 2

| 一级分类 | 二级分类 | 具体用地分类 |

|---|---|---|

| 生产空间 | 农业生产空间 | 水田、旱地、园地 |

| 生活空间 | 城镇生活空间 | 城镇建设用地、城市交通用地 |

| 乡村生活空间 | 乡村居民点用地、乡村公路用地 | |

| 生态空间 | 绿色空间 | 森林、草地 |

| 蓝色空间 | 湖泊、库塘、河流、滩地 |

本文采用ENVI 5.1对研究区域Landsat TM/ETM影像数据进行辐射定标和大气校正,并根据土地利用分类,参考Google高清影像建立判读标志,对每一类土地利用类型分别选取50个训练样本,25个检验样本,采用最大似然法对研究区土地利用类型进行监督分类。通过计算,Kappa系数为0.90,解译精度达到92.06%,满足本文需要。自2002年中国加入WTO以来,社会经济发生了很大的变化[30],为此选取2002—2018年作为研究时段来分析婺源县国土空间结构与功能的演变特征,以期为探讨县域国土空间结构与社会经济的互动关系提供研究基础。

1.3.2 核密度估计

核密度估计公式如下:

式中:Fn(x) 是“三生空间”转进转出面中心点的核密度估计值;h为搜索半径(m);k为核密度函数;n为“三生空间”转进转出面中心点的样本数量(个);x-xi是两个中心点之间的估计距离(m)。

1.3.3 景观格局指数的选择与计算

为分析婺源县“三生空间”景观格局变化,定量描述“三生空间”的面积、形状、分布和结构等景观格局特征,基于景观生态学理论,选择解释景观破碎程度平均斑块面积(MPS)和最大斑块面积(LPI)、描述斑块几何形状复杂程度的分维数(PAFRAC)、描述斑块离散程度的聚集度(AI)以及反映景观异质性的香农多样性指数(SHDI)等 6个指标分析研究区“三生空间”的空间分布特征[36]。将经过ENVI 5.1软件进行监督分类后“三生空间”的栅格数据导入Fragstats 4.2,计算“三生空间”的总景观格局指数和生产、生活、生态空间各自的景观格局指数,进一步分析空间格局特征。

1.3.4 RDA分析方法

为进一步分析婺源县“三生空间”格局演变的驱动因素,采用Canoco 5.03软件分析社会经济要素国内生产总值(X1)、第三产业比例(X2)、旅游总收入(X3)、旅游人次(X4)、住宿与餐饮业收入(X5)、人均消费品零售总额(X6)、固定资产投资(X7)、财政支出(X8)、公路里程(X9)、旅游宣传(X10)、农村居民人均纯收入(X11)与非农业人口占比(X12)对“三生空间”格局影响的贡献率进行排序,并将各解释变量与各响应变量之间的相关关系进行可视化[37]。在分析各因子对“三生空间”格局演变的影响贡献排序之前,采用DCA对2002—2018年的“三生空间”景观格局指数和社会经济数据进行去趋势处理。

2 结果分析

2.1 婺源县“三生空间”时空分布特征

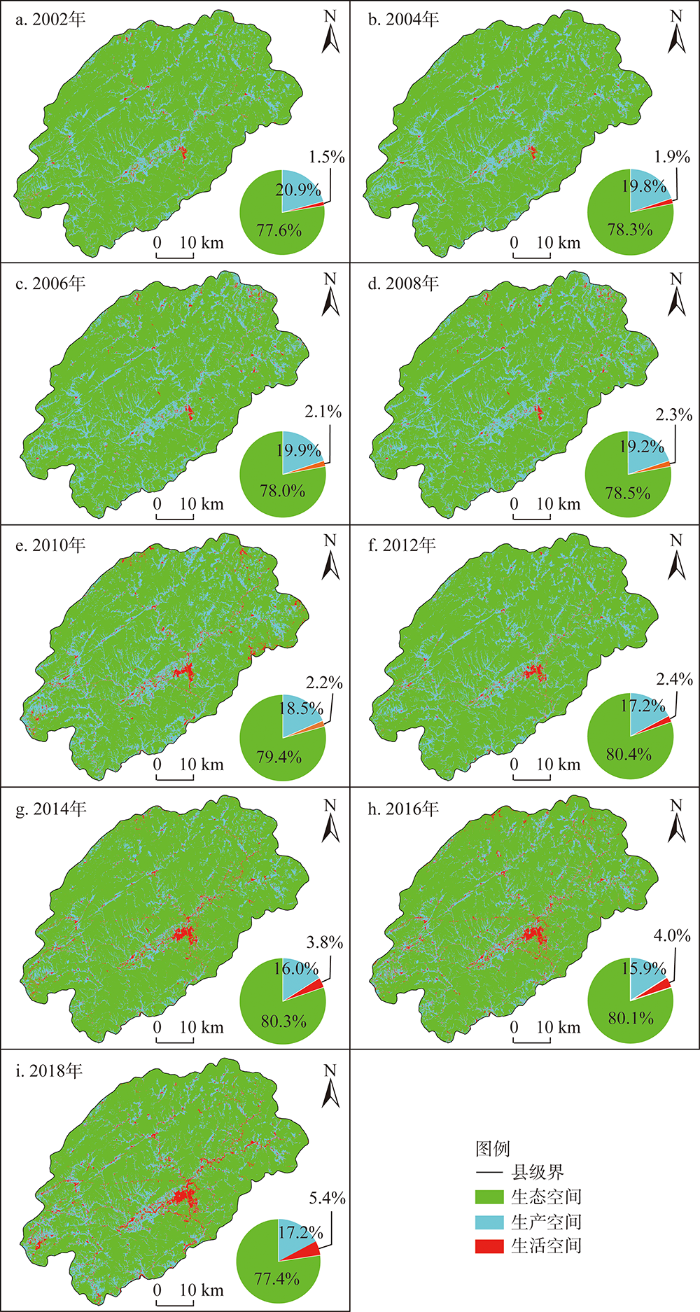

从婺源县“三生空间”的空间布局及演变特征可以看出(图2),生态空间占婺源县国土总面积的百分比最大,2002—2018年平均占国土面积的79.1%,平均每年以5.3 km2的速度增加;2002—2018年生产空间面积平均占国土面积的18.4%,呈逐年缩小趋势,从2002年的20.9%减少到2018年的17.2%,平均每年以9.4 km2的速度递减;生活空间集中在婺源主要集镇,是婺源县的社会与经济中心也是人口最为集中的区域,同时也是婺源县旅游服务产业的聚集区。随着旅游业发展,为加速配套的旅游基础设施的建设,生活用地面积不断扩大,由2002年占全县国土面积的1.5%增加到2018年的5.4%,平均每年以4.1 km2的速度递增。

图2

图2

婺源县“三生空间”的格局及演变特征

Fig. 2

Spatial patterns of "Production-Living-Ecological" space in Wuyuan county from 2002 to 2018

2.2 婺源县“三生空间”的景观格局变化

MPS、LPI一定程度上反映了“三生空间”的破碎化程度,MPS越小,LPI越小,景观破碎化越为严重。研究时段内,婺源县“三生空间”的MPS和LPI在时间上均呈减少的变化特征,说明此时段内婺源县的“三生空间”破碎化越来越严重;PAFRAC总体上呈微弱的减少趋势,说明景观形状趋于简单化。Shannon多样性指数呈增加趋势,表明研究时段随着人类社会经济活动加强、干扰强度加大,婺源县“三生空间”的异质性增强,主要景观优势度减弱(表3)。

表3 婺源县“三生空间”景观格局指数变化

Table 3

| 年份 | 平均斑块面积MPS/km2 | 最大斑块面积LPI/km2 | 分维数PAFRAC | 聚集度AI | 香农多样性指数SHDI |

|---|---|---|---|---|---|

| 2002 | 19.330 | 79.687 | 1.361 | 93.769 | 0.575 |

| 2004 | 19.567 | 56.758 | 1.358 | 93.592 | 0.614 |

| 2006 | 19.332 | 72.951 | 1.352 | 93.181 | 0.640 |

| 2008 | 20.208 | 81.554 | 1.360 | 94.609 | 0.547 |

| 2010 | 17.126 | 24.689 | 1.357 | 92.345 | 0.629 |

| 2012 | 18.593 | 54.637 | 1.365 | 93.459 | 0.650 |

| 2014 | 15.484 | 75.523 | 1.353 | 93.301 | 0.636 |

| 2016 | 14.649 | 40.461 | 1.338 | 92.848 | 0.698 |

| 2018 | 16.770 | 42.417 | 1.377 | 92.535 | 0.7031 |

婺源县由于生产空间紧接生活空间,生活空间的扩张,挤压生产空间的同时,使生产空间的破碎化增大。从表4可以看出,生产空间的MPS和LPI均呈减少的变化特征,另外AI也呈减少趋势,说明研究时段内生产空间呈破碎化、分散化趋势。PAFRAC变化不明显,说明斑块的形状变化不大。婺源县的生活空间MPS和LPI呈增加趋势。研究时段恰好是城镇化快速发展阶段,农村人口向城镇聚集,城镇化率由2002年的18.4%增加到2018年的48.7%,城镇居住空间不断扩张,生活空间斑块面积增加。同时,生活空间斑块聚集度由2002年的68.1%增加到2018年的78.3%,进一步印证了城镇化发展加大了城镇规模。生活空间的PAFRAC呈减少趋势,由2002年的1.37减少到2018年的1.05,说明居住空间的形状呈简单化、区块化发展。另外,婺源县的生态空间也受社会经济发展的影响,MPS呈下降趋势,而LPI则呈增加趋势,说明了婺源县生态空间呈两极化发展,MPS减少的同时由于婺源县相关政策(如退耕还林)的实施,增加了大斑块面积,LPI增加。

表4 婺源县“三生空间”各类空间的景观格局指数变化

Table 4

| 年份 | 平均斑块面积MPS/km2 | 最大斑块面积LPI/km2 | 分维数PAFRAC | 聚集度AI | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生产 | 生活 | 生态 | 生产 | 生活 | 生态 | 生产 | 生活 | 生态 | 生产 | 生活 | 生态 | |

| 2002 | 6.208 | 1.046 | 177.571 | 1.974 | 0.125 | 79.686 | 1.400 | 1.366 | 1.295 | 83.054 | 68.103 | 96.661 |

| 2004 | 7.598 | 1.225 | 170.943 | 2.398 | 0.050 | 56.757 | 1.409 | 1.311 | 1.316 | 84.484 | 64.765 | 96.545 |

| 2006 | 7.017 | 1.509 | 173.639 | 2.139 | 0.060 | 72.950 | 1.390 | 1.359 | 1.292 | 84.153 | 73.896 | 96.190 |

| 2008 | 5.823 | 1.701 | 179.869 | 1.705 | 0.233 | 81.554 | 1.399 | 1.329 | 1.296 | 82.119 | 69.518 | 96.403 |

| 2010 | 7.445 | 1.950 | 175.674 | 1.695 | 0.471 | 24.689 | 1.393 | 1.316 | 1.323 | 84.453 | 76.060 | 96.710 |

| 2012 | 7.148 | 2.050 | 172.659 | 0.960 | 0.224 | 54.637 | 1.409 | 1.315 | 1.303 | 83.373 | 76.307 | 96.639 |

| 2014 | 4.346 | 2.662 | 162.593 | 0.477 | 0.833 | 75.523 | 1.391 | 1.303 | 1.289 | 80.472 | 78.280 | 96.657 |

| 2016 | 4.446 | 2.393 | 132.591 | 0.656 | 0.890 | 40.461 | 1.369 | 1.293 | 1.287 | 81.379 | 78.320 | 96.399 |

| 2018 | 5.393 | 2.802 | 128.527 | 0.984 | 0.976 | 42.4168 | 1.058 | 1.052 | 1.051 | 80.879 | 78.356 | 96.279 |

综上所述,婺源县“三生空间”中生产空间和生态空间的MPS逐渐减少,而生活空间的MPS逐渐增大,说明生活空间的不断扩张,占用了生产空间和生态空间,致使空间呈破碎化发展;生活空间的AI逐渐增大,生产空间的AI逐渐降低,说明城镇规模的不断增大,交通等基础设施的建设割裂了生产空间的连续性,使生产空间更加分散化、破碎化。

2.3 婺源县“三生空间”功能转化格局演变

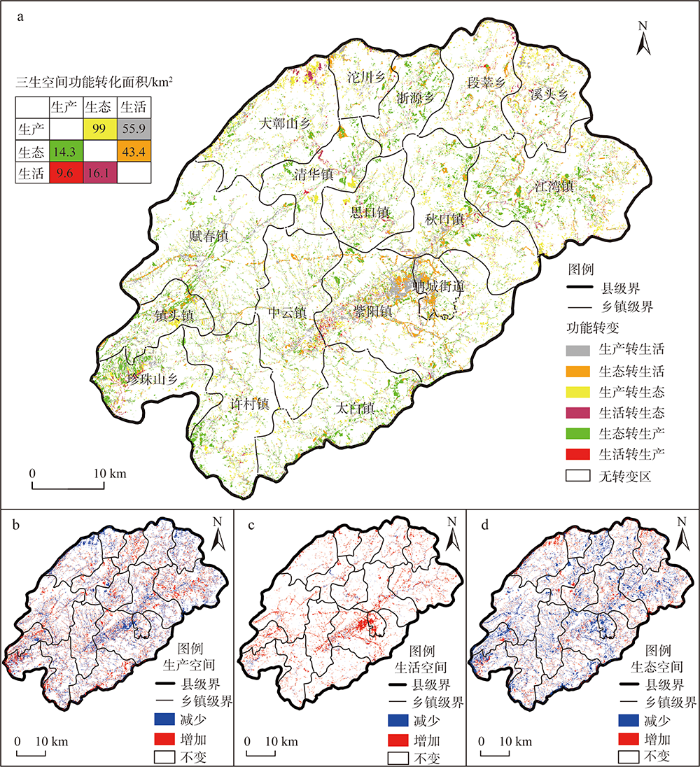

图3

图3

2002—2018年婺源县“三生空间”的功能转变特征

Fig. 3

The functional conversions among "Production-Living-Ecological" space in Wuyuan county from 2002 to 2018

从图3a中可以看出,婺源县“三生空间”功能转变较明显区域位于紫阳镇和蚺城街道,其次为江湾镇、中云镇、秋口、思口、浙源乡和珍珠山乡,而这些区域是婺源县旅游发展较快的几个乡镇,其中三分之一以上的旅游收入来自这些乡镇,说明旅游经济发展促进“三生空间”功能的转变。2002—2018年间婺源县有238.2 km2面积空间发生了功能性转变,占婺源县土地面积的13.1%。其中由生产空间转为生活空间的面积共有55.9 km2,由生态空间转为生活空间的面积有43.4 km2,由生态空间转为生产空间有 14.3 km2,由生活空间转为生态空间有16.1 km2,由生产空间转为生态空间有99 km2,由生活空间转为生产空间有9.6 km2。从转入、转出地类来看,生活空间中的转入主要以耕地为主,占转入总量的56%,林地或草地转为生活空间约占转入生活空间总量的44%;转出的生活空间较少,仅为生活空间转入量的25%。生产空间是“三生空间”中变化最大的(表5),每年以9.4 km2的速度减少,由生态空间或生活空间转为生产空间的量少,仅为23.8 km2,是转入量的15.4%。生态空间的变化幅度最小,呈缓慢增加趋势,每年约增加4.1 km2,说明全域旅游发展背景下,婺源县全社会的环保意识在增强。

表5 婺源县2002—2018年“三生空间”面积变化情况表

Table 5

| 空间类型 | 转入 | 转出 | 变化量 | 变化幅度/(km2 yr-1) |

|---|---|---|---|---|

| 生活空间 | 99.3 | 25.6 | 73.6 | 5.3 |

| 生产空间 | 23.8 | 154.9 | -131 | -9.4 |

| 生态空间 | 115 | 57.6 | 57.4 | 4.1 |

2.4 婺源县“三生空间”功能转变的空间分异特征

为进一步研究婺源县“三生空间”功能转变的空间分异特征,引用空间核密度估计方法,估计不同功能转换面积的空间分布核密度值,进而研究婺源县“三生空间”功能转换的密度与规模。基于ArcGIS空间分析工具中的核密度估计工具对婺源县不同功能空间增加与减少的面积密度与规模进行模拟,分析其空间分异特征,结果见图4。

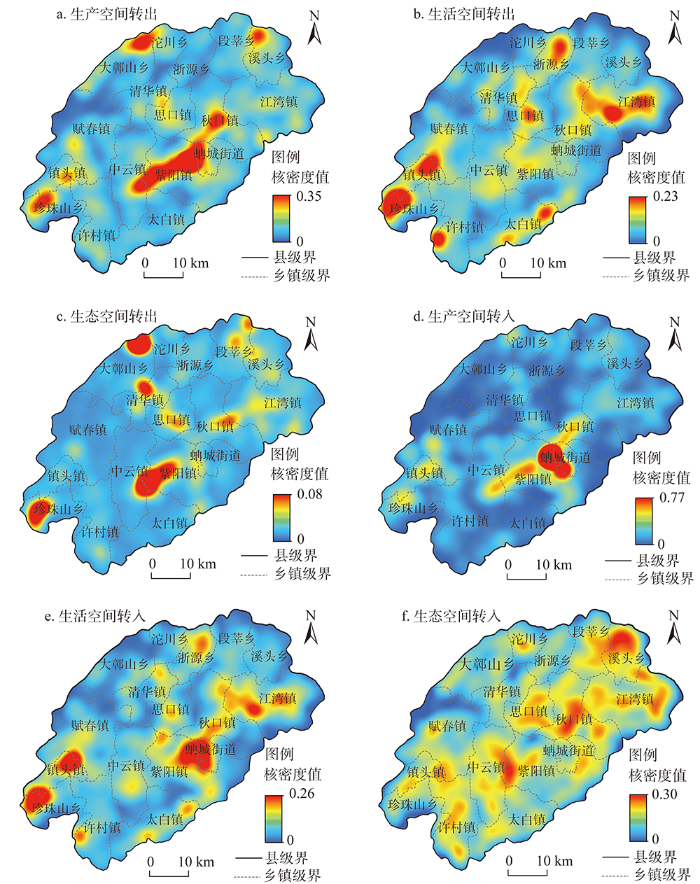

图4

图4

2002—2018年婺源县“三生空间”转换的核密度空间特征

Fig. 4

Kernel density estimations for variations in "Production-Living-Ecological" space in Wuyuan county from 2002 to 2018

从图4a、图4b可以看出,2002—2018年婺源县生产空间减少面积呈明显的空间集聚特征,生产空间转为生活空间或生态空间的高值区主要分布于紫阳镇、蚺城街道、秋口镇、珍珠山乡和沱川乡。生产空间的增加量空间分布集聚程度小于减少的面积,且转入的核密度值明显小于转出,高值区主要分布浙源乡、江湾镇、镇头镇和珍珠山乡等。而生活空间面积的增加是婺源县“三生空间”演变的最显著特征(图4c)。生活空间增加量的空间集聚程度非常高,由其他功能空间转入生活空间核密度高值区主要位于紫阳镇和蚺城街道,其核密度值高达0.77。而由生活空间转出到生产空间或生态空间的核密度总体上很低,其密度最大值仅为0.08(图4d)。单位面积上由生活服务功能的空间转为生产或生态功能的空间面积低于由其他功能转入生活服务功能的面积。为此,2002—2018年婺源县生活空间的面积总体呈增加趋势。

2.5 婺源县“三生空间”格局演变的可能影响因素

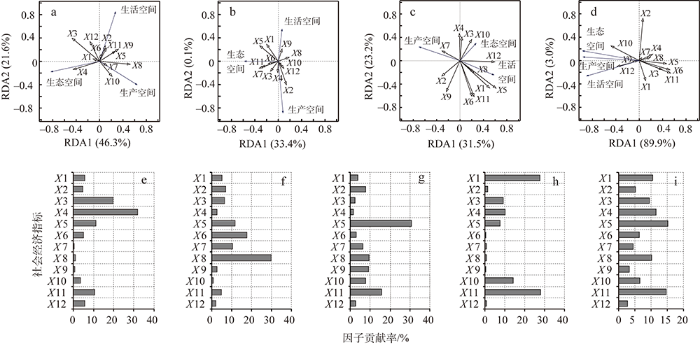

为进一步分析驱动上述“三生空间”景观格局变化的可能影响因素及其贡献率,对12个社会经济发展指标与景观格局指数进行RDA分析。结果表明,社会经济发展指标对“三生空间”斑块面积、最大斑块面积、聚集度和分维数变化的解释程度分别为67.9%、33.5%、55.9%和74.3%。

从图5a可以看出,国民经济生产总值、旅游总收入、旅游人次和非农业人口占比等与生态空间面积呈正相关,而第三产业占比、农民人均年纯收入、非农业人口占比、财政支出与生活空间面积呈正相关,旅游宣传、固定资产投资和财政支出与生产空间面积呈正相关;最大斑块面积和聚集度反映了景观斑块的破碎化情况,从图5b、图5c可以看出,旅游收入、旅游人次与生态空间最大斑块面积、聚集度均呈正相关,非农业人口占比、旅游宣传与生产空间最大斑块面积与聚集度均呈正相关,国内生产总值、住宿与餐饮业收入和财政支出与生活空间的聚集度、最大斑块面积呈正相关。12个社会经济发展指标中只有公路里程、旅游宣传和非农业人口占比与“三生空间”分维数呈正相关。

图5

图5

12个社会经济指标对“三生空间”空间格局变化的可能影响RDA排序分析

注:a~d分别是三生空间总面积、最大斑块面积、聚集度、分维数和社会经济指标之间的关系;e~i分别是社会经济指标对“三生空间”空间格局的可能影响贡献率和总贡献率。

Fig. 5

RDA analysis for the possible impacts of 12 socio-economic factors on landscape pattern indices of "Production-Living-Ecological" space

同时,婺源县社会经济发展指标对“三生空间”面积变化的可能影响贡献率最高的为旅游人次,其次为旅游总收入,然后依次为住宿与餐饮业收入、农民人均年纯收入,而固定资产投资、财政支出和公路里程对“三生空间”面积变化的影响较弱(图5e);财政支出对“三生空间”的最大斑块面积的影响贡献率最高,其次为人均消费品总额(图5f);住宿与餐饮业对“三生空间”聚集度的影响贡献率最高,其次是公路里程(图5g);农民人均年纯收入对“三生空间”分维数的可能影响贡献率最高,其次为国内生产总值(图5h)。综合可能影响贡献率排序:住宿与餐饮业收入>农民人均年纯收入>旅游人次>国内生产总值>财政支出>旅游总收入>旅游宣传>人均消费品零售总额>第三产业比例>固定资产投资>公路里程>非农业人口占比(图5i)。

3 结论与讨论

3.1 结论

县域国土空间的结构与功能演变一定程度上反映了“人”“地”互动关系,为分析婺源县旅游经济快速发展时期国土空间结构与功能演变特征,本文利用“三生空间”理论,将国土空间按功能属性分为生产空间、生活空间和生态空间;利用景观格局指数来分析婺源县国土空间结构的演变特征,同时,借助ArcGIS空间分析工具,估计国土空间功能转变的核概率密度,以说明国土空间功能转变的空间分异特征;基于RAD分析以了解婺源县“三生空间”结构与功能演变的可能影响因素。研究结论如下:

(1)2002—2018年间婺源县生活空间每年以5.3 km2的速度递增,生态空间每年以4.1 km2的速度增加,生产空间则每年以9.4 km2的速度递减,生活空间的平均斑块面积、聚集度均呈增大趋势,生态空间与生产空间的平均斑块面积减少、分维数增加和聚集度降低。

(2)2002—2018年间婺源县“三生空间”发生了功能性转变的面积中以生产、生活空间转为生态空间的面积最大,占48.3%,主要以耕地转为森林面积为主;其次为生产、生态空间转生活空间,占41.7%,且主要集中在城乡边缘;最少的为生态、生活空间转生产空间,只占10%。旅游业发展促进婺源县城镇化快速发展的同时,改善了婺源县的生态环境。

(3)婺源国土空间结构与功能的演变实质上是资本空间化与空间资本化的过程。资本空间化促进国土空间的结构演变,空间资本化又决定了国土空间功能的演变方向。婺源县国土空间的结构与功能演变受旅游介入的可能影响较大。其中,旅游人次对“三生空间”面积变化的可能影响贡献率最高,财政支出对“三生空间”的最大斑块指数可能影响贡献率最高,住宿与餐饮业收入对“三生空间”聚集度可能影响贡献率最高,农村居民年均纯收入对“三生空间”分维数可能影响贡献率最高。在旅游经济带动下的住宿与餐饮业收入对“三生空间”景观格局的综合可能影响贡献率最高。

3.2 讨论

婺源县是全国著名的文化与生态旅游县,国民经济以旅游经济为主导。研究婺源县旅游快速发展时期国土空间的结构与功能演变特征,对探究旅游经济发展与国土空间演变关系具有一定的参考价值。旅游发展对国土空间结构与功能演变具有如下可能影响:

(1)旅游业发展对“三生空间”分布格局演变的可能影响。“三生空间”的格局与功能演变是人类社会发展与自然共同影响的结果。优质的资源禀赋、优美的自然环境是推动婺源县向全域旅游区发展的旅游吸引物,推动当地旅游城镇化发展[38];致使传统乡村聚落向小城镇发展[39],城镇生活空间不断的扩张,越来越多的生态空间和生产空间被迫转变为生活空间。婺源县全域旅游发展,加快了旅游配套基础设施建设,如交通、住宿、餐饮等,促进了城镇化进程,生活空间增加。旅游业的发展促进生态空间增长的原因有:① 全社会的环境保护意识增强,特别是在这种依赖生态空间而发展旅游业的地区,人们已经尝到了保护生态环境能带来收益的甜头,同时说明旅游业的快速发展促进了全社会的环境保护意识的增强。② 退耕还林面积的增加是导致生态空间逐渐增加的另一原因。这个原因包含两方面因素。一方面,由于政府退耕还林补偿措施的执行,促进了生态空间面积的增加;另一方面,统计数据显示自2000年以来,婺源县非农人口以每年1122人的速度增加,导致从事传统农业的人数减少,致使特别是一些偏远山区的农田、耕地撂荒,自然演替成生态空间。这是生产空间减少的原因之一。

(2)旅游业发展对婺源县“三生空间”景观格局的可能影响。如上所述,旅游经济的发展,加快了旅游配套基础设施建设,如交通道路,这些基础设施割裂了生产空间的连续性,使生产空间、生态空间呈现分散化、破碎化。同时,婺源县政府大力发展全域旅游,实施旅游城镇化政策,引进旅游资本,带动旅游城镇周边乡村聚落融入餐饮业、住宿业、娱乐业和商业等,推动生活空间集聚式发展。

(4)旅游发展对“三生空间”结构与功能演变的可能机制。国土空间结构与功能的演变实质上是资本空间化与空间资本化的空间生产过程[44]。首先,政府资本与民间资本通过将国土空间进行旅游资源化。这里政府资本与民间资本是实现国土空间旅游资源化的基础[45]。空间的行动主体政府、居民与商业者都可以是资本空间化的主体。居民可以通过空间资源投资的方式参与资本空间化过程。生活空间以及生活空间中的文化景观,如婺源具有徽派特色的聚落景观以及傩文化、板龙灯舞、晒秋、茶文化等民俗文化成为婺源的乡土文化旅游资源。生产空间,如婺源的江岭梯田、浙岭梯田和篁岭梯田景观也成了乡村旅游中重要的农业观光、休闲农业旅游资源。另外,生态空间如月亮湾、鸳鸯湖、灵岩洞等自然景观,已被旅游资源化,作为婺源县重要的旅游吸引物,实现空间结构的演变。其次,旅游开发商将空间旅游资源开发成旅游产品,实现了资本空间化过程。旅游开发商通过详细规划把空间旅游资源转变成旅游产品,将资本转化为空间资源或者空间旅游资源,成为空间中的一部分,真正实现资本的空间化过程。在这其中,旅游住宿、旅游房地产开发、旅游景区的建设与旅游交通设施的建设等等都是资本空间化的过程,这个过程会造成生产空间、生活空间的扩张。最后,旅游经销商、旅游管理企业通过各种渠道将空间旅游资源包装成旅游产品向社会销售出去,最终实现空间资本化的过程。为此,以旅游经济为主导的县域,其国土空间结构与功能演变的过程是资本介入空间生产的过程,所以旅游开发中的资本介入乡土生态空间生产过程,实质是上资本的累积过程。

参考文献

江苏省乡村聚落的形态分异及地域类型

DOI:10.11821/xb201204008

[本文引用: 1]

基于江苏省2007/2008 年SPOT卫星影像,运用探索性空间数据分析、空间韵律测度等模型,定量分析了江苏省乡村聚落形态的空间分异特征,并进一步划分了地域类型.结果表明,在空间分布上,江苏省乡村聚落的集聚特征较为明显,但存在明显的空间差异性,具体表现为由沿江地区依次向北、向南呈阶梯状稀疏化分布,其整体分布与地貌类型具有较高的相关性;在规模上,江苏省乡村聚落的规模普遍偏小,小村庄的规模差距较小,规模大的村庄比重小但是差距大;乡村聚落规模分布具有低值集聚的特征,并且呈现出明显的“哑铃状”结构,即江苏北部地区和南部地区乡村聚落规模较大,而中部地区乡村聚落规模较小.在形态格局空间变化上,通过苏北、苏中、苏南地区和沿海与沿运河地区的5 条样带的格局指数测度,发现苏中地区的乡村聚落形态复杂程度高于苏北和苏南地区,沿海地区的高于沿运河地区;苏南、沿运河地区的乡村聚落具有较好的连接性;5 条样带的乡村聚落规模分异均比较明显.最后,通过构建乡村聚落形态测度指标体系,采用系统聚类的方法,将江苏省乡村聚落划分为8 种类型:徐连岗岭低密度大团块型、宿淮平原中密度宽带型、沿海垦区高密度条带型、苏中圩区中密度弧带型、江南平原中密度小团块型、湖荡岗地低密度散点型、宁眙丘陵团簇状散布型、里下河低密度团簇型.

Morphological difference and regional types of rural settlements in Jiangsu province

Changing ruralities, changing landscapes: Exploring social recomposition using a multi-scale approach

DOI:10.1016/S0743-0167(03)00006-8 URL [本文引用: 2]

基于生命机制概念的城市土地利用演化建模研究

Study of model of urban land use evolvement based on vital mechanism concept

长江经济带“三生”空间功能耦合协调的时空演化特征研究

Study on characteristics of the spatio-temporal evolution in coupling and coordination of "Ecological-Production-Living" spatial function in the Yangtze River Economic Belt

中国“三生空间”分类评价与时空格局分析

DOI:10.11821/dlxb201707013

[本文引用: 2]

本文在探究“生产—生活—生态”三生空间理论内涵的基础上,分析了土地利用功能与土地利用类型的辩证关系,依据土地利用现状分类国家标准,建立了三生空间分类与评价体系,揭示了1990-2010年间中国三生空间的格局及其变化特征。结果表明:① 生产空间主要分布在胡焕庸线东南侧的主要城市群及粮食主产区,其扩张区域主要分布于东北平原、新疆西北、宁夏、兰州—西宁、四川盆地、环渤海、长三角、厦漳泉、珠三角等地区,缩小区域主要分布在黄土高原、呼伦贝尔大草原、江汉平原、闽南丘陵等地区;② 生活空间主要集中在全国主要城市及城市群,整体上呈现“东高西低、北高南低;大分散、小集聚”的空间格局,其扩张过程表现为环渤海、长三角、珠三角三大城市群的大规模、区域式扩张和各主要省会城市的小规模、点状式扩张。③ 生态空间主要分布在胡焕庸线西北侧,整体呈现“西高东低,南高北低”的空间格局;④ 工业化、城镇化是中国三生空间变化的基本动力,西北和东北地区的农田开垦、华北平原和三大城市群的城镇化建设、黄土高原的退耕还林等是导致三生空间区域差异的主要原因。本文可以为三生空间的分类规划和优化决策提供参考依据。

Classification evaluation and spatial-temporal analysis of "Production-Living-Ecological" spaces in China

江苏省县域“三生”功能时空变化及协同/权衡关系

Spatial-temporal change and collaboration/trade-off relationship of "Production-Living-Ecological" functions in county area of Jiangsu province

Comprehensive assessment of "Production-Living-Ecological" space based on the coupling coordination degree model

DOI:10.3390/su12052009 URL [本文引用: 1]

Spatio-temporal coordination and conflict of "Production-Living-Ecology" land functions in the Beijing-Tianjin-Hebei Region, China

DOI:10.3390/land9050170 URL [本文引用: 1]

基于“三生功能”的长江上游城市群国土空间特征及其优化

Characteristics and optimization of geographical space in urban agglomeration in the upper reaches of the Yangtze River based on the function of "Production-Living-Ecological"

基于文献计量的国内“三生空间”研究现状综述

Research status summary of domestic "Three-Life Space" research based on bibliometrics

旅游乡村聚落“生产—生活—生态”空间重构与优化: 河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证

Restructuring and optimizing "Production-Living-Ecology" space in rural settlements: A case study of Gougezhuang village at Yesanpo tourism attraction in Hebei province

面向国土空间优化的三生空间研究进展

DOI:10.18306/dlkxjz.2017.03.014

[本文引用: 1]

解决经济高速增长、社会快速转型中存在的国土开发秩序混乱和资源环境代价沉重等问题是人文—经济地理学在区域可持续发展领域的重大科学命题。党的十八大报告将优化国土空间开发格局作为生态文明建设的首要举措,并提出“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”,由此构成的“三生”空间成为构建空间规划体系、完善国土空间开发保护制度和各类尺度空间落实主体功能区规划的重要基础。本文围绕国土空间优化和区域可持续发展目标,对国内外“三生”空间相关文献进行系统梳理,紧紧围绕“三生”空间的数量配比和空间配置两个科学问题进行综述,按照精度深化和尺度细化的要求,集中在“三生”功能分类、空间识别、空间优化等内容,从而勾勒出三生空间研究的框架体系。今后应重视三生空间动态演化,促进各尺度适宜性评价的统一和整合,响应“多规合一”的实践需求,最终服务于国土空间格局优化。

A literature review on optimization of spatial development pattern based on "Ecological-Production-Living" space

“三生”空间内涵与空间范围的辨析

Discussion on the concept definition and spatial boundary classification of "Production-Living-Ecological" space

中国县级“三生用地”分类体系的理论构建与实证分析

An classification systems of "Production-Living-Ecological" land on the county level: Theory building and empirical Research

福建省不同主体功能区“三生”空间格局演化研究

A study on the spatiotemporal pattern changes of "Agricultural-Living & Non-agricultural Production-Ecological" in different major function-oriented zones of Fujian province

湖北省三生空间格局演化特征分析

The spatial pattern and evolution characteristics of the Production-Living-Ecological space in Hubei province

A functional land use classification for ecological, production and living spaces in the Taihang Mountains

DOI:10.5814/j.issn.1674-764x.2019.03.002 URL [本文引用: 1]

基于“三生”空间的传统村落人居环境演变及驱动机制: 以湖南江永县兰溪村为例

DOI:10.18306/dlkxjz.2018.05.011

[本文引用: 2]

在快速城市化与乡村旅游开发背景下,从“三生”空间视角探索乡村人居环境演变特征和发展机理,可在一定程度上反映出中国传统村落发展的一般规律。本文以湖南省江永县兰溪村为例,基于参与性农村调查与评估(PRA)、GIS空间分析等方法,研究了其“三生”空间演变的过程、格局与机制,结果如下:①从“三生”空间视角,分析了传统村落人居环境与“三生”空间的系统耦合特征。认为传统村落人居环境在空间上要实现生活空间宜居、生产功能协调和生态空间优美,这与“三生”空间系统目标和特征非常契合;②从“三生”空间演变特征来看,兰溪村生活空间由血缘集聚向外围扩散转换,生产空间由农业功能向旅游功能转型,生态空间由外部整体收缩向内部斑块化发展。“三生”空间演变过程是一个相互交织、相互渗透的过程,“三生”空间逐渐由传统的人居空间向新型复合空间转变;③传统村落“三生”空间格局的演变过程,是在旅游市场需求、政府政策引导、空间行为转变和自组织反应力的内外双重驱动作用下的结果,内力驱动主要集中在农户生活空间结构特征上的延续与转化,外力驱动主要体现在生产和生态空间结构的转型与更替。

Change of human settlement environment and driving mechanism in traditional villages based on "Living-Production-Ecological" space: A case study of Lanxi village, Jiangyong county, Hunan province

基于”三生空间“的土地利用功能转型及生态服务价值研究: 以福州新区为例

Study on transition of land use function and ecosystem service value based on the conception of "Production-Living-Ecological" space: A case study of the Fuzhou New Area

基于“三生”功能的长江中游城市群国土空间格局优化研究

Research on the optimization of geographical spatial pattern of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River base on the "Production-Living-Ecological" function

基于居民行为的三生空间识别与优化分析框架

An analysis framework for identifying and optimizing Ecological-Production-Living space based on resident behavior

太原盆地东南部农村聚落空心化机理分析

DOI:10.11821/xb200104007

[本文引用: 1]

在分析和界定空心化聚落的基础上,用雷达模型揭示了空心化聚落的激发因素和潜育环境 ;依据相对空化率和绝对空化率区位商构成 2× 2阶矩阵,将该区聚落划分为 4个空心化等级 ;并利用家庭预算曲线和地价理论,探讨了空心化聚落的成因机制 ;在研究聚落空间消长和应力状况的前提下,提出了反映聚落空心化的 5种过程模型,最后探讨了制止聚落空心化的若干措施。

The analysis of rural settlement hollowizing system of the Southeast of Taiyuan Basin

中国农村聚落空心化问题实证研究

Empirical study on "Village-hollowing" in China

城市化背景下的“空心村”现象及其对策探讨: 以江苏省为例

Study on the inner-decaying village and the countermeasures with Jiangsu province as the case

经济发达地区乡村聚落用地模式演变: 以无锡市惠山区为例

DOI:10.11821/dlyj201511014

[本文引用: 1]

基于空间形态与功能结构视角,运用空间分析和参与式评估方法,利用聚落用地现状与多时相遥感影像数据,分析经济发达地区乡村聚落用地格局与功能演变特征,总结不同类型村域聚落用地演变模式,从制度变迁视角讨论演变机制与调控路径。结果表明:1980年代以来聚落用地增长近1倍,扩张强度先增后减,呈倒“U”型变化,但集聚分布的格局并未改变;工业、旅游住宿、商贸服务等非居住用地快速增长,以居住为主的用地模式逐步转向居住—工业—旅游—商服多元复合型的用地模式。工业和旅游村聚落用地呈“飞地状”拓展,用地功能多元化、形态规则化,农业村聚落延续以居住为主的用地模式和传统形态。制度变迁引导了乡村功能分异,加速了聚落用地类型及功能多样化,可以因地制宜采用“工业城镇、旅游小镇和柔性集中居住”等模式引导聚落用地布局优化。

Spatio-temporal change of landuse pattern of rural settlements in developed area: A case study of Huishan distirict in Wuxi city

集聚型农业落文化景观的演化过程与机理: 以山东曲阜峪口村为例

Cultural landscape evolution of cluster agricultural village: The case of Yukou village in Shandong province

湘中丘陵地区乡村文化景观的演化及其机理分析

Evolution of rural culture landscape and its mechanism analysis in Xiangzhong Hilly Region

黄淮海平原中部地区村庄格局演变实证分析

The empirical analysis of the village pattern evolution in the central part of Huang-Huai-Hai Plain

旅游地乡村聚落演变与土地利用模式: 野三坡旅游区三个旅游村落案例研究

DOI:10.11821/dlxb201404009

[本文引用: 1]

旅游村落在旅游地系统演化中扮演着重要的角色,并逐步成为中国新型城镇化过程中重要的乡村发展类型。研究采取参与式农村评估(PRA)、GIS 空间分析和Google earth 高清遥感影像相结合的方法,以野三坡旅游区3 个旅游乡村聚落为例,从土地利用和空间形态变迁两个维度,分析了旅游业诱导下旅游地乡村聚落的空间演变规律。研究发现,因区位条件的差异,乡村聚落土地利用模式演变呈现出“核心—边缘”的差异,距离核心景区越近的村落,土地集约利用程度越高,旅游功能愈加完善,村落风貌格局变化愈大。其中,苟各庄村用地容积率由0.17 提高到0.44,但村落原真性破坏最严重,原真性指数为仅为0.048,是3 个村子最低的,其旅游功能也最完善;刘家河村落土地扩张规模最大,建设用地由173564 m<sup>2</sup>扩展到341128 m<sup>2</sup>,增幅达到96.54%,村落的原真性相对保持稳定,为0.566,旅游功能相对完整;上庄村是原真性保持最好的村落,原真性指数则高达0.942,但是其建设用地规模和用地强度则最低,但其旅游功能也最单一。显然,在具体空间形态上,3 个村落也表现为“现代城镇”—“半城镇化”—“传统村落”的过渡特征,并对应形成“就地重建型”、“飞地开发型”、“原地利用型”3 种空间重构模式。乡村聚落作为乡村旅游发展的最基本空间单元,这3 个乡村聚落发展模式隐含着旅游地传统乡村聚落“旅游化”空间演变的阶段形态,这种空间模式在国内旅游地乡村聚落演变中具有一定的代表性。

Spatial morphology evolution of rural settlements induced by tourism: A comparative study of three villages in Yesanpo Tourism Area, China

中国文化产业政策演进研究(2002—2016)

The evolution of Chinese cultural industry policies in 2002-2016

基于单一影像局部回归模型修复的Landsat 7 ETM SLC-OFF图像质量评价

Image quality evaluation of landsat 7 ETM SLC-off based on a single image local regression model retrieved

中国“三生用地”分类及其空间格局

An Ecological-Living-Industrial land classification system and its spatial distribution in China

基于“三生空间”的城市国土空间开发建设适宜性评价: 以宁波市为例

Land spatial development and suitability for city construction based on "Ecological-Living-Industrial" space: Take Ningbo city as an example

中原经济区传统村落分布的时空格局及其成因

Temporal-spatial pattern differentiation of traditional villages in central plains economic region

古徽州传统村落空间演化特征及驱动机制

Spatial evolutionary characteristics and driving mechanism of traditional villages in Ancient Huizhou

土地利用分类对景观格局指数的影响

Research on the influence of land use classification on landscape metrics

潮沟对黄河三角洲湿地典型景观格局的影响

Impacts of tidal channels on typical landscapes of wetland in the Yellow River Delta

洛阳白云山旅游区乡村聚落格局演变与机理研究

Evolution and mechanism of rural settlement pattern in Baiyun Mountain Tourist Area, Luoyang city

旅游发展中传统村落向小城镇的空间形态演变

Study on evolution of spatial form from traditional village to small town under background of development of tourism

乡村生产空间系统功能评价与格局优化: 以重庆市巴南区为例

Evaluation and pattern optimization of rural production space system function: A case study of Banan district, Chongqing Municipality

人地关系驱动下浙北乡村聚落空间演变与发展研究

Study on spatial evolution and development of Northern Zhejiang rural settlements driven by human-land relationship

基于力学平衡模型的耕地多功能演变及其协调性分析: 以珠江三角洲为例

The coordination and evolution of farmland multifunctionality based on a mechanical model: A case study of the Pearl River Delta

基于CLUE-S模型的县域生产—生活—生态空间冲突动态模拟及特征分析

Dynamic simulation and characteristic analysis of county "Production-Living-Ecological" spatial conflicts based on CLUE-S model