Quaternary landscape ecology: Relevant scales in space and time

1

1988

... 土地利用问题始终是全球社会生态系统演变过程中的全局性、战略性重大问题.数千年来,人类一直在通过将自然区域转化为农业生产和定居点来改变土地资源配置格局[1].至20世纪,全球40%~50%的陆地表面已被显著转变以实现生产生活目标[2].面对伴随社会经济发展与快速城镇化衍生的生态系统退化、自然资源利用变化、土地管理效率低下等问题,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,强调“全面提高资源利用效率”.鉴于此,作为增强土地节约集约利用水平、提高土地资源管理与利用效率、促进土地资源可持续利用的现实途径,土地资源优化配置对于缓解土地用途冲突、实现人地和谐发展意义重大[3]. ...

Human-modified ecosystems and future evolution

1

2001

... 土地利用问题始终是全球社会生态系统演变过程中的全局性、战略性重大问题.数千年来,人类一直在通过将自然区域转化为农业生产和定居点来改变土地资源配置格局[1].至20世纪,全球40%~50%的陆地表面已被显著转变以实现生产生活目标[2].面对伴随社会经济发展与快速城镇化衍生的生态系统退化、自然资源利用变化、土地管理效率低下等问题,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,强调“全面提高资源利用效率”.鉴于此,作为增强土地节约集约利用水平、提高土地资源管理与利用效率、促进土地资源可持续利用的现实途径,土地资源优化配置对于缓解土地用途冲突、实现人地和谐发展意义重大[3]. ...

Optimising land use allocation to balance ecosystem services and economic benefits: A case study in Wuhan, China

2

2019

... 土地利用问题始终是全球社会生态系统演变过程中的全局性、战略性重大问题.数千年来,人类一直在通过将自然区域转化为农业生产和定居点来改变土地资源配置格局[1].至20世纪,全球40%~50%的陆地表面已被显著转变以实现生产生活目标[2].面对伴随社会经济发展与快速城镇化衍生的生态系统退化、自然资源利用变化、土地管理效率低下等问题,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,强调“全面提高资源利用效率”.鉴于此,作为增强土地节约集约利用水平、提高土地资源管理与利用效率、促进土地资源可持续利用的现实途径,土地资源优化配置对于缓解土地用途冲突、实现人地和谐发展意义重大[3]. ...

... 土地利用规划的技术核心是土地资源优化配置,可分为土地数量结构优化与土地资源空间优化[35].早期国土部门的土地利用规划任务内容就是依托国民经济发展中长期计划,统筹产业用地数量和空间布局[36].一般而言,传统的土地利用规划多考虑如何兼具生态与经济价值的双重目标,在实现较小的生态价值成本前提下通过平衡空间差异和提升利用效率增加较大的经济效益,这种方法体现了“效率优先”的思想,但在考虑土地利用效率的同时并未“兼顾公平”[3].此外,土地利用总体规划核心目标是实现用地类型的数量制定和空间安排,尚不能清楚界定具体的用地经营管理方式(例如,农用地的种植制度、灌溉措施、投入强度、栽培方式),导致土地用途与经营管理方式之间存在割裂,影响资源配置效率[36]. ...

Modelling agricultural land use allocation in regional Australia

1

2013

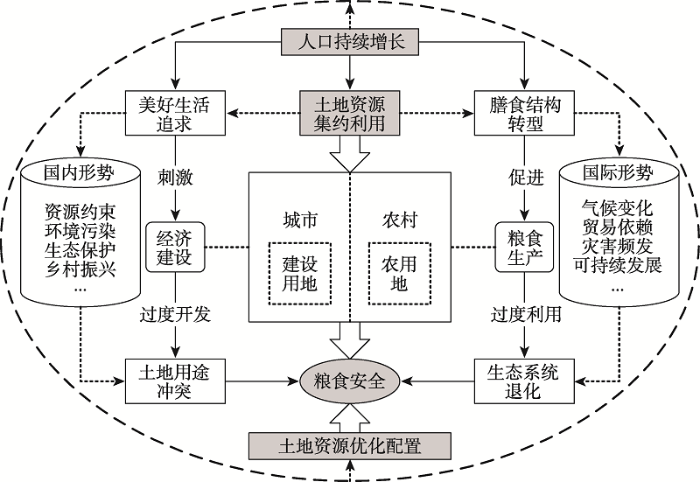

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Revitalize the world's countryside

1

2017

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Farming and the geography of nutrient production for human use: A transdisciplinary analysis

1

2017

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Tradeoffs around crop residue biomass in smallholder crop-livestock systems: What's next?

1

2015

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification

1

2012

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Improving eco-efficiency for the sustainable agricultural production: A case study in Shandong, China-ScienceDirect

1

2019

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Exploring cultivated land evolution in mountainous areas of Southwest China, an empirical study since the 1980s

1

2020

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Why tenure responsive land-use planning matters: Insights for land use consolidation for food security in Rwanda

1

2019

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

基于共轭角力机制的区域资源环境综合承载力评价模型

1

2019

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

基于共轭角力机制的区域资源环境综合承载力评价模型

1

2019

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

Simulation on optimized allocation of land resource based on DE-CA model

1

2015

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

土地利用空间优化配置研究进展与展望

2

2009

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

土地利用空间优化配置研究进展与展望

2

2009

... 与此同时,全球粮食安全正面临一系列严峻挑战.2020年,新冠肺炎大流行以及非洲东部史无前例的沙漠蝗虫爆发导致粮食供应中断和收入不足,国际粮食贸易市场波动严重威胁着世界粮食安全.随着政策制定者对全球环境变化的潜在影响和粮食安全问题给予更多关注,深入了解以农用地资源配置为核心内容的农村土地利用逐渐成为全球学术界的焦点[4,5].据统计,世界范围内83%的农场是小农户耕作系统[6],其生计强烈依赖于有效的土地管理和分配[7],因此发展中国家的小农户主导耕作景观成为全球粮食安全的支柱[8].作为世界上最大的发展中国家,中国用全球9%的耕地让世界22%的人口实现了小康生活.虽然我国粮食生产实现十七连增,但粮食安全基础仍不稳固,结构性矛盾依然存在.第二次全国土地调查显示,我国人均耕地面积仅为913 m2,仍不及世界水平的一半[9].在全球新冠肺炎疫情冲击的时代背景下,如何确保粮食安全成为土地科学领域的热点话题[10,11].研究表明,基于土地资源优化配置的资源承载力调控是保障粮食安全的重要政策工具[12](图1).因此,通过科学预测土地利用供需状态落实节约集约用地方案,进而有效地解决土地供需矛盾、实现土地资源优化配置是土地资源合理利用亟待解决的关键问题[13,14]. ...

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

中国耕地资源安全问题及相关对策思考

1

2002

... 面对经济持续快速增长、统筹城乡发展、乡村振兴等社会经济发展趋势及其对土地资源利用优化的新要求,中国土地资源保护与利用战略必须坚持以严格保护耕地、优化建设用地、集约利用土地为准则,通过完善和创新土地资源管理制度丰富土地资源优化配置思路[15].然而,传统的以“数量—空间耦合”为核心的国土资源优化配置已难以满足当前人类追求美好生活的需求和可持续发展的目标要求.因此,国际国内新形势下,探索与中国经济发展阶段特征相适应的土地利用配置新机制、新模式和新途径尤为重要[16].南京大学地理与海洋科学学院是我国最早设立的地理学院(系)之一,长期以来面向国家目标和地方建设的迫切要求,顺应国内外地理科学、土地科学发展的客观趋势,致力于土地资源利用与配置问题研究,服务于国家重大战略需求.依托几代学者的努力与积淀,在土地资源开发利用与评价、规划与整治、政策与管理等方面取得积极成效,形成了鲜明的研究特色.本文通过系统梳理中国土地资源优化配置主要研究内容及其内涵延展路径,综合回顾南京大学地理学系的学术贡献,并总结粮食安全视角下的我国土地资源优化配置机遇与挑战,以期为未来土地资源优化配置研究的发展方向提供思路和借鉴. ...

中国耕地资源安全问题及相关对策思考

1

2002

... 面对经济持续快速增长、统筹城乡发展、乡村振兴等社会经济发展趋势及其对土地资源利用优化的新要求,中国土地资源保护与利用战略必须坚持以严格保护耕地、优化建设用地、集约利用土地为准则,通过完善和创新土地资源管理制度丰富土地资源优化配置思路[15].然而,传统的以“数量—空间耦合”为核心的国土资源优化配置已难以满足当前人类追求美好生活的需求和可持续发展的目标要求.因此,国际国内新形势下,探索与中国经济发展阶段特征相适应的土地利用配置新机制、新模式和新途径尤为重要[16].南京大学地理与海洋科学学院是我国最早设立的地理学院(系)之一,长期以来面向国家目标和地方建设的迫切要求,顺应国内外地理科学、土地科学发展的客观趋势,致力于土地资源利用与配置问题研究,服务于国家重大战略需求.依托几代学者的努力与积淀,在土地资源开发利用与评价、规划与整治、政策与管理等方面取得积极成效,形成了鲜明的研究特色.本文通过系统梳理中国土地资源优化配置主要研究内容及其内涵延展路径,综合回顾南京大学地理学系的学术贡献,并总结粮食安全视角下的我国土地资源优化配置机遇与挑战,以期为未来土地资源优化配置研究的发展方向提供思路和借鉴. ...

中国土地利用战略创新及其模式体系

1

2009

... 面对经济持续快速增长、统筹城乡发展、乡村振兴等社会经济发展趋势及其对土地资源利用优化的新要求,中国土地资源保护与利用战略必须坚持以严格保护耕地、优化建设用地、集约利用土地为准则,通过完善和创新土地资源管理制度丰富土地资源优化配置思路[15].然而,传统的以“数量—空间耦合”为核心的国土资源优化配置已难以满足当前人类追求美好生活的需求和可持续发展的目标要求.因此,国际国内新形势下,探索与中国经济发展阶段特征相适应的土地利用配置新机制、新模式和新途径尤为重要[16].南京大学地理与海洋科学学院是我国最早设立的地理学院(系)之一,长期以来面向国家目标和地方建设的迫切要求,顺应国内外地理科学、土地科学发展的客观趋势,致力于土地资源利用与配置问题研究,服务于国家重大战略需求.依托几代学者的努力与积淀,在土地资源开发利用与评价、规划与整治、政策与管理等方面取得积极成效,形成了鲜明的研究特色.本文通过系统梳理中国土地资源优化配置主要研究内容及其内涵延展路径,综合回顾南京大学地理学系的学术贡献,并总结粮食安全视角下的我国土地资源优化配置机遇与挑战,以期为未来土地资源优化配置研究的发展方向提供思路和借鉴. ...

中国土地利用战略创新及其模式体系

1

2009

... 面对经济持续快速增长、统筹城乡发展、乡村振兴等社会经济发展趋势及其对土地资源利用优化的新要求,中国土地资源保护与利用战略必须坚持以严格保护耕地、优化建设用地、集约利用土地为准则,通过完善和创新土地资源管理制度丰富土地资源优化配置思路[15].然而,传统的以“数量—空间耦合”为核心的国土资源优化配置已难以满足当前人类追求美好生活的需求和可持续发展的目标要求.因此,国际国内新形势下,探索与中国经济发展阶段特征相适应的土地利用配置新机制、新模式和新途径尤为重要[16].南京大学地理与海洋科学学院是我国最早设立的地理学院(系)之一,长期以来面向国家目标和地方建设的迫切要求,顺应国内外地理科学、土地科学发展的客观趋势,致力于土地资源利用与配置问题研究,服务于国家重大战略需求.依托几代学者的努力与积淀,在土地资源开发利用与评价、规划与整治、政策与管理等方面取得积极成效,形成了鲜明的研究特色.本文通过系统梳理中国土地资源优化配置主要研究内容及其内涵延展路径,综合回顾南京大学地理学系的学术贡献,并总结粮食安全视角下的我国土地资源优化配置机遇与挑战,以期为未来土地资源优化配置研究的发展方向提供思路和借鉴. ...

基于GECM与CA+ANN模型的土地资源优化配置与模拟

1

2012

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

基于GECM与CA+ANN模型的土地资源优化配置与模拟

1

2012

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

Multiple subregion allocation models

1

1992

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

中国东南沿海地区耕地资源保护与可持续利用

1

1999

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

中国东南沿海地区耕地资源保护与可持续利用

1

1999

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

集约用地呼唤土地资源市场配置

2

2011

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

... [20]. ...

集约用地呼唤土地资源市场配置

2

2011

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

... [20]. ...

城乡统筹与农村集体土地产权制度改革

2

2011

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

城乡统筹与农村集体土地产权制度改革

2

2011

... 由于人多地少的国情限制,中国土地供需矛盾始终存在.尤其在改革开放后,大范围的经济建设活动无差别占用优质耕地及土壤导致土地系统结构失衡、用地效率低下,对国家粮食安全和资源安全造成严重威胁.20世纪90年代以来,土地资源优化配置作为缓解区域土地供需矛盾、促进区域可持续发展的重要途径受到广泛重视[17].依据土地特性和土地系统原理,土地资源优化配置是指在不同空间尺度上依靠科学技术和管理手段对区域有限土地资源结构进行多层次安排、设计、组织和布局,在生态经济效益最优的目标导向下提高土地利用效率,实现土地生态系统的相对平衡[18].从外部属性而言,土地资源优化配置具体目标主要针对合理的数量结构、均衡的空间结构、稳定的用途定位以及利用的可持续性[19].从内容属性而言,土地资源优化配置过程实质是产业结构调整和转换,即以土地资源为核心的生产要素在产业间的流动和重组[20].实践证明,市场化是土地资源配置的有效手段和必经之路[21].从微观经济角度,土地利用配置是企业经营中的生产要素组合问题,根据经营范围内要素比较收益进行自主决策方能确定最佳的要素组合方式.从宏观经济角度,为最大限度的提高土地利用效率、实现土地资源要素在产业间及区域间的优化配置,集约用地离不开开放、竞争、统一、有序的要素市场[20]. ...

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

区域土地利用类型的胁迫转换与优化配置: 以三峡库区为例

1

2001

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

区域土地利用类型的胁迫转换与优化配置: 以三峡库区为例

1

2001

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

土地资源优化配置研究进展与展望

1

2009

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

土地资源优化配置研究进展与展望

1

2009

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

基于粮食安全与经济发展区域差异的土地资源优化配置: 以武汉城市圈为例

1

2014

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

基于粮食安全与经济发展区域差异的土地资源优化配置: 以武汉城市圈为例

1

2014

... 早期土地资源优化配置主要侧重于数量分配研究,即依据区域土地资源适宜性特点在分析土地利用现状的基础上通过构建结构优化模型(设置关键变量、确定约束条件)、设定优化目标、遴选优化方案等步骤实现基于某一目标下的土地利用结构优化配置[22].但由于土地资源利用通常具备多功能复杂特性,不同功能(目标)之间的竞争性和复杂性使优化过程非常困难[23].景观生态学的理论发展使研究人员逐渐意识到数量结构相同的土地资源在不同的空间布局下其土地利用效率及可能产生的土地利用综合效益存在着较为明显的差异[24].因此,关于土地资源优化配置的研究逐渐从侧重于数量分配发展为综合考虑数量结构和空间布局的配置方式. ...

基于多智能体遗传算法的土地利用优化配置

2

2014

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

... [25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

基于多智能体遗传算法的土地利用优化配置

2

2014

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

... [25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

基于CLUES和灰色线性规划的嘉兴北部土地利用优化配置研究

1

2013

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

基于CLUES和灰色线性规划的嘉兴北部土地利用优化配置研究

1

2013

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

土地利用优化配置中系列模型的应用: 以乐清市为例

1

1999

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

土地利用优化配置中系列模型的应用: 以乐清市为例

1

1999

... 土地资源优化配置方法主要可分为“自上而下”和“自下而上”两类模型[25].“自上而下”模型着眼于区域整体状况,通过考虑区域全局目标以获取系列最优解,但难以反映微观空间演变规律与决策过程.“自下而上”模型则倾向于在微观尺度模拟多主体决策过程,注重局部特征的细节表达,但难以满足全局多目标优化要求[25].整体而言,大多数模型仅限于对土地利用数量或空间结构进行单方面优化,且缺乏实际规划中的宏观政策、国民经济、产业结构、区域发展目标以及自然、社会等复杂因素的灵活整合,导致目前尚未有独立模型可以完全满足土地资源优化配置的需求[26].系列模型既能发挥单个模型的作用,也能充分利用不同模型的优势性与互补性,在科学协调土地利用配置数量与空间、宏观与微观之间的关系中更好地发挥其综合优势,因而具有广阔的应用前景[27]. ...

A decision making framework with MODFLOW-FMP2 via optimization: Determining trade-offs in crop selection

1

2015

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

中国土地资源研究进展与发展趋势

1

2013

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

中国土地资源研究进展与发展趋势

1

2013

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

Metaheuristics for agricultural land use optimization: A review

1

2015

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

A review of multi-criteria optimization techniques for agricultural land use allocation

1

2018

... 综上,土地资源优化配置涉及地理学、景观生态学、系统工程、管理学、区域经济学、社会学和政策学等多学科理论,以及综合地理信息系统、遥感和数学模型等自然科学技术应用[14].解决复杂的、现实世界的土地利用分配问题仍然是一个关键的研究挑战[28].作为具有明确战略导向的热点领域,目前土地资源优化配置相关研究过多侧重于剖析宏观理论与微观模式,鲜有深入围绕中国快速转型发展进程中土地供需矛盾、乡村振兴战略背景下城乡土地资源配置利益冲突协调等方面的问题探讨[29].因此,为了使土地利用规划更适用于现实世界的问题,利益攸关方越来越多地融入决策过程[30].相对于宏观区域全局,利益相关者可能更深入地了解所属地区的资源利用潜力及冲突,这将有助于决定土地利用用途转换与优化配置的方向.例如,对于农地利用分配问题,应形成具有不同背景和观点的个人或群体的合理组合(包括农民、自然资源保护者或行政管理者等)[31],进而科学地协调宏观目标与微观需求之间的关系以实现土地资源配置综合效益最优. ...

Exploring ecosystem services trade-offs in agricultural landscapes with a multi-objective programming approach

1

2018

... 土地利用优化配置是平衡生态系统服务和经济效益的重要环节[32].就过程而言,土地优化配置是基于有效的空间布局技巧或活动完成适合特定区域用地目标需求的土地类型合理选择,应涵盖区域、部门和宗地的宏中微观配置全过程[33].就属性而言,土地优化配置是区域用地类型和产业部门的宏观构成、土地产权行为主体的利益分配、土地与微观生产要素的投入组合在资源、资产和生产要素层面的具体表现[33]. ...

区域土地资源优化配置及其可持续利用

3

1999

... 土地利用优化配置是平衡生态系统服务和经济效益的重要环节[32].就过程而言,土地优化配置是基于有效的空间布局技巧或活动完成适合特定区域用地目标需求的土地类型合理选择,应涵盖区域、部门和宗地的宏中微观配置全过程[33].就属性而言,土地优化配置是区域用地类型和产业部门的宏观构成、土地产权行为主体的利益分配、土地与微观生产要素的投入组合在资源、资产和生产要素层面的具体表现[33]. ...

... [33]. ...

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

区域土地资源优化配置及其可持续利用

3

1999

... 土地利用优化配置是平衡生态系统服务和经济效益的重要环节[32].就过程而言,土地优化配置是基于有效的空间布局技巧或活动完成适合特定区域用地目标需求的土地类型合理选择,应涵盖区域、部门和宗地的宏中微观配置全过程[33].就属性而言,土地优化配置是区域用地类型和产业部门的宏观构成、土地产权行为主体的利益分配、土地与微观生产要素的投入组合在资源、资产和生产要素层面的具体表现[33]. ...

... [33]. ...

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

土地利用/覆被变化与土地资源优化配置的相关分析

1

2004

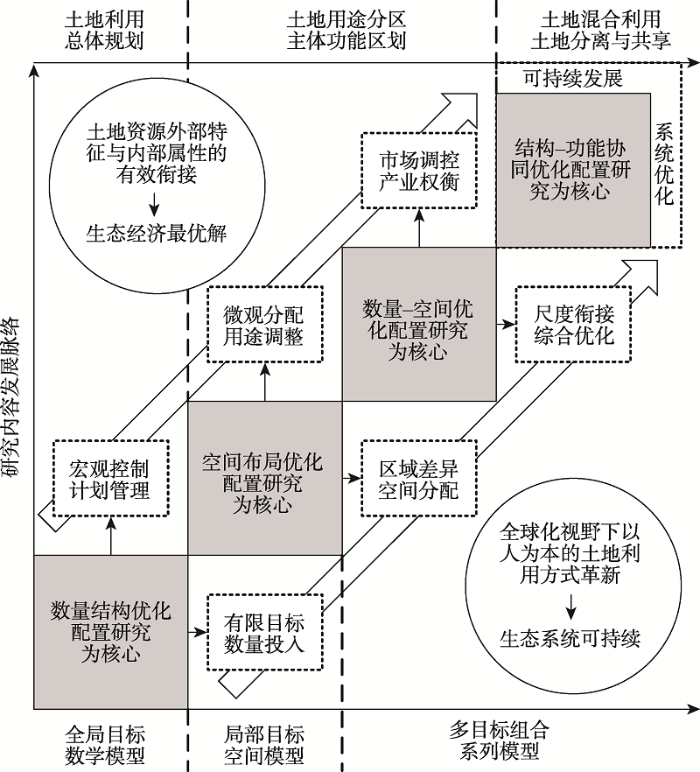

... 土地资源优化配置过程通常以“现状特征分析—质量综合评价—需求状况预测—宏观微观落实”为主线,以土地利用类型分析、土地质量评价和土地利用战略等区域土地系统全局为主体研究内容,以产业政策、经济技术和市场环境等土地利用区域背景系统为主要分析对象,对土地利用的空间动态演替规律及土地类型转化方向进行预测分析、仿真模拟和方案优选[34].随着联合国可持续发展目标设定,以宏观控制和计划管理为资源配置手段的土地利用规划已难以直接满足国土空间资源利用需求,现阶段已围绕可持续土地资源配置发展出多个延伸概念,其中土地混合利用、土地分离与共享等理念已在国际研究中初见端倪(图2). ...

土地利用/覆被变化与土地资源优化配置的相关分析

1

2004

... 土地资源优化配置过程通常以“现状特征分析—质量综合评价—需求状况预测—宏观微观落实”为主线,以土地利用类型分析、土地质量评价和土地利用战略等区域土地系统全局为主体研究内容,以产业政策、经济技术和市场环境等土地利用区域背景系统为主要分析对象,对土地利用的空间动态演替规律及土地类型转化方向进行预测分析、仿真模拟和方案优选[34].随着联合国可持续发展目标设定,以宏观控制和计划管理为资源配置手段的土地利用规划已难以直接满足国土空间资源利用需求,现阶段已围绕可持续土地资源配置发展出多个延伸概念,其中土地混合利用、土地分离与共享等理念已在国际研究中初见端倪(图2). ...

不确定条件下土地资源空间优化的弹性空间划定

1

2016

... 土地利用规划的技术核心是土地资源优化配置,可分为土地数量结构优化与土地资源空间优化[35].早期国土部门的土地利用规划任务内容就是依托国民经济发展中长期计划,统筹产业用地数量和空间布局[36].一般而言,传统的土地利用规划多考虑如何兼具生态与经济价值的双重目标,在实现较小的生态价值成本前提下通过平衡空间差异和提升利用效率增加较大的经济效益,这种方法体现了“效率优先”的思想,但在考虑土地利用效率的同时并未“兼顾公平”[3].此外,土地利用总体规划核心目标是实现用地类型的数量制定和空间安排,尚不能清楚界定具体的用地经营管理方式(例如,农用地的种植制度、灌溉措施、投入强度、栽培方式),导致土地用途与经营管理方式之间存在割裂,影响资源配置效率[36]. ...

不确定条件下土地资源空间优化的弹性空间划定

1

2016

... 土地利用规划的技术核心是土地资源优化配置,可分为土地数量结构优化与土地资源空间优化[35].早期国土部门的土地利用规划任务内容就是依托国民经济发展中长期计划,统筹产业用地数量和空间布局[36].一般而言,传统的土地利用规划多考虑如何兼具生态与经济价值的双重目标,在实现较小的生态价值成本前提下通过平衡空间差异和提升利用效率增加较大的经济效益,这种方法体现了“效率优先”的思想,但在考虑土地利用效率的同时并未“兼顾公平”[3].此外,土地利用总体规划核心目标是实现用地类型的数量制定和空间安排,尚不能清楚界定具体的用地经营管理方式(例如,农用地的种植制度、灌溉措施、投入强度、栽培方式),导致土地用途与经营管理方式之间存在割裂,影响资源配置效率[36]. ...

土地利用结构优化的若干问题研究

2

2003

... 土地利用规划的技术核心是土地资源优化配置,可分为土地数量结构优化与土地资源空间优化[35].早期国土部门的土地利用规划任务内容就是依托国民经济发展中长期计划,统筹产业用地数量和空间布局[36].一般而言,传统的土地利用规划多考虑如何兼具生态与经济价值的双重目标,在实现较小的生态价值成本前提下通过平衡空间差异和提升利用效率增加较大的经济效益,这种方法体现了“效率优先”的思想,但在考虑土地利用效率的同时并未“兼顾公平”[3].此外,土地利用总体规划核心目标是实现用地类型的数量制定和空间安排,尚不能清楚界定具体的用地经营管理方式(例如,农用地的种植制度、灌溉措施、投入强度、栽培方式),导致土地用途与经营管理方式之间存在割裂,影响资源配置效率[36]. ...

... [36]. ...

土地利用结构优化的若干问题研究

2

2003

... 土地利用规划的技术核心是土地资源优化配置,可分为土地数量结构优化与土地资源空间优化[35].早期国土部门的土地利用规划任务内容就是依托国民经济发展中长期计划,统筹产业用地数量和空间布局[36].一般而言,传统的土地利用规划多考虑如何兼具生态与经济价值的双重目标,在实现较小的生态价值成本前提下通过平衡空间差异和提升利用效率增加较大的经济效益,这种方法体现了“效率优先”的思想,但在考虑土地利用效率的同时并未“兼顾公平”[3].此外,土地利用总体规划核心目标是实现用地类型的数量制定和空间安排,尚不能清楚界定具体的用地经营管理方式(例如,农用地的种植制度、灌溉措施、投入强度、栽培方式),导致土地用途与经营管理方式之间存在割裂,影响资源配置效率[36]. ...

... [36]. ...

农业可持续发展与土地资源优化配置

1

2002

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

农业可持续发展与土地资源优化配置

1

2002

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

Spatial optimization for land-use allocation: Accounting for sustainability concerns

3

2017

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

... 随着时间的推移,传统土地利用规划的重点逐渐转向土地混合利用,成为补充土地用途分割的高效实用工具之一[50].土地混合利用的空间衡量标准取决于邻接性、紧凑性和兼容性三要素[38].其中,邻接性可在空间上反映一组具有相同特定土地用途的地块从区域内一点步行/旅行到另一点的可能性[51];紧凑性是所需配置的土地利用类型的空间属性,其中地块彼此相邻或接近以形成近圆形或圆形[52];兼容性通常是指不同土地利用类型的相邻地块可以共存而不会对彼此产生负面影响的程度[53].由于土地利用格局在空间上是显性的,因此要实现预期效率目标,规划和管理就必须将地理信息系统和空间优化有效地结合起来[38]. ...

... [38]. ...

作物种植区划研究进展

1

2007

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

作物种植区划研究进展

1

2007

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

中国主体功能区划方案

1

2015

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

中国主体功能区划方案

1

2015

... 土地利用分区是土地资源优化配置的框架模型,是政策因素通过土地利用规划途径的呈现方式,强调政府行为在区域土地利用分区中的重要性[37].目前,土地利用规划方法的重点已经从平衡各种土地利用的数量转变为针对不同土地利用的特色空间布局,明晰与可持续土地利用规划相关的空间需求成为规划落地的现实途径[38].由此,以主体功能区划为核心的综合土地资源规划和管理措施成为优化土地资源配置、提升区域可持续发展潜力的关键支撑因素[39,40]. ...

Optimal rural land use allocation in central China: Linking the effect of spatiotemporal patterns and policy interventions

1

2017

... 现阶段,如何使土地利用规划与农村土地利用制度的转型过程和政策干预相协调,仍然是土地利用优化配置过程中的一大挑战[41].农村土地利用规划作为一种资源配置问题,旨在寻求可行的土地利用配置方案,以平衡利益相关者之间的土地利用需求.作为我国土地利用管理系统中的一种总体规划政策,其目的是在一般土地利用类型(如耕地、林地和建设用地)上安排土地利用定额/布局[42].然而,从农村发展角度来看,土地利用需求将随着快速的经济发展和社会需求增长而变化[43].事实上,不确定性可能存在于许多与土地资源分配问题有关的因素中(包括可获得性、土地需求、社会需求、土地利用格局以及生态保护等),并以多种形式(区间值、概率、模糊集)呈现,这种不确定性可能会影响相关的优化过程和产生的决策方案[44],进而造成当前的分配解决方案不合适甚至在未来的土地利用管理中失效.因此,战略性土地利用配置需要具备良好的调整能力,明确土地资源配置策略的不确定性,以应对土地利用需求的变化[45]. ...

Regional land-use allocation with a spatially explicit genetic algorithm

1

2015

... 现阶段,如何使土地利用规划与农村土地利用制度的转型过程和政策干预相协调,仍然是土地利用优化配置过程中的一大挑战[41].农村土地利用规划作为一种资源配置问题,旨在寻求可行的土地利用配置方案,以平衡利益相关者之间的土地利用需求.作为我国土地利用管理系统中的一种总体规划政策,其目的是在一般土地利用类型(如耕地、林地和建设用地)上安排土地利用定额/布局[42].然而,从农村发展角度来看,土地利用需求将随着快速的经济发展和社会需求增长而变化[43].事实上,不确定性可能存在于许多与土地资源分配问题有关的因素中(包括可获得性、土地需求、社会需求、土地利用格局以及生态保护等),并以多种形式(区间值、概率、模糊集)呈现,这种不确定性可能会影响相关的优化过程和产生的决策方案[44],进而造成当前的分配解决方案不合适甚至在未来的土地利用管理中失效.因此,战略性土地利用配置需要具备良好的调整能力,明确土地资源配置策略的不确定性,以应对土地利用需求的变化[45]. ...

An interactive dynamic multi-objective programming model to support better land use planning

1

2014

... 现阶段,如何使土地利用规划与农村土地利用制度的转型过程和政策干预相协调,仍然是土地利用优化配置过程中的一大挑战[41].农村土地利用规划作为一种资源配置问题,旨在寻求可行的土地利用配置方案,以平衡利益相关者之间的土地利用需求.作为我国土地利用管理系统中的一种总体规划政策,其目的是在一般土地利用类型(如耕地、林地和建设用地)上安排土地利用定额/布局[42].然而,从农村发展角度来看,土地利用需求将随着快速的经济发展和社会需求增长而变化[43].事实上,不确定性可能存在于许多与土地资源分配问题有关的因素中(包括可获得性、土地需求、社会需求、土地利用格局以及生态保护等),并以多种形式(区间值、概率、模糊集)呈现,这种不确定性可能会影响相关的优化过程和产生的决策方案[44],进而造成当前的分配解决方案不合适甚至在未来的土地利用管理中失效.因此,战略性土地利用配置需要具备良好的调整能力,明确土地资源配置策略的不确定性,以应对土地利用需求的变化[45]. ...

Land resources allocation strategies in an urban area involving uncertainty: A case study of Suzhou, in the Yangtze River Delta of China

1

2014

... 现阶段,如何使土地利用规划与农村土地利用制度的转型过程和政策干预相协调,仍然是土地利用优化配置过程中的一大挑战[41].农村土地利用规划作为一种资源配置问题,旨在寻求可行的土地利用配置方案,以平衡利益相关者之间的土地利用需求.作为我国土地利用管理系统中的一种总体规划政策,其目的是在一般土地利用类型(如耕地、林地和建设用地)上安排土地利用定额/布局[42].然而,从农村发展角度来看,土地利用需求将随着快速的经济发展和社会需求增长而变化[43].事实上,不确定性可能存在于许多与土地资源分配问题有关的因素中(包括可获得性、土地需求、社会需求、土地利用格局以及生态保护等),并以多种形式(区间值、概率、模糊集)呈现,这种不确定性可能会影响相关的优化过程和产生的决策方案[44],进而造成当前的分配解决方案不合适甚至在未来的土地利用管理中失效.因此,战略性土地利用配置需要具备良好的调整能力,明确土地资源配置策略的不确定性,以应对土地利用需求的变化[45]. ...

Simulating multi-objective land use optimization allocation using Multi-agent system: A case study in Changsha, China

1

2016

... 现阶段,如何使土地利用规划与农村土地利用制度的转型过程和政策干预相协调,仍然是土地利用优化配置过程中的一大挑战[41].农村土地利用规划作为一种资源配置问题,旨在寻求可行的土地利用配置方案,以平衡利益相关者之间的土地利用需求.作为我国土地利用管理系统中的一种总体规划政策,其目的是在一般土地利用类型(如耕地、林地和建设用地)上安排土地利用定额/布局[42].然而,从农村发展角度来看,土地利用需求将随着快速的经济发展和社会需求增长而变化[43].事实上,不确定性可能存在于许多与土地资源分配问题有关的因素中(包括可获得性、土地需求、社会需求、土地利用格局以及生态保护等),并以多种形式(区间值、概率、模糊集)呈现,这种不确定性可能会影响相关的优化过程和产生的决策方案[44],进而造成当前的分配解决方案不合适甚至在未来的土地利用管理中失效.因此,战略性土地利用配置需要具备良好的调整能力,明确土地资源配置策略的不确定性,以应对土地利用需求的变化[45]. ...

A land-use mix allocation model considering adjacency, intensity, and proximity

1

2020

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

论农村居民点用地混合利用的研究框架

1

2020

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

论农村居民点用地混合利用的研究框架

1

2020

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

论土地利用规划分区的科学化

1

2015

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

论土地利用规划分区的科学化

1

2015

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

土地混合利用研究评述及框架体系构建

2

2018

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

... [49]. ...

土地混合利用研究评述及框架体系构建

2

2018

... 土地混合利用的基本概念是以功能混合为目标在一定空间和时间范围内通过混合使用的协同作用增强相近土地利用或活动的效用[46].土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径,当前主要应用于城市用地演变与规划实践领域[47].土地用途分区是国家管制土地开发利用无序行为的重要措施,是土地利用规划管控的一种基本模式和方法,是我国各级土地利用总体规划的重要内容[48].灵活性引导式的“混合”相对刚性约束式的“分区”尚缺乏制度法规等强有力的支撑[49].土地混合利用是一个结构—功能系统,土地利用的组合形态直接影响土地功能的发挥和运转,是混合功能在空间上的显相体现,混合功能则是土地利用的内在依据,其进化或衰退促使土地利用结构的调整与优化[49]. ...

... [49]. ...

Taxonomy of urban mixed land use planning

1

2019

... 随着时间的推移,传统土地利用规划的重点逐渐转向土地混合利用,成为补充土地用途分割的高效实用工具之一[50].土地混合利用的空间衡量标准取决于邻接性、紧凑性和兼容性三要素[38].其中,邻接性可在空间上反映一组具有相同特定土地用途的地块从区域内一点步行/旅行到另一点的可能性[51];紧凑性是所需配置的土地利用类型的空间属性,其中地块彼此相邻或接近以形成近圆形或圆形[52];兼容性通常是指不同土地利用类型的相邻地块可以共存而不会对彼此产生负面影响的程度[53].由于土地利用格局在空间上是显性的,因此要实现预期效率目标,规划和管理就必须将地理信息系统和空间优化有效地结合起来[38]. ...

Achieving full connectivity of sites in the multiperiod reserve network design problem-ScienceDirect

1

2017

... 随着时间的推移,传统土地利用规划的重点逐渐转向土地混合利用,成为补充土地用途分割的高效实用工具之一[50].土地混合利用的空间衡量标准取决于邻接性、紧凑性和兼容性三要素[38].其中,邻接性可在空间上反映一组具有相同特定土地用途的地块从区域内一点步行/旅行到另一点的可能性[51];紧凑性是所需配置的土地利用类型的空间属性,其中地块彼此相邻或接近以形成近圆形或圆形[52];兼容性通常是指不同土地利用类型的相邻地块可以共存而不会对彼此产生负面影响的程度[53].由于土地利用格局在空间上是显性的,因此要实现预期效率目标,规划和管理就必须将地理信息系统和空间优化有效地结合起来[38]. ...

An efficient measure of compactness for two-dimensional shapes and its application in regionalization problems

1

2013

... 随着时间的推移,传统土地利用规划的重点逐渐转向土地混合利用,成为补充土地用途分割的高效实用工具之一[50].土地混合利用的空间衡量标准取决于邻接性、紧凑性和兼容性三要素[38].其中,邻接性可在空间上反映一组具有相同特定土地用途的地块从区域内一点步行/旅行到另一点的可能性[51];紧凑性是所需配置的土地利用类型的空间属性,其中地块彼此相邻或接近以形成近圆形或圆形[52];兼容性通常是指不同土地利用类型的相邻地块可以共存而不会对彼此产生负面影响的程度[53].由于土地利用格局在空间上是显性的,因此要实现预期效率目标,规划和管理就必须将地理信息系统和空间优化有效地结合起来[38]. ...

Allocation of urban land uses by multi-objective particle swarm optimization algorithm

1

2013

... 随着时间的推移,传统土地利用规划的重点逐渐转向土地混合利用,成为补充土地用途分割的高效实用工具之一[50].土地混合利用的空间衡量标准取决于邻接性、紧凑性和兼容性三要素[38].其中,邻接性可在空间上反映一组具有相同特定土地用途的地块从区域内一点步行/旅行到另一点的可能性[51];紧凑性是所需配置的土地利用类型的空间属性,其中地块彼此相邻或接近以形成近圆形或圆形[52];兼容性通常是指不同土地利用类型的相邻地块可以共存而不会对彼此产生负面影响的程度[53].由于土地利用格局在空间上是显性的,因此要实现预期效率目标,规划和管理就必须将地理信息系统和空间优化有效地结合起来[38]. ...

Mapping traditional cultural landscapes in the Mediterranean area using a combined multidisciplinary approach: Method and application to Mount Etna (Sicily; Italy)

1

2011

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

基于土地优化配置模型的耕地生态补偿框架

1

2010

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

基于土地优化配置模型的耕地生态补偿框架

1

2010

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

Contribution of the land use allocation model for agroecosystems: The case of Torrecchia Vecchia

1

2019

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

Study on the transformed farmland landscape in rural areas of Southwest China: A case study of Chongqing

1

2020

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

Agroforestry in the Sahel

1

2020

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

Agroforestry solutions to address food security and climate change challenges in Africa

1

2014

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

Agroforestry can enhance food security while meeting other sustainable development goals

1

2017

... 此外,土地混合利用理念在农村地区的运用也取得显著进展.乡村景观是通过土地重组使功能和空间结构适应经济和社会需求变化的结果[54],其中耕地资源外部性和公共产品的属性决定了耕地利用的私人最优决策与社会最优决策存在冲突,难以达到土地资源配置的帕累托最优[55].要最终实现地区耕地的切实保护和可持续利用,必须将耕地与其他用地类型纳入一个有机联系的系统加以优化配置[33],需要多样化的土地利用才能在生态系统的供给和非供给服务之间取得良好的平衡.更具体地说,同时发展耕作活动与林地利用对土壤质量和景观异质性提升具有积极影响[56].例如,中国西南山区的转型农地景观作为一种多功能农用地,是森林转型过程与农业集约化相结合的产物,其实质是以农民经济需求和政府生态政策扶持共同作用为基础的耕地复合功能转型结果[57];萨赫勒地区农林复合经营景观中的部分树木产品可以通过增加女性在劳动力中的就业来增加女性群体的经济收入、促进家庭平等[58];西非农业景观中树木的存在改善了农村粮食安全和生计选择[59].多样化的景观有助于实现与气候变化、可持续性、社会公平和生态复原力相关的联合国可持续发展目标[60]. ...

生态经济适宜性评价基础上的农户土地资源优化配置初探

1

2005

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

生态经济适宜性评价基础上的农户土地资源优化配置初探

1

2005

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

Farming and the fate of wild nature

1

2005

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

基于生态系统服务视角的“土地分离与共享框架”解析

3

2016

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

基于生态系统服务视角的“土地分离与共享框架”解析

3

2016

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

Food security versus biodiversity protection: An example of land-sharing from East Africa

1

2013

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

土地分离与共享框架的研究现状及应用拓展

2

2020

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

土地分离与共享框架的研究现状及应用拓展

2

2020

... 土地资源优化配置涵盖两个既有关联又互相对立的目标,即提高综合土地资源利用效益和合理分配竞争性土地资源用途[61],由此必然会产生土地利用功能的冲突与权衡.土地分离与共享框架最初用于探索粮食生产与生物多样性保护的权衡关系,是协调物质生产和生态保护、促进土地可持续利用的重要理论[62,63].土地分离多指高密度的集约化利用方式,土地共享则相反.土地分离与共享框架自提出以来已在全球开展大量实践活动[64],中国的土地利用实践受制于资源禀赋约束同样包含了大量的分离与共享思维决策理念[65]. ...

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

How to implement biodiversity-based agriculture to enhance ecosystem services: A review

1

2015

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

Ecosystem services and agriculture: Tradeoffs and synergies

1

2010

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

What have we learned from the land sparing-sharing model?

1

2018

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

Rewilding abandoned landscapes in Europe

1

2012

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

Developing stakeholder-driven scenarios on land sharing and land sparing-Insights from five European case studies

1

2019

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

Study context shapes recommendations of land-sparing and sharing: A quantitative review

1

2017

... 土地利用和管理作为生态系统供给服务之一,在很大程度上决定了农业产量,同时也从根本上影响调节和维护服务(如水净化、土壤保持或气候调节)以及文化服务(如宜人的景观)[66].近年来,人类通过改变土地利用和管理以提高全球粮食产量,造成其他生态系统服务功能严重受损,从而增加了生态系统的脆弱性[67].因此,人们提出了土地分离与共享两个截然不同的概念来调和土地利用冲突.其中,土地共享是一种野生动物友好型农业,旨在确保农业生产和自然保护共存,如广泛管理的农田和地块内的景观元素(花带)[68].相反,在土地分离计划中,自然保育用地与农地是严格分开(预留)的,尤其是具有高产潜力的肥沃农地应被尽可能地集约利用,以减轻自然土地的转换压力或释放边际农地用于自然保护(再野化)[69,70].总体而言,对土地分离与共享的研究是由景观生态学观点和生物多样性保护观点推动的[71].随着人类对土地功能认知的不断深入,土地分离与共享框架的拓展表现为从单一的粮食供给服务需求演进到粮食供给服务和其他生态系统服务的综合需求[63]. ...

面向空心村综合整治的农村土地资源配置探析

2

2016

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

面向空心村综合整治的农村土地资源配置探析

2

2016

... 我国的土地利用实践更偏好土地分离[63].在城市土地利用中,管理者常采用建立生态保护区、划定建设用地边界等地块分割的利用方式来协调用地矛盾、维持城市系统持续发展;在农业土地利用中,从设立基本农田保护区到严控耕地红线等政策均是土地分离理念的具体呈现.例如,通过分离农用地所有权、承包权和经营权的农村土地三权分离制度改革思路可以提高农用地资源配置效率[72].尤其对于耕地规模较大但劳动力流失严重的空心村,有效的土地流转可以增强耕地规模经营水平,进而为保障18亿亩耕地红线和提高土地利用效率奠定基础.综上,土地分离与共享决策工具在用地规划布局方面极大程度地丰富了我国土地多样化利用方式,为满足人类需求提供了优化调控路径[65]. ...

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

城乡统筹背景的空间发展: 村落衰退与重构

1

2012

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

城乡统筹背景的空间发展: 村落衰退与重构

1

2012

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

科学推进中国农村土地整治战略

1

2011

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

科学推进中国农村土地整治战略

1

2011

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

转型期农村土地整治的基础理论与模式探析

1

2012

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

转型期农村土地整治的基础理论与模式探析

1

2012

... 中国农村土地资源配置问题在城乡统筹发展过程中相当突出,面对城镇化进程中建设用地挤占大量耕地空间的现实状况,农村土地资源配置优化成为平衡建设用地发展与耕地生产需求的有效方法[21],故解析耕地资源变化成为影响我国粮食安全和可持续发展的关键过程.与此同时,农村人口与传统自然村落不断减少,一方面村庄合并与重组进一步扩大了现状建设用地面积,但造成普遍的农村空心化现象;另一方面,部分消失的自然村主要位于城市边缘地带,失地农民因土地一级市场垄断而无法分享征地附带的土地资产增值性收益[72],致使农民长期以来较少从城市化过程中获益[73].农村土地整治是适时补充耕地、盘活存量土地、优化城乡用地、强化集约用地和提升土地产能的重要途径,具有优化城乡用地、调整农村土地结构的独特功能,既是对城乡土地产权的分配,又是对土地在农村人口、产业之间的配置[74].因此,面向乡村振兴战略背景下的保护和发展目标,农村土地整治应深入探究与国情演进相匹配的产业、区域、城乡间土地利用配置机制,建立具有中国特色的农村土地优化理论体系[75]. ...

SD-MOP整合模型在长沙市耕地资源优化配置中的应用

1

2010

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

SD-MOP整合模型在长沙市耕地资源优化配置中的应用

1

2010

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

我国土地资源学研究新进展及其展望

1

2008

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

我国土地资源学研究新进展及其展望

1

2008

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

中国东部沿海地区农地非农化配置效益研究

1

2014

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

中国东部沿海地区农地非农化配置效益研究

1

2014

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

The framework of an agricultural land-use decision support system based on ecological environmental constraints

1

2020

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

农业用地优化决策的食品—能源—水关联评价方法

3

2020

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

... [80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

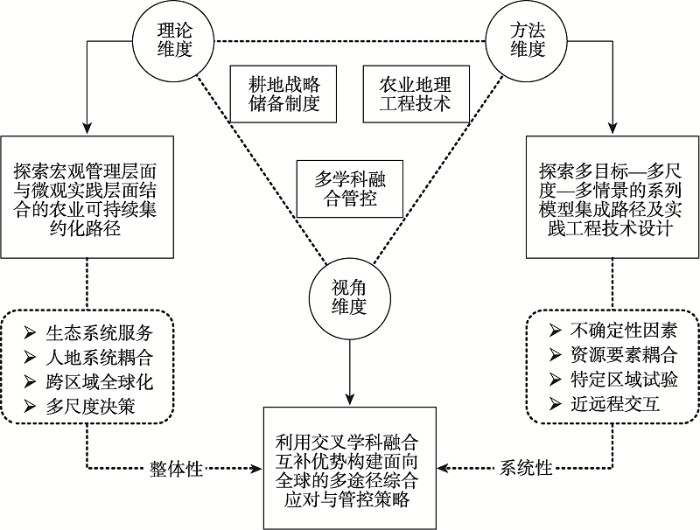

... 2016年,国务院颁布在部分地区探索实行耕地轮作休耕制度试点方案,以实施藏粮于地、藏粮于土战略为指导思想,坚持生态优先、综合治理,轮作为主、休耕为辅.学界逐渐对农业资源环境与农田生态环境的修复等思想予以高度重视[136].在国际市场粮食价格波动、国内粮食库存负担加大、耕地开发利用强度压迫等多重背景下,依托国土资源优化配置思路建立耕地产能保护区被认为是发展中国家保护有限的耕地资源、保障粮食安全的重要举措[80].面对“美好生活”与“美丽中国”的要求[137],迫切需要从理论—方法—视角等多维度探索科学的国土资源优化配置决策和耕地保护调控政策与路径(图4). ...

农业用地优化决策的食品—能源—水关联评价方法

3

2020

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

... [80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

... 2016年,国务院颁布在部分地区探索实行耕地轮作休耕制度试点方案,以实施藏粮于地、藏粮于土战略为指导思想,坚持生态优先、综合治理,轮作为主、休耕为辅.学界逐渐对农业资源环境与农田生态环境的修复等思想予以高度重视[136].在国际市场粮食价格波动、国内粮食库存负担加大、耕地开发利用强度压迫等多重背景下,依托国土资源优化配置思路建立耕地产能保护区被认为是发展中国家保护有限的耕地资源、保障粮食安全的重要举措[80].面对“美好生活”与“美丽中国”的要求[137],迫切需要从理论—方法—视角等多维度探索科学的国土资源优化配置决策和耕地保护调控政策与路径(图4). ...

Multi-stage stochastic fuzzy random programming for food-water-energy nexus management under uncertainties

2

2020

... 合理的农业结构有利于农业系统发挥更好的整体功能和效益,如何对耕地资源进行合理配置已成为众多学者研究的热点问题[76].刘彦随等[77]在探索城市化进程中耕地资源优化配置理论与方法的基础上提出区域耕地容许转换量化模型,为区域耕地资源多目标优化配置提供了决策依据.李玉恒等[78]通过综合考虑经济、社会、生态价值,测算出我国东部沿海地区非农化配置效益,为优化农地非农化合理配置方式提供了思路借鉴.Li等[79]在生态环境约束条件下提出了由土地质量评价模块、生态经济耦合模块和土地利用优化模块组成的农用地利用决策支持系统(LDSS)框架.然而,以农用地为核心的农业用地系统在保障粮食生产的同时消耗了大量的能源和水资源,且不同的生产对象之间也存在着竞争关系[80].对于限定区域的农业用地系统而言,用以满足人类需求和可持续发展目标的系统用地分配决策将受到粮食—能源—水资源的供应约束[80].在考虑复杂不确定性和决策者风险承受能力的基础上,粮食—能源—水关联(Nexus)系统管理的混合优化模式可以反映决策者的主观意见和风险偏好,为决策者在不确定条件下的耕地优化配置、粮食生产安排、水资源配置和能源供应策略提供最佳的乐观/悲观权衡策略[81]. ...

... 近年来,尽管中国粮食总量供需平衡,但结构性矛盾依然突出[82].例如,玉米供大于求且大豆产量较低,有效供给不能适应需求变化.自2016年以来,中央政府和地方政府纷纷提出支持农业供给侧结构性改革的相关政策.这些政策反映了农业经济领域相关专家的研究成果,对于改善主要农作物的空间布局、缓解我国农业结构失衡具有重要的参考意义[82].因此,农业政策必然是影响我国农作物空间布局优化的另一重要因素.此外,我国农村土地利用发展正处于社会经济和土地利用发展的转型阶段,历史土地利用转型过程和政策干预对土地利用配置方案在未来土地利用管理中的适用性具有关键影响.综上,土地资源配置战略必须具备良好的适应转型过程的能力[81],方能服务于当前国际国内新形势下的粮食安全保障目标. ...

Study on the optimization of staple crops spatial distribution in China under the influence of natural disasters

2

2020

... 近年来,尽管中国粮食总量供需平衡,但结构性矛盾依然突出[82].例如,玉米供大于求且大豆产量较低,有效供给不能适应需求变化.自2016年以来,中央政府和地方政府纷纷提出支持农业供给侧结构性改革的相关政策.这些政策反映了农业经济领域相关专家的研究成果,对于改善主要农作物的空间布局、缓解我国农业结构失衡具有重要的参考意义[82].因此,农业政策必然是影响我国农作物空间布局优化的另一重要因素.此外,我国农村土地利用发展正处于社会经济和土地利用发展的转型阶段,历史土地利用转型过程和政策干预对土地利用配置方案在未来土地利用管理中的适用性具有关键影响.综上,土地资源配置战略必须具备良好的适应转型过程的能力[81],方能服务于当前国际国内新形势下的粮食安全保障目标. ...

... [82].因此,农业政策必然是影响我国农作物空间布局优化的另一重要因素.此外,我国农村土地利用发展正处于社会经济和土地利用发展的转型阶段,历史土地利用转型过程和政策干预对土地利用配置方案在未来土地利用管理中的适用性具有关键影响.综上,土地资源配置战略必须具备良好的适应转型过程的能力[81],方能服务于当前国际国内新形势下的粮食安全保障目标. ...

南京大学土地利用学科发展回顾与展望

1

2012

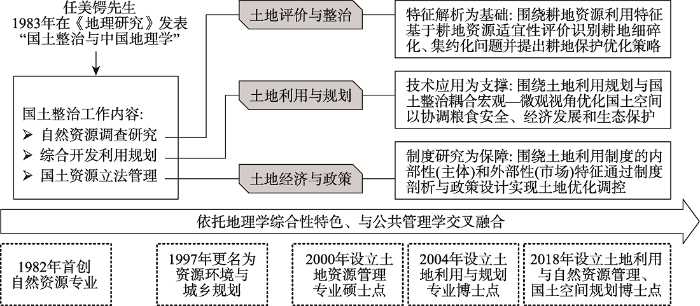

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

南京大学土地利用学科发展回顾与展望

1

2012

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

国土整治与中国地理学

1

1983

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

国土整治与中国地理学

1

1983

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

国土整治与自然资源研究

3

1987

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

... 根据现代系统理论,由子系统(组成要素)之间的协作与竞争决定了系统的宏观结构,但系统内部组成要素之间的非线性关系决定着系统的宏观结构往往通过偶然随机因素影响下的微观结构调整得以实现[85].因此,国土规划需要在拟定合理宏观规划的基础上开展切实可行的微观规划,方能实现资源合理开发利用与治理保护[85].土地整治是微观规划的典型代表,其本质是以资源利用效率为落脚点,破解区域发展中生产要素配置的结构性矛盾,通过促进人地关系转型来满足区域协调发展的多元目标需求以增加区域整体福利[114].综合而言,土地整治的逻辑起点是资源利用效率,也是资源有效配置的帕累托最优状态[114]. ...

... [85].土地整治是微观规划的典型代表,其本质是以资源利用效率为落脚点,破解区域发展中生产要素配置的结构性矛盾,通过促进人地关系转型来满足区域协调发展的多元目标需求以增加区域整体福利[114].综合而言,土地整治的逻辑起点是资源利用效率,也是资源有效配置的帕累托最优状态[114]. ...

国土整治与自然资源研究

3

1987

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

... 根据现代系统理论,由子系统(组成要素)之间的协作与竞争决定了系统的宏观结构,但系统内部组成要素之间的非线性关系决定着系统的宏观结构往往通过偶然随机因素影响下的微观结构调整得以实现[85].因此,国土规划需要在拟定合理宏观规划的基础上开展切实可行的微观规划,方能实现资源合理开发利用与治理保护[85].土地整治是微观规划的典型代表,其本质是以资源利用效率为落脚点,破解区域发展中生产要素配置的结构性矛盾,通过促进人地关系转型来满足区域协调发展的多元目标需求以增加区域整体福利[114].综合而言,土地整治的逻辑起点是资源利用效率,也是资源有效配置的帕累托最优状态[114]. ...

... [85].土地整治是微观规划的典型代表,其本质是以资源利用效率为落脚点,破解区域发展中生产要素配置的结构性矛盾,通过促进人地关系转型来满足区域协调发展的多元目标需求以增加区域整体福利[114].综合而言,土地整治的逻辑起点是资源利用效率,也是资源有效配置的帕累托最优状态[114]. ...

遥感与土地资源研究

1

1987

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

遥感与土地资源研究

1

1987

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

南京大学人文地理学发展系谱

1

2012

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

南京大学人文地理学发展系谱

1

2012

... 2021年是南京大学地理学系成立100周年(前身为1921年竺可桢先生创建的原中央大学地学系).1949年以来,南京大学地理学系重视实践性教学,由重知识、能力到重全面素质培养,主动承担全国性科学研究和生产任务,广泛而深入地参与铁路选线、综合考察、水利建设、流域规划、农业区划、工业布局以及城乡规划等大规模社会主义建设,较早确立了土地利用研究方向,推进了中国土地利用学科的发展[83].典型代表作包括:任美锷先生[84]于1983年在《地理研究》上发表“国土整治与中国地理学”一文,从地理学的角度提出了国土整治工作的三项主要内容:自然资源调查研究、综合开发利用规划、国土资源立法管理.随后,包浩生等[85]于1987年在《地理学报》上联名发表“国土整治与自然资源研究”一文,为资源地理学学科发展奠定基础.同年,倪绍祥先生[86]在《自然资源》(现《资源科学》)期刊上发表“将遥感资料纳入土地信息系统”观点.此后,南京大学形成了以自然资源与国土整治、土地利用规划、可持续发展等为核心,注重人文地理与多学科交叉的应用学科蓬勃发展.如今,面向国家资源安全、粮食安全等战略目标,南京大学土地利用学科逐步形成了以“土地评价与整治”“土地利用与规划”“土地经济与政策”等方向为重点研究领域的跨学科发展体系[87]. ...

中国资源地理学发展的现状与趋势

1

2010

... 土地资源优化配置是资源地理学的主要研究内容之一[88].围绕土地资源优化配置研究主题,本文依据“特征解析—技术应用—制度研究”的逻辑主线,分别从耕地利用优化、国土规划整治、政策制度革新等方面阐述南京大学地理学系在土地利用学科方向的学术贡献(图3). ...

中国资源地理学发展的现状与趋势

1

2010

... 土地资源优化配置是资源地理学的主要研究内容之一[88].围绕土地资源优化配置研究主题,本文依据“特征解析—技术应用—制度研究”的逻辑主线,分别从耕地利用优化、国土规划整治、政策制度革新等方面阐述南京大学地理学系在土地利用学科方向的学术贡献(图3). ...

“倒挂型”土地利用总体规划的耕地保护效果评价

2

2020

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

... 作为落实国家粮食安全战略的主要措施,耕地保护长期以来都是中国土地利用规划编制和实施的重点[103].南大学者在耕地保护规划方面进行了大量研究工作,主要聚焦于农田建设、成效评估、监测预警等规划环节.农田建设方面,通过构建耕地保有量公平分配的优化模型,在区域耕地面积限定条件下通过兼顾粮食自给率和耕地后备资源提出公平性分配方案对中国区域耕地面积进行调整[104].并在系统考虑耕地生产能力、生态质量、利用状况以及地区经济发展等因素基础上,从增强防灾减灾能力、实现旱涝保收的高标准基本农田建设目标出发,以粮食安全为导向进行基本农田指标分解决策[105,106].成效评估方面,多从规划实施评估角度对以往规划及规划实施中的有关耕地保护工具和手段的影响予以检视,服务于国土空间规划编制中耕地保护格局优化和耕地保护目标落实[89].监测预警方面,通过设计具有动态、实时的监测及预警功能的耕地质量预警系统,试图为区域耕地总量动态平衡的调控提供控制点,目前已成为阻止区域耕地质量下降、维持区域耕地总量动态平衡的有效工具[107]. ...

“倒挂型”土地利用总体规划的耕地保护效果评价

2

2020

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

... 作为落实国家粮食安全战略的主要措施,耕地保护长期以来都是中国土地利用规划编制和实施的重点[103].南大学者在耕地保护规划方面进行了大量研究工作,主要聚焦于农田建设、成效评估、监测预警等规划环节.农田建设方面,通过构建耕地保有量公平分配的优化模型,在区域耕地面积限定条件下通过兼顾粮食自给率和耕地后备资源提出公平性分配方案对中国区域耕地面积进行调整[104].并在系统考虑耕地生产能力、生态质量、利用状况以及地区经济发展等因素基础上,从增强防灾减灾能力、实现旱涝保收的高标准基本农田建设目标出发,以粮食安全为导向进行基本农田指标分解决策[105,106].成效评估方面,多从规划实施评估角度对以往规划及规划实施中的有关耕地保护工具和手段的影响予以检视,服务于国土空间规划编制中耕地保护格局优化和耕地保护目标落实[89].监测预警方面,通过设计具有动态、实时的监测及预警功能的耕地质量预警系统,试图为区域耕地总量动态平衡的调控提供控制点,目前已成为阻止区域耕地质量下降、维持区域耕地总量动态平衡的有效工具[107]. ...

城乡结合部粮食生产能力变化研究: 以廊坊市为例

1

2013

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

城乡结合部粮食生产能力变化研究: 以廊坊市为例

1

2013

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

耕地集约利用对粮食产量变化影响的定量分析: 以江苏省为例

1

2012

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

耕地集约利用对粮食产量变化影响的定量分析: 以江苏省为例

1

2012

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

保障我国“耕地红线”及“粮食安全”十字战略方针

1

2011

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

保障我国“耕地红线”及“粮食安全”十字战略方针

1

2011

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

The causes of farmland landscape structural changes in different geographical environments

2

2019

... 耕地保护作为落实国家粮食安全战略的主要措施,一直是我国土地利用规划编制和实施的重点[89].在当前耕地流失严重且后备不足的现实背景下[90],要保障18亿亩耕地红线以及粮食安全的土壤(耕地),必须增加耕地投入,提高耕地高质量集约利用水平[91],采取“扩量、提质、增效、持续增产”的战略方针[92].然而,多样化的地理环境差异使耕地景观系统的时空演化特征复杂化且最优资源配置途径难以探索,给耕地管理政策设计带来了一系列困难[93].如果耕地资源的保护价值和空间定位等信息难以准确掌握,尽管中央对各级地方政府下达了基本农田保护和耕地红线等相应的数量指标,地方政府所贯彻落实的各项耕地保护任务也仅能达到事倍功半的效果[94].因此,如何通过合理配置耕地的空间布局以缓解建设用地扩张与耕地保护之间的矛盾,是国土资源利用过程中必须重视的问题.南京大学地理学系围绕耕地资源优化配置开展了大量研究工作. ...

... 耕地细碎化是确保东亚地区粮食安全和土地资源可持续性的关键因素[95].南大学者围绕耕地细碎化内容从利用特征—影响机制—优化决策多维度在像元—区域—地方多尺度展开研究,试图为耕地利用格局优化提供思路.具体而言,在像元尺度上通过借鉴地理空间极差衰减原理和生态边界效应原理,综合运用数学形态学、图像处理技术和GIS空间分析技术建立了像素级景观结构分类模型,进而识别出农田景观演化过程的空间特征[93,96].区域尺度上构建了包括耕地资源自然属性、空间属性和利用属性在内的综合可持续发展评价指标体系,并提出融合区域差异和影响因素的耕地细碎化管理分区框架,实现了县域、乡镇等不同层面的细碎化优化管理方案[95,97].地方尺度上则结合农民耕作习惯和地块选择偏好,以改善耕地细碎化状况、提高农业生产效率、有效发挥耕地潜能为目标,基于多目标线性规划模型构建了耦合工程建设与权属调整的土地整治项目区耕地资源空间配置优化模型[98]. ...

耕地空间优化配置研究: 以常州市新北区为例

1

2016