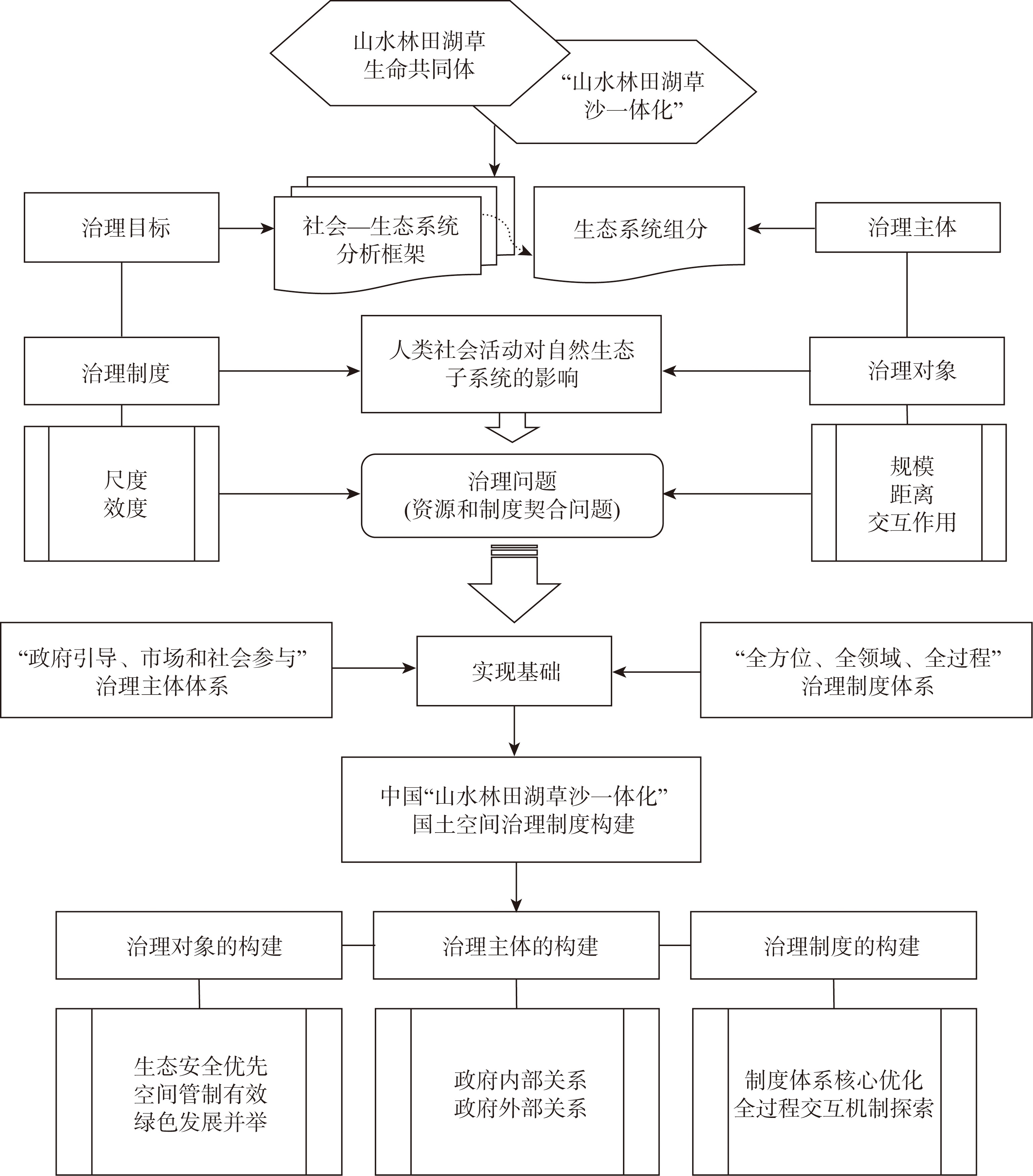

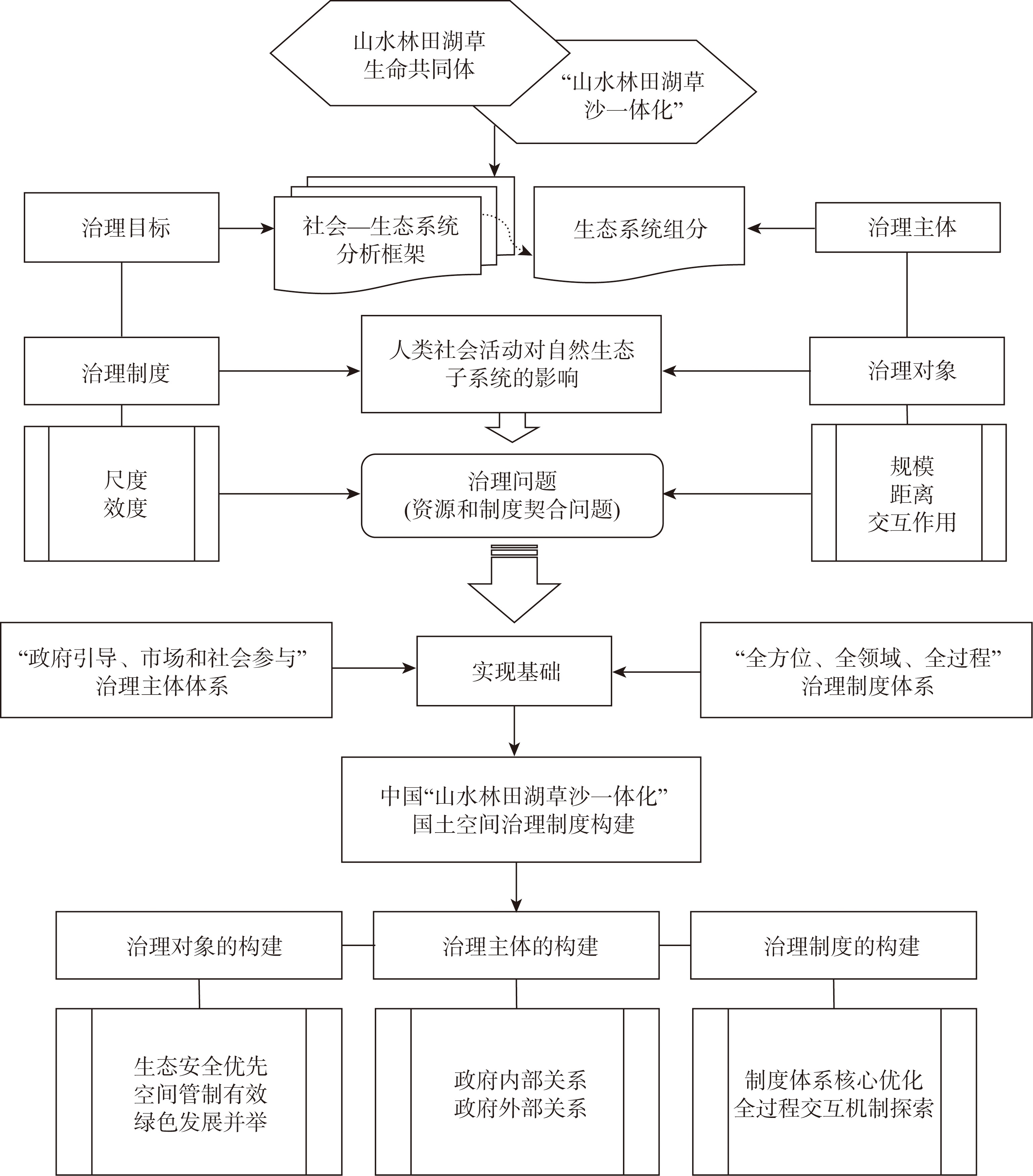

中国“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理制度构建

|

陈宇超(1995-),男,浙江温州人,博士研究生,研究方向为土地制度与管理。E-mail: yuchaochen@zju.edu.cn |

收稿日期: 2023-12-25

修回日期: 2024-11-11

网络出版日期: 2025-04-16

基金资助

教育部哲学社会科学研究重大项目(20JZD013)

国家自然科学基金项目(42101284)

国家自然科学基金项目(42101187)

北京市自然科学基金项目(8242024)

The institutional construction of territorial spatial governance for 'integrated mountains, rivers, forests, fields, lakes, grasses and deserts' in China

Received date: 2023-12-25

Revised date: 2024-11-11

Online published: 2025-04-16

“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理制度是生态文明建设方向,是党和国家推动国土空间治理体系和能力现代化水平的重要抓手和科学实践。辨析“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理相关概念与理论逻辑,分析面临的治理问题和实现基础,探究制度构建的进路。研究发现:(1)目前面临的治理问题为治理对象的生态反馈需得到应有的重视、治理主体的协调联动尚有改进的余地、治理制度的协同赋能存在优化的空间;(2)必须回应中国自然生态国情下的国家治理体系与能力的现代化需求,兼顾公平和效率、统筹安全和发展,以明确治理主体和治理制度的实现基础;(3)从治理对象、治理主体、治理制度三方面开展“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理制度构建。

关键词: “山水林田湖草沙一体化”; 国土空间治理; 制度构建; 社会—生态系统; 契合

陈宇超 , 张杨 , 张衔春 , 张琰 . 中国“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理制度构建[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(5) : 1174 -1193 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250503

The institution of territorial spatial governance for 'integrated mountains, rivers, forests, fields, lakes, grassland and deserts' is a direction for exploring ecological civilisation and is crucial for China to modernise its governance systems and capacity. This paper analyses the core concepts and theoretical logic of territorial spatial governance and analyses its governance problems and realisation bases. It explores the appropriate ways forward for the specific institutional construction. The main conclusions are as follows: (1) The current governance problems are that the ecological feedback of the governance object needs to be taken seriously, the coordination and linkage of the governance subject is still a problem, along with the fact the synergy and empowerment of the governance system is not yet in place. (2) It is necessary to respond to the demand for modernisation of the national governance system and capacity in the context of China's natural ecology, taking into account fairness and efficiency, and integrating security and development, yet to define the basis of the realisation of the governance subject and the governance system. (3) We should carry out the construction of territorial spatial governance institutions for 'integrated mountains, rivers, forests, fields, lakes and grasses' in three aspects, namely, the governance object, governance subject and governance system.

表1 自然生态外溢风险示例Table 1 The example of natural-ecological spillover risks |

| 类型 | 亚类 | 外溢风险过程 |

|---|---|---|

| 土壤类 | 土壤分散 | 改变水力侵蚀与风力侵蚀,造成山体滑坡 |

| 地面沉降 | 造成地下水超采和地下矿藏开采,工程建筑物对地基造成静荷载 | |

| 水类 | 水源流动 | 改变地表径流、改变土壤水分入渗和蒸发导致地下水补给变化,改变地表水、地下水的取水总量和水位控制 |

| 大气类 | 温室气体排放 | 造成森林采伐导致固碳水平下降,建筑、交通、产业制造等需化石燃料燃烧发电和供热,增加供给城市的粮食作物生产 |

| 小气候变化 | 改变景观结构导致风速风向变化;改变森林、草场、耕地等自然资源要素结构和范围,导致小气候调节能力变化 | |

| 生物类 | 生物多样性变化 | 改变物种迁徙与基因交流,造成物种栖息地变化,部分改变动植物物种保存繁育及野化放归 |

| 污染类 | 化学污染物排放 | 造成固体废弃物(如农业固废、生活垃圾)焚烧、污水(生活污水、工业废水、农业农村污水)排放、固体废弃物丢弃等,导致地表水、地下水污染;造成杀虫剂喷洒和挥发;造成杀虫剂、肥料等使用渗入地下水 |

| 生物污染物扩散 | 造成病菌、细菌等传播,造成有害昆虫、寄生虫等传播,部分造成转基因生物材料转移 | |

| 火情类 | 火势蔓延 | 固体废弃物焚烧、土地清理等导致火情产生,有防火分隔设施阻止火势,有易燃物助长火势 |

| [1] |

张杨, 杨洋, 江平, 等. 山水林田湖草生命共同体的科学认知、路径及制度体系保障. 自然资源学报, 2022, 37(11): 3005-3018.

[

|

| [2] |

成金华, 尤喆. “山水林田湖草是生命共同体” 原则的科学内涵与实践路径. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(2): 1-6.

[

|

| [3] |

谭荣. 自然资源资产产权制度改革和体系建设思考. 中国土地科学, 2021, 35(1): 1-9.

[

|

| [4] |

罗明, 于恩逸, 周妍, 等. 山水林田湖草生态保护修复试点工程布局及技术策略. 生态学报, 2019, 39(23): 8692-8701.

[

|

| [5] |

岳文泽, 王田雨, 甄延临. “三区三线” 为核心的统一国土空间用途管制分区. 中国土地科学, 2020, 34(5): 52-59, 68.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

余露, 刘源. 自然资源系统治理的创新模式探索. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2386-2402.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

朱从谋, 王珂, 张晶, 等. 国土空间治理内涵及实现路径: 基于“要素—结构—功能—价值” 视角. 中国土地科学, 2022, 36(2): 10-18.

[

|

| [18] |

谭荣. 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制解析. 中国土地科学, 2022, 36(5): 1-10, 130.

[

|

| [19] |

林坚, 吴宇翔, 吴佳雨, 等. 论空间规划体系的构建: 兼析空间规划、国土空间用途管制与自然资源监管的关系. 城市规划, 2018, 42(5): 9-17.

[

|

| [20] |

林坚, 高远, 赵晔. 空间开发权视角下的国土空间治理探析. 自然资源学报, 2023, 38(6): 1393-1402.

[

|

| [21] |

孟鹏, 王庆日, 郎海鸥, 等. 空间治理现代化下中国国土空间规划面临的挑战与改革导向: 基于国土空间治理重点问题系列研讨的思考. 中国土地科学, 2019, 33(11): 8-14.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

刘志民, 余海滨, 汪海洋. 科尔沁沙地“山水林田湖草沙” 一体化治理原理及实施重点. 应用生态学报, 2022, 33(12): 3441-3447.

[

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

张衔春, 陈宇超, 杨宇, 等. 中国区域治理中公私合作伙伴关系研究. 地理研究, 2023, 42(2): 297-311.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

谭荣. 自然资源资产的价值和价格. 中国土地科学, 2023, 37(5): 1-9.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

易家林, 郭杰, 欧名豪, 等. 国土空间用途管制: 制度变迁、目标导向与体系构建. 自然资源学报, 2023, 38(6): 1415-1429.

[

|

| [33] |

张衔春, 陈宇超, 栾晓帆. “以地谋发展” 模式的空间重构: 以浙江省山海协作工程为例. 自然资源学报, 2023, 38(7): 1730-1742.

[

|

| [34] |

吴凤平, 季英雯, 李芳, 等. 跨境水资源分配典型模式特征评述及中国主张思考. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1861-1872.

[

|

| [35] |

于昊辰, 吕晓, 杨俊, 等. 面向中国式现代化的国土空间治理: 从理论逻辑到实现路径. 中国土地科学, 2024, 38(1): 9-19.

[

|

| [36] |

郭恩泽, 曲福田, 马贤磊. 自然资源资产产权体系改革现状与政策取向: 基于国家治理结构的视角. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2372-2385.

[

|

| [37] |

胡鞍钢. 中国国家治理现代化的特征与方向. 国家行政学院学报, 2014, (3): 4-10.

[

|

| [38] |

王荣宇. 农村宅基地整理的自组织何以可能: 基于公共池塘资源治理的视角. 中国土地科学, 2022, 36(5): 102-111.

[

|

| [39] |

王荣宇, 马峥嵘, 谭荣. 国家公园联动发展区宅基地盘活的模式选择: 基于群体利益异质性的视角. 中国土地科学, 2024, 38(5): 103-113.

[

|

| [40] |

冯文利, 张辉, 陈美景, 等. 数字生态文明时代国土空间规划转型. 中国土地科学, 2024, 38(3): 1-9.

[

|

| [41] |

谢花林, 李致远. 自然资源领域生态产品价值实现的多主体协同机制与路径. 自然资源学报, 2023, 38(12): 2933-2949.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |