面向国土空间监管的省域自然资源常态化监测研究——以广东省为例

|

朱紫阳(1980- ),男,湖南邵东人,硕士,正高级工程师,研究方向为自然资源监测理论与方法。E-mail: gd_airfly@126.com |

收稿日期: 2024-05-06

修回日期: 2024-08-26

网络出版日期: 2025-02-21

基金资助

广东省科技计划项目(2021B1111610001)

广东省自然资源科技项目(GDZRZYKJ2023001)

广东省自然资源科技项目(GDZRZYKJ2024002)

广东省自然资源调查监测体系建设专项

Research on the provincial normalised monitoring of natural resources for territorial spatial supervision: A case study of Guangdong province

Received date: 2024-05-06

Revised date: 2024-08-26

Online published: 2025-02-21

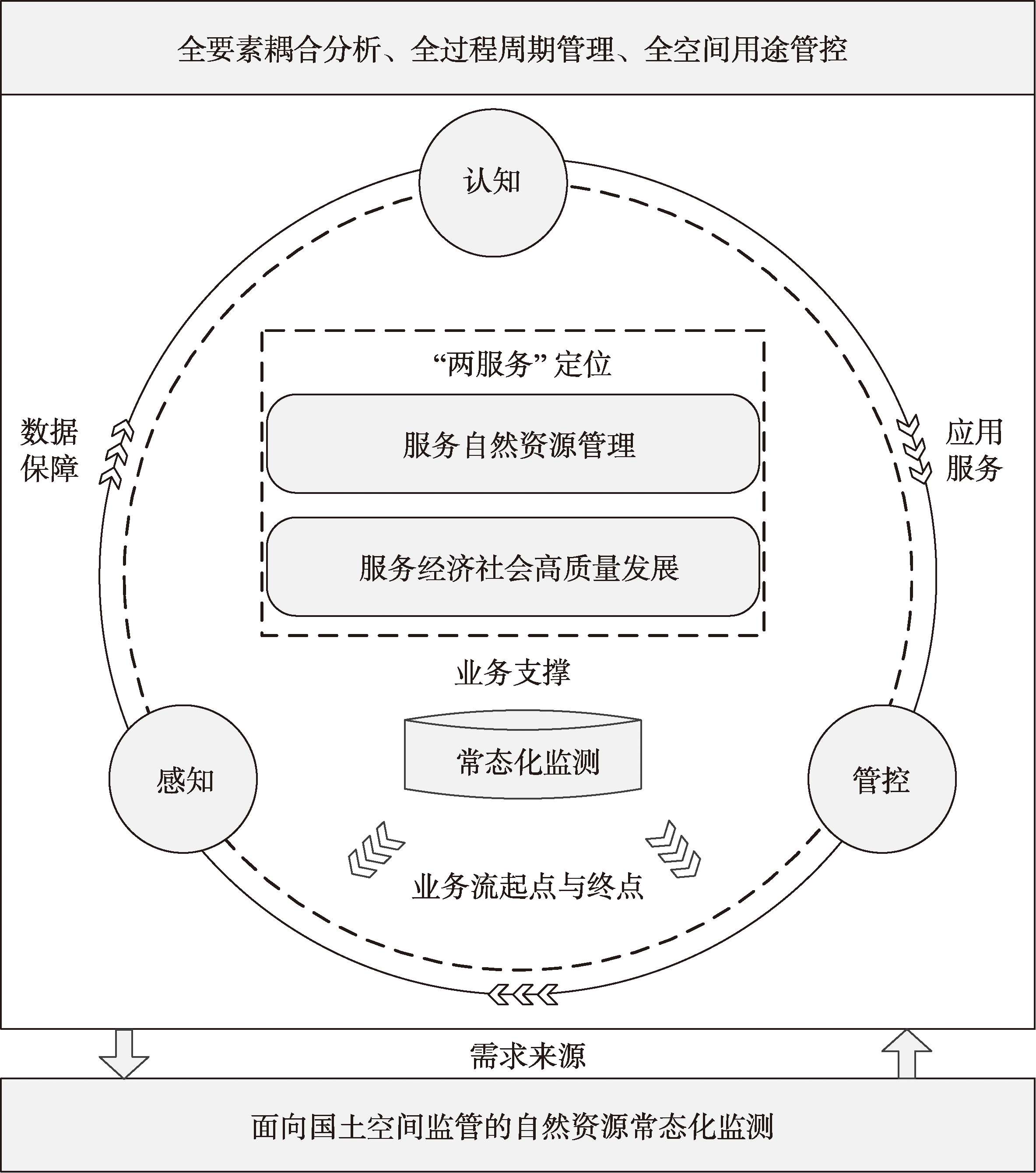

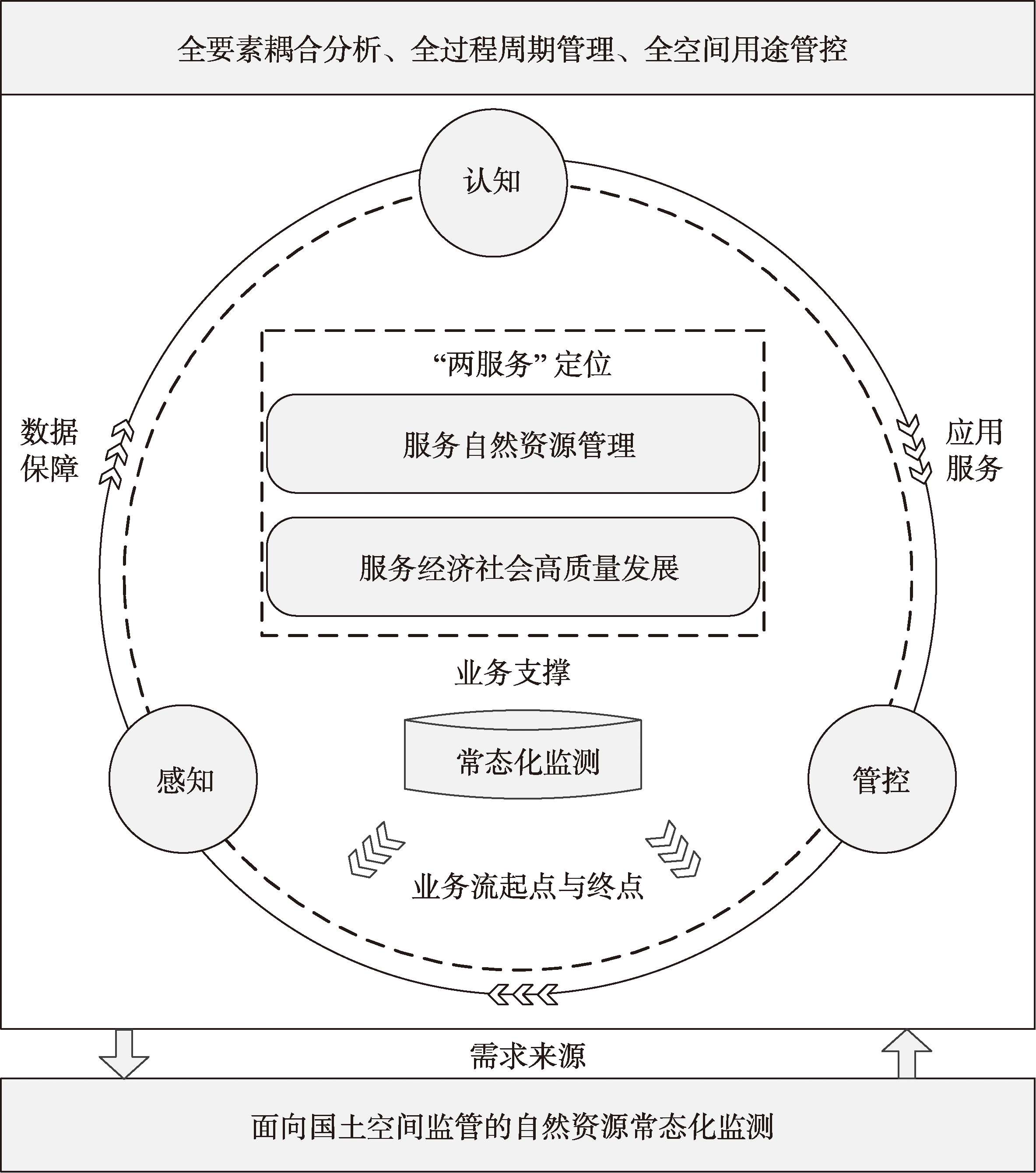

自然资源常态化监测是保障自然资源监管实施成效的重要手段。针对当前自然资源常态化监测在综合感知、动态评估与决策支持等方面的挑战,构建“智能感知—动态认知—精准管控”自然资源常态化监测技术体系。通过构建“天—空—地—网”一体化数据感知网络,实现融合多源大数据的实时感知与快速识别;通过空间格局、过程耦合、要素关系、人地关系等多维度指标的动态分析,开展自然资源格局过程、要素关联、态势预警等深层次分析;借助国土空间规划和用途管制手段,实现自然资源的全要素耦合分析、全过程周期管理、全空间用途管控。并以耕地“非农化”“非粮化”监测监管为例,介绍其在实现耕地综合感知、动态评估与决策支持等方面的实现路径。

朱紫阳 , 常中兵 , 谭宾 , 陈睿 , 李炘妍 , 郑华健 , 康昕怡 , 孙端 , 彭小桃 , 王腾 . 面向国土空间监管的省域自然资源常态化监测研究——以广东省为例[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(3) : 600 -617 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250303

Normalised monitoring of natural resources plays a crucial role in regulating natural resources and guaranteeing the effectiveness of management policies, and it is a key support for achieving high-quality economic and social development in natural resources. In view of the challenges of natural resources monitoring in terms of rapid perception of natural resources information, comprehensive analysis of human-land relations in land space, and efficient support for the precise management of operations, the objectives and connotation of natural resources normalised monitoring was systematically analyzed. By integrating the requirements of contemporary land space monitoring and supervision, this study proposes the "intelligent perception-dynamic cognition-accurate control" framework for natural resources monitoring. This framework focuses on three key aspects: perception, cognition, and control. In the perception phase, we established an integrated data perception network to dynamically perceive and rapidly identify natural resources using multi-source data. Subsequently, through dynamic analysis incorporating indicators like implementation effectiveness, bottom line control, boundary control, and structural efficiency, we explored the correlation of natural resource elements, process coupling, trend prediction, and early warning. Utilizing national land spatial planning and control tools, our framework promotes proactive trends while controlling negative ones, facilitating comprehensive element coupling analysis, full-cycle process management, and spatial use regulation. To illustrate the practical application of our approach, we examined the supervision and protection of arable land, demonstrating how normalised monitoring enables comprehensive monitoring, dynamic assessment, and decision-making support. To ensure the effective application of monitoring results, it is necessary to clarify the legal status and usage methods of regular monitoring results from a policy perspective. This will also facilitate the promotion and application of regular monitoring. At the implementation level, it is recommended to establish a mechanism for results sharing and business collaboration, thus achieving the goal of "one monitoring, multiple topics, and numerous applications" in regular monitoring of natural resources. This study serves as a valuable reference for the monitoring and regulation of natural resources, offering insights into achieving full coverage, element inclusion, and process management.

| [1] |

陈军, 武昊, 张继贤, 等. 自然资源调查监测技术体系构建的方向与任务. 地理学报, 2022, 77(5): 1041-1055.

[

|

| [2] |

苗前军, 姚艳霞. 自然资源统一调查监测的赋能与升维. 测绘科学, 2022, 47(8): 1-8.

[

|

| [3] |

吴凤敏, 胡艳, 陈静, 等. 自然资源调查监测的历史、现状与未来. 测绘与空间地理信息, 2019, 42(10): 42-44, 47.

[

|

| [4] |

陈军, 武昊, 刘万增, 等. 自然资源时空信息的技术内涵与研究方向. 测绘学报, 2022, 51(7): 1130-1140.

[

|

| [5] |

燕琴, 刘纪平, 董春, 等. 自然资源调查监测分析评价框架设计及关键技术. 地理信息世界, 2022, 29(5): 6-13.

[

|

| [6] |

沈镭. 面向碳中和的中国自然资源安全保障与实现策略. 自然资源学报, 2022, 37(12): 3037-3048.

[

|

| [7] |

葛良胜, 夏锐. 自然资源综合调查业务体系框架. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2254-2269.

[

|

| [8] |

周俊超, 代荫, 刘智华. 基于自然资源调查监测现状的统一体系构建研究. 测绘与空间地理信息, 2021, 44(12): 51-53, 56.

[

|

| [9] |

王硕. 自然资源统一调查监测评价业务探析. 中国土地, 2022, (4): 36-39.

[

|

| [10] |

钟镇涛, 张鸿辉, 刘耿, 等. 面向国土空间规划实施监督的监测评估预警模型体系研究. 自然资源学报, 2022, 37(11): 2946-2960.

[

|

| [11] |

邱倩倩, 钟丽蓉, 宋玉兵. 江苏省自然资源综合分析评价方法研究. 测绘科学, 2022, 47(8): 70-78.

[

|

| [12] |

刘小丁, 钟远军, 赵耀龙, 等. 省级自然资源调查监测体系构建路径研究: 以广东省为例. 热带地理, 2023, 43(12): 2300-2310.

[

|

| [13] |

黄景金, 唐长增, 李毅, 等. 广西自然资源调查监测体系构建. 国土资源遥感, 2020, 32(2): 154-161.

[

|

| [14] |

陈根良, 郭双仁, 全思湘, 等. 湖南省自然资源调查监测体系构建. 测绘通报, 2021, (6): 139-142.

[

|

| [15] |

郭仁忠, 罗婷文. 土地资源智能管控. 科学通报, 2019, 64(21): 2166-2171.

[

|

| [16] |

王效科, 苏跃波, 任玉芬, 等. 城市生态系统:高度空间异质性. 生态学报, 2020, 40(15): 5103-5112.

[

|

| [17] |

唐秀美, 蔡玉梅, 刘玉, 等. 可持续发展视角下自然资源综合利用效益评估方法与实证. 自然资源学报, 2022, 37(9): 2418-2428.

[

|

| [18] |

钟镇涛, 张鸿辉, 洪良, 等. 生态文明视角下的国土空间底线管控: “双评价” 与国土空间规划监测评估预警. 自然资源学报, 2020, 35(10): 2415-2427.

[

|

| [19] |

吴立新, 孙根云, 苗则朗, 等. 浅论中国亚热带遥感现状、任务与创新发展途径. 遥感学报, 2022, 26(8): 1483-1503.

[

|

| [20] |

沈镭, 钟帅, 胡纾寒. 新时代中国自然资源研究的机遇与挑战. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1773-1788.

[

|

| [21] |

邹利林, 章丽君, 梁一凡, 等. 新时代国土空间功能的科学认知与研究框架. 自然资源学报, 2022, 37(12): 3060-3072.

[

|

| [22] |

张禾裕, 刘双, 李伟秋, 等. 新治理体系下自然资源监测监管研究综述与展望. 自然资源情报, 2022, (11): 13-19.

[

|

| [23] |

沈运华, 张秀荣, 刘晓煌, 等. 天空地一体化自然资源要素监测体系及其应用. 资源科学, 2022, 44(8): 1696-1706.

[

|

| [24] |

胡月明, 杨颢, 邹润彦, 等. 耕地资源系统认知的演进与展望. 农业资源与环境学报, 2021, 38(6): 937-945, 932.

[

|

| [25] |

燕琴, 刘纪平, 董春, 等. 地理空间视角下自然资源认知探讨. 测绘科学, 2022, 47(8): 9-17.

[

|

| [26] |

彭建, 吕丹娜, 董建权, 等. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知. 自然资源学报, 2020, 35(1): 3-13.

[

|

| [27] |

陈霆, 徐伟铭, 吴升, 等. 国土空间规划视角下的城镇开发边界划定和空间管控体系构建. 地球信息科学学报, 2022, 24(2): 263-279.

[

|

| [28] |

王亚飞, 郭锐, 樊杰. 国土空间结构演变解析与主体功能区格局优化思路. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 855-866.

[

|

| [29] |

吴志峰, 曹峥, 宋松, 等. 粤港澳大湾区湿地遥感监测与评估: 现状、挑战及展望. 生态学报, 2020, 40(23): 8440-8450.

[

|

| [30] |

尤淑撑, 何芸. 自然资源遥感监测体系建设现状与发展展望. 无线电工程, 2020, 50(5): 343-348.

[

|

| [31] |

叶思菁, 宋长青, 高培超, 等. 地理空间视角下耕地资源新认知体系构建. 农业工程学报, 2023, 39(9): 225-240.

[

|

| [32] |

张杨, 杨洋, 江平, 等. 山水林田湖草生命共同体的科学认知、路径及制度体系保障. 自然资源学报, 2022, 37(11): 3005-3018.

[

|

| [33] |

屈晓波, 李海瑞, 谢明辉. 基于云原生技术的多规数据融合与动态认知平台构建. 中国建设信息化, 2020, (22): 76-78.

[

|

| [34] |

朱从谋, 王珂, 张晶, 等. 国土空间治理内涵及实现路径: 基于“要素—结构—功能—价值” 视角. 中国土地科学, 2022, 36(2): 10-18.

[

|

| [35] |

陈瑜琦. 自然资源调查监测综合分析评价思考. 中国土地, 2022, (2): 36-38.

[

|

| [36] |

张苗, 刘璇, 陈银蓉, 等. 中国省域土地资源配置结构均衡性与效率时空格局分析. 中国土地科学, 2023, 37(6): 52-63.

[

|

| [37] |

刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234.

[

|

| [38] |

杨宇, 李小云, 董雯, 等. 中国人地关系综合评价的理论模型与实证. 地理学报, 2019, 74(6): 1063-1078.

[

|

| [39] |

傅伯杰, 刘焱序. 系统认知土地资源的理论与方法. 科学通报, 2019, 64(21): 2172-2179.

[

|

| [40] |

谷树忠, 吴太平. 中国新时代自然资源治理体系的理论构想. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1802-1816.

[

|

| [41] |

曹春华, 卢涛, 李鹏, 等. 国土空间规划监测评估预警: 内涵、任务与技术框架. 城市规划学刊, 2022, (6): 88-94.

[

|

| [42] |

王世磊, 金晓斌, 李鹏山, 等. 集成适宜性—冲突性—协调性的园地利用多维特征解析与用途管制研究: 以成都市为例. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2418-2434.

[

|

| [43] |

李莉, 张建平, 杨冀红. 国土空间规划实施监测总体思路与关键技术研究的思考. 地理信息世界, 2022, 29(5): 49-53, 60.

[

|

| [44] |

韩博, 金晓斌, 顾铮鸣, 等. 乡村振兴目标下的国土整治研究进展及关键问题. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3007-3030.

[

|

| [45] |

刘建军, 陈军, 张俊, 等. 智能化时代下的地理信息动态监测. 武汉大学学报: 信息科学版, 2019, 44(1): 92-96.

[

|

| [46] |

吴郁玲, 张佩, 于亿亿, 等. 粮食安全视角下中国耕地“非粮化” 研究进展与展望. 中国土地科学, 2021, 35(9): 116-124.

[

|

| [47] |

张婕, 刘玉洁, 张二梅, 等. 中国县域耕地动态演变及其驱动机制. 地理学报, 2023, 78(9): 2105-2127.

[

|

| [48] |

程宪波, 刘琼, 陶宇, 等. 快速城镇化地区的耕地非粮化特征及其机理. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(10): 172-182.

[

|

| [49] |

张颖诗, 冯艳芬, 王芳, 等. 广东省耕地非粮化的时空分异及其驱动机制. 资源科学, 2022, 44(3): 480-493.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |