中国自然保护地典型治理模式成效比较——基于社区居民感知视角

|

张引(1993- ),女,重庆人,博士,讲师,硕士生导师,研究方向为国家公园与自然保护地、社区保护、空间正义。E-mail: yinzhang@cqu.edu.cn |

收稿日期: 2024-02-05

修回日期: 2024-06-04

网络出版日期: 2024-10-16

基金资助

国家自然科学基金项目(52108040)

国家自然科学基金项目(72241413)

中央高校基本业务费项目(2024CDJXY014)

国家社会科学基金项目(22CGL041)

A performance comparison of different governance types of protected areas in China: From the perspective of local communities

Received date: 2024-02-05

Revised date: 2024-06-04

Online published: 2024-10-16

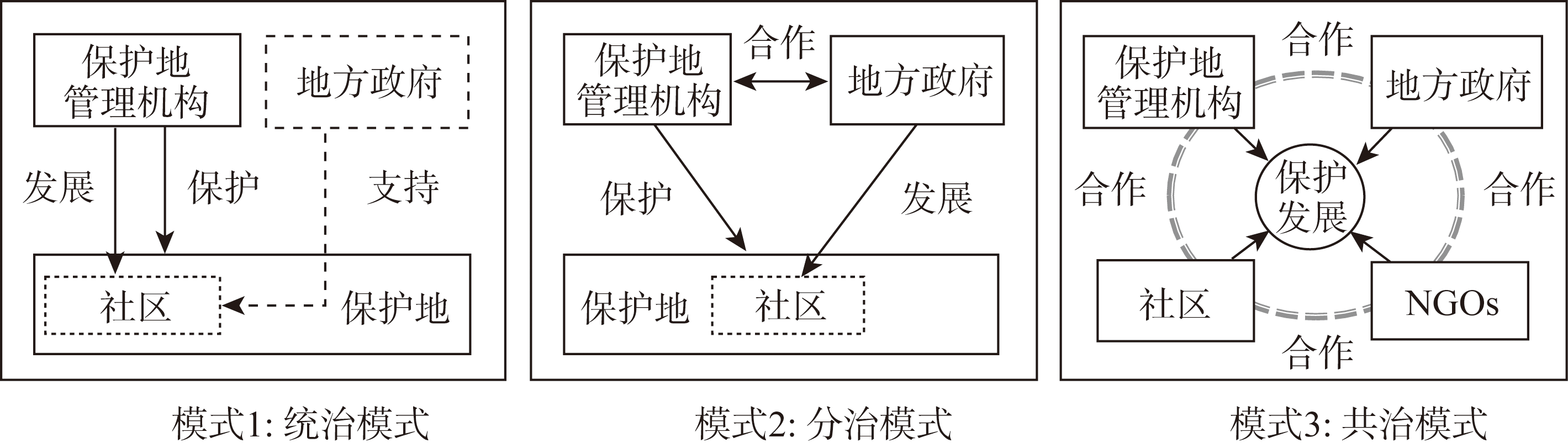

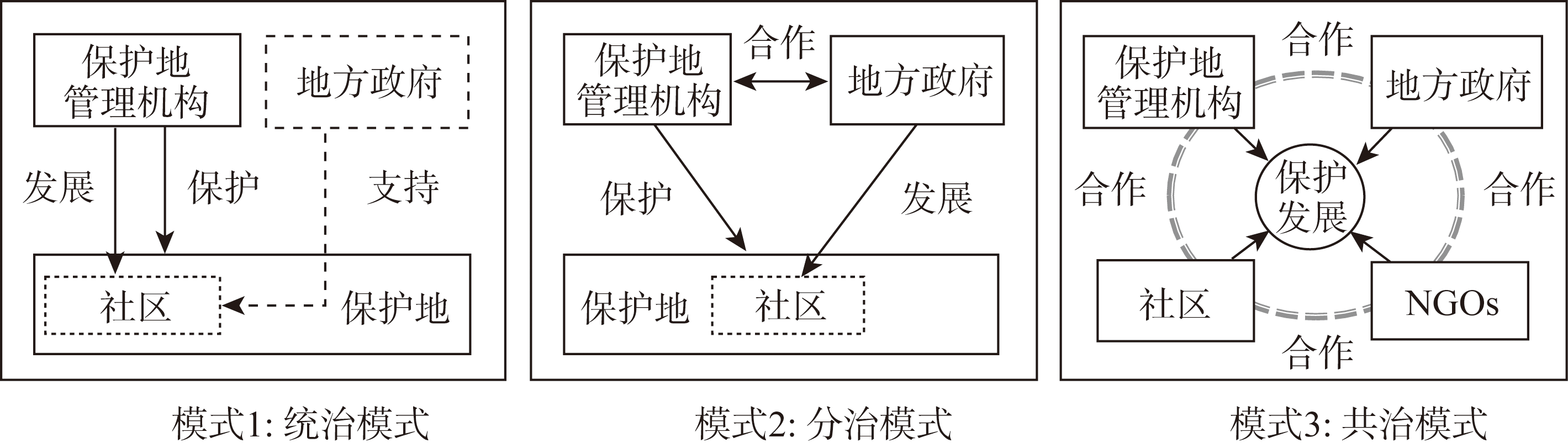

采取何种治理模式能够更好地提升自然保护地治理的生态、社会和经济成效?基于制度分析与发展(IAD)框架,选择大熊猫国家公园内部及周边17个社区,通过问卷调查、半结构化访谈、单因素方差、逐步回归分析,比较统治、分治和共治三种治理模式的社区居民成效感知差异,以及影响社区居民成效感知的其他要素。研究发现:(1)社区居民对大熊猫国家公园生态成效感知最为积极,对经济成效感知最为消极;(2)共治模式在三个维度表现最优,统治在生态、社会维度较次优,而分治在经济维度次优;(3)社区居民成效感知还受到地理空间特征、经济社会属性等因素综合影响。各类治理模式都存在其优势与劣势,共同治理也并非是解决所有公共池塘资源问题的“灵丹妙药”。提倡开展因地制宜的自然保护地治理模式选择。研究扩展了IAD框架的应用场景,深化了对自然保护地治理模式的理论认识,为中国自然保护地社区协调提供经验启示。

张引 , 楼颖 , 舒全峰 , 李晟之 . 中国自然保护地典型治理模式成效比较——基于社区居民感知视角[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(10) : 2364 -2382 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20241007

What governance model can be adopted to better enhance the ecological, social and economic effectiveness of nature reserve governance? Few studies have conducted quantitative comparative analyses based on the community perception perspective. Based on the Institutional Analysis and Development (IAD) framework, 17 communities within and around the Giant Panda National Park were selected. Differences in community perception of State-led, co-managed, and community-based and other elements affecting community residents' perceptions of effectiveness will be compared, by means of questionnaires, semi-structured interviews, one-way ANOVA, and stepwise regression analysis. Our study found that: (1) Community residents have the most positive perceptions of the ecological effectiveness of the Giant Panda National Park and the most negative perceptions of the economic effectiveness. (2) The community-based model has the best performance in the three dimensions, while State-led conservation has the second best performance in the ecological and social dimensions, and co-managed model has the second best performance in the economic dimensions. (3) The community residents' perceptions of the effectiveness of the Giant Panda National Park are affected by the combination of the natural geographic conditions, economic and social attributes, and other factors.We point out that all types of governance models have their advantages and disadvantages, and community-based governance is not a "panacea" for all public pond resource problems. Therefore, it is advocated to carry out local adaptation of the selection of nature reserve governance models. The study expands the application scenarios of the IAD framework, deepens the theoretical understanding of nature reserve governance models, and provides empirical insights for community coordination of nature reserves in China.

表1 基于IAD框架的变量筛选Table 1 Variable screening based on the IAD framework |

| 变量类型 | 变量 代码 | 变量名称 | 变量定义 | 数据来源 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 通用制度规则 | GT | 治理类型 | 统治=1,分治=2,共治=3 | 访谈 | |

| 地理空间特征 | PG1 | 空间区位 | 行政村与保护地边界的空间关系:完全在界外=1, 兼有=2,完全在界内=3 | 访谈 | |

| PG2 | 城市可达性 | 村委会距最近区/县政府的距离/km:<30=3,30~60=2, >60=1 | 地图测量 | ||

| PG3 | 资源稀缺性 | 旅游景点的数量/个 | 访谈 | ||

| 经济社会属性 | ES1 | 社区人口规模 | 行政村户籍人口总量/人:<500=1,500~1000=2, >1000=3 | 访谈 | |

| ES2 | 社区劳动力外流 | 行政村劳动人口外流比例/%:<30=1,30~60=2,>60=3 | |||

| ES3 | 社区人均收入 | 2022年村民平均年收入水平/万元(<1=1,1~1.5=2, >1.5=3) | |||

| ES4 | 集体经济总量 | 行政村集体经济总量/万元(<30=1,30~60=2,>60=3) | |||

| 行动者特征信息 | 个人特征 | PC1 | 性别 | 男=1,女=2 | 问卷 |

| PC2 | 民族 | 汉族=1,藏族=2,羌族=3,其他=4 | |||

| PC3 | 年龄/岁 | <20=1,21~30=2,31~40=3,41~50=4,51~60=5, >60=6 | |||

| PC4 | 学历 | 无=1,小学=2,初中=3,高中/中专/职高=4,本科/大专=5,硕士及以上=6 | |||

| 家庭特征 | FC1 | 家庭居住时长/年 | 0~5=1,5~10=2,10~20=3,>20=4 | ||

| FC2 | 家庭总人口数 | 家庭总人口数/人 | |||

| FC3 | 家庭年收入/万元 | <1=1,1~3=2,3~5=3,5~7=4,7~10=5,10~20=6, >20=7 | |||

| 社会身份 | SC1 | 是否是护林员 | 是=1,否=0 | ||

| SC2 | 是否是村干部 | 是=1,否=0 | |||

| 成效评价 | 生态成效 | EP1 | 生态系统保护 | 非常不满意=1,较不满意=2,说不清=3,较为满意=4, 非常满意=5 | 问卷 |

| EP2 | 野生动物保护 | ||||

| EP3 | 资源保护 | ||||

| 社会成效 | SP1 | 身份认同 | |||

| SP2 | 保护意愿 | ||||

| SP3 | 保护能力 | ||||

| 经济成效 | LP1 | 生态补偿 | |||

| LP2 | 收入提升 | ||||

| LP3 | 就业机会 | ||||

表2 大熊猫国家公园调研社区基本信息Table 2 Basic information of sampled communities in Giant Panda National Park |

| 社区治理制度 | 州(县) | 乡镇 | 行政村代码 | 行政村 | 户数/户 | 抽样户数/户 | 与大熊猫国家公园的空间关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 统治 | 阿坝藏族羌族自治州 | 卧龙镇 | 1-A | 卧龙关村 | 300 | 42 | 天窗社区 |

| 1-B | 足木山村 | 354 | 37 | 天窗社区 | |||

| 1-C | 转经楼村 | 107 | 20 | 天窗社区 | |||

| 耿达镇 | 1-D | 龙潭村 | 222 | 40 | 天窗社区 | ||

| 1-E | 耿达村 | 199 | 35 | 天窗社区 | |||

| 1-F | 幸福村 | 325 | 43 | 天窗社区(门户社区) | |||

| 分治 | 文县 | 碧口镇 | 2-A | 磨河坝村 | 167 | 21 | 界内社区 |

| 铁楼藏族乡 | 2-B | 李子坝村 | 205 | 22 | 界内社区 | ||

| 青川县 | 青溪镇 | 2-C | 落衣沟村 | 470 | 42 | 界内社区 | |

| 2-D | 阴平村 | 642 | 63 | 毗邻社区(门户社区) | |||

| 2-E | 东桥村 | 445 | 40 | 毗邻社区 | |||

| 2-F | 魏坝村 | 318 | 37 | 毗邻社区 | |||

| 共治 | 平武县 | 高村乡 | 3-A | 民主村 | 282 | 24 | 部分划入(门户社区) |

| 3-B | 福寿村 | 173 | 23 | 毗邻社区 | |||

| 木皮藏族乡 | 3-C | 关坝村 | 128 | 24 | 部分划入(门户社区) | ||

| 木座藏族乡 | 3-D | 新驿村 | 105 | 18 | 部分划入 | ||

| 文县 | 碧口镇 | 3-E | 李子坝村 | 208 | 29 | 界内社区 |

表3 多重比较分析结果Table 3 Results of multiple comparison analysis |

| 因变量 | (I) 治理模式 | (J) 治理模式 | 平均值差值 (I-J) | 标准错误 | 显著性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 生态 成效 | 统治 | 分治 | 0.389* | 0.083 | 0.000 |

| 共治 | -0.122 | 0.099 | 0.220 | ||

| 分治 | 统治 | -0.389* | 0.083 | 0.000 | |

| 共治 | -0.511* | 0.099 | 0.000 | ||

| 共治 | 统治 | 0.122 | 0.099 | 0.220 | |

| 分治 | 0.511* | 0.099 | 0.000 | ||

| 社会 成效 | 统治 | 分治 | 0.202* | 0.081 | 0.012 |

| 共治 | -0.168 | 0.097 | 0.083 | ||

| 分治 | 统治 | -0.202* | 0.081 | 0.012 | |

| 共治 | -0.0370* | 0.096 | 0.000 | ||

| 共治 | 统治 | 0.168 | 0.097 | 0.083 | |

| 分治 | 0.370* | 0.096 | 0.000 | ||

| 经济 成效 | 统治 | 分治 | -0.253* | 0.091 | 0.006 |

| 共治 | -0.280* | 0.109 | 0.011 | ||

| 分治 | 统治 | 0.253* | 0.091 | 0.006 | |

| 共治 | -0.027 | 0.109 | 0.807 | ||

| 共治 | 统治 | 0.280* | 0.109 | 0.011 | |

| 分治 | 0.027 | 0.109 | 0.807 | ||

| 总体 成效 | 统治 | 分治 | 0.113 | 0.062 | 0.069 |

| 共治 | -0.190* | 0.074 | 0.011 | ||

| 分治 | 统治 | -0.113 | 0.062 | 0.069 | |

| 共治 | -0.303* | 0.074 | 0.000 | ||

| 共治 | 统治 | 0.190* | 0.074 | 0.011 | |

| 分治 | 0.303* | 0.074 | 0.000 |

注:*为p<0.05,下同。 |

表4 逐步回归分析结果Table 4 Results of stepwise regression analysis |

| 变量类型 | 变量名称 | Estimate | t value | Pr(>|t|) |

|---|---|---|---|---|

| — | (常量) | 3.18366 | < | 2.00E-16 |

| 通用制度规则 | 治理模式 | 0.27299 | 0.00289 | ** |

| 地理空间特征 | 空间区位 | 0.1977 | 4.04E-05 | *** |

| 城市可达性 | -0.26674 | 0.009055 | ** | |

| 经济社会属性 | 群体规模 | -0.08998 | 0.039887 | * |

| 村民平均收入 | 0.17592 | 0.018259 | * | |

| 村集体经济总量 | -0.15631 | 0.000908 | *** | |

| 人口特征信息 | 学历 | 0.04696 | 0.040411 | * |

| 家庭总收入 | 0.09723 | 6.55E-07 | *** | |

| 是否是护林员 | 0.53584 | 9.35E-05 | *** |

注:表中仅对逐步回归显示的具有显著性的变量进行展示;**为p<0.01,***为p<0.001,下同。 |

表5 三种社区治理模式优缺点分析Table 5 Analysis of the strengths and weaknesses of three community governance models |

| 治理模式 | 治理主体与内容 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 共治 | 保护地管理机构、地方政府、NGOs、社区共同协调保护与发展 | 促进多方参与;生态、社会和经济成效最优 | 投入高、时间长;由于政策、人员变动而引发不稳定性;存在精英俘获现象 |

| 分治 | 保护地管理机构主管保护、地方政府主管发展 | 整合保护地管理机构和地方政府的力量;经济成效次优 | 保护成效差异大;当管理机构处于弱势,则难以保证生态成效;管理机构与地方政府权责不清 |

| 统治 | 保护地管理机构统管保护与发展 | 由单一主体统筹,贯彻保护第一理念;生态、社会成效次优 | 难以得到地方政府的资金和项目;保护目标和社区发展的矛盾冲突;经济成效较弱 |

感谢清华大学国家公园研究院杨锐教授与庄优波副教授、国务院发展研究中心苏杨研究员、华南师范大学蔡晓梅教授参与研究指导。感谢大熊猫国家公园四川省管理局沈兴娜处长、卧龙、唐家河、白水江及平武片区管理局各位领导、北京大学山水自然保护中心、桃花源基金会、世界自然基金会、四川省生态环境学科研究院、四川省林业和草原调查规划院等提供调研支持。尤其感谢陈龙老师和张雨琦、陈美利、张甜、孙悦等同学参与数据搜集工作,以及所有接受访谈、问卷调研的社区居民和利益相关者。

| [1] |

赵鑫蕊, 何思源, 苏杨. 生态系统完整性在管理层面的体现方式: 以跨省国家公园统一管理的体制机制为例. 生物多样性, 2022, 30(3): 178-185.

[

|

| [2] |

赵雪雁, 苏慧珍. 国家公园可持续生计研究框架及关键议题. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2217-2236.

[

|

| [3] |

徐菲菲, 钟雪晴, 王丽君. 中国自然保护地研究的现状、问题与展望. 自然资源学报, 2023, 38(4): 902-917.

[

|

| [4] |

荣钰, 庄优波, 杨锐. 中国国家公园社区移民中的问题与对策研究. 中国园林, 2020, 36(8): 36-40.

[

|

| [5] |

何思源, 王博杰, 王国萍, 等. 自然保护地社区生计转型与产业发展. 生态学报, 2021, 41(23): 9207-9215.

[

|

| [6] |

马奔, 严冬, 温亚利. 国家公园农户对野生动物肇事保险购买意愿及其影响因素: 以大熊猫国家公园为例. 生态学报, 2023, 43(10): 4202-4211.

[

|

| [7] |

张引, 杨锐. 中国自然保护区社区共管现状分析和改革建议. 中国园林, 2020, 36(8): 31-35.

[

|

| [8] |

黄宝荣, 王毅, 苏利阳, 等. 我国国家公园体制试点的进展、问题与对策建议. 中国科学院院刊, 2018, 33(1): 76-85.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

何思源, 苏杨. 武夷山试点经验及改进建议: 南方集体林区国家公园保护的困难和改革的出路. 生物多样性, 2021, 29(3): 321-324.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

蔡晓梅, 苏杨, 吴必虎, 等. 生态文明建设背景下中国自然保护地发展的理论思考与创新实践. 自然资源学报, 2023, 38(4): 839-861.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

冉景丞. 自然保护区管理成效与发展对策. 北京林业大学学报, 2011, 33(s2): 61-66.

[

|

| [22] |

韦惠兰, 鲁斌. 森林传统管护向社区共管转型的制度变迁探析: 基于对白水江保护区李子坝行政村的实证研究. 生态经济(学术版), 2010, 5(2): 212-218.

[

|

| [23] |

刘静, 苗鸿, 欧阳志云, 等. 自然保护区社区管理效果分析. 生物多样性, 2008, 16(4): 389-398.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

熊鹰, 肖蓉, 张坤, 等. 南方丘陵山地农户对生态系统服务的感知及其影响因素: 以湖南省慈利县为例. 自然资源学报, 2022, 37(7): 1766-1781.

[

|

| [27] |

|

| [28] |

王亚华, 舒全峰. 公共事物治理的集体行动研究评述与展望. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 118-131.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

王雨蓉, 陈利根, 陈歆, 等. 制度分析与发展框架下流域生态补偿的应用规则: 基于新安江的实践. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(1): 41-48.

[

|

| [34] |

蔡晓梅, 苏杨. 从冲突到共生: 生态文明建设中国家公园的制度逻辑. 管理世界, 2022, 38(11): 131-154.

[

|

| [35] |

戈大专, 陆玉麒, 孙攀. 论乡村空间治理与乡村振兴战略. 地理学报, 2022, 77(4): 777-794.

[

|

| [36] |

李晟之. 社区保护地建设与外来干预. 北京: 北京大学出版社, 2014.

[

|

| [37] |

王蕾, 卓杰, 苏杨. 中国国家公园管理单位体制建设的难点和解决方案. 环境保护, 2016, 44(23): 40-44.

[

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

唐林, 罗小锋, 黄炎忠, 等. 劳动力流动抑制了农户参与村域环境治理吗: 基于湖北省的调查数据. 中国农村经济, 2019, 35(9): 88-103.

[

|

| [42] |

|

| [43] |

刘春霞, 郭鸿鹏. 乡村社会资本、收入水平与农户参与农村环保公共品合作供给: 基于分层模型的实证研究. 农业技术经济, 2016, (11): 56-65.

[

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

宋瑞玲, 姚锦仙, 吴恺悦, 等. 海洋保护区管理与保护成效评估的方法与进展. 生物多样性, 2018, 26(3): 286-294.

[

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

林金兰, 刘昕明, 赖廷和, 等. 广西滨海湿地类自然保护区管理成效评估体系构建及应用. 生态学报, 2020, 40(5): 1825-1833.

[

|

| [52] |

刘伟玮, 付梦娣, 任月恒, 等. 国家公园管理评估体系构建与应用. 生态学报, 2019, 39(22): 8201-8210.

[

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

杨佳慧. 农户视角下自然保护区社区共管绩效评估指标体系研究. 成都: 四川省社会科学院, 2023.

[

|

| [56] |

何廷美, 周莎, 宋晓蓉, 等. 大熊猫国家公园卧龙片区生态旅游实践研究. 自然保护地, 2021, 1(2):38-48.

[

|

| [57] |

何茜, 王晓军, 谌利民, 等. 国家公园社区适应性协同治理框架及其实践成效: 以大熊猫国家公园唐家河片区A社区为例. 风景园林, 2023, 30(10): 42-48.

[

|

| [58] |

张雨琦, 张引. 中国大熊猫国家公园社会影响评估研究: 基于界内、门户和边缘社区的比较分析. 景观设计学(中英文), 2023, 11(3): 67-95.

[

|

| [59] |

戴金辉, 袁靖. 单因素方差分析与多元线性回归分析检验方法的比较. 统计与决策, 2016, 32(9): 23-26.

[

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

蒋小翼, 何洁. 日本海洋自然公园的立法与管理及其启示. 边界与海洋研究, 2020, 5(1): 44-56.

[

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

樊晓丽, 刘晶岚, 刘昱齐, 等. 社区对普氏原羚的保护态度和意愿及其影响因素. 生态学报, 2024, 44(3): 966-976.

[

|

| [72] |

彭文英, 刘丹丹. 公众生态文明认知—行为逻辑路径及影响因素研究: 基于疫情期公众调查. 干旱区资源与环境, 2021, 35(3): 1-7.

[

|

| [73] |

|

| [74] |

刘静, 苗鸿, 郑华, 等. 卧龙自然保护区与当地社区关系模式探讨. 生态学报, 2009, 29(1): 259-271.

[

|

| [75] |

何思源, 闵庆文. 自然保护地社区的保护兼容性生计: 概念与实施路径. 自然资源学报, 2023, 38(4): 862-873.

[

|

| [76] |

马思静, 张家荣, 张玉钧, 等. 基于扎根理论方法的国家公园社区适应性协同治理机制: 以三江源国家公园为例. 自然资源学报, 2023, 38(4): 1089-1103.

[

|

| [77] |

望超凡. 村治主体的“去精英化”: 形成原因与治理后果: 基于对皖南禾村的经验考察. 北京工业大学学报: 社会科学版, 2022, 22(3): 110-122.

[

|

| [78] |

贾天宇, 王一凡, 赵荣. 中国生态护林员政策实施机制、成效及动态调整. 世界林业研究, 2023, 36(1): 1-7.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |