旅游资源区域组合:内涵、识别技术与关键问题

|

朱鹤(1989- ),女,山东济南人,博士,副研究员,研究方向为旅游与社会文化地理。E-mail: zhuhe@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2023-11-13

修回日期: 2024-02-27

网络出版日期: 2024-07-10

基金资助

国家自然科学基金项目(42271248)

国家自然科学基金项目(42001243)

山东省自然科学基金项目(ZR2022QD132)

山东省自然科学基金项目(ZR2020QD008)

Regional tourism resources combination: Connotation, identification technology and key issues

Received date: 2023-11-13

Revised date: 2024-02-27

Online published: 2024-07-10

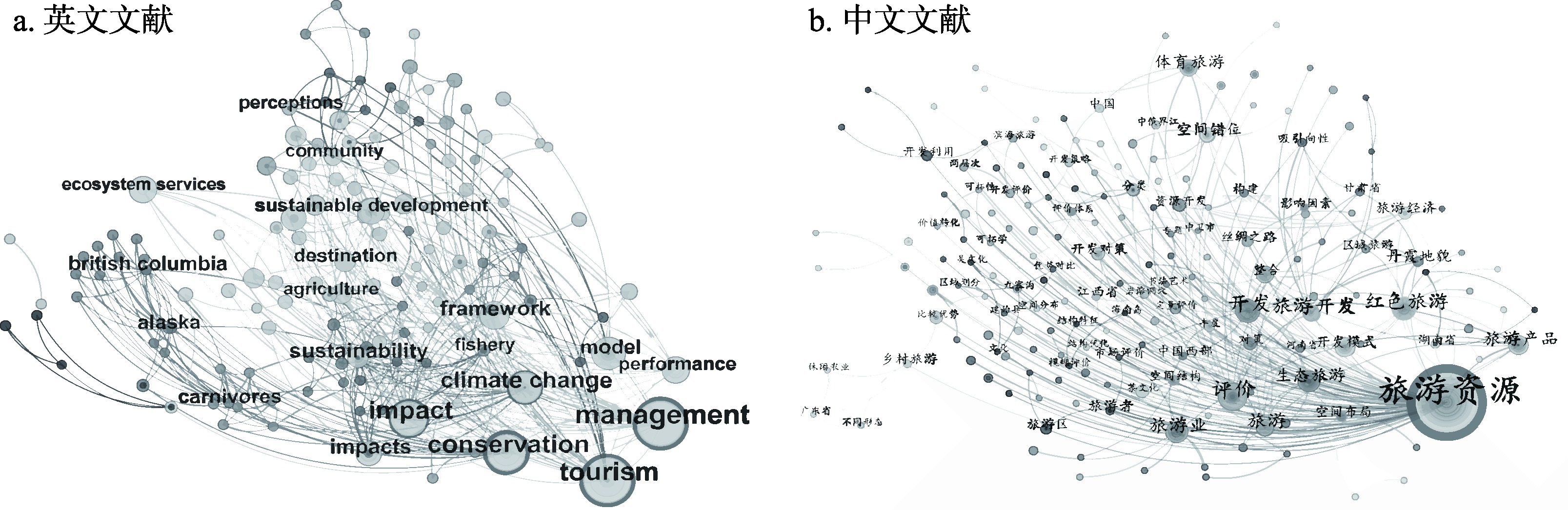

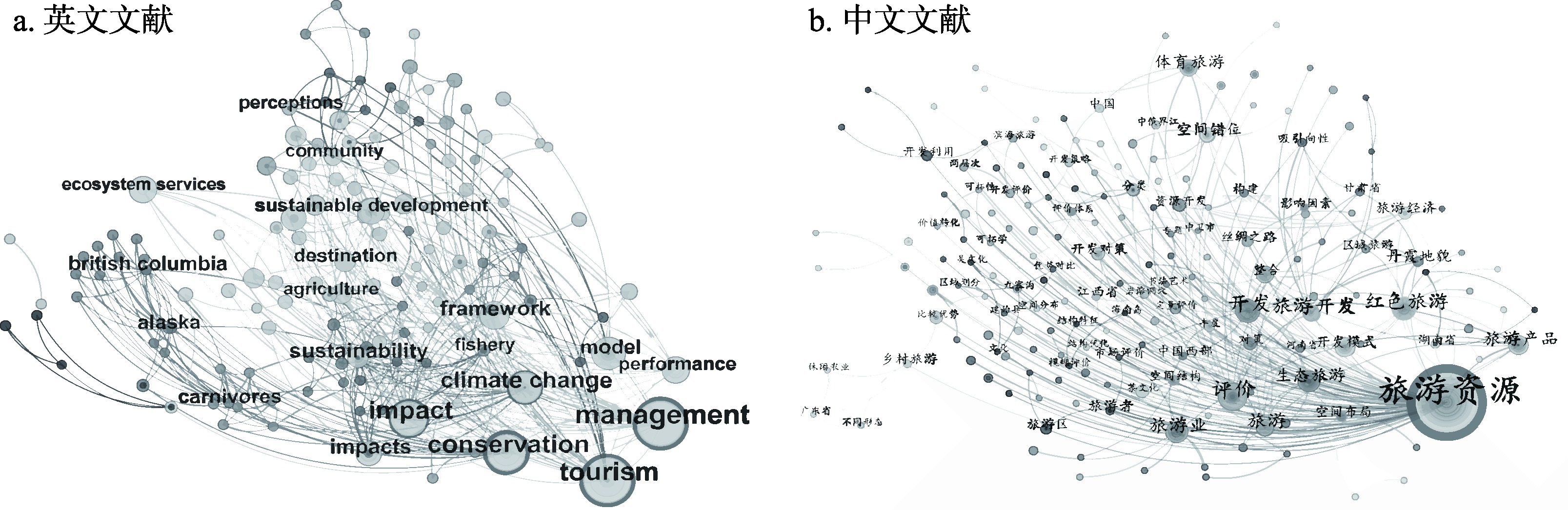

旅游资源的认知是旅游产业发展的基础工作,传统的旅游资源研究、保护和开发通常依托于单体展开,而忽视了资源的集聚特征和组合价值。聚焦旅游资源区域组合,以国家战略导向和新时代旅游业发展需求为背景,重新梳理旅游资源区域组合的相关研究基础;面向旅游资源价值转化和可持续利用,从地域特征、组合特征和价值特征三个方面分析旅游资源区域组合的内涵;基于多源异构数据,以自动化识别为目标,结合知识图谱、文本分析、图像分析等技术,提出旅游资源区域组合的识别思路、方法和技术体系;归纳出旅游资源区域组合划定的原则与依据、旅游资源区域组合模式与方法、旅游资源区域组合的评价体系、旅游资源区域组合的价值转化路径和旅游资源区域组合开发保障体系五大关键问题,力求推动旅游资源区域组合的相关理论研究与实践探索。

朱鹤 , 高翔宇 , 张生瑞 , 张桐艳 . 旅游资源区域组合:内涵、识别技术与关键问题[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(7) : 1493 -1511 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240701

The cognition of tourism resources is the basic work of the development of tourism industry. Traditional research and development of tourism resources usually rely on the development of single unit, and neglect the aggregation characteristics and combined value of resources. This study focuses on the regional tourism resources combination, and reorganizes the relevant research basis of regional tourism resources combination under the context of national strategic orientation and tourism development needs in the New Era. For the value transformation and sustainable utilization of tourism resources, the connotation of regional tourism resources combination is analyzed from the aspects of regional characteristics, combined characteristics and value characteristics. Combining with knowledge mapping, text analysis, image analysis and other technologies, this paper puts forward the identification ideas, methods and techniques of regional tourism resources combination. It sums up five key problems of the regional tourism resources combination: the principle and basis of the division, the mode and method, the evaluation system, the path of value transformation, and the guarantee system. Going forward, we will endeavor to advance the theoretical research and practical exploration of regional tourism resource combination.

| [1] |

白凯, 王馨. 《旅游资源分类、调查与评价》国家标准的更新审视与研究展望. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1525-1540.

[

|

| [2] |

徐菊凤, 任心慧. 旅游资源与旅游吸引物: 含义、关系及适用性分析. 旅游学刊, 2014, 29(7): 115-125.

[

|

| [3] |

任以胜, 陆林, 韩玉刚. 新旅游资源观视角下旅游资源研究框架. 自然资源学报, 2022, 37(3): 551-567.

[

|

| [4] |

翟辅东, 肖曾艳. 隐性旅游资源显性化的概念和应用. 旅游学刊, 2004, 19(6): 60-63.

[

|

| [5] |

朱鹤, 唐承财, 王磊, 等. 新时代的旅游资源研究: 保护利用与创新发展: 旅游地理青年学者笔谈. 自然资源学报, 2020, 35(4): 992-1016.

[

|

| [6] |

林明水, 胡晓鹏, 杨勇, 等. 流量经济对旅游资源创新性开发的影响: 热反应与冷思考. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2237-2262.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

叶康丹. 组合体旅游资源评价体系研究. 南昌: 南昌大学, 2015.

[

|

| [9] |

孙佼佼. 高质量发展背景下旅游资源研究转型: 新属性、新框架与新方向. 自然资源学报, 2024, 39(2): 245-258.

[

|

| [10] |

章锦河, 赵勇. 皖南旅游资源空间结构分析. 地理与地理信息科学, 2004, 20(1): 99-103.

[

|

| [11] |

国家旅游局, 国家质量监督总局. 旅游资源分类、调查与评价 (GB∕T 18972-2017). 北京: 中国旅游出版社, 2017.

[National Tourism Administration, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine. Classification, Survey and Evaluation of Tourism Resources (GB∕T 18972-2017). Beijing: China Tourism Publishing House, 2017. ]

|

| [12] |

郭来喜, 吴必虎, 刘锋, 等. 中国旅游资源分类系统与类型评价. 地理学报, 2000, 55(3): 294-301.

[

|

| [13] |

李天元. 关于旅游承载力理论应用问题的思考. 南开管理评论, 2001, 4(3): 57-60.

[

|

| [14] |

吴必虎, 唐子颖. 旅游吸引物空间结构分析: 以中国首批国家4A级旅游区(点)为例. 人文地理, 2003, 18(1): 1-5.

[

|

| [15] |

保继刚, 左冰. 为旅游吸引物权立法. 旅游学刊, 2012, 27(7): 11-18.

[

|

| [16] |

尹泽生, 陈田, 牛亚菲, 等. 旅游资源调查需要注意的若干问题. 旅游学刊, 2006, 21(1): 14-18.

[

|

| [17] |

宋子千, 黄远水. 旅游资源概念及其认识. 旅游学刊, 2000, 15(3): 46-50.

[

|

| [18] |

王英杰, 张桐艳, 李鹏, 等. GIS在中国旅游资源研究与应用中的现状及趋势. 地球信息科学学报, 2020, 22(4): 751-759.

[

|

| [19] |

杨振之. 旅游资源开发. 成都: 四川大学出版社, 2003.

[

|

| [20] |

王衍用. 区域旅游开发战略研究的理论与实践. 经济地理, 1999, 19(1): 117-120.

[

|

| [21] |

席建超, 葛全胜, 成升魁, 等. 旅游资源群: 概念特征、空间结构、开发潜力研究: 以全国汉地佛教寺院旅游资源为例. 资源科学, 2004, 26(1): 91-98.

[

|

| [22] |

史正涛, 雷志义. 区域多种旅游资源整合开发战略研究. 云南师范大学学报: 哲学社会科学版, 2005, 38(6): 99-102.

[

|

| [23] |

王欣, 吴殿廷, 方修琦, 等. 旅游资源整合新论. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, 6(4): 29-33.

[

|

| [24] |

陈鹰, 叶持跃, 黄磊昌, 等. 低地域结合度旅游资源集合区的评价研究: 以浙江省象山县为例. 浙江大学学报: 理学版, 2008, 35(4): 475-480.

[

|

| [25] |

张桐艳, 王英杰, 张生瑞, 等. 基于Voronoi模型的海南岛旅游资源集合体空间边界提取. 地理学报, 2021, 76(6): 1553-1569.

[

|

| [26] |

卢云亭. 现代旅游地理学. 南京: 江苏人民出版社, 1988.

[

|

| [27] |

黄辉实. 旅游资源的评价. 旅游论丛, 1986, 1(1): 41-43.

[

|

| [28] |

程晓丽, 史杜芳. 皖南国际文化旅游示范区文化资源丰度评价. 地理科学, 2017, 37(5): 766-772.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

保继刚, 陈苑仪, 马凌. 旅游资源及其评价过程与机制: 技术性评价到社会建构视角. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1556-1569.

[

|

| [39] |

拓庆阳, 赵凯. 陕西省旅游资源地区差异研究. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2012, 12(2): 90-95.

[

|

| [40] |

刘佳, 纪晓萌, 陆嘉欣, 等. 基于多源异构数据的胶东经济圈旅游资源供需匹配时空特征. 地球信息科学学报, 2024, 26(3): 393-407.

[

|

| [41] |

杨尧, 赵耀龙, 刘小丁, 等. 管理视角下自然资源统一调查监测模式. 自然资源学报, 2023, 38(3): 808-821.

[

|

| [42] |

张义彬, 曲家惠. 遥感技术用于旅游资源调查及研究. 遥感技术与应用, 1997, 12(1): 58-62.

[

|

| [43] |

刘歆. 基于遥感影像的土地资源利用区划自动识别技术. 自动化技术与应用, 2021, 40(9): 99-103.

[

|

| [44] |

吴清, 焦义彬, 陈嘉琳, 等. “粤桂画廊”区域旅游空间结构识别及协同发展模式. 经济地理, 2022, 42(9): 219-227.

[

|

| [45] |

葛静茹, 秦安臣, 张启, 等. RS在生态旅游资源信息提取中的应用研究. 西北林学院学报, 2007, (3): 193-197.

[

|

| [46] |

王钦军, 李志超, 陈玉, 等. 海南琼海石壁镇地质旅游资源特征研究. 西北师范大学学报: 自然科学版, 2018, 54(3): 90-96.

[

|

| [47] |

赵继贵, 钱育蓉, 王魁, 等. 中文命名实体识别研究综述. 计算机工程与应用, 2024, 60(1): 1-14.

[

|

| [48] |

范梦余, 陈怡宁, 张辉. 呼伦贝尔游客POI空间格局与移动轨迹研究: 基于地理标记照片的实证分析. 干旱区资源与环境, 2019, 33(6): 203-208.

[

|

| [49] |

|

| [50] |

苟雨君, 何孝凡, 苏振宇. 国土空间规划视角下区域旅游空间结构识别与规划路径. 经济地理, 2023, 43(4): 184-193.

[

|

| [51] |

薛冰, 许耀天, 赵冰玉. 地理学视角下POI大数据的应用研究及反思. 贵州师范大学学报: 自然科学版, 2022, 40(4): 1-6.

[

|

| [52] |

李鹏, 王英杰, 虞虎, 等. 基于GIS格网化分析支撑的旅游空间规划技术方法研究: 以青岛市为例. 自然资源学报, 2018, 33(5): 813-827.

[

|

| [53] |

曹一然. 基于条件价值法的白洋淀湿地生态旅游资源非使用价值评估. 保定: 河北大学, 2023.

[

|

| [54] |

杨春梅, 赵原, 徐西帅, 等. 基于网络文本数据分析的冰雪旅游游客满意度研究: 以哈尔滨为例. 企业经济, 2022, 41(3): 133-140.

[

|

| [55] |

徐奕然. 基于网络计量学的城市意象研究方法革新:网络词频数据在大尺度城市设计中的应用. 中国城市规划学会, 沈阳市人民政府. 规划60年: 成就与挑战: 2016中国城市规划年会论文集(04城市规划新技术应用). 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

[

|

| [56] |

|

| [57] |

王宜强, 朱明博. 山东省农业旅游空间结构发育特征、优化模式及其驱动机制. 经济地理, 2019, 39(6): 232-240.

[

|

| [58] |

王录仓, 杨志鹏, 武荣伟, 等. 甘肃黄河三峡景区旅游资源空间结构研究. 干旱区研究, 2016, 33(1): 215-222.

[

|

| [59] |

陈炜, 彭明, 肖向良, 等. 基于GIS的全域旅游公路识别方法研究. 湖南交通科技, 2021, 47(3): 198-202.

[

|

| [60] |

张雪英, 张春菊, 汪陈, 等. 面向中文文本的地质语义信息标注与语料库构建. 高校地质学报, 2023, 29(3): 429-438.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |