碳排放约束下的城市空间格局优化:理论框架、指标体系与实践路径

|

徐可西(1989- ),女,浙江金华人,博士,副教授,研究方向为空间规划与城市治理。E-mail: xukexi@hzcu.edu.cn |

收稿日期: 2023-07-31

修回日期: 2023-12-04

网络出版日期: 2024-03-12

基金资助

国家自然科学基金项目(42271267)

国家自然科学基金项目(72004191)

浙江省软科学研究计划重点项目(2023C25008)

Optimization of urban spatial pattern under carbon emission constraints: Theoretical framework, index system and practical paths

Received date: 2023-07-31

Revised date: 2023-12-04

Online published: 2024-03-12

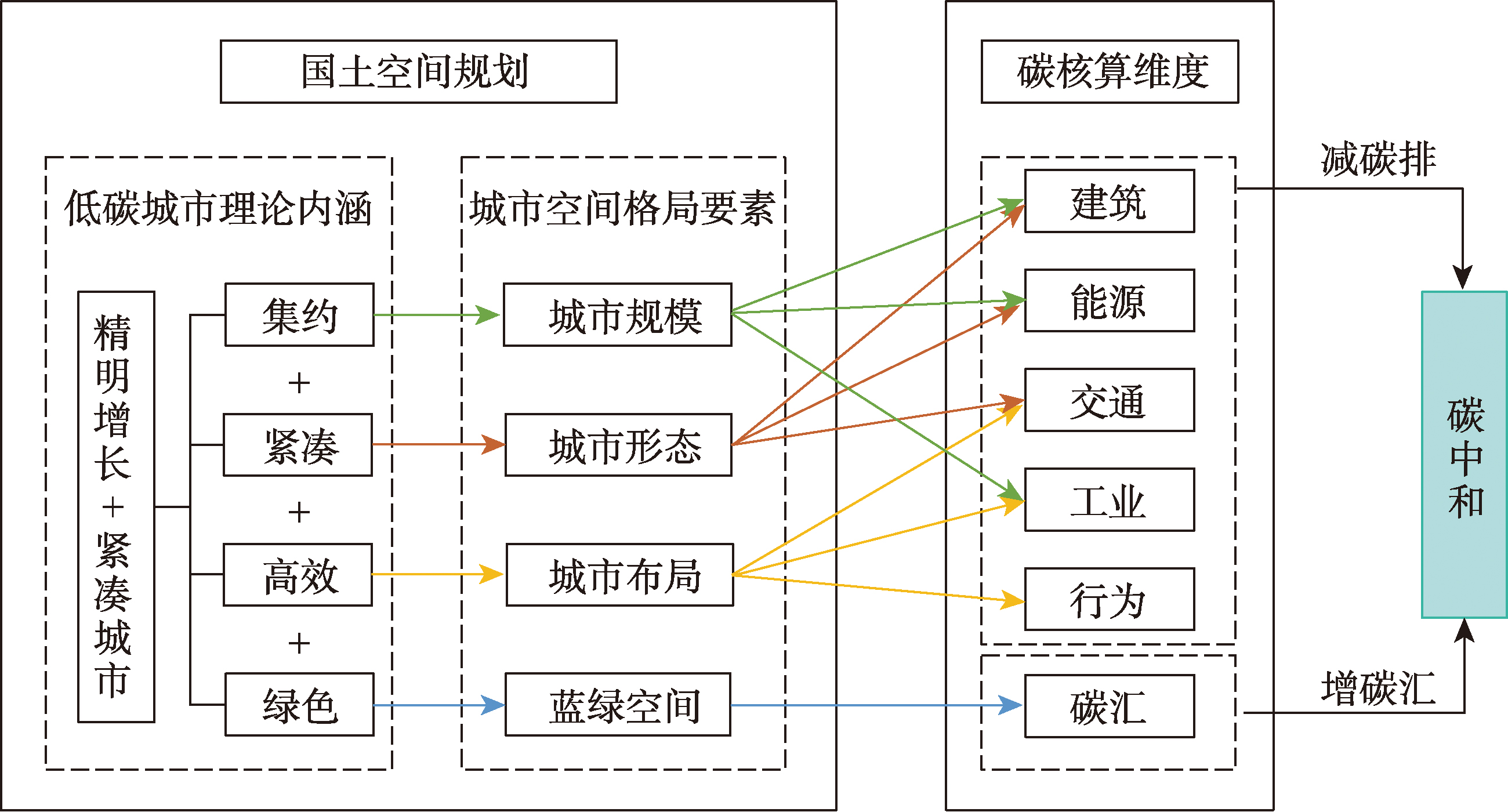

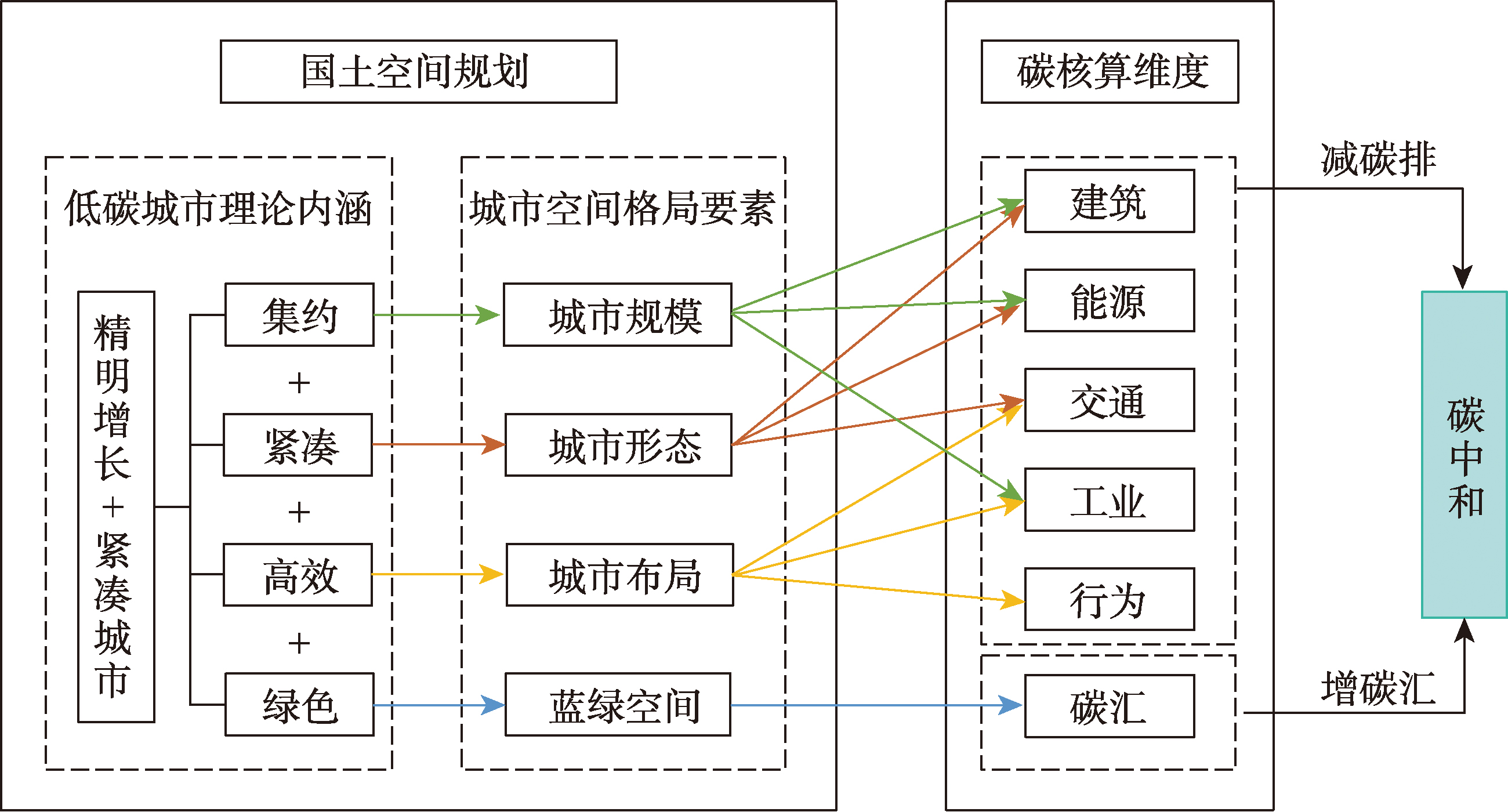

构建低碳城市空间格局是推动城市绿色低碳发展的重要抓手。立足城市碳排放约束目标,构建了集约、紧凑、高效、绿色导向下的城市空间格局优化理论框架,剖析了城市空间格局要素与碳核算体系的内在关系,进而开发了涵盖城市规模、城市形态、城市布局和蓝绿空间四个维度的指标体系。城市规模维度旨在控制无序扩张,涉及人口、经济和空间规模三方面指标;城市形态以外部紧凑为导向,涵盖城市平面形态和立面形态两方面指标;城市布局以功能高效为落脚点,涵盖居住密度、职住平衡比等指标;蓝绿空间关注城市碳汇的提升,包括蓝绿空间占比、融合度等指标。遵循“评价指标—规划策略—规划内容—空间响应”逻辑主线,提出了提高城市承载能力、合理控制城市扩张,优化城市空间结构、打造紧凑城市形态,人城产交通一体化、完善城市服务功能和构建市域生态网络、提升固碳增汇能力四条实践路径,为碳排放约束下的城市空间格局优化提供了方向。

徐可西 , 詹冰倩 , 姜春 , 鲍海君 , 苏婕妤 , 何旻宇 . 碳排放约束下的城市空间格局优化:理论框架、指标体系与实践路径[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(3) : 682 -698 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20240311

Constructing a low-carbon urban spatial pattern is a crucial path for promoting the green and low-carbon development of cities. This study, based on the constraint goals of urban carbon emissions, establishes a theoretical framework for optimizing the urban spatial pattern under the principles of intensity, compactness, efficiency, and green orientation. It analyzes the inherent relationship between urban spatial patterns and the carbon accounting system and subsequently develops an evaluation indicator system covering four dimensions: urban scale, urban form, urban layout, and blue-green space. The urban scale dimension aims to control urban sprawl, involving indicators of population, economy and spatial scale. The urban form dimension is orientated towards external compactness and covers indicators of urban plan form and facade form. For the urban layout dimension, the focus is on functional efficiency, covering indicators such as residential density and the ratio of jobs-housing balance. Blue-green space is considered important for enhancing urban carbon sink, with indicators including the proportion of such space and its integration degree. Following the logic path of "Evaluation indicator-Planning strategy-Planning content-Spatial response", this study proposes four practical paths: (1) enhancing urban carrying capacity to control urban expansion reasonably, (2) optimizing urban spatial structure to create compact urban form, (3) integrating development of People-City-Industry-Transportation to enhance urban service functions, (4) constructing an ecological network to increase carbon sink capacity. These four paths provide guidance for optimizing urban spatial pattern under carbon emission constraints.

表1 碳排放约束下城市空间格局优化的评价指标:城市规模维度Table 1 Indicators for optimizing urban spatial pattern under carbon emission constraints: Urban scale dimension |

| 目标 | 维度 | 指标 | 指标说明 | 指标方向 |

|---|---|---|---|---|

| 集约 (Intensive) | 城市规模 (Urban Scale) | US-1碳排放脱钩指数 | 反映碳排放与城市经济规模扩大的关系,脱钩指数越大,能源利用率越低,经济增长对能源消费的依赖程度越高,不利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) |

| US-2人口密度 | 反映碳排放与城市人口规模扩张的关系,人口密度越大,人均碳排放越低,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| US-3建筑密度 | 反映碳排放与城市建筑覆盖率的关系,建筑密度越大,土地利用效率越高,单位建筑面积碳排放强度越低,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| US-4建成区面积 | 反映碳排放与城市规模扩张大小的指标,建成区面积的增加,引起碳排放总量增加,不利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) | ||

| US-5人均建设用地面积 | 反映碳排放与城市规模扩张大小的指标,人均建设面积越大,人均碳排放越高,不利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) | ||

| US-6人均地下空间面积 | 反映碳排放与地下空间的关系,人均地下空间面积越大,土地利用效率越高,产生的碳排放总量越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| US-7土地开发强度 | 反映碳排放与城市土地开发利用的关系,土地开发强度越大,土地利用效率越高,产生的碳排放总量越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| US-8用地扩展系数 | 反映碳排放与城市规模的扩张状态的关系,用地扩展系数越大,表明城市扩张状态越明显,碳排放量总量越高,不利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) | ||

| US-9分形维数 | 反映碳排放与城市规模的扩张状态的关系,分形维数越大,表明城市扩张状态越分散,产生的碳排总量越高,不利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) |

表2 碳排放约束下城市空间格局优化的评价指标:城市形态维度Table 2 Indicators for optimizing urban spatial pattern under carbon emission constraints: Urban form dimension |

| 目标 | 维度 | 指标 | 指标说明 | 指标方向 |

|---|---|---|---|---|

| 紧凑 (Compact) | 城市形态 (Urban Form) | UF-1紧凑度 | 反映城市建成区的紧凑、饱满程度的指标,紧凑度越高,城市形态布局紧密,交通网络效率越高,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

| UF-2多中心度 | 反映城市中心布局的地理指标,多中心度越高,城市形态越紧凑,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| UF-3形状指数 | 反映城市的几何形态的指标,形状指数值越大,城市形态越接近于圆,城市的交通网络效率越高,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| UF-4 空间高度 | 反映城市建筑平均层数的指标,空间高度值越大,建筑碳排放越低,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

表3 碳排放约束下城市空间格局优化的评价指标:城市布局维度Table 3 Indicators for optimizing urban spatial pattern under carbon emission constraints: Urban layout dimension |

| 目标 | 维度 | 指标 | 指标说明 | 指标方向 |

|---|---|---|---|---|

| 高效 (Efficient) | 城市布局 (Urban Layout) | UL-1居住密度 | 反映城市居民和住宅的密集程度,居住密度越高,居民出行所带来的碳排越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

| UL-2职住平衡比 | 反映就业群体与住宅之间的平衡关系,职住平衡比越大,通勤交通所产生的碳排越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| UL-3功能用地混合度 | 反映城市功能用地的布局情况,功能用地混合度越高,交通出行效率更高,碳排放越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| UL-4公共设施服务半径 | 反映城市公共服务设施配置状况,公共服务设施服务半径越短,居民出行所带来的碳排越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 负向(-) | ||

| UL-5产业集聚指数 | 反映城市产业分布和聚集程度,产业集聚指数越大,产生的工业碳排放越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| UL-6路网密度 | 反映城市交通道路的布局情况,路网密度越大,交通出行效率更高,碳排放越少,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

表4 碳排放约束下城市空间格局优化的评价指标:蓝绿空间维度Table 4 Indicators for optimizing urban spatial pattern under carbon emission constraints: Blue-green space dimension |

| 目标 | 维度 | 指标 | 指标说明 | 指标方向 |

|---|---|---|---|---|

| 绿色 (Green) | 蓝绿空间 (Blue-Green Space) | BS-1蓝绿空间占比 | 反映蓝绿空间在城市中的覆盖程度,蓝绿空间占比越大,城市碳汇能力越强,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

| BS-2蓝绿融合度 | 反映城市水生空间和陆生空间的融合情况,融合度越高,城市碳汇能力越强,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) | ||

| BS-3蓝绿用地连通度 | 反映城市蓝绿空间的聚合状况,连通度越高,生态网络联系越紧密,城市碳汇能力越强,利于达成城市碳排放约束目标 | 正向(+) |

| [1] |

徐英启, 程钰, 王晶晶. 中国资源型城市碳排放效率时空演变与绿色技术创新影响. 地理研究, 2023, 42(3): 878-894.

[

|

| [2] |

谷晓坤, 唐秀美, 王学新. 国土空间规划框架下“生态券”核算方法与交易机制: 以京津冀地区为例. 自然资源学报, 2023, 38(3): 631-641.

[

|

| [3] |

孙施文. 从城乡规划到国土空间规划. 城市规划学刊, 2020, (4): 11-17.

[

|

| [4] |

张振龙, 侯琰珍, 孙鸿鹄. 市域国土空间碳排放测算及低碳化发展效率差异. 自然资源学报, 2023, 38(6): 1464-1481.

[

|

| [5] |

赵荣钦, 黄贤金, 郧文聚, 等. 碳达峰碳中和目标下自然资源管理领域的关键问题. 自然资源学报, 2022, 37(5): 1123-1136.

[

|

| [6] |

陈珍启, 林雄斌, 李莉, 等. 城市空间形态影响碳排放吗? 基于全国110个地级市数据的分析. 生态经济, 2016, 32(10): 22-26.

[

|

| [7] |

刘志林, 秦波. 城市形态与低碳城市: 研究进展与规划策略. 国际城市规划, 2013, 28(2): 4-11.

[

|

| [8] |

|

| [9] |

杨磊, 李贵才, 林姚宇, 等. 城市空间形态与碳排放关系研究进展与展望. 城市发展研究, 2011, 18(2): 12-17, 81.

[

|

| [10] |

吕斌, 孙婷. 低碳视角下城市空间形态紧凑度研究. 地理研究, 2013, 32(6): 1057-1067.

[

|

| [11] |

韩刚, 袁家冬, 张轩, 等. 紧凑城市空间结构对城市能耗的作用机制: 基于江苏省的实证研究. 地理科学, 2019, 39(7): 1147-1154.

[

|

| [12] |

滕飞, 刘毅, 金凤君. 中国特大城市能耗变化的影响因素分解及其区域差异. 资源科学, 2013, 35(2): 240-249.

[

|

| [13] |

李王鸣, 潘蓉. 精明增长对浙江省城镇空间发展的启示. 经济地理, 2006, 26(2): 230-232, 240.

[

|

| [14] |

卜雪旸. 当代西方城市可持续发展空间理论研究热点和争论. 城市规划学刊, 2006, (4): 106-110.

[

|

| [15] |

李松志, 董观志. 城市可持续发展理论及其对规划实践的指导. 城市问题, 2006, (7): 14-20.

[

|

| [16] |

杨俊宴, 邵典, 汪鹏, 等. 集成·拓扑·转译: 一种基于知识图谱的城市形态深度解析方法. 城市规划, 2023, 47(6): 57-67.

[

|

| [17] |

冷红, 赵妍, 袁青. 城市形态调控减碳路径与策略. 城市规划学刊, 2023, (1): 54-61.

[

|

| [18] |

|

| [19] |

杨文越, 曹小曙. 多尺度交通出行碳排放影响因素研究进展. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1814-1828.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

阎宏, 孙斌栋. 多中心城市空间结构的能耗绩效: 基于我国地级及以上城市的实证研究. 城市发展研究, 2015, 22(12): 13-19.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

郑琦, 王成坤, 廖晓卉, 等. 基于碳排放核算的城市片区碳中和路径研究. 城市规划学刊, 2022, (s1): 248-253.

[

|

| [24] |

马世骏, 王如松. 社会—经济—自然复合生态系统. 生态学报, 1984, 4(1): 1-9.

[

|

| [25] |

丁明磊, 杨晓娜, 赵荣钦, 等. 碳中和目标下的国土空间格局优化:理论框架与实践策略. 自然资源学报, 2022, 37(5): 1137-1147.

[

|

| [26] |

王修华, 王翔. 产业结构升级与低碳经济发展的耦合研究. 软科学, 2012, 26(3): 29-32.

[

|

| [27] |

易艳春, 马思思, 关卫军. 紧凑的城市是低碳的吗?. 城市规划, 2018, 42(5): 31-38, 86.

[

|

| [28] |

李琳. 紧凑城市中“紧凑”概念释义. 城市规划学刊, 2008, (3): 41-45.

[

|

| [29] |

田丹宇, 郑文茹, 高诗颖. 加快构建碳排放总量控制的长效机制. 环境保护, 2020, 48(12): 55-57.

[

|

| [30] |

柴麒敏, 傅莎, 郑晓奇, 等. 中国重点部门和行业碳排放总量控制目标及政策研究. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(12): 1-7.

[

|

| [31] |

徐丽笑, 王亚菲. 我国城市碳排放核算: 国际统计标准测度与方法构建. 统计研究, 2022, 39(7): 12-30.

[

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

卢娜, 曲福田, 冯淑怡, 等. 基于STIRPAT模型的能源消费碳足迹变化及影响因素: 以江苏省苏锡常地区为例. 自然资源学报, 2011, 26(5): 814-824.

[

|

| [35] |

|

| [36] |

张培峰, 胡远满, 熊在平, 等. 基于QuickBird的城市建筑景观格局梯度分析. 生态学报, 2011, 31(23): 266-275.

[

|

| [37] |

杜官印. 建设用地对碳排放的影响关系研究. 中国土地科学, 2010, 24(5): 32-36.

[

|

| [38] |

夏冰, 李之昊, 潘胜璋. 低碳地下空间形态的分析与比较. 智能建筑与智慧城市, 2022, (6): 123-126.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

蒋宇超, 金晓斌, 覃丽君, 等. 近六百年来城市建成区扩展过程与特征分析: 以苏沪地区为例. 城市规划, 2019, 43(12): 55-68.

[

|

| [41] |

刘润佳, 把多勋. 中国省会城市紧凑度与城镇化水平关系. 自然资源学报, 2020, 35(3): 586-600.

[

|

| [42] |

曹小曙, 梁斐雯, 陈慧灵. 特大城市空间形态差异对交通网络效率的影响. 地理科学, 2019, 39(1): 41-51.

[

|

| [43] |

王桂新, 武俊奎. 城市规模与空间结构对碳排放的影响. 城市发展研究, 2012, 19(3): 89-95, 112.

[

|

| [44] |

韩笑, 单峰, 贾茵, 等. 新时期城市园林绿化评价指标研究: 以徐州市为例. 中国园林, 2021, 37(12): 20-25.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |