中国自然资源资产储备制度构建

|

钟鹏宇(1998- ),男,浙江湖州人,博士研究生,研究方向为自然资源管理理论与方法。E-mail: zju_zpy@zju.edu.cn |

收稿日期: 2022-11-14

修回日期: 2023-04-28

网络出版日期: 2023-07-17

基金资助

国家社会科学基金重大项目(21ZDA064)

Establishment of natural resource asset reserve institution in China

Received date: 2022-11-14

Revised date: 2023-04-28

Online published: 2023-07-17

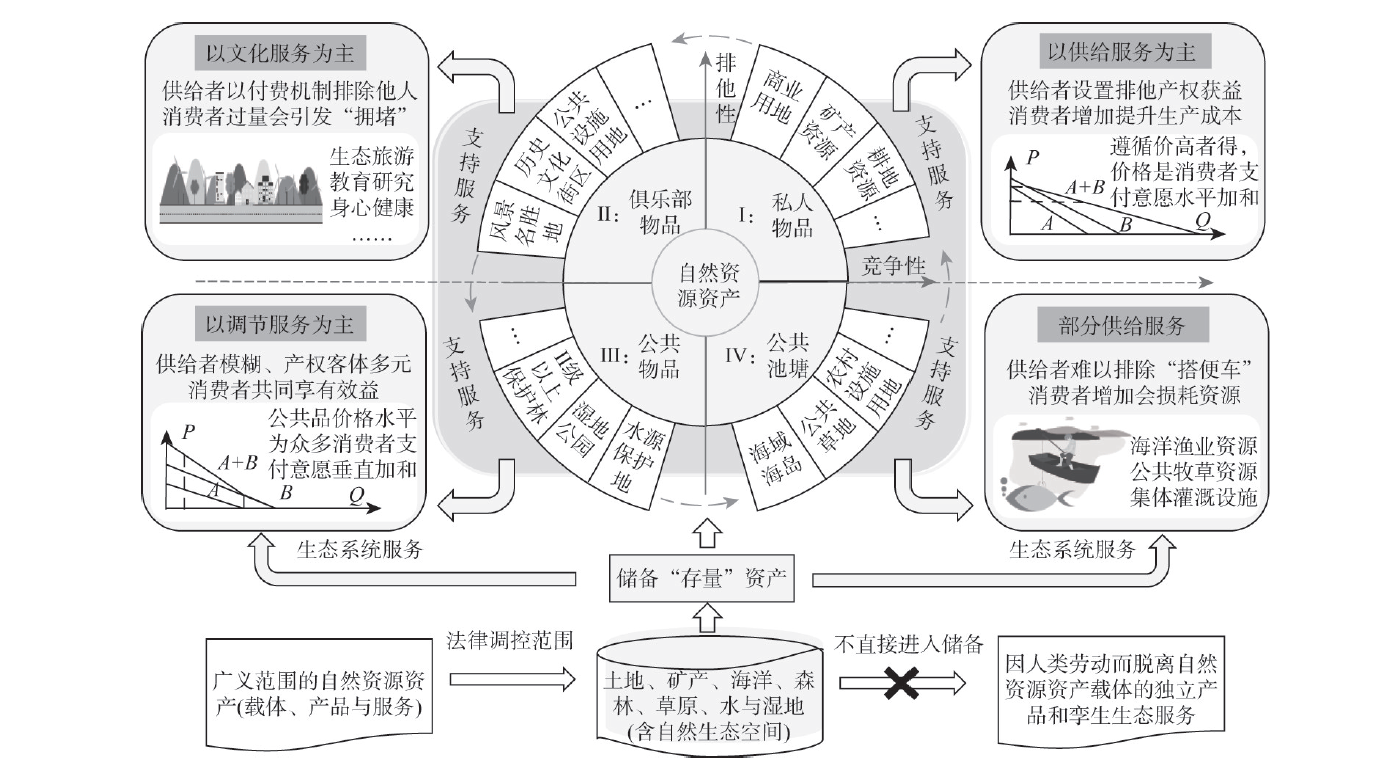

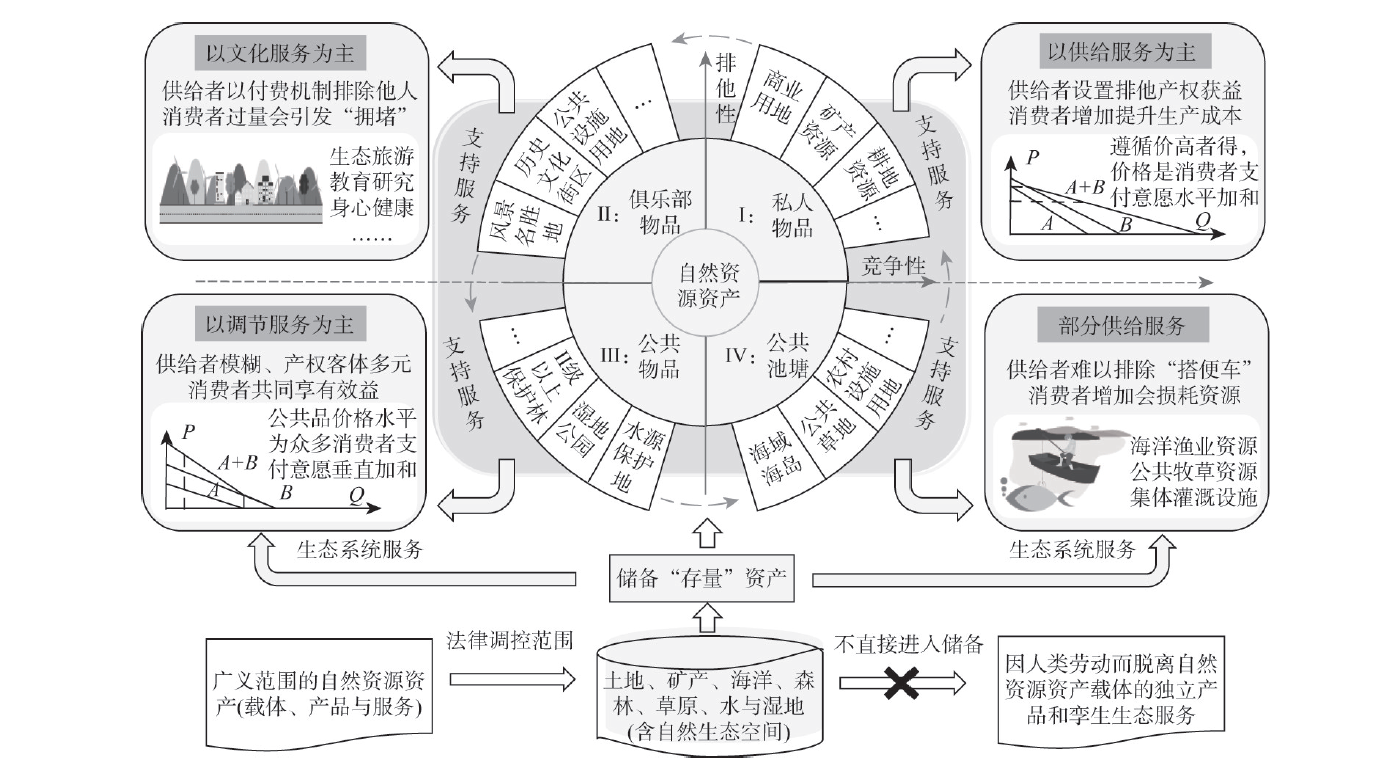

自然资源资产储备制度是实现自然资源资产统一规划、统一收储、统一供应、统一开发、统一保护的核心抓手,是中国特色自然资源管理体制的重要创制。基于马克思储备理论,从资本循环视角探析自然资源资产储备制度的理论逻辑与实践路径,研究发现:(1)自然资源资产储备发生在不同资本形态更替的“停滞”环节,是促进自然资源资本化的关键中介,公共物品性、政府主导性、保值增值性是核心内涵;(2)自然资源资产储备制度的核心逻辑在于实现资本可持续累积循环,涵盖收储、管护、供应三个基本环节,明晰产权、整体治理、价值实现是主要任务;(3)构建自然资源资产储备制度应当从“规划引领、集中入库、系统治理、高效配置、资金统筹”五环节开展,未来应渐进式推进自然资源资产储备制度试点来完善制度建设。

钟鹏宇 , 岳文泽 . 中国自然资源资产储备制度构建[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(7) : 1667 -1681 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230701

The establishment of natural resource asset reserve institution is the core grip to realize the unified planning, storage, supply, development and protection of natural resource assets, which is the important creation of the natural resource management institution with Chinese characteristics. Based on Marxist reserve theory, the logic and practical path of natural resource asset reserve institution are explored from the perspective of capital circulation. The main conclusions are as follows: (1) The reserve of natural resource assets occurs during the 'stagnant' phase of different capital forms replacement, and it is a key intermediary for promoting the capitalization of natural resources. Its core connotations include public goods characteristics, government leadership, and value appreciation. (2) The reserve institution covers three basic steps of reserving, managing, and supplying, the core logic of which lies in achieving sustainable accumulation and circulation of capital, with clear property rights, holistic governance, and value realization as the main tasks. (3) The establishment of natural resource asset reserve institution has five key steps in practice, including planning-led approach, centralized storage, systematic governance, efficient allocation, and coordinated funding. In the future, the institution should be gradually advanced through pilot programs to further enhance its framework.

表1 自然资源领域重要储备制度Table 1 The important reserve institution of natural resources |

| 类型 | 收储对象 | 管理部门与承储主体 | 授权来源 | 核心定位 |

|---|---|---|---|---|

| 土地 | 建设用地储备,包括依法收回、收购、优先购买的国有土地;已办理相关批准手续并完成征收的土地 | 各地自然资源主管部门分级行使管理权;土地储备机构为承储主体,采用名录制管理 | 最早《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)指出“有条件的地方政府要对建设用地试行收购储备制度”,具体执行参照《土地储备管理办法》(国土资规〔2017〕17号) | 调控土地市场、促进土地资源合理利用 |

| 森林 | 国家储备林,主要指工业原料林、珍稀树种和大径级用材林等 | 各地林业主管部门分级行使管理权;国有林场、集体林场、林业专业合作组织是承储主体 | 最早《森林法》《生态文明体制改革总体方案》(中发〔2015〕25号)提出“建立国家用材林储备制度”具体执行参照《国家储备林制度方案》(林规发〔2015〕192号) | 保护天然林、保障国家木材安全、推进林业改革与扩大内需等 |

| 草原 | 饲草储备,指用于放牧或生产干草和青贮饲料的多年生牧草、一年生饲草及不以收籽实的粮食作物 | 各地林草、农业农村等主管部门交叉管理;政府支持农牧民自建储备设施、自行储备饲草料,农牧民是承储主体 | 《草原法》(2021修正)第二十八条指出“县级以上人民政府应当支持、鼓励和引导农牧民开展草原围栏、饲草饲料储备”,《关于加强草原保护修复的若干意见》(国办发〔2021〕7号)第九条提出“支持优质储备饲草基地建设” | 促进草食畜牧业高质量发展,提升牛羊肉和奶类供给保障能力 |

| 水资源 | 地下水储备,深层承压地下水是重要对象 | 地方人民政府水行政主管部门与自然资源、发展改革等主要部门制定管理方案,承储主体尚未明确 | 最早在2021年《地下水管理条例》(国令第748号)第十五条提出“国家建立地下水储备制度” | 应对特殊干旱年份以及发生重大突发事件 |

| 矿产 | 矿产品与矿产地储备,包括石油、天然气、铜等战略性与优势矿产产品与产能地 | 依据矿种战略性等级,分级设置矿业权审批权限;政府、企业共同实施储备 | 《全国矿产资源规划(2016—2020年)》明确建立“矿产品和矿产地相结合的战略储备体系”;2019年自然资源部发《矿产资源规划编制实施办法》要求在规划编制中加入储备规划分区与结构调整内容 | 保障矿产资源供应安全和代际公平 |

| 海洋 | 海域和无居民海岛储备,未确权海域自然淤积形成陆地的,依法收回等 | 各地海洋主管部门分级行使管理权;承储主体尚未明晰 | 国家尚未明确该项制度,《关于海域、无居民海岛有偿使用的意见》(中办发〔2017〕61号)明确了海域、无居民海岛资产属性,广东、浙江已经开展实践 | 海域、无居民海岛国家所有者和使用权人的合法权益得到切实维护 |

| 湿地资源与自然生态空间 | 自然保护地储备,涉及宅基地、集体林等集体资产以及湿地等全民所有等多种载体、产品 | 各地湿地、自然资源等主管部门交叉管理;由各地“两山银行”等专设机构实施储备 | 《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》(中办发〔2021〕24号)指出“以收储、托管等形式进行资本融资”,江西、浙江等已经开展实践 | 建立健全生态产品价值实现机制 |

| [1] |

岳文泽, 吴桐, 王田雨, 等. 面向国土空间规划的“双评价”: 挑战与应对. 自然资源学报, 2020, 35(10): 2299-2310.

[

|

| [2] |

成升魁, 沈镭, 封志明, 等. 中国自然资源研究的发展历程及展望. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1757-1772.

[

|

| [3] |

匡文慧. 新时代国土空间格局变化和美丽愿景规划实施的若干问题探讨. 资源科学, 2019, 41(1): 23-32.

[

|

| [4] |

岳文泽, 王田雨. 资源环境承载力评价与国土空间规划的逻辑问题. 中国土地科学, 2019, 33(3): 1-8.

[

|

| [5] |

王晓东. 在统筹发展和安全中完善重要商品储备制度: 以农产品为视角的分析. 中国农村经济, 2022, (5): 2-19.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

刘守英, 颜嘉楠. 体制秩序与地权结构: 百年土地制度变迁的政治经济学解释. 中国土地科学, 2021, 35(8): 1-14.

[

|

| [8] |

|

| [9] |

朱道林, 李瑶瑶. 新时代土地储备制度面临的问题及发展趋势. 中国发展, 2021, 21(4): 60-63.

[

|

| [10] |

赵扶扬, 陈斌开, 刘守英. 宏观调控、地方政府与中国经济发展模式转型:土地供给的视角. 经济研究, 2021, (7): 4-23.

[

|

| [11] |

岳文泽, 王田雨, 甄延临. “三区三线”为核心的统一国土空间用途管制分区. 中国土地科学, 2020, 34(5): 52-59.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

马九杰, 亓浩. 土地一级市场垄断、土地财政的形成与动态变化: 基于土地储备制度建立的准实验研究. 中国土地科学, 2019, 33(8): 43-52.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

崔莉, 厉新建, 程哲. 自然资源资本化实现机制研究: 以南平市“生态银行”为例. 管理世界, 2019, 35(9): 95-100.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

宋马林, 崔连标, 周远翔. 中国自然资源管理体制与制度: 现状、问题及展望. 自然资源学报, 2022, 37(1): 1-16.

[

|

| [18] |

陶建格, 沈镭, 何利, 等. 自然资源资产辨析和负债、权益账户设置与界定研究: 基于复式记账的自然资源资产负债表框架. 自然资源学报, 2018, 33(10): 1686-1696.

[

|

| [19] |

郭贯成, 崔久富, 李学增. 全民所有自然资源资产“三权分置”产权体系研究: 基于委托代理理论的视角. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2684-2693.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

邢琦, 朱道林, 王健. 基于SEEA的自然资源资产核算指标的国际比较. 中国环境管理, 2022, 14(1): 68-77.

[

|

| [23] |

马克思. 资本论(第二卷). 北京: 人民出版社, 2018: 155-164.

[

|

| [24] |

岳文泽, 钟鹏宇, 王田雨, 等. 国土空间规划视域下土地发展权配置的理论思考. 中国土地科学, 2021, 35(4): 1-8.

[

|

| [25] |

黄晓春, 周黎安. 政府治理机制转型与社会组织发展. 中国社会科学, 2017, (11): 118-138.

[

|

| [26] |

李强, 王亚仓. 长江经济带环境治理组合政策效果评估. 公共管理学报, 2022, 19(2): 130-141.

[

|

| [27] |

林岗. 诺斯与马克思: 关于制度变迁道路理论的阐释. 中国社会科学, 2001, (1): 55-69.

[

|

| [28] |

王敬波. 面向整体政府的改革与行政主体理论的重塑. 中国社会科学, 2020, (7): 103-122.

[

|

| [29] |

赵亚莉, 龙开胜. 自然资源资产全民所有权的实现逻辑及机制完善. 中国土地科学, 2020, 34(12): 11-16.

[

|

| [30] |

高海, 李红梅. 农垦“两田制”变化与农用地权利体系重构: 国有与集体两类农用地比较的视角. 中国农村经济, 2020, (6): 37-55.

[

|

| [31] |

王彬彬, 李晓燕. 生态补偿的制度建构: 政府和市场有效融合. 政治学研究, 2015, (5): 67-81.

[

|

| [32] |

杨世忠, 谭振华, 王世杰. 论我国自然资源资产负债核算的方法逻辑及系统框架构建. 管理世界, 2020, (11): 132-144.

[

|

| [33] |

崔兵, 卢现祥. 巴泽尔新制度经济学理论架构探究. 经济评论, 2008, (5): 134-139.

[

|

| [34] |

罗必良. 科斯定理: 反思与拓展: 兼论中国农地流转制度改革与选择. 经济研究, 2017, (11): 178-193.

[

|

| [35] |

|

| [36] |

夏方舟, 杨雨濛, 严金明. 城乡土地银行制度设计: 一个新型城乡土地资本化制度探索. 中国土地科学, 2020, 34(4): 48-57.

[

|

| [37] |

岳文泽, 王田雨. 中国国土空间用途管制的基础性问题思考. 中国土地科学, 2019, 33(8): 8-15.

[

|

| [38] |

谭荣. 自然资源资产产权制度改革和体系建设思考. 中国土地科学, 2021, 35(1): 1-9.

[

|

| [39] |

徐忠国, 卓跃飞, 李冠, 等. 宅基地三权分置的制度需求、实现形式与法律表达. 中国土地科学, 2022, 36(1): 1-9.

[

|

| [40] |

周立, 奚云霄, 马荟, 等. 资源匮乏型村庄如何发展新型集体经济? 基于公共治理说的陕西袁家村案例分析. 中国农村经济, 2021, (1): 91-111.

[

|

| [41] |

朱向东, 周心怡, 朱晟君, 等. 中国城市绿色金融及其影响因素: 以绿色债券为例. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3247-3260.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |