基于生态安全格局的国家公园边界划定 ——以雅鲁藏布大峡谷国家公园为例

|

王琦(1995- ),女,内蒙古赤峰人,博士研究生,研究方向为国家公园和旅游地理。E-mail: 853035497@qq.com |

收稿日期: 2022-03-07

修回日期: 2022-06-23

网络出版日期: 2023-04-11

基金资助

第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0401)

国家自然科学基金项目(41771159)

辽宁师范大学校高端培育项目(GD19L004)

Demarcation of national park boundary based on ecological security pattern: A case study of Yarlung Zangbo Grand Canyon National Park

Received date: 2022-03-07

Revised date: 2022-06-23

Online published: 2023-04-11

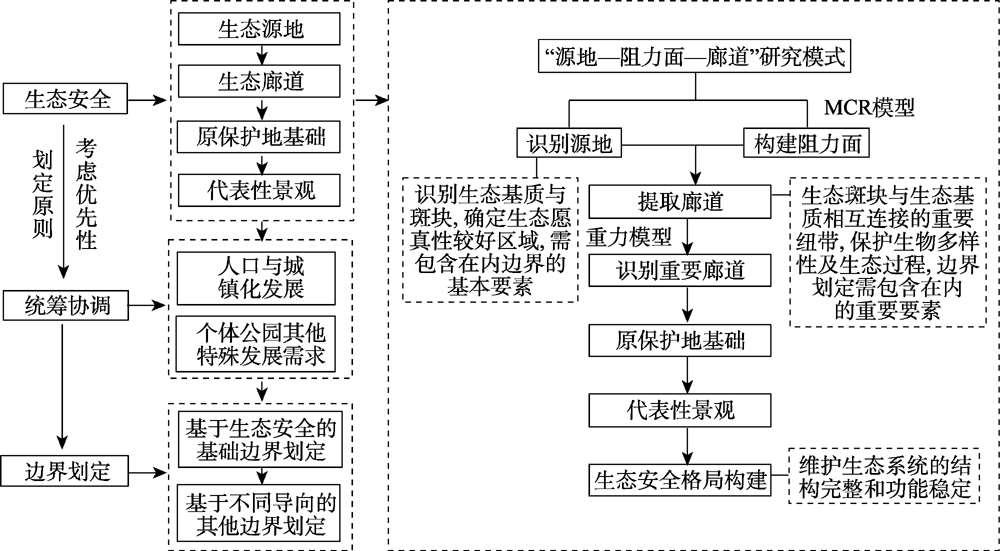

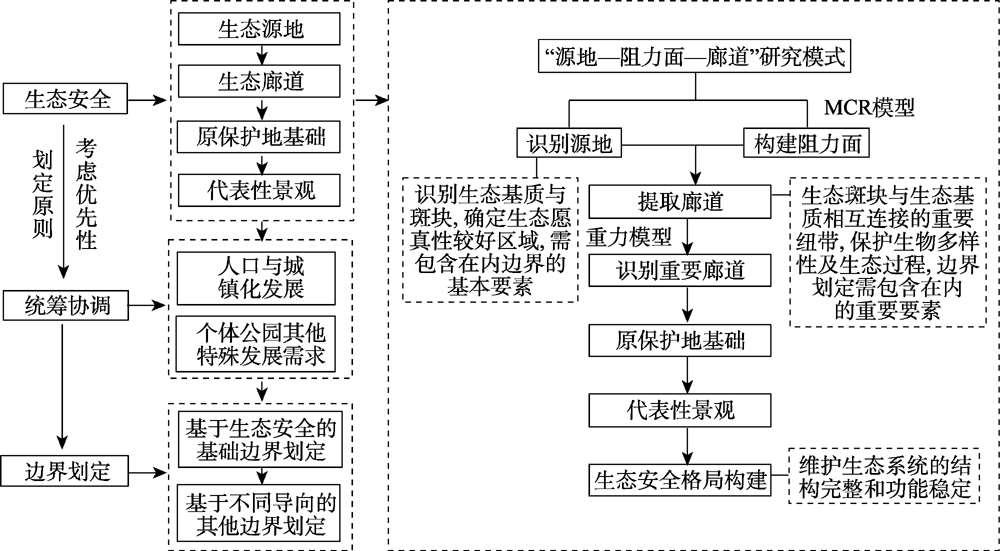

国家公园边界是平衡生态价值与社会经济价值的重要界线,国家公园边界划定作为国家公园综合规划和科学管理的先决条件,关乎国家公园区域内生态环境与社会经济的协调发展。通过对生态安全和统筹协调的理论分析,结合对保护地基础、代表性景观、人口与城镇化发展及区域特质等关联因素的综合考虑,提出了国家公园边界划定的理论框架,建立了基于生态安全格局的国家公园边界划定模型方法,并以拟建的雅鲁藏布大峡谷国家公园为案例地进行实证分析。研究表明:(1)在“斑块—阻力面—廊道”研究范式基础上,将原保护地基础与代表性景观纳入生态安全评估体系,并建立基于生态安全和统筹协调的方法模型,可以弥补以往自然保护地边界划定导向单一等不足;(2)识别林芝市生态斑块10块,关键廊道5条,辅助廊道11条,在此基础上进行原保护地基础、代表性景观分析,结合水体、山脉、行政边界等确定基于生态安全的国家公园基础边界,面积为1.12万km2;(3)在上述范围基础上叠加人口与城镇化、景观资源点及边防管控分析,可以划定基于协同发展和领土主权导向的国家公园边界,面积分别为1.63万km2和3.73万km2。可尝试进一步补充目前国家公园划界研究空缺,探索国家公园边界划定的模型方法,为未来国家公园规划建设提供理论及实践借鉴。

王琦 , 王辉 , 虞虎 . 基于生态安全格局的国家公园边界划定 ——以雅鲁藏布大峡谷国家公园为例[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(4) : 951 -965 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230408

The national park boundary is essential for balancing ecological and socio-economic values. As the prerequisite for comprehensive planning and scientific management of national parks, the national park boundary demarcation concerns the coordinated development of ecological environment and social economy within the national park region. Using theoretical analysis of ecological security and overall coordination, this paper proposed a theoretical framework for the demarcation of national park boundaries, established a model methodology for the demarcation of national park boundaries based on ecological security and overall coordination patterns, and applied them to the proposed Yarlung Zangbo Grand Canyon National Park as a case study for verification. And the results can be detailed as follows: (1) Under the research paradigm of "plaque-resistance surface-corridor", the foundation of the original protected region and typical landscape were incorporated into the ecological security assessment system, and a methodological model based on ecological security and overall coordination was established to make up for the weak protection of core values and the single orientation of the previous nature reserve boundary delineation. (2) 10 ecological patches, 5 key corridors and 11 auxiliary corridors in Nyingchi city were identified, followed by analysis of the original protected foundation and typical landscape, and determination of the basic boundaries based on ecological security together with water bodies, mountains and administrative boundaries, the demarcation area was 11200 km2. (3) The above results were taken together, through the superposition of spatial data such as population, urbanization, scenic spots and boundary control, the boundary schemes based on coordinated development and territorial sovereignty orientation were determined and the demarcation areas were 16300 km2 and 37300 km2, respectively. This study aims to fill the gaps in the current research on national park boundary demarcation, explore the method and provide theoretical and practical reference for future national park construction.

表1 生态安全格局阻力因子及分值Table 1 Resistance factors and scores of ecological security pattern |

| 阻力因子 | 阻力分值 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| 坡度/(°) | 0~5 | 5~15 | 15~25 | 25~35 | >35 |

| 土地利用类型 | 林地、水域 | 草地 | 耕地 | 未利用地 | 建设用地 |

| 植被覆盖率 | 0.81~1 | 0.63~0.81 | 0.42~0.63 | 0.24~0.42 | 0~0.24 |

| 距水域距离/m | <500 | 500~1000 | 1000~1500 | 1500~2000 | >2000 |

| [1] |

|

| [2] |

肖笃宁, 李秀珍, 高峻, 等. 景观生态学. 北京: 科学出版社, 2010.

[

|

| [3] |

何思源, 苏杨, 闵庆文. 中国国家公园的边界、分区和土地利用管理: 来自自然保护区和风景名胜区的启示. 生态学报, 2019, 39(4): 1318-1329.

[

|

| [4] |

|

| [5] |

王献溥. 自然保护区简介(七): 自然保护区建立的原则和方法. 植物杂志, 1988, (5): 4-5.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

徐基良, 崔国发, 李忠. 自然保护区面积确定方法探讨. 北京林业大学学报, 2006, 28(5): 129-132.

[

|

| [11] |

吴卫明. 舜皇山国家森林公园生物多样性及其保护研究. 长沙: 湖南农业大学, 2009.

[

|

| [12] |

曹苗苗. 河流型国家湿地公园总体规划的研究. 合肥: 安徽农业大学, 2017.

[

|

| [13] |

胡一可. 风景名胜区边界认知与划定. 北京: 清华大学, 2010.

[

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

胡一可, 杨锐. 风景名胜区边界认知研究. 中国园林, 2011, (6): 56-60.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

肖练练, 钟林生, 虞虎, 等. 功能约束条件下的钱江源国家公园体制试点区游憩利用适宜性评价研究. 生态学报, 2019, 39(4): 1375-1384.

[

|

| [19] |

中共中央办公厅国务院办公厅. 建立国家公园体制总体方案. 中华人民共和国国务院公报, 2017, (29): 7-11.

[The General Office of the CPC Central Committee and the State. Council issued a general plan for establishing a national park system. People's Central Government of PRC, 2017, (29): 7-11.]

|

| [20] |

苏杨. 规划、划界、分区, 利益如何划分? 解读《建立国家公园体制总体方案》之六. 中国发展观察, 2018, (17): 42-47.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

李宗尧, 杨桂山, 董雅文. 经济快速发展地区生态安全格局的构建:以安徽沿江地区为例. 自然资源学报, 2007, 22(1): 106-113.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

薛冰洁, 张玉钧, 安童童, 等. 生态格局理念下的国家公园边界划定方法探讨:以秦岭国家公园为例. 规划师, 2020, 36(1): 26-31.

[

|

| [26] |

国家林业和草原局. 自然保护地整合优化, https://www.forestry.gov.cn/main/6193/20220302/153916066133871.html, 2022-03-02.

[National Forestry and Grassland Administration. Integration and optimization of natural protected areas, https://www.forestry.gov.cn/main/6193/20220302/153916066133871.html, 2022-03-02.]

|

| [27] |

宁波市自然资源和规划局. 国土空间规划体系下自然保护地边界调整策略, http://zgj.ningbo.gov.cn/art/2020/3/18/art_1229046777_43556493.html, 2020-03-18.

[Ningbo Natural Resources and Planning Bureau. The boundary adjustment strategy of protected areas under territorial spatial planning system, http://zj.ningbo.gov.cn/art/2020/3/18/art_1229046777_43556493.html, 2020-03-18.]

|

| [28] |

王艳阳, 汪洋, 陈坤. 基于“生态·安全·景观”理念的生态安全网络体系构建方法, https://zhuanlan.zhihu.com/p/337414090, 2020-12-17.

[

|

| [29] |

国家林业和草原局. "国家公园总体规划技术规范GB/T 39736-2020", 2020-12-22.

[National Forestry and Grassland Administration. Technical specification for the national park master plan GB/T 39736-2020, 2020-12-22.]

|

| [30] |

余亮亮, 蔡银莺. 国土空间规划管制与区域经济协调发展研究. 自然资源学报, 2017, 32(8): 1445-1456.

[

|

| [31] |

杜腾飞, 齐伟, 朱西存, 等. 基于生态安全格局的山地丘陵区自然资源空间精准识别与管制方法. 自然资源学报, 2020, 35(5): 1190-1200.

[

|

| [32] |

陈阳, 岳文泽, 张亮, 等. 国土空间规划视角下生态空间管制分区的理论思考. 中国土地科学, 2020, 34(8): 1-9.

[

|

| [33] |

李杰, 付晶, 郭鑫, 等. 中国与周边国家边境保护地跨境合作潜力分析. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2710-2722.

[

|

| [34] |

西藏农牧学院考察队. 雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区综合科学考察报告. 北京: 中国林业出版社, 2019.

[Investigation Team of Xizang Agricultural and Animal Husbandry College. Comprehensive Scientific Investigation Report of Yarlung Zangbo Gr-and Canyon National Nature Reserve. Beijing: China Forestry Publishing House, 2019.]

|

| [35] |

王夏晖. 我国国家公园建设的总体战略与推进路线图设计. 环境保护, 2015, 43(14): 30-33.

[

|

| [36] |

胡官正, 曾维华, 马冰然. 保护地区域经济建设与生态保护协同发展路线图: 以三江源地区为例. 生物多样性, 2022, 30(2): 169-179.

[

|

| [37] |

|

| [38] |

彭保发, 郑俞, 刘宇. 耦合生态服务的区域生态安全格局研究框架. 地理科学, 2018, 38(3): 361-367.

[

|

| [39] |

黎晓亚, 马克明, 傅伯杰, 等. 区域生态安全格局:设计原则与方法. 生态学报, 2004, 24(5): 1055-1062.

[

|

| [40] |

|

| [41] |

方莹, 王静, 黄隆杨, 等. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别: 以烟台市为例. 自然资源学报, 2020, 35(1): 190-203.

[

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

张小飞, 李正国, 王如松, 等. 基于功能网络评价的城市生态安全格局研究: 以常州市为例. 北京大学学报: 自然科学版, 2009, 45(4): 728-736.

[

|

| [45] |

墨脱县人民政府. 墨脱县第七次全国人口普查主要数据公报, 墨脱县统计局, 2021-07-01.

[Motuo County People's Government. Main data bulletin of the seventh national census of Motuo county. Motuo County Bureau of Statistics, 2021-07-01.]

|

| [46] |

工布达江县人民政府. 工布达江县第七次人口普查数据公报. 工布达江县统计局, 2021-12-29.

[Gongbudajiang County People's Government. Data bulletin of the seventh census of Gongbudajiang county. Statistics Bureau of gongbudajiang County, 2021-12-29.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |