中国自然保护地研究的现状、问题与展望

|

徐菲菲(1974- ),女,江苏南京人,博士,教授,主要从事国家公园与生态旅游等方面研究。E-mail: feifeixu@seu.edu.cn |

收稿日期: 2022-02-10

修回日期: 2022-08-26

网络出版日期: 2023-04-11

基金资助

国家自然科学基金项目(42071185)

江苏省社会科学基金项目(21GLD001)

Status, problems and prospects of domestic research on protected areas

Received date: 2022-02-10

Revised date: 2022-08-26

Online published: 2023-04-11

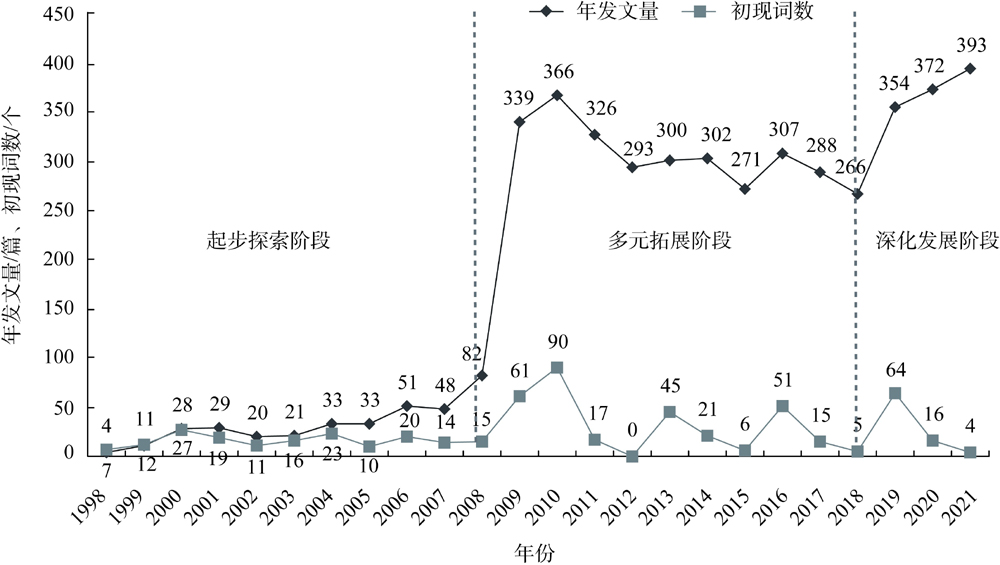

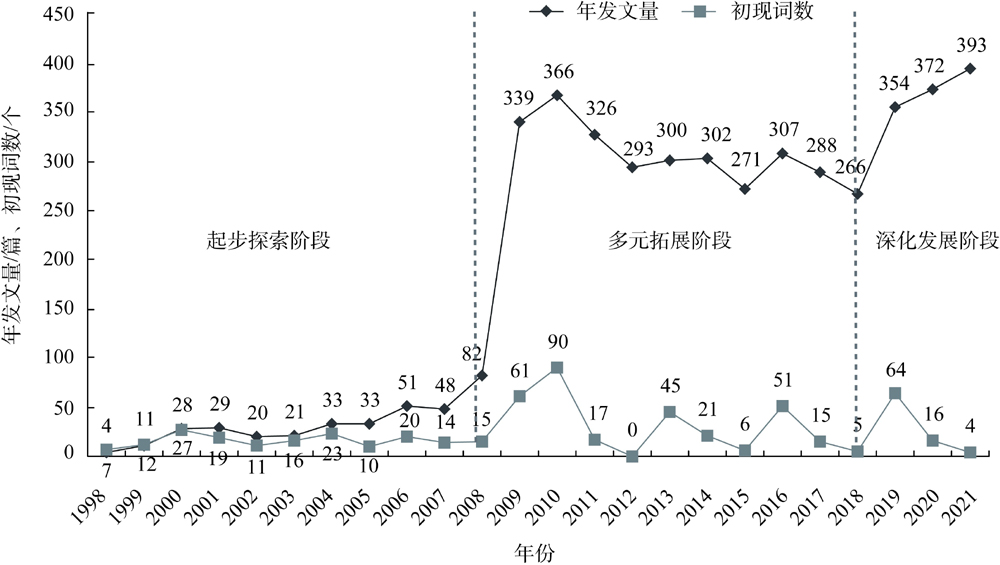

通过文献内容分析,探究中国自然保护地研究主题的变化过程与研究特征,揭示中国自然保护地研究的现状和问题,提出研究展望。结果显示:(1)中国自然保护地研究历程可分为三个阶段:起步探索阶段(1998—2008年)、多元拓展阶段(2009—2018年)、深化发展阶段(2019年至今);(2)国内研究总体循着“自然资源调查—开发利用—体系建设—多元治理”方向不断深入并拓展,研究主题可分为体制建设、空间分布和管控、生态环境的监测与评估、自然保护地与社区发展、游憩利用五个方面,各主题呈现出不同的阶段性特征和演进趋势;(3)基于各主题的研究现状及新时代背景,提出自然保护地研究框架及自然保护地体系建设背景下的体制建设深化研究、自然保护地“自然—人类—社会”复合生态系统研究、国土空间规划背景下的自然保护地空间布局研究、自然保护地与社区良性互动发展研究、自然保护地游憩开发与管理研究等五个研究方向的科学问题。

徐菲菲 , 钟雪晴 , 王丽君 . 中国自然保护地研究的现状、问题与展望[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(4) : 902 -917 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230405

As important symbols of beautiful China, protected areas are the core carriers of ecological civilization construction. Through content analysis with visualized software CiteSpace, this paper explores the topical changing process and characteristics of domestic study on protected areas, to penetratingly reveal the research status and problems, and put forward research prospects. The results show that: (1) The research course can be divided into three stages: the initial exploration (1998-2008), the diversified expansion (2009-2018), and the deepening development (2019-present). (2) Domestic research generally evolves from "natural resource investigation", "exploitation", "system construction", to "multi-governance". The research centers around five topics: system construction, spatial distribution and control, monitoring and evaluation of ecology, the mutual development of protected areas and community and the recreational exploitation of protected areas. Each topic presents different stage characteristics and evolution trends. (3) Based on the current research status and the new era background, the research framework of protected areas and the scientific issues of five research directions are proposed, including the deepening research on institutional construction in the context of protected areas system construction, the research on "nature-human-society" composite ecosystem of protected areas, the research on benign interaction between protected areas and communities, and the research on recreational exploitation and management of protected areas.

Key words: protected area; review; research progress; CiteSpace

表1 体制建设的阶段特征Table 1 Stage characteristics of system construction |

| 起步探索阶段(1998—2008年) | 多元拓展阶段(2009—2018年) | 深化发展阶段(2019年至今) | |

|---|---|---|---|

| 分类标准 | 资源特点 | 功能定位、资源特点 | 生态价值、保护强度、资源特点 |

| 目标定位 | 定位模糊,单一保护目标或过度开发 | 生态保护第一,突出生态代表性、全民公益性 | 守护自然生态,提供优质生态产品,维持人与自然和谐共生并永续发展 |

| 主要功能 | 生态保护、传统生计、旅游开发 | 生态保护、生计替代(旅游、生态产业等) | 生态保护、实现多重生态产品价值(物质价值、调节服务价值、文化服务价值) |

| 管理模式 | 政府强制性管理 | 政府管控和社区共管 | 多元主体协同治理 |

| 特点 | 被动抢救保护为主、自养以补资金不足、粗放式开发与管理 | 管理有效性量化评估、顶层设计理论研究深入、多元目标功能推动合作管理 | 分级分类管理、公益性日益凸显、多元网络化治理、重视本土试点经验总结、管理决策的动态性增强 |

| 突出问题 | 权属冲突、人才缺乏、体制不顺、背离规划、政企权限不清、数量指标导向、资金缺位、保护管理与地方发展冲突、资源利用不合理 | 社区参与能力低、背离生态旅游理念、公共服务意识弱、生态补偿机制不健全、保护对象分散、政策可操作性不强、法律基础 薄弱 | 资金长效保障机制未建立、多方参与路径不明确、跨界协同治理空间边界不明确、生态保育政策执行不统一、居民生计与生态保护冲突 |

表2 自然保护地功能区划研究主题演变Table 2 Evolution of research themes in the functional zoning of protected areas |

| 起步探索阶段(1998—2008年) | 多元拓展阶段(2009—2018年) | 深化发展阶段(2019年至今) | |

|---|---|---|---|

| 原则 | 缓冲区与核心区生态完整、实验区与社会经济条件相适应 | 功能区生态完整、有限的人类活动参与、考虑保护区生境的动态变化 | 协调利益相关方的土地利用 方式 |

| 依据 | 保护区管理目标、保护区类型、人地关系的紧张程度 | 生态系统服务、重要物种潜在生境、生态敏感性、生态压力 | 生态本底、景观保护、人类土地利用活动 |

| 方法 | 生物种群、生态系统代表性等生态环境特征[19] | 物种分布模型、聚类分析法、最小费用距离计算法、边界线等宽法、保护对象行为分析法、不可替代性计算法 | 基于生态系统稳定性弹性机制的有机分区方法、景观阻力面分析法、基于重要生态系统保护目标权重的空间叠置法 |

| 问题 | 各功能区面积比例不合理、人类活动限制过度、功能区划分具有主观性 | 功能区边界划分不合理、相邻功能区之间不协调、国家公园与原保护区的分区原则不协调 | 部分典型区域精确度不够、功能分区缺乏统一标准 |

| 对策 | 运用遥感技术获取本底数据 | 设计合理的生境廊道、地域空间整合优化 | 运用近低空遥感技术和地面调查对依据卫星、航空遥感的分区结果进行修正 |

| 有效性评估的依据 | 无相关研究 | 保护目标是否与社会经济发展相适应、形状和大小能否真实反映物种的空间分布模式、获取数据是否满足要求、区划方法是否符合实际 | 物种适宜栖息地分布 |

| [1] |

黄宝荣, 张丛林, 邓冉. 我国自然保护地历史遗留问题的系统解决方案. 生物多样性, 2020, 28(10): 1255-1265.

[

|

| [2] |

解钰茜, 曾维华, 马冰然. 基于社会网络分析的全球自然保护地治理模式研究. 生态学报, 2019, 39(4): 1394-1406.

[

|

| [3] |

陈耀华, 焦梦菲. 我国自然保护地分类研究综述与思考. 规划师, 2020, 36(15): 5-12.

[

|

| [4] |

张同升, 孙艳芝, 何紫云. 基于文献计量分析的中国自然保护地生态旅游研究. 北京林业大学学报: 社会科学版, 2021, 20(2): 44-52.

[

|

| [5] |

翁爱芳, 范少贞, 卢远清, 等. 基于成本效益评估的县域自然保护地优化整合方案比较研究: 以福建省泰宁县为例. 自然资源学报, 2021, 36(8): 2020-2037.

[

|

| [6] |

于涵, 陈战是, 李泽, 等. 国土空间规划背景下自然保护地乡村社区规划问题探讨. 中国园林, 2021, 37(1): 85-88.

[

|

| [7] |

董茜, 邓毅, 高燕, 等. 中国国家公园的社区共管模式特征及管理分类: 基于社会资本理论. 环境保护, 2019, 47(24): 45-49.

[

|

| [8] |

李鑫, 冯艳滨. 国家公园藏族社区自我治理的多维影响因子研究: 基于普达措国家公园的调查. 兰州学刊, 2019, 40(12): 149-159.

[

|

| [9] |

苏杨. 改善中国自然保护区管理的对策. 林业经济, 2004, 26(9): 25-28.

[

|

| [10] |

徐菲菲, 王化起, 何云梦. 基于产权理论的国家公园治理体系研究. 旅游科学, 2017, 31(3): 65-74.

[

|

| [11] |

王佳韡, 吴俊霖, 罗金华, 等. 国家公园多价值管理的伦理矩阵研究:基于泰宁世界自然遗产地的调研. 福建论坛: 人文社会科学版, 2017, 37(8): 165-171.

[

|

| [12] |

吴承照, 贾静. 基于复杂系统理论的我国国家公园管理机制初步研究. 旅游科学, 2017, 31(3): 24-32.

[

|

| [13] |

黄木娇, 杨立, 李学武, 等. 基于管理目标的自然保护区分类方法研究. 资源开发与市场, 2017, 33(9): 1036-1040.

[

|

| [14] |

张晨, 郭鑫, 翁苏桐, 等. 法国大区公园经验对钱江源国家公园体制试点区跨界治理体系构建的启示. 生物多样性, 2019, 27(1): 97-103.

[

|

| [15] |

刘超. 国家公园体制建设中环境私人治理机制的构建. 中州学刊, 2021, 43(4): 48-55.

[

|

| [16] |

冯达, 胡理乐, 陈建成. 北京市自然保护地空间分布格局与交叉重叠特征. 生态学杂志, 2020, 39(10): 3421-3429.

[

|

| [17] |

潘竟虎, 张建辉. 中国国家湿地公园空间分布特征与可接近性. 生态学杂志, 2014, 33(5): 1359-1367.

[

|

| [18] |

朱里莹, 兰思仁, 徐姗. 基于国家级保护地空间分布特征的国家公园选址研究: 以福建省为例. 地理与地理信息科学, 2019, 35(2): 97-103, 110.

[

|

| [19] |

吴豪, 虞孝感. 长江源自然保护区生态环境状况及功能区划分. 长江流域资源与环境, 2001, 10(3): 252-257.

[

|

| [20] |

黄丽玲, 朱强, 陈田. 国外自然保护地分区模式比较及启示. 旅游学刊, 2007, 22(3): 18-25.

[

|

| [21] |

翟惟东, 马乃喜. 自然保护区功能区划的指导思想和基本原则. 中国环境科学, 2000, 20(4): 337-340.

[

|

| [22] |

蒋明康, 王智, 秦卫华, 等. 我国自然保护区分级分区管理制度的优化. 环境保护, 2006, 34(21): 34-37.

[

|

| [23] |

王丹桂, 胡克, 马鹏飞, 等. 双台河口自然保护区30 a间土地利用/覆被变化及其驱动力分析. 海洋学研究, 2015, 33(1): 51-61.

[

|

| [24] |

李海东, 沈渭寿, 刘海月, 等. 我国自然保护区应对气候变化风险现状、问题与对策. 世界林业研究, 2015, 28(5): 68-72.

[

|

| [25] |

张志祥, 刘鹏, 邱志军, 等. 浙江九龙山自然保护区黄山松种群冰雪灾害干扰及其受灾影响因子分析. 植物生态学报, 2010, 34(2): 223-232.

[

|

| [26] |

陈明林, 涂传林. 安徽省级自然保护区沱湖湿地的群落生态学研究及其恢复重建策略. 草业学报, 2012, 21(1): 93-102.

[

|

| [27] |

姚帅臣, 闵庆文, 焦雯珺, 等. 基于管理分区的神农架国家公园生态监测指标体系构建. 长江流域资源与环境, 2021, 30(6): 1511-1520.

[

|

| [28] |

苏逸轩, 王剑, 刘纯青, 等. 近十年自然保护地国内外研究进展与热点: 基于Citespace和VOSviewer分析. 现代城市研究, 2021, 36(8): 91-98.

[

|

| [29] |

游惠明, 黄思忠, 谭芳林, 等. 福建泉州湾自然保护区生态系统服务价值评估. 中南林业科技大学学报, 2018, 38(7): 83-88.

[

|

| [30] |

郭宗亮, 刘亚楠, 张璐, 等. 生态系统服务研究进展与展望. 环境工程技术学报, 2022, 12(3): 928-936.

[

|

| [31] |

刘静艳, 韦玉春, 刘春媚, 等. 南岭国家森林公园旅游企业主导的社区参与模式研究. 旅游学刊, 2008, 23(6): 80-86.

[

|

| [32] |

邱守明, 聂铭, 朱永杰. 生态旅游发展如何影响农户收入: 云南省国家公园的实证分析. 农村经济, 2017, 35(7): 57-63.

[

|

| [33] |

薛芮, 阎景娟. 国家公园游憩利用与社区协调的空间重构机理与联动逻辑. 热带地理, 2021, 41(6): 1303-1312.

[

|

| [34] |

何思源, 苏杨, 王蕾, 等. 构建促进保护地社区资源使用与保护目标协调的社会情境分析工具: 武夷山国家公园试点区实践. 生态学报, 2019, 39(11): 3861-3870.

[

|

| [35] |

龚心语, 黄宝荣, 邓冉, 等. 自然保护区退牧还草生态补偿标准: 以向海国家级自然保护区为例. 生态学报, 2021, 41(12): 4694-4706.

[

|

| [36] |

张引, 杨锐. 中国国家公园社区共管机制构建框架研究. 中国园林, 2021, 37(11): 98-103.

[

|

| [37] |

谢冶凤, 吴必虎, 张玉钧, 等. 中国自然保护地旅游产品类型及其特征. 地域研究与开发, 2021, 40(3): 69-74.

[

|

| [38] |

钟林生, 肖笃宁, 赵士洞. 乌苏里江国家森林公园生态旅游适宜度评价. 自然资源学报, 2002, 17(1): 71-77.

[

|

| [39] |

刘洋, 吕一河, 陈利顶, 等. 自然保护区生态旅游影响评价: 进展与启示. 自然资源学报, 2005, 20(5): 771-779.

[

|

| [40] |

尹新哲, 李菁华, 雷莹. 森林公园旅游环境承载力评估: 以重庆黄水国家森林公园为例. 人文地理, 2013, 28(2): 154-159.

[

|

| [41] |

李群绩, 梅林, 王灵恩. 基于生态风险评估的旅游目的地开发研究: 以吉林省大布苏国家级自然保护区为例. 资源开发与市场, 2012, 28(11): 1036-1039, 1058.

[

|

| [42] |

钟林生, 王婧. 我国保护地生态旅游发展现状调查分析. 生态学报, 2011, 31(24): 7450-7457.

[

|

| [43] |

贾哲, 秦安臣, 赵志江, 等. 狼牙山森林公园旅游资源数据编码及数据库建立研究. 西北林学院学报, 2009, 24(2): 181-184.

[

|

| [44] |

罗芬, 罗伟亮. 户外参与式旅游解说媒体效果评估研究: 以广西姑婆山国家森林公园酒桶解说小品为例. 中南林业科技大学学报, 2011, 31(7): 41-45.

[

|

| [45] |

罗伊玲. 普达措国家公园社区生态旅游脱贫致富成效研究. 社会科学家, 2021, 36(6): 61-66.

[

|

| [46] |

何思源, 苏杨, 王蕾, 等. 国家公园游憩功能的实现: 武夷山国家公园试点区游客生态系统服务需求和支付意愿. 自然资源学报, 2019, 34(1): 40-53.

[

|

| [47] |

刘军, 岳梦婷. 游客涉入、地方依恋与旅游生态补偿支付意愿: 以武夷山国家公园为例. 地域研究与开发, 2019, 38(2): 112-116, 128.

[

|

| [48] |

彭婉婷, 王鑫, 吴承照. 基于文献计量方法分析保护地生态系统管理研究进展. 风景园林, 2020, 27(3): 35-39.

[

|

| [49] |

唐小平. 高质量建设国家公园的实现路径. 林业资源管理, 2022, 51(3): 1-11.

[

|

| [50] |

李洪义, 吴儒练, 田逢军. 近20年国内外国家公园游憩研究综述. 资源科学, 2020, 42(11): 2210-2223.

[

|

| [51] |

|

| [52] |

唐承财, 覃浩庭, 范志佳, 等. 基于实验学的国家森林公园低碳旅游行为及产品设计模式. 旅游学刊, 2018, 33(11): 98-109.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |