国家公园日常管理和生态监管的职能分工研究及其制度设计

|

赵鑫蕊(1992- ),女,北京人,硕士,助理研究员,研究方向为资源环境政策。E-mail: zhao_xinrui@163.com |

收稿日期: 2022-10-12

修回日期: 2023-01-01

网络出版日期: 2023-04-11

基金资助

国务院发展研究中心力拓基金项目

Positioning and institutional design of the daily management and ecological regulation functions of national parks

Received date: 2022-10-12

Revised date: 2023-01-01

Online published: 2023-04-11

赵鑫蕊 , 苏红巧 , 苏杨 . 国家公园日常管理和生态监管的职能分工研究及其制度设计[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(4) : 1104 -1115 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230418

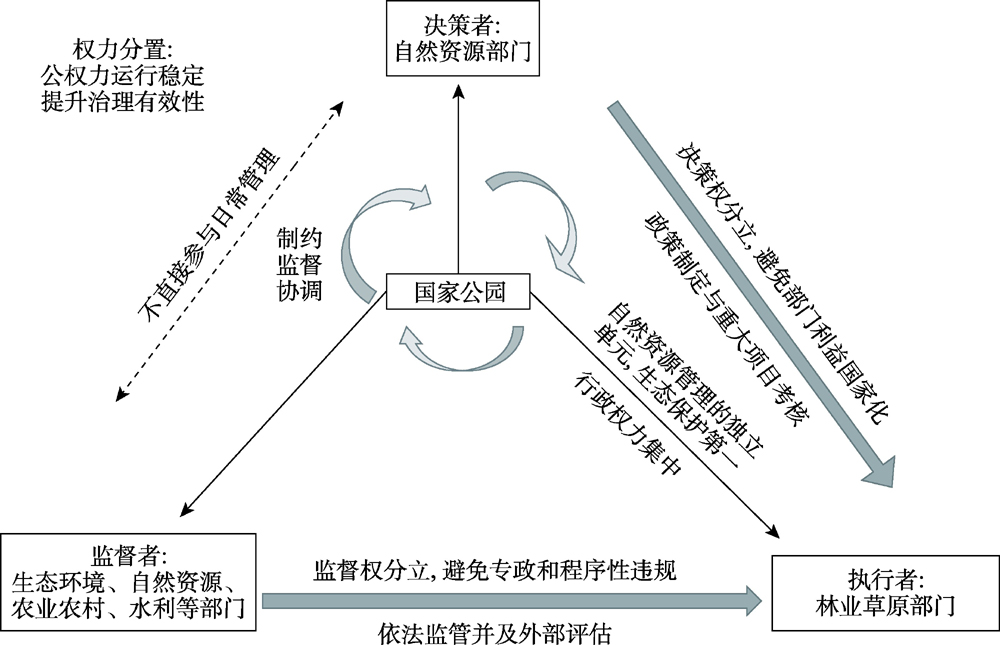

The operational mechanism of separation of decision-making, implementation and regulation power is an important element of the national park administrative system. It is particularly important for China's nature reserves, which have the complex relationship between people and land. And the nature reserves have long been "ruled by nine dragons", which means multiple protected areas have been established in the same space and managed by deferent administrations. In this paper, we focus on national parks, the leading nature reserves in China, to analyze the necessity and feasible model of administrative decentralization system. As we all know that the national parks are independent units with multiple elements and high interrelationship. For their management, they are taken as independent natural resource assets management unit, and they are managed under the principle of "ecological conservation first". Based on these and functional decentralization theory, we study the theoretical framework and operation mode of the separation between daily management and ecological regulation functions. Combined with the principles of national park system reform, we think it necessary to centralize the power in daily management, and to decentralize in decision-making and regulation. This can successfully avoid the drawbacks of total centralization. At the division of responsibilities at the micro level, the responsibilities of the forestland and grassland department as the main manager, and the ecological environment department as the main regulator, are determined. Each specific national park is under the daily management of the national park management agency within its space scope, and the ecological environment department regulates the administrative actions. Furthermore, we have discussed the division of responsibilities in two key areas: quality monitoring of ecological environment, and the law-enforcement of resources and environment. The administrative agency is responsible for ecological and environmental monitoring within national parks, and the monitoring is under the norms and relevant standards formulated by the regulation department. In the area of integrated enforcement, as the main body responsible for national park conservation, the management agencies perform the responsibility of comprehensive law-enforcement of resources and environment, which is part of daily management, within the scope of national parks; and the enforcement performed by the eco-environment department is under the regulation category, whose subjects are national park management agencies and relevant local governments.

图1 基于功能性分权理论的国家公园决策、管理与监督职能框架Fig. 1 Framework of management, decision-making, and regulation functions in national parks based on functional decentralization theory |

表1 国家公园生态环境保护日常管理工作和生态环境监管工作职责边界Table 1 Boundaries of responsibilities for daily management and regulation of ecological conservation in national parks |

| 生态环境保护日常管理工作 | 生态环境监管工作 | |

|---|---|---|

| 主管部门 | 国家林草局(国家公园管理局) | 生态环境部 |

| 部门定位 | 生态环境保护执行机构 | 生态环境保护监管机构 |

| 主要工作内容 | 监管管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关国家标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作 | 建立健全监管机制,对国家公园生态保护等工作情况的监管 |

| 具体工作举例 | 日常管理各项工作制度规范制定 | 生态环境监管制度规范制定 |

| 全国国家公园空间布局、国家公园审批流程、规划编制规程 | 规划的合规性检查(国家公园发展规划、总体规划编制和实施是否与全国生态环境保护规划、生态功能区划、生态保护红线相一致) | |

| 国土空间用途管制 | 生态环境保护工作外部监管 | |

| 生态保护红线生态监测和环境监测标准规范基础上,补充完善形成国家公园范围内的监测标准规范(规定动作+自选动作) | 生态保护红线区域生态监测和环境监测标准规范(规定动作) | |

| 自然生态系统常规监测和保护成效监测评估(科学保护和自评估的依据) | 生态环境保护成效监测评估(外部监督评估的依据) | |

| 资源环境综合执法(执法对象是国家公园范围内任何破坏资源环境的组织和个人) | 重大生态环境破坏事件执法(执法对象是国家公园管理机构) |

表2 自然资源/生态环境保护相关的三大类综合执法Table 2 Three major categories of integrated law-enforcement related to natural resources/ecological protection |

| 自然保护地范围内的资源环境综合执法 | 自然保护地之外国土的自然资源综合执法 | 自然保护地之外国土的生态环境综合执法 | |

|---|---|---|---|

| 主管部门 | 自然保护地行政主管部门 | 自然资源行政主管部门 | 生态环境行政主管部门 |

| 现阶段的主管部门 | 国家林草局(国家公园管理局) | 自然资源部 | 生态环境部 |

| 主要职能 | 查处自然保护地范围内任何对资源环境产生损害的行为,包括自然资源和生态环境违法违规案件 | 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件 | 查处重大生态环境违法问题,包括污染防治执法和生态保护执法 |

| 存在问题 | 每个自然保护地都设置资源环境综合执法机构,从实际需求和人财物供给等方面看,不现实也没有必要 对于没有设置综合执法机构的自然保护地,还需要地方政府的自然资源综合执法和生态环境综合执法部门对自然保护地范围内的自然资源开发利用和生态环境违法问题进行执法 部分商户多游客多的自然保护地,除了资源环境综合执法之外,还需要探索管理机构统一行使治安和市场监管方面的综合执法 | 在某些方面,自然资源开发利用与生态环境保护执法无法完全分开。例如非法占用林地采矿,从采矿角度而言,其属于对自然资源的违法开发利用,而从占用林地角度而言,其属于破坏生态环境。对此类违法行为,可能需要多个部门联合执法,分别进行处罚 在地方的机构改革中,已有两类执法职能整合的探索,负责督办、查处辖区内自然资源和生态环境违法违规案件,如深圳的大鹏新区生态环境综合执法局、河南省南召县的自然资源综合执法大队 | |

表3 自然保护地资源环境综合执法队伍需求情况分析Table 3 Analysis on the demand for comprehensive law-enforcement teams for resources and environment in natural reserves |

| 是否跨县级以上行 政区,面积大小 | 地理位置,地方政府执法部门可达性,信息对称性 | |

|---|---|---|

| 地处偏远地区,地方政府执法部门可达性较差,信息不对称 | 靠近城乡,地方政府执法部门可达性强,信息对称 | |

| 是,面积较大 | 需要(如三江源国家公园、海南热带雨林国家公园) | 需要(如福建武夷山国家公园,黄山风景名胜区) |

| 否,面积较小 | 需要(如广西木论国家级自然保护区,山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区) | 不需要(如天津蓟县中、上元古界地层剖面国家级自然保护区) |

| [1] |

谷树忠, 吴太平. 中国新时代自然资源治理体系的理论构想. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1802-1816.

[

|

| [2] |

蔡晓梅, 苏杨. 从冲突到共生: 生态文明建设中国家公园的制度逻辑. 管理世界, 2022, 38(11): 131-154.

[

|

| [3] |

朱江, 张国杰, 姚江春. 基于逻辑框架法的自然资源用途管制路径与方法研究. 自然资源学报, 2022, 37(1): 59-69.

[

|

| [4] |

刘伟玮, 李爽, 付梦娣, 等. 基于利益相关者理论的国家公园协调机制研究. 生态经济, 2019, 35(12): 90-95.

[

|

| [5] |

赵金崎, 桑卫国, 闵庆文. 以国家公园为主体的保护地体系管理机制的构建. 生态学报, 2020, 40(20): 7216-7221.

[

|

| [6] |

汪劲. 中国国家公园统一管理体制研究. 暨南大学学报: 哲学社会科学版, 2020, 42(10): 10-23.

[

|

| [7] |

秦天宝, 刘彤彤. 央地关系视角下我国国家公园管理体制之建构. 东岳论丛, 2020, 41(10): 162-171.

[

|

| [8] |

刘伟玮, 全占军, 罗建武, 等. 新时期生态监管职能解析及制度体系构建建议. 环境科学研究, 2019, 32(8): 1259-1263.

[

|

| [9] |

陈国权. 经济基础、政府形态及其功能性分权理论. 学术月刊, 2020, 52(11): 66-74.

[

|

| [10] |

陈国权, 皇甫鑫. 功能性分权与中国特色国家治理体系. 社会学研究, 2021, 36(4): 1-21.

[

|

| [11] |

陈国权, 皇甫鑫. 功能性分权体系的制约与协调机制—基于“结构—过程”的分析. 浙江社会科学, 2020, (1): 4-12.

[

|

| [12] |

陈国权, 皇甫鑫. 广义政府及其功能性分权. 政治学研究, 2022, (4): 25-36.

[

|

| [13] |

张海霞, 钟林生. 国家公园管理机构建设的制度逻辑与模式选择研究. 资源科学, 2017, 39(1): 11-19.

[

|

| [14] |

谢梦玲, 王昌海. 自然保护地管理体制研究进展及展望. 资源科学, 2022, 44(8): 1707-1722.

[

|

| [15] |

何跃君. 关于三江源国家公园体制试点的做法、问题和建议. 中国生态文明, 2016, 15(6): 74-79.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |