大黄石自然保护地集群空间结构及其对中国的启示

|

李鹏(1969- ),男,湖南南县人,博士,教授,研究方向为保护地与游憩、生态旅游等。E-mail: leap@ynu.edu.cn |

收稿日期: 2022-04-11

修回日期: 2022-09-18

网络出版日期: 2023-04-11

基金资助

国家自然科学基金项目(42261057)

国家自然科学基金项目(41761111)

国家重点研发计划(2022YFF1302405)

美国富布莱特项目(FSP-P000287)

Spatial structure of a protected area cluster in the Greater Yellowstone and its enlightenments to China

Received date: 2022-04-11

Revised date: 2022-09-18

Online published: 2023-04-11

科学的空间关系和合理的空间结构是保护地治理的基础,美国大黄石生态系统(简称“大黄石”)是多种单元协调共生的保护地集群典范。经过150多年4个时期的建设,大黄石保护地单元空间关系中的边界重叠问题逐步解决,外部相依和内部嵌套相继建立,在更大范围形成土地利用共生圈层和景观尺度的空间相依关系;保护地集群形成了以国家公园为核心、国家森林为主体、其他类型保护地填补空缺的空间结构;“基础—路径—目标”框架可以解释该结构的形成原因,土地权属、政府治理及资源保护利用是保护地集群形成的物质基础、发展路径及建设目标。对中国的启示:空间管控要关注保护地单元的空间关系和保护地集群的空间结构;政府治理要将自上而下、自下而上的方式相结合。

关键词: 自然保护地集群; 空间关系; 空间结构; 圈层共生模式; 大黄石生态系统(大黄石)

李鹏 , 王丹宁 , 李晨阳 , 吴宁远 , Alan WATSON , 赵敏 . 大黄石自然保护地集群空间结构及其对中国的启示[J]. 自然资源学报, 2023 , 38(4) : 1058 -1074 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20230415

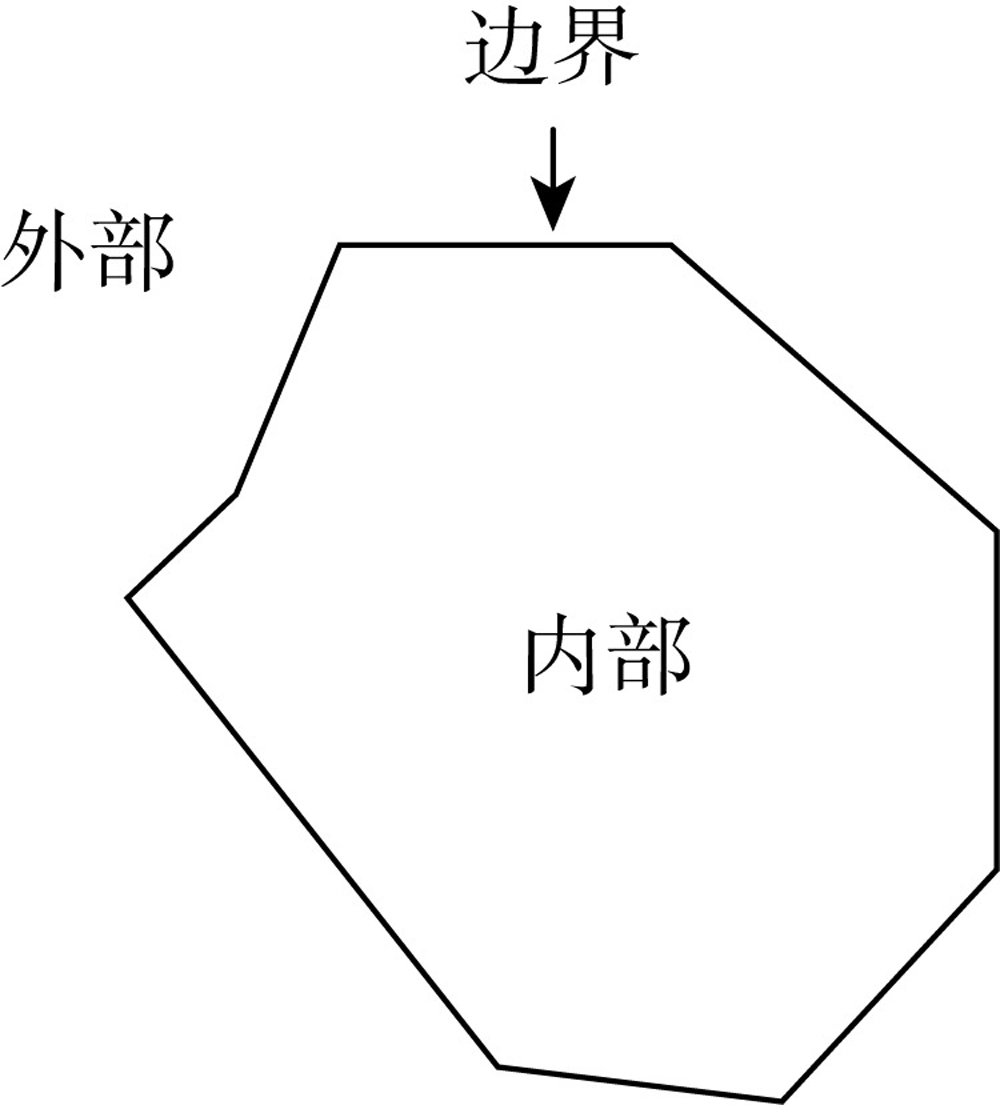

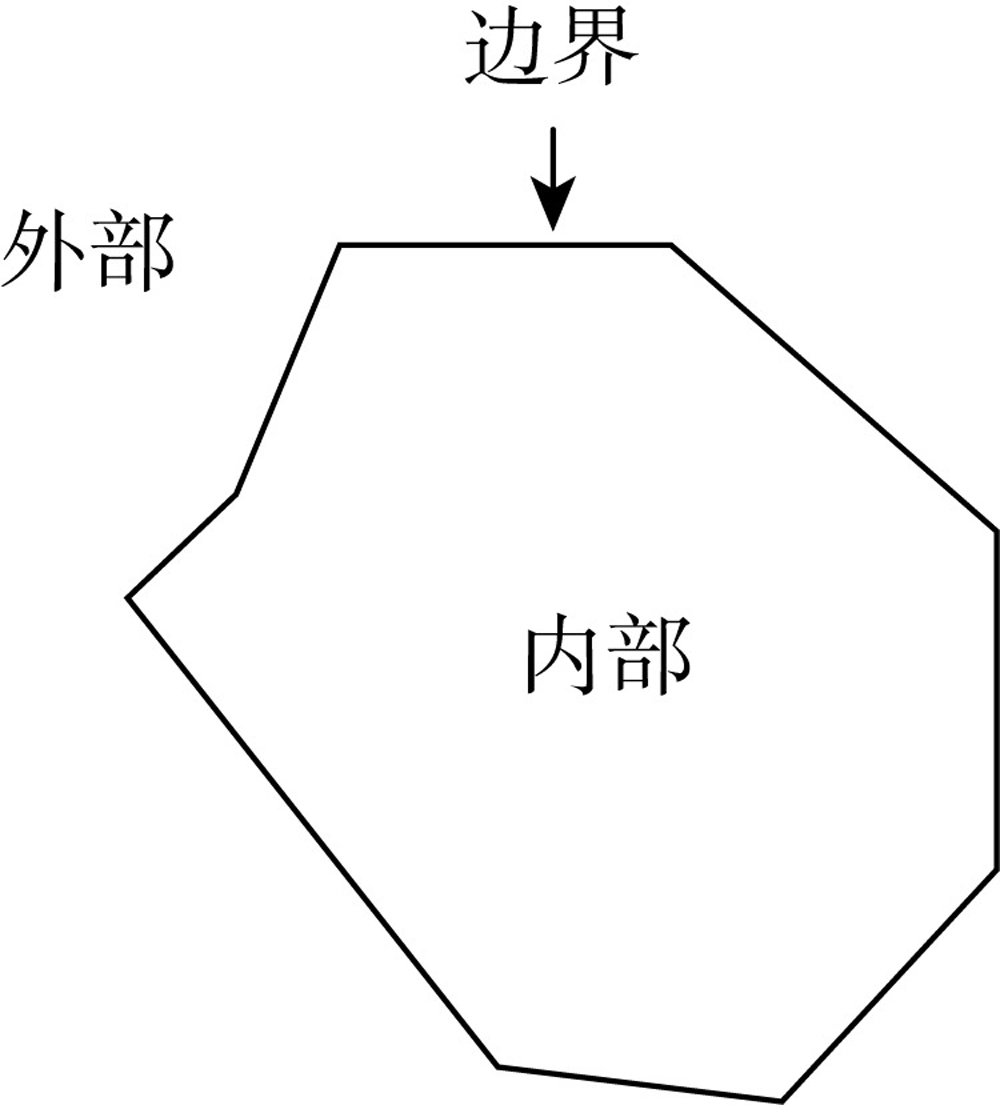

Rational spatial structure is a precondition of good governance of natural protected area system, and scientific spatial relationship among protected area units is the basis of spatial structure. The Great Yellowstone Ecosystem (GYE) is a model for dealing with multiple spatial relations in protected area clusters. Based on the 9-Intersection Model (9-IM) in topology theory, the relationship between two protected areas is further simplified into three types, namely interdependent, overlapped and nested. Therefore, the complex relationship among different protected areas within a protected area cluster can be predigested into spatial relationship between two protected areas. After the construction of core unit, main unit, system supplement and landscape scale planning, the boundary overlapping relationship of GYE protected area units is gradually resolved and the spatial relationship of external interdependence and internal nesting is established successively, the symbiosis of land use circle layer and the spatial interdependence in landscape scale are formed on a larger scale. The protected area cluster has formed a spatial structure with national parks as the core, national forests as the main body, and other types of protected areas as the supplements. The formation process of spatial structure contains the thinking of "foundation-approach-goal": (1) solving land ownership problem is the material basis of protected area cluster space control; (2) adaptive government governance is the realization way of protected area cluster development; (3) sustainable resource protection and utilization is the goal of protected area cluster construction. For the optimization and integration of protected areas in China, the space control approach shall focus on the spatial relationship of protected area units and spatial structure of protected area clusters; top-down and bottom-up shall be applied as a combination in the governmental governance for natural protected area system construction.

表1 美国大黄石生态系统保护地圈层结构与单元构成Table 1 The circle structure and protected area unit composition of the Great Yellowstone Ecosystem in the USA |

| 圈层 | 保护地类型 | 管理机构 与管理方式 | 单元数量/个 | 保护地 单元名称 | 面积/km2/(长度/km) | 比例/% | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内部保护地 | 国家公园 | 国家公园管理局, 垂直管理 | 2 | 黄石、大提顿 | 10159.14 | 11.08 | |

| 国家公园 纪念道 | 国家公园管理局, 垂直管理 | 1 | 小约翰·D·洛克菲勒纪念公园道 | 96.22 | 0.10 | ||

| 国家森林 | 国家林务局, 垂直管理 | 5 | 卡斯特加勒廷、肖松尼、驯鹿—塔尔吉、比弗黑德—鹿窝、布里奇—提顿 | 43818.78 | 47.78 | ||

| 国家野生动物保护区 | 国家野生动物和鱼类管理局,垂直管理 | 3 | 红岩湖、卡默斯、国家麋鹿保护区 | 428.36 | 0.47 | ||

| 国家荒野保护区 | 原地治理,由原有的联邦机构管理 | 12 | 阿布沙罗卡-比尔托、李·梅特卡夫、北阿布沙罗卡、杰德迪亚·史密斯、威尼加洞、菲茨帕特里克、波波阿吉、华谢基、葛罗文提、红岩湖、布里杰、提顿 | 16100.89 | 17.56 | ||

| 中间缓冲 | 国家荒野风景河流 | 就近治理,由最近的联邦机构管理 | 2 | 蛇河源头 | 总河长1734.87 km,纳入保护的河长623.62 km,占35.95% | ||

| 克拉克斯河 | 总河长498.80 km,纳入保护的河长32.99 km,占6.61% | ||||||

| 印第安 保留地 | 印第安事务管理局,垂直管理 | 1 | 风河 | 1676.00 | 1.83 | ||

| 其他联邦土地 | 国家土地管理局, 垂直管理 | — | — | 6442.32 | 7.03 | ||

| 外部利用 | 州政府土地 | 地方政府所有, 联邦监管 | — | — | 3888.00 | 4.24 | |

| 私人土地 | 私人所有,联邦监管 | — | — | 24404.00 | 26.61 | ||

| 非政府组织及未知土地 | — | — | — | 790.10 | 0.86 | ||

| 合计 | — | — | — | 91702.92 | 100.00 | ||

注:(1)国家荒野保护区与其他保护地存在重复计算;(2)卡斯特加勒廷、驯鹿—塔尔吉、比弗黑德—鹿窝三个国家森林及风河印第安保留地均只有部分土地在大黄石范围之内;(3)数据来源:国家公园管理局(https://www.nps.gov/index.htm)、国家野生动物与鱼类管理局(https://www.fws.gov/)、Great Northern Landscape Conservation Cooperative Steering Committee Meeting[43]、Landscape Dynamics in the Greater Yellowstone Area[44]及Our Wildest Public Lands[45]。 |

感谢美国大黄石公园协调委员会主席(GYCC)原轮值主席、国家麋鹿保护区原主任、国家野生动物保护区体系区域负责人布莱恩·格拉斯佩尔(Brian Glaspell)博士、美国林务局Jim Chu先生、美国国家公园管理局汪昌极先生、中国国家林业草原局唐芳林博士、加拿大国家公园管理局吴万里博士等提供的帮助和指点。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, United Nations Environment Programme. Task force on criteria and guidelines for the choice and establishment of biosphere reserves, final report, https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000009834, 1974-07-30.

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

余付勤, 张百平, 王晶, 等. 国外大尺度生态廊道保护进展与秦岭国家公园建设. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2478-2490.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

唐芳林, 王梦君, 孙鸿雁. 建立以国家公园为主体的自然保护地体系的探讨. 林业建设, 2018, 25(1): 1-5.

[

|

| [17] |

马童慧, 吕偲, 雷光春. 中国自然保护地空间重叠分析与保护地体系优化整合对策. 生物多样性, 2019, 27(7): 758-771.

[

|

| [18] |

张丽荣, 孟锐, 潘哲, 等. 生态保护地空间重叠与发展冲突问题研究. 生态学报, 2019, 39(4): 1351-1360.

[

|

| [19] |

马童慧, 吕偲, 张呈祥, 等. 中国5种类型湿地保护地空间重叠特征. 湿地科学, 2019, 17(5): 536-543.

[

|

| [20] |

靳川平, 刘晓曼, 王雪峰, 等. 长江经济带自然保护地边界重叠关系及整合对策分析. 生态学报, 2020, 40(20): 7323-7334.

[

|

| [21] |

冯达, 胡理乐, 陈建成. 北京市自然保护地空间分布格局与交叉重叠特征. 生态学杂志, 2020, 39(10): 3421-3429.

[

|

| [22] |

刘勇, 范琳, 杨永林, 等. 青海湖流域自然保护地整合优化探讨. 林业资源管理, 2020, 49(2): 73-78.

[

|

| [23] |

王静, 梅岩, 李佳, 等. 重庆金佛山自然保护地空间重叠现状与整合对策. 林业调查规划, 2020, 45(4): 79-82.

[

|

| [24] |

高吉喜, 刘晓曼, 周大庆, 等. 中国自然保护地整合优化关键问题. 生物多样性, 2021, 29(3): 290-294.

[

|

| [25] |

唐芳林, 吕雪蕾, 蔡芳, 等. 自然保护地整合优化方案思考. 风景园林, 2020, 27(3): 8-13.

[

|

| [26] |

欧阳志云, 徐卫华, 臧振华. 完善国家公园管理体制的建议. 生物多样性, 2021, 29(3): 272-274.

[

|

| [27] |

魏钰, 雷光春. 从生物群落到生态系统综合保护:国家公园生态系统完整性保护的理论演变. 自然资源学报, 2019, 34(9): 1820-1832.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

Great Yellowstone Park Coordination Committee. Vision for the future: A framework for coordination in the Greater Yellowstone Area. Wahington: USDI/NPS and USDA Forest Service, 1990.

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

胡锦矗, 张泽钧, 魏辅文. 中国大熊猫保护区发展历史、现状及前瞻. 兽类学报, 2011, 31(1): 10-14.

[

|

| [35] |

International Unioin for Conservation of Nature, United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Center. The World Database on Protected Areas (WDPA). Cambridge: UNEP-WCMC and IUCN, 2012.

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

United States National Park Service. Wilderness-Yellowstone National Park, https://www.nps.gov/yell/learn/nature/wilderness.htm, 2021-04-07.

|

| [41] |

United States National Park Service. Beyond boundaries-Yellowstone National Park, https://www.nps.gov/yell/learn/nature/beyondboundaries.htm, 2021-04-07.

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

戴利. 生态经济学:原理与应用. 徐中民译. 郑州: 黄河水利出版社, 2014: 32-43.

[

|

| [50] |

李鹏. 旅游业生态效率. 北京: 科学出版社, 2013: 24-26.

[

|

| [51] |

|

| [52] |

李鹏, 张端, 赵敏, 等. 自然保护地非完全中央集权政府治理模式研究: 以美国荒野风景河流体系为例. 北京林业大学学报: 社会科学版, 2019, 18(1): 60-69.

[

|

| [53] |

吴承照, 周思瑜, 陶聪. 国家公园生态系统管理及其体制适应性研究: 以美国黄石国家公园为例. 中国园林, 2014, 30(8): 21-25.

[

|

| [54] |

|

| [55] |

Common Reportion Standard. The Federal Land Management Agencies, https://sgp.fas.org/crs/misc/IF10585.pdf, 2021-02-16.

|

| [56] |

余青, 韩淼. 美国国家公园路百年发展历程及借鉴. 自然资源学报, 2019, 34(9): 1850-1863.

[

|

| [57] |

曾瑜皙, 钟林生, 虞虎. 地理科学进展, 2022, 41(6): 972-984.

[

|

| [58] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |